Содержание

- 2. Родился 29 января (9 февраля н.с.) в селе Мишенское Тульской губернии. Отец, Афанасий Иванович Бунин, помещик,

- 3. Первоначальное образование получил в кругу семьи Буниных, где рос на правах воспитанника. Обучался в частном пансионе,

- 4. В 1797 — 1801 Жуковский учился в Благородном пансионе при Московском университете, где начал писать стихи.

- 5. В начале войны 1812 вступил в ополчение; откликом на военные события явились стихи "Певец во стане

- 6. С 1815 начинается двадцатипятилетний период его придворной службы, сначала в должности чтеца при императрице, вдове Павла

- 7. К 1810 — 1820 относится расцвет творчества Жуковского. В это время созданы баллады "Эолова арфа" (1814)

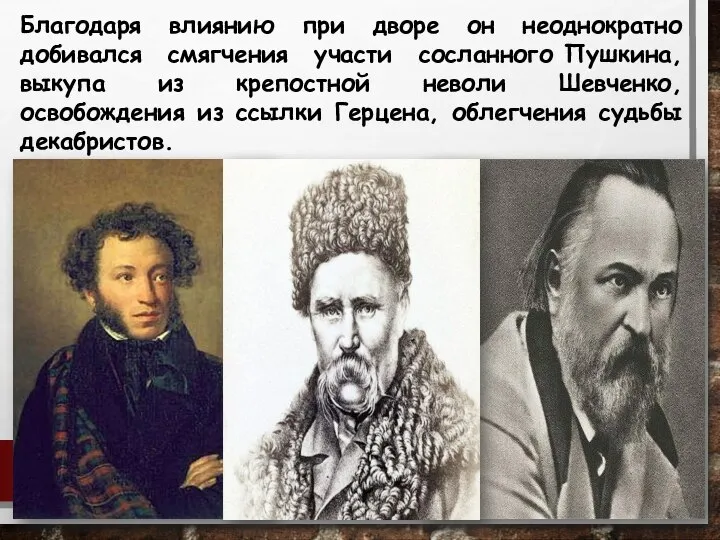

- 8. Благодаря влиянию при дворе он неоднократно добивался смягчения участи сосланного Пушкина, выкупа из крепостной неволи Шевченко,

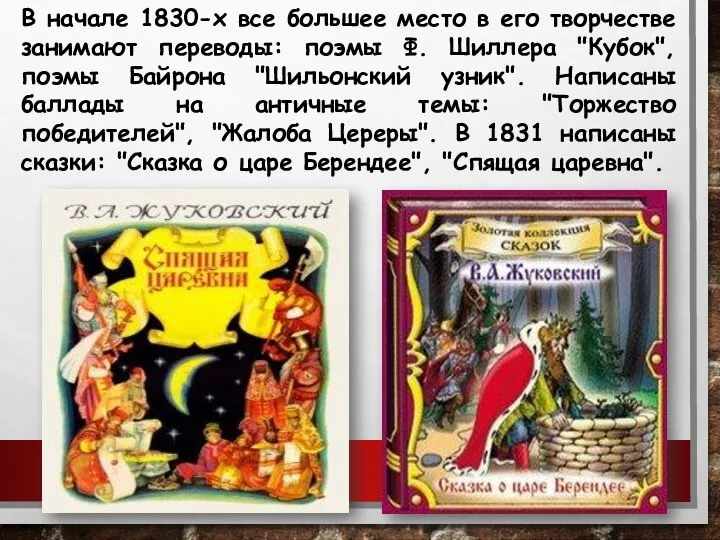

- 9. В начале 1830-х все большее место в его творчестве занимают переводы: поэмы Ф. Шиллера "Кубок", поэмы

- 10. Отношения с царским двором обострились настолько, что, получив почетную отставку в 1841 г, Жуковский принял решение

- 11. Творческая деятельность Жуковского не ослабевала в последний период жизни. Он закончил начатый еще в России перевод

- 12. Умер Жуковский в Баден-Бадене 12 апреля (24 н.с.) 1852. Его прах был перевезен в Россию и

- 14. Скачать презентацию

Сөембикә Журналына күзәтү

Сөембикә Журналына күзәтү Давайте читать вместе. Электронная выставка-презентация новых книг для дошкольников и младших школьников

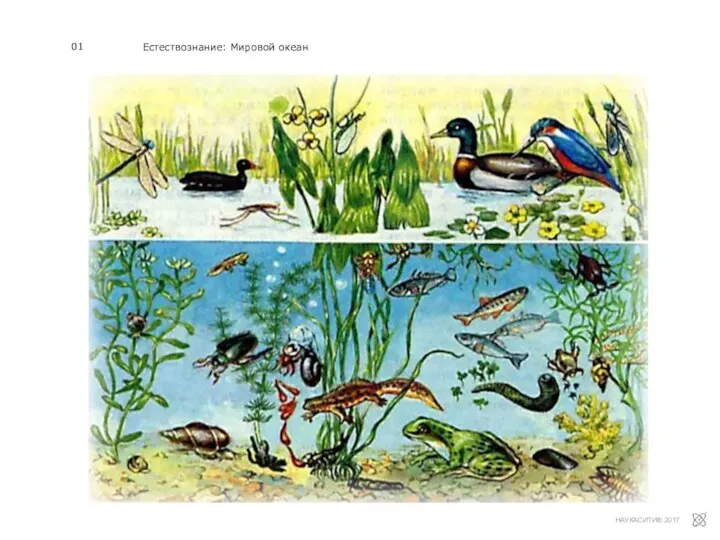

Давайте читать вместе. Электронная выставка-презентация новых книг для дошкольников и младших школьников Естествознание: Мировой океан

Естествознание: Мировой океан БАСНИ И БАСНОПИСЦЫ. АВТОР: Попова Т.Н. Учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №16

БАСНИ И БАСНОПИСЦЫ. АВТОР: Попова Т.Н. Учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №16 Артур Миллер

Артур Миллер Александр Николаевич Островский (1823 – 1886)

Александр Николаевич Островский (1823 – 1886) Лексический анализ текста стихотворения Никитина

Лексический анализ текста стихотворения Никитина  Работа с текстом. Н. В. Гоголь «Мёртвые души»

Работа с текстом. Н. В. Гоголь «Мёртвые души» Развитие речи учащихся и воспитание культуры читательского восприятия художественного текста на уроках литературы

Развитие речи учащихся и воспитание культуры читательского восприятия художественного текста на уроках литературы Наставникам, хранившим юность нашу Лицейские учителя А. С. Пушкина

Наставникам, хранившим юность нашу Лицейские учителя А. С. Пушкина Урок литературного чтения (4 класс)

Урок литературного чтения (4 класс) Григорий Цамблак. Вопросы к кроссворду

Григорий Цамблак. Вопросы к кроссворду Презентация на тему "Роман М.В.Лермонтова. Герой нашего времени" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Роман М.В.Лермонтова. Герой нашего времени" - скачать презентации по Литературе Сергей Владимирович Михалков

Сергей Владимирович Михалков Детские писатели

Детские писатели Максим Горький «Старуха Изергиль»(Легенда о Данко)

Максим Горький «Старуха Изергиль»(Легенда о Данко)  Презентация на тему "«Сказка – как средство воспитания и развития детей»" - скачать бесплатно презентации по Литературе

Презентация на тему "«Сказка – как средство воспитания и развития детей»" - скачать бесплатно презентации по Литературе Презентация на тему "Украдене щастя (вчитель)" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Украдене щастя (вчитель)" - скачать презентации по Литературе Знания о молоке. (1 класс)

Знания о молоке. (1 класс) 5 нескучных книг о Пушкине

5 нескучных книг о Пушкине Современные курские художники

Современные курские художники Презентация на тему: «Сказки А. С. Пушкина. Особенности авторской сказки» Урок литературы в 5 классе.

Презентация на тему: «Сказки А. С. Пушкина. Особенности авторской сказки» Урок литературы в 5 классе. Урок литературы в 5 классе

Урок литературы в 5 классе Литературное чтение Климанова Л.Ф. Горецкий

Литературное чтение Климанова Л.Ф. Горецкий История создания романа "Герой нашего времени"

История создания романа "Герой нашего времени" Презентация на тему "Творчество Александра Ивановича КУПРИНА" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Творчество Александра Ивановича КУПРИНА" - скачать презентации по Литературе Синдбад-мореход

Синдбад-мореход Поэма Н.В.Гоголя «Мёртвые души». Исмаилова Наталья Усеиновна, учитель русского языка и литературы КГУ ОСШ им. Т. Аубакирова

Поэма Н.В.Гоголя «Мёртвые души». Исмаилова Наталья Усеиновна, учитель русского языка и литературы КГУ ОСШ им. Т. Аубакирова