Содержание

- 2. Этиология и классификация нарушений зрения у детей Врожденные, в том числе наследственные факторы Приобретенные факторы энцефалиты,

- 3. Группы детей выделяемые в педагогическом процессе Слепые — это дети с полным отсутствием зрительных ощущений, либо

- 4. Общая характеристика психического развития детей в условиях зрительной депривации Активность. У детей наблюдается снижение двигательной, перцептивной,

- 5. Ощущение и восприятие. У незрячих детей перестраивается соотношение между сенсорными системами, когда на первый план выходит

- 6. Речь. При сохранении способности воспринимать обращенную речь на слух ребенок осваивает словарный запас без ограничений, однако

- 7. Мышление отличается замедлением темпа развития процессов обобщения и абстрагирования. Полная или частичная утрата функций зрения, снижение

- 8. Психологические основы помощи детям с нарушениями зрения Важнейшим принципом осуществления работы по коррекции и реабилитации детей

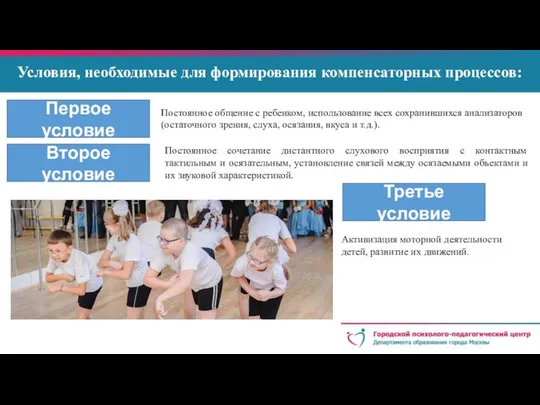

- 9. Условия, необходимые для формирования компенсаторных процессов: Первое условие Второе условие Третье условие Постоянное общение с ребенком,

- 10. Индивидуальный подход Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно: - пособия и материалы должны учитывать

- 12. Скачать презентацию

Этиология и классификация нарушений зрения у детей

Врожденные,

в том числе наследственные факторы

Приобретенные

Этиология и классификация нарушений зрения у детей

Врожденные,

в том числе наследственные факторы

Приобретенные

энцефалиты,

менингиты и другие воспалительные заболевания мозга,

а также опухоли и травмы,

заболеваний нервной системы,

соматическое заболевание (например, сахарного диабета)

вызванные различными вирусными и инфекционными заболеваниями (грипп, токсоплазмоз и др.),

нарушениями обмена веществ матери во время беременности,

наследственная передача некоторых дефектов зрения (уменьшение размеров глаз, катаракта и др.)

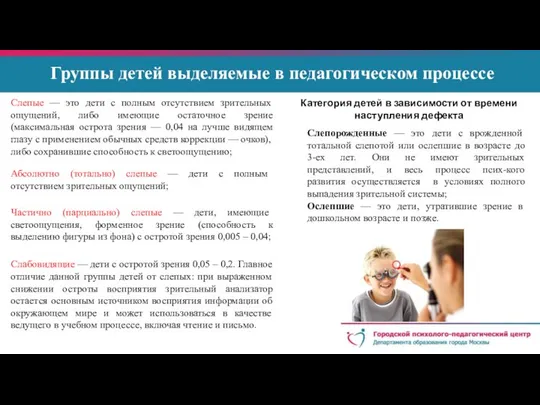

Группы детей выделяемые в педагогическом процессе

Слепые — это дети с полным

Группы детей выделяемые в педагогическом процессе

Слепые — это дети с полным

Абсолютно (тотально) слепые — дети с полным отсутствием зрительных ощущений;

Частично (парциально) слепые — дети, имеющие светоощущения, форменное зрение (способность к выделению фигуры из фона) с остротой зрения 0,005 – 0,04;

Слабовидящие — дети с остротой зрения 0,05 – 0,2. Главное отличие данной группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается основным источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо.

Категория детей в зависимости от времени наступления дефекта

Слепорожденные — это дети с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте до 3-ех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс псих-кого развития осуществляется в условиях полного выпадения зрительной системы;

Ослепшие — это дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже.

Общая характеристика психического развития детей в условиях зрительной депривации

Активность. У детей

Общая характеристика психического развития детей в условиях зрительной депривации

Активность. У детей

Внимание. В силу ограниченности или отсутствия зрительного восприятия внимание имеет свои специфические особенности, такие как неустойчивость, меньшая концентрация и интенсивность, а также более высокая утомляемость. Нарушается соотношение видов внимания и их функционирования, так как уменьшается количество объектов, вызывающих непроизвольное внимание (в основе которого рефлекс «что такое?»). Однообразие слуховых стимулов утомляет, притупляет непроизвольное внимание и ведет к его рассеиванию. Произвольное внимание направлено на те свойства предметов и явлений, которые важны для незрячего ребенка с точки зрения опознания предметов. Произвольное внимание необходимо для контроля над собственными действиями, что ослабляет внимание к предметам окружающего пространства.

Ощущение и восприятие. У незрячих детей перестраивается соотношение между сенсорными системами,

Ощущение и восприятие. У незрячих детей перестраивается соотношение между сенсорными системами,

Речь. При сохранении способности воспринимать обращенную речь на слух ребенок осваивает

Речь. При сохранении способности воспринимать обращенную речь на слух ребенок осваивает

Речь начинает выполнять дополнительную, компенсаторную функцию, когда дети получают представления о предметах и явлениях на основе словесных объяснений, поддерживают контакт друг с другом, ориентируются в окружающем. Словарный запас по объему у детей не отличается от такового у их зрячих сверстников, однако их знания при тщательной проверке оказываются вербальными, то есть не наполненными реальным опытом. Существенно страдает звукопроизношение и мимическое сопровождение речевого высказывания, так как дети при произнесении звуков ориентируются только на их слуховой образ и не ориентируются на зрительный и кинестетический образы произносимых звуков.

Мышление отличается замедлением темпа развития процессов обобщения и абстрагирования. Полная или

Мышление отличается замедлением темпа развития процессов обобщения и абстрагирования. Полная или

Эмоциональное развитие. Возникают неизбежные трудности в общении с другими из-за невозможности определять эмоциональные состояния человека по его выражению лица, по мимическим и пантомимическим проявлениям. Страдает способность соотносить речевое высказывание с мимикой, что препятствует пониманию скрытого смысла высказываний; страдает понимание эмоциональных состояний других людей, обеднение внешнего выражения собственной речи, невладение экспрессивными движениями, выражающими эмоциональные состояния.

Психологические основы помощи детям с нарушениями зрения

Важнейшим принципом осуществления работы по

Психологические основы помощи детям с нарушениями зрения

Важнейшим принципом осуществления работы по

Преодоление недостатков зрения происходит через его социальную компенсацию, приобщение к зрительному опыту через социальные средства, в первую очередь, через речь.

Через активное использование обоняния, тактильного восприятия, слухового восприятия.

Важнейшей общей задачей коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения является создание условий для компенсации недостаточности зрения.

Необходимым условием образования системы компенсации слепоты в любом возрасте является развитие мотивации деятельности и становление активной позиции по отношению к окружающему миру.

Условия, необходимые для формирования компенсаторных процессов:

Первое условие

Второе условие

Третье условие

Постоянное общение с

Условия, необходимые для формирования компенсаторных процессов:

Первое условие

Второе условие

Третье условие

Постоянное общение с

Постоянное сочетание дистантного слухового восприятия с контактным тактильным и осязательным, установление связей между осязаемыми объектами и их звуковой характеристикой.

Активизация моторной деятельности детей, развитие их движений.

Индивидуальный подход

Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно:

- пособия

Индивидуальный подход

Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно:

- пособия

- временные ограничения,

- упражнения и игры соответствуют диагнозу и возрасту детей, создание необходимых условий для каждого ребенка.

На занятии использовать наглядный материал:

- реальные предметы, окружающие ребенка в повседневной жизни;

- игрушки – с четко выраженными характерными признаками предмета;

- изображения простые, без лишних деталей, с четким контуром, контрастные по отношению к фону, без бликов;

- демонстрационный материал красного, желтого, оранжевого и зеленого цвета, плоскостной и объемный;

- размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15-20 см.;

- размер раздаточного материала – 5 см., 3 см.,2 см. (в зависимости от остроты зрения).

Биомеханизм родов при затылочном предлежании

Биомеханизм родов при затылочном предлежании Бешенство (Rabies)

Бешенство (Rabies) Моксифлоксацин в начальной терапии туберкулеза

Моксифлоксацин в начальной терапии туберкулеза Микозы волосистой части головы

Микозы волосистой части головы Фармакотерапія інфекційних захворювань

Фармакотерапія інфекційних захворювань Аспирин и сахарный диабет

Аспирин и сахарный диабет Подагра: новые рекомендации ACR 2012 года

Подагра: новые рекомендации ACR 2012 года Керамические виниры

Керамические виниры Вич-инфекция. Это нужно знать!

Вич-инфекция. Это нужно знать! Психолого-педагогические проблемы профессионального консультрования

Психолого-педагогические проблемы профессионального консультрования Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке Диагностика жұмыстарын ұйымдастыру. Жас ерекшелігіне байланысты қажетті диагностикалау әдісін талдау

Диагностика жұмыстарын ұйымдастыру. Жас ерекшелігіне байланысты қажетті диагностикалау әдісін талдау Государственная программа Развитие здравоохранения

Государственная программа Развитие здравоохранения Нитевидные методы коррекции дефектов вульвовагинальной зоны

Нитевидные методы коррекции дефектов вульвовагинальной зоны Доброкачественные и злокачественные образования молочной железы

Доброкачественные и злокачественные образования молочной железы Аспекты выхаживания недоношенных новорожденных

Аспекты выхаживания недоношенных новорожденных Замороженное плечо

Замороженное плечо Диагностические тесты в психиатрии

Диагностические тесты в психиатрии Пластыри. Технологические стадии производства

Пластыри. Технологические стадии производства Болезни роговицы

Болезни роговицы Генные болезни

Генные болезни Cellexon®globa. Новые возможности в косметологии

Cellexon®globa. Новые возможности в косметологии Фтор и его значение в профилактике кариеса

Фтор и его значение в профилактике кариеса Методы обследования гинекологических больных

Методы обследования гинекологических больных Психосоциальная адаптация: трудности и возможности

Психосоциальная адаптация: трудности и возможности Контагиозный моллюск

Контагиозный моллюск Хронический гастрит

Хронический гастрит Современное и своевременное лечение язвенной болезни – залог профилактики рецидивов

Современное и своевременное лечение язвенной болезни – залог профилактики рецидивов