Содержание

- 2. ПЕЧЕНЬ

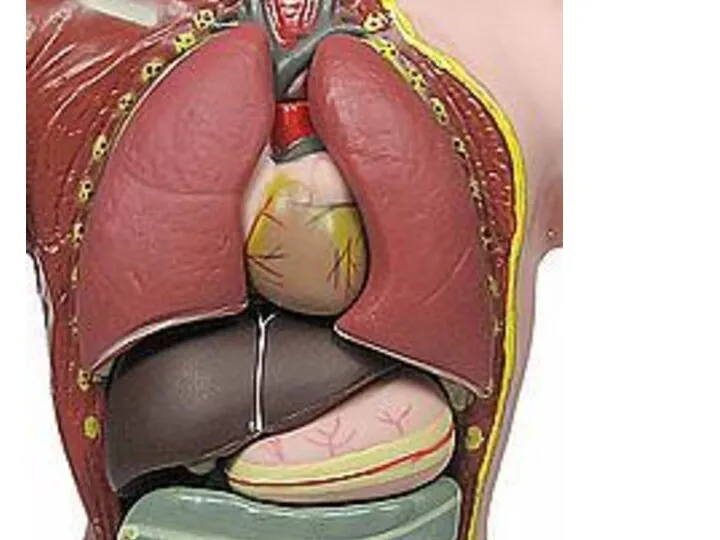

- 3. Правое подреберье, непосредственно под куполом диафрагмы, прикрепляется к ней с помощью серповидной и венечной связок.

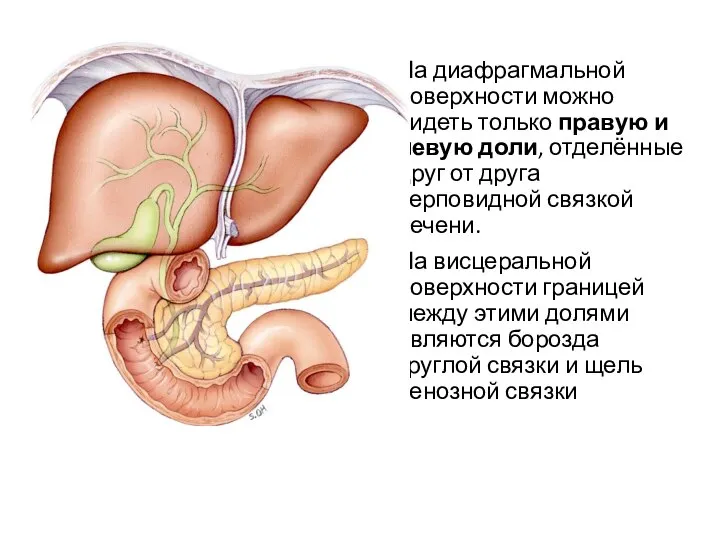

- 4. Поверхности Диафрагмальная Висцеральная

- 5. На диафрагмальной поверхности можно видеть только правую и левую доли, отделённые друг от друга серповидной связкой

- 6. На висцеральной поверхности печени выделяют квадратную(1), хвостатую(2), правую(3) и левую(4) доли. 2 1 3 4

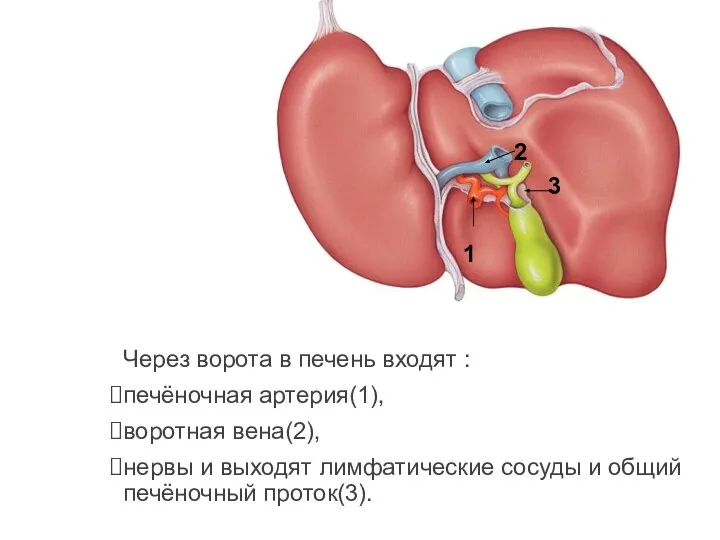

- 7. Через ворота в печень входят : печёночная артерия(1), воротная вена(2), нервы и выходят лимфатические сосуды и

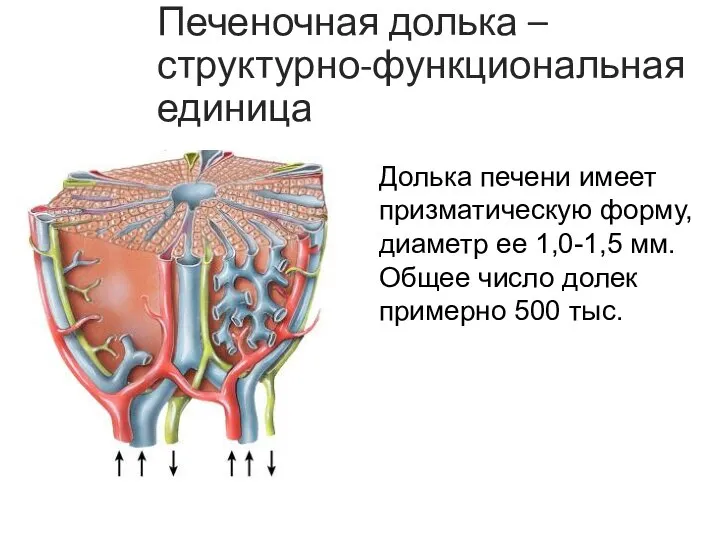

- 8. Печеночная долька – структурно-функциональная единица Долька печени имеет призматическую форму, диаметр ее 1,0-1,5 мм. Общее число

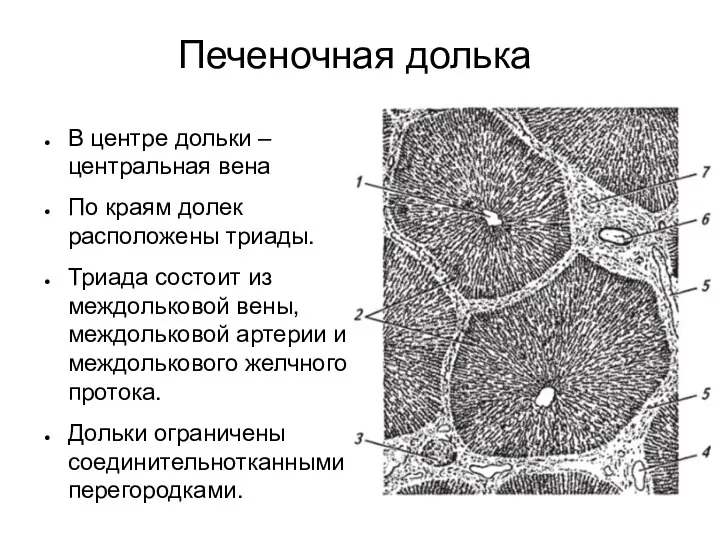

- 9. Печеночная долька В центре дольки – центральная вена По краям долек расположены триады. Триада состоит из

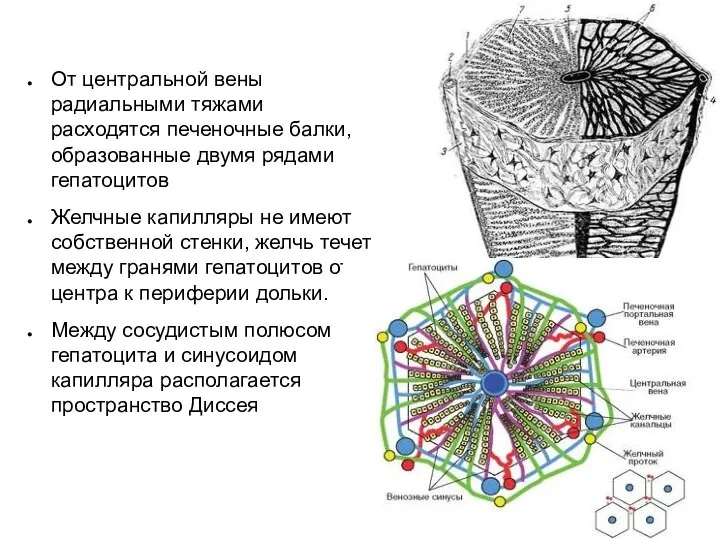

- 10. От центральной вены радиальными тяжами расходятся печеночные балки, образованные двумя рядами гепатоцитов Желчные капилляры не имеют

- 12. Функции печени 1. Пищеварительная – печень является крупнейшей пищеварительной железой. Она образует желчь, включающую воду (82%),

- 13. Функции печени 2. Экскреторная функция, близка к пищеварительной – с помощью желчи выводятся прямой билирубин, немного

- 14. Функции печени 5. Метаболическая функция Печень перекрещивает метаболизм углеводов, липидов и белков Печень, являясь центральным органом

- 15. Функции печени 6. Обезвреживающая функция Большая часть токсинов обезвреживается в печени. Обезвреживание (детоксикация, биотрансформация) естественных метаболитов

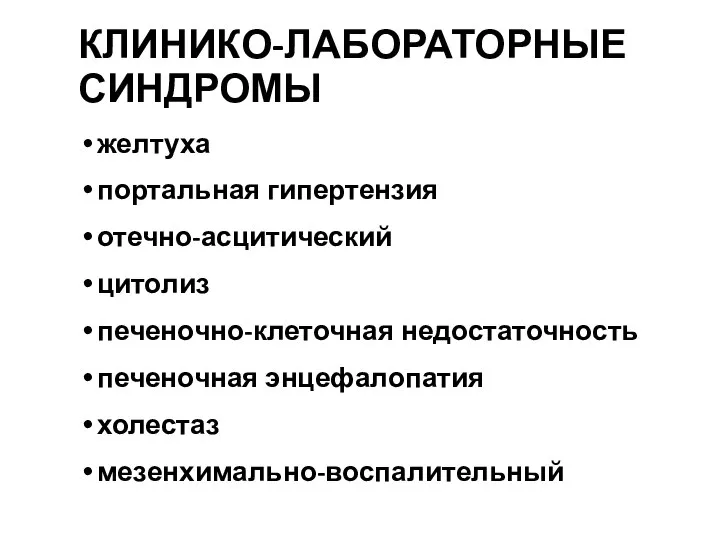

- 16. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ СИНДРОМЫ желтуха портальная гипертензия отечно-асцитический цитолиз печеночно-клеточная недостаточность печеночная энцефалопатия холестаз мезенхимально-воспалительный

- 17. ЖЕЛТУХА – клинико-лабораторный синдром, характеризующийся желтушным окрашиванием кожных покровов и слизистых оболочек и изменением содержания билирубина

- 18. Причины гипербилирубинемии повышенный синтез билирубина; нарушение связывания свободного билирубина (глюкуронирование, сульфурирование и т.д.); при нарушении его

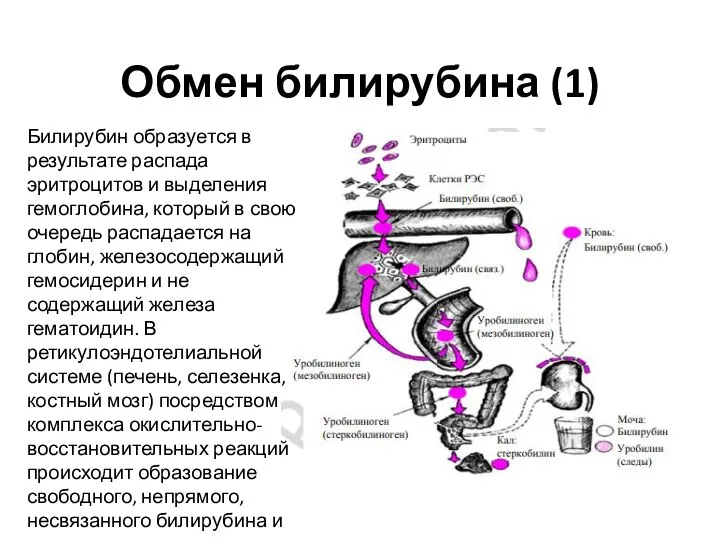

- 19. Обмен билирубина (1) Билирубин образуется в результате распада эритроцитов и выделения гемоглобина, который в свою очередь

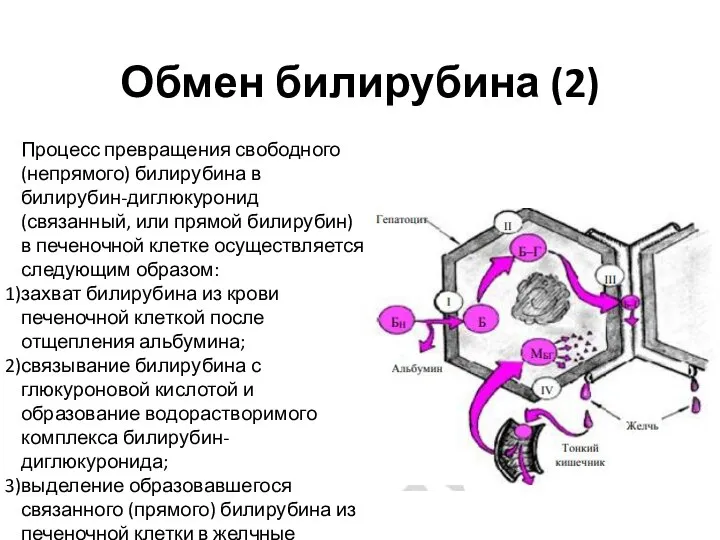

- 20. Обмен билирубина (2) Процесс превращения свободного (непрямого) билирубина в билирубин-диглюкуронид (связанный, или прямой билирубин) в печеночной

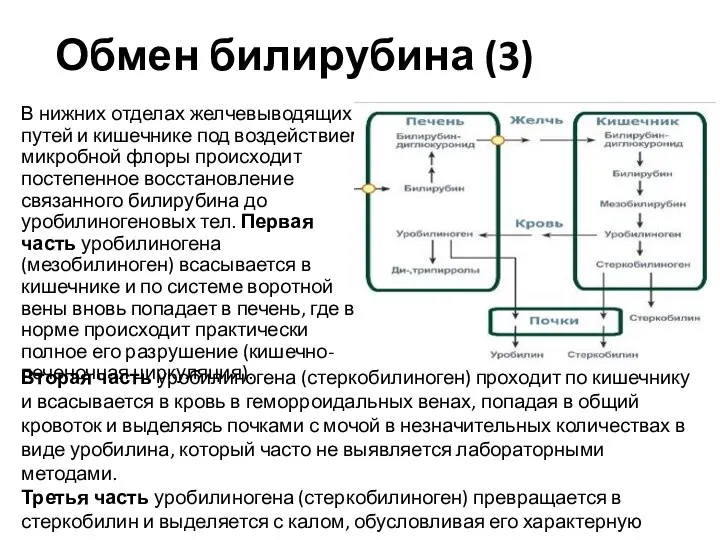

- 21. В нижних отделах желчевыводящих путей и кишечнике под воздействием микробной флоры происходит постепенное восстановление связанного билирубина

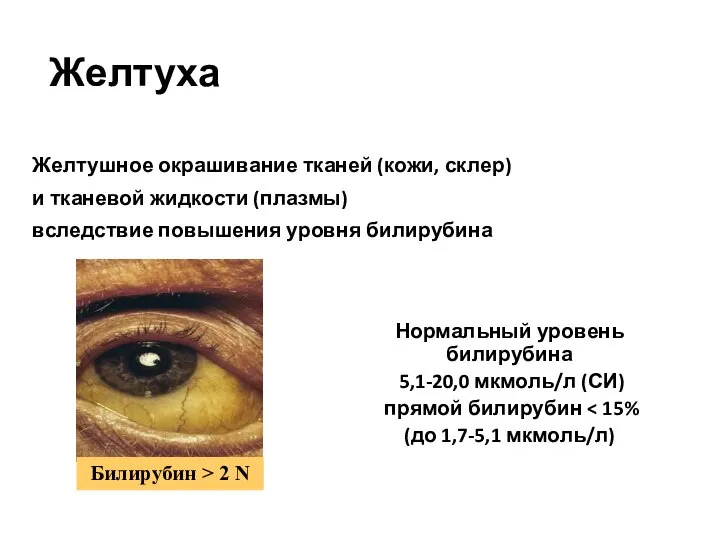

- 22. Желтуха Желтушное окрашивание тканей (кожи, склер) и тканевой жидкости (плазмы) вследствие повышения уровня билирубина Билирубин >

- 23. ЖЕЛТУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ Билирубин > 10 N

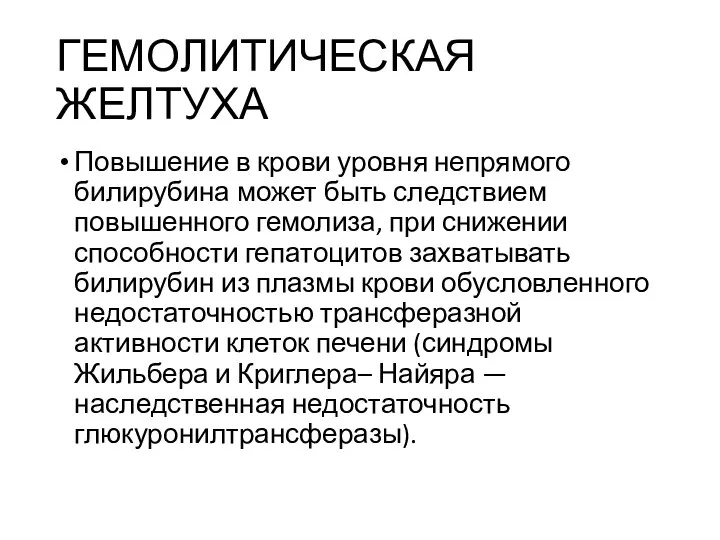

- 24. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА Повышение в крови уровня непрямого билирубина может быть следствием повышенного гемолиза, при снижении способности

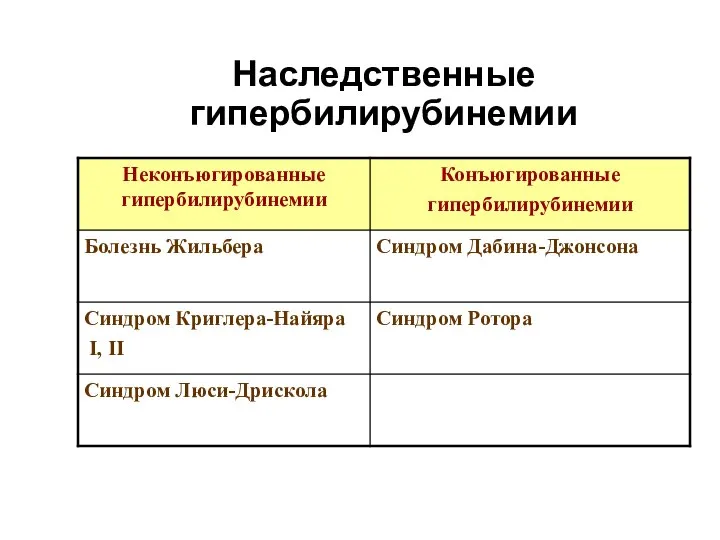

- 25. Наследственные гипербилирубинемии

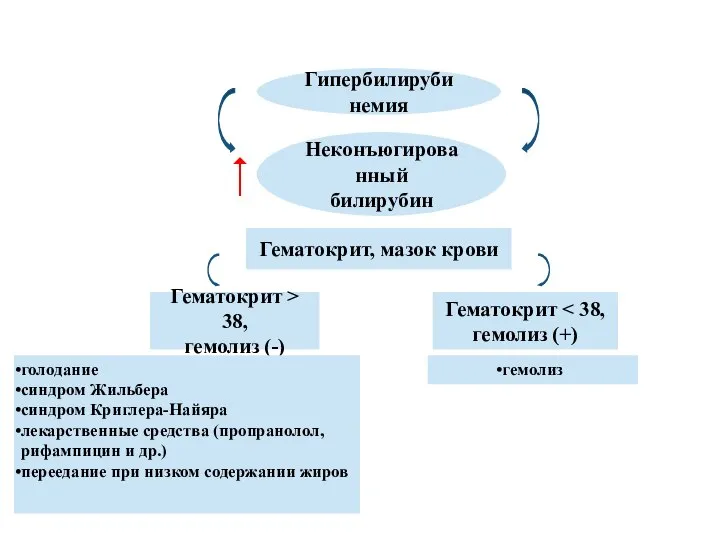

- 26. Гипербилирубинемия Неконъюгированный билирубин Гематокрит, мазок крови Гематокрит > 38, гемолиз (-) Гематокрит гемолиз (+) голодание синдром

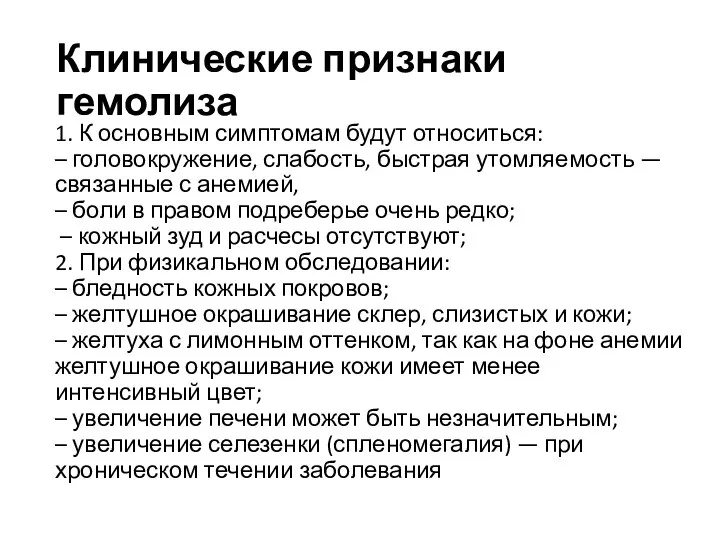

- 27. Клинические признаки гемолиза 1. К основным симптомам будут относиться: – головокружение, слабость, быстрая утомляемость — связанные

- 28. ПАРЕНХИМАТОЗНАЯ ЖЕЛТУХА При паренхиматозной желтухе повышается уровень свободного (несвязанного или непрямого) и прямого (связанного) билирубина в

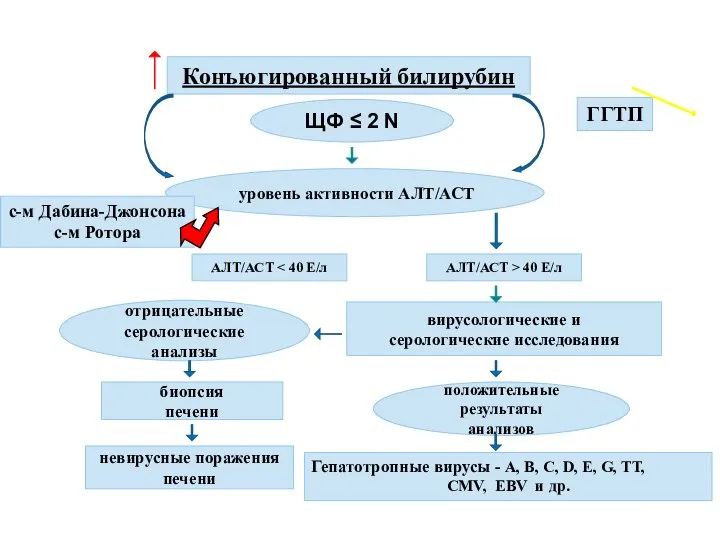

- 29. ЩФ ≤ 2 N уровень активности АЛТ/АСТ АЛТ/АСТ АЛТ/АСТ > 40 Е/л вирусологические и серологические исследования

- 30. Клиническая картина при паренхиматозной желтухе при расспросе пациента будут выявлены жалобы, характерные для заболеваний печени: боли

- 31. ПОДПЕЧЕНОЧНАЯ (МЕХАНИЧЕСКАЯ) ЖЕЛТУХА При механической желтухе увеличивается уровень прямого билирубина, что обусловлено нарушением оттока желчи по

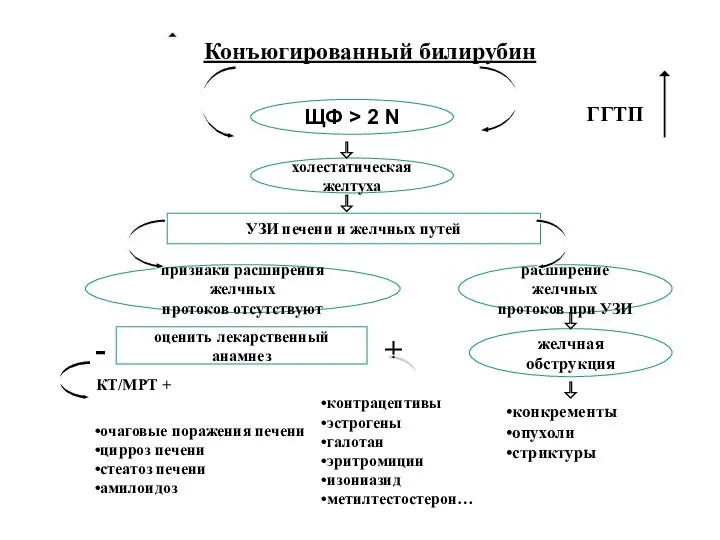

- 32. ЩФ > 2 N холестатическая желтуха УЗИ печени и желчных путей расширение желчных протоков при УЗИ

- 33. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ

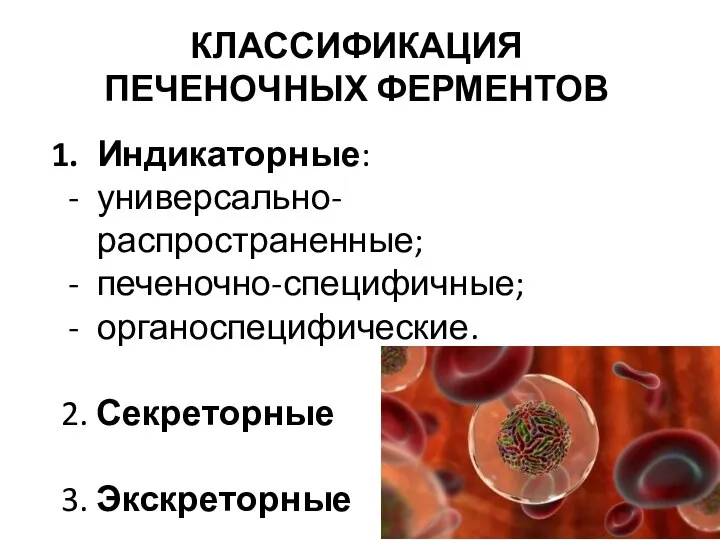

- 34. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ Индикаторные: универсально-распространенные; печеночно-специфичные; органоспецифические. 2. Секреторные 3. Экскреторные

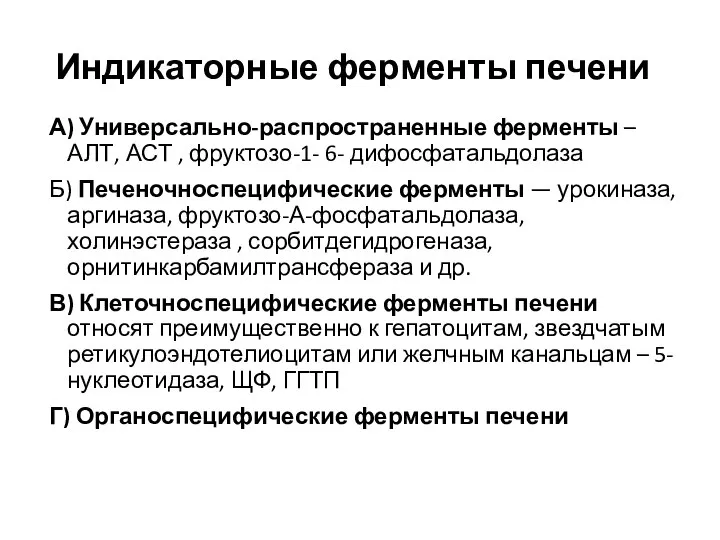

- 35. Индикаторные ферменты печени А) Универсально-распространенные ферменты – АЛТ, АСТ , фруктозо-1- 6- дифосфатальдолаза Б) Печеночноспецифические ферменты

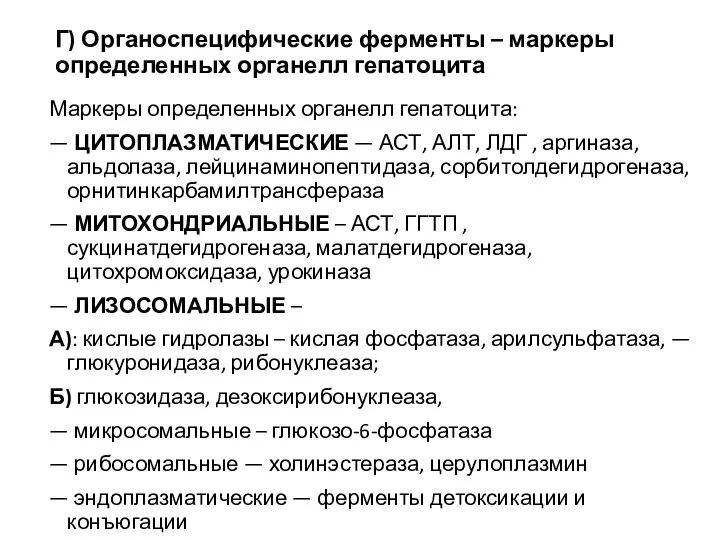

- 36. Г) Органоспецифические ферменты – маркеры определенных органелл гепатоцита Маркеры определенных органелл гепатоцита: — ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ — АСТ,

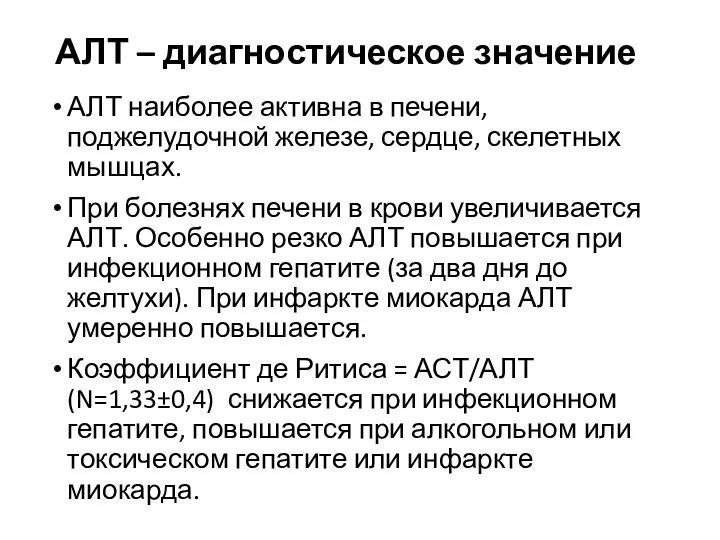

- 37. АЛТ – диагностическое значение АЛТ наиболее активна в печени, поджелудочной железе, сердце, скелетных мышцах. При болезнях

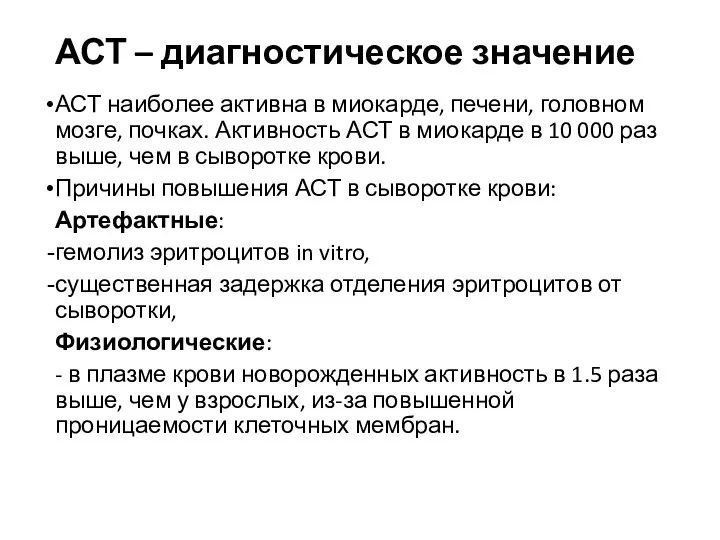

- 38. АСТ – диагностическое значение АСТ наиболее активна в миокарде, печени, головном мозге, почках. Активность АСТ в

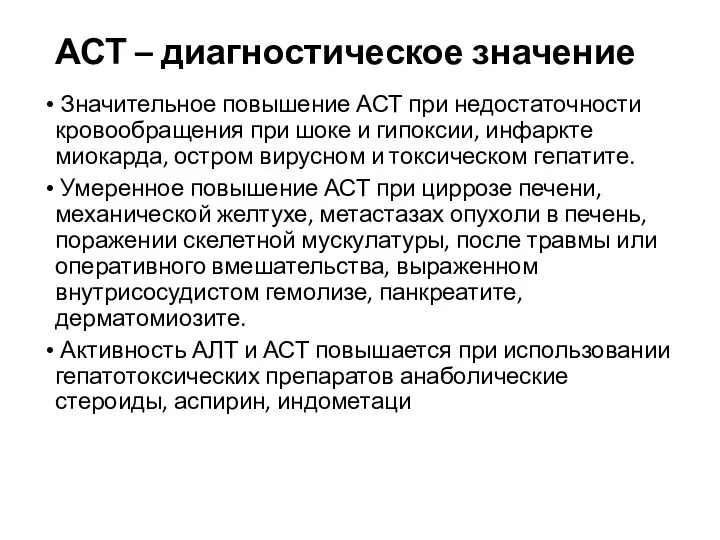

- 39. АСТ – диагностическое значение Значительное повышение АСТ при недостаточности кровообращения при шоке и гипоксии, инфаркте миокарда,

- 40. ГГТП – диагностическое значение Резко повышается γ-ГТП в 10 раз при алкогольном поражении печени, холестазе, раке

- 41. Органоспецифические ферменты

- 42. Секреторные ферменты печени Секреторные ферменты синтезируются в печени, выделяются в плазму крови, где играют определённую физиологическую

- 43. Экскреторные ферменты печени Экскреторные ферменты синтезируются - в печени (лейцинаминопептидаза (ЛАП), ЩФ) и в поджелудочной железе

- 44. Щелочная фосфатаза Цинк и магний повышают активность фермента, Присутствует во всех органах человека, Прикреплена к плазматической

- 45. СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ

- 46. Основные синдромы при заболеваниях печени Можно выделить следующие основные синдромы: Астено-вегетативный синдром. Диспепсический синдром. Синдром цитолиза.

- 47. СИНДРОМ ЦИТОЛИЗА ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРНЫХ ФЕРМЕНТОВ: УНИВЕРСАЛЬНО РАСПРОСТРАНЕННЫХ: ТРАНСАМИНАЗЫ ПЕЧЕНОЧНОСПЕЦИФИЧНЫЕ: ОРНИТИНКАРБАМАИЛ – ТРАНСФЕРРАЗА, ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА 5 ФРАКЦИЯ,

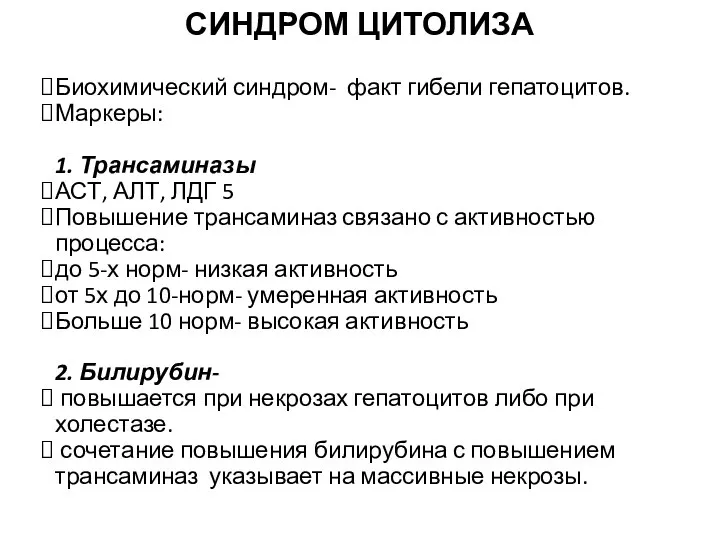

- 48. СИНДРОМ ЦИТОЛИЗА Биохимический синдром- факт гибели гепатоцитов. Маркеры: 1. Трансаминазы АСТ, АЛТ, ЛДГ 5 Повышение трансаминаз

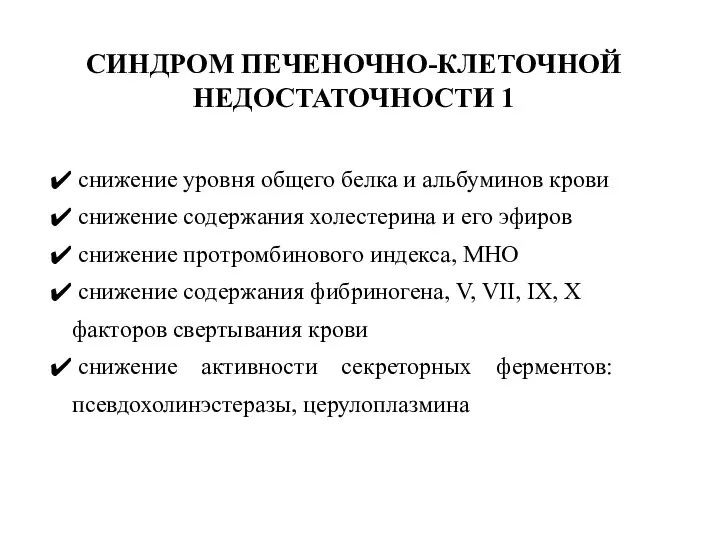

- 49. снижение уровня общего белка и альбуминов крови снижение содержания холестерина и его эфиров снижение протромбинового индекса,

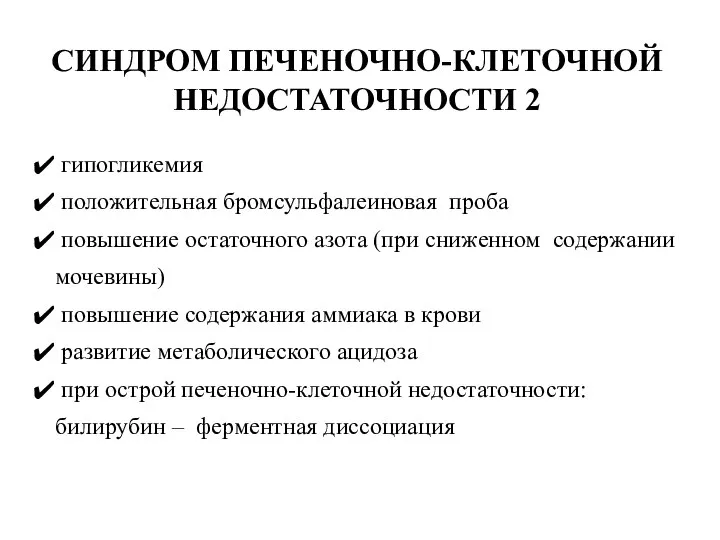

- 50. гипогликемия положительная бромсульфалеиновая проба повышение остаточного азота (при сниженном содержании мочевины) повышение содержания аммиака в крови

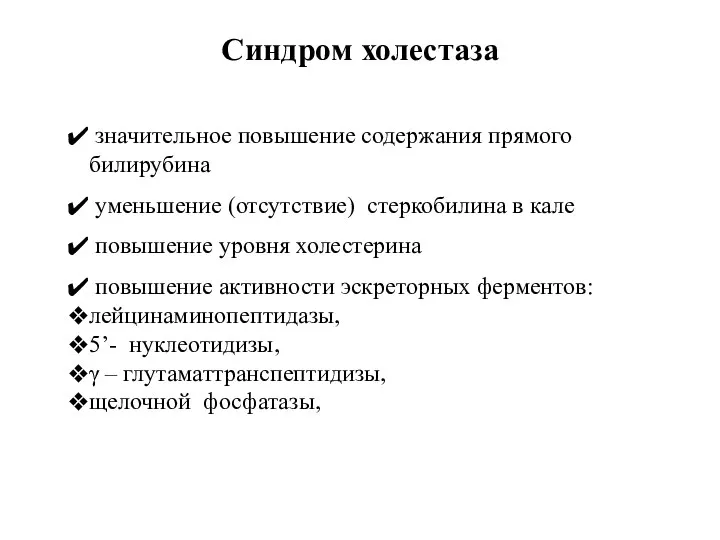

- 51. Синдром холестаза значительное повышение содержания прямого билирубина уменьшение (отсутствие) стеркобилина в кале повышение уровня холестерина повышение

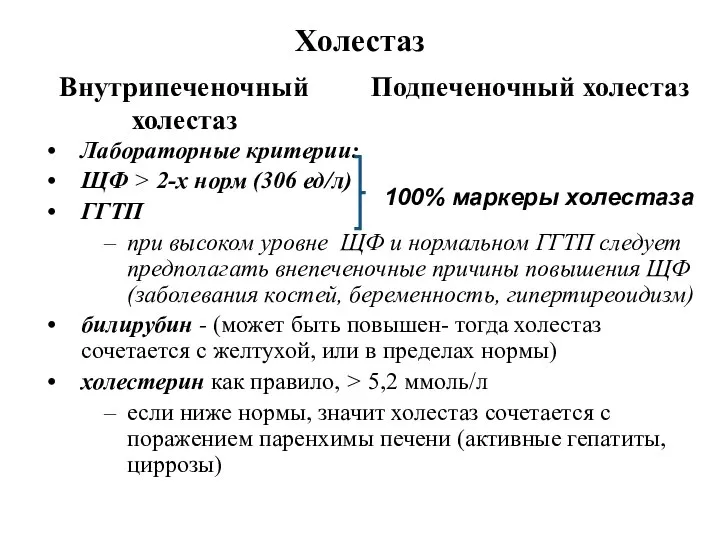

- 52. Холестаз Лабораторные критерии: ЩФ > 2-х норм (306 ед/л) ГГТП при высоком уровне ЩФ и нормальном

- 53. Клинические проявления холестаза Тяжесть и выраженность симптомов при холестазе чрезвычайно вариабельны. Нередко холестаз протекает бессимптомно. В

- 54. ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно при симптоматическом течении у больных определяются: гепатомегалия

- 55. КОЖНЫЙ ЗУД

- 56. ЖЕЛТУХА

- 57. ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ

- 58. КСАНТЕЛАЗМЫ

- 59. КСАНТОМЫ

- 60. Мезенхимально – воспалительный синдром воспалительные изменения в клиническом анализе крови (не постоянно) биохимические показатели воспаления: -

- 61. Мезенхимально-воспалительный синдром - причины развития Мезенхимально-воспалительный синдром может развиваться: при остром вирусном и хроническом активном гепатите;

- 62. Клинические признаки Субфебрильная температура тела (от 37,1 до 38 °С). Гепатомегалия (увеличение размеров печени в результате

- 63. Лабораторные признаки Повышенный уровень γ-глобулинов сыворотки, что может сочетаться с гипопротеинемией (снижением уровня общего белка в

- 64. Печеночная энцефалопатия

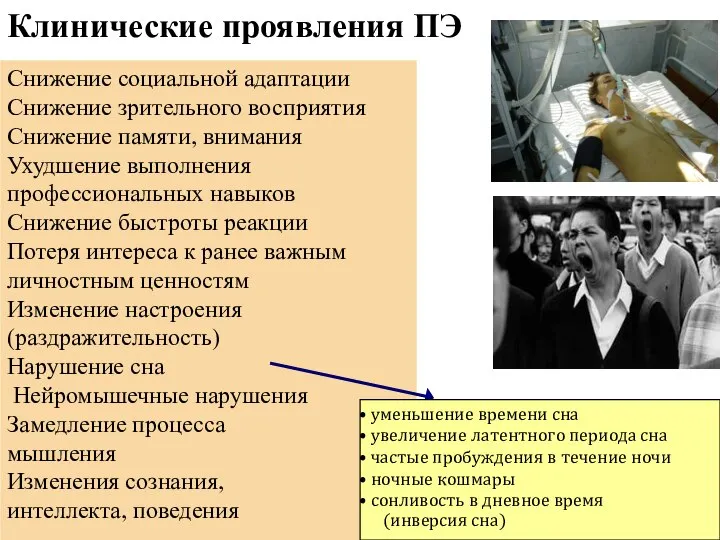

- 65. Клинические проявления ПЭ Снижение социальной адаптации Снижение зрительного восприятия Снижение памяти, внимания Ухудшение выполнения профессиональных навыков

- 66. ПЕЧЕНОЧНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ - потенциально обратимое расстройство центральной нервной системы, обусловленное метаболическими расстройствами, возникающими в результате печеночно-клеточной

- 67. СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

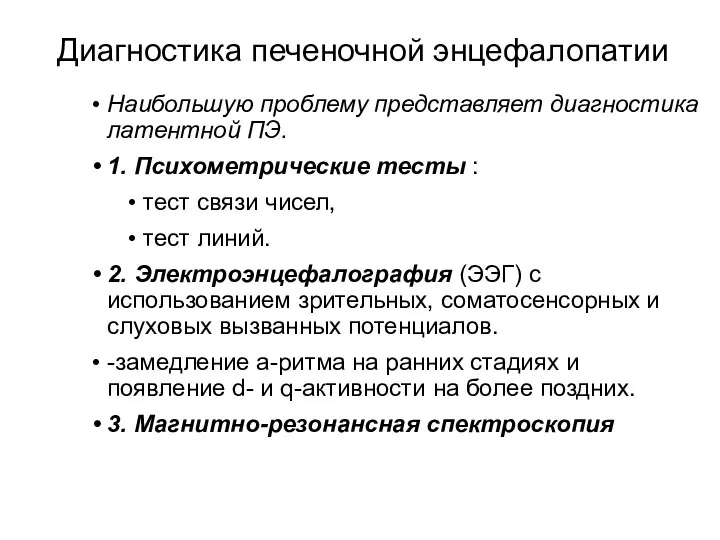

- 68. Диагностика печеночной энцефалопатии Наибольшую проблему представляет диагностика латентной ПЭ. 1. Психометрические тесты : тест связи чисел,

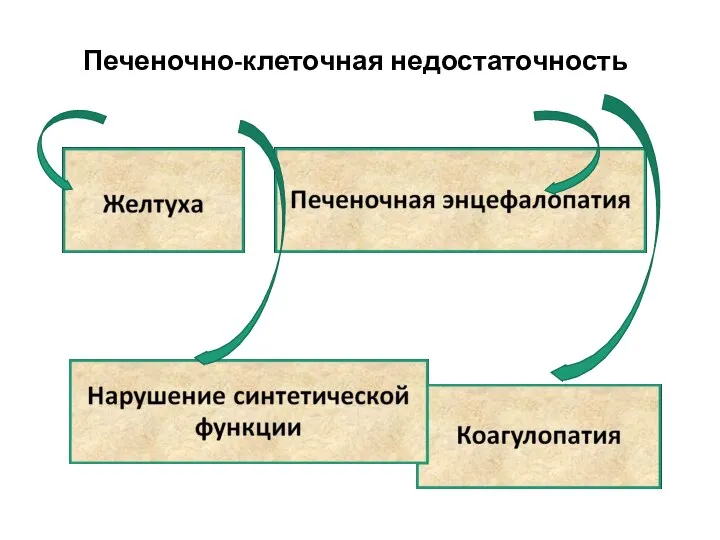

- 69. Печеночно-клеточная недостаточность

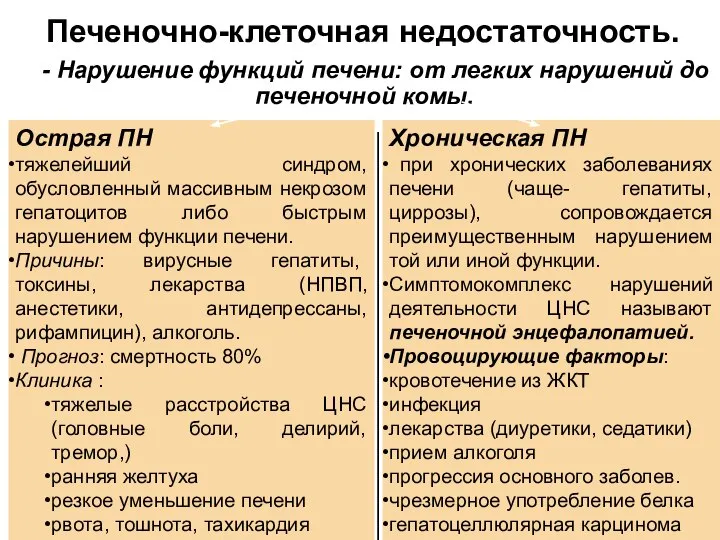

- 70. Печеночно-клеточная недостаточность. - Нарушение функций печени: от легких нарушений до печеночной комы. Острая ПН тяжелейший синдром,

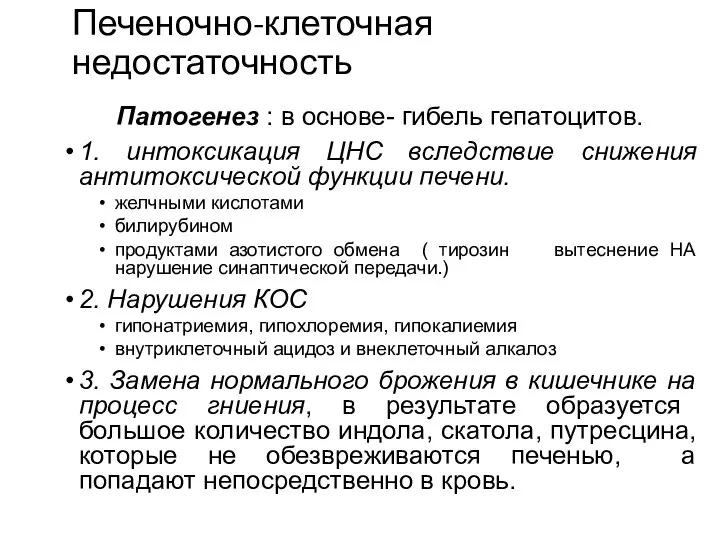

- 71. Печеночно-клеточная недостаточность Патогенез : в основе- гибель гепатоцитов. 1. интоксикация ЦНС вследствие снижения антитоксической функции печени.

- 72. Желтуха Отражает степень повреждения гепатоцитов ↑ билирубина от 2 норм (40мкмоль/л) до 900 мкмоль/л) Желтушный (билирубин

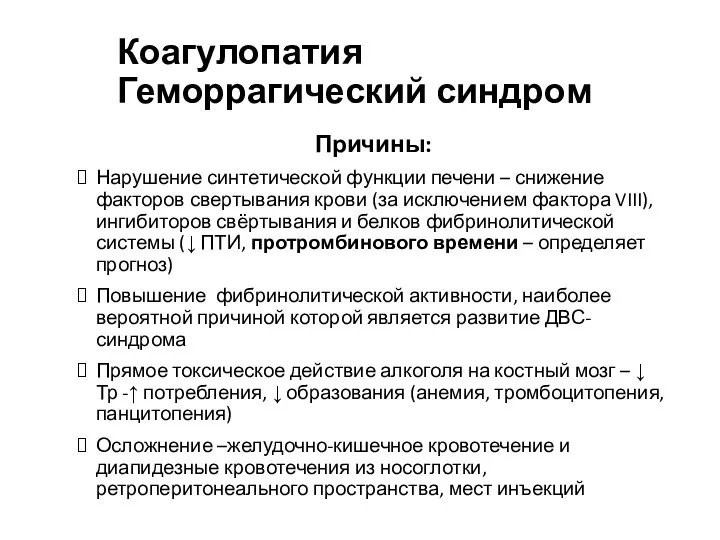

- 73. Коагулопатия Геморрагический синдром Причины: Нарушение синтетической функции печени – снижение факторов свертывания крови (за исключением фактора

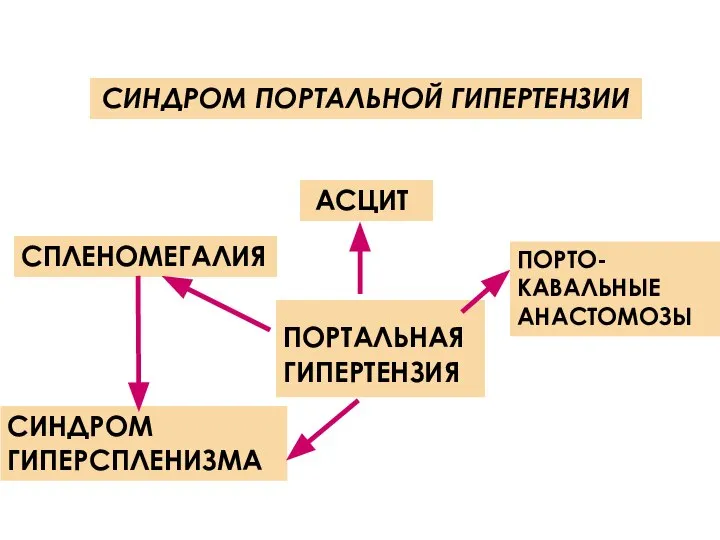

- 74. СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ АСЦИТ СПЛЕНОМЕГАЛИЯ СИНДРОМ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА ПОРТО-КАВАЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ

- 75. Портальная гипертензия. - синдром повышенного давления в системе воротной вены с нарушением кровотока. 3 формы портальной

- 76. Портальная гипертензия. Механизмы компенсации: Образование шунтов- постоянный спутник портальной гипертензии 3 этапа: 1. Внутрисинусоидальные шунты (сброс

- 77. Клинические проявления портальной гипертензии. 1.Асцит. В основе патогенеза асцита лежат 3 механизма: гипоальбуминемия повышение давления в

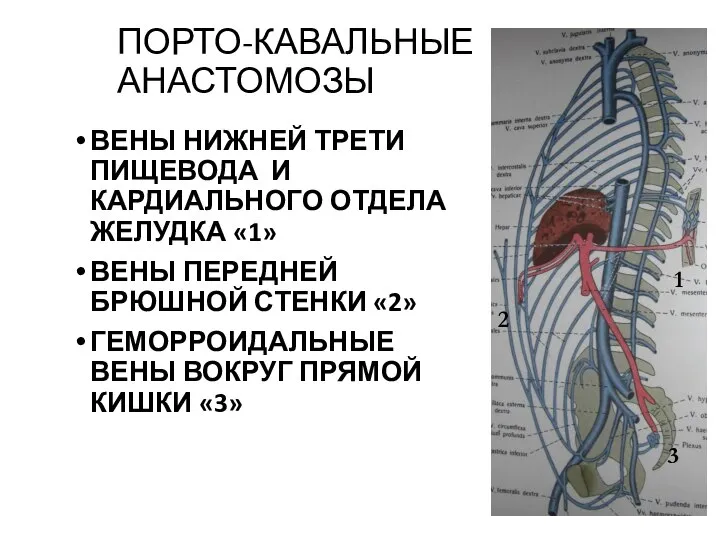

- 78. ПОРТО-КАВАЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ВЕНЫ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ПИЩЕВОДА И КАРДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА «1» ВЕНЫ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ «2»

- 79. ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

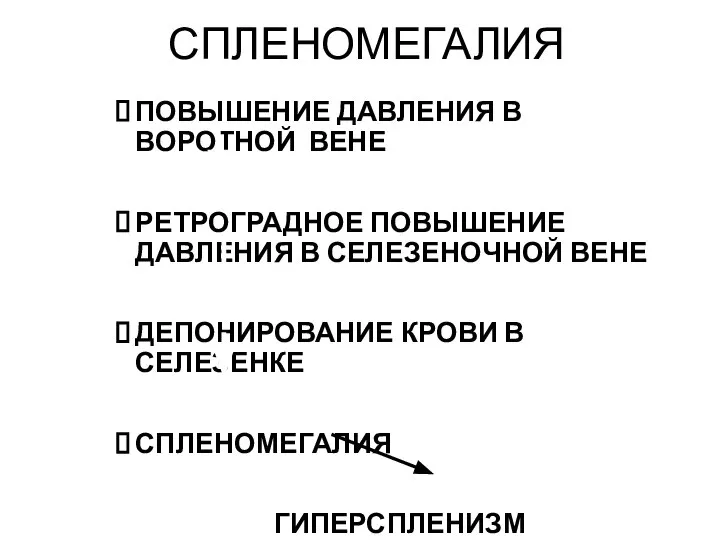

- 80. СПЛЕНОМЕГАЛИЯ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ВОРОТНОЙ ВЕНЕ РЕТРОГРАДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ ВЕНЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ КРОВИ В СЕЛЕЗЕНКЕ

- 81. Клинические проявления при заболеваниях печени

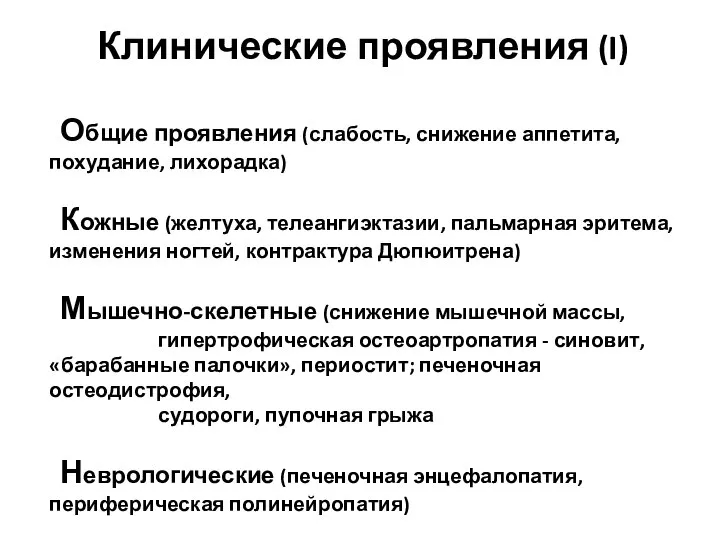

- 82. Клинические проявления (I) Общие проявления (слабость, снижение аппетита, похудание, лихорадка) Кожные (желтуха, телеангиэктазии, пальмарная эритема, изменения

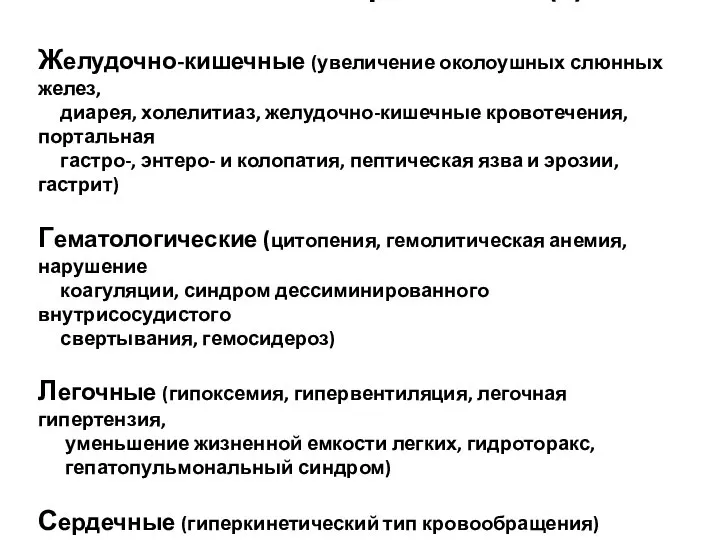

- 83. Клинические проявления (II) Желудочно-кишечные (увеличение околоушных слюнных желез, диарея, холелитиаз, желудочно-кишечные кровотечения, портальная гастро-, энтеро- и

- 84. Клинические проявления (III) Почечные вторичный гиперальдостеронизм (гломерулосклероз, печеночный канальцевый ацидоз) гепаторенальный синдром Эндокринные гипогонадизм - у

- 85. Методы выявления и контроля течения ЗАБОЛЕВАНИЙ печени Прямые морфологическая оценка (биопсия печени) Опосредованные сывороточные маркеры (биох.

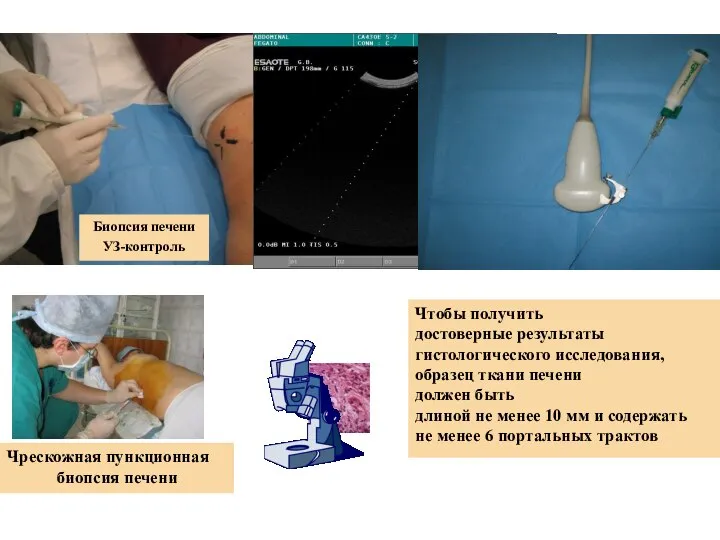

- 86. Биопсия печени УЗ-контроль Чтобы получить достоверные результаты гистологического исследования, образец ткани печени должен быть длиной не

- 87. Ультразвуковое исследование Первое диагностическое исследование при ХЗП Определение размеров печени, выявление асцита Показания к биопсии Оценка

- 88. Ультразвуковые признаки цирроза печени: бугристость поверхности печени

- 89. УЗИ признаки портальной гипертензии Увеличение калибра сосудов системы воротной вены (до 12,5 см, селезеночной вены -

- 90. ПРОПЕДЕВТИКА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕПАТО-БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

- 91. ЖАЛОБЫ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ БОЛИ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ СИМПТОМЫ ДИСПЕПСИИ ЖЕЛТУХА, ИКТЕРИЧНОСТЬ СКЛЕР

- 92. АНАМНЕЗ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСТРОЕ/ХРОНИЧЕСКОЕ СВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОГРЕШНОСТЯМИ В ПИТАНИИ

- 93. ОСМОТР ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ СОЗНАНИЕ – ОТ ЯСНОГО ДО КОМЫ КОЖА И ЕЁ

- 94. ПЕРКУССИЯ ПЕЧЕНИ ОСТОРОЖНАЯ – СИМПТОМ ОРТНЕРА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕННЫХ ЗОН ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПО КУРЛОВУ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПЕЧЕНИ ВЕРХНЯЯ

- 98. ПАЛЬПАЦИЯ ПЕЧЕНИ ИЗМЕНЕНИЕ ТОПОГРАФИИ ПЕЧЕНИ НА ВДОХЕ И ВЫДОХЕ НАЛИЧИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРЕГРАДЫ – ДИАФРАГМЫ И ГРУДНОЙ

- 99. ЦЕЛЬ ПАЛЬПАЦИИ ПЕЧЕНИ ОБНАРУЖЕНИЯ НИЖНЕГО КРАЯ ПЕЧЕНИ, - УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ОЧЕРТАНИЙ (РОВНЫЙ, НЕРОВНЫЙ), - КОНСИСТЕНЦИЯ (ПЛОТНЫЙ,

- 103. ПАЛЬПАЦИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ В НОРМЕ НЕ ПАЛЬПИРУЕТСЯ ТОЧКА ПРОЕКЦИИ – ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОЙ РЕБЕРНОЙ ДУГИ И НАРУЖНОГО

- 104. Список литературы Пропедевтика внутренних болезней. [учеб. для мед. вузов]. А. Л. Гребенев. 6-е изд., перераб. и

- 106. Скачать презентацию

![Список литературы Пропедевтика внутренних болезней. [учеб. для мед. вузов]. А. Л.](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/624895/slide-103.jpg)

Созылмалы энтерит

Созылмалы энтерит ЛФК при анкилозирующем спондилоартрите

ЛФК при анкилозирующем спондилоартрите Теория поколений. Поколения X, Y, Z

Теория поколений. Поколения X, Y, Z Иммуноглобулин человека нормальный

Иммуноглобулин человека нормальный Преэклампсия. Факторы риска

Преэклампсия. Факторы риска Правила личной гигиены

Правила личной гигиены Осложнения сахарного диабета

Осложнения сахарного диабета Сестринский уход в педиатрии. Наследственные и врожденные заболевания новорожденных

Сестринский уход в педиатрии. Наследственные и врожденные заболевания новорожденных Американская классическая школа психологии.Теория Г. Эмерсона

Американская классическая школа психологии.Теория Г. Эмерсона Интерннің өзіндік жұмысы

Интерннің өзіндік жұмысы Лабораторная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний

Лабораторная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний Профессиональный стандарт. Педагог-психолог (психолог в сфере образования)

Профессиональный стандарт. Педагог-психолог (психолог в сфере образования) Балалардағы ауыз қуысының аурулары

Балалардағы ауыз қуысының аурулары Сирингомиелия. Байланысқан сирингомиелия

Сирингомиелия. Байланысқан сирингомиелия Мультисистемные проявления заболеваний органов пищеварения

Мультисистемные проявления заболеваний органов пищеварения Функціональна діагностика захворювань нервової системи

Функціональна діагностика захворювань нервової системи Грибковые заболевания кожи. Микозы волосистой части головы

Грибковые заболевания кожи. Микозы волосистой части головы Гигиена детей и подростков

Гигиена детей и подростков Наружный генитальный эндометриоз. Классификация. Этиопатогенез. Диагностика

Наружный генитальный эндометриоз. Классификация. Этиопатогенез. Диагностика Ишемический инфаркт мозга

Ишемический инфаркт мозга Авторский алгоритм получения предварительных оттисков у пациентов с полным отсутствием зубов

Авторский алгоритм получения предварительных оттисков у пациентов с полным отсутствием зубов Методы восстановительного лечения в акушерстве и гинекологии

Методы восстановительного лечения в акушерстве и гинекологии Бүйрек амилоидозы

Бүйрек амилоидозы Медицина Древней Индии и Китая. Лекция 3

Медицина Древней Индии и Китая. Лекция 3 Оценка тяжести состояния пациентов с острым панкреатитом

Оценка тяжести состояния пациентов с острым панкреатитом Цитокинотерапия. Цитокиндер

Цитокинотерапия. Цитокиндер Anaflakti̇k şok

Anaflakti̇k şok Thinking About Psychology. The Science of Mind and Behavior 3e

Thinking About Psychology. The Science of Mind and Behavior 3e