Содержание

- 2. Вопросы к лекции: Основные понятия и определения. 2. Понятие о риске. 3. Принципы, методы и средства

- 3. Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его обитания возникла одновременно с появлением на Земле

- 4. Ученые с древних времен изучают безопасность человека в различных условиях жизни и деятельности. Аристотель (384-322 до

- 5. Парацельс (1493-1541) изучал опасности, связанные с горным делом. Ему принадлежит изречение: «Все есть яд, и все

- 6. К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895) исследовали условия труда и безопасности человека как фактор социально-экономического

- 7. Значительный вклад в развитие теории безопасности внесли русские ученые: В.Л.Кирпичев (1845-1913), Д. П. Никольский (1855-1918), В.А.

- 8. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – это область научных знаний, изучающая опасности, угрожающие каждому человеку, и разрабатывающая соответствующие

- 9. Цель БЖД: выработка идеологии безопасности, формирование безопасного мышления и поведения человека. Задачи БЖД: а) идентификация (распознавание)

- 10. Вопрос 1. Основные понятия и определения. Деятельность – специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру.

- 11. Пассионарность – это внутреннее качество, свойственное Homo Sapiens и направленное на достижение какой-либо цели (нередко иллюзорной).

- 12. Эргатические системы. Декомпозиция. Системы, в которых определенные функции выполняет человек, называются эргатическими. Примеры таких систем: «человек

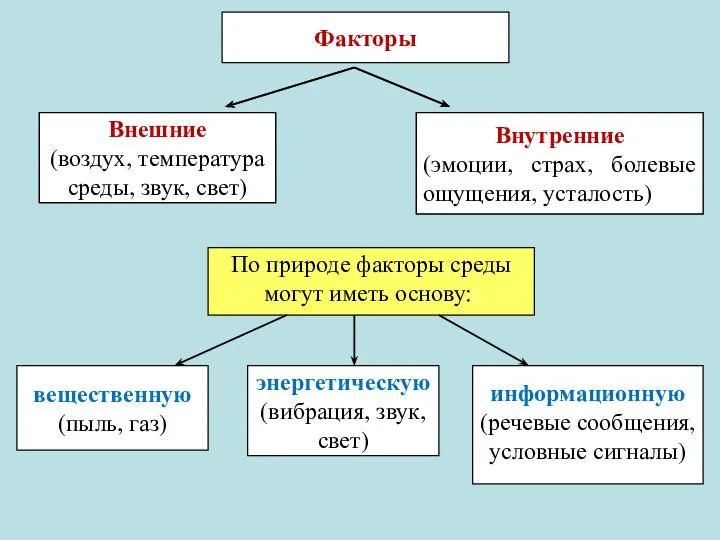

- 13. Факторы и условия деятельности Обладая определенными свойствами, элементы окружающей среды оказывают воздействие на организм человека. Такие

- 14. Внешние (воздух, температура среды, звук, свет) Внутренние (эмоции, страх, болевые ощущения, усталость) Факторы Внешние (воздух, температура

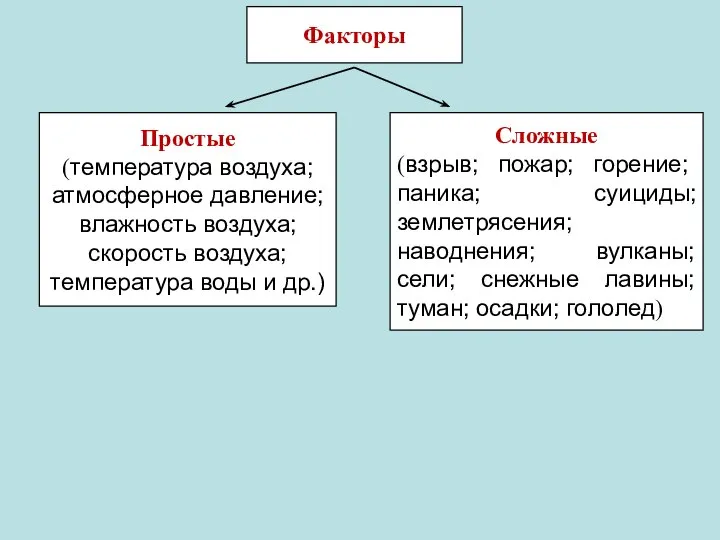

- 15. Простые (температура воздуха; атмосферное давление; влажность воздуха; скорость воздуха; температура воды и др.) Сложные (взрыв; пожар;

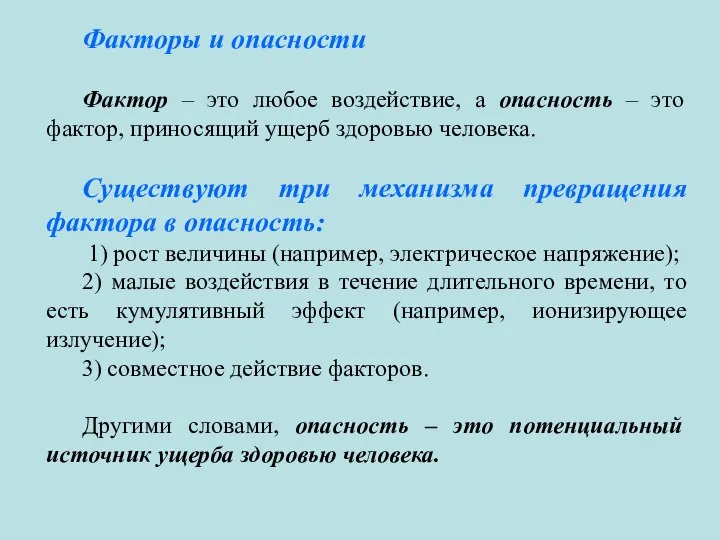

- 16. Факторы и опасности Фактор – это любое воздействие, а опасность – это фактор, приносящий ущерб здоровью

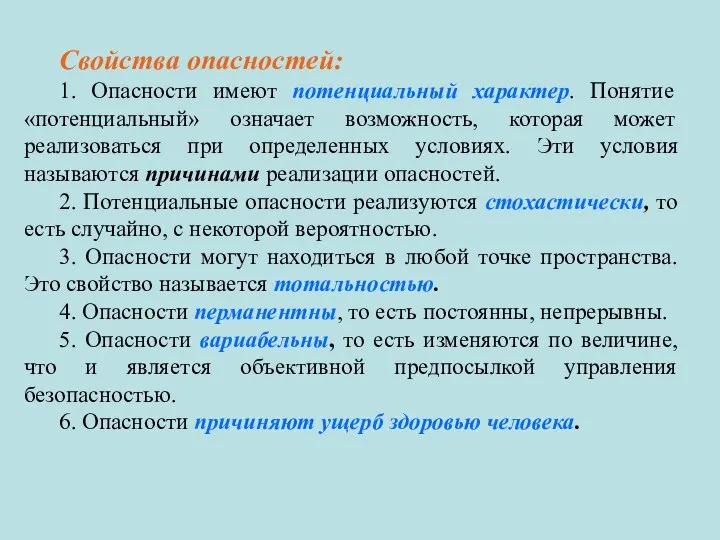

- 17. Свойства опасностей: 1. Опасности имеют потенциальный характер. Понятие «потенциальный» означает возможность, которая может реализоваться при определенных

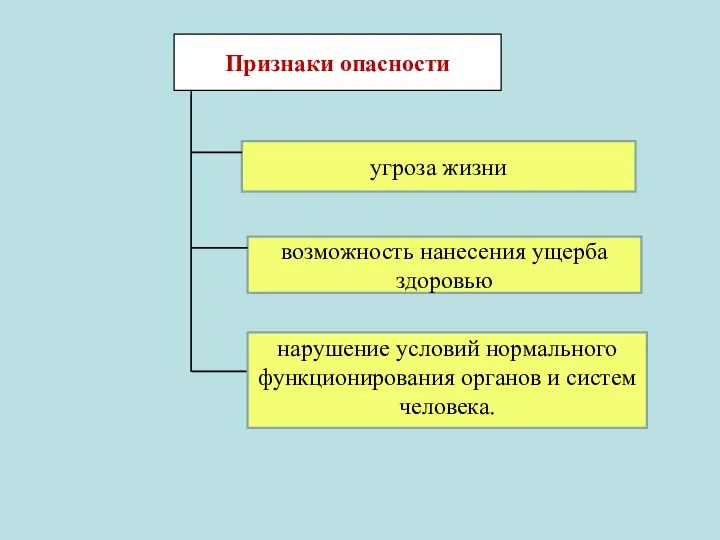

- 18. угроза жизни возможность нанесения ущерба здоровью нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека. Признаки опасности

- 19. Человек живет и действует в условиях постоянно изменяющихся потенциальных опасностей. Это позволяет сформулировать аксиому о потенциальной

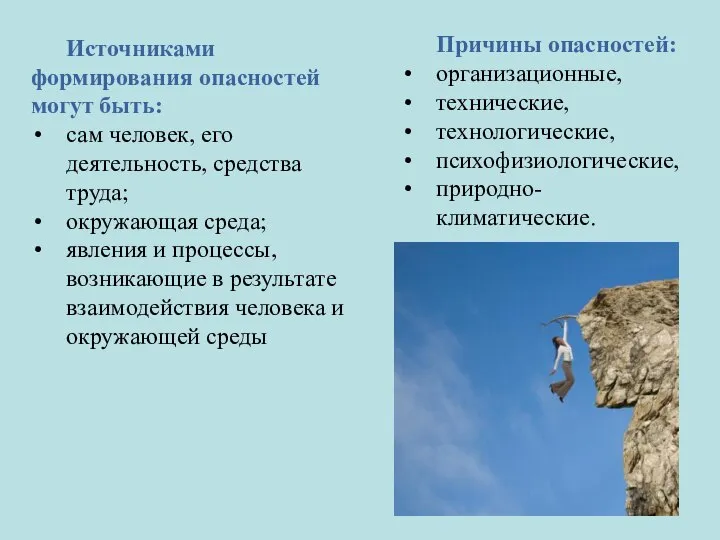

- 21. Источниками формирования опасностей могут быть: сам человек, его деятельность, средства труда; окружающая среда; явления и процессы,

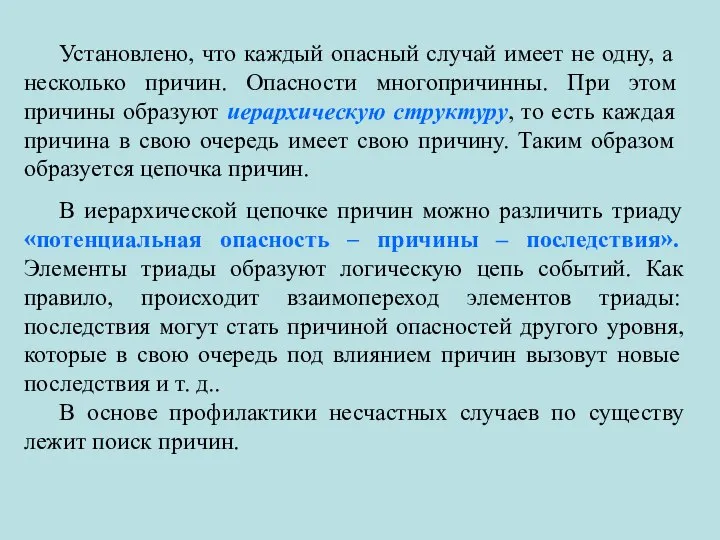

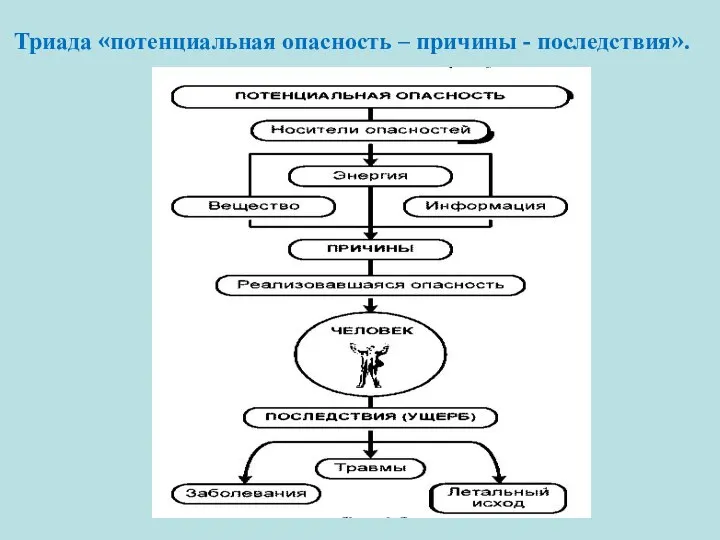

- 22. Установлено, что каждый опасный случай имеет не одну, а несколько причин. Опасности многопричинны. При этом причины

- 23. Триада «потенциальная опасность – причины - последствия».

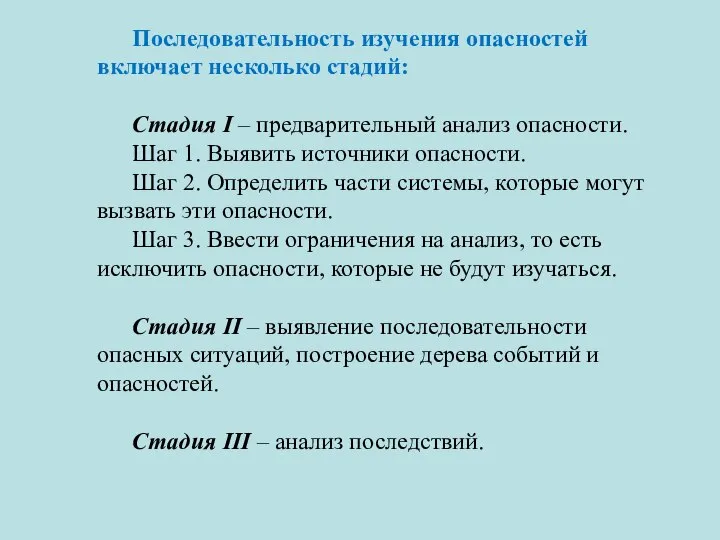

- 24. Последовательность изучения опасностей включает несколько стадий: Стадия I – предварительный анализ опасности. Шаг 1. Выявить источники

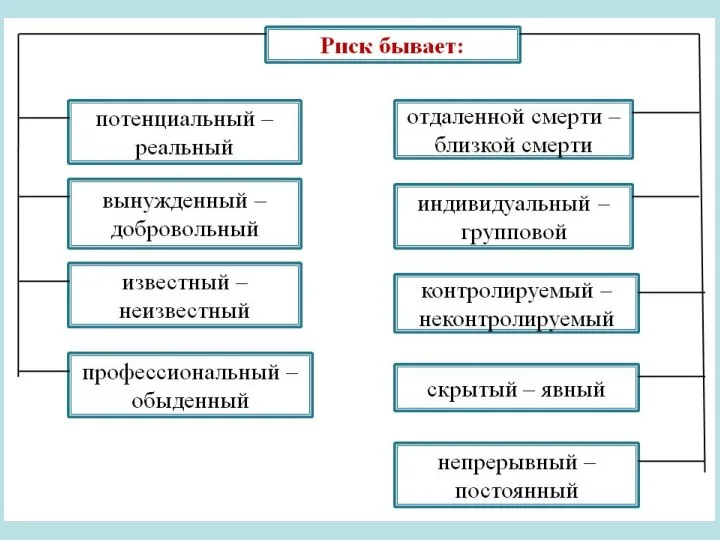

- 25. Вопрос 2. Понятие о риске. Наиболее распространенной оценкой опасности является риск. Риск – это количественная оценка

- 27. Индивидуальный риск – это частота поражения отдельного человека в результате воздействия опасного фактора за определенный период

- 28. Для характеристики условий труда, не отвечающих нормативным требованиям, целесообразно ввести понятие производственного риска (не путать с

- 29. Концепция приемлемого риска Традиционная техника безопасности базируется на категорическом императиве – обеспечить безопасность, не допустить никаких

- 30. Безопасность – это опасность, риск которой является приемлемым (допустимым). Под безопасностью следует понимать незначительную опасность, которой

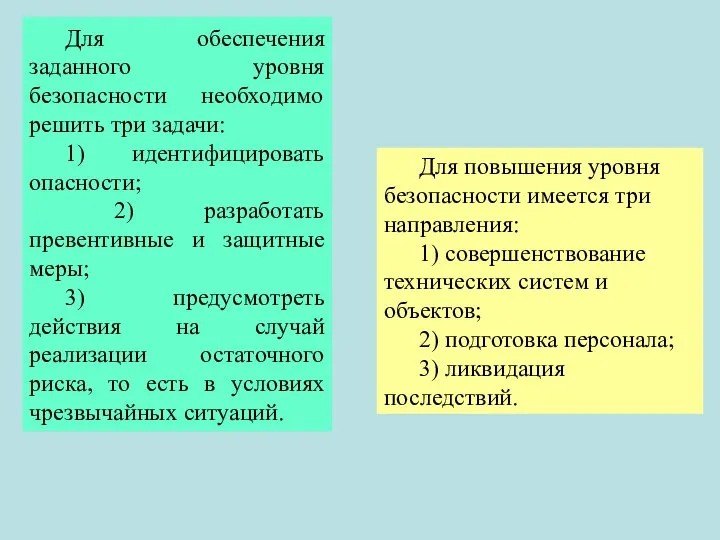

- 31. Для обеспечения заданного уровня безопасности необходимо решить три задачи: 1) идентифицировать опасности; 2) разработать превентивные и

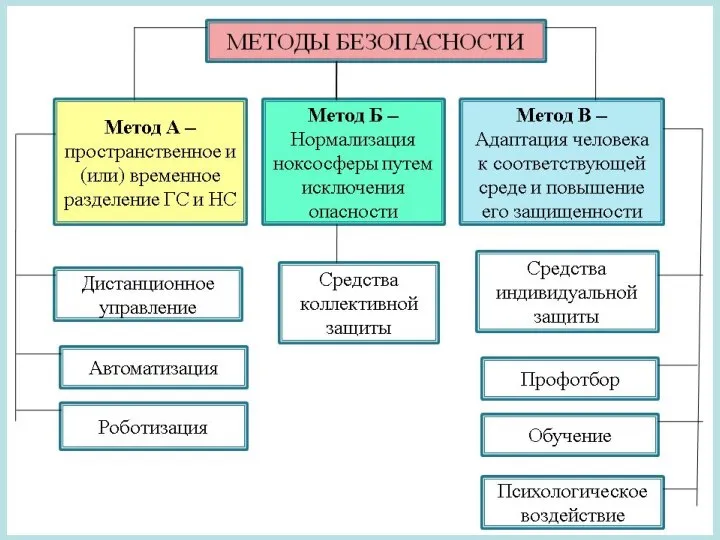

- 32. Вопрос 3. Методы, средства и принципы обеспечения безопасности. Методы обеспечения безопасности Метод представляет собой способ достижения

- 36. Принципы обеспечения безопасности Принцип государственной политики включает: законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и

- 37. 2. Принципы безопасности по сфере их применения: идентификация опасных производственных объектов; обязательное страхование гражданской ответственности владельцев

- 38. 3. По признаку реализации принципы безопасности делятся на 4 группы: ориентирующие, технические, организационные, управленческие.

- 39. Ориентирующие принципы: 1) активности оператора; 2) гуманизации деятельности; 3) деструкции; 4) замены оператора; 5) классификации; 6)

- 40. Технические принципы: 1) блокировки; 2) вакуумирования; 3) герметизации; 4) защиты расстоянием; 5) компрессии; 6) прочности; 7)

- 41. Организационные принципы: 1) защиты временем; 2) информации; 3) многопричинности; 4) несовместимости; 5) нормирования; 6) подбора кадров;

- 42. Управленческие принципы: 1) адекватности; 2) контроля; 3) минимизации ущерба; 4) обратной связи; 5) ответственности; 6) плановости;

- 44. Средства производственной безопасности (СПБ) – это приборы, аппараты, устройства, которые предназначены для оповещения или защиты человека

- 46. Скачать презентацию

Вредные привычки и их предупреждение

Вредные привычки и их предупреждение Розвідка пожежі. Способи рятування людей

Розвідка пожежі. Способи рятування людей Презентация Что бы избежать беды ОБЖ

Презентация Что бы избежать беды ОБЖ Вредные вещества в воздухе

Вредные вещества в воздухе Презентация Съедобное и несъедобное

Презентация Съедобное и несъедобное  Вибрация и её воздействие на человека

Вибрация и её воздействие на человека Влияние компьютерных игр на человека

Влияние компьютерных игр на человека Дорога, её элементы и правила поведения на ней

Дорога, её элементы и правила поведения на ней План тушения дожимной насосной станции №1007 цеха по добычи нефти и газа № 10 ООО «Лукойл-Пермь»

План тушения дожимной насосной станции №1007 цеха по добычи нефти и газа № 10 ООО «Лукойл-Пермь» Разработка плаката по электробезопасности

Разработка плаката по электробезопасности Болезнетворное действие внешней среды

Болезнетворное действие внешней среды Правила дорожного движения

Правила дорожного движения Основы защиты населения при пожаре

Основы защиты населения при пожаре Предупрежден – значит не боюсь

Предупрежден – значит не боюсь Безопасность детей в сети Интернет

Безопасность детей в сети Интернет Эвакуация при чрезвычайных ситуациях и рассредоточение, оповещение

Эвакуация при чрезвычайных ситуациях и рассредоточение, оповещение Общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) Food science & hygiene. (Chapter 6)

Food science & hygiene. (Chapter 6) Виды перекрёстков и правила их перехода

Виды перекрёстков и правила их перехода Способы оказания неотложной помощи

Способы оказания неотложной помощи Польза движения. (10 класс)

Польза движения. (10 класс) Лечение токсикомании

Лечение токсикомании Курение - это яд

Курение - это яд Правила пользования газом и газовым оборудованием

Правила пользования газом и газовым оборудованием Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни Причины пожара

Причины пожара Правовые и организационные основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Правовые и организационные основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Здоровые лёгкие - залог долголетия!

Здоровые лёгкие - залог долголетия!