Содержание

- 2. Историческая справка Термин «сукцессия» впервые употребил французский ботаник Де Люк в 1806 г. Учение о сукцессиях

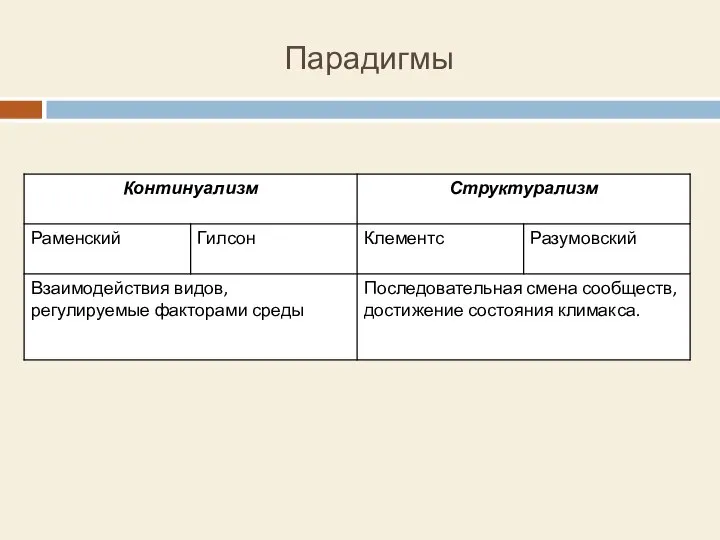

- 3. Парадигмы

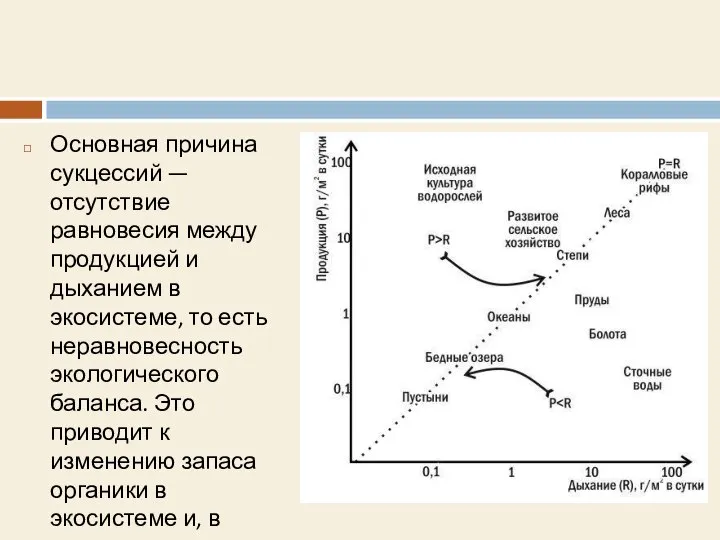

- 4. Основная причина сукцессий — отсутствие равновесия между продукцией и дыханием в экосистеме, то есть неравновесность экологического

- 5. Сукцессия происходит в результате изменения физической среды, во-первых, под действием самого же развивающегося сообщества. Во-вторых, сукцессия

- 6. Типы сукцессионных смен. Выделяют два главных типа сукцессионных смен: 1 — с участием автотрофного и гетеротрофного

- 7. Процесс сукцессии. По Ф. Клементсу (1916), процесс сукцессии состоит из следующих этапов: Возникновение незанятого жизнью участка.

- 8. Первичная сукцессия

- 9. Вторичная сукцессия

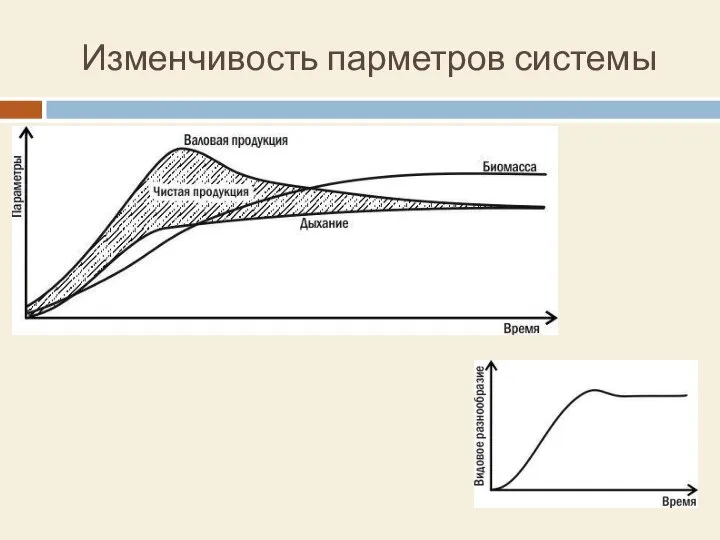

- 10. Изменчивость парметров системы

- 11. Изменения в экосистеме во время сукцессии. Продуктивность и биомасса. Основные сукцессионные изменения: 1. В процессе сукцессии

- 12. Закон последовательности прохождения фаз развития: фазы развития природной системы могут следовать лишь в эволюционно закрепленном (исторически,

- 13. Закон сукцессионного замедления: процессы, идущие в зрелых равновесных экосистемах, находящихся в устойчивом состоянии, как правило, проявляют

- 14. Эмпирический закон сукцессионного замедления Является следствием правила Г. Одума и Р. Пинкертона, или правила максимума энергии

- 15. В ходе сукцессии увеличивается замкнутость биогеохимических круговоротов веществ. Примерно за 10 лет с момента начала восстановления

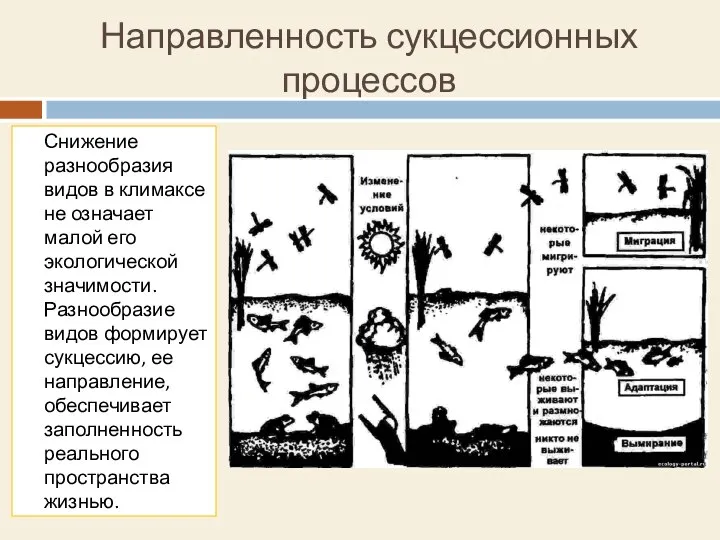

- 16. Направленность сукцессионных процессов Снижение разнообразия видов в климаксе не означает малой его экологической значимости. Разнообразие видов

- 17. Закон эволюционно-экологической необратимости Экосистема, потерявшая часть своих элементов или сменившаяся другой в результате дисбаланса экологических компонентов,

- 18. Урбоэкология Гетеротрофная экосистема. Урбанизация. Урбоценоз.

- 19. Гетеротрофная экосистема Экосистема, использующая преимущественно вещество и энергию органических соединений, накопленных в других (автотрофных) экосистемах. Антропогенные

- 20. Урбаниза́ция— процесс повышения роли городов в развитии общества. Предпосылки: рост в городах промышленности; развитие их культурных

- 21. Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения из сельского окружения

- 22. Увеличение численности городского населения

- 23. Особенности урбоценозов Урбаноценоз - городская экосистема; обедненный комплекс, состоящий из синантропов, рудеральных, сагетальных и окультуренных растений,

- 24. Первая – это техногенная аридизация климата. Почвы по гидротермическому режиму и по однозначному сдвигу обменной кислотности

- 26. Скачать презентацию

Реализация проекта по рекультивации территории городской свалки в г. Челябинске

Реализация проекта по рекультивации территории городской свалки в г. Челябинске Презентация Зимняя викторина по сказкам

Презентация Зимняя викторина по сказкам  Презентация Размножение и развитие и растении

Презентация Размножение и развитие и растении  Глобальные экологические проблемы

Глобальные экологические проблемы Как защищать природу

Как защищать природу Волонтерский эколого-краеведческий отряд «Инициатива»

Волонтерский эколого-краеведческий отряд «Инициатива» Космический мониторинг чрезвычайных ситуаций в Казахстане

Космический мониторинг чрезвычайных ситуаций в Казахстане Вода – важный фактор внешней среды. Значение, состав, свойства воды

Вода – важный фактор внешней среды. Значение, состав, свойства воды Климат южной Америки

Климат южной Америки Молодежь в защиту чистой воды

Молодежь в защиту чистой воды Эко-привычки. Простые правила для спасения окружающей среды

Эко-привычки. Простые правила для спасения окружающей среды Эколого-математический брейн-ринг

Эколого-математический брейн-ринг Загрязнение питьевой воды

Загрязнение питьевой воды Человек и природа: история сосуществования

Человек и природа: история сосуществования Основные виды загрязнения природы

Основные виды загрязнения природы Оцінка хімічної обстановки

Оцінка хімічної обстановки Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы Ecological and Single Origin Launch

Ecological and Single Origin Launch Влияние человека на гидросферу

Влияние человека на гидросферу Электронный паспорт объекта Полигон твердых бытовых (коммунальных) отходов «Малая Дубна» на территории округа Орехово-Зуево

Электронный паспорт объекта Полигон твердых бытовых (коммунальных) отходов «Малая Дубна» на территории округа Орехово-Зуево Кислотные дожди

Кислотные дожди Вода и здоровье населения. Гигиенические аспекты водоснабжения населённых мест

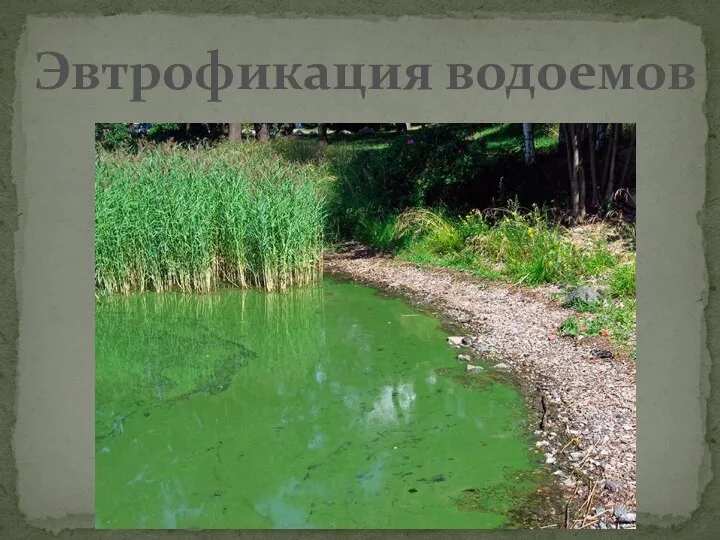

Вода и здоровье населения. Гигиенические аспекты водоснабжения населённых мест Эвтрофикация водоемов

Эвтрофикация водоемов Теоретические основы экологического нормирования

Теоретические основы экологического нормирования Жакаранда Растение Южной Америки

Жакаранда Растение Южной Америки  Глобальные проблемы современности

Глобальные проблемы современности Презентация Праздник Новый год

Презентация Праздник Новый год Интерактивный плакат. Покормите птиц зимой

Интерактивный плакат. Покормите птиц зимой