Содержание

- 2. Временные рамки Античная философия охватывает собой период с VII в. до н. э. по VI в.

- 3. Основные черты античной философии Космос, подобно человеку, имел тело, душу и ум в их единстве и

- 4. Основные черты античной философии «праздник» мысли, дерзновенная смелость в постановке сложнейших вопросов; высокий авторитет в обществе,

- 5. Основные школы античной философии Античная философия — исток европейской культуры и основа всех дальнейших направлений философии,

- 6. Досократики В лоне досократовской философии существовало множество школ, ведущими из которых были следующие: ионийская, пифагорейская, элеатская,

- 7. Понятие субстанции (Милетская школа) Так, для Фалеса (ок. 624−546 до н. э.) это вода, ибо она

- 8. Понятие субстанции Анаксимен (585−525 до н. э.) началом мира объявил беспредельный воздух, попеременно сгущающийся и расширяющийся.

- 9. Понятие субстанции Анаксагор (500−428 до н. э.) первосущности мира как «семена», как подобночастные элементы обозначил термином

- 10. Пифагорейская традиция Если Фалес, Анаксимандр, Анаксимен и другие мыслители рассмотренной выше школы разработали учение о физической

- 11. Софисты Протагор (490−420 до н. э.) и Горгий (ок. 480−380 до н. э.). Софист — учитель

- 12. Атомисты На позициях материализма твердо стояли Левкипп (ок. 500−440 до н. э.) и Демокрит (ок. 460−ок.

- 13. Атомисты Атомизм с уклоном в чрезмерный натурализм и сам процесс познания интерпретировал как «захват» ощущениями эйдосов

- 14. Классический период Античной философии Классический период Античной философии обязан творческой деятельности таких мыслителей, как Сократ (469−399

- 15. Сократ Майевтика же позитивна, ибо способствует, помогает посредством вопрошания проявиться знаниям, которые есть у человека, но

- 16. Философия Платона Если ионийские философы убеждались в том, что чувства дают лишь поверхностное и неверное знание

- 17. Сущность философии Платона Согласно Платону, философия есть высшая наука, которая воплощает в себе чистое стремление к

- 18. Платон о диалектическом методе философского познания Подобно Сократу, Платон считает, что повседневные впечатления дают нам искажённый

- 19. Философия Платона Идеи — это субстанции, они существуют сами по себе и сами в себе и

- 20. Философия Платона Переход единой идеи из себя в явления, которые в ней участвуют и ее представляют

- 21. Устройство вселенной по Платону Бог – зодчий вселенной – при её создании соединил в ней идеи

- 22. Устройство вселенной по Платону Но так как во вселенной соединены идеальное и материальное начала, она управляется

- 23. Платон о государстве Если доминирует разум, то мудрецы должны возглавлять государство, управляя обществом; если страсть и

- 24. Аристотель Отвергает учение Платона об идеях как самодостаточных, вечных сущностях, отграниченных от явлений чувственного мира в

- 25. Аристотель Подлинным же бытием является не идея, не число, не атом, а отдельная, конкретная вот эта

- 26. Аристотель Форма — активное начало жизни и деятельности, она структурирует, очерчивает реальность. Оформленная простейшим образом, первичная

- 27. Значение Аристотеля Аристотель впервые в истории создал формальную логику, системное исследование основных форм мышления, сформулировал законы

- 28. Аристотель о государстве Аристотель определяет государство как собрание свободных и равных граждан и выделяет правильные и

- 29. Эллинистическая философия Условной точкой отсчета возникновения эллинистической философии явилась победа Македонии над Грецией в 338 г.

- 30. Эллинистическая философия Гедонизм: жить — значит стремиться к получению максимального количества чувственных удовольствий. Не надо сожалеть

- 31. Эллинистическая философия Эвдемонизм: человек, обладая волей и разумом, должен научиться обуздывать свои страсти и желания, жертвуя

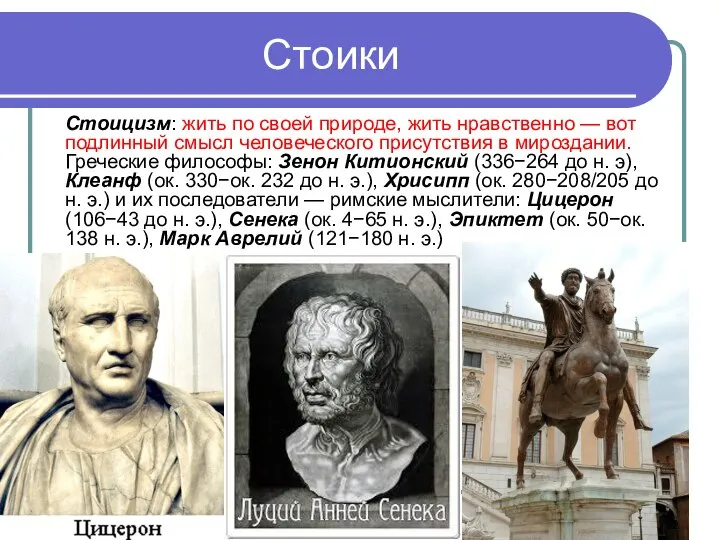

- 32. Стоики Стоицизм: жить по своей природе, жить нравственно — вот подлинный смысл человеческого присутствия в мироздании.

- 33. Стоики Исходили из посылки, согласно которой разум является причиной всех событий в мире, но вопреки Платону

- 34. Стоики Есть два ряда обстоятельств: законы бытия, существующие независимо от человека, который ими ведом. Это рок,

- 35. Скептики Нельзя не сказать и о таком направлении философской мысли, как скептицизм, который косвенно, но влиял

- 36. Неоплатонизм Аммоний (175−242 н. э.) Плотин (205−270 н. э.) Они предпочитали отрицательную теологию, согласно которой ни

- 37. Выводы Мы замечаем, как в неоплатонизме неуклонно усиливаются религиозно-мистические и мифологические элементы, что расчищало почву для

- 39. Скачать презентацию

Античная философия

Античная философия Цель познания - истина

Цель познания - истина Философия иррационализма

Философия иррационализма Современная западная философия: иррационализм, философия жизни, экзистенциализм, психоанализ. Лекция № 11

Современная западная философия: иррационализм, философия жизни, экзистенциализм, психоанализ. Лекция № 11 Методология права в ХIХ столетии. Юридический позитивизм, как методологическая программа

Методология права в ХIХ столетии. Юридический позитивизм, как методологическая программа Основы философии Тема 10 Бэкон Обоснование эмпиризма

Основы философии Тема 10 Бэкон Обоснование эмпиризма  Человек и общество

Человек и общество Қазіргі жаратылыстану концепциясы пәні және оның маңызы. Ғылыми дүниетанудың ерекшелігі

Қазіргі жаратылыстану концепциясы пәні және оның маңызы. Ғылыми дүниетанудың ерекшелігі История русской философии Лекция 7 В. С. Соловьёв Философия всеединства (часть 2)

История русской философии Лекция 7 В. С. Соловьёв Философия всеединства (часть 2) Гносеологический оптимизм, скептицизм и агностицизм

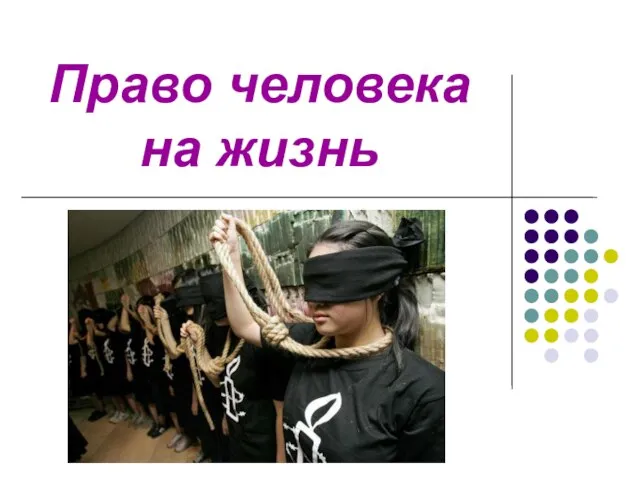

Гносеологический оптимизм, скептицизм и агностицизм Право человека на жизнь

Право человека на жизнь Основи наукових дослідень. Оцінка видів робіт

Основи наукових дослідень. Оцінка видів робіт Что такое светская этика

Что такое светская этика Философия Нового времени (XVII век). Лекция 6

Философия Нового времени (XVII век). Лекция 6 Современная логика

Современная логика Філософія стародавньої Індії

Філософія стародавньої Індії Понятие культуры

Понятие культуры Платон

Платон Сознание

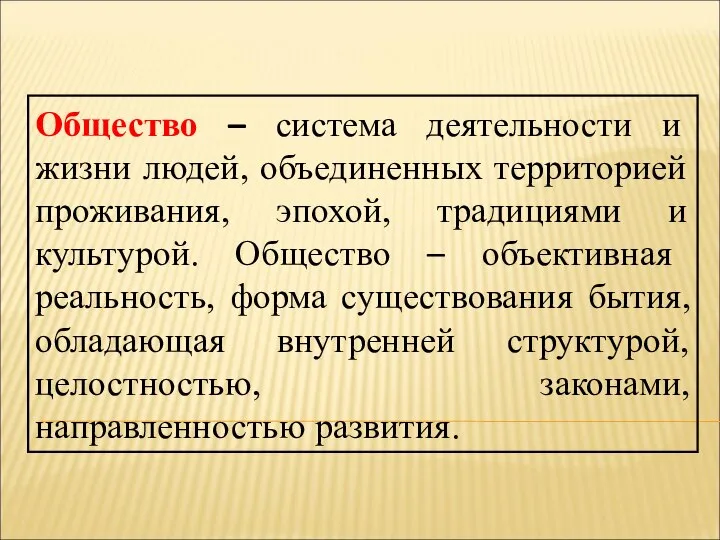

Сознание Общество. Стороны общественного бытия

Общество. Стороны общественного бытия Философия арабо-мусульманского средневековья

Философия арабо-мусульманского средневековья Человек в эпоху неопределенности

Человек в эпоху неопределенности Человеческая душа. Душа - внутренний, психический мир человека, его сознание.

Человеческая душа. Душа - внутренний, психический мир человека, его сознание. Феноменология

Феноменология Экзистенциализм (философия существования)

Экзистенциализм (философия существования)  Онтология. Лекция 8

Онтология. Лекция 8 Политические учения немецкой философии конца XVIII – начала XIX века

Политические учения немецкой философии конца XVIII – начала XIX века Уравнения – это ключ, открывающий все математические сезамы. С.Коваль

Уравнения – это ключ, открывающий все математические сезамы. С.Коваль