Формирование классической естественнонаучной картины мира: естествознание XVIII – первой половины XIX века

Содержание

- 2. Учебные вопросы: Контроль усвоения основных понятий. Общая характеристика естествознания XVIII – первой половины XIX века. Количественные

- 3. Контроль усвоения основных понятий.

- 4. Дайте определения следующих понятий: Стиль научного мышления Наблюдение Измерение Эксперимент Классификация Анализ Аналогия Индукция

- 5. Стиль научного мышления - исторически сложившаяся совокупность методологических подходов, идеалов и норм науки, которая, будучи общей

- 6. Наблюдение - целенаправленное пассивное изучение предметов, опирающееся в основном на данные органов чувств.

- 7. Измерение - совокупность действий, выполняемых при помощи определенных средств с целью нахождения числового значения измеряемой величины

- 8. Эксперимент - активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса, соответствующее изменение исследуемого объекта или его

- 9. Классификация - упорядочивание изучаемых объектов, явлений или процессов в определенные группы (классы) на основе каких-либо избранных

- 10. Анализ - реальное или мысленное разделение объекта на составные части.

- 11. Аналогия - способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, что они имеют сходство

- 12. Индукция - движение мысли (познания) от фактов, отдельных случаев к общему положению.

- 13. 2. Общая характеристика естествознания XVIII – первой половины XIX века.

- 14. Иерархия уровней всего сущего (по Аристотелю): неорганические образования (неорганический мир); мир растений и живых существ; мир

- 15. Главное направление развития – дифференциация предметно-научного знания. Основные методы исследования: измерение (количественные методы); эксперимент; систематизация (классификация).

- 16. 3.1. Количественные методы исследования и эксперимент в химии

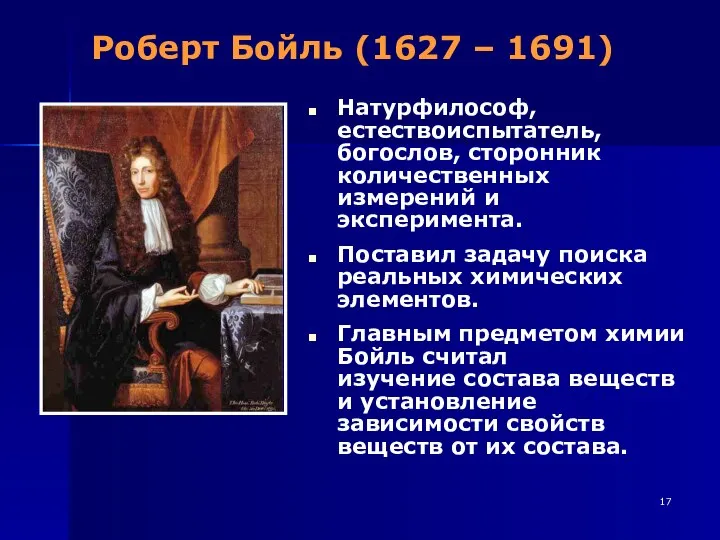

- 17. Роберт Бойль (1627 – 1691) Натурфилософ, естествоиспытатель, богослов, сторонник количественных измерений и эксперимента. Поставил задачу поиска

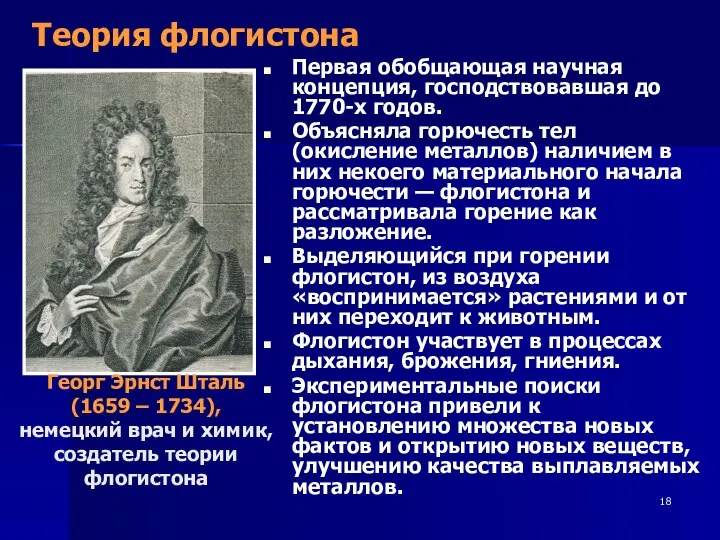

- 18. Теория флогистона Первая обобщающая научная концепция, господствовавшая до 1770-х годов. Объясняла горючесть тел (окисление металлов) наличием

- 19. Пневматическая химия Генри Кавендиш (1731 – 1810), естествоиспытатель, один из основоположников пневматической химии, открыл водород и

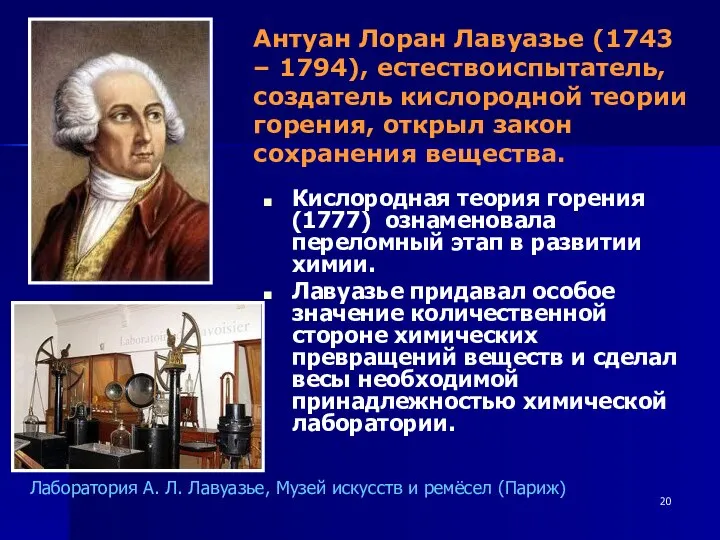

- 20. Антуан Лоран Лавуазье (1743 – 1794), естествоиспытатель, создатель кислородной теории горения, открыл закон сохранения вещества. Кислородная

- 21. Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) Учёный-теоретик, в совершенстве владеющий экспериментом. Создал молекулярно-кинетическую теорию тепла, которая во многом

- 22. Главным итогом развития химии в XVIII – первой половине XIX в. стало её превращение в точную

- 23. 3.2. Количественные методы исследования и эксперимент в биологии

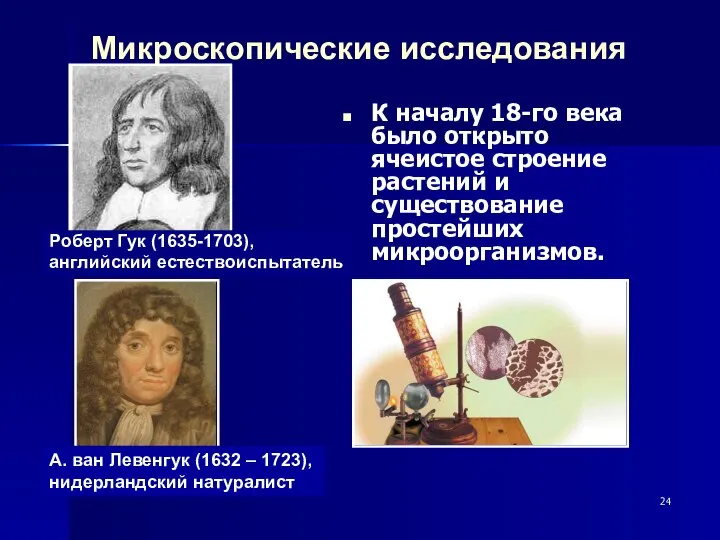

- 24. Микроскопические исследования К началу 18-го века было открыто ячеистое строение растений и существование простейших микроорганизмов. Роберт

- 25. В результате исследований под микроскопом строения растительных и животных организмов со второй половины XVII в. и

- 26. Маттиас Якоб Шлейден (1804—1881), немецкий биолог, ботаник. Рудольф Вирхов (1821 – 1902), немецкий врач, патологоанатом, гистолог,

- 27. В 1839 году Шванн публикует классическое сочинение «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных

- 28. Основные постулаты клеточной теории: Клетка - элементарная единица живого, основная единица строения, функционирования, размножения и развития

- 29. Уже со второй половины XVIII в. и в начале XIX в. появляются идеи отдельных ученых об

- 30. 4.1. Систематизация (классификация) в химии

- 31. Одной из важнейших задач химии второй половины XIX века стала систематизация химических элементов. Создание Периодической системы

- 32. Дмитрий Иванович Менделеев (1834 – 1907) Периодический закон (1869): «Химические и физические свойства элементов и их

- 33. Система наименований химических соединений длительное время развивалась хаотично, наименования давались в основном первооткрывателями каких-либо соединений. Первую

- 34. 4.2. Систематизация (классификация) в биологии

- 35. В становлении биологии как науки существенную роль сыграла систематика – учение о разнообразии всех существующих и

- 36. Джон Рей (1627 – 1705), английский натуралист; первым ввёл разделение растений на двудольнные и однодольные и

- 37. Определил понятие биологического вида. Последовательно применил ко всем известным в тот период объектам изучения природы единый

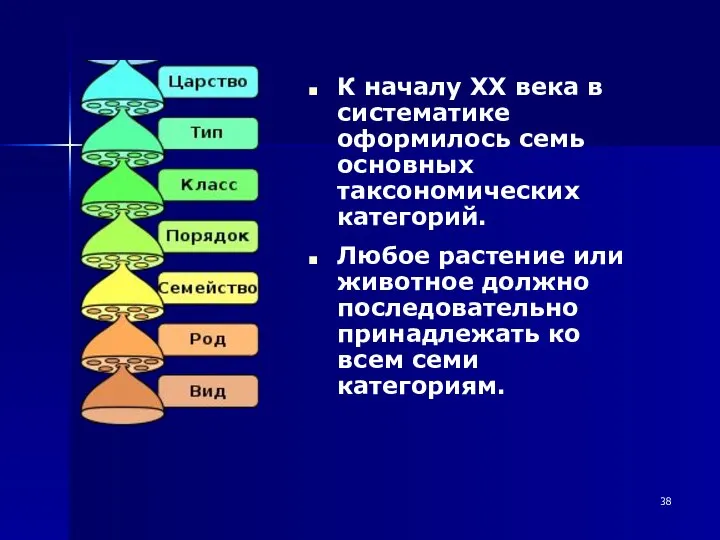

- 38. К началу XX века в систематике оформилось семь основных таксономических категорий. Любое растение или животное должно

- 40. Скачать презентацию

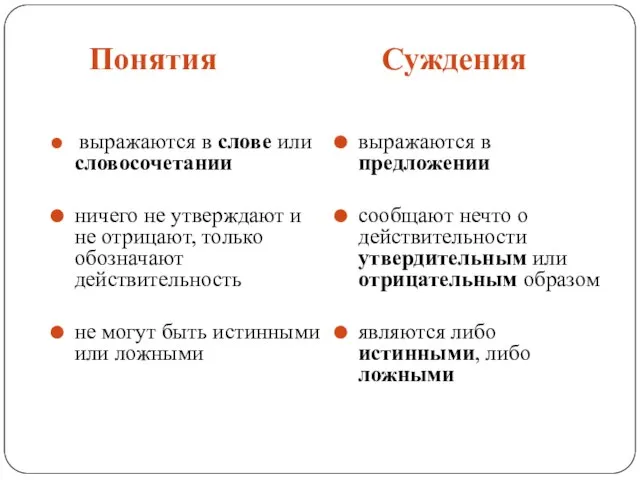

Виды суждений

Виды суждений Философия. Познание и его формы

Философия. Познание и его формы Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. Русская философская мысль в XI-XVIII вв

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. Русская философская мысль в XI-XVIII вв Теории происхождения человека. Проверочная работа (10 класс)

Теории происхождения человека. Проверочная работа (10 класс) Презентация на тему "Античность-1" - презентации по Философии

Презентация на тему "Античность-1" - презентации по Философии Жан-Поль Сартр

Жан-Поль Сартр Природа философии

Природа философии Эстетическое познание и сознание

Эстетическое познание и сознание Основные характеристики политического мышления идеологов марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс)

Основные характеристики политического мышления идеологов марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс) Философии эпохи Возрождения XIV – XVII веков

Философии эпохи Возрождения XIV – XVII веков Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм Подготовил студент ФТД-1 группы Т-113 Недельчо Владислав

Подготовил студент ФТД-1 группы Т-113 Недельчо Владислав  Философская антропология

Философская антропология АВТОР: ЛИТОВЧЕНКО В, УЧЕНИК МОУ СОШ №2 С. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА 2009Г

АВТОР: ЛИТОВЧЕНКО В, УЧЕНИК МОУ СОШ №2 С. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА 2009Г  Познание. Познание мира

Познание. Познание мира Проблема пространства и времени

Проблема пространства и времени Познание в биологии

Познание в биологии Рождение философии как натурфилософии (6 в. до н.э.)

Рождение философии как натурфилософии (6 в. до н.э.) Философия Древней Индии и Китая

Философия Древней Индии и Китая Кафедра «Философии и психологии» Преподаватель Л.А. Сазонова Лекция 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

Кафедра «Философии и психологии» Преподаватель Л.А. Сазонова Лекция 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ  Прогнозирование численности населения Подготовили студентки 1-го курса Экономического факультета, группы Э122Б, Родионова Анаст

Прогнозирование численности населения Подготовили студентки 1-го курса Экономического факультета, группы Э122Б, Родионова Анаст Человек

Человек Что такое социальная философия

Что такое социальная философия Три значения термина цивилизация

Три значения термина цивилизация Презентация на тему "Научные революции и их роль в мире" - презентации по Философии

Презентация на тему "Научные революции и их роль в мире" - презентации по Философии Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831)

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) Роджер Бекон

Роджер Бекон Специфика научного исследования

Специфика научного исследования