Содержание

- 2. Предпосылки: Немецкое Просвещение Кризис феодализма в Германии и ее месторасположение. Характерные черты: Возрождение диалектики. Исследование человеческой

- 3. Основу немецкой классической философии составило творчество пяти наиболее выдающихся немецких философов того времени: Иммануила Канта (1724

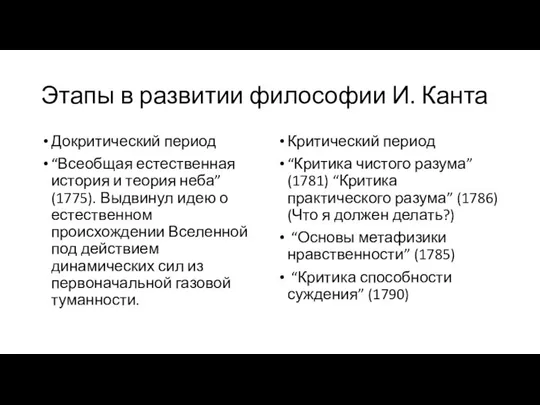

- 4. Этапы в развитии философии И. Канта Докритический период “Всеобщая естественная история и теория неба” (1775). Выдвинул

- 5. Коперниканский переворот в философии Критика чистого разума. Что я могу знать? Для обоснования возможности знания следует

- 6. Априорное – до опытное Апостериорное – после опытное Анализ - предикат, уже содержащийся в понятии субъекта,

- 7. Агностицизм? "Феномен" (то, что является, показывается, доходит до нас через чувства) явлений и предметов, но для

- 8. Антиномии чистого разума 1) “Мир имеет начало во времени и заключен в пространственные границы – мир

- 9. Критика практического разума. Как возможна этика без Бога?

- 10. Что я должен делать и в сущности что есть человек. Этика И. Канта основана на принципе

- 11. Практический разум – определяет правила поведения людей в тех или иных конкретных ситуациях, общую стратегию их

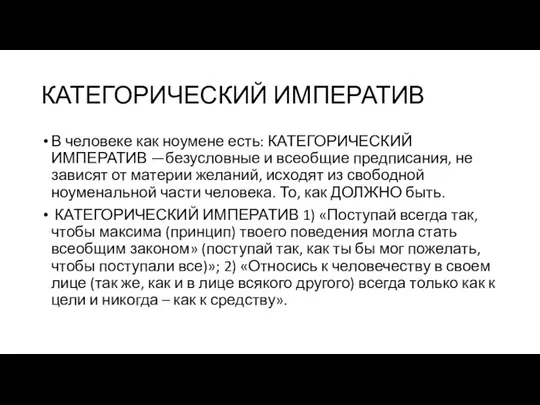

- 12. КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ В человеке как ноумене есть: КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ —безусловные и всеобщие предписания, не зависят от

- 14. Скачать презентацию

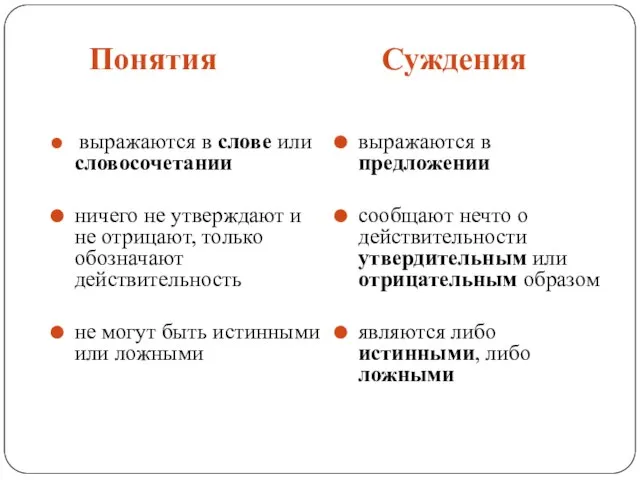

Виды суждений

Виды суждений Философия. Познание и его формы

Философия. Познание и его формы Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. Русская философская мысль в XI-XVIII вв

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. Русская философская мысль в XI-XVIII вв Теории происхождения человека. Проверочная работа (10 класс)

Теории происхождения человека. Проверочная работа (10 класс) Презентация на тему "Античность-1" - презентации по Философии

Презентация на тему "Античность-1" - презентации по Философии Жан-Поль Сартр

Жан-Поль Сартр Природа философии

Природа философии Эстетическое познание и сознание

Эстетическое познание и сознание Основные характеристики политического мышления идеологов марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс)

Основные характеристики политического мышления идеологов марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс) Философии эпохи Возрождения XIV – XVII веков

Философии эпохи Возрождения XIV – XVII веков Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм Подготовил студент ФТД-1 группы Т-113 Недельчо Владислав

Подготовил студент ФТД-1 группы Т-113 Недельчо Владислав  Философская антропология

Философская антропология АВТОР: ЛИТОВЧЕНКО В, УЧЕНИК МОУ СОШ №2 С. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА 2009Г

АВТОР: ЛИТОВЧЕНКО В, УЧЕНИК МОУ СОШ №2 С. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА 2009Г  Познание. Познание мира

Познание. Познание мира Проблема пространства и времени

Проблема пространства и времени Познание в биологии

Познание в биологии Рождение философии как натурфилософии (6 в. до н.э.)

Рождение философии как натурфилософии (6 в. до н.э.) Философия Древней Индии и Китая

Философия Древней Индии и Китая Кафедра «Философии и психологии» Преподаватель Л.А. Сазонова Лекция 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

Кафедра «Философии и психологии» Преподаватель Л.А. Сазонова Лекция 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ  Прогнозирование численности населения Подготовили студентки 1-го курса Экономического факультета, группы Э122Б, Родионова Анаст

Прогнозирование численности населения Подготовили студентки 1-го курса Экономического факультета, группы Э122Б, Родионова Анаст Человек

Человек Что такое социальная философия

Что такое социальная философия Три значения термина цивилизация

Три значения термина цивилизация Презентация на тему "Научные революции и их роль в мире" - презентации по Философии

Презентация на тему "Научные революции и их роль в мире" - презентации по Философии Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831)

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) Роджер Бекон

Роджер Бекон Специфика научного исследования

Специфика научного исследования