Содержание

- 2. Начиная с XVII в. бурно развиваются естествознание, астрономия, математика, механика; развитие науки не могло не оказать

- 3. В философии Нового времени большое внимание уделяется проблемам бытия и субстанции – онтологии, особенно когда речь

- 4. В силу революционных преобразований в науке, особую актуальность в философии Нового времени приобретает проблема метода. Метод

- 5. Сенсуализм Эта философская концепция за основу познания и критерий истины берущая чувства. Главный принцип сенсуализма: «Нет

- 6. В философии Нового времени сенсуализм представлен в философии англичанина Джона Локка (1632–1704). Главная его работа –

- 7. Эмпиризм Данная философская концепция основу познания и критерий истины усматривает в опыте. Родоначальником эмпиризма является Фрэнсис

- 8. Эмпирический метод близок к сенсуализму, но имеет ряд существенных отличий. Эмпиризм не исключает важности чувственного восприятия

- 9. Ф. Бэкон отчетливо понимает, что чувства являются недостаточной основой познания: они либо отказывают человеку в постижении

- 10. Рационализм Рационализм – это философская концепция, основу познания и критерий истины усматривающая в разуме. Рационализм восходит

- 11. Как и Ф. Бэкон, Р. Декарт выступал с критикой устаревшего схоластического метода мышления, был озабочен проблемой

- 13. Скачать презентацию

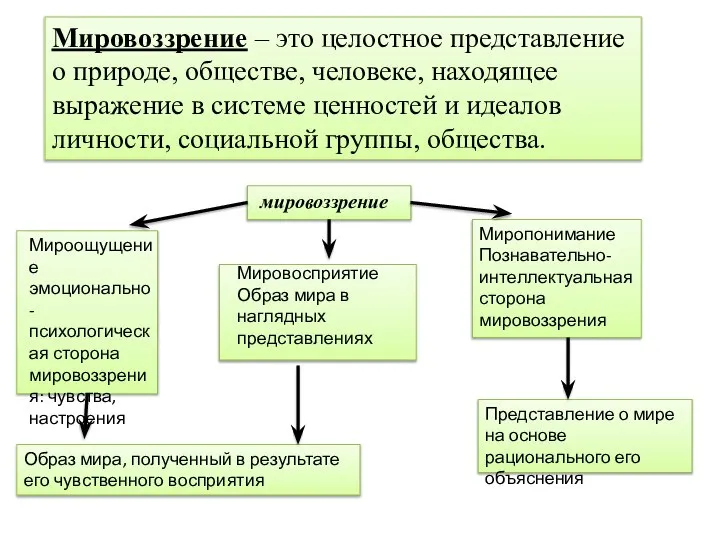

Мировоззрение, его виды и формы

Мировоззрение, его виды и формы Наука, научное мышление, естественные и соц-гуманитарные науки

Наука, научное мышление, естественные и соц-гуманитарные науки Основы философии Тема 5, часть 2 Философия Аристотеля Теория познания и логика

Основы философии Тема 5, часть 2 Философия Аристотеля Теория познания и логика  Презентация Теория анархизма Бакунина и П. Кропоткина

Презентация Теория анархизма Бакунина и П. Кропоткина Основы философии Тема 5, часть 2 Философия Аристотеля Теория познания и логика

Основы философии Тема 5, часть 2 Философия Аристотеля Теория познания и логика  Понятие истины, её критерии

Понятие истины, её критерии Научное познание

Научное познание Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии. (Часть 1)

Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии. (Часть 1) Что есть человек. Каково его место в мире. Что для современного человека мир

Что есть человек. Каково его место в мире. Что для современного человека мир Мышление и деятельность человека

Мышление и деятельность человека Познавательная и коммуникативная деятельность

Познавательная и коммуникативная деятельность Философия и ее роль в жизни человека и общества (лекция 1)

Философия и ее роль в жизни человека и общества (лекция 1) Нигилизм. История возникновения

Нигилизм. История возникновения Частнонаучные методы в социально-гуманитарном познании

Частнонаучные методы в социально-гуманитарном познании Категории этики

Категории этики Новая философия космоса. Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей, Г. Кеплер, Т. Браге

Новая философия космоса. Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей, Г. Кеплер, Т. Браге Философия, её предмет, смысл, функции и роль в обществе

Философия, её предмет, смысл, функции и роль в обществе Философия 20 века

Философия 20 века Этика средневековья. Августин «Блаженный» Аврелий

Этика средневековья. Августин «Блаженный» Аврелий Гипотеза стационарного состояния

Гипотеза стационарного состояния Философия и политика Т. Гоббса Выполнила: студентка группы Ю-104 Рыжкова А,П, Чуева Я.Д.

Философия и политика Т. Гоббса Выполнила: студентка группы Ю-104 Рыжкова А,П, Чуева Я.Д. Иррационализм XIX в. Г. Фихте

Иррационализм XIX в. Г. Фихте Философия. Лекция 1. Философия как наука

Философия. Лекция 1. Философия как наука Опционы. Ценообразование

Опционы. Ценообразование Метод М. Монтессори. Йога

Метод М. Монтессори. Йога Научное познание и его основные признаки. Особенности научного познания. Задание 28 часть 2. ЕГЭ 11 класс

Научное познание и его основные признаки. Особенности научного познания. Задание 28 часть 2. ЕГЭ 11 класс Тема: «Проблема смысла жизни в представление подростков»

Тема: «Проблема смысла жизни в представление подростков» Среда, как явление. Место социальной среды в системе сред

Среда, как явление. Место социальной среды в системе сред