Содержание

- 2. Природа Природа – это все сущее во всем многообразии его форм. Синонимы к слову «природа»: «мироздание»,

- 3. Культура - совокупность артефактов, накоп-ленных социальной группой в ходе ее исторического развития. При этом артефакты рассматриваются

- 4. ОБОБЩЕННАЯ КАРТИНА МИРА это способ систематизации знаний, выработанных человечеством при освоении действительности через разные формы ее

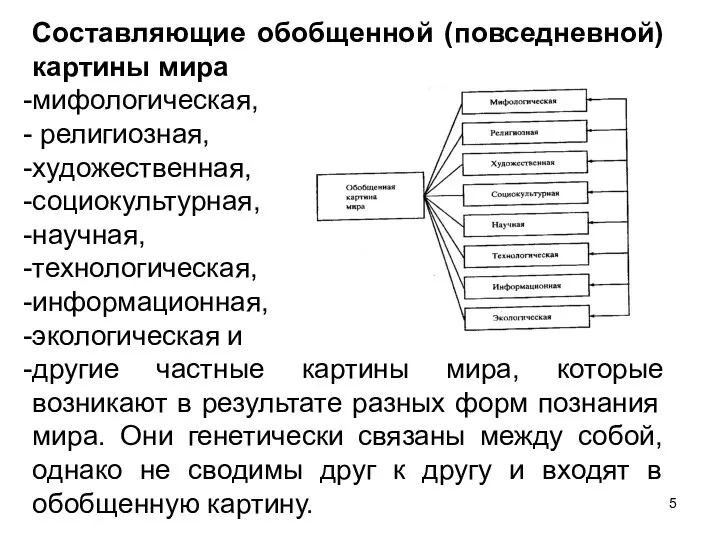

- 5. Составляющие обобщенной (повседневной) картины мира мифологическая, религиозная, художественная, социокультурная, научная, технологическая, информационная, экологическая и другие частные

- 6. Научная картина мира (НКМ) НКМ – это особая форма систематизации (научных) знаний, преимущественно качественное их обобщение,

- 7. Эволюция физических картин мира

- 8. Наука - процесс получения нового знания и результат этого процесса - система объективных знаний, адекватно отражающих

- 9. Закон - это необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между отдельными явлениями. Раскрытие законов связано с поиском

- 10. Динамические законы отражают объективную закономерность в виде взаимно однозначной связи между средними значениями физических величин, характеризующих

- 11. Методология научного познания Важнейший отличительный признак науки – научный метод исследования: совокупность приемов и операций, спосо-

- 12. Составляющие научного метода Философские - дают возможность с единых позиций описать разнородные объекты, явления и процессы

- 13. Этапы научного познания 1. Наблюдение объектов, явлений или процессов, находящихся в естественных условиях, получение о них

- 14. Этапы научного познания 2. Качественное и количественное описание - фиксация в той или иной форме результатов

- 15. Этапы научного познания 3. Сравнение и обобщение фактов путем абстрагирования от частностей и выделения общих свойств.

- 16. Этапы научного познания 4. Выдвижение предположения – гипотезы о причине закономернос-ти, сущности объекта или явления.

- 17. Требования к научной гипотезе 1. Проверяемость (фальсифицируемость). 2. Общность, то есть способность единым образом объяснять как

- 18. Этапы научного познания 5. Эксперимент - воспроизведение явления или объекта в искусственных условиях, подтверждаю- щее или

- 19. Модель Модель – это абстракция или материальный объект, который обладает только основными свойствами и связями прототипа,

- 20. Этапы научного познания 6. Теория – высшая форма организации научного знания, дающая наиболее точное и целостное

- 22. Скачать презентацию

Тело, мышление, язык: Mind-body problem. Философские решения

Тело, мышление, язык: Mind-body problem. Философские решения Что такое анархизм

Что такое анархизм Проблемы современной российской философии

Проблемы современной российской философии Таным теориясы. Гносеология философиялық білім ретінде

Таным теориясы. Гносеология философиялық білім ретінде Мораль. Долг и совесть. Урок 6

Мораль. Долг и совесть. Урок 6 Политические взгляды Георга Гегеля Подготовил: Турдубек у. Жоодар

Политические взгляды Георга Гегеля Подготовил: Турдубек у. Жоодар  Проблемы человечества в истории философии. Проблема человека, определение человека

Проблемы человечества в истории философии. Проблема человека, определение человека Этические проблемы науки XXI века

Этические проблемы науки XXI века Презентация на тему "Синергетика" - презентации по Философии

Презентация на тему "Синергетика" - презентации по Философии Законы диалектики

Законы диалектики Современная западная философия: иррационализм, философия жизни, экзистенциализм, психоанализ

Современная западная философия: иррационализм, философия жизни, экзистенциализм, психоанализ Презентация "Мышление"

Презентация "Мышление" Сознание и знание

Сознание и знание Методы научного исследования. (Лекция 5)

Методы научного исследования. (Лекция 5) Познание, как предмет философского анализа. Гносеология

Познание, как предмет философского анализа. Гносеология Философия, ее предмет и структура

Философия, ее предмет и структура Антична філософія докласичної доби: свобода в контексті натурфілософських проблем

Антична філософія докласичної доби: свобода в контексті натурфілософських проблем Вопросы по основам философии

Вопросы по основам философии Философия Августина Блаженного

Философия Августина Блаженного Философия: технологии мышления. Наука, как форма знания и как социальный факт

Философия: технологии мышления. Наука, как форма знания и как социальный факт Древнекитайская философия и Конфуций

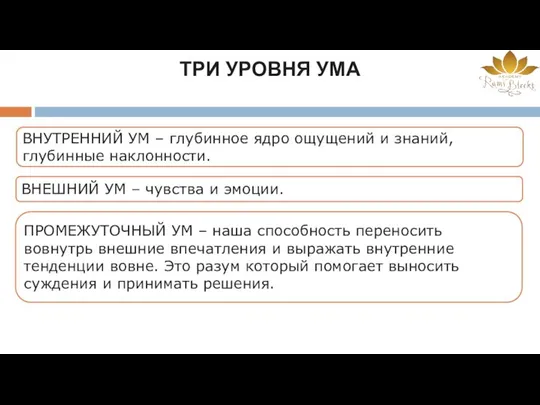

Древнекитайская философия и Конфуций Заключительный вебинар Рами. Три уровня ума

Заключительный вебинар Рами. Три уровня ума Философия науки. (Лекция 1)

Философия науки. (Лекция 1) In Harmony with the World

In Harmony with the World Античный атомизм Обоснование материализма

Античный атомизм Обоснование материализма Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. Философия эпохи Возрождения

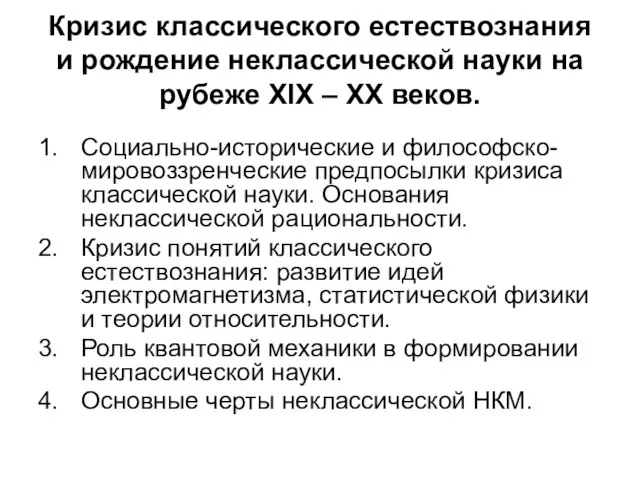

Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. Философия эпохи Возрождения Кризис классического естествознания и рождение неклассической науки на рубеже XIX - XX веков

Кризис классического естествознания и рождение неклассической науки на рубеже XIX - XX веков Концепция истории культуры К. Ясперса

Концепция истории культуры К. Ясперса