- Главная

- Культурология

- Архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга

Содержание

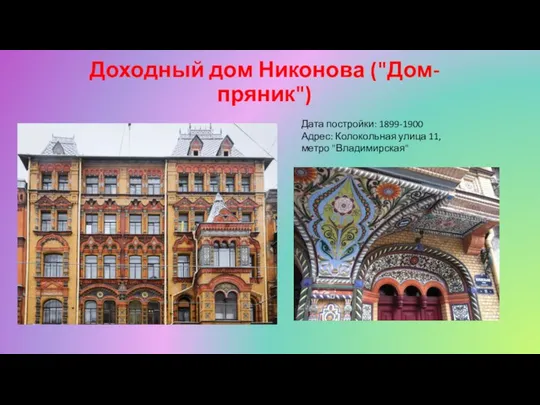

- 2. Доходный дом Никонова ("Дом-пряник") Дата постройки: 1899-1900 Адрес: Колокольная улица 11, метро "Владимирская"

- 3. Доходный дом Никонова ("Дом-пряник") В 1899 г. дом приобрел архитектор Н. Н. Никонов и перестроил его

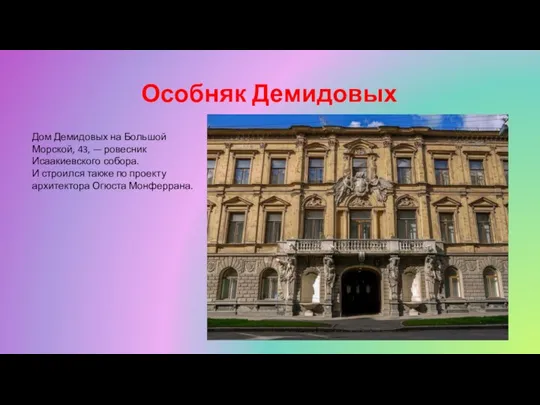

- 4. Особняк Демидовых Дом Демидовых на Большой Морской, 43, — ровесник Исаакиевского собора. И строился также по

- 5. Особняк Демидовых Талант Монферрана и деньги Павла Николаевича Демидова — одного из богатейших промышленников России —

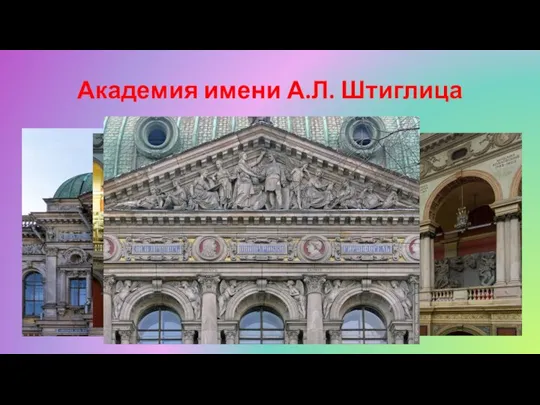

- 6. Академия имени А.Л. Штиглица Соляной переулок, дом 13

- 7. Академия имени А.Л. Штиглица Центральное училище технического рисования, в советское время называвшееся Мухинским училищем, недавно (в

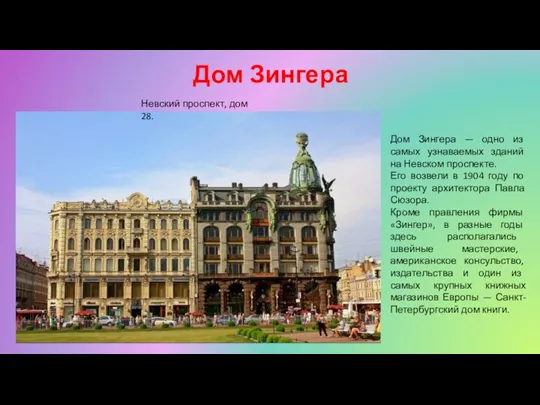

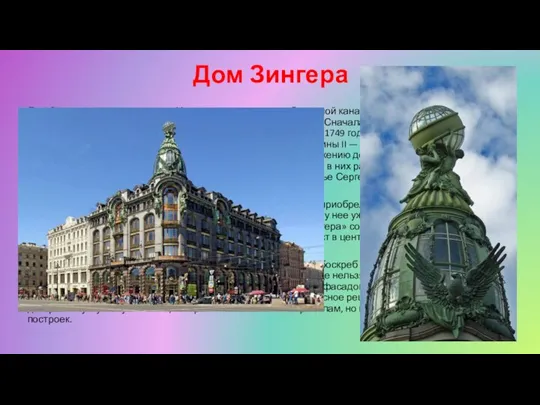

- 8. Дом Зингера Дом Зингера — одно из самых узнаваемых зданий на Невском проспекте. Его возвели в

- 9. Дом Зингера Дом Зингера построили на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Первые здания на

- 10. Дом Зингера Строительство Дома Зингера завершилось в 1904 году. Многие архитектурные решения Павла Сюзора были нетипичны

- 11. Дом Зингера В годы Первой мировой войны на стеклянном куполе Дома Зингера появилось скульптурное изображение американского

- 12. Доходный дом Ш.З. Иоффа Адрес: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., 11; Рубинштейна ул., 40 Ближайшее метро: Маяковская

- 13. Доходный дом Ш.З. Иоффа «5 углов» существует с середины XVIII века, но активно начал застраиваться в

- 15. Скачать презентацию

Доходный дом Никонова ("Дом-пряник")

Дата постройки: 1899-1900

Адрес: Колокольная улица 11,

метро "Владимирская"

Доходный дом Никонова ("Дом-пряник")

Дата постройки: 1899-1900

Адрес: Колокольная улица 11,

метро "Владимирская"

Доходный дом Никонова ("Дом-пряник")

В 1899 г. дом приобрел архитектор Н. Н.

Доходный дом Никонова ("Дом-пряник")

В 1899 г. дом приобрел архитектор Н. Н.

Николай Никитич Никонов — один из известных зодчих Санкт-Петербурга конца XIX — начала XX века.

В доме изначально было 22 квартиры. На улицу фасадом выходит лишь небольшая часть здания — оно уходит в глубину квартала, имеет причудливую форму, и собственный двор-колодец.

В доме можно отметить: роскошный растительный орнамент, остроконечные крыши, красиво обрамлённые изображениями цветов наличники, кровля и эркеры, выполненные в виде шатров.

Во дворе дома продолжение мотивов с фасада. Сводчатая подворотня с ажурной решеткой ведут во двор, где целый ансамбль с башенкой, изразцовыми ширинками, красивыми деталями.

Дом-терем в неорусском стиле, обильно украшенный мозаикой, разноцветной керамикой и кирпичной кладкой, словно является ответом на грёзы петербургского архитектора, мечтавшего о спокойной и тихой жизни в живописной русской деревушке.

Фасады из красного кирпича практически полностью декорированы майоликой, кровля и завершение эркера выполнены в виде шатров.

Особняк Демидовых

Дом Демидовых на Большой Морской, 43, — ровесник Исаакиевского собора.

Особняк Демидовых

Дом Демидовых на Большой Морской, 43, — ровесник Исаакиевского собора.

И строился также по проекту архитектора Огюста Монферрана.

Особняк Демидовых

Талант Монферрана и деньги Павла Николаевича Демидова — одного из

Особняк Демидовых

Талант Монферрана и деньги Павла Николаевича Демидова — одного из

Первая каменная постройка на Большой Морской, 43, появилась еще в 1740-х годах. Сначала это был купеческий одноэтажный дом "на высоких подвалах в одиннадцать окон". Потом дом стал двухэтажным, менял хозяев. В 1836 году дом вместе с участком земли приобрел Павел Николаевич Демидов — действительный статский советник, владелец уральских чугуноплавильных заводов и меценат.

Монферран полностью переделал фасад дома Демидова, добавив в его отделку элементы барокко.

Цоколь дома облицован сердобольским гранитом. Сердобольский гранит — разновидность гранита, добывавшийся в 1770—1930-х годах в каменоломнях на берегу и островах севера Ладожского озера, недалеко от города Сердоболь (современный Сортавала).

Обрамлением въезда во двор, по замыслу архитектора, стала единая композиция, состоящая из ворот, балкона и двух ниш с фонтанами. Белым мрамором облицованы ниши для фонтанов, из него выполнены шесть герм (каменные поясные фигуры, изначально — бога Гермеса) с мужскими и женскими полуфигурами (работа петербургской фирмы Трискорни), поддерживающие балкон второго этажа.

Верхние этажи здания украшены пилястрами, в центральной части фасада расположена скульптурная композиция "Слава" работы французского скульптора Теодора-Жозефа-Наполеона Жака. Крылатые фигуры держат развернутый свиток с гербом Демидовых.

Академия имени А.Л. Штиглица

Соляной переулок, дом 13

Академия имени А.Л. Штиглица

Соляной переулок, дом 13

Академия имени А.Л. Штиглица

Центральное училище технического рисования, в советское время называвшееся

Академия имени А.Л. Штиглица

Центральное училище технического рисования, в советское время называвшееся

История музея неразрывно связана с созданием в 1876 году Центрального училища технического рисования, построенного на средства промышленника, банкира и мецената Александра Людвиговича Штиглица. Само здание музея при учебном заведении начало возводиться в 1885 году по проекту М. Е. Месмахера. В отделке его интерьеров принимали непосредственное участие студенты училища. Торжественное открытие экспозиции состоялось 12 мая 1896 года в присутствии членов императорской семьи.

В коллекции музея были представлены предметы декоративно-прикладного искусства Европы и России, они были призваны приобщить студентов к лучшим образцам мировой культуры. При этом примечательна и сама архитектура здания периода историзма. В ней отражены черты итальянских построек XVI века.

Октябрьская революция отразилась на училище и музее не лучшим образом. Учебное заведение было закрыто в 1923 году, а само здание и ценности переданы в ведение Эрмитажа, откуда впоследствии в большей части возвращены не были. Возрождение образовательного учреждения произошло лишь в 1945, городу требовалось большое количество художников-реставраторов. В феврале было создано Ленинградское художественно-промышленное училище, в дальнейшем получившее имя В. И. Мухиной. В наши дни музей также является местом для обучения студентов.

Дом Зингера

Дом Зингера — одно из самых узнаваемых зданий на Невском

Дом Зингера

Дом Зингера — одно из самых узнаваемых зданий на Невском

Его возвели в 1904 году по проекту архитектора Павла Сюзора.

Кроме правления фирмы «Зингер», в разные годы здесь располагались швейные мастерские, американское консульство, издательства и один из самых крупных книжных магазинов Европы — Санкт-Петербургский дом книги.

Невский проспект, дом 28.

Дом Зингера

Дом Зингера построили на углу Невского проспекта и набережной канала

Дом Зингера

Дом Зингера построили на углу Невского проспекта и набережной канала

В 1902 году участок земли, на котором находился дом Имзена, приобрела американская компания «Зингер». Фирма выпускала швейные машины, к тому времени у нее уже было крупное производство в Подольске и 3000 магазинов по всей России. Руководство «Зингера» собиралось открыть правление в Петербурге и выбрало для него одно из самых оживленных мест в центре города. Все прежние постройки на этом месте снесли.

Владельцы компании планировали построить в Петербурге небоскреб не меньше 11 этажей, но это противоречило архитектурному регламенту: по закону в столице нельзя было возводить дома выше Зимнего дворца. Однако ограничения касались только высоты фасадов. Архитектор Павел Сюзор, которому поручили разработку проекта, предложил компромиссное решение — возвести декоративную угловую башню, которая соответствовала правилам, но выделялась среди окружающих построек.

Дом Зингера

Строительство Дома Зингера завершилось в 1904 году. Многие архитектурные решения

Дом Зингера

Строительство Дома Зингера завершилось в 1904 году. Многие архитектурные решения

Чтобы не перегружать фасад дома и не портить его декор, Сюзор изобрел скрытые водосточные трубы, которые монтировались прямо в стены. В будущем офисе «Зингера» работали лифты немецкой фирмы «Отис». В некоторых помещениях находились встроенные металлические сейфы. Внутри стен были устроены вентиляционные шахты и проложены трубы парового отопления. Еще одна паровая система, которую спроектировал Сюзор, автоматически очищала крышу от снега.

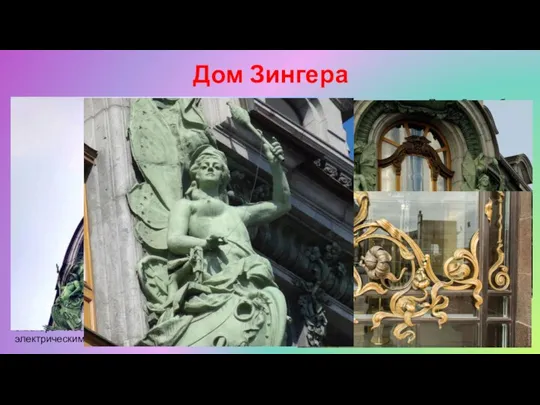

Гранитный фасад Дома Зингера украшали кованые решетки, растительные орнаменты и скульптуры мифологических персонажей. На угловой части под стеклянной башней расположились изображения крылатых валькирий. В скандинавской мифологии эти девы-воительницы считались дочерьми верховного бога Одина, олицетворяли смелость, честность и справедливость. По проекту Павла Сюзора их изобразили в полный рост, стоящими на рострах — носовых частях кораблей. Одна из валькирий держала гарпун, символ мореплавания: в те времена почти вся торговля была связана с морскими путешествиями. В руке у другой девы было веретено, которое олицетворяло легкую промышленность. Под локтем у нее стояла швейная машинка.

На вершине башни установили огромный стеклянный глобус, который удерживали каменные скульптуры матросов. Земной шар символизировал намерения «Зингера» — охватить торговой сетью весь мир. Вдоль экватора глобус опоясывала лента с названием компании. По вечерам она ярко подсвечивалась электрическими лампами.

Дом Зингера

В годы Первой мировой войны на стеклянном куполе Дома Зингера

Дом Зингера

В годы Первой мировой войны на стеклянном куполе Дома Зингера

После революции компания «Зингер» закрыла производство в России. В 1919 году в бывший Дом Зингера переехало издательство «Петрогосиздат». При нем открылся книжный магазин. Здесь часто бывали Даниил Хармс, Самуил Маршак, Ольга Форш, Алексей Толстой. Торговля книгами развернулась на двух нижних этажах, а остальные помещения занимали издательства и газетные редакции.

Дом книги в Ленинграде стал самым крупным книжным магазином в СССР. Он не закрылся даже в годы Великой Отечественной войны. В ноябре 1941-го в соседнее здание попала бомба, и взрывной волной в магазине выбило стекла. Сотрудники заколотили оконные проемы фанерой и продолжали работать. Зимой 1941 года в книгохранилище прорвало трубы, но и тогда торговля не остановилась: пока здание ремонтировали, книги продавались на уличных лотках.

В 1965 году Дом Зингера, пострадавший от обстрелов, восстановили. В 2004 году его отреставрировали снова: интерьерам вернули исторический облик, восстановили дубовые рамы и двери, обновили позолоту и мраморные ступени.

Доходный дом Ш.З. Иоффа

Адрес:

г. Санкт-Петербург, Загородный пр., 11; Рубинштейна ул.,

Доходный дом Ш.З. Иоффа

Адрес:

г. Санкт-Петербург, Загородный пр., 11; Рубинштейна ул.,

Ближайшее метро: Маяковская

Архитектор Лишневский А.Л.

Годы постройки 1913-1914 гг.

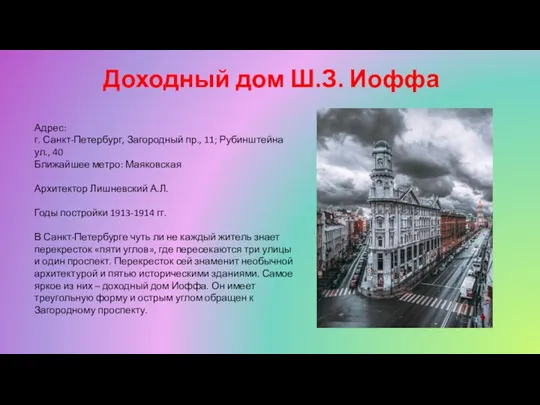

В Санкт-Петербурге чуть ли не каждый житель знает перекресток «пяти углов», где пересекаются три улицы и один проспект. Перекресток сей знаменит необычной архитектурой и пятью историческими зданиями. Самое яркое из них – доходный дом Иоффа. Он имеет треугольную форму и острым углом обращен к Загородному проспекту.

Доходный дом Ш.З. Иоффа

«5 углов» существует с середины XVIII века, но

Доходный дом Ш.З. Иоффа

«5 углов» существует с середины XVIII века, но

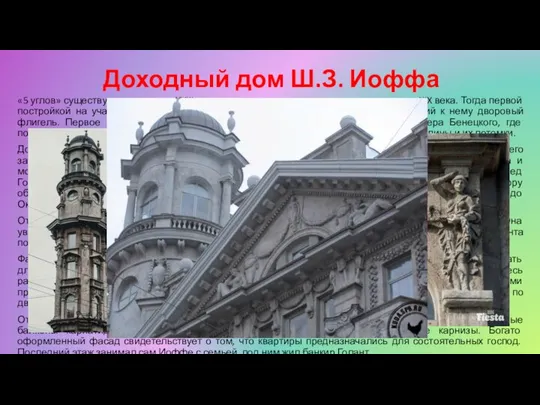

Дом стоял, не меняясь, пока его в начале XX века не купил богатый комиссионер Шнеер Иофф. По его заказу архитектор Лишневский воздвиг массивное шестиэтажное сооружение в стиле классицизма и модерна. Стройка велась около 2 лет. После завершения строительства из-за долгов Иоффе перед Городским кредитным обществом дом был выставлен на продажу. Что, впрочем, не помешало архитектору обустроить на втором этаже кинотеатр на 300 посадочных мест. Дом принадлежал комиссионеру до Октябрьской революции, а потом был национализирован.

Отличительной чертой дома № 11 является двухуровневая башенка с пятью окнами-люкарнами. Она увенчана куполообразной крышей, украшена колоннами, балясинами, декоративными вазами. С момента постройки на ней были установлены часы.

Фасад здания имеет симметричную форму. Изначально первые два этажа предполагалось использовать для торговых залов, поэтому они выделяются рядом больших окон с гранитными простенками. Здесь размещались автосалон Шапиро, а также магазины, торговавшие мехом, обувью, шляпами, дорожными принадлежностями, нотами, винами и фруктами. На остальных этажах размещались 6 жилых комнат – по две на каждом этаже.

Отделка внешних стен верхних ярусов совершенно иная: венецианские окна, поддерживающие ложные балконы кариатиды, треугольные сандрики, прямоугольные эркеры, рельефные карнизы. Богато оформленный фасад свидетельствует о том, что квартиры предназначались для состоятельных господ. Последний этаж занимал сам Иоффе с семьей, под ним жил банкир Голант.

Стилевое пространство для модели

Стилевое пространство для модели Юбилей 60

Юбилей 60 Andrew Atroshenko-Painter

Andrew Atroshenko-Painter Лужичане, или лужицкие сербы

Лужичане, или лужицкие сербы Ученический проект Топиарий

Ученический проект Топиарий Федотов Павел Андреевич

Федотов Павел Андреевич Какие качества людей и явления действительности П.А. Федотов подвергает критике в картинах Сватовство майора

Какие качества людей и явления действительности П.А. Федотов подвергает критике в картинах Сватовство майора Масленица

Масленица Рисунок Тема: Наброски фигуры человека

Рисунок Тема: Наброски фигуры человека Икебана

Икебана Прорыв

Прорыв Эволюция исторического костюма. Костюм и архитектура

Эволюция исторического костюма. Костюм и архитектура Прилетели птицы

Прилетели птицы Любите ли вы театр. Театральная викторина

Любите ли вы театр. Театральная викторина День матери - история праздника

День матери - история праздника Картины по номерам. Мастер-ас

Картины по номерам. Мастер-ас Технология выполнения женской салонной стрижки на основе современных тенденций моды

Технология выполнения женской салонной стрижки на основе современных тенденций моды Архитектора США

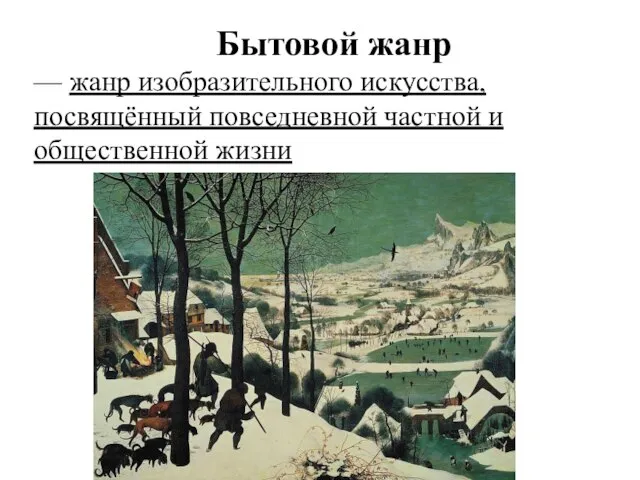

Архитектора США Бытовой жанр изобразительного искусства

Бытовой жанр изобразительного искусства Портал и его образно-эмоциональное звучание

Портал и его образно-эмоциональное звучание Мой питомец. Дневник в картинках

Мой питомец. Дневник в картинках Азбука театра

Азбука театра Искусство витража

Искусство витража Роль декоративного искусства в жизни человека и общества

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества Материалы для дистанционной поддержки учащихся по дополнительной программе Мечты в красках

Материалы для дистанционной поддержки учащихся по дополнительной программе Мечты в красках Садово-парковое искусство Японии

Садово-парковое искусство Японии Западноевропейское изобразительное искусство. Эпоха классицизма

Западноевропейское изобразительное искусство. Эпоха классицизма Мир природы в живописи известных художников

Мир природы в живописи известных художников