Содержание

- 2. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ (ИТ) – метод лечения, который дает возможность парентерального введения в организм различных веществ и

- 3. Цель проведения инфузионной терапии: Поддержание волемического статуса (объема циркулирующей крови — ОЦК); Поддержание солевого состава (ионного

- 4. Основной путь введения растворов и препаратов – внутривенный. венепункция чрескожная катетеризация венесекция периферических вен катетеризация центральных

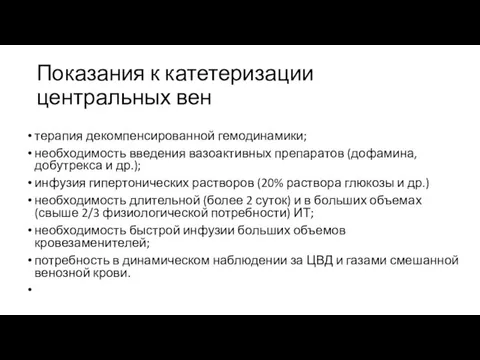

- 5. Показания к катетеризации центральных вен терапия декомпенсированной гемодинамики; необходимость введения вазоактивных препаратов (дофамина, добутрекса и др.);

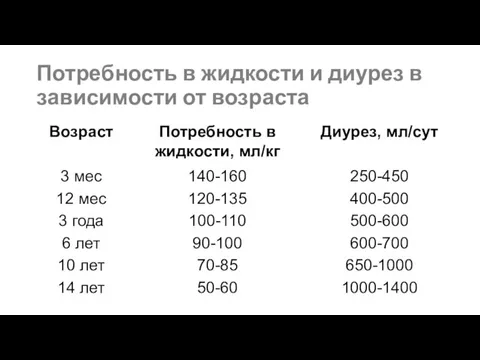

- 6. Потребность в жидкости и диурез в зависимости от возраста

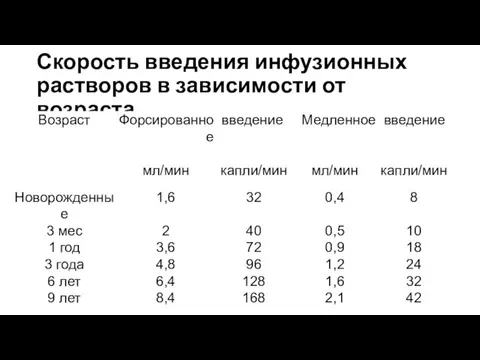

- 7. Скорость введения инфузионных растворов в зависимости от возраста

- 8. Инфузионная терапия при нарушениях водно-электролитного баланса Нарушения водно-электролитного баланса приводят к тяжелым болезненным состояниям, которые сопровождаются

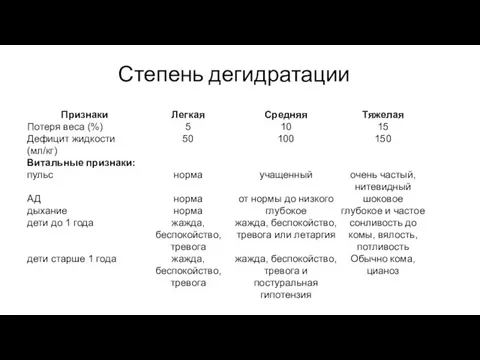

- 9. Степень дегидратации

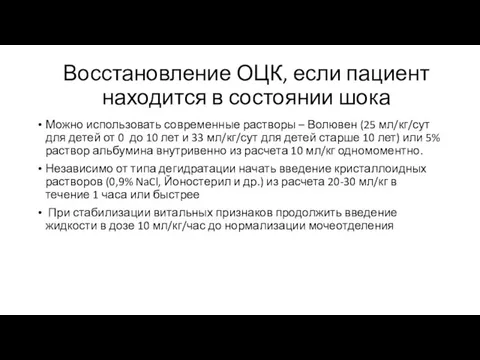

- 11. Восстановление ОЦК, если пациент находится в состоянии шока Можно использовать современные растворы – Волювен (25 мл/кг/сут

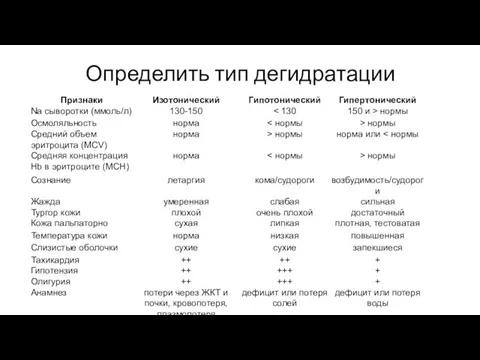

- 12. Определить тип дегидратации

- 13. В соответствии с типом обезвоживания провести регидратационную терапию 1 Рассчитать общую потребность в воде в соответствии

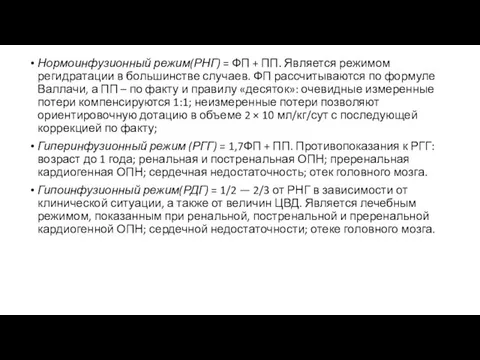

- 14. Нормоинфузионный режим(РНГ) = ФП + ПП. Является режимом регидратации в большинстве случаев. ФП рассчитываются по формуле

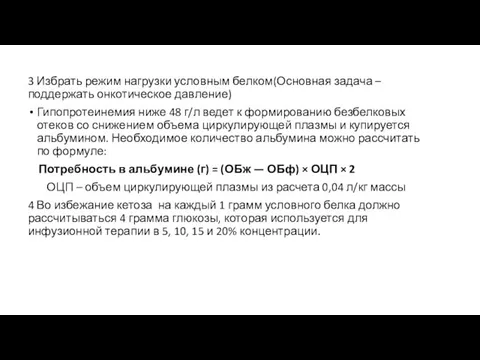

- 15. 3 Избрать режим нагрузки условным белком(Основная задача – поддержать онкотическое давление) Гипопротеинемия ниже 48 г/л ведет

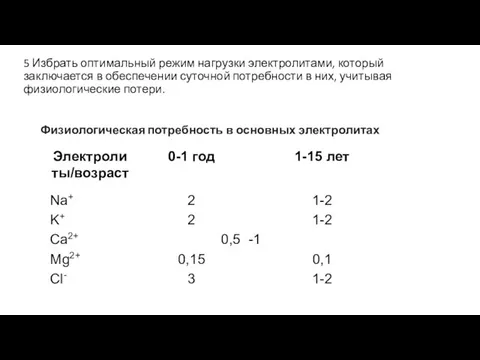

- 16. 5 Избрать оптимальный режим нагрузки электролитами, который заключается в обеспечении суточной потребности в них, учитывая физиологические

- 17. 6 Определить путь инфузии: в периферические вены, в магистральные вены, а также альтернативные доступы, к которым

- 18. Гипонатриемия Причины гипонатриемии: Медикаментозные Эндокринные Почечные Желудочно-кишечные Со стороны ЦНС Прочие У детей гипонатриемия (уровень Na+

- 19. Клиника гипонатриемии анорексия, головная боль, раздражительность, изменение личности, мышечная слабость, снижение глубоких сухожильных рефлексов. При тяжелой

- 20. Лечение таких пациентов, особенно без выраженных признаков дегидратации, должно проводиться с соблюдением следующих принципов: исключение или

- 21. Гипокалиемия Основные причины гипокалиемии (К+ в сыворотке Гипокалиемия без потери К+ Гипокалиемия с потерей К+

- 22. Клиника Гипокалиемия (потеря 5-10% калия организма) обычно хорошо переносится. Большие потери дают клиническую симптоматику, в основном

- 23. Лечение Гипокалиемия требует особой осторожности, поскольку размеры потерь К+ трудно измерить клинически. При введении К+ внутривенно

- 24. Гиперкалиемия Гиперкалиемии (К+ в сыворотке > 5,5 ммоль /л)встречается при : Псевдогиперкалиемии: тромбоцитозе, лейкоцитозе. Трансцеллюлярном шунтировании:

- 25. Клинические проявления Гиперкалиемия выражается нарушением электро-физиологической активности мышц, особенно сердца. ЭКГ-признаки: подъем и заострение зубца Т

- 26. Лечение 1.Лечение легкой гиперкалиемии: - снизить поступление К+ в организм (диета); - отменить К+-содержащие препараты или

- 27. Гипокальциемия Основные причины гипокальциемии: 1. Недостаточная секреция паратиреоидного гормона (ПТГ): - неонатальная гипокальциемия; транзиторный гипопаратиреоидизм; -

- 28. Лечение симптоматической гипокальциемии включает внутривенное введение солей Ca2+ . Обычно вводится 10% раствор глюконата Ca2+ в

- 29. Гиперкальциемия Гиперкальциемию трудно распознать из-за неспецифичности симптоматики, которая выражается в депрессивном эффекте на нейромышечную функцию. Причины

- 30. Гипомагнеземия Причины гипомагнеземии: 1. Желудочно-кишечные: синдром мальабсорбции, синдром «короткой кишки», белково-калорийное голодание, желудочно-кишечные свищи. 2. Почечные:

- 31. Инфузионные среды 1 Растворы волемического (гемодинамического) действия. 2 Дезинтоксикационные растворы. 3 Растворы для парентерального питания. 4

- 32. Растворы волемического (гемодинамического) действия - препараты фракционирования крови (плазма, альбумин); - синтетические коллоидные кровезаменители (препараты на

- 33. Дезинтоксикационные растворы Препараты на основе поливинилпирролидона и поливинилового спирта. Основной фармакологический эффект — способность связывать токсины,

- 34. Растворы для парентерального питания Использование препаратов данной группы направлено на устранение алиментарных нарушений и нормализацию обмена

- 35. Растворы, применяемые для коррекции водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного равновесия Изотонический раствор NaCl 0,9% — раствор быстро

- 36. Переносчики кислорода Препараты этой группы предназначены компенсировать кислородную емкость крови за счет способности обратимо связывать и

- 38. Скачать презентацию

Гемопоэз

Гемопоэз Эмоциональное выгорание личности

Эмоциональное выгорание личности Высокие медицинские технологии

Высокие медицинские технологии Термометрия. Уход при лихорадке

Термометрия. Уход при лихорадке Реабилитация больных с заболеваниями ЖКТ

Реабилитация больных с заболеваниями ЖКТ Сердечные аритмии

Сердечные аритмии Воспаление. Общие проявления воспаления

Воспаление. Общие проявления воспаления Пролапс гениталий

Пролапс гениталий Влияние информационно-коммуникационнных технологий на качество и доступность медицинских услуг

Влияние информационно-коммуникационнных технологий на качество и доступность медицинских услуг Физические основы трудовой деятельности

Физические основы трудовой деятельности Аккредитация здравоохранения

Аккредитация здравоохранения Зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсету дағдыларын қалыптастыру

Зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсету дағдыларын қалыптастыру Основы гистологии клубочков

Основы гистологии клубочков Первая доврачебная помощь при ожогах и обморожениях

Первая доврачебная помощь при ожогах и обморожениях Алгоритм назначения противоэпилептических препаратов на платформе Telegram и Viber

Алгоритм назначения противоэпилептических препаратов на платформе Telegram и Viber Организация работы прививочного кабинета поликлиники

Организация работы прививочного кабинета поликлиники Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы Қалқанша безінің қызметінің бұзылуының биохимиясы

Қалқанша безінің қызметінің бұзылуының биохимиясы Болевые синдромы

Болевые синдромы Антигенна система. Група крові

Антигенна система. Група крові Насилие и видеоигры

Насилие и видеоигры Атеросклероз. Этиологисы

Атеросклероз. Этиологисы Медико-психологические аспекты оказания реабилитационной помощи комбатантам

Медико-психологические аспекты оказания реабилитационной помощи комбатантам Склифосовский Николай Васильевич (1836-1904)

Склифосовский Николай Васильевич (1836-1904) О вреде токсикомании

О вреде токсикомании Коммуналды гигиена ғылымының дамуына үлес қосқан Қазақстандық гигиенист ғалымдар

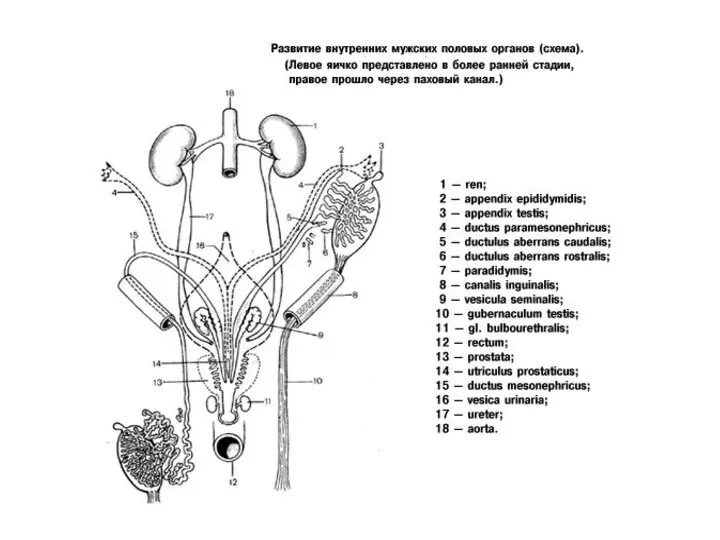

Коммуналды гигиена ғылымының дамуына үлес қосқан Қазақстандық гигиенист ғалымдар Мужская и женская половая система

Мужская и женская половая система Перенашивание беременности. Запоздалые роды

Перенашивание беременности. Запоздалые роды