Содержание

- 2. Чума ( pestis, plaque, black death) Острое природно-очаговое, трансмиссивное заболевание, проявляющееся: лихорадкой, выраженной интоксикацией, серозно-геморрагическим воспалением

- 3. Древняя болезнь животных и человека: - VI век н.э. - «Юстиниановая чума» - погибло 100 млн.

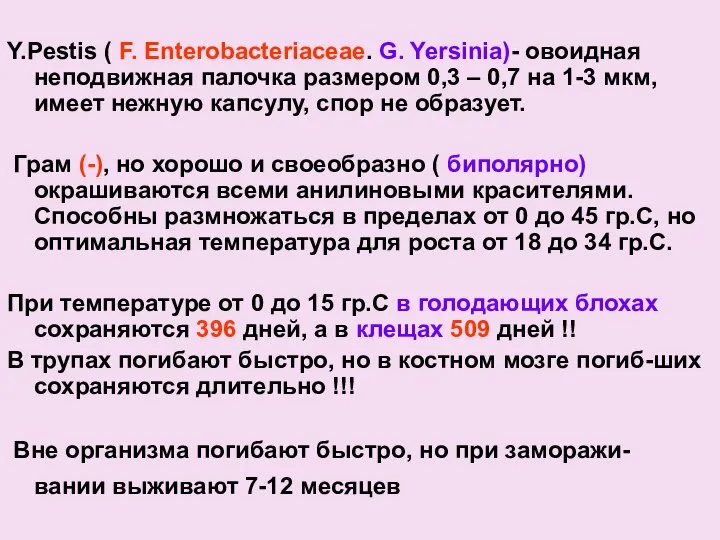

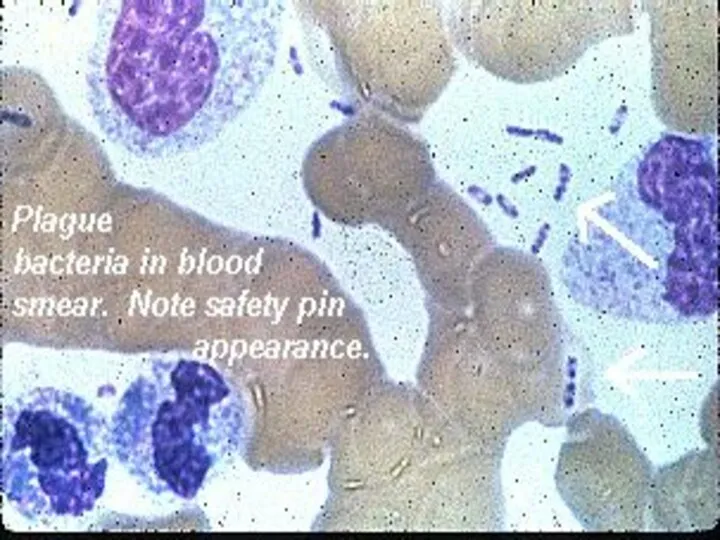

- 4. Y.Pestis ( F. Enterobacteriaceae. G. Yersinia)- овоидная неподвижная палочка размером 0,3 – 0,7 на 1-3 мкм,

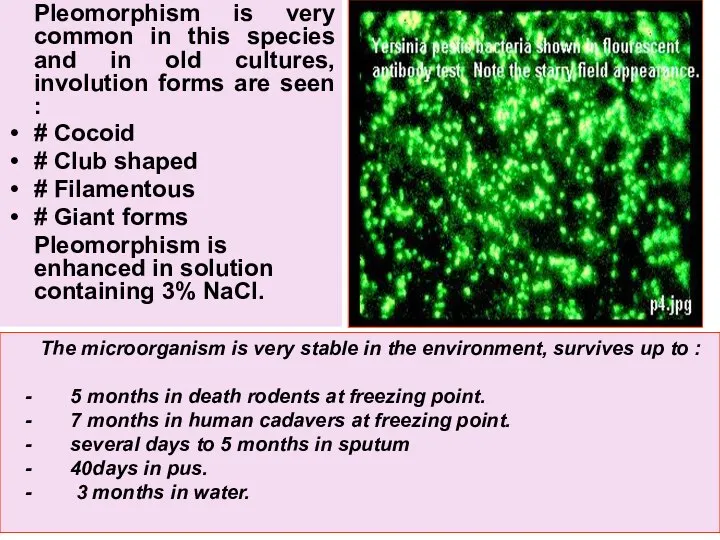

- 7. Pleomorphism is very common in this species and in old cultures, involution forms are seen :

- 8. При нагревании до 70 гр.С погибают через 10 минут, а при кипячении в течение 1 минуты.

- 9. - коагулаза- способствует образованию тромбов с последующим нарушением микроциркуляции в тканях - мышиный токсин- при введении

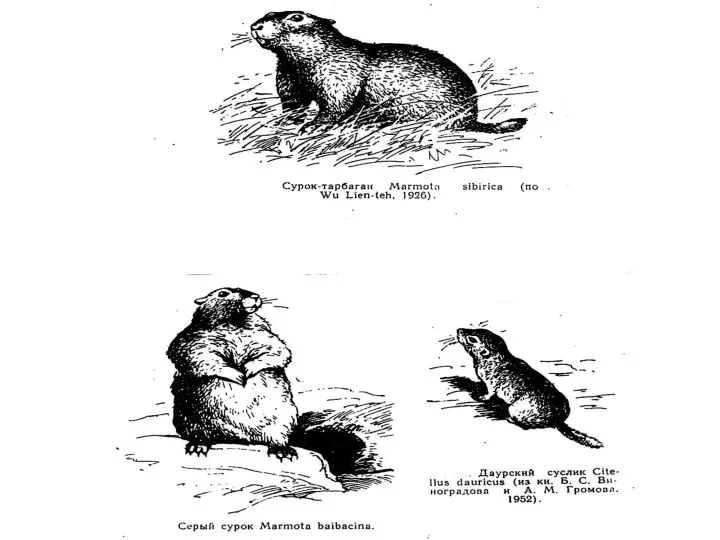

- 10. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. Различают : - Природные очаги – 300 видов грызунов и 120 видов блох поддерживают в

- 11. При эпизоотиях – возбудитель циркулирует среди высокочувствительных к иерсиниям грызунов – летальность среди грызунов очень высокая,

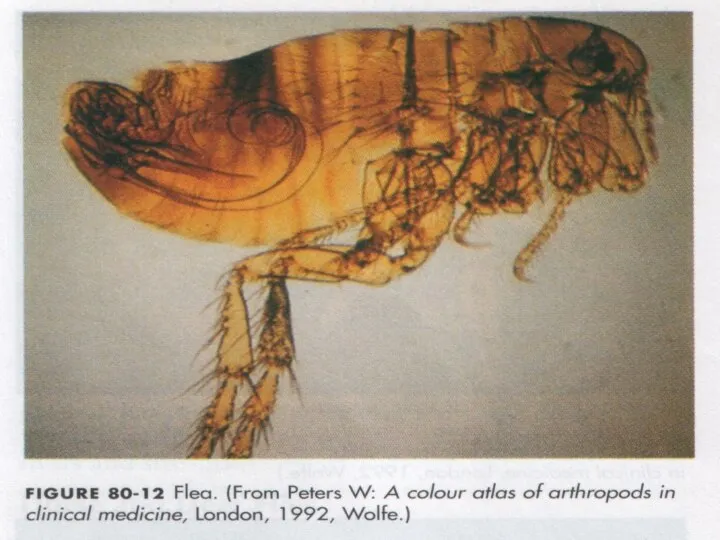

- 12. После гибели животного зараженная блоха поселяется на новом животном и приступает к кровососанию, но к этому

- 13. Эпидемия чумы обычно развивается в 3 этапа: 1 этап: грызун > блоха > грызун ( зооноз)

- 21. 7 Больной с легочной формой представляют найбольшую опасность для окружающих. Больные с бубонной формой опасны для

- 22. ПАТОГЕНЕЗ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ 1. Проникнув через кожу или слизистые иерсинии в лимфатической системе кожи адаптируются, не

- 23. 4. При аэрогенном заражении развивается первичная пневмония с последующей септицемией и гибелью болного в течение суток.

- 24. КЛИНИКА Инкубационный период при бубонной чуме от 2 до 6 дней, при легочной форме он укорачивается

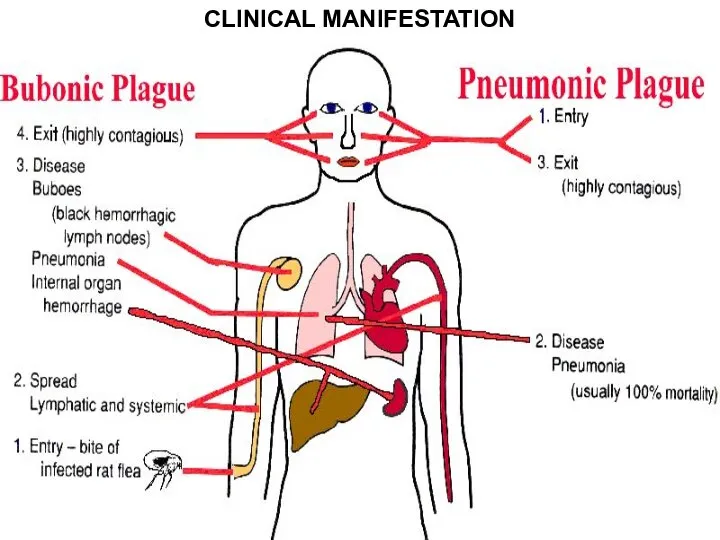

- 25. CLINICAL MANIFESTATION

- 26. Кожная форма – в месте внедрения появляется гиперемия и инфильтрация, которая быстро проходит этапы: папула –

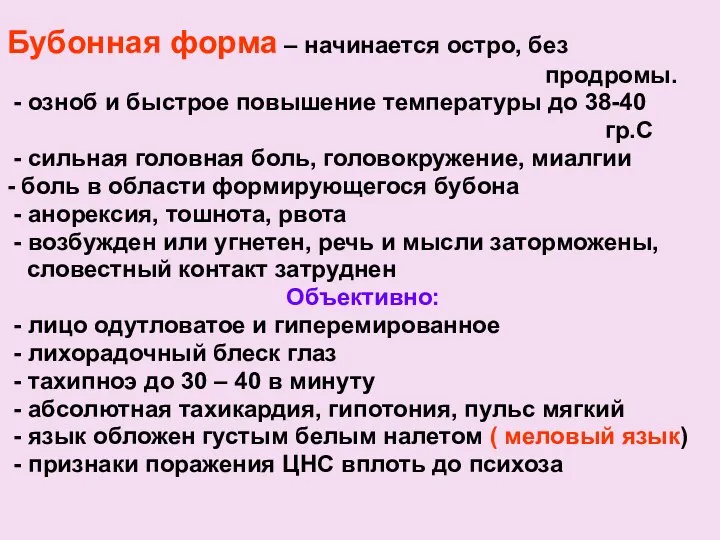

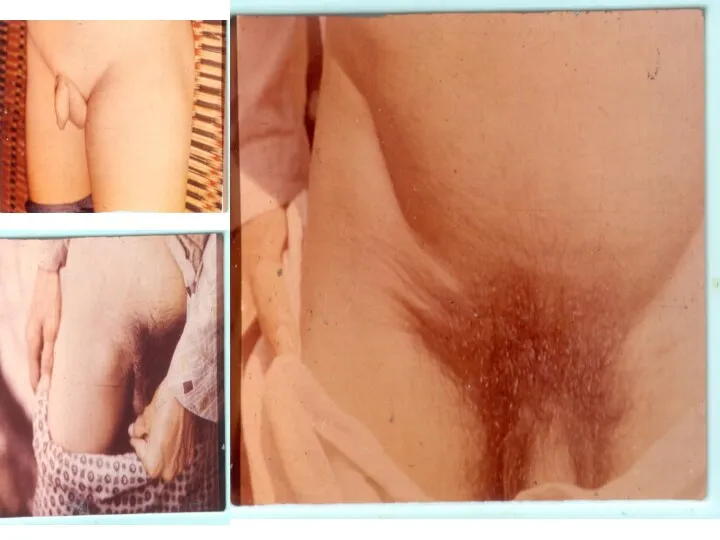

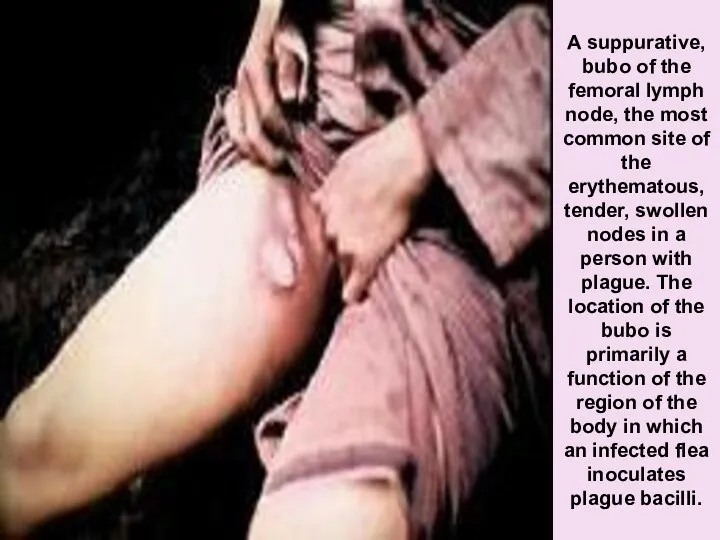

- 30. Бубонная форма – начинается остро, без продромы. - озноб и быстрое повышение температуры до 38-40 гр.С

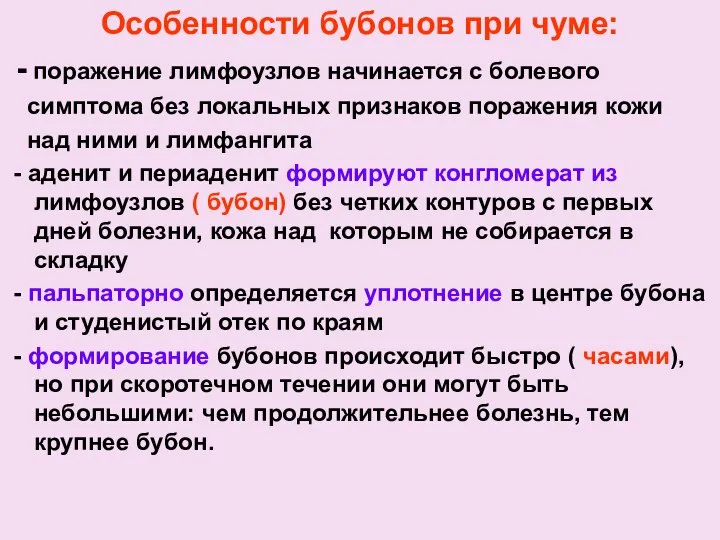

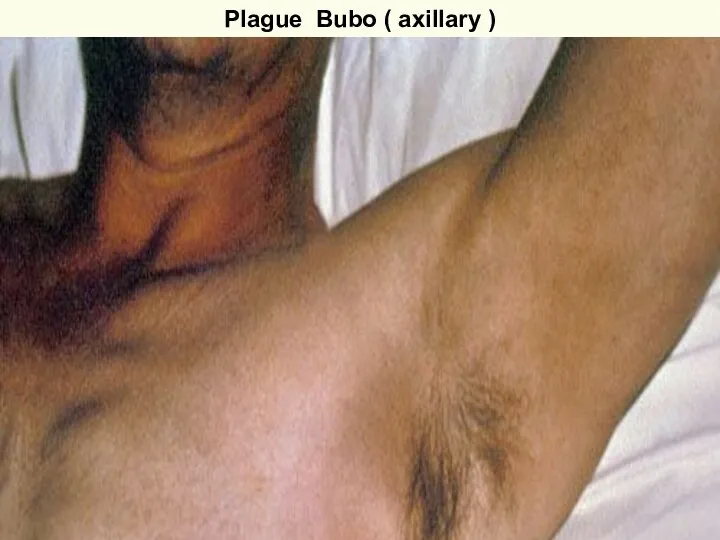

- 31. Особенности бубонов при чуме: - поражение лимфоузлов начинается с болевого симптома без локальных признаков поражения кожи

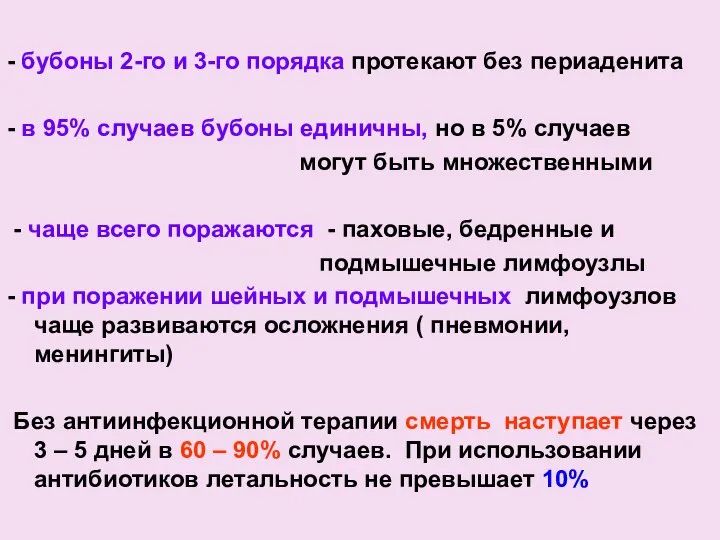

- 32. - бубоны 2-го и 3-го порядка протекают без периаденита - в 95% случаев бубоны единичны, но

- 33. Plague Bubo ( axillary )

- 36. A suppurative, bubo of the femoral lymph node, the most common site of the erythematous, tender,

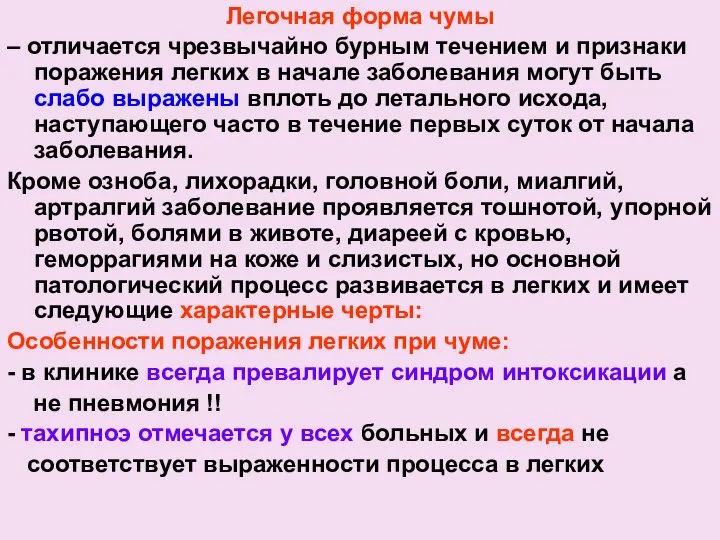

- 37. Легочная форма чумы – отличается чрезвычайно бурным течением и признаки поражения легких в начале заболевания могут

- 38. - в начале заболевания изредка можно выявить хрипы в легких или жесткое дыхание, но при X-ray

- 40. - всегда сопровождается токсикоинфекционным шоком с бредом и психозом ( мания бегства) - всегда сопровождается гепатоспленомегалией

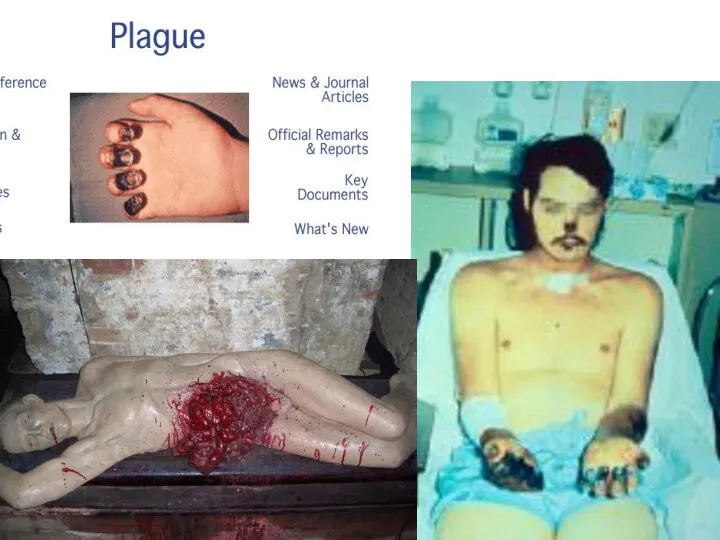

- 41. Септическая форма чумы – изначально развивается только у 1-3% случаев, но любая форма чумы может завершиться

- 43. Дифференциальная диагностика: кожная форма ( антракс, туляремия, сап) бубонная форма (гнойный лимфаденит, туляремия, лимфогрануломатоз, лимфоретикулез) -

- 44. Дифференциальная диагностика с туляремией: кожная форма -минимальная интоксикация, медленное формирование язвы (днями), малая болезненость дна язвы,

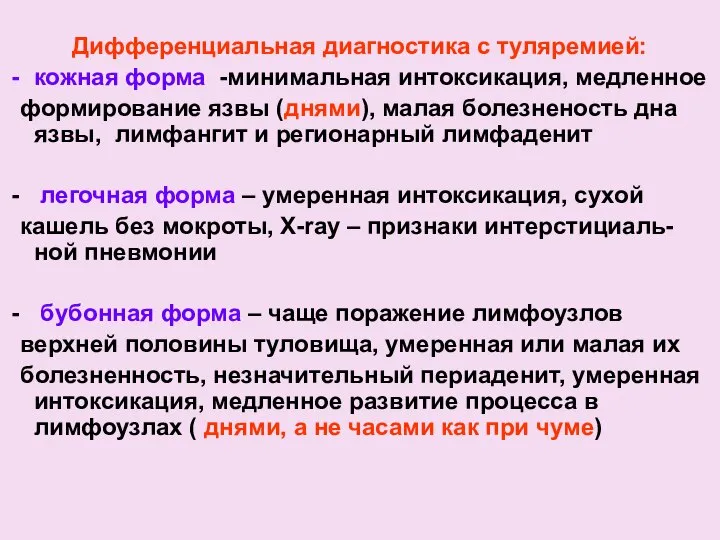

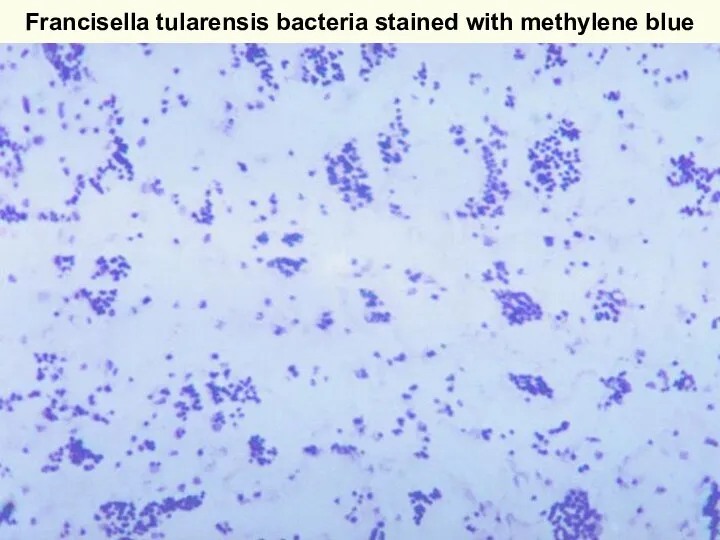

- 45. Francisella tularensis bacteria stained with methylene blue

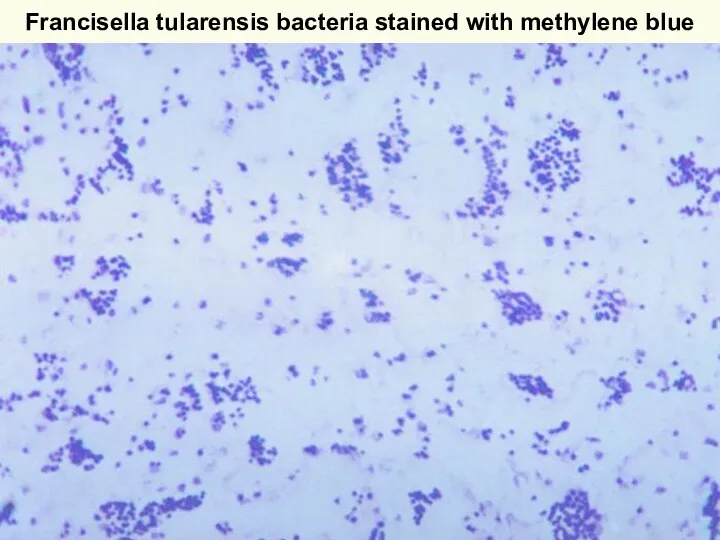

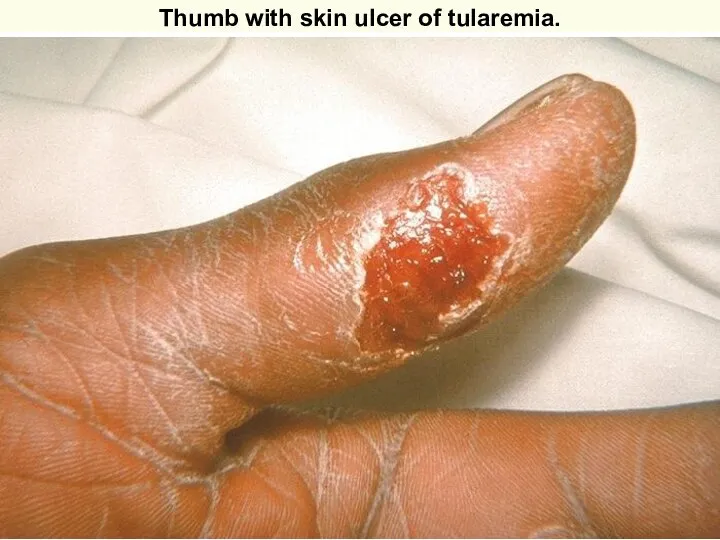

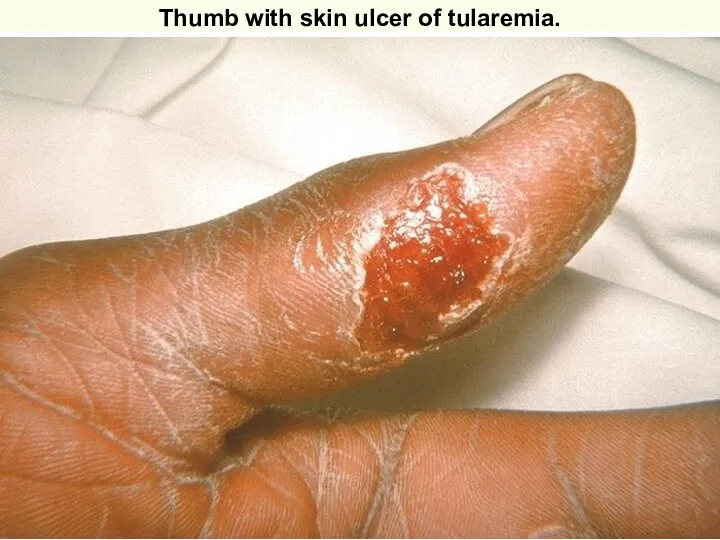

- 46. Thumb with skin ulcer of tularemia.

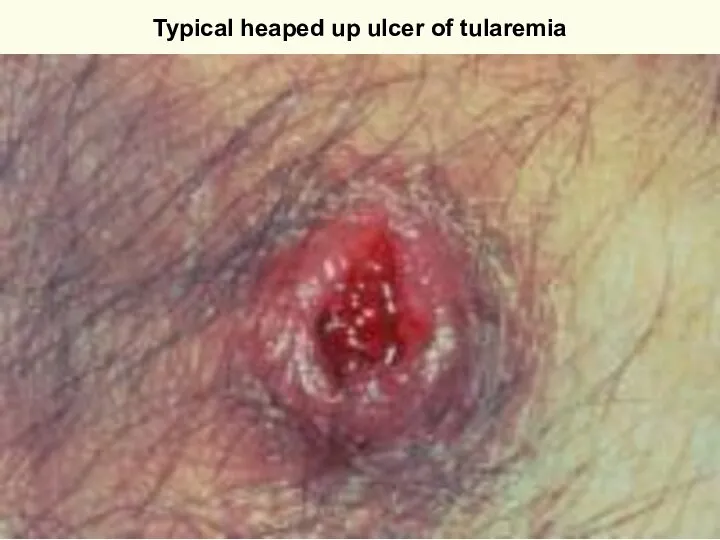

- 47. Typical heaped up ulcer of tularemia

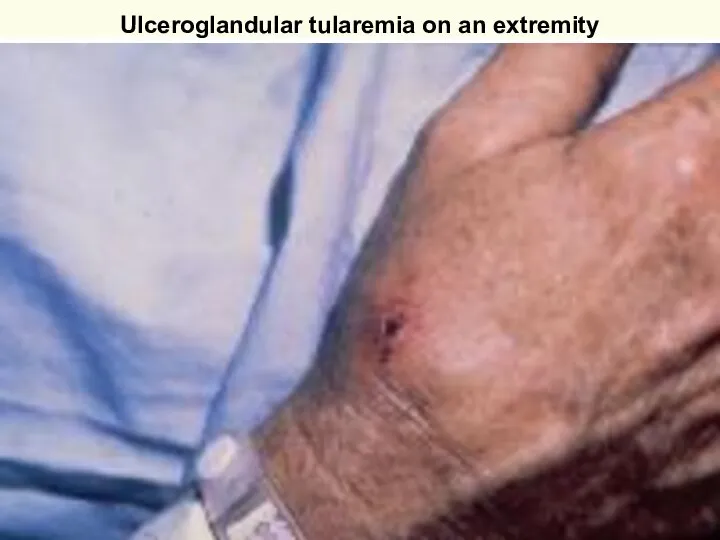

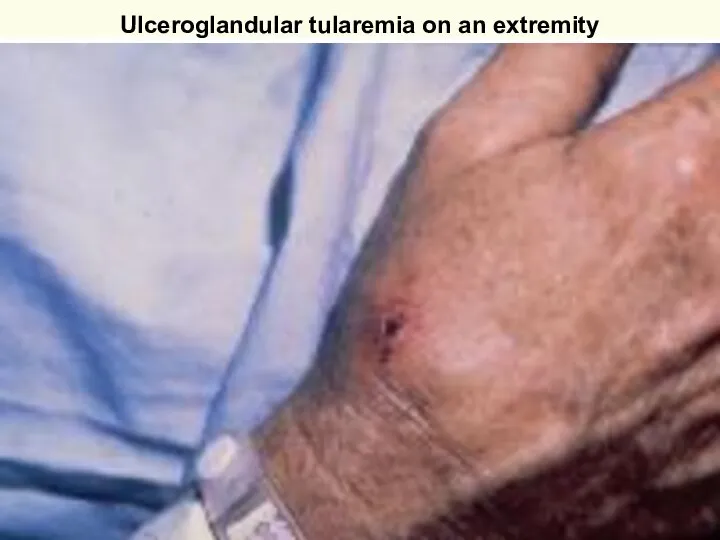

- 48. Ulceroglandular tularemia on an extremity Courtesy of Dr Hon http://www.emedicine.com/derm/topic905.htm

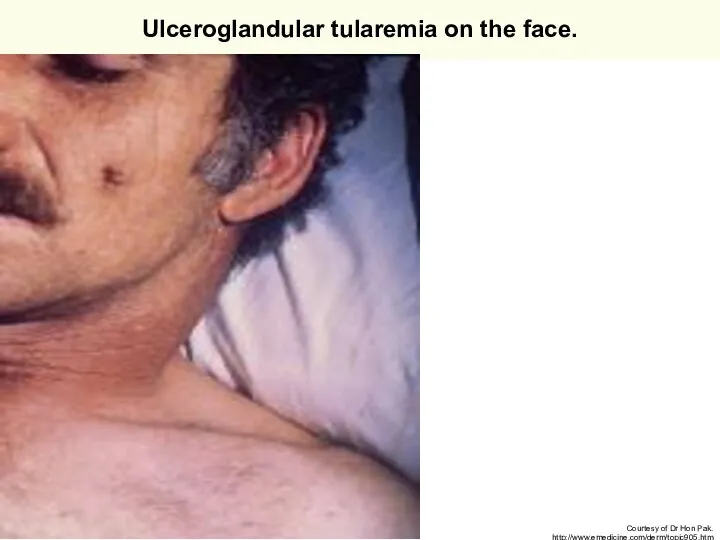

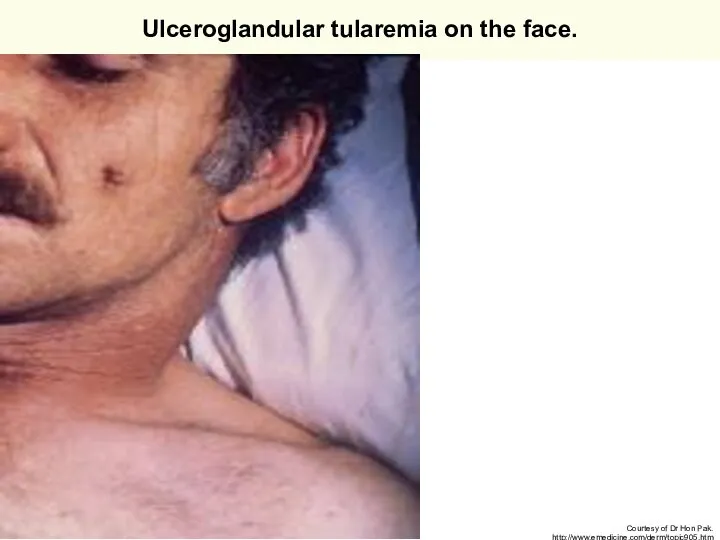

- 49. Ulceroglandular tularemia on the face. Courtesy of Dr Hon Pak. http://www.emedicine.com/derm/topic905.htm

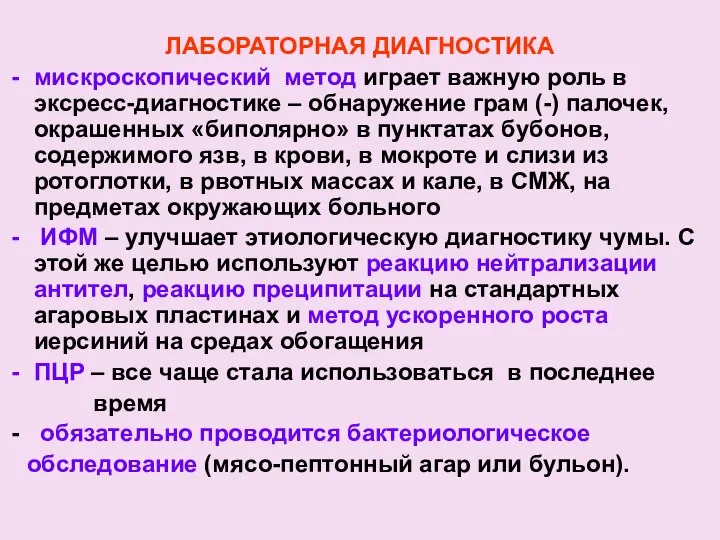

- 50. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА мискроскопический метод играет важную роль в эксресс-диагностике – обнаружение грам (-) палочек, окрашенных «биполярно»

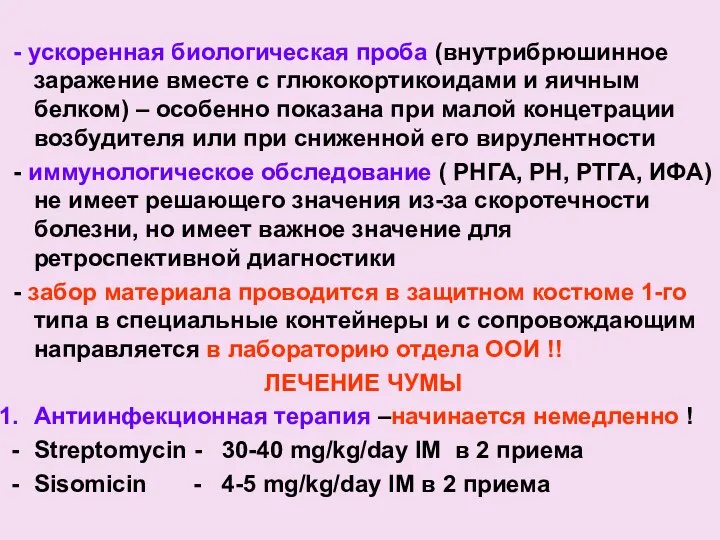

- 51. - ускоренная биологическая проба (внутрибрюшинное заражение вместе с глюкокортикоидами и яичным белком) – особенно показана при

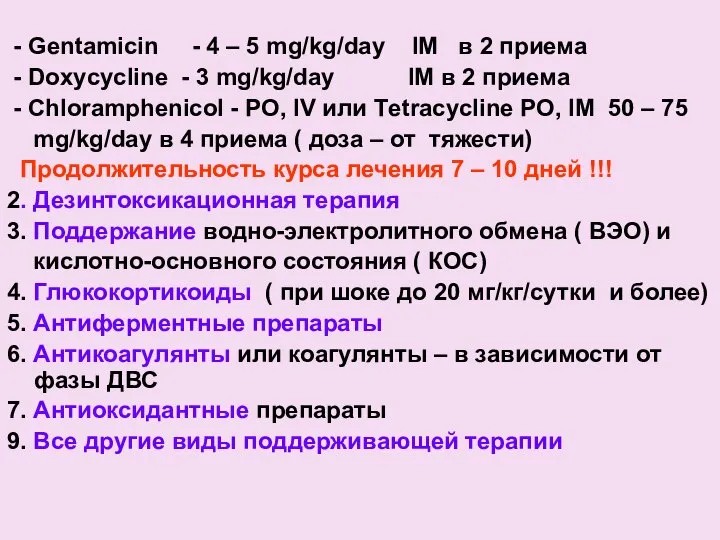

- 52. - Gentamicin - 4 – 5 mg/kg/day IM в 2 приема - Doxycycline - 3 mg/kg/day

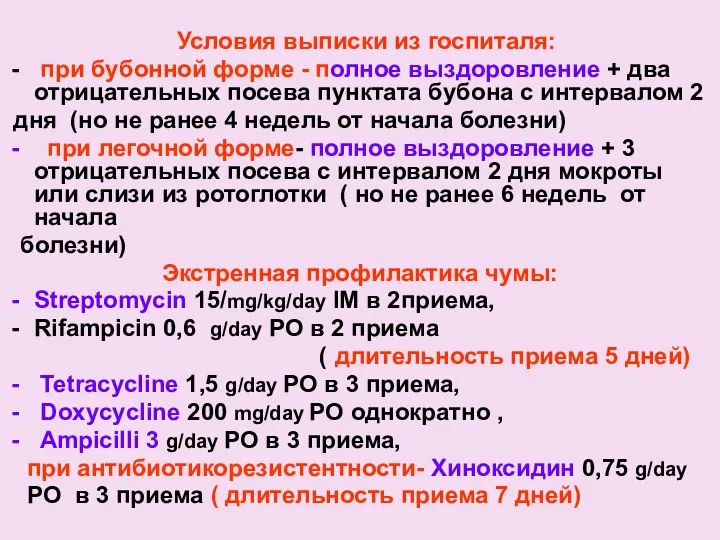

- 53. Условия выписки из госпиталя: при бубонной форме - полное выздоровление + два отрицательных посева пунктата бубона

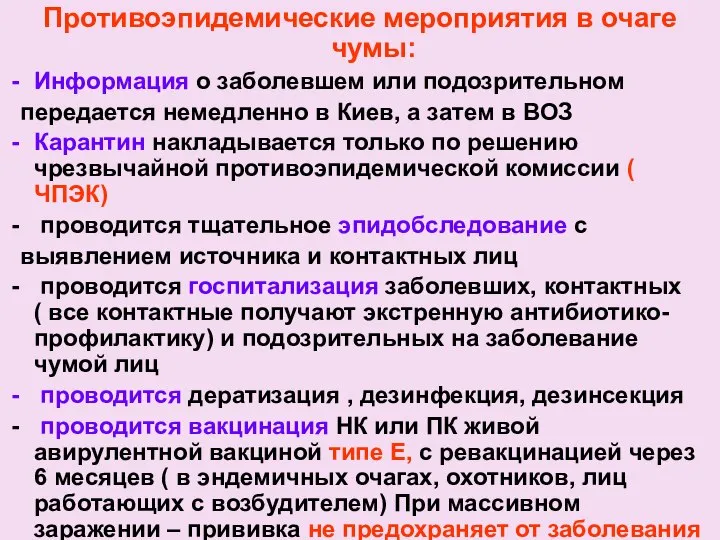

- 54. Противоэпидемические мероприятия в очаге чумы: Информация о заболевшем или подозрительном передается немедленно в Киев, а затем

- 56. TULAREMIA (TULAREMIA ) Acute infectious (contagious) prirodno-ochagovoe disease with a lesion of lymphatic glands, cutaneous coverings,

- 57. ТУЛЯРЕМИЯ ( TULAREMIA ) Острое инфекционное природно-очаговое заболевание с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз,

- 58. Francisella tularensis bacteria stained with methylene blue

- 59. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Туляремия – распространенное природно-очаговое заболевание умеренного климатического пояса Северного полушария. Типы очагов – лесной, степной,

- 60. ПАТОГЕНЕЗ Бактерии проникают через кожу, слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, ЖКТ. При укусе насекомых-часто развивается первичный

- 61. КЛИНИКА Инкубационный период 3- 7 дней ( от 1 до 30 дней). Выделяют следующие формы туляремии:

- 62. Относительная брадикардия, гипотония, гепатосплено-мегалия. ОАК- умеренный лейкоцитоз с нейтрофилией со сменой в дальнейшем на лимфомоноцитоз. СОЭ

- 63. Подмышечный бубон при туляремии

- 64. 2.Язвенно- бубонная чаще при трансмиссивном заражении В месте внедрения появляется пятно, папула, везикула, пустула, неглубокая язва

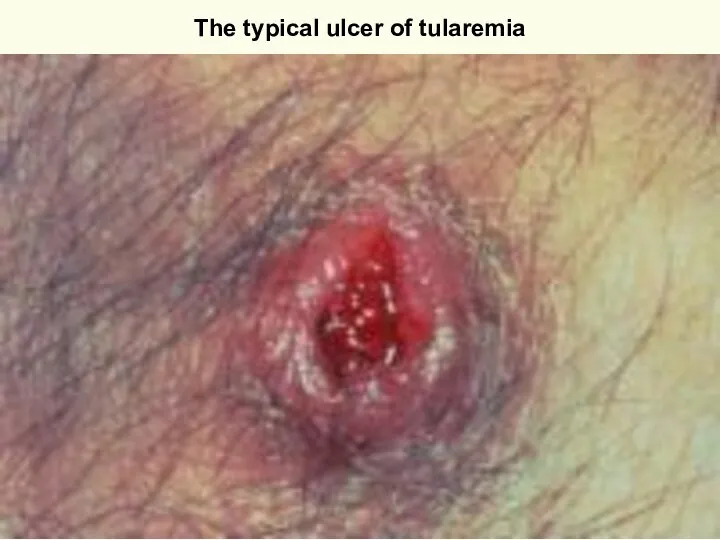

- 65. The typical ulcer of tularemia

- 66. Thumb with skin ulcer of tularemia.

- 67. Ulceroglandular tularemia on an extremity Courtesy of Dr Hon http://www.emedicine.com/derm/topic905.htm

- 68. Ulceroglandular tularemia on the face. Courtesy of Dr Hon Pak. http://www.emedicine.com/derm/topic905.htm

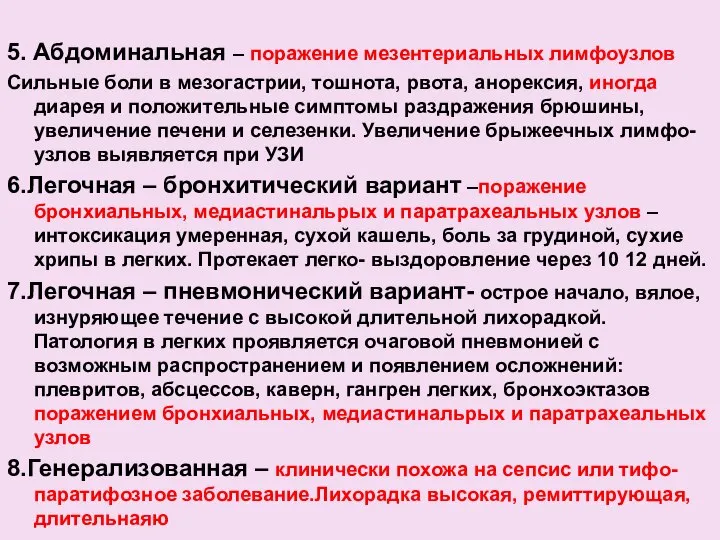

- 69. 5. Абдоминальная – поражение мезентериальных лимфоузлов Сильные боли в мезогастрии, тошнота, рвота, анорексия, иногда диарея и

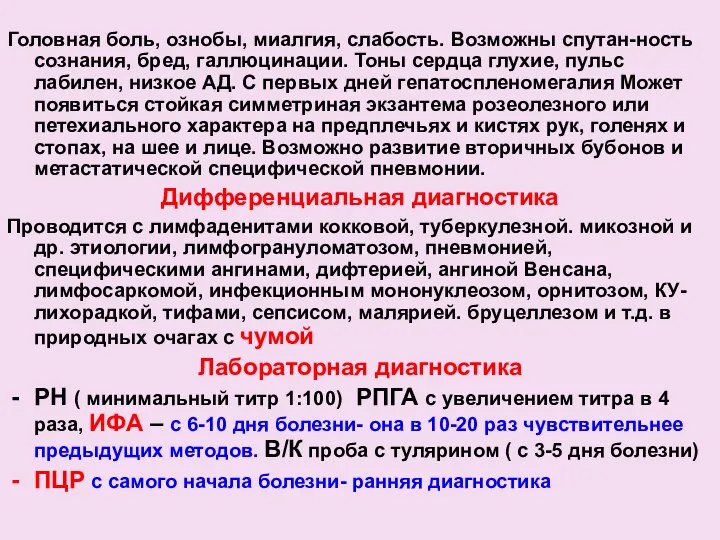

- 70. Головная боль, ознобы, миалгия, слабость. Возможны спутан-ность сознания, бред, галлюцинации. Тоны сердца глухие, пульс лабилен, низкое

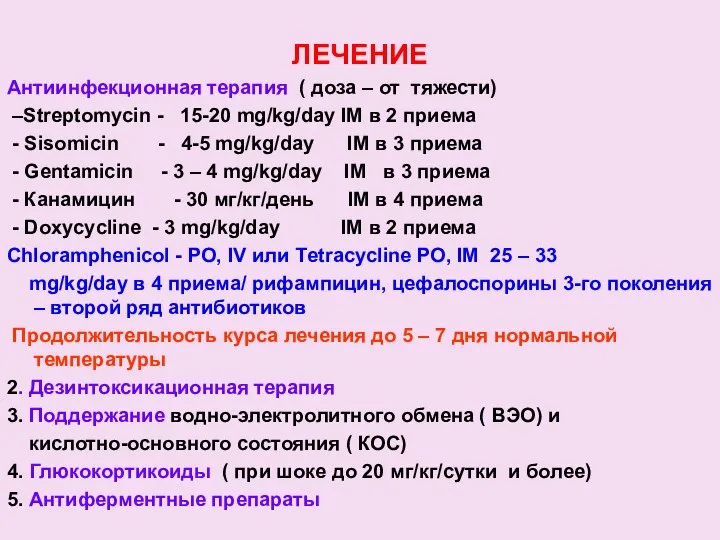

- 71. ЛЕЧЕНИЕ Антиинфекционная терапия ( доза – от тяжести) –Streptomycin - 15-20 mg/kg/day IM в 2 приема

- 73. Скачать презентацию

Малая группа

Малая группа Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей

Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей Опий. Структура и направленность действия его алкалоидов. Классификация препаратов НА по происхождению

Опий. Структура и направленность действия его алкалоидов. Классификация препаратов НА по происхождению Учение об инфекции патогенность и вирулентность микробов

Учение об инфекции патогенность и вирулентность микробов Диагностические критерии и клиническая картина детского аутизма

Диагностические критерии и клиническая картина детского аутизма Босанған әйелдің гигиена және диетасы

Босанған әйелдің гигиена және диетасы Полимирезді тізбекті реакция (ПТР)

Полимирезді тізбекті реакция (ПТР) Противошоковые мероприятия на госпитальном этапе при сочетанной травме

Противошоковые мероприятия на госпитальном этапе при сочетанной травме Врожденные пороки сердца. Недостаточность кровообращения

Врожденные пороки сердца. Недостаточность кровообращения Виды имплантатов

Виды имплантатов Физиологическое и психологическое развитие подростков

Физиологическое и психологическое развитие подростков Первая доврачебная помощь при внезапных заболеваниях

Первая доврачебная помощь при внезапных заболеваниях Лучевая диагностика травматических повреждений

Лучевая диагностика травматических повреждений Иммунологические методы исследования в ветеринарии

Иммунологические методы исследования в ветеринарии Қан кетудің диагностикасы және дәрігерге дейінгі көмек

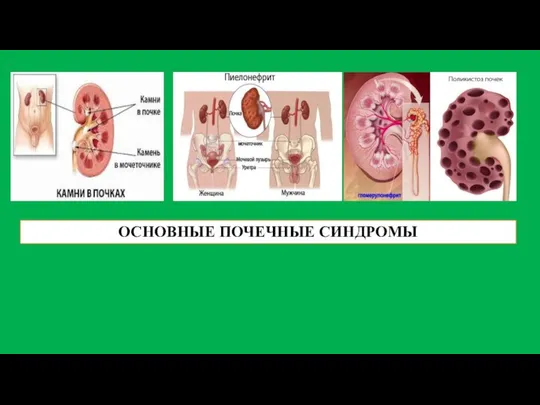

Қан кетудің диагностикасы және дәрігерге дейінгі көмек Основные почечные синдромы

Основные почечные синдромы Увага

Увага Молекулярная онкология

Молекулярная онкология janssaya

janssaya Эмбриогенез нервной системы. Основные этапы

Эмбриогенез нервной системы. Основные этапы Твоё здоровье в твоих руках

Твоё здоровье в твоих руках Опорно-двигательный аппарат. Первая помощь при травмах

Опорно-двигательный аппарат. Первая помощь при травмах Гигиена кожи

Гигиена кожи Изучение причин возникновения и профилактика пищевых отравлений и инфекционных заболеваний

Изучение причин возникновения и профилактика пищевых отравлений и инфекционных заболеваний Эндокринные заболевания у детей

Эндокринные заболевания у детей Глаукома

Глаукома Патоморфологическая характеристика пищевода Барретта

Патоморфологическая характеристика пищевода Барретта Гигиена рук в клинической практике

Гигиена рук в клинической практике