Содержание

- 3. Сколиоз – это крест ортопедии … проф. Турнер Г.И.

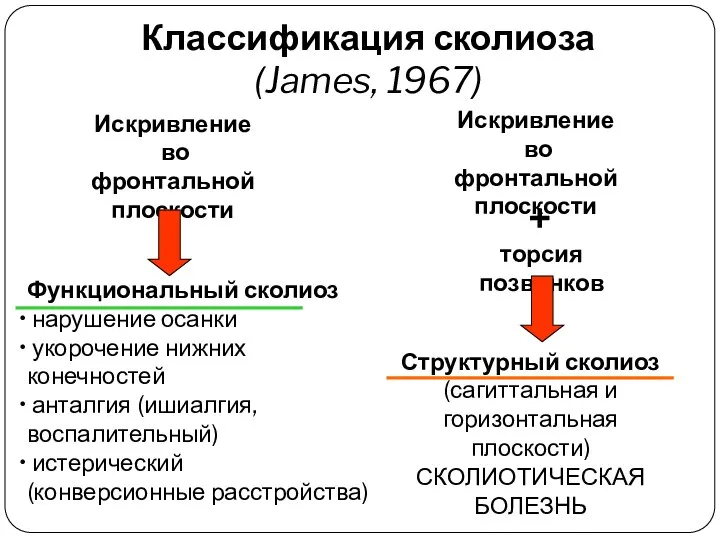

- 4. Искривление во фронтальной плоскости Искривление во фронтальной плоскости Функциональный сколиоз нарушение осанки укорочение нижних конечностей анталгия

- 5. Структурный сколиоз (от греч. «кривой») – это сложная многоосевая / многоплоскостная деформация позвоночника, которая влечет за

- 6. «На протяжении многих десятков лет многие сотни ученых самых различных специальностей работают над этиологией — причиной

- 7. Гиппократ говорил о ведущей роли нарушения мышечного равновесия. Н.Ф. Гагман (1896) в качестве одной из основных

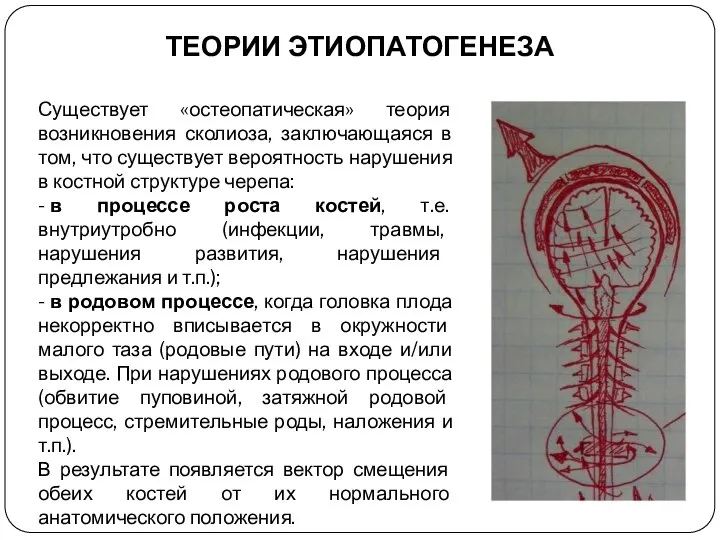

- 8. ТЕОРИИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА Существует «остеопатическая» теория возникновения сколиоза, заключающаяся в том, что существует вероятность нарушения в костной

- 9. ЭТИОПАТОГЕНЕЗ Сколиоз возникает при наличии трех факторов: первичный патологический фактор — наследственный (нарушения на уровне генного

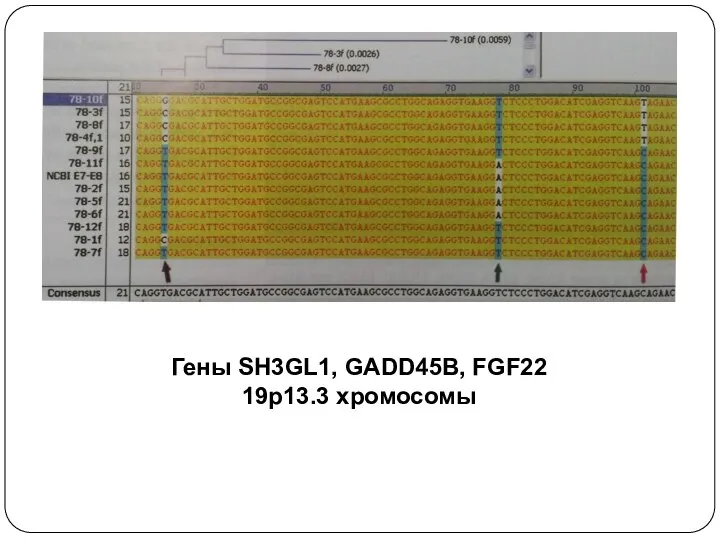

- 10. Гены SH3GL1, GADD45B, FGF22 19p13.3 хромосомы

- 11. Знаменитости со сколиозом "В швейцарском городке Айнзидельн 10 ноября 1493 года в скромном домике близ Моста

- 12. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ По данным разных авторов (в исследованиях проведенных в разные годы) распространенность сколиоза колеблется в больших

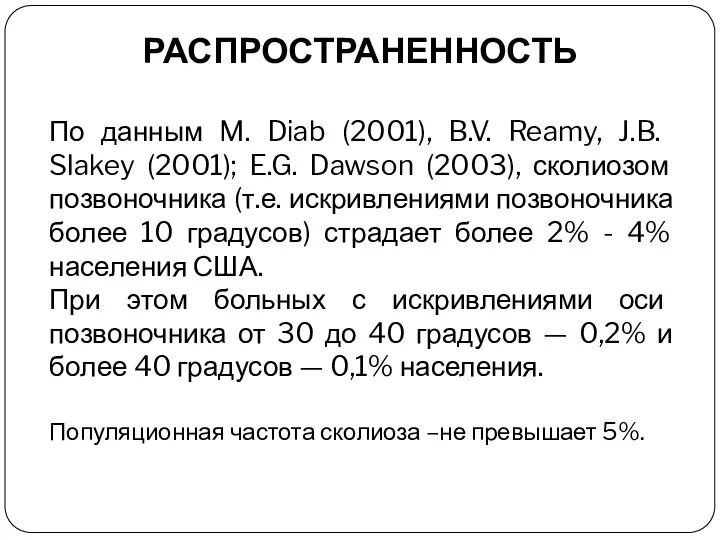

- 13. По данным M. Diab (2001), B.V. Reamy, J.B. Slakey (2001); E.G. Dawson (2003), сколиозом позвоночника (т.е.

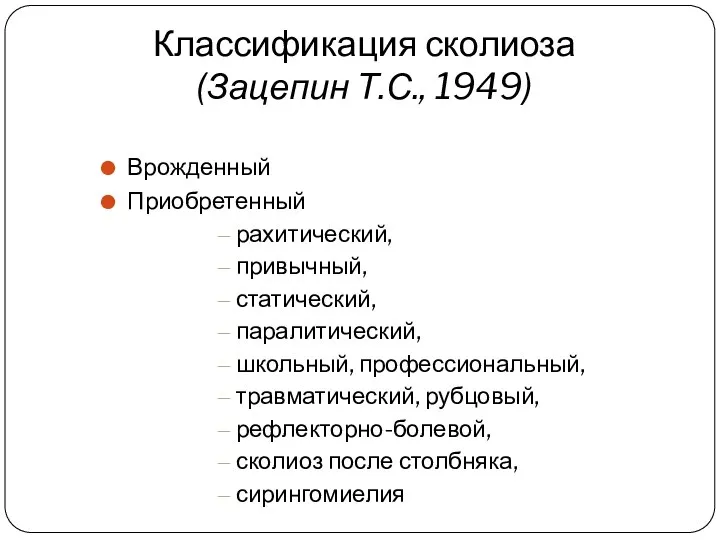

- 14. Врожденный Приобретенный рахитический, привычный, статический, паралитический, школьный, профессиональный, травматический, рубцовый, рефлекторно-болевой, сколиоз после столбняка, сирингомиелия Классификация

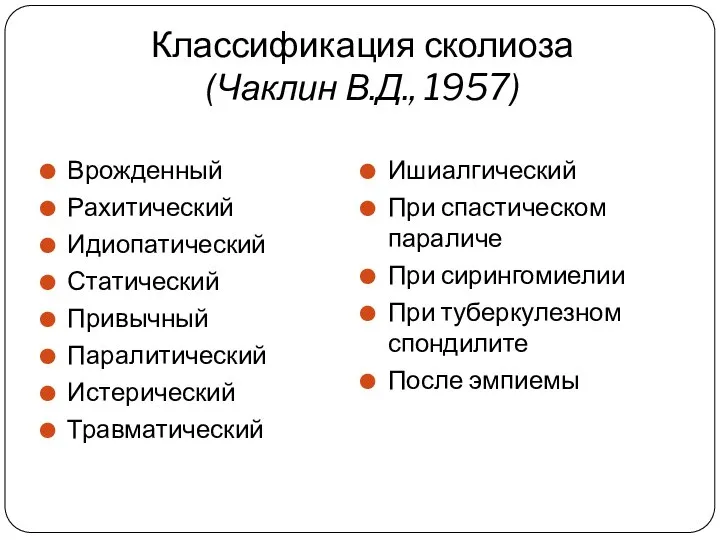

- 15. Врожденный Рахитический Идиопатический Статический Привычный Паралитический Истерический Травматический Ишиалгический При спастическом параличе При сирингомиелии При туберкулезном

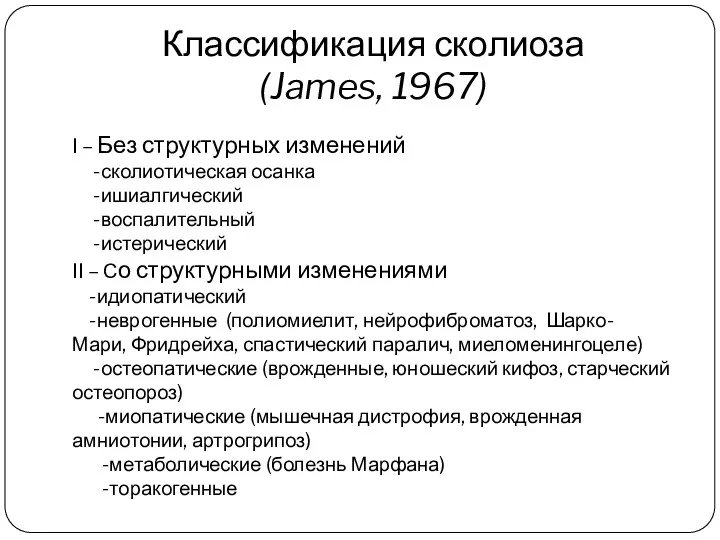

- 16. Классификация сколиоза (James, 1967) I – Без структурных изменений -сколиотическая осанка -ишиалгический -воспалительный -истерический II –

- 17. Классификация сколиоза (Moe, 1978) То же, что James, 1967 + опухоли спинного мозга, с-м Элерса-Данлоса, системные

- 18. СТРУКТУРНЫЕ СКОЛИОЗЫ I. Идиопатический (диспластический) II. Врожденные III. Нейрофиброматоз IV. Нейромышечные (полиомиелит, Шарко-Мари, Фридрейха, спастический паралич,

- 19. Классификация типов сколиоза (Schultess ,1907; Плотникова , 1971) Шейно-грудной (или верхнегрудной) Грудной Грудопоясничный (или нижнегрудной) Поясничный

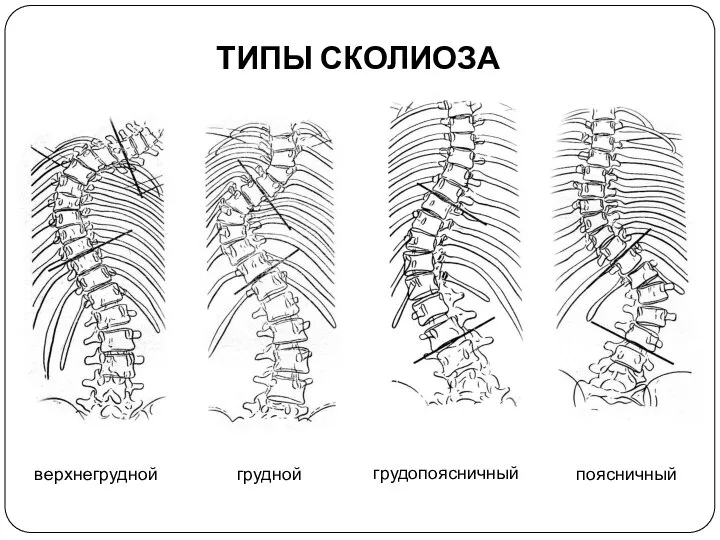

- 20. ТИПЫ СКОЛИОЗА верхнегрудной грудной грудопоясничный поясничный

- 21. шейный кифосколиоз

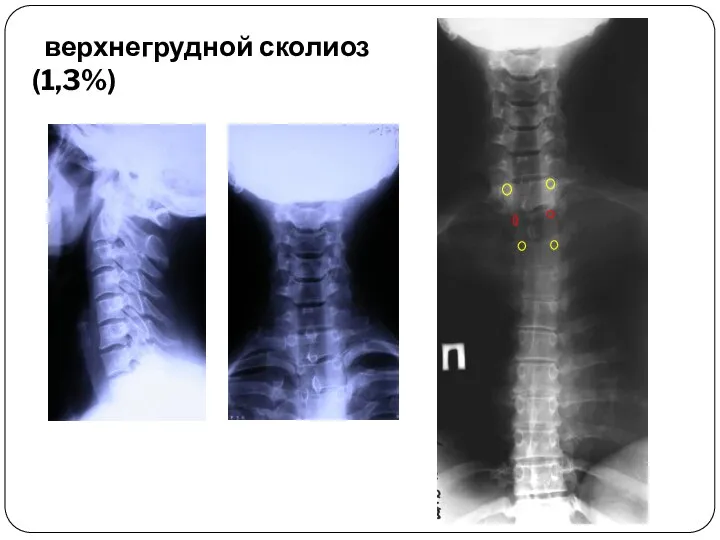

- 22. верхнегрудной сколиоз (1,3%)

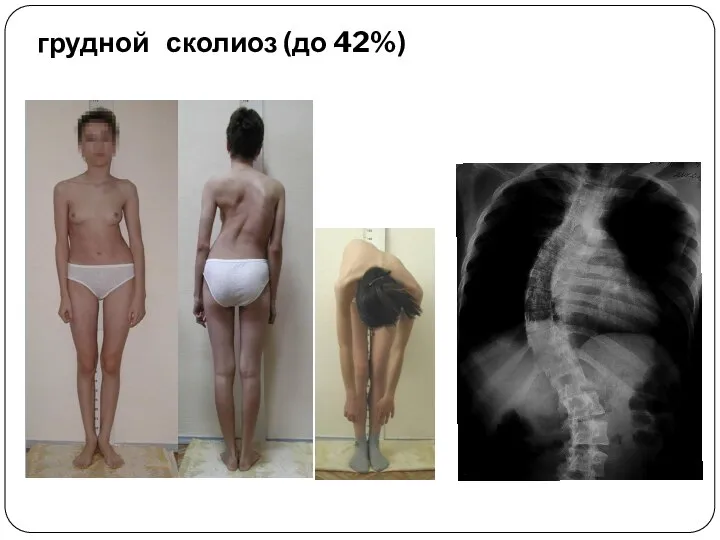

- 23. грудной сколиоз (до 42%)

- 24. поясничный сколиоз (до 24%)

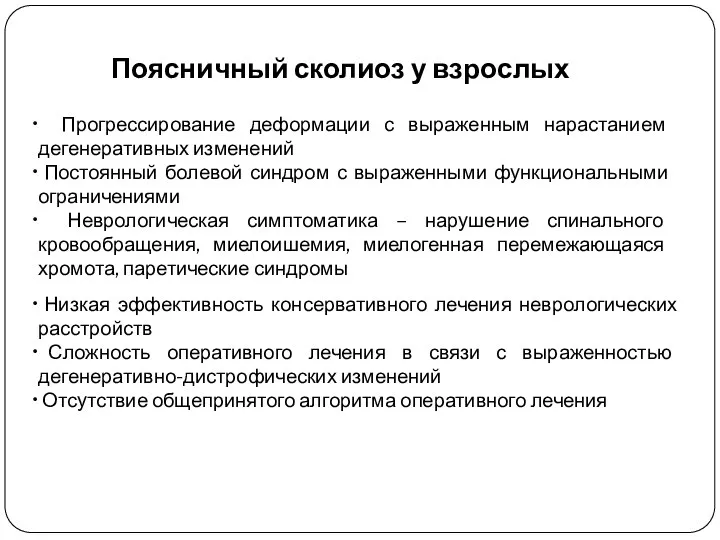

- 25. Поясничный сколиоз у взрослых Прогрессирование деформации с выраженным нарастанием дегенеративных изменений Постоянный болевой синдром с выраженными

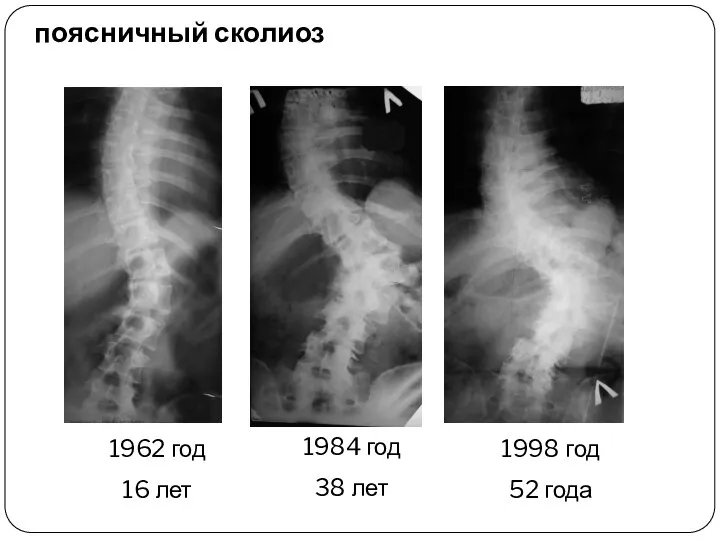

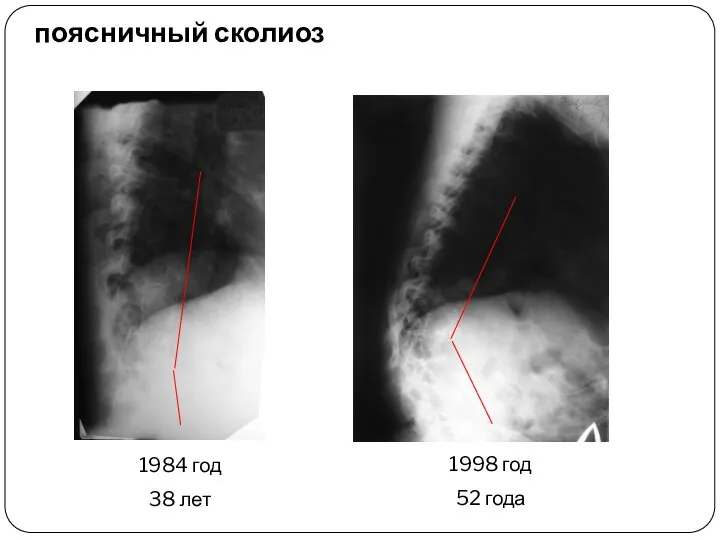

- 26. поясничный сколиоз 1962 год 16 лет 1984 год 38 лет 1998 год 52 года

- 27. 1984 год 38 лет 1998 год 52 года поясничный сколиоз

- 28. ДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ (ИДИОПАТИЧЕСКИЕ) СКОЛИОЗЫ

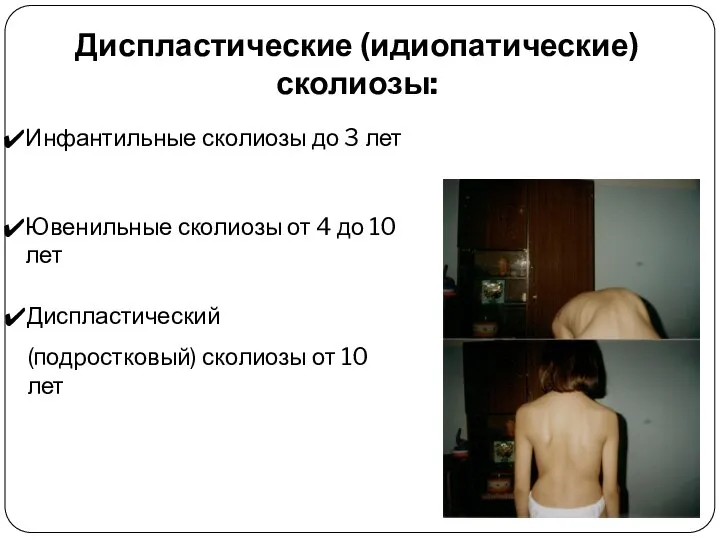

- 29. Инфантильные сколиозы до 3 лет Ювенильные сколиозы от 4 до 10 лет Диспластический (подростковый) сколиозы от

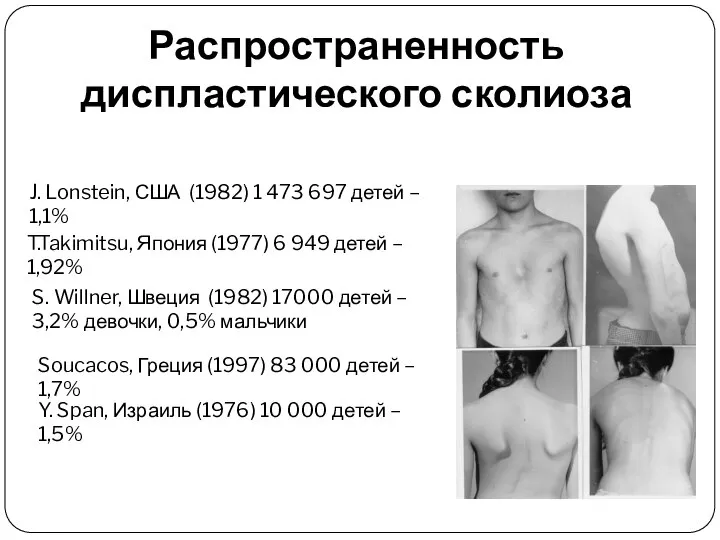

- 30. Распространенность диспластического сколиоза J. Lonstein, США (1982) 1 473 697 детей – 1,1% T.Takimitsu, Япония (1977)

- 31. Пациентки П.,16 лет Диагноз: Диспластический правосторонний грудной сколиоз IV степени Заболевание генетически детерминировано. Девочки страдают чаще

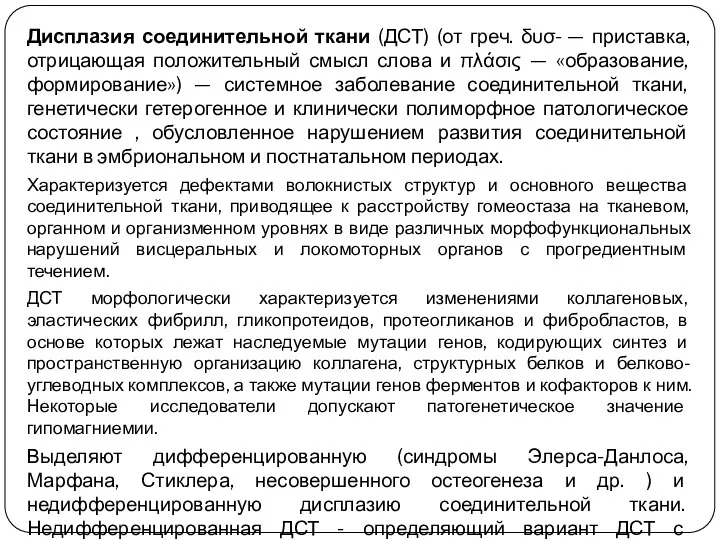

- 32. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) (от греч. δυσ- — приставка, отрицающая положительный смысл слова и πλάσις —

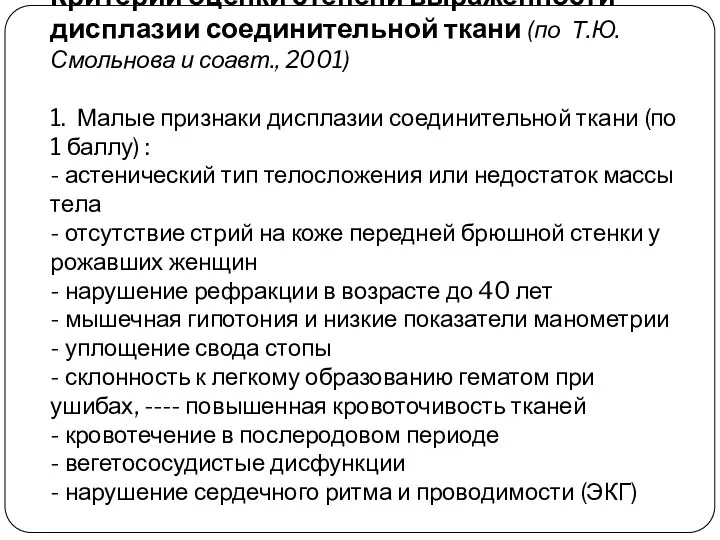

- 33. Критерии оценки степени выраженности дисплазии соединительной ткани (по Т.Ю. Смольнова и соавт., 2001) 1. Малые признаки

- 34. Критерии оценки степени выраженности дисплазии соединительной ткани (по Т.Ю. Смольнова и соавт., 2001) 2. Большие признаки

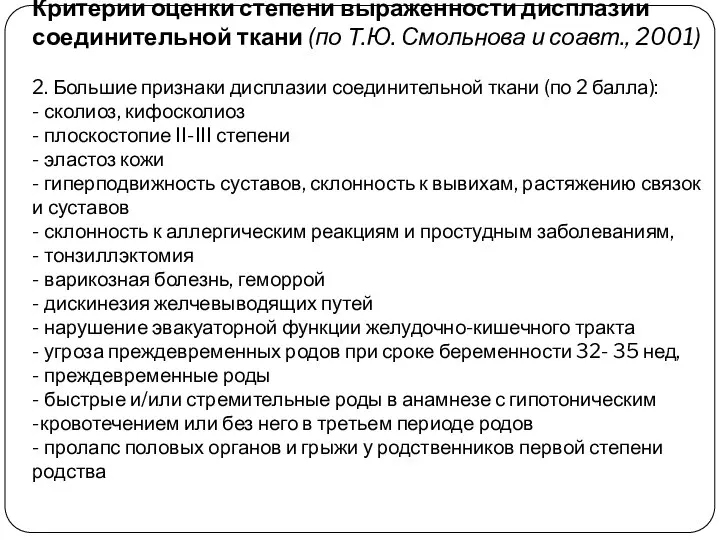

- 35. Критерии оценки степени выраженности дисплазии соединительной ткани (по Т.Ю. Смольнова и соавт., 2001) 3. Тяжелые проявления

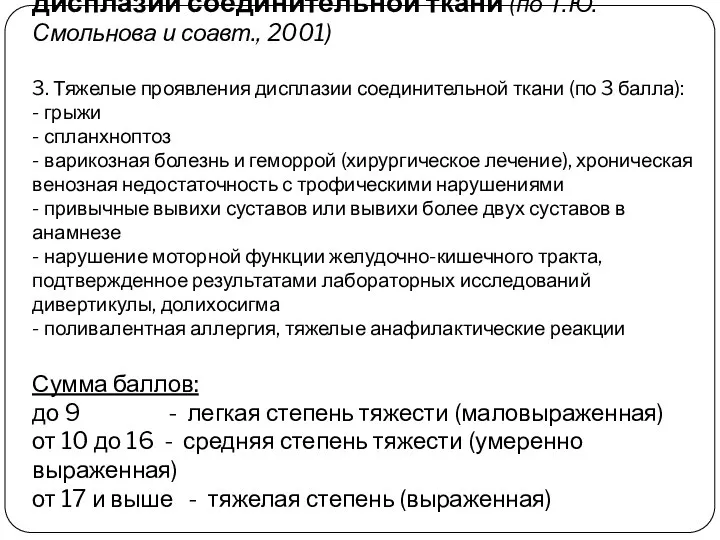

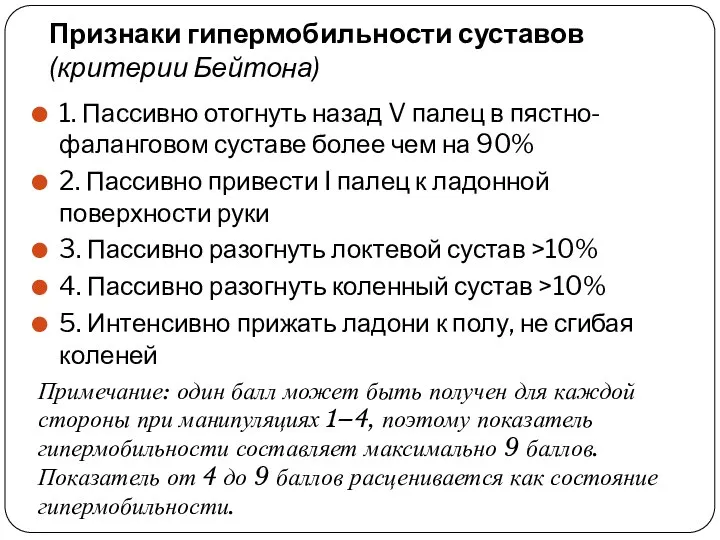

- 36. Признаки гипермобильности суставов (критерии Бейтона) 1. Пассивно отогнуть назад V палец в пястно-фаланговом суставе более чем

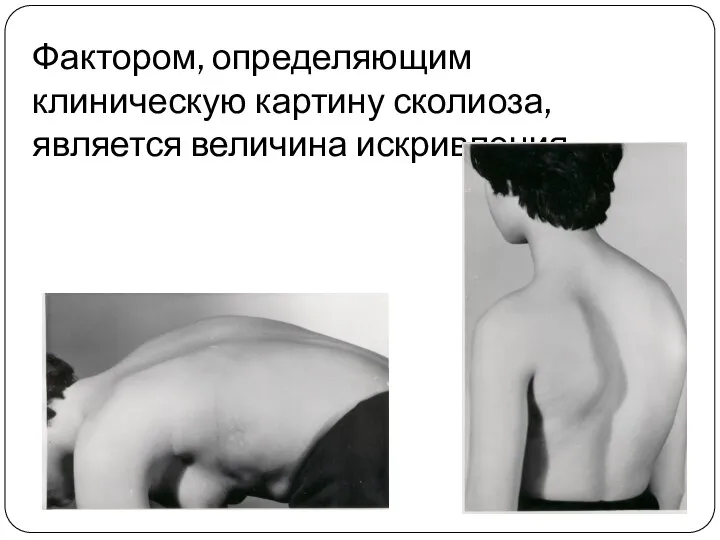

- 37. Фактором, определяющим клиническую картину сколиоза, является величина искривления.

- 38. Клинический осмотр

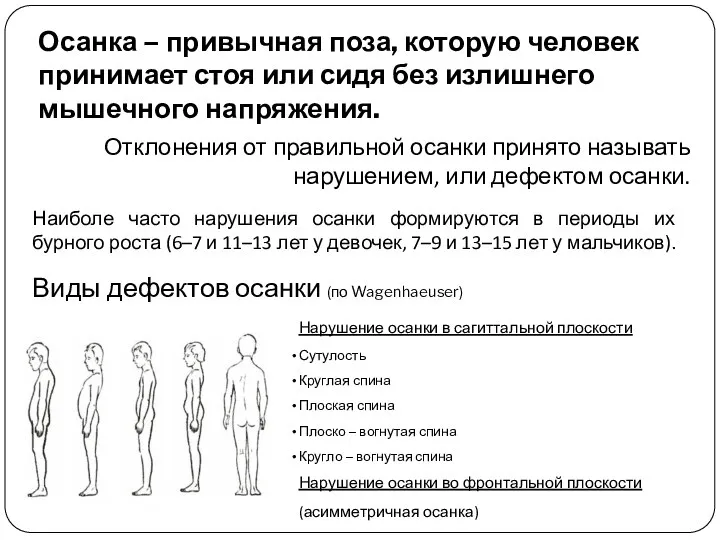

- 39. Осанка – привычная поза, которую человек принимает стоя или сидя без излишнего мышечного напряжения. Отклонения от

- 40. Признаки правильной осанки - прямое положение головы и одинаковые углы, образованные боковой поверхностью шеи и надплечьем;

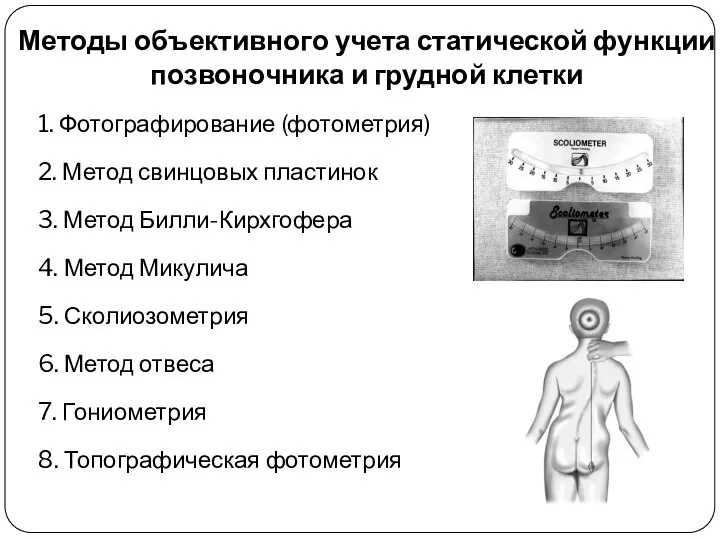

- 41. 1. Фотографирование (фотометрия) 2. Метод свинцовых пластинок 3. Метод Билли-Кирхгофера 4. Метод Микулича 5. Сколиозометрия 6.

- 42. Топографическая фотометрия

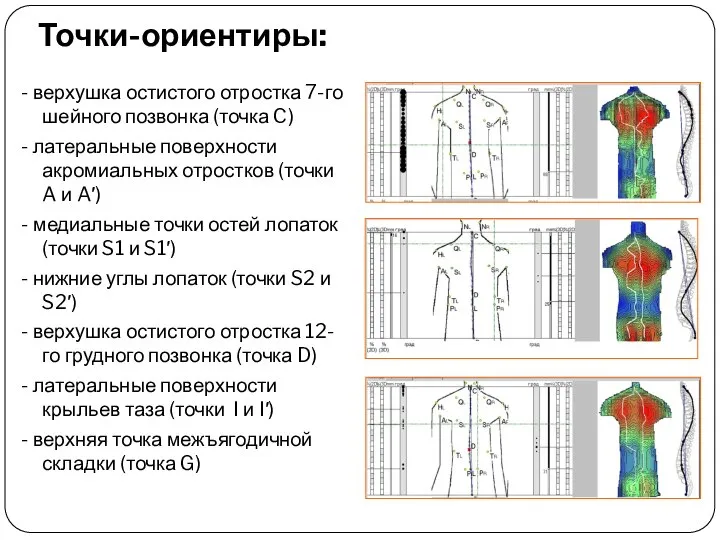

- 43. Точки-ориентиры: - верхушка остистого отростка 7-го шейного позвонка (точка C) - латеральные поверхности акромиальных отростков (точки

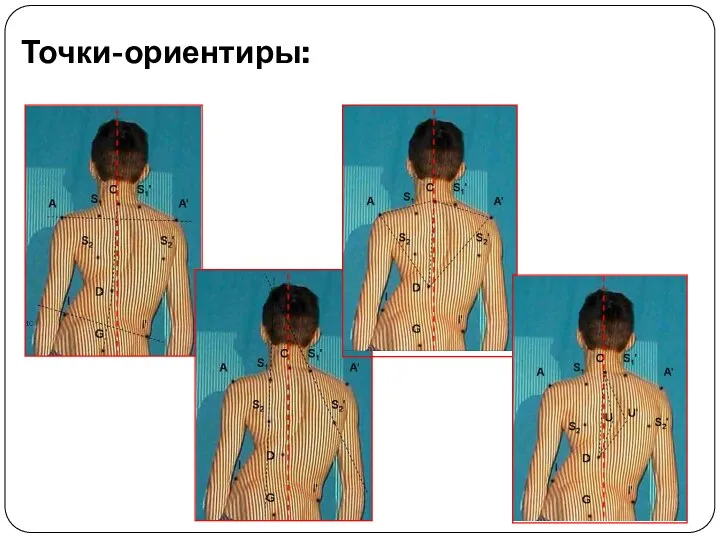

- 44. Точки-ориентиры:

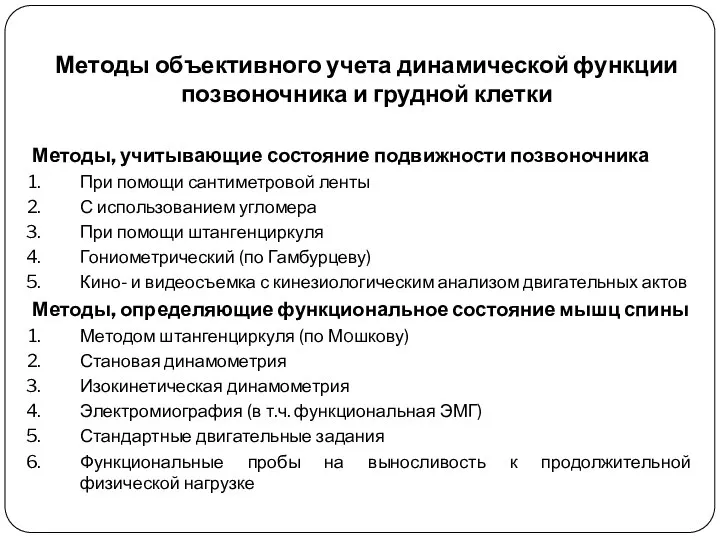

- 45. Методы объективного учета динамической функции позвоночника и грудной клетки Методы, учитывающие состояние подвижности позвоночника При помощи

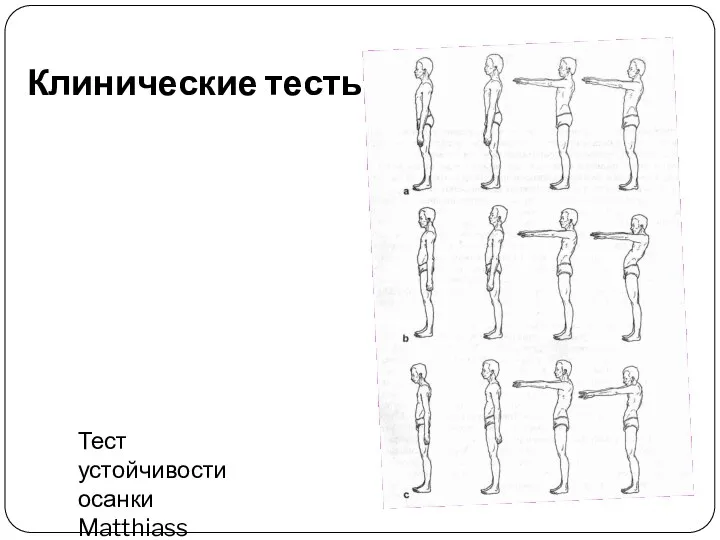

- 46. Клинические тесты Тест устойчивости осанки Matthiass

- 47. Тест Адамса (скрининг-тест на выявление сколиоза) При наклоне туловища вперед в области спины выявляется реберный горб

- 48. Модифицированный тест ССД (сила-статика-динамика) I. Оценка мышечной силы 5 баллов - движение выполняется в полном объеме

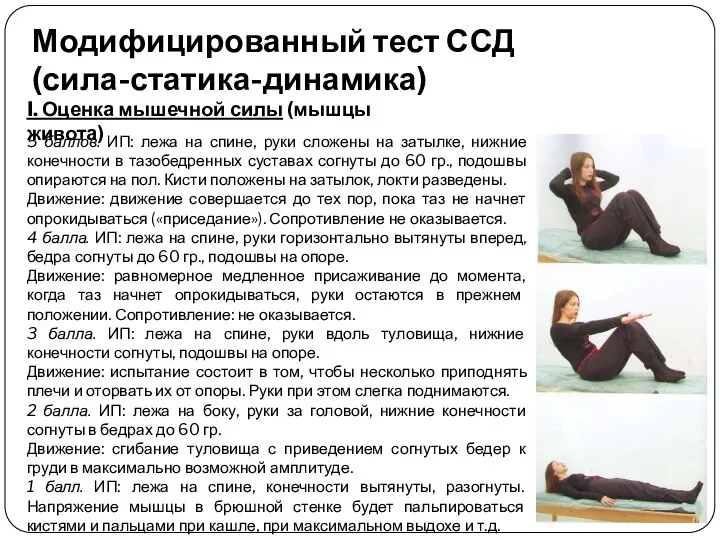

- 49. Модифицированный тест ССД (сила-статика-динамика) I. Оценка мышечной силы (мышцы живота) 5 баллов. ИП: лежа на спине,

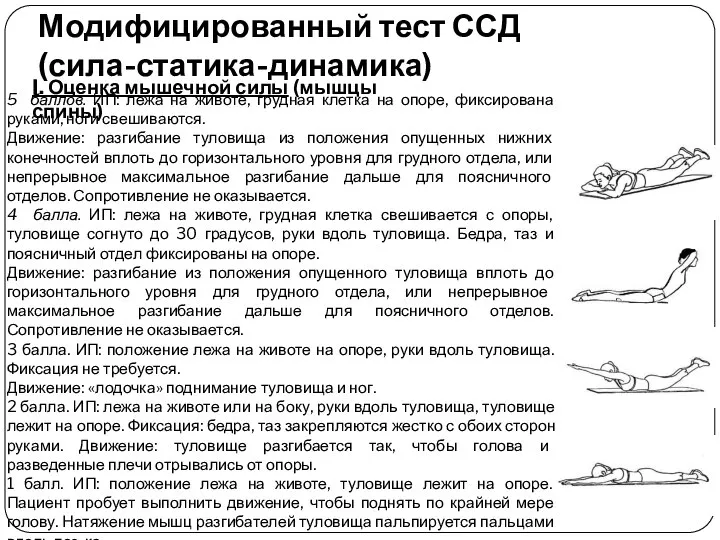

- 50. Модифицированный тест ССД (сила-статика-динамика) I. Оценка мышечной силы (мышцы спины) 5 баллов. ИП: лежа на животе,

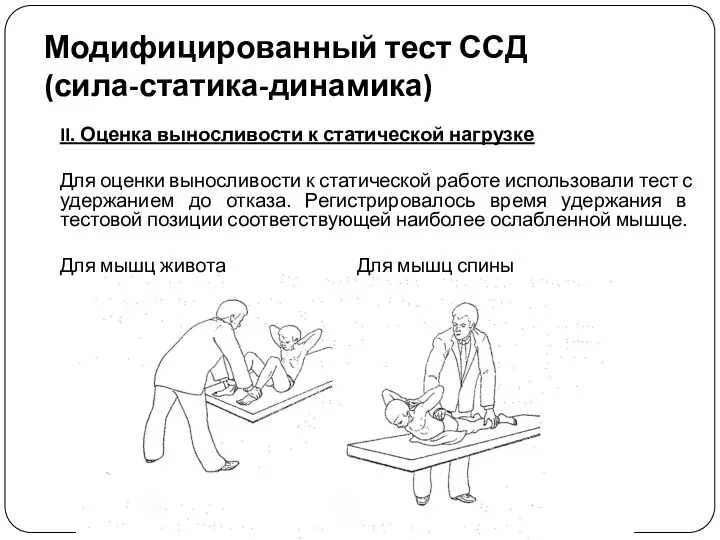

- 51. II. Оценка выносливости к статической нагрузке Для оценки выносливости к статической работе использовали тест с удержанием

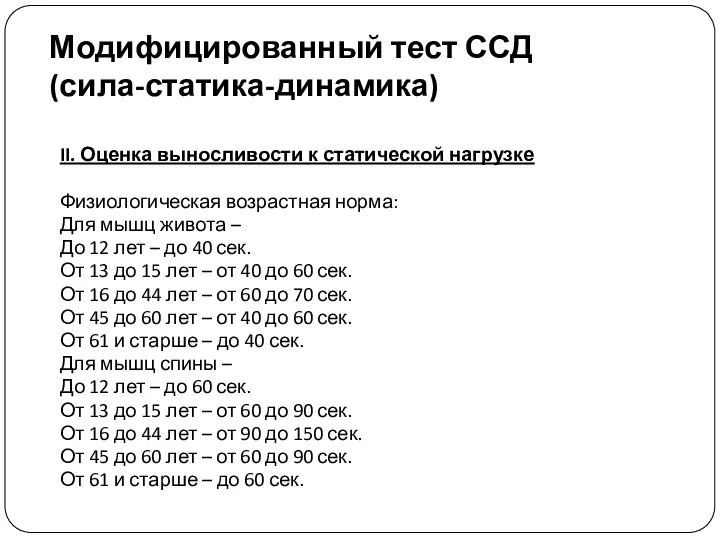

- 52. II. Оценка выносливости к статической нагрузке Физиологическая возрастная норма: Для мышц живота – До 12 лет

- 53. III. Оценка выносливости к динамической нагрузке Для оценки выносливости к динамической работе пациенту предлагалось выполнять тестовое

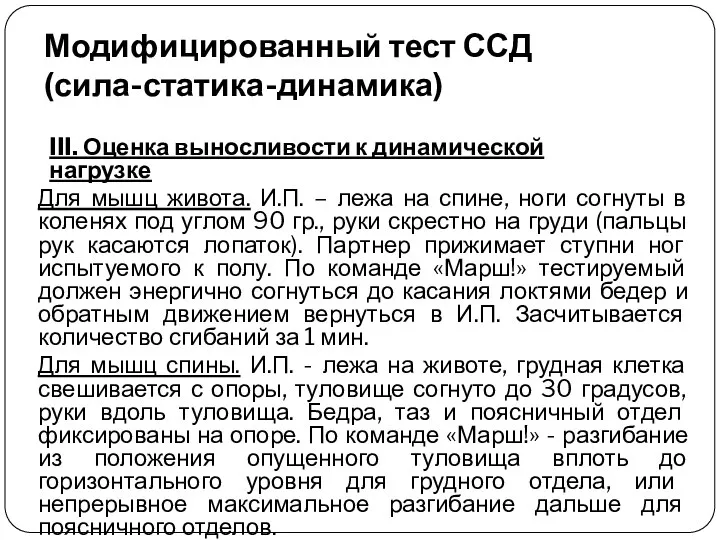

- 54. Для мышц живота. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 гр.,

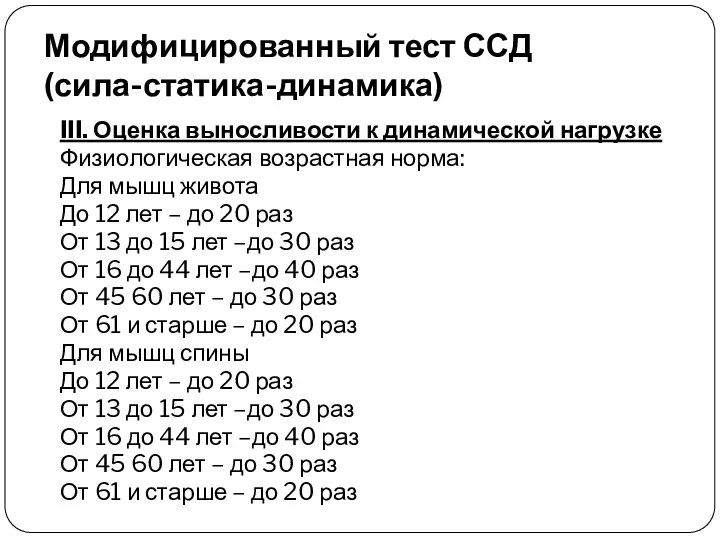

- 55. Модифицированный тест ССД (сила-статика-динамика) III. Оценка выносливости к динамической нагрузке Физиологическая возрастная норма: Для мышц живота

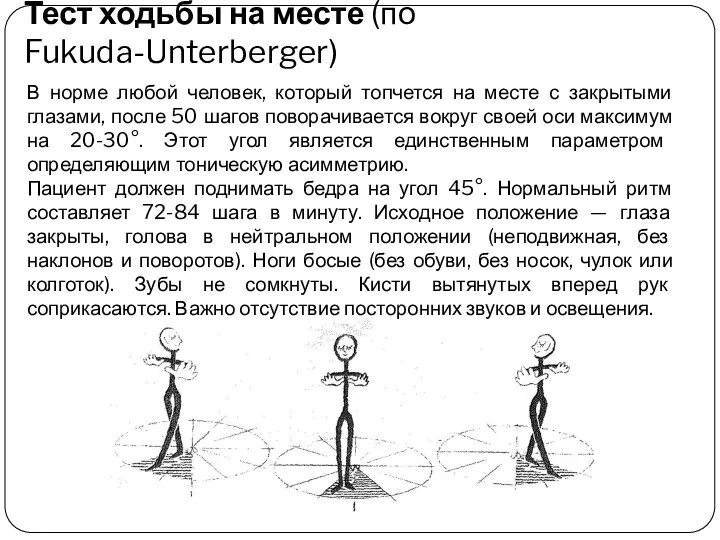

- 56. Тест ходьбы на месте (по Fukuda-Unterberger) В норме любой человек, который топчется на месте с закрытыми

- 57. Тест Фукуды — Унтербергера целесообразно дополнить повторными тестами с поворотами головы направо и налево. Под влиянием

- 58. 60° 153 27 ° Рентгенография (проекции лежа и стоя)

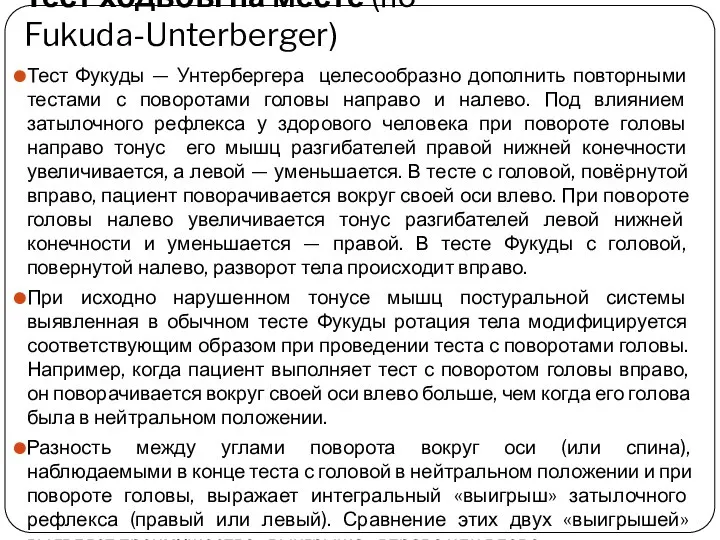

- 59. Нейтральный позвонок Вершинный позвонок Нейтральный позвонок основная дуга противо дуга противо дуга

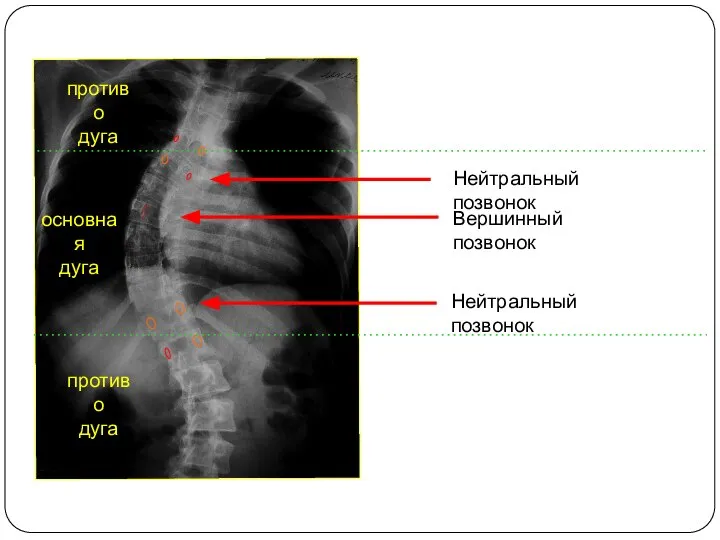

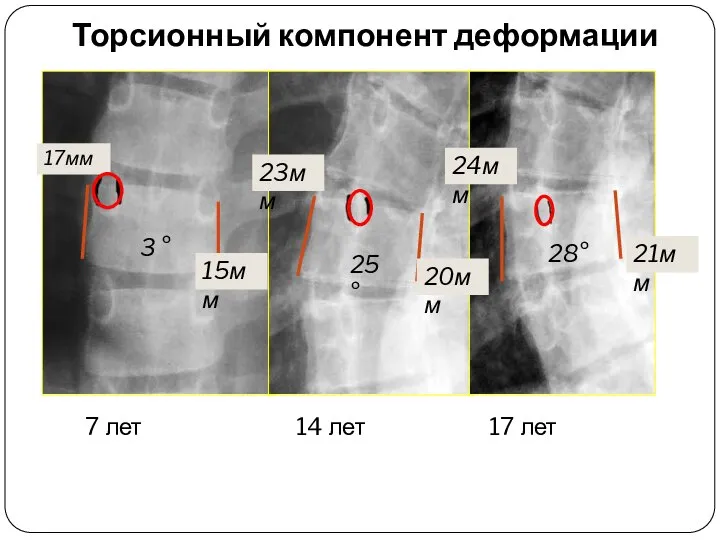

- 60. Торсионный компонент деформации

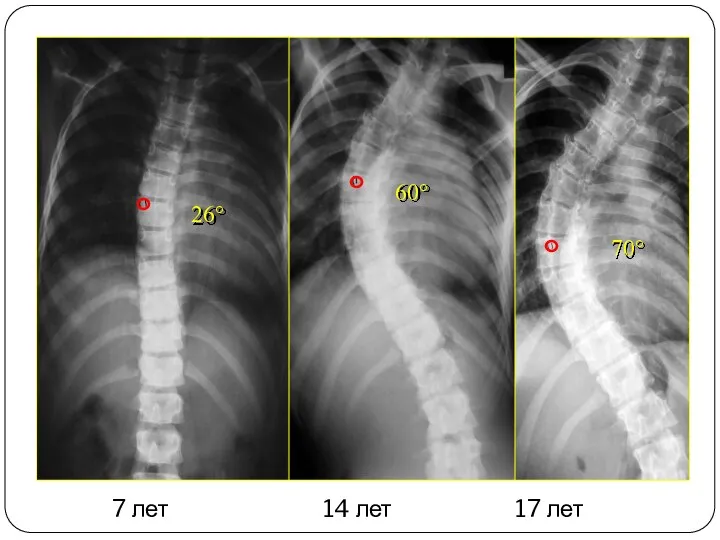

- 61. 3 ° 25 ° 28° 17мм 23мм 24мм 15мм 20мм 21мм 7 лет 14 лет 17

- 62. 26° 60° 70° 7 лет 14 лет 17 лет

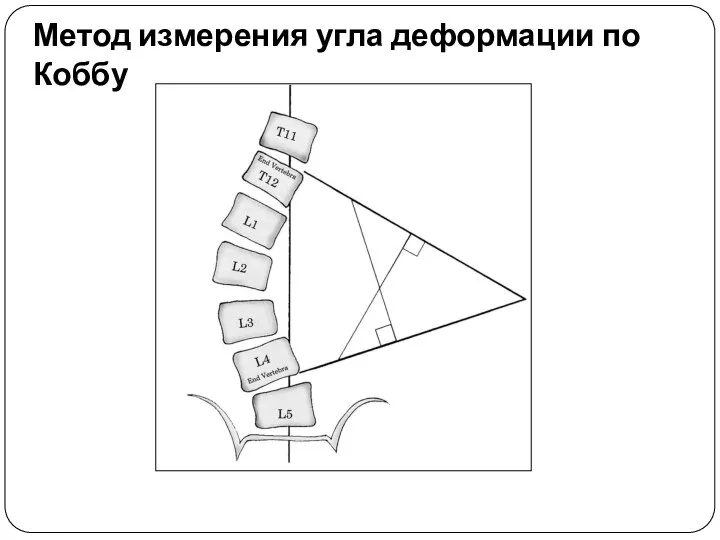

- 63. Метод измерения угла деформации по Коббу

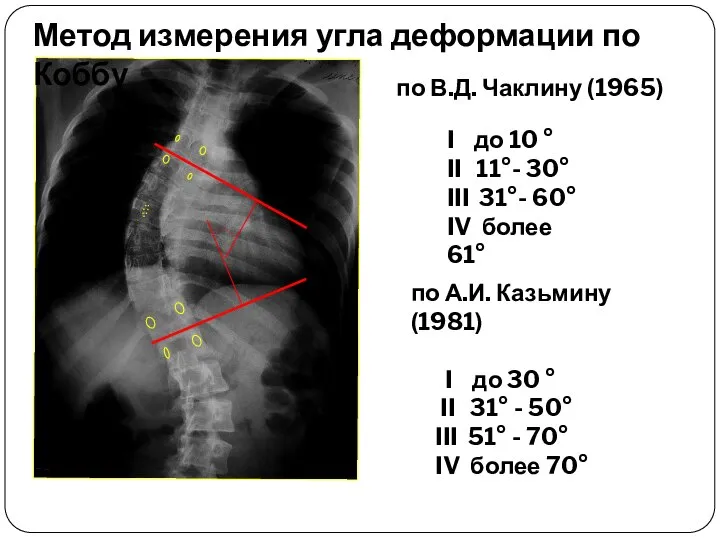

- 64. Метод измерения угла деформации по Коббу I до 10 ° II 11°- 30° III 31°- 60°

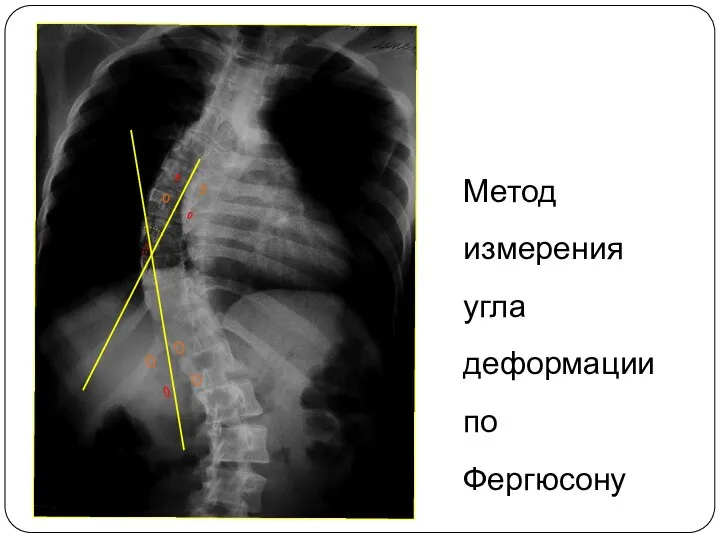

- 65. Метод измерения угла деформации по Фергюсону

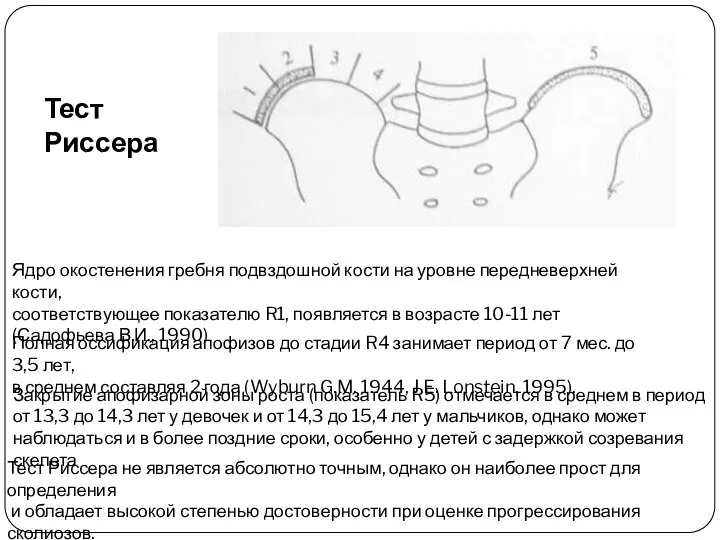

- 66. Ядро окостенения гребня подвздошной кости на уровне передневерхней кости, соответствующее показателю R1, появляется в возрасте 10-11

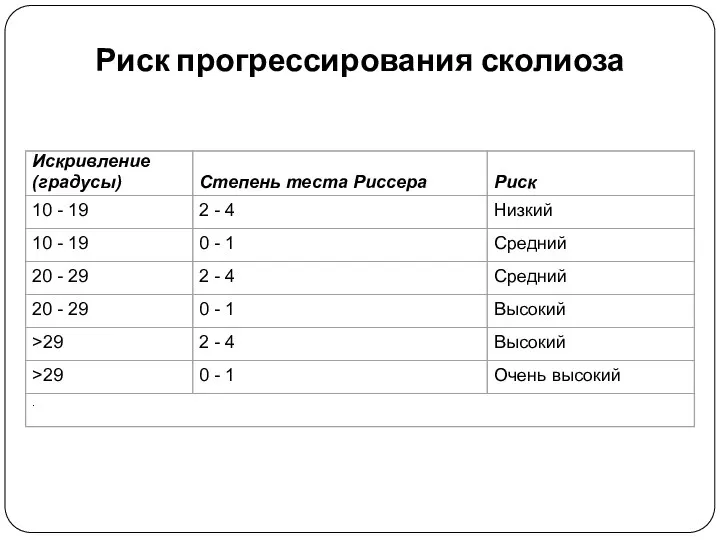

- 67. Риск прогрессирования сколиоза

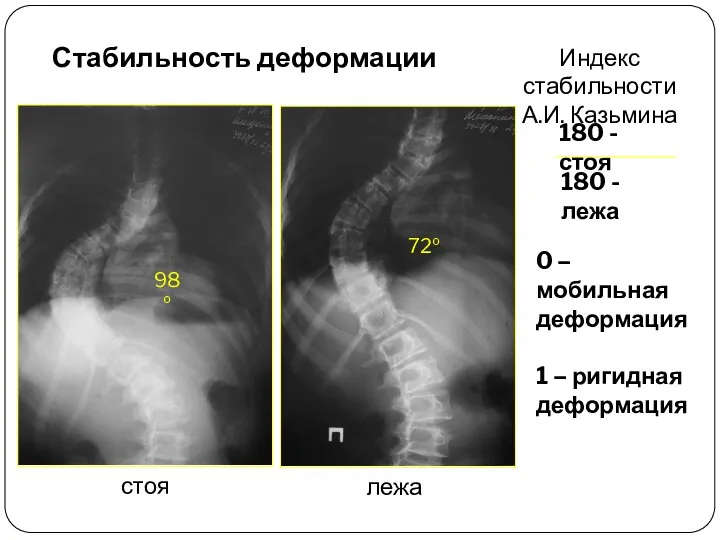

- 68. Стабильность деформации 98º 72º стоя лежа 180 - стоя 180 - лежа Индекс стабильности А.И. Казьмина

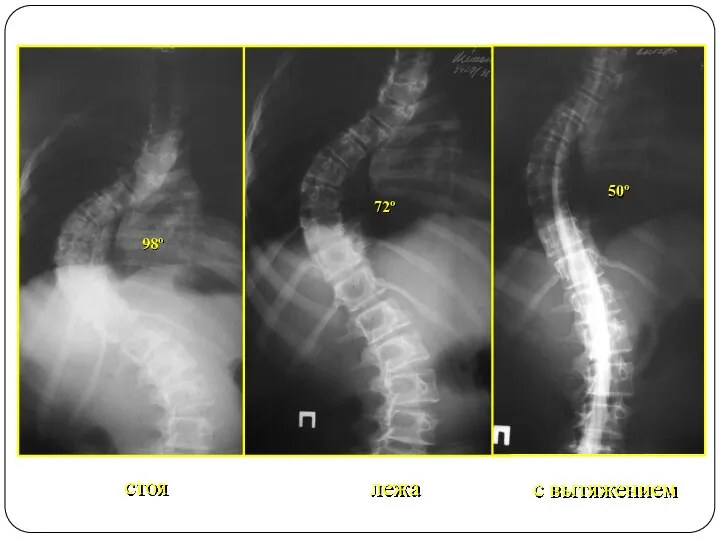

- 69. Мобильность деформации индекс мобильности = величина общего угла в положении лежа с вытяжением величина общего угла

- 70. 98º 72º 50º стоя лежа с вытяжением

- 71. Рентгенологические признаки прогрессирования Тест Риссера – критерий роста позвоночника, окостенение ядер гребней подвздошных костей (12-14 лет);

- 72. Компьютерная томография

- 73. Исторический экскурс Гиппократ явился родоначальником используемого до настоящего времени комбинированной системы вытяжения и коррекции искривлённого позвоночника.

- 74. "Выпрямить горб обещав Диодору, три камня квадратных, Тяжеловесных ему на спину Сокл наложил. Сдавленный тяжестью, умер

- 75. Исторический экскурс Per Henrik Ling (1786 – 1839) был основоположником общеизвестной шведской системы гимнастики, которую стали

- 76. По мере изучения методик лечения установлено, что длительное принудительное вытяжение позвоночника приводит к серьёзным осложнениям и,

- 77. При лечении диспластического сколиоза у подростков учитывается угол деформации в положении стоя, степень костной зрелости (основные

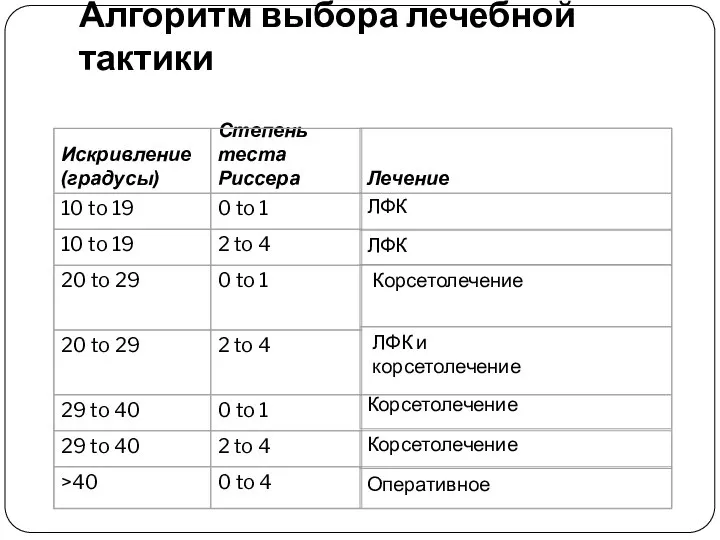

- 78. Алгоритм выбора лечебной тактики

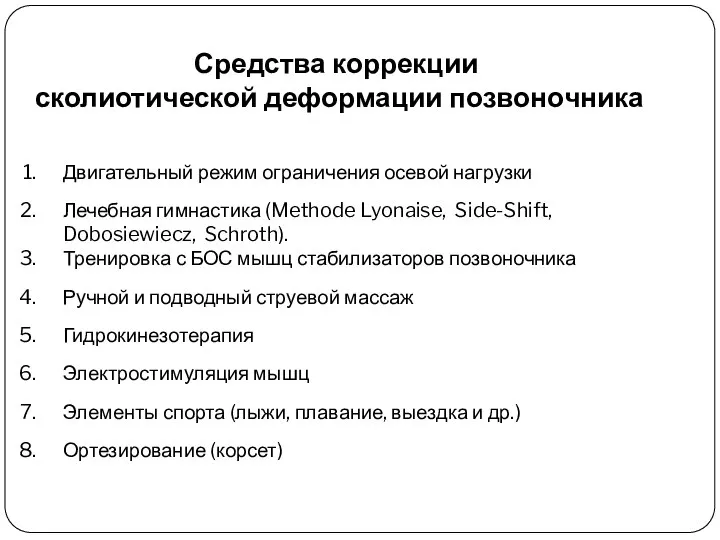

- 79. Средства коррекции сколиотической деформации позвоночника Двигательный режим ограничения осевой нагрузки Лечебная гимнастика (Methode Lyonaise, Side-Shift, Dobosiewiecz,

- 80. ВЕДУЩЕЕ МЕСТО СРЕДИ КОНСЕРВАТИВНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЗАНИМАЕТ ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

- 81. Программа лечебной гимнастики при диспластическом сколиозе 1 этап — коррекция осанки 2 этап — стабилизация деформации

- 82. Последовательность назначения гимнастических упражнений при диспластическом сколиозе Симметричные упражнения (ИП – лежа, сед на пятках, стоя)

- 83. Занятие ЛФК: Вводный этап: общеразвивающие тренирующие осанку, выправляющие ось тела и позвоночника. Основная часть: специальные упражнения

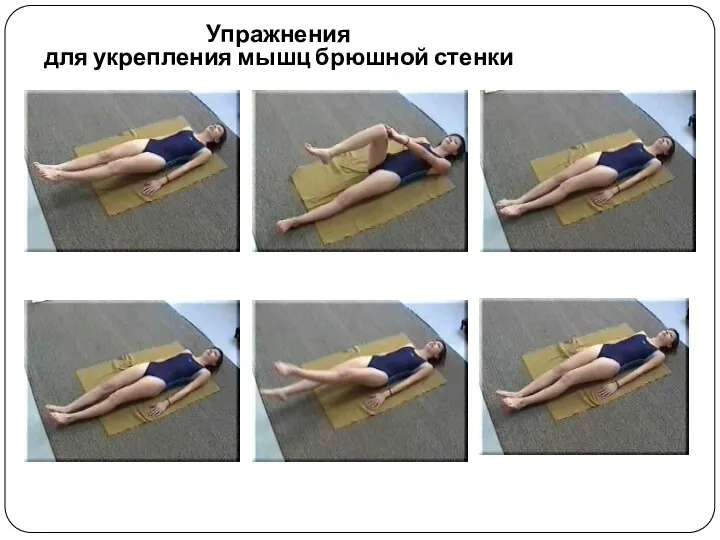

- 84. Упражнения для укрепления мышц брюшной стенки

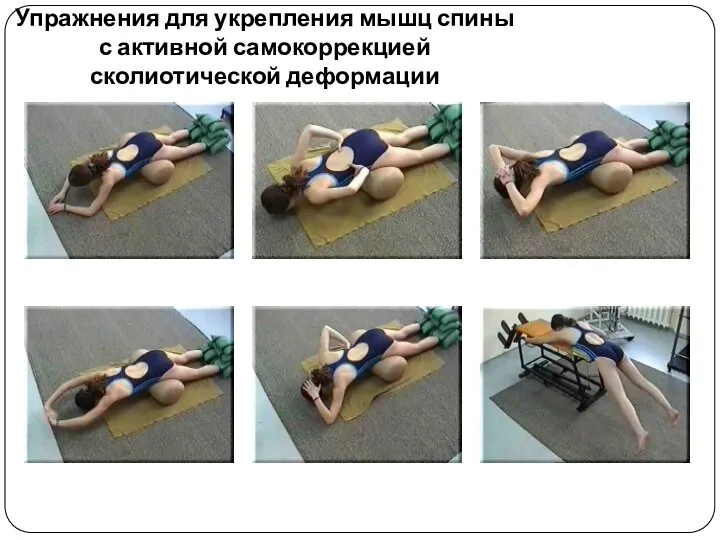

- 85. Упражнения для укрепления мышц спины с активной самокоррекцией сколиотической деформации

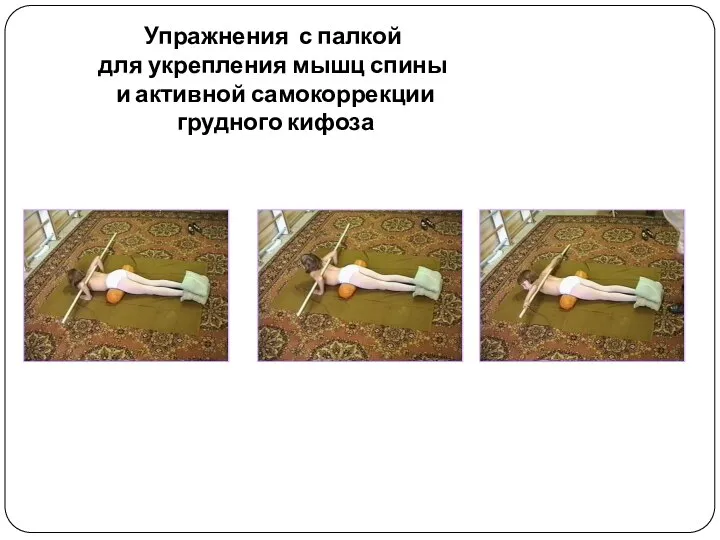

- 86. Упражнения с палкой для укрепления мышц спины и активной самокоррекции грудного кифоза

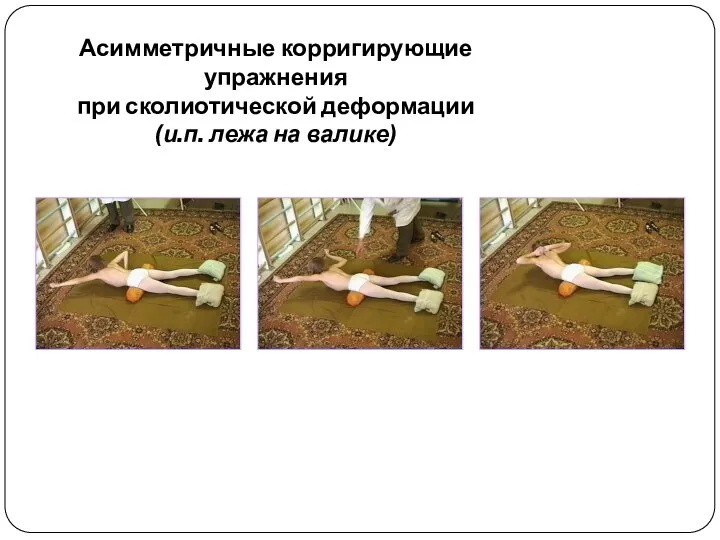

- 87. Асимметричные корригирующие упражнения при сколиотической деформации (и.п. лежа на валике)

- 88. Упражнения для укрепления мышц спины и активной самокоррекции при сколиотической деформации

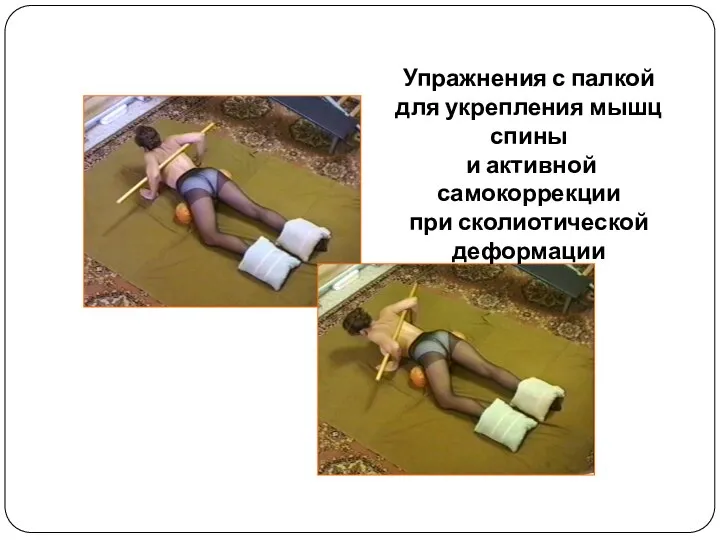

- 89. Упражнения с палкой для укрепления мышц спины и активной самокоррекции при сколиотической деформации

- 90. Упражнения для укрепления мышц спины с активной самокоррекцией сколиотической деформации

- 91. Упражнения с палкой для укрепления мышц спины с активной самокоррекцией сколиотической деформации

- 92. Упражнения для укрепления мышц спины и активной самокоррекции при сколиотической деформации

- 93. Упражнения с палкой для укрепления мышц спины и активной самокоррекции при сколиотической деформации

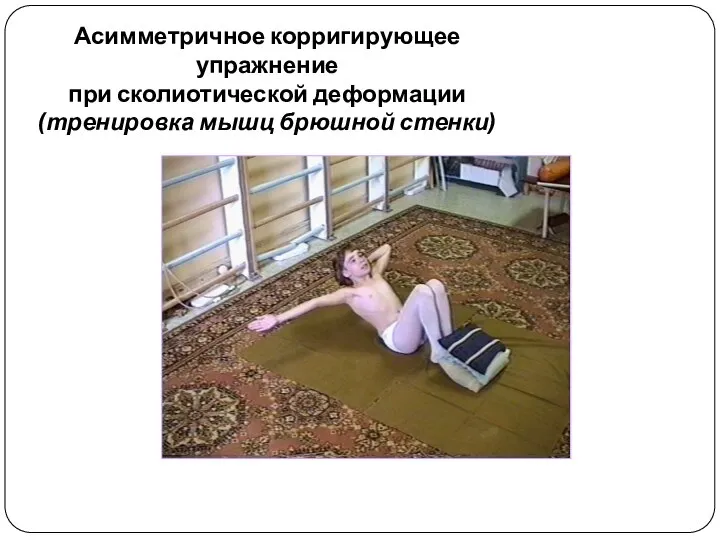

- 94. Асимметричное корригирующее упражнение при сколиотической деформации (тренировка мышц брюшной стенки)

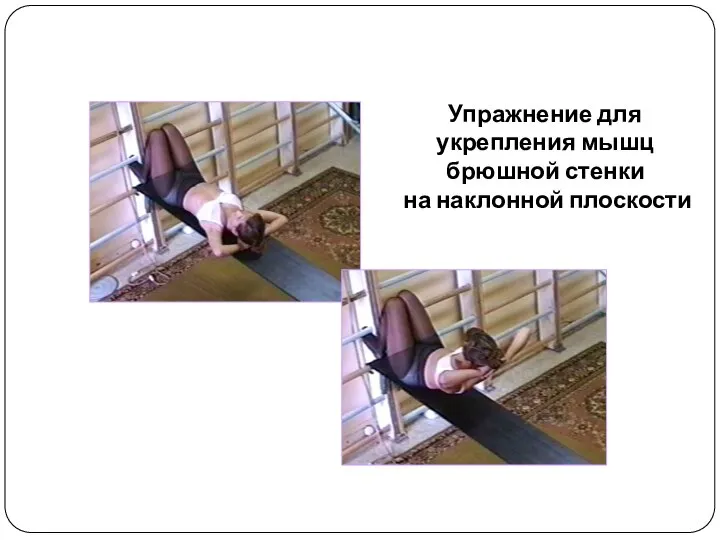

- 95. Упражнения для укрепления мышц брюшной стенки на наклонной плоскости

- 96. Упражнение для укрепления мышц брюшной стенки на наклонной плоскости

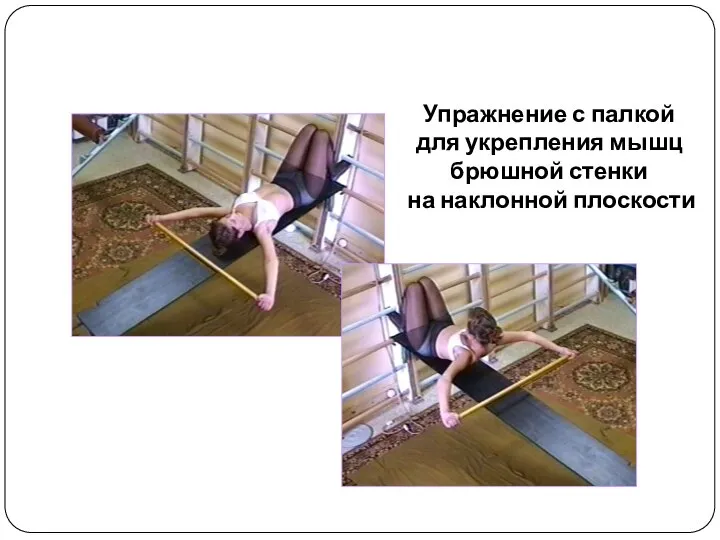

- 97. Упражнение с палкой для укрепления мышц брюшной стенки на наклонной плоскости

- 98. Корригирующие упражнения на валике (и.п. смешанный вис) деротация латерофлексия экстензия

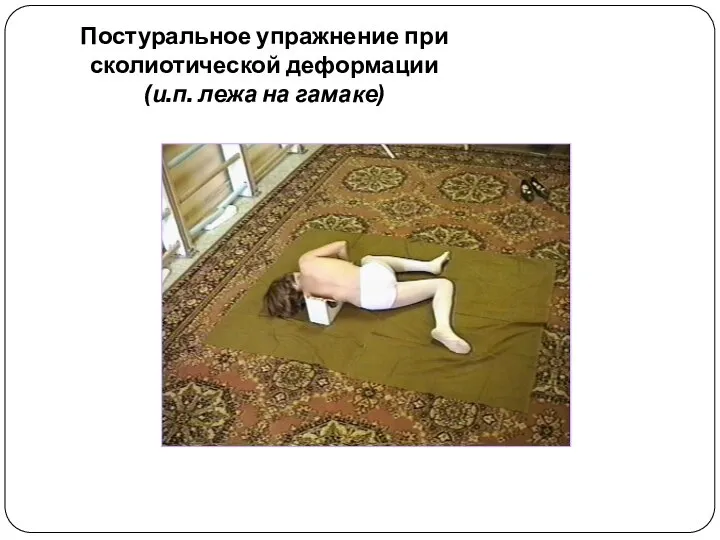

- 99. Постуральное упражнение при сколиотической деформации (и.п. лежа на гамаке)

- 100. Тренировка пояснично-подвздошной мышцы при грудо-поясничной сколиотической деформации (и.п. лежа на спине)

- 101. Деторсионное корригирующее упражнение при сколиотической деформации

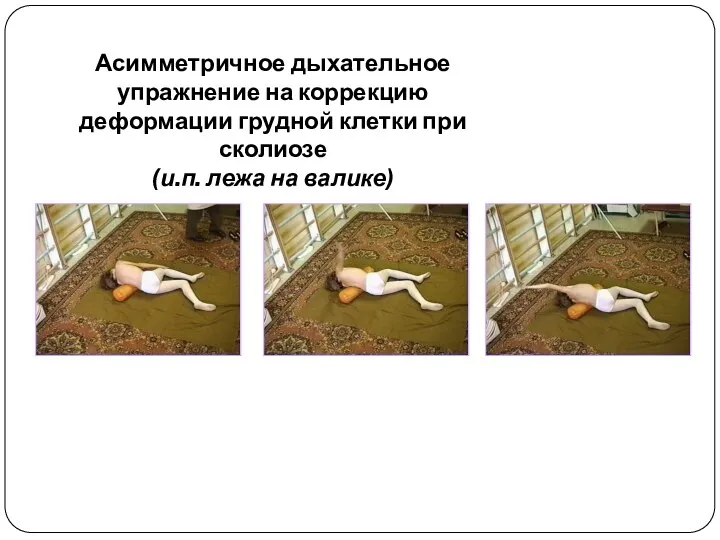

- 102. Асимметричное дыхательное упражнение на коррекцию деформации грудной клетки при сколиозе (и.п. лежа на валике)

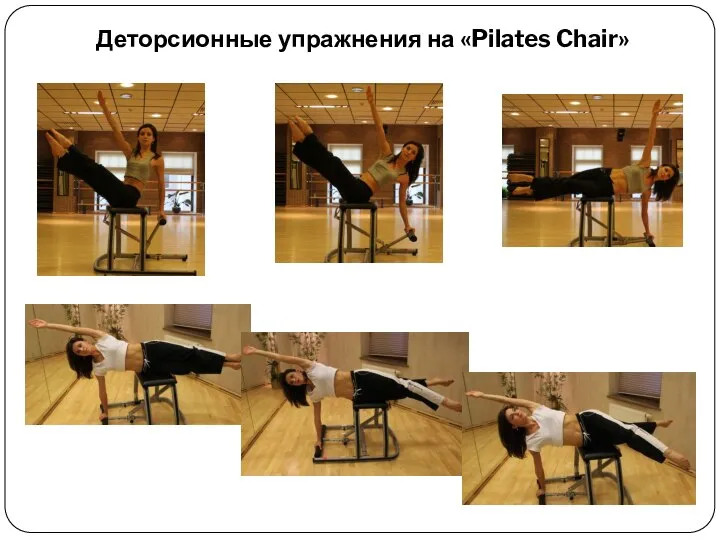

- 103. Деторсионные упражнения на «Pilates Chair»

- 104. Деторсионные упражнения на «Pilates Chair»

- 105. Деторсионные упражнения на «Pilates Chair»

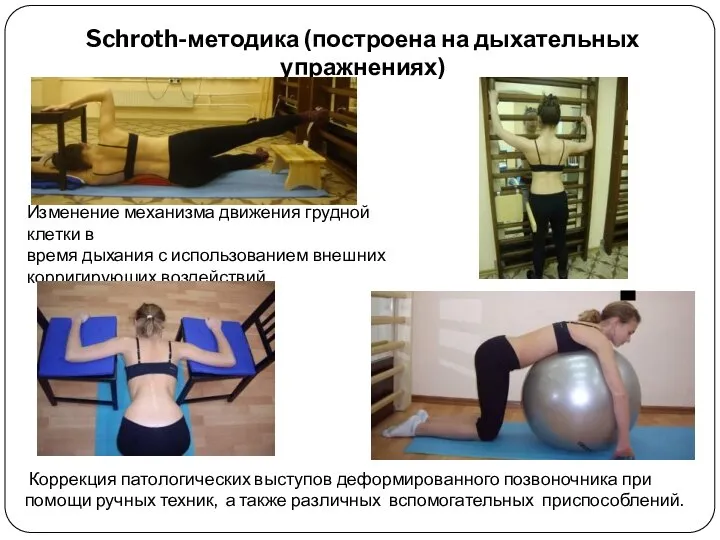

- 106. Изменение механизма движения грудной клетки в время дыхания с использованием внешних корригирующих воздействий. Коррекция патологических выступов

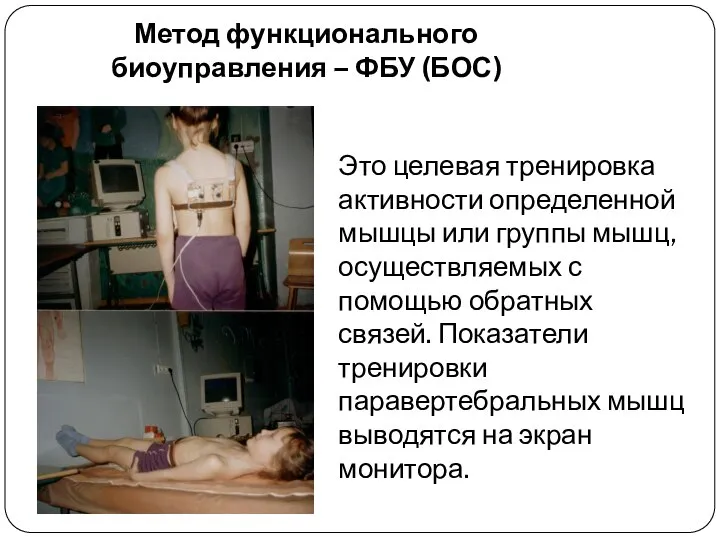

- 107. Метод функционального биоуправления – ФБУ (БОС) Это целевая тренировка активности определенной мышцы или группы мышц, осуществляемых

- 108. Ортопедический режим Представляет собой круглосуточный режим разгрузки позвоночника, что особенно важно при прогрессирующих сколиозах II-III степени.

- 109. Методики электростимуляции мышц при сколиотической деформации по Сосину И.Н. (1967, 1981, 1996) по Коцу Я.М. и

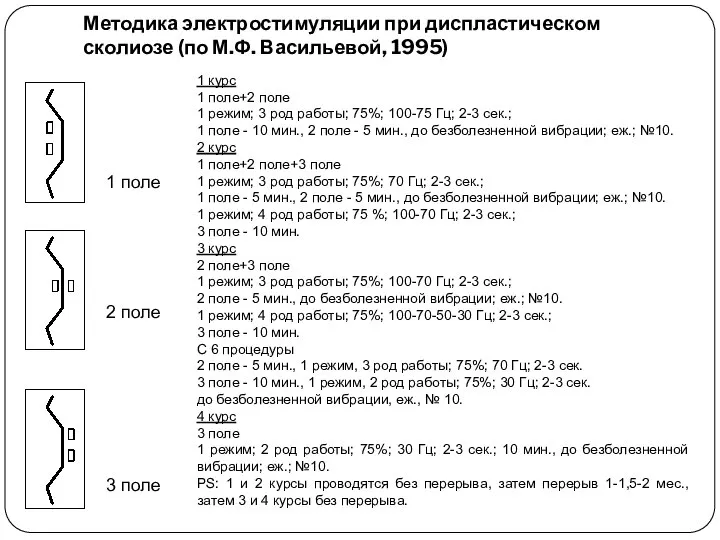

- 110. Методика электростимуляции при диспластическом сколиозе (по М.Ф. Васильевой, 1995) 1 курс 1 поле+2 поле 1 режим;

- 111. Патент на изобретение СПОСОБ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ ПРИ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА заявка № 2000125960/14(027703) от 17.10.2000

- 112. Методика наложения электродов (аппарат “Стимул-1”)

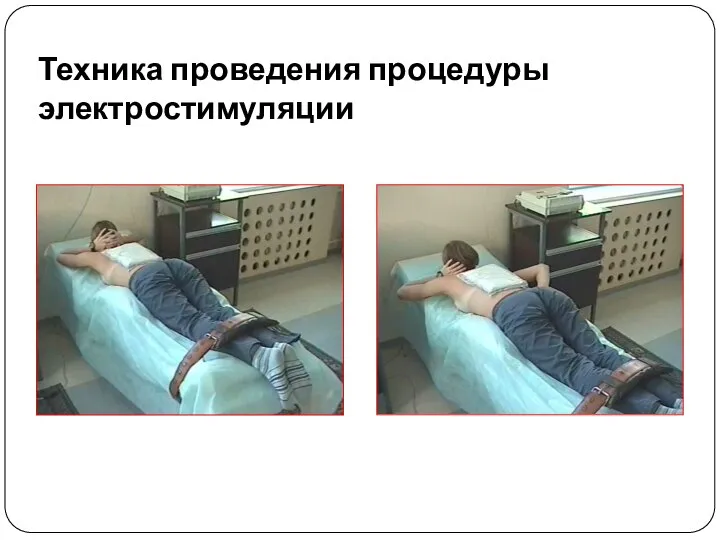

- 113. Техника проведения процедуры электростимуляции

- 114. Массаж при асимметричном дефекте осанки и I степени диспластического сколиоза Задачи: 1. повысить тонус ослабленных и

- 115. Специальные приемы массажа

- 117. Массаж при сколиотической деформации позвоночника (диспластический сколиоз II-III и IV степени) Задачи — 1. повысить тонус

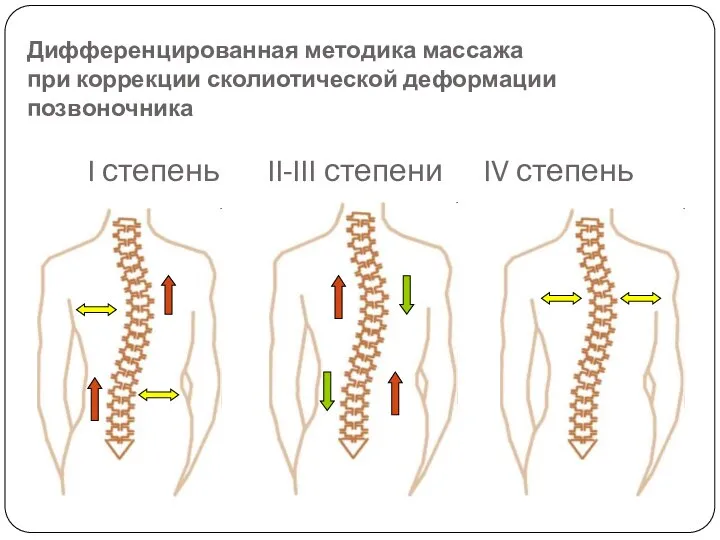

- 118. I степень II-III степени IV степень Дифференцированная методика массажа при коррекции сколиотической деформации позвоночника

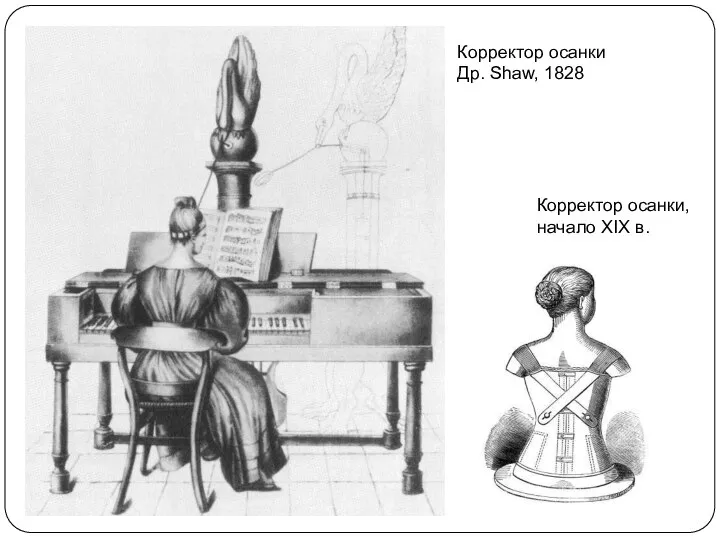

- 119. Корректор осанки Др. Shaw, 1828 Корректор осанки, начало XIX в.

- 120. Корсеты XVII-XVIII вв.

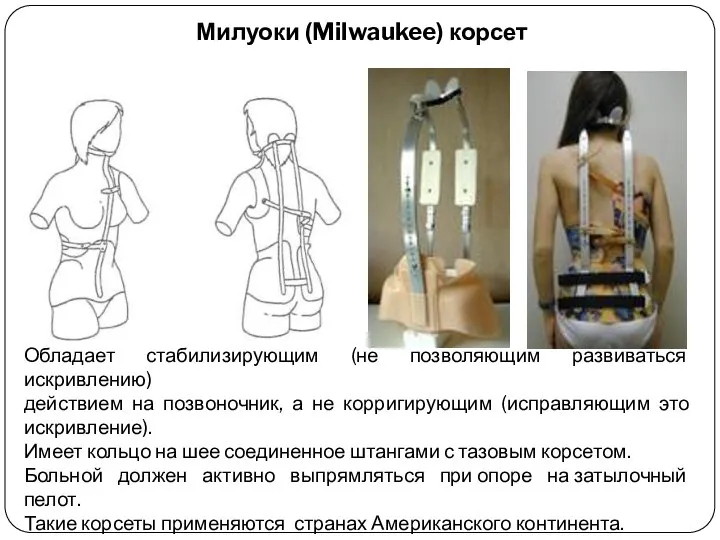

- 121. Милуоки (Milwaukee) корсет Обладает стабилизирующим (не позволяющим развиваться искривлению) действием на позвоночник, а не корригирующим (исправляющим

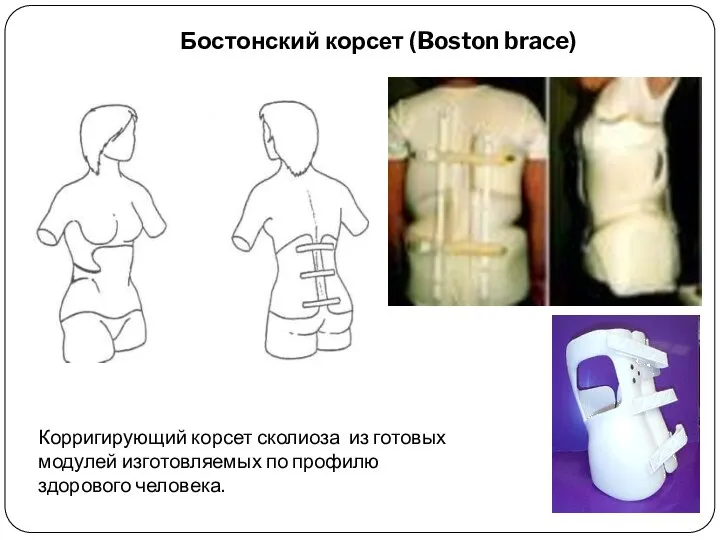

- 122. Корригирующий корсет сколиоза из готовых модулей изготовляемых по профилю здорового человека. Бостонский корсет (Boston brace)

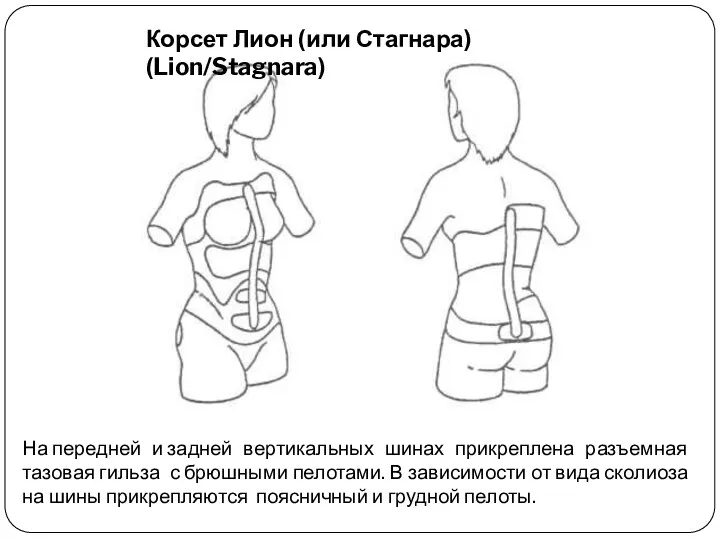

- 123. На передней и задней вертикальных шинах прикреплена разъемная тазовая гильза с брюшными пелотами. В зависимости от

- 124. Корсет КРО Корсет Блаунта

- 125. Корсет ленинградского типа с костыликами и пилотом (реклининатором)

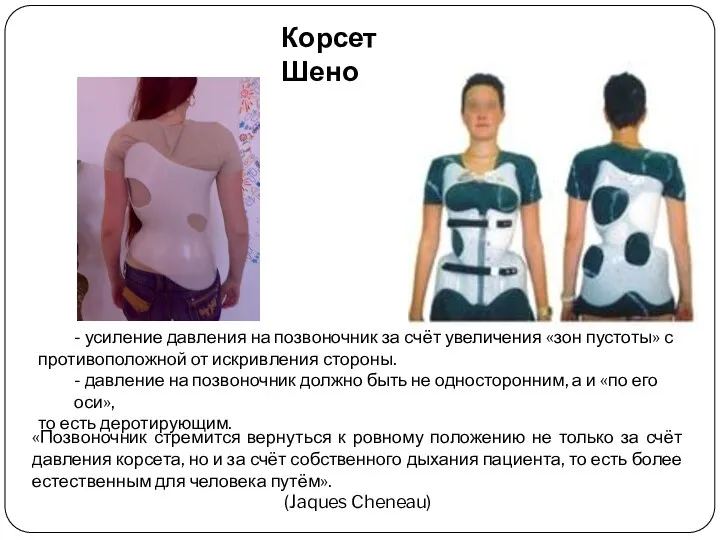

- 126. - усиление давления на позвоночник за счёт увеличения «зон пустоты» с противоположной от искривления стороны. -

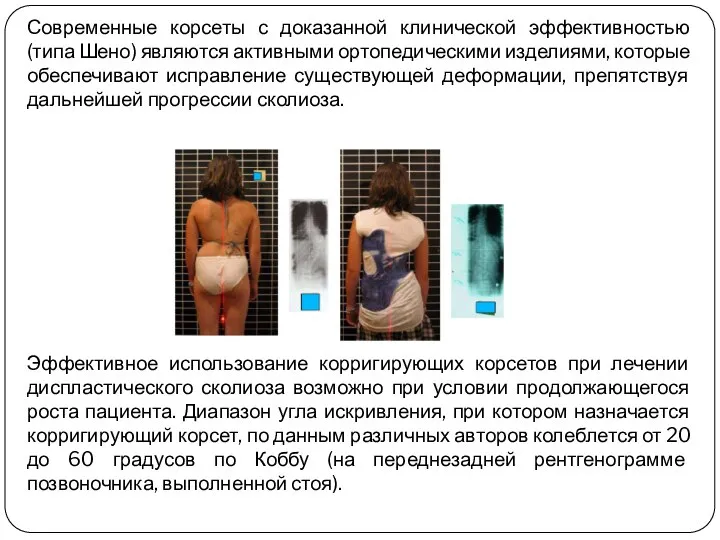

- 127. Современные корсеты с доказанной клинической эффективностью (типа Шено) являются активными ортопедическими изделиями, которые обеспечивают исправление существующей

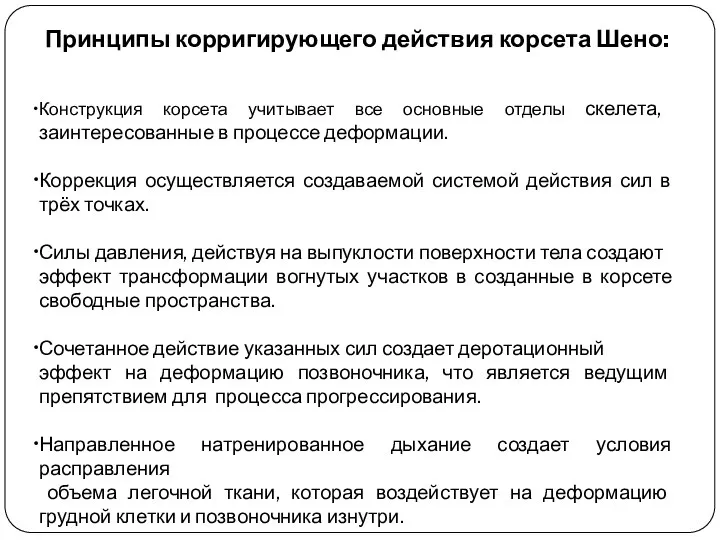

- 128. Принципы корригирующего действия корсета Шено: Конструкция корсета учитывает все основные отделы скелета, заинтересованные в процессе деформации.

- 129. С учётом последующего опыта лечения сколиоза в немецком г. Висбаден (Wiesbaden) внутрь пластиковых корсетов стали применять

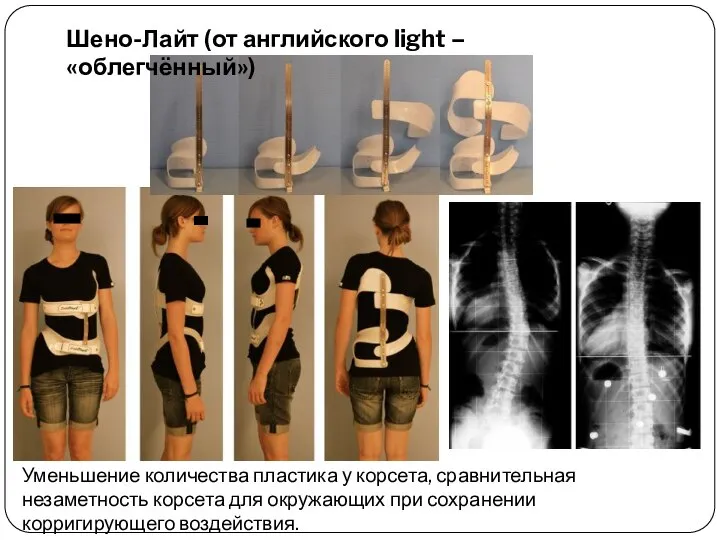

- 130. Уменьшение количества пластика у корсета, сравнительная незаметность корсета для окружающих при сохранении корригирующего воздействия. Шено-Лайт (от

- 131. Существует множество других производных вариантов корригирующих корсетов, например, Шено-Мюнстер-Тулуза, Риго-Шено, Рамуни, однако во всех моделях заложены

- 132. Этапы снятия гипсового слепка

- 133. Этапы снятия гипсового слепка.

- 134. Заливка «негатива» жидким гипсом Гипсовый «позитив»

- 135. Инструментарий для изготовления гипсового «позитива»

- 136. Разметка «позитива» с использованием рентгенограмм

- 138. Формирование пелотов, зон расширения

- 139. Подсоединение «позитива» к вакуумной системе.

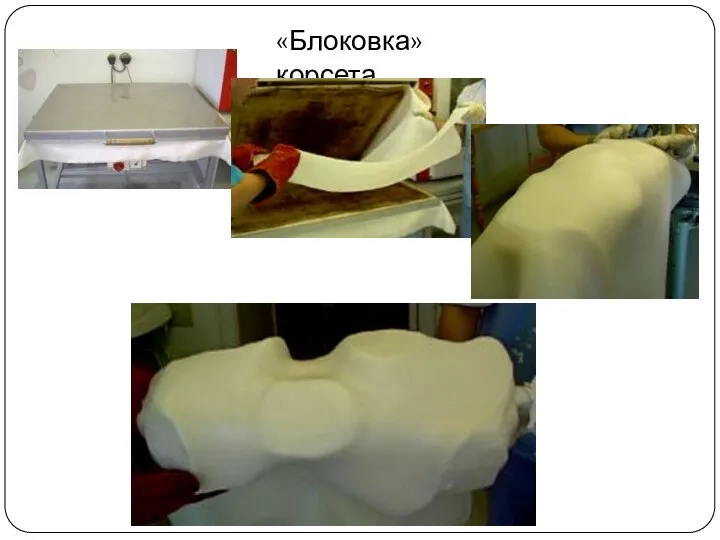

- 140. «Блоковка» корсета.

- 141. Установка крепежей, подгона, шлифовка.

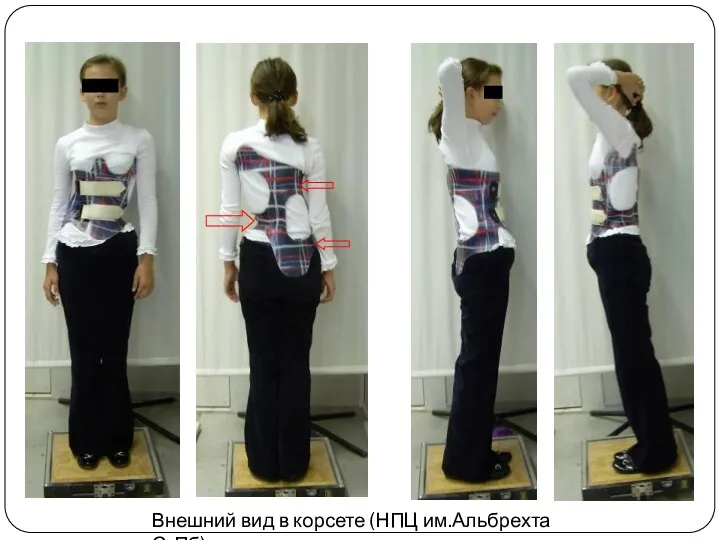

- 142. Внешний вид в корсете (НПЦ им.Альбрехта С-Пб)

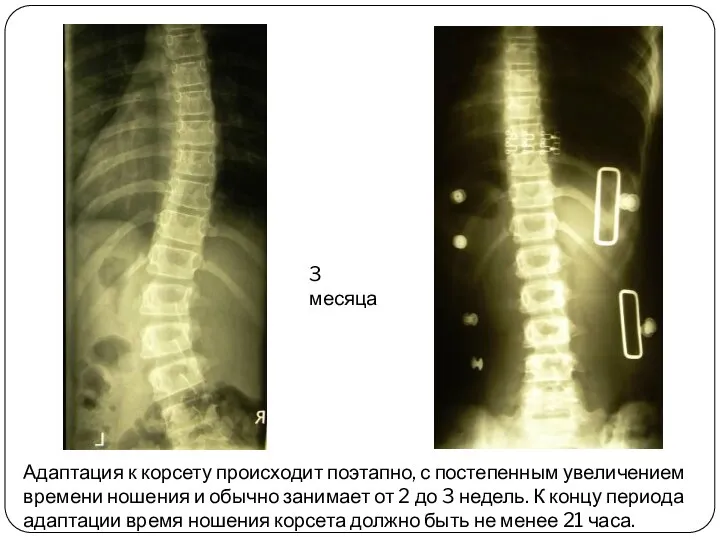

- 143. 3 месяца Адаптация к корсету происходит поэтапно, с постепенным увеличением времени ношения и обычно занимает от

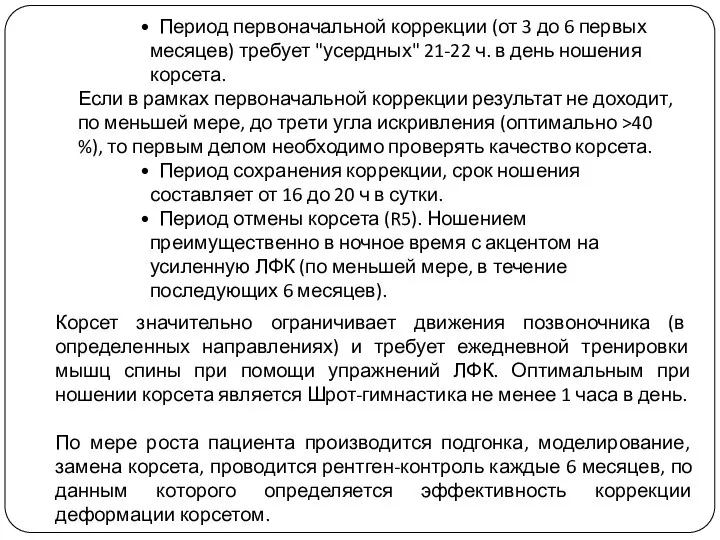

- 144. Период первоначальной коррекции (от 3 до 6 первых месяцев) требует "усердных" 21-22 ч. в день ношения

- 145. Медикаментозная терапия Сульфат меди 1% , Окись цинка, Сульфат цинка, Цинк-хелат, Магнерот (Оротовая кислота), витамины группы

- 146. декомпрессия невральных структур удаление гипертрофированных желтых связок, дегенеративно-измененных дисков и остеофитов располагающихся в позвоночном канале коррекция

- 147. Предоперационная подготовка Задачи: формирование положительной установки на активное участие в процессе реабилитации обучение упражнениям раннего послеоперационного

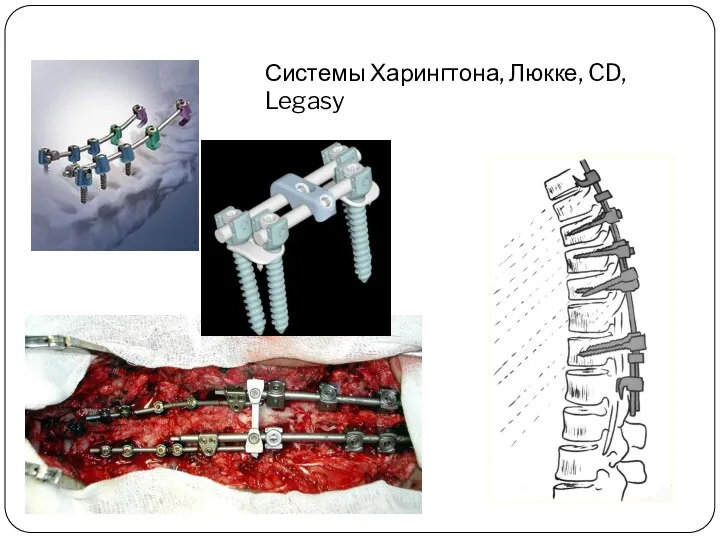

- 148. Системы Харингтона, Люкке, CD, Legasy

- 149. Ранний послеоперационный период Задачи: профилактика гипостатических пневмоний, тромбозов, пролежней и т.п. купирование болей тренировка антигравитарных мышц

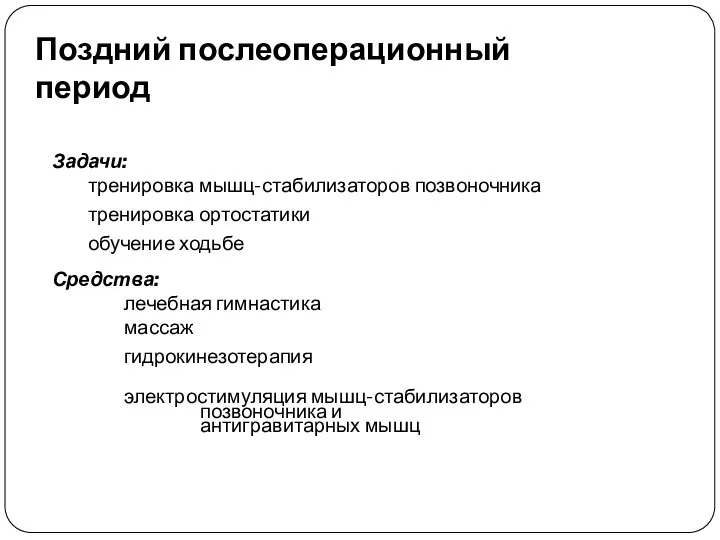

- 150. Поздний послеоперационный период Задачи: тренировка мышц-стабилизаторов позвоночника тренировка ортостатики обучение ходьбе Средства: лечебная гимнастика массаж гидрокинезотерапия

- 151. Резидуальный период Задачи: тренировка выносливости к статическим и динамическим нагрузкам мышц- стабилизаторов позвоночника воспитание рациональной осанки

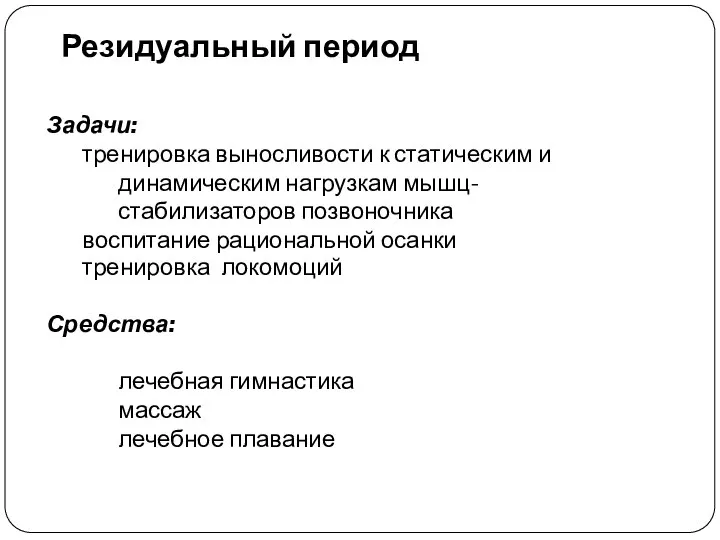

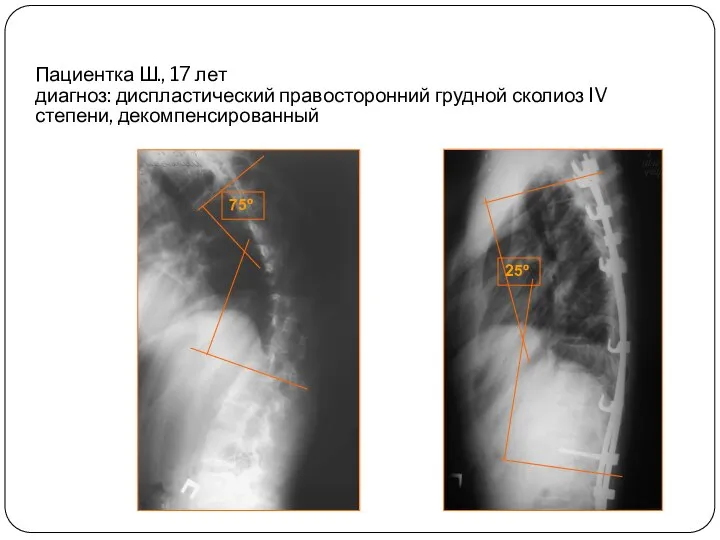

- 152. Пациентка Ш., 17 лет диагноз: диспластический равосторонний грудной сколиоз IV степени, декомпенсированный

- 153. рентгенограммы с вытяжением стоя лежа 95º 72º Пациентка Ш., 17 лет диагноз: диспластический правосторонний грудной сколиоз

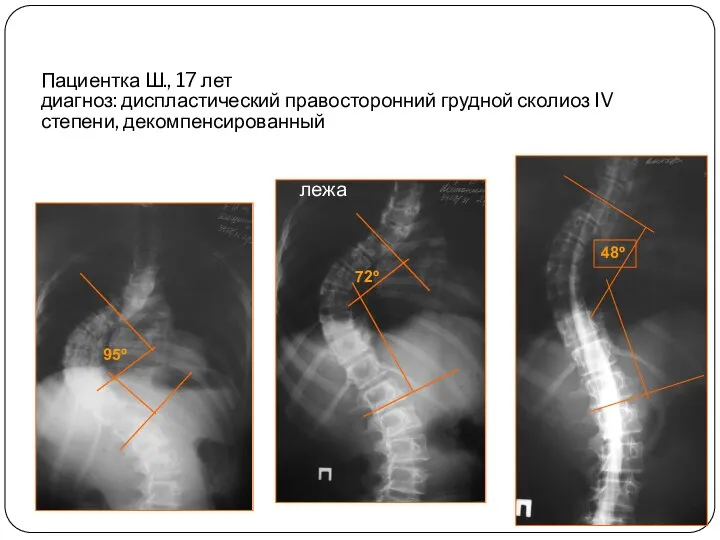

- 154. Пациентка Ш., 17 лет диагноз: диспластический правосторонний грудной сколиоз IV степени, декомпенсированный коррекция 52º- 55%

- 155. Пациентка Ш., 17 лет диагноз: диспластический правосторонний грудной сколиоз IV степени, декомпенсированный

- 156. Пациентка Ш., 17 лет диагноз: диспластический правосторонний грудной сколиоз IV степени, декомпенсированный

- 157. Пациентка Ш., 17 лет диагноз: диспластический правосторонний грудной сколиоз IV степени, декомпенсированный +7 см

- 158. Пациентка М., 14 лет диагноз: диспластический правосторонний грудной сколиоз IV степени, компенсированный

- 159. Пациентка М., 14 лет диагноз: диспластический правосторонний грудной сколиоз IV степени, компенсированный

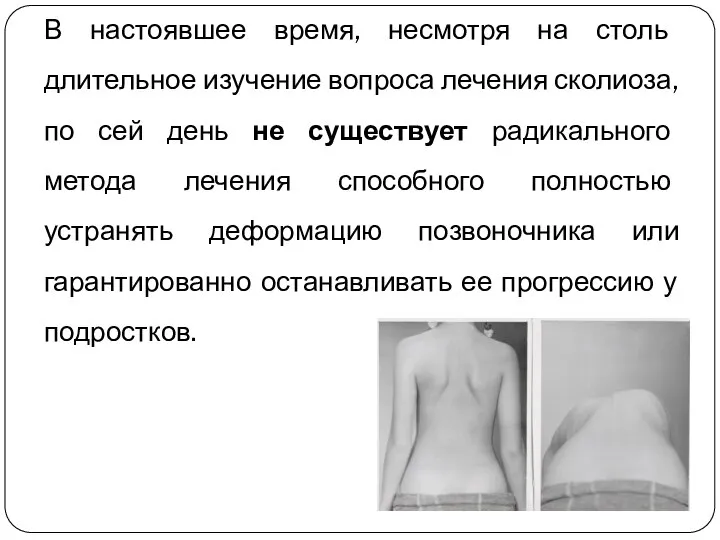

- 160. В настоявшее время, несмотря на столь длительное изучение вопроса лечения сколиоза, по сей день не существует

- 162. Скачать презентацию

Профилактика послеродовых кровотечений. Активное ведение третьего периода родов

Профилактика послеродовых кровотечений. Активное ведение третьего периода родов Антимикробные препараты

Антимикробные препараты Факторы, которые необходимо учитывать при оценке результатов анализа крови спортсмена

Факторы, которые необходимо учитывать при оценке результатов анализа крови спортсмена Нейростоматологічні феномени. Диференціальна діагностика лицьового болю

Нейростоматологічні феномени. Диференціальна діагностика лицьового болю Осанка школьника

Осанка школьника Инструментальные методы исследования

Инструментальные методы исследования Системная красная волчанка

Системная красная волчанка Ақпараттық менеджмент. Ақпараттық жүйе. Негізгі түсініктер

Ақпараттық менеджмент. Ақпараттық жүйе. Негізгі түсініктер Топографическая анатомия поясничной области и забрюшинного пространства. Топография поясничной области

Топографическая анатомия поясничной области и забрюшинного пространства. Топография поясничной области Острый панкреатит: клиника, диагностика и принципы лечения

Острый панкреатит: клиника, диагностика и принципы лечения Респираторная система. Вирусные пневмонии. Этиологическая структура и свойства вирусов. Методы вирусологической диагностики

Респираторная система. Вирусные пневмонии. Этиологическая структура и свойства вирусов. Методы вирусологической диагностики Диагностический подход к пациентам с солидными новообразованиями

Диагностический подход к пациентам с солидными новообразованиями Состав грудного молока

Состав грудного молока Кто хочет стать фармацевтом? Игра

Кто хочет стать фармацевтом? Игра Штифті тістерді жасау технологиясы. Жіктелуі

Штифті тістерді жасау технологиясы. Жіктелуі Мозговая организация феномена “дети-индиго”

Мозговая организация феномена “дети-индиго” Стромально-сосудистые дистрофии

Стромально-сосудистые дистрофии Захворювання органів травневого каналу в дітей. Стоматит. Гастрит.Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипапої кишки. Дуоденіт

Захворювання органів травневого каналу в дітей. Стоматит. Гастрит.Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипапої кишки. Дуоденіт Диагностика, мероприятия по профилактике и ликвидации вирусных инфекций молодняка

Диагностика, мероприятия по профилактике и ликвидации вирусных инфекций молодняка Характеристика моногенной патологии. (Лекция 2)

Характеристика моногенной патологии. (Лекция 2) Рекомендательна гимнастика для губ и щёк

Рекомендательна гимнастика для губ и щёк Патоморфология кариеса зубов

Патоморфология кариеса зубов Оснащение микрохирургической операционой

Оснащение микрохирургической операционой Миокардиты. Классификация

Миокардиты. Классификация Менингококкты инфекция

Менингококкты инфекция Перенос. Определение переноса

Перенос. Определение переноса Медицинаның ең бастапқы этикалық ұстанымы

Медицинаның ең бастапқы этикалық ұстанымы Гигиена рук медицинского персонала – основа больничной гигиены

Гигиена рук медицинского персонала – основа больничной гигиены