- Главная

- Психология

- Психосоматические расстройства у детей и подростков

Содержание

- 2. Эпидемиология. Распространенность психосоматических расстройств среди детей и подростков по данным отдельных авторов составляет от 8% до

- 3. Этиология. Генез психосоматических расстройств связан, в основном, с психогенно обусловленным эмоциональным сдвигом, вегетативный компонент которого превышает

- 4. Варианты депрессивных расстройств, связанных с полной материнской депривацией по Калининой М.А., Козловской Г.В., Королевой Т.Н. (1997)

- 5. Варианты депрессивных расстройств, связанных с полной материнской депривацией по Калининой М.А., Козловской Г.В., Королевой Т.Н. (1997)

- 6. Генетические (конституциональные) факторы риска

- 7. Церебрально-органические факторы риска

- 8. Психосоциальные факторы риска

- 9. Средние показатели отягощенности факторами дизонтогенеза и риска возникновения психосоматических расстройств у детей и подростков

- 10. Патогенез Патогенез психосоматических расстройств сложен, но наибольшее значение имеет аффективная, преимущественно депрессивная, патология первичного или вторичного

- 11. Наиболее характерными причинами отрицательных эмоций у детей являются /по данным Н.М.Аксариной и др. (1965)/ 1. Срыв

- 12. Различные формы поведения (отрицательного эмоционального реагирования), отражающие недостаточное приспособление к среде (по E.Hurlock, 1956) 1. Высокий

- 13. Клиника психосоматических расстройств у детей и подростков На основе анатомо-физиологического (локализационного) принципа выделяются следующие функциональные нарушения:

- 14. Маскированные депрессии, обозначаемые как «скрытые», «ларвированные», «алекситимические депрессии», либо как «тимопатические (депрессивные) эквиваленты» , по А.Б.Смулевичу

- 15. Характеристика депрессии в структуре психосоматических расстройств у детей и подростков

- 16. Лечение психосоматических расстройств у взрослых (по М.Ю.Дробижеву, 2001) Препараты 1-го ряда Препараты 2-го ряда СИОЗС ТЦА

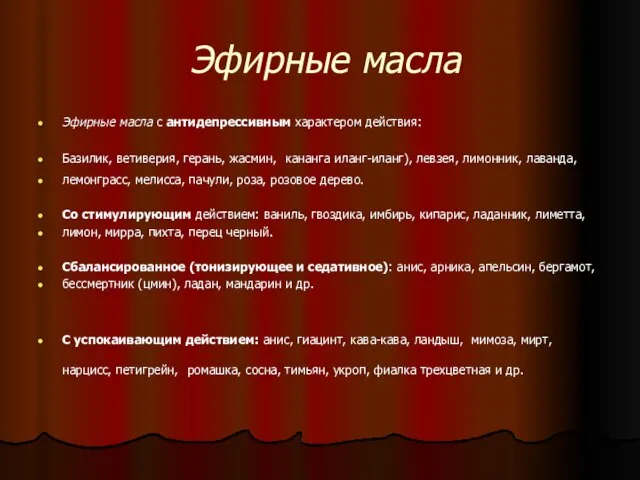

- 17. Фитотерапия психосоматических расстройств у детей и подростков I этап: 1. Фитопрепараты с антидепрессивным характером действия: экстр.

- 18. II и III этапы лечения II этап: 1.Усиление антидепрессивного воздействия за счет препаратов зверобоя - число

- 19. Эфирные масла Эфирные масла с антидепрессивным характером действия: Базилик, ветиверия, герань, жасмин, кананга иланг-иланг), левзея, лимонник,

- 21. Скачать презентацию

Эпидемиология.

Распространенность психосоматических расстройств среди детей и подростков по данным отдельных авторов

Эпидемиология.

Распространенность психосоматических расстройств среди детей и подростков по данным отдельных авторов

Еще больше детей и подростков с психосоматическими расстройствами находится в общесоматических стационарах, причем у 30% больных отмечаются эмоциональные, а у 33% поведенческие нарушения (Garralda E., 1983).

По нашим данным у 53,2% больных, находящихся в общесоматическом стационаре, соматические нарушения были связаны с психическими (депрессивными) расстройствами.

Психосоматическая желудочно-кишечная патология за десятилетний период возросла с 75 до 110 на 1000 обследованных (Мазурин А.В. и др., 1989), а распространенность бронхиальной астмы среди детей за 20 лет увеличилась на 300% (Gergen P.J. et al., 1988).

По последним данным И.П.Брязгунова и др. (1998) около 90% детей и подростков обратившихся к педиатрам страдают психосоматическими расстройствами.

Этиология.

Генез психосоматических расстройств связан, в основном, с психогенно обусловленным эмоциональным сдвигом,

Этиология.

Генез психосоматических расстройств связан, в основном, с психогенно обусловленным эмоциональным сдвигом,

Кроме того, существенную роль в происхождении этого вида соматических нарушений играют соматические и различные психические заболевания, в структуре клинических проявлений которых отмечаются соматогенные или эндогенные аффективные расстройства.

Таким образом, происхождение психосоматических расстройств в большинстве случаев психогенное, реже – соматогенное (симптоматические и церебрально-органические) и крайне редко эндогенное (наследственно-конституциональное).

Варианты депрессивных расстройств, связанных с полной материнской депривацией

по Калининой М.А., Козловской

Варианты депрессивных расстройств, связанных с полной материнской депривацией по Калининой М.А., Козловской

Вегетативная депрессия (начальный этап) – неглубокое снижение настроения в виде грусти, печали с особенностями мимики (серьезное выражение лица, отсутствие улыбки), плаксивость. Характерно наличие вегетативных расстройств – нарушение сна с трудным засыпанием, беспокойный сон с частыми пробуждениями; расстройства питания – срыгивания, утрата чувства насыщения, отсутствие прибавки в весе.

Отмечается при прерываемой депривации, когда мать его навещает ребенка. Если разлука превышает 3 недели, то состояние ребенка продолжает ухудшаться.

Варианты депрессивных расстройств, связанных с полной материнской депривацией

по Калининой М.А., Козловской

Варианты депрессивных расстройств, связанных с полной материнской депривацией по Калининой М.А., Козловской

Соматизированная депрессия проявляется психосоматическими расстройствами (экзема, нейродермит, бронхиальная астма). На первом плане настроение с оттенком равнодушия – никакое, спокойны, послушны, молчаливы, отстранены, мало двигаются, не ищут зрительного контакта. Отмечается депрессивная триада – снижение настроения, двигательная и речевая заторможенность порой до мутизма. На этом фоне часты яктация, сосание пальца, частей тела, одежды. Состояние может осложниться ОРЗ, снижением массы тела, регрессом психомоторного развития.

Регрессивно-апатическая депрессия – характеризуется редукцией соматического заболевания и усилением регрессивной симптоматики. Тяжесть расстройств определяется состояний ступора. Дети обычно неподвижны, безучастны, отрешенны, беспомощны. Отмечается задержка роста и снижение массы тела до критической. Могут возникать аутоагрессивные тенденции, а также кататоно-регрессивные симптомы – ходьбы на цыпочках, манежный бег, манерность позы. Дети резко отстают в психомоторном развитии.

Генетические (конституциональные) факторы риска

Генетические (конституциональные) факторы риска

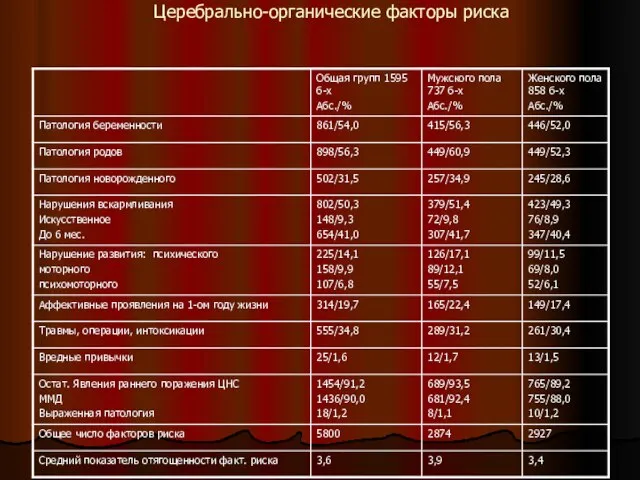

Церебрально-органические факторы риска

Церебрально-органические факторы риска

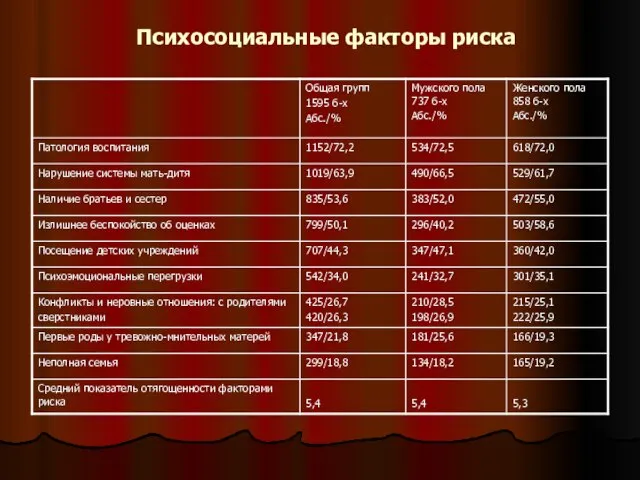

Психосоциальные факторы риска

Психосоциальные факторы риска

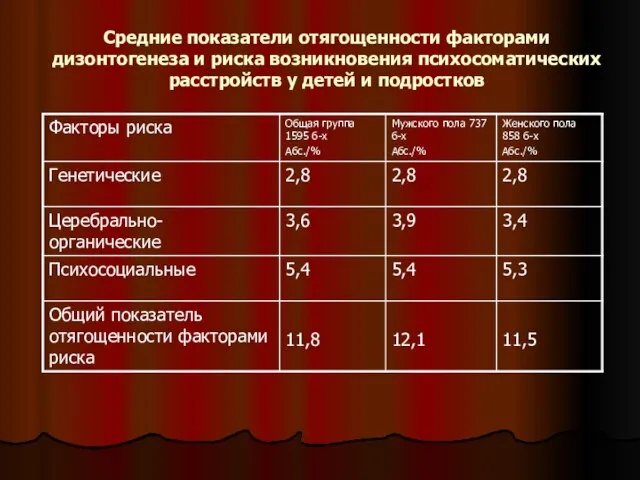

Средние показатели отягощенности факторами дизонтогенеза и риска возникновения психосоматических расстройств у

Средние показатели отягощенности факторами дизонтогенеза и риска возникновения психосоматических расстройств у

Патогенез

Патогенез психосоматических расстройств сложен, но наибольшее значение имеет аффективная, преимущественно депрессивная,

Патогенез

Патогенез психосоматических расстройств сложен, но наибольшее значение имеет аффективная, преимущественно депрессивная,

Психосоматический контингент составляет значительное большинство больных детского общесоматического стационара и не только за счет детей, чьи соматические нарушения обусловлены психическими (аффективными) расстройствами, но и больных, которые дают психогенные реакции с вегетативным оформлением на основное соматическое заболевание (нозогения).

Наиболее характерными причинами отрицательных эмоций у детей являются /по данным Н.М.Аксариной

Наиболее характерными причинами отрицательных эмоций у детей являются /по данным Н.М.Аксариной

1. Срыв привычного стереотипа поведения (смена обстановки или круга общения), особенно в возрасте 5-6 месяцев – 1 года 7 месяцев.

2. Неправильное построение режима дня ребенка.

3. Неправильные воспитательные приемы.

4. Отсутствие необходимых условий для игры и самостоятельной деятельности.

5. Создание односторонней аффективной привязанности.

6. Отсутствие единого подхода к ребенку.

Д.Н.Исаев (1984) дополнительно в качестве провоцирующих отрицательные эмоции факторов у школьников выделяет:

неспособность справиться со школьной нагрузкой;

враждебное отношение учителя и

неприятие детским коллективом.

J. Heisel et al.(1973) называют более 30 причин стресса у детей, приводящего к эмоциональным потрясениям, снижению настроения и заболеваниям, не только психическим, но и соматическим. Наиболее значимыми в дошкольном и среднем школьном возрастах являются смерть, развод, разлука родителей, а в старшем школьном - беременность; наименее значимо изменение финансового положения родителей.

Различные формы поведения (отрицательного эмоционального реагирования), отражающие недостаточное приспособление к среде

Различные формы поведения (отрицательного эмоционального реагирования), отражающие недостаточное приспособление к среде

1. Высокий уровень нерешительности;

2. Неспособность к коррекции поведения при постоянных уговорах;

3. Попытки привлечь к себе внимание, в том числе жалобами на других детей

4. Непослушание, приставание к другим детям и стремление тиранить их;

5. Враждебное отношение к окружающему;

6. Внезапные проявления агрессии, которые могут возникать по малейшему поводу;

7. Признаки сильной тревоги, страха;

8. Депрессия с безучастностью, нежеланием шутить, улыбаться;

Отрицательные эмоции у детей всегда имеют вегетативное (соматическое) оформление.

Отрицательные эмоциональные реакции у некоторых детей могут проявляться в виде напряженности, тревоги, непоседливости, страшных снов, некоторых дурных привычек, например, кусания ногтей, сосания пальцев и в виде стереотипий, а также трудностей в разговорной речи, отсутствия аппетита, инфантильного поведения, истерических припадков (Макаренко Ю.А.,1977).

Клиника психосоматических расстройств у детей и подростков

На основе анатомо-физиологического (локализационного) принципа

Клиника психосоматических расстройств у детей и подростков На основе анатомо-физиологического (локализационного) принципа

в пищеварительной системе (нарушения аппетита, аэрофагия, гастроэзофагальный рефлюкс, тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, нарушения стула - запоры, понос, язвенная болезнь 12-перстной кишки, язва желудка, язвенный колит );

в кожных покровах (изменение цвета кожи, излишняя потливость, нарушения пигментации, аллергические проявления в виде высыпаний, различные изменения кожи, зуд, выпадение волос),

в двигательной системе (тики, гиперкинезы, кривошея, торзионная дистония, псевдопарезы, нарушения походки, астазия-абазия, псевдоэпилептические проявления);

в эндокринной системе (нарушения менструального цикла, углеводного обмена, изменение массы тела, водно-солевого обмена, щитовидной железы);

в респираторной системе (одышка, навязчивый кашель, затруднение вдоха и выдоха – бронхиальная астма);

в выделительной системе (энурез, энкопрез);

в сердечно-сосудистой системе (тахикардия, боли в сердце, повышение или понижение артериального давления, носовые кровотечения, кровоизлияния);

нарушения терморегуляции (субфебрилитет, гипертермия, гипотермия);

нарушения речи (запинки, заикание, более детская речь, трудности в разговоре, мутизм элективной и тотальный);

нарушения зрения, слуха (снижение вплоть до слепоты и глухоты);

алгические проявления (головные боли, боли в мышцах, суставах, мочевом пузыре и других органах).

Маскированные депрессии, обозначаемые как «скрытые», «ларвированные», «алекситимические депрессии», либо как «тимопатические

Маскированные депрессии, обозначаемые как «скрытые», «ларвированные», «алекситимические депрессии», либо как «тимопатические

1) психопатологических расстройств (тревожно-фобических, обсессивно-компульсивных (навязчивостей), ипохондрических, неврастенических);

2) нарушений биологического ритма (бессонницы, гиперсомнии);

3) вегетативных, соматизированных и эндокринных расстройств (синдрома вегетативной дистонии, головокружения, функциональных нарушений внутренних органов, нейродермита, кожного зуда, анорексии, булимии, импотенции, нарушения менструального цикла);

4) алгий (цефалгий, кардиалгий, абдоминалгий, фибромиалгий, невралгий (тройничного, лицевого нервов, межреберной невралгии, пояснично-крестцового радикулита), спондилоалгий, псевдоревматических артралгий);

5) патохарактерологических расстройств (расстройства влечений (дипсомании, наркомании, токсикомании), антисоциального поведения, (импульсивности, конфликтности, вспышек агрессии), истерических реакций (обидчивости, плаксивости, склонности к драматизации ситуации, стремления привлечь внимание к своим недомоганиям, принятия роли больного).

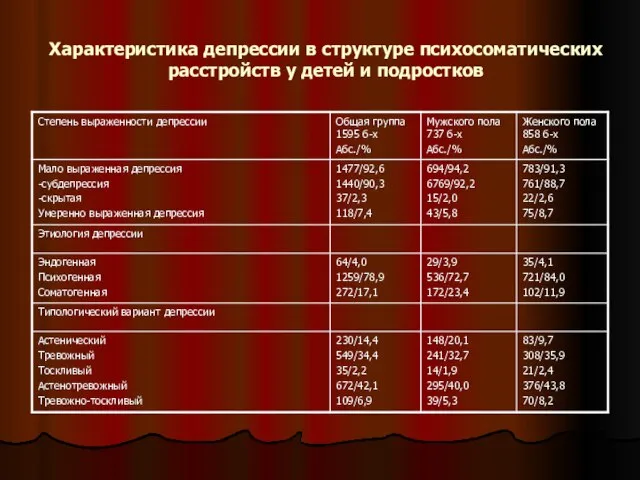

Характеристика депрессии в структуре психосоматических расстройств у детей и подростков

Характеристика депрессии в структуре психосоматических расстройств у детей и подростков

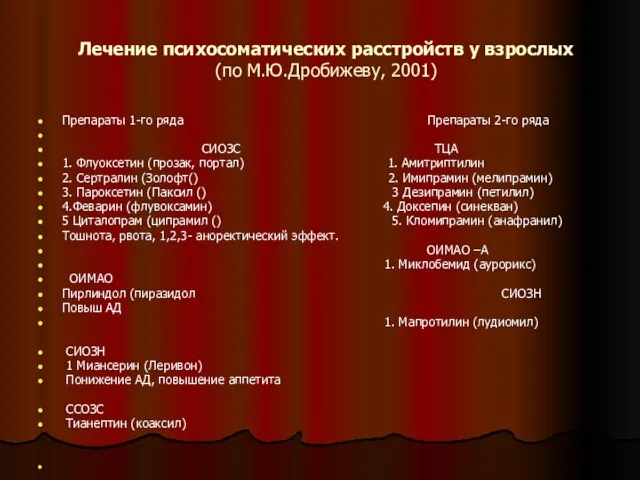

Лечение психосоматических расстройств у взрослых

(по М.Ю.Дробижеву, 2001)

Препараты 1-го ряда Препараты 2-го

Лечение психосоматических расстройств у взрослых

(по М.Ю.Дробижеву, 2001)

Препараты 1-го ряда Препараты 2-го

СИОЗС ТЦА

1. Флуоксетин (прозак, портал) 1. Амитриптилин

2. Сертралин (Золофт() 2. Имипрамин (мелипрамин)

3. Пароксетин (Паксил () 3 Дезипрамин (петилил)

4.Феварин (флувоксамин) 4. Доксепин (синекван)

5 Циталопрам (ципрамил () 5. Кломипрамин (анафранил)

Тошнота, рвота, 1,2,3- аноректический эффект.

ОИМАО –А

1. Миклобемид (аурорикс)

ОИМАО

Пирлиндол (пиразидол СИОЗН

Повыш АД

1. Мапротилин (лудиомил)

СИОЗН

1 Миансерин (Леривон)

Понижение АД, повышение аппетита

ССОЗС

Тианептин (коаксил)

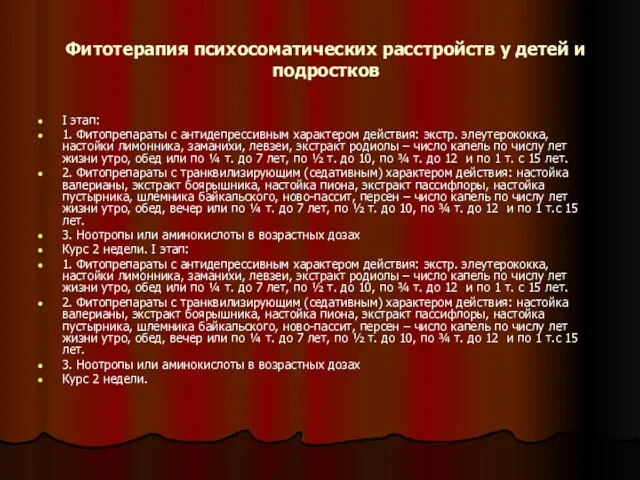

Фитотерапия психосоматических расстройств у детей и подростков

I этап:

1. Фитопрепараты с антидепрессивным

Фитотерапия психосоматических расстройств у детей и подростков

I этап:

1. Фитопрепараты с антидепрессивным

2. Фитопрепараты с транквилизирующим (седативным) характером действия: настойка валерианы, экстракт боярышника, настойка пиона, экстракт пассифлоры, настойка пустырника, шлемника байкальского, ново-пассит, персен – число капель по числу лет жизни утро, обед, вечер или по ¼ т. до 7 лет, по ½ т. до 10, по ¾ т. до 12 и по 1 т.с 15 лет.

3. Ноотропы или аминокислоты в возрастных дозах

Курс 2 недели. I этап:

1. Фитопрепараты с антидепрессивным характером действия: экстр. элеутерококка, настойки лимонника, заманихи, левзеи, экстракт родиолы – число капель по числу лет жизни утро, обед или по ¼ т. до 7 лет, по ½ т. до 10, по ¾ т. до 12 и по 1 т. с 15 лет.

2. Фитопрепараты с транквилизирующим (седативным) характером действия: настойка валерианы, экстракт боярышника, настойка пиона, экстракт пассифлоры, настойка пустырника, шлемника байкальского, ново-пассит, персен – число капель по числу лет жизни утро, обед, вечер или по ¼ т. до 7 лет, по ½ т. до 10, по ¾ т. до 12 и по 1 т.с 15 лет.

3. Ноотропы или аминокислоты в возрастных дозах

Курс 2 недели.

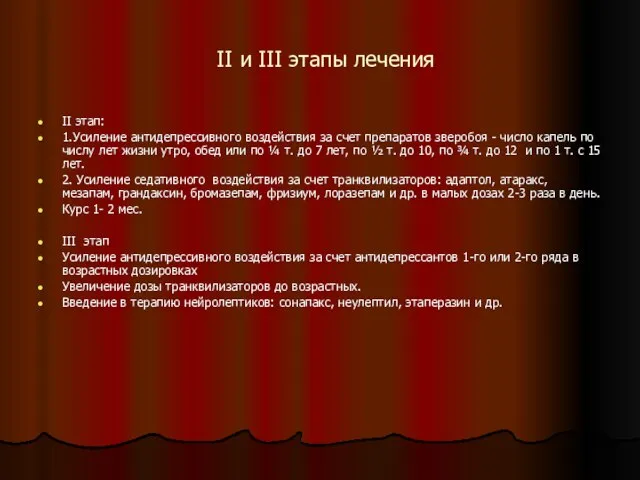

II и III этапы лечения

II этап:

1.Усиление антидепрессивного воздействия за счет препаратов

II и III этапы лечения

II этап:

1.Усиление антидепрессивного воздействия за счет препаратов

2. Усиление седативного воздействия за счет транквилизаторов: адаптол, атаракс, мезапам, грандаксин, бромазепам, фризиум, лоразепам и др. в малых дозах 2-3 раза в день.

Курс 1- 2 мес.

III этап

Усиление антидепрессивного воздействия за счет антидепрессантов 1-го или 2-го ряда в возрастных дозировках

Увеличение дозы транквилизаторов до возрастных.

Введение в терапию нейролептиков: сонапакс, неулептил, этаперазин и др.

Эфирные масла

Эфирные масла с антидепрессивным характером действия:

Базилик, ветиверия, герань, жасмин,

Эфирные масла

Эфирные масла с антидепрессивным характером действия:

Базилик, ветиверия, герань, жасмин,

лемонграсс, мелисса, пачули, роза, розовое дерево.

Со стимулирующим действием: ваниль, гвоздика, имбирь, кипарис, ладанник, лиметта,

лимон, мирра, пихта, перец черный.

Сбалансированное (тонизирующее и седативное): анис, арника, апельсин, бергамот,

бессмертник (цмин), ладан, мандарин и др.

С успокаивающим действием: анис, гиацинт, кава-кава, ландыш, мимоза, мирт, нарцисс, петигрейн, ромашка, сосна, тимьян, укроп, фиалка трехцветная и др.

Массовидные явления психики: общественное мнение, массовое настроение, слухи, мода, паника

Массовидные явления психики: общественное мнение, массовое настроение, слухи, мода, паника Психотропные вещества и оружие в военных целях

Психотропные вещества и оружие в военных целях Общая психология

Общая психология Самоконтроль

Самоконтроль Общая психология. Развитие представлений о предмете психологии

Общая психология. Развитие представлений о предмете психологии Феральные люди

Феральные люди Коммуникация как процесс. Определение и схемы. Лекция 3

Коммуникация как процесс. Определение и схемы. Лекция 3 Эмоции мамы и их влияние на ребенка

Эмоции мамы и их влияние на ребенка Проектирование организационного раздела АООП дошкольного образования детей с ОВЗ

Проектирование организационного раздела АООП дошкольного образования детей с ОВЗ Экзаменационная работа по экспериментальной психологии

Экзаменационная работа по экспериментальной психологии Психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ

Психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ Основы детской клинической психологии. Методы клинико-психологической диагностики

Основы детской клинической психологии. Методы клинико-психологической диагностики Музыкотерапия как метод сняжения эмоционального напряжения у детей младшего школьного возраста

Музыкотерапия как метод сняжения эмоционального напряжения у детей младшего школьного возраста Профессиональная идентичность психолога-консультанта поведенческой ориентации

Профессиональная идентичность психолога-консультанта поведенческой ориентации Психолого – педагогическое изучение детей младшего школьного возраста

Психолого – педагогическое изучение детей младшего школьного возраста Агрессия и ее проявления в среде осужденных

Агрессия и ее проявления в среде осужденных Happiness

Happiness Альтруистическое и агрессивное поведение

Альтруистическое и агрессивное поведение Риторика для юриста. Средства речевого воздействия

Риторика для юриста. Средства речевого воздействия Диагностика интеллекта и умственного развития

Диагностика интеллекта и умственного развития Диференційна психологія. Гендерні відмінності між чоловіком і жінкою

Диференційна психологія. Гендерні відмінності між чоловіком і жінкою Гуманистическая психология

Гуманистическая психология Игры с песком. Мои летние развлечения в ДОУ

Игры с песком. Мои летние развлечения в ДОУ Психологическая готовность ребенка к школе

Психологическая готовность ребенка к школе Общение. Типы отношений

Общение. Типы отношений Соответствие личностных характеристик занимаемой должности как фактора результативности работы

Соответствие личностных характеристик занимаемой должности как фактора результативности работы Психологія військового колективу. Тема 4

Психологія військового колективу. Тема 4 Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи

Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи