Содержание

- 2. План Комментарий к формам множественного числа основ на *-ā. Комментарии к формам других типов склонения и

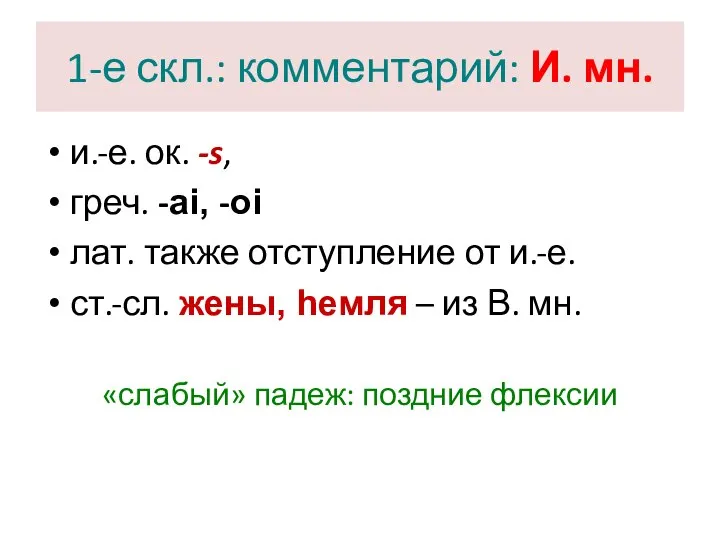

- 3. 1-е скл.: комментарий: И. мн. и.-е. ок. -s, греч. -ai, -oi лат. также отступление от и.-е.

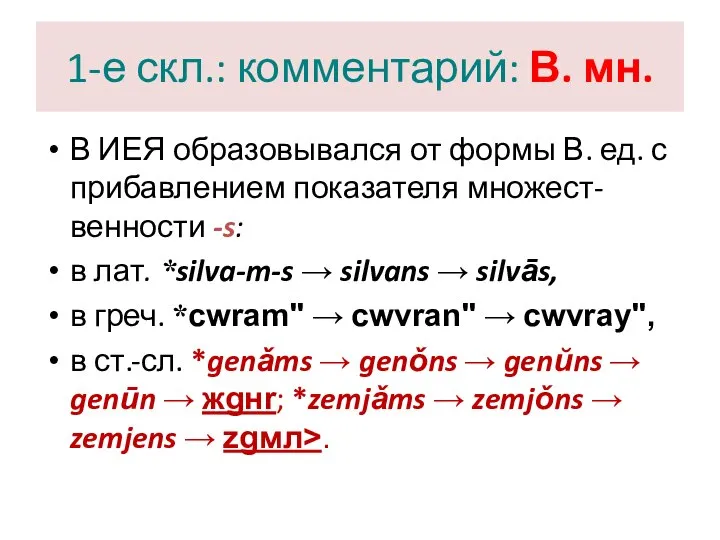

- 4. 1-е скл.: комментарий: В. мн. В ИЕЯ образовывался от формы В. ед. с прибавлением показателя множест-венности

- 5. 1-е скл.: комментарий: З. мн. = И. мн.

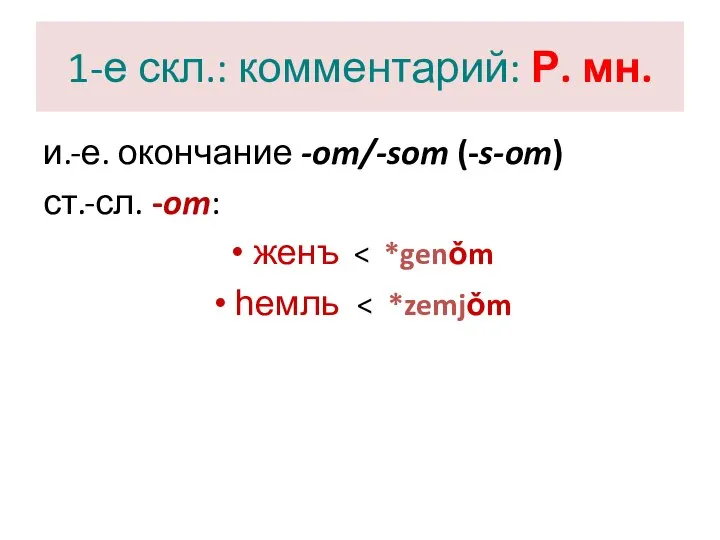

- 6. 1-е скл.: комментарий: Р. мн. и.-е. окончание -om/-som (-s-om) ст.-сл. -om: женъ hемль

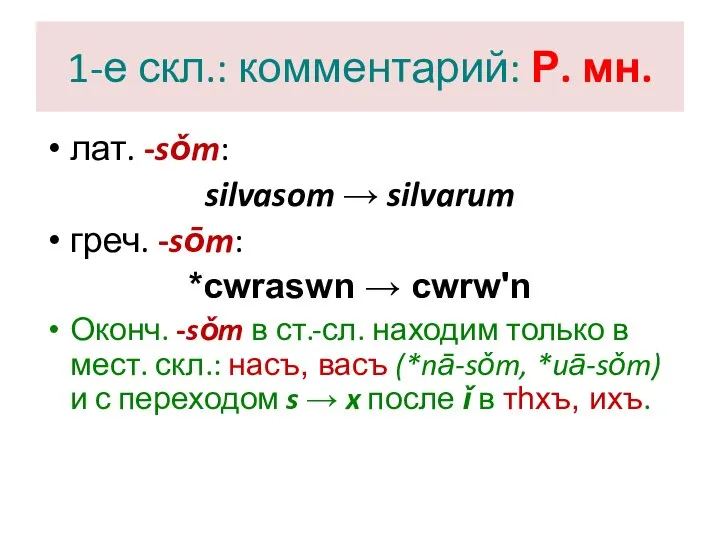

- 7. 1-е скл.: комментарий: Р. мн. лат. -sǒm: silvasom → silvarum греч. -sōm: *cwraswn → cwrw'n Оконч.

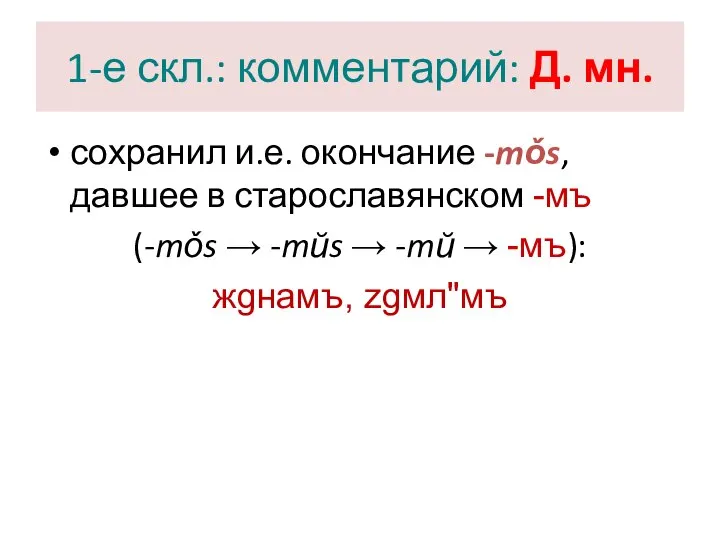

- 8. 1-е скл.: комментарий: Д. мн. сохранил и.е. окончание -mǒs, давшее в старославянском -мъ (-mǒs → -mŭs

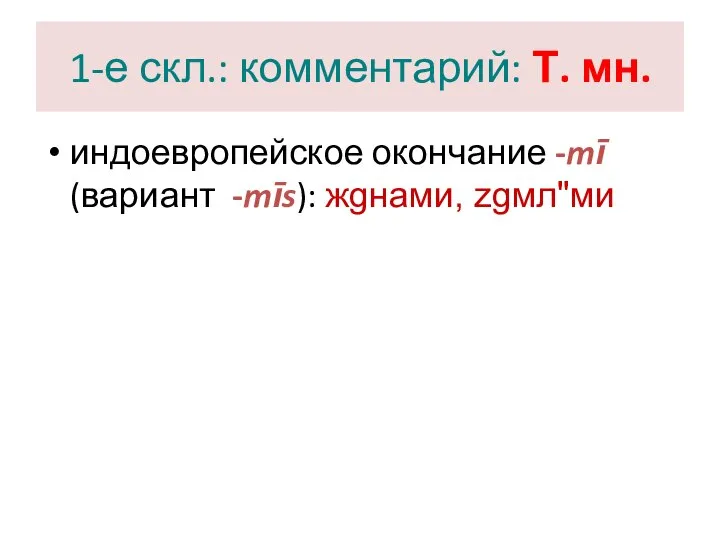

- 9. 1-е скл.: комментарий: Т. мн. индоевропейское окончание -mī (вариант -mīs): жgнами, zgмл"ми

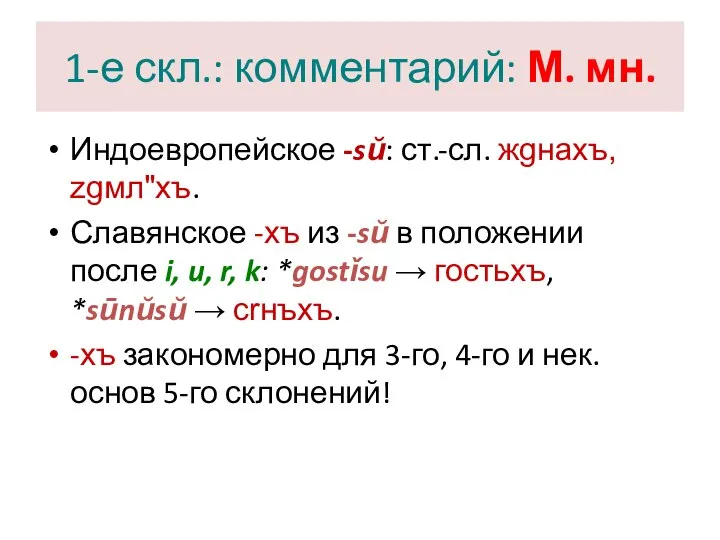

- 10. 1-е скл.: комментарий: М. мн. Индоевропейское -sŭ: ст.-сл. жgнахъ, zgмл"хъ. Славянское -хъ из -sŭ в положении

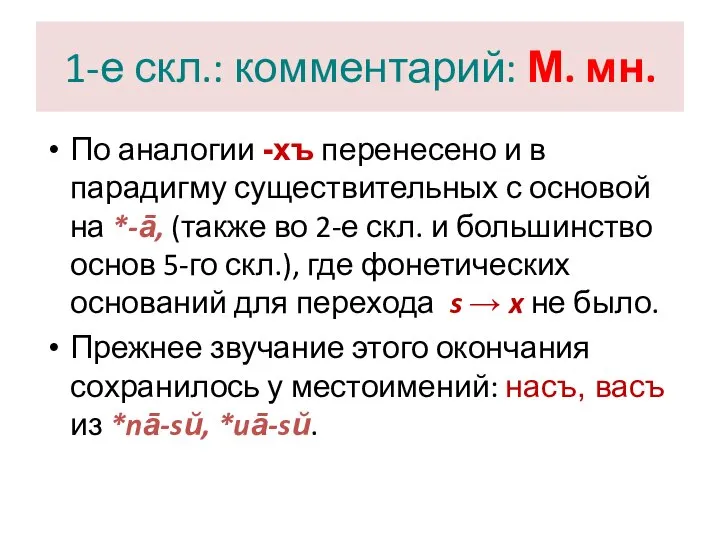

- 11. 1-е скл.: комментарий: М. мн. По аналогии -хъ перенесено и в парадигму существительных с основой на

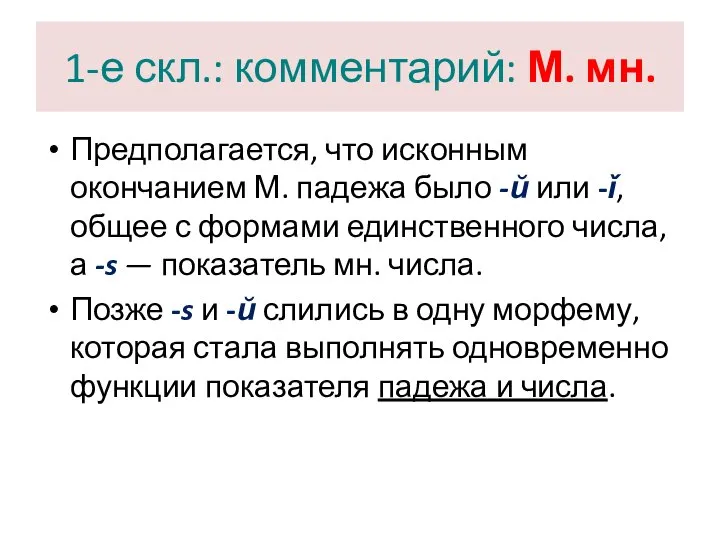

- 12. 1-е скл.: комментарий: М. мн. Предполагается, что исконным окончанием М. падежа было -ŭ или -ǐ, общее

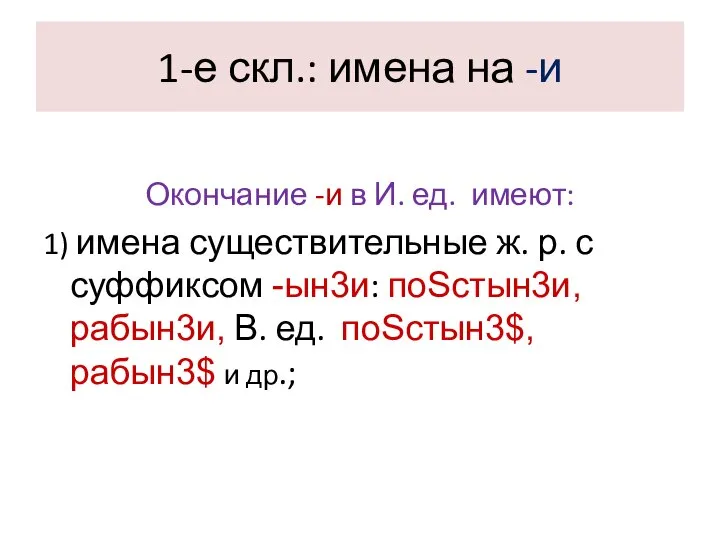

- 13. 1-е скл.: имена на -и Окончание -и в И. ед. имеют: 1) имена существительные ж. р.

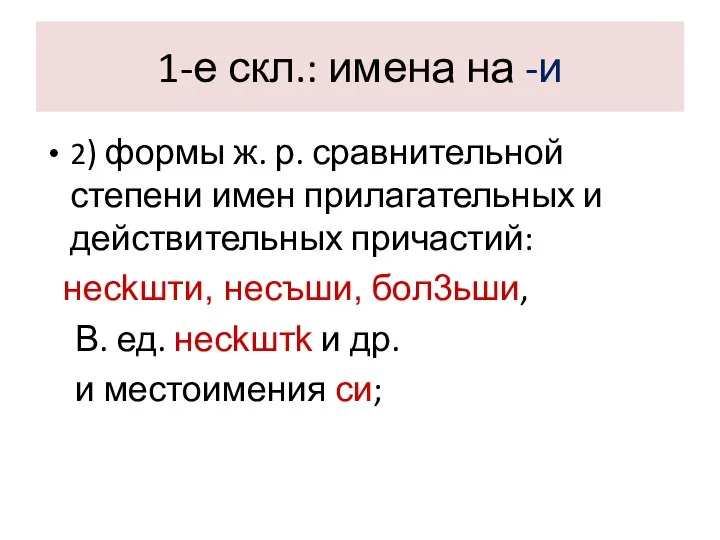

- 14. 1-е скл.: имена на -и 2) формы ж. р. сравнительной степени имен прилагательных и действительных причастий:

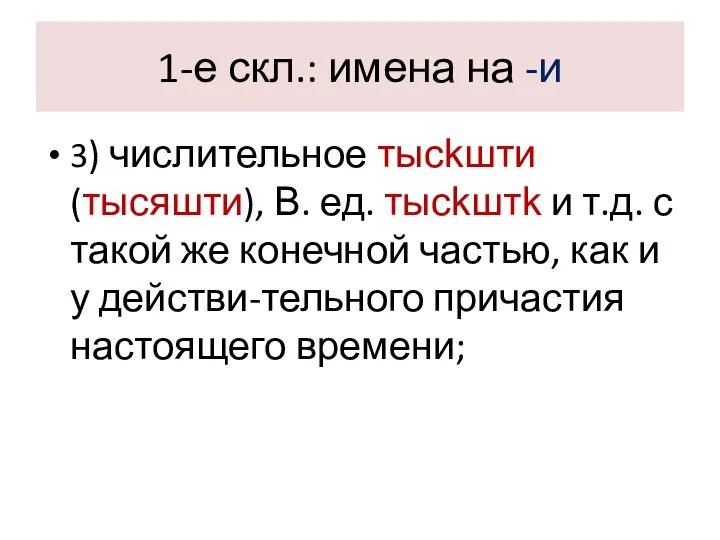

- 15. 1-е скл.: имена на -и 3) числительное тысkшти (тысяшти), В. ед. тысkштk и т.д. с такой

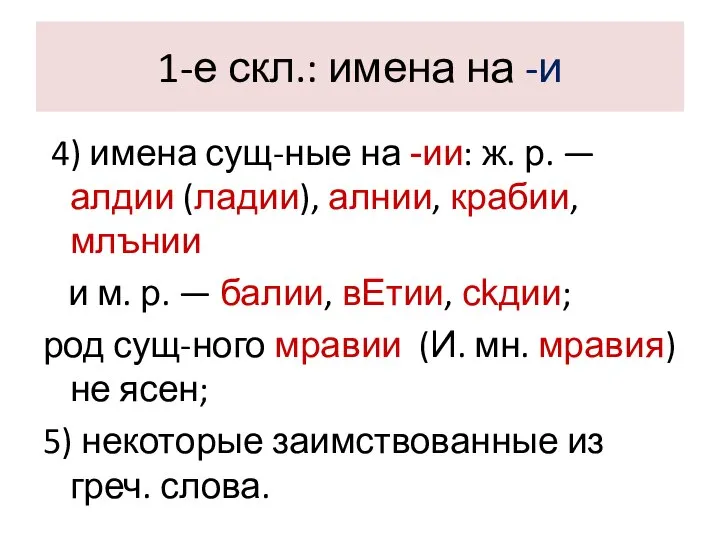

- 16. 1-е скл.: имена на -и 4) имена сущ-ные на -ии: ж. р. — алдии (ладии), алнии,

- 17. 2-е скл.: его роль Составляло с 1-м склонением чёткую родовую оппозицию. Оба эти склонения в ст.-сл.

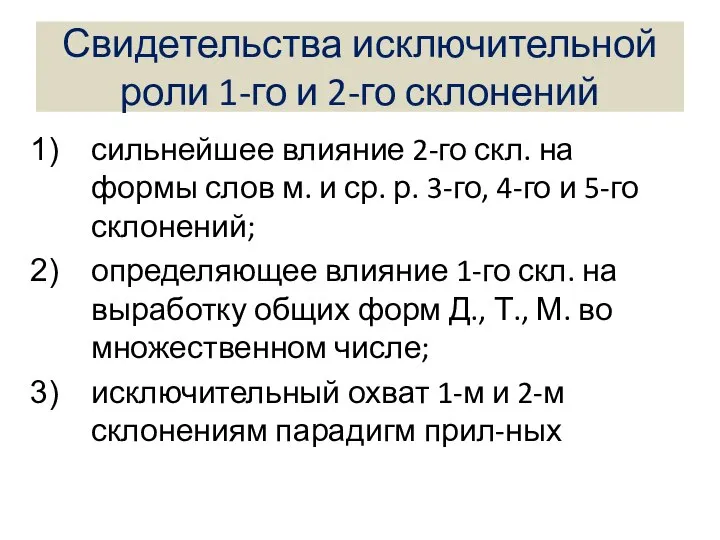

- 18. Свидетельства исключительной роли 1-го и 2-го склонений сильнейшее влияние 2-го скл. на формы слов м. и

- 19. 2-е скл.: состав Имена м. и ср. р. с прежней основой на *-ŏ твердого и мягкого

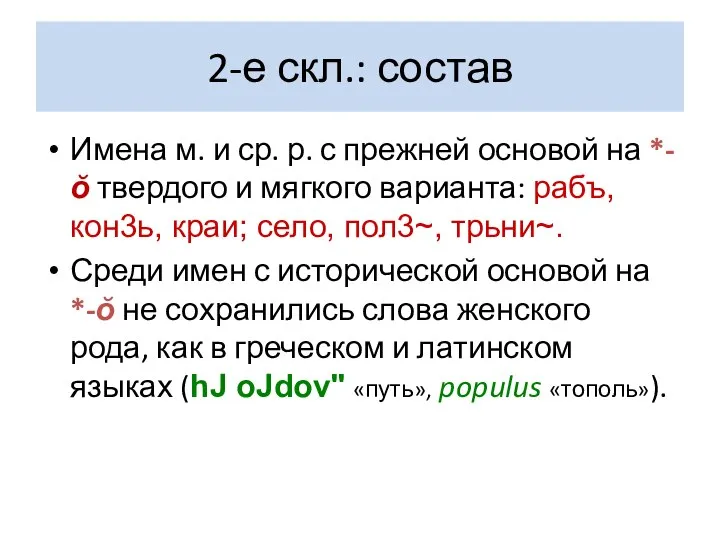

- 20. 2-е скл.: комментарий: И. ед. М. р.: и.-е. -s (тем. гл. + ок.: -ŏs) лат. lupus

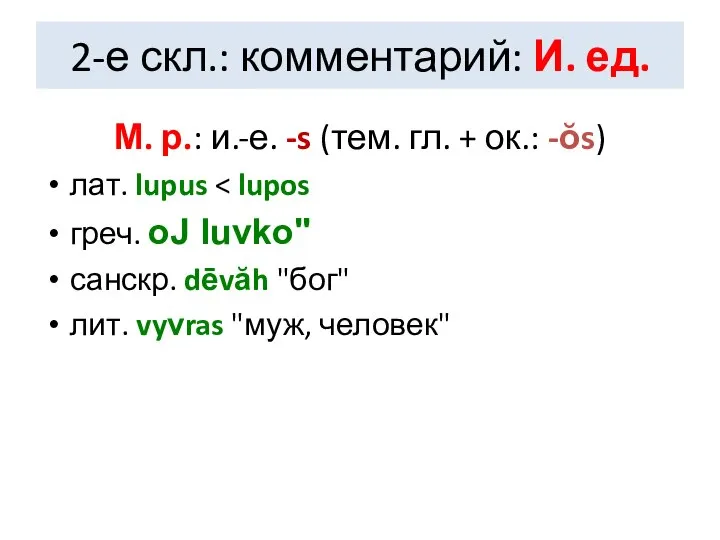

- 21. 2-е скл.: комментарий: И. ед. М. р.: В праславянском -ŏs → -ŭs → -ŭ → ъ

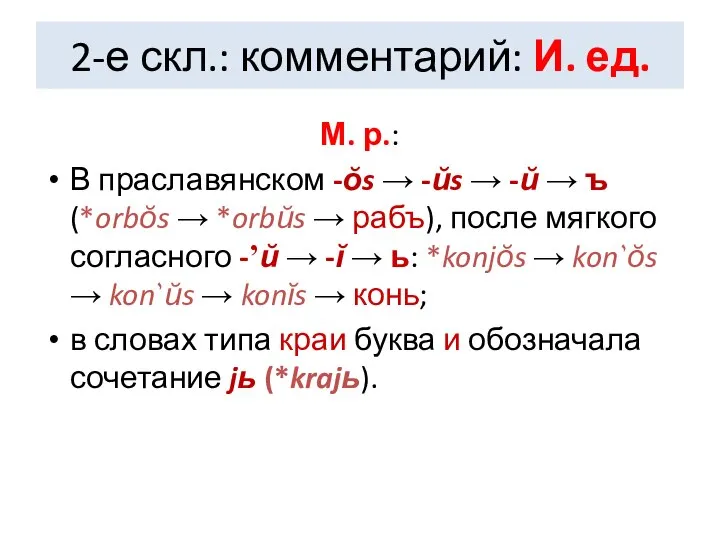

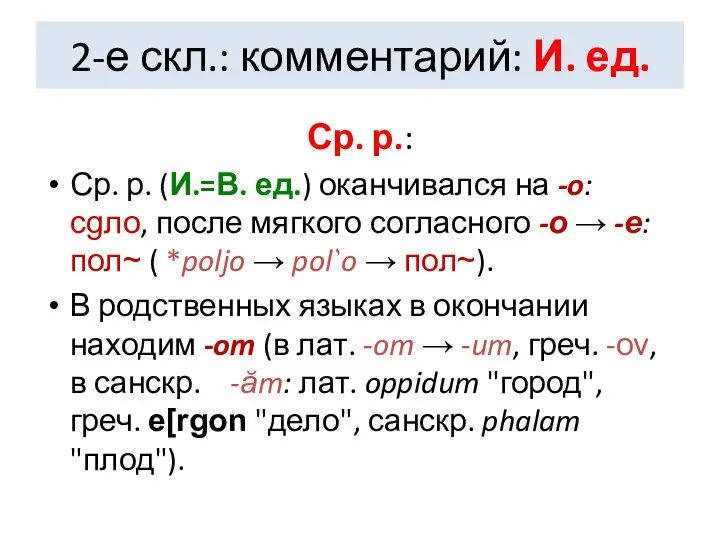

- 22. 2-е скл.: комментарий: И. ед. Ср. р.: Ср. р. (И.=В. ед.) оканчивался на -o: сgло, после

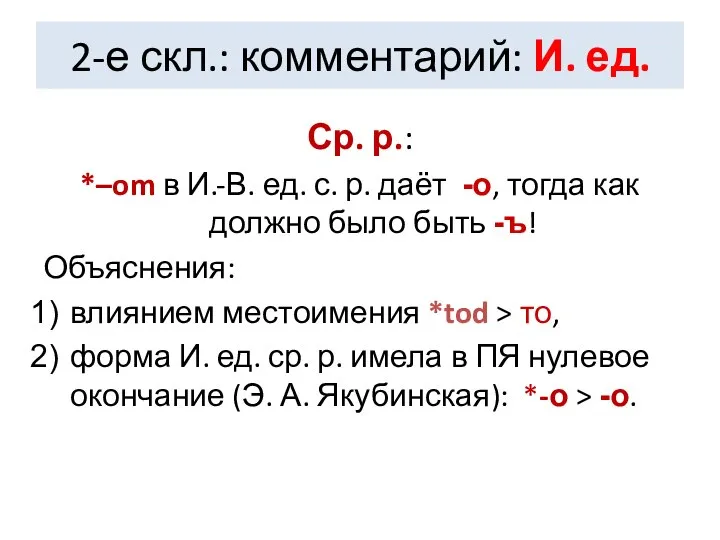

- 23. 2-е скл.: комментарий: И. ед. Ср. р.: *–om в И.-В. ед. с. р. даёт -о, тогда

- 24. 2-е скл.: комментарий: В. ед. М. р.: *-ŏm > -ъ (но в И.-В. ед. ср. р.

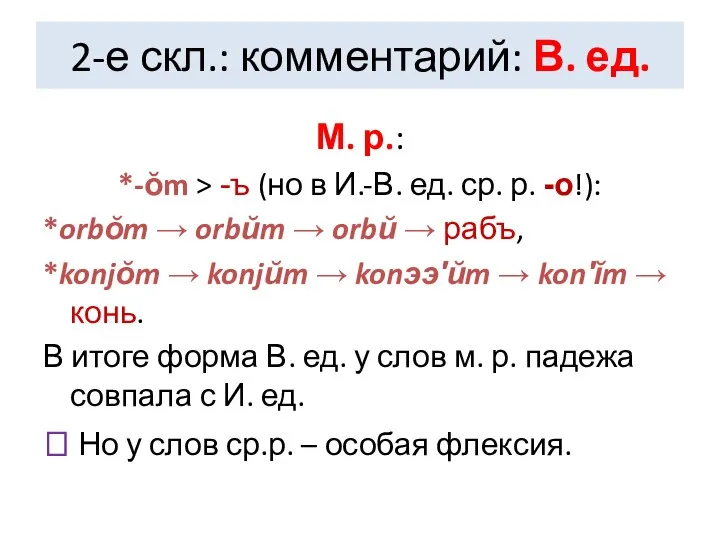

- 25. 2-е скл.: комментарий: З. ед. нулевое окончание:*-Ø; чередование тематич. гл.: *-o/*-e. *orb-e-Ø > рабе. [форма Зв.

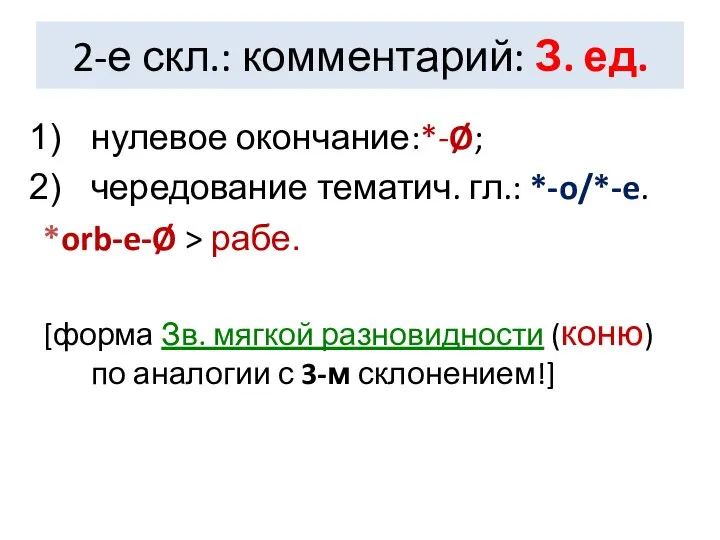

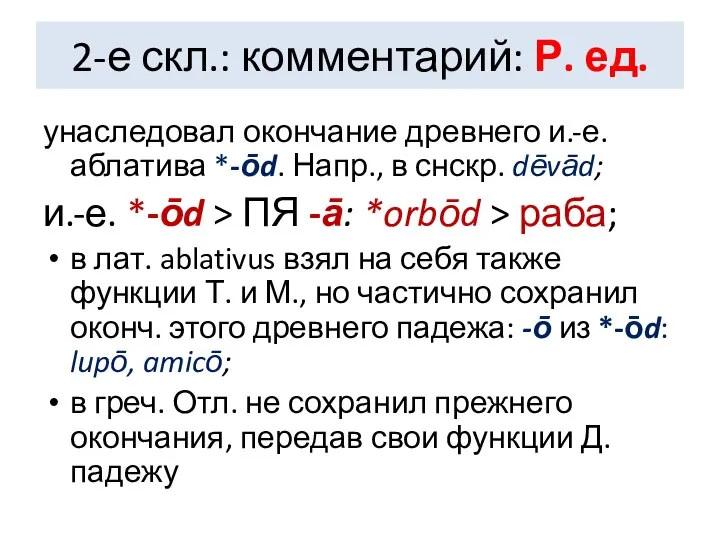

- 26. 2-е скл.: комментарий: Р. ед. унаследовал окончание древнего и.-е. аблатива *-ōd. Напр., в снскр. dēvād; и.-е.

- 27. 2-е скл.: комментарий: Д. ед. ст.-сл. -оS (рабоS соответствий в других и.-е. языках нет

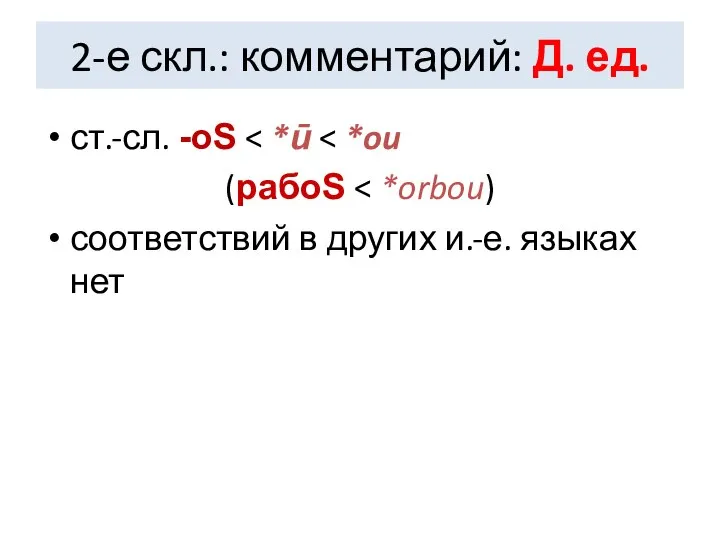

- 28. 2 скл.: комментарий к Д. ед. Ф. Ф. Фортунатова -ou из и.-е. оконч. Д. ед. *-oi:

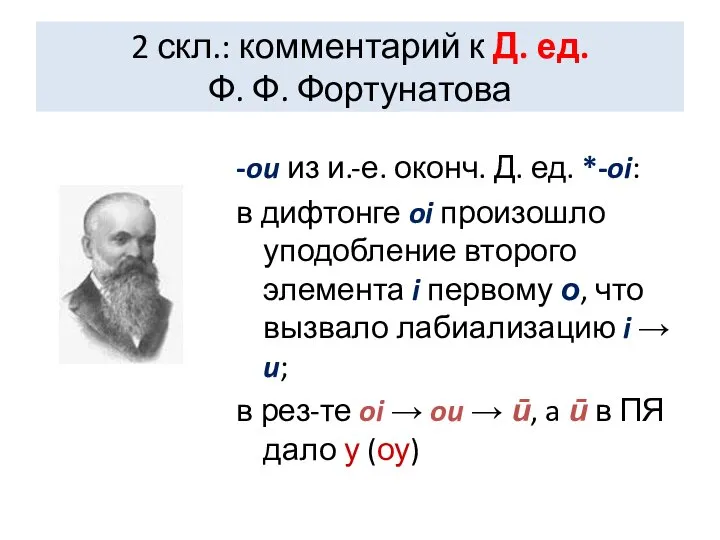

- 29. 2-е скл.: комментарий к Д. ед. В.П.Бесединой-Невзоровой окончание -оS в здесь появилось под влиянием окончания Д.

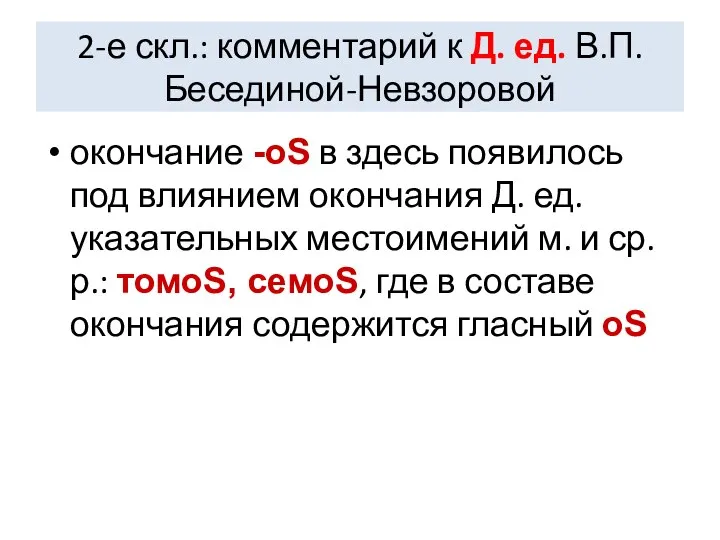

- 30. 2-е скл.: комментарий: Т. ед. окончание и.е.происхождения: -мь из *-mĭ: *orbomĭ → рабомь, в ст.-сл. тематический

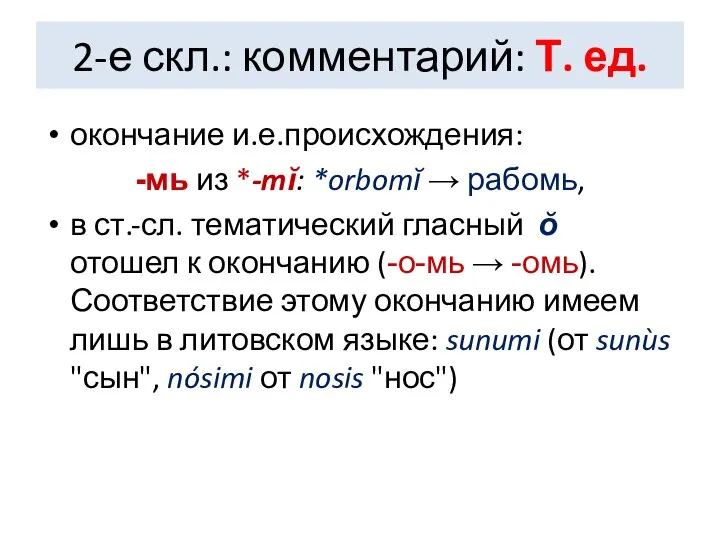

- 31. 2-е скл.: комментарий: М. ед. и.-е. *-ĭ в соединении с гласным суффикса ŏ образует дифтонг -oi,

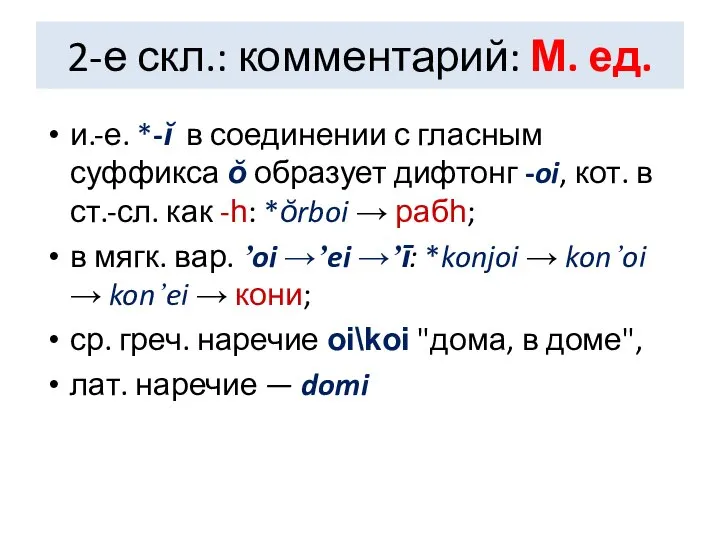

- 32. 2-е скл.: комментарий: И. мн. тем. суф. *-ŏ + местоим. оконч. *-i: дифтонг *oi при нисх.

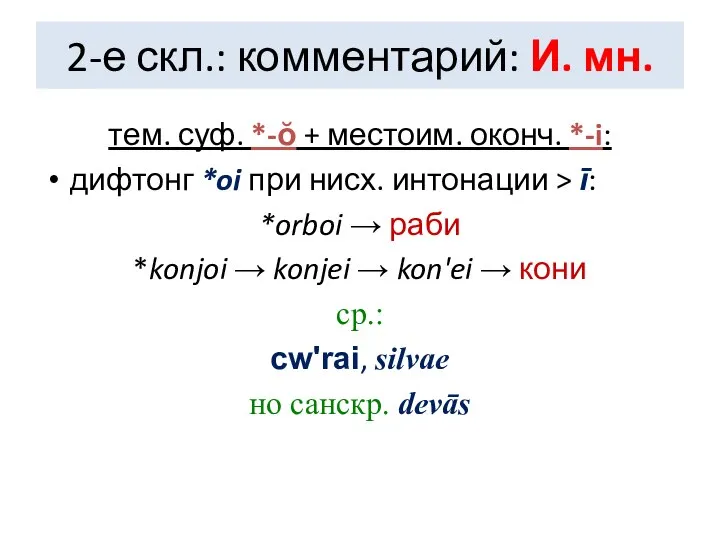

- 33. 2-е скл.: комментарий: М. мн. и.-е. *-sŭ по принципу агглютинации присоединялось к форме М. ед.: *orboi-sŭ

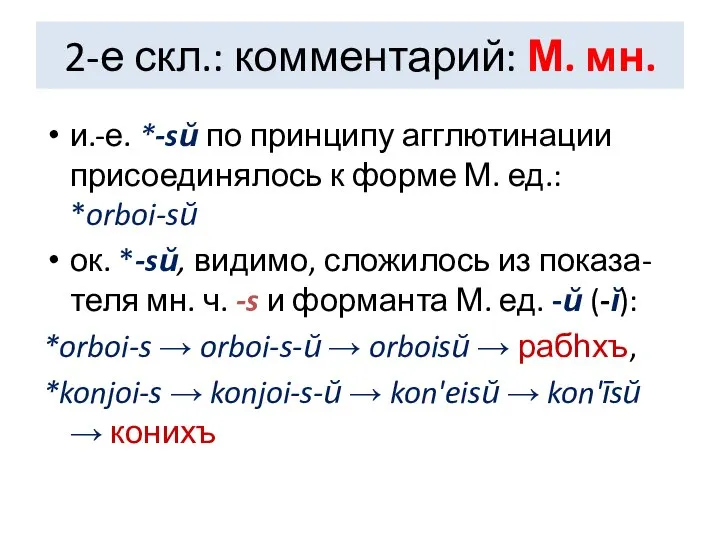

- 34. 3-е склонение

- 35. 3-е склонение: предыстория В ст.-сл. в исходе исторической основы данных слов в разных падежах имеем -ъ-,

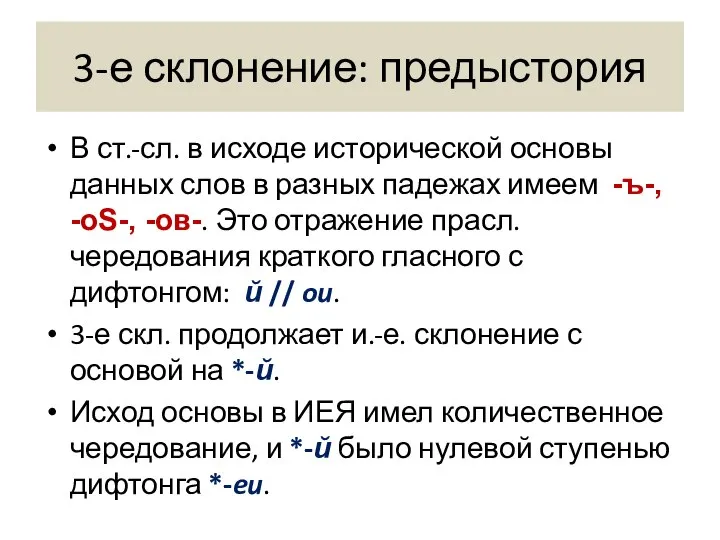

- 36. 3-е склонение: состав Основы на *-ŭ в ст.-сл. не были продуктивным типом склонения. Ни одно из

- 37. 3-е склонение: состав Чаще других формы по 3-му склонению образуют слова сынъ, полъ, волъ, медъ, врьхъ

- 38. 3-е склонение: состав Кроме того, это —гроhдъ и гроhнъ ‘гроздья винограда’, грEхъ, даръ, длъгъ, ледъ, миръ,

- 39. 3-е склонение: состав приемы внутренней реконструкции: многие производные от *ŭ-основ содержат исторический основообразующий суффикс, чаще в

- 40. 3-е склонение: состав В сложном слове медв-Eдь данный исторический основообразующий суффикс сохранился в виде -в- (*medŭ-ědь).

- 41. 3-е склонение: реальные формы Уже в ранних ст.-сл. рукописях отмечено взаимодействие основ на *-ŭ и *-о.

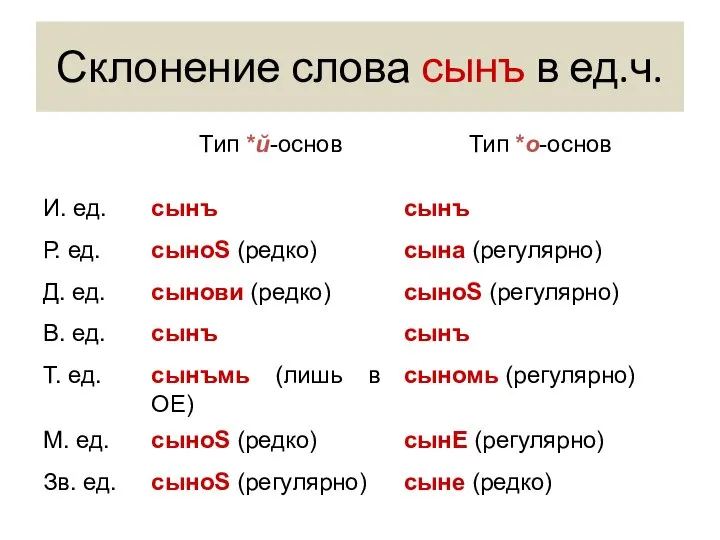

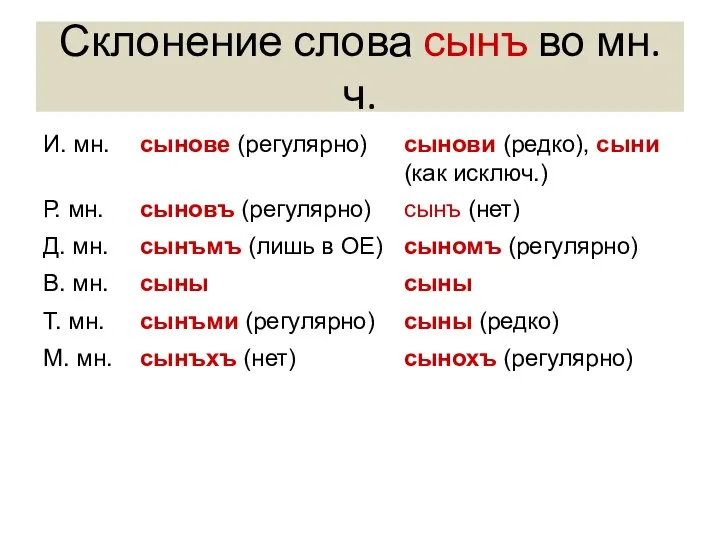

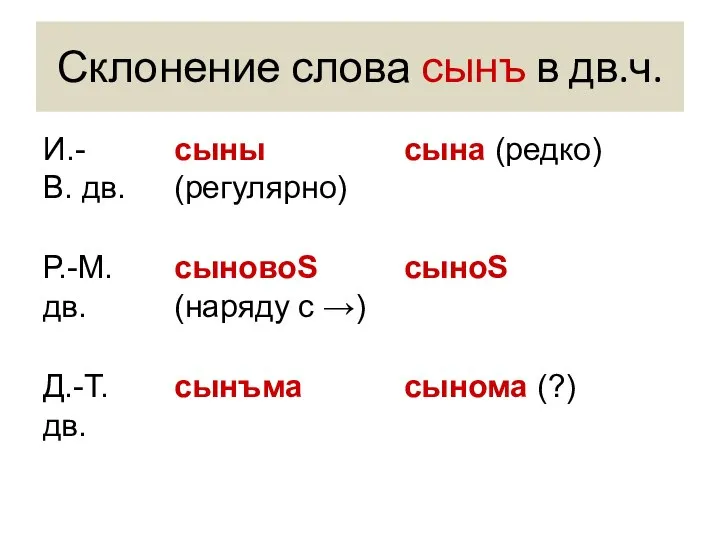

- 42. Склонение слова сынъ в ед.ч.

- 43. Склонение слова сынъ во мн.ч.

- 44. Склонение слова сынъ в дв.ч.

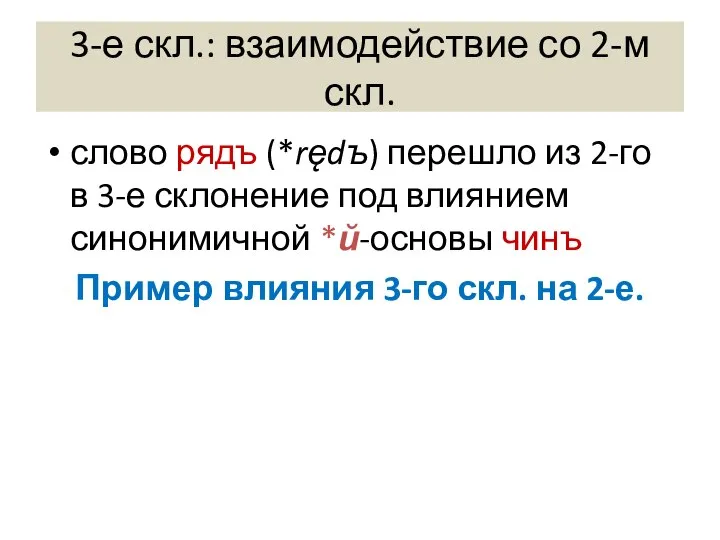

- 45. 3-е скл.: взаимодействие со 2-м скл. слово рядъ (*rędъ) перешло из 2-го в 3-е склонение под

- 46. 3-е скл.: взаимодействие со 2-м скл. Ст.-сл.: формирование категории лица. Ср. 2-е скл.: Р.-В. ед. м@жа,

- 47. 3-е скл.: взаимодействие со 2-м скл. Влияние 3-го скл. на 2-е скл. И. мн. -ове в

- 48. 3-е скл.: взаимодействие со 2-м скл. Влияние 3-го скл. на 2-е скл. Д. ед. -ови начинает

- 49. 3-е скл.: взаимодействие со 2-м скл. Обратное влияние (2-го на 3-е скл.) Было наиболее типичным. В

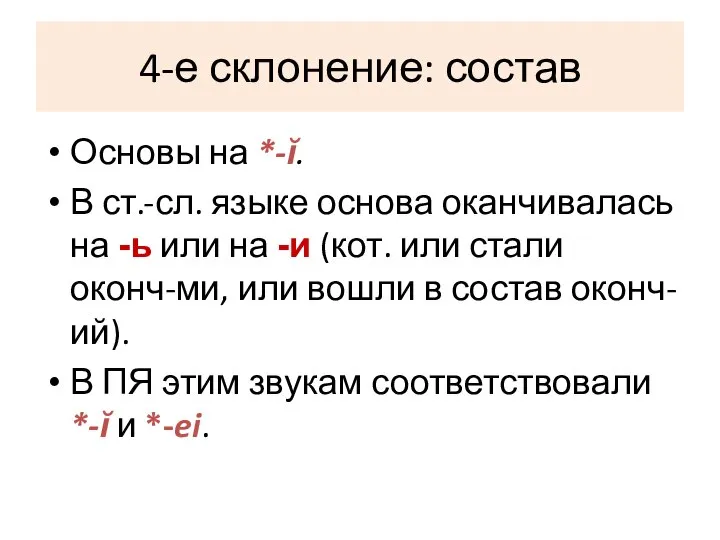

- 51. 4-е склонение: состав Основы на *-ĭ. В ст.-сл. языке основа оканчивалась на -ь или на -и

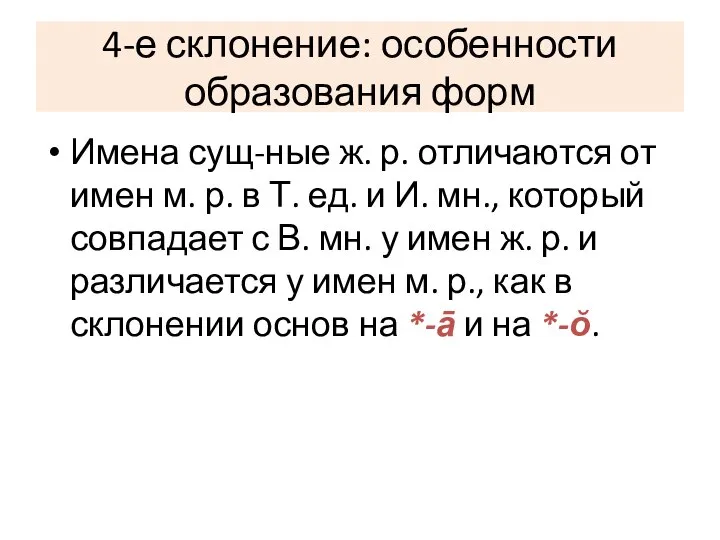

- 52. 4-е склонение: особенности образования форм Имена сущ-ные ж. р. отличаются от имен м. р. в Т.

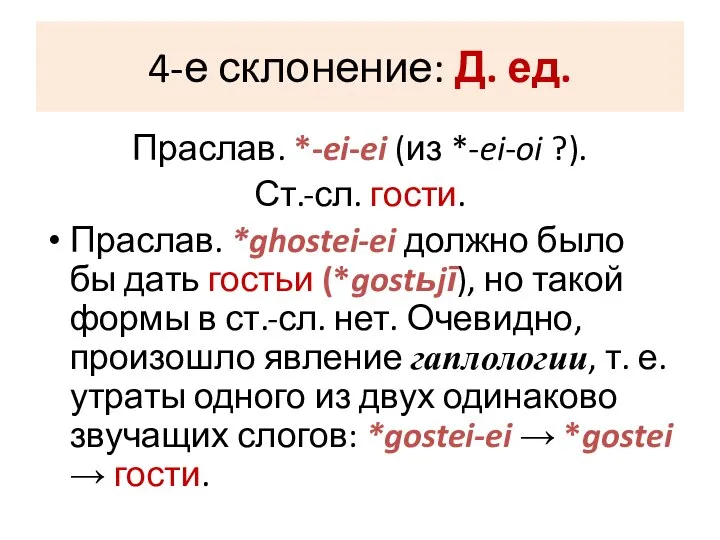

- 53. 4-е склонение: Д. ед. Праслав. *-ei-ei (из *-ei-oi ?). Ст.-сл. гости. Праслав. *ghostei-ei должно было бы

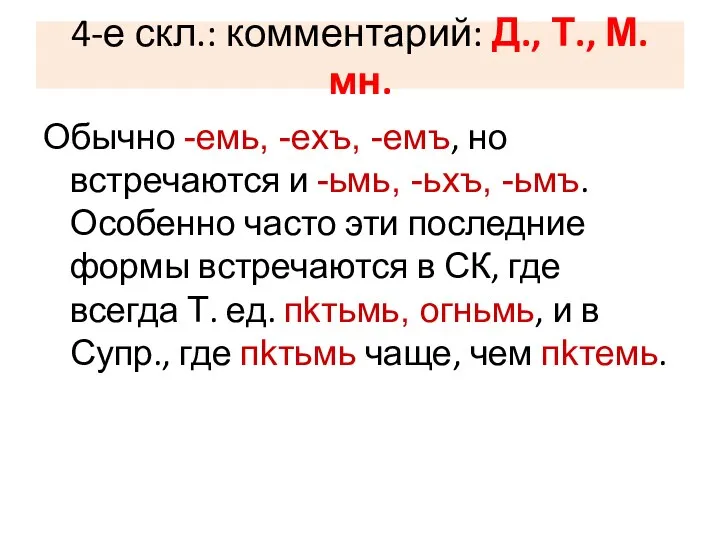

- 54. 4-е скл.: комментарий: Д., Т., М. мн. Обычно -емь, -ехъ, -емъ, но встречаются и -ьмь, -ьхъ,

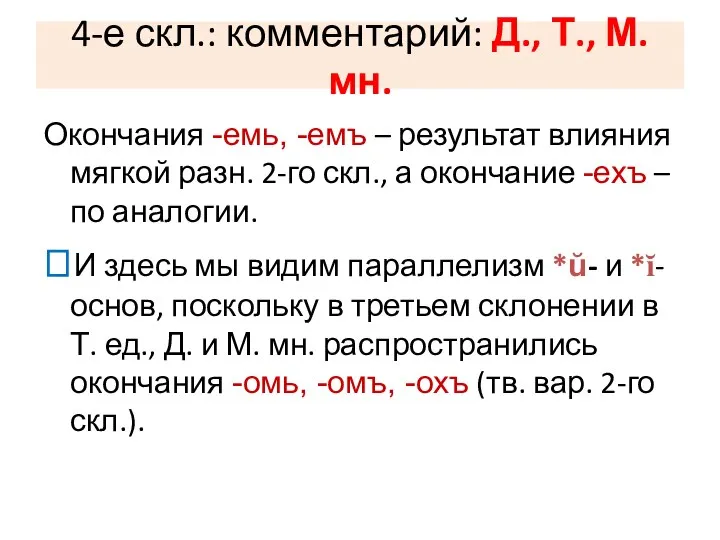

- 55. 4-е скл.: комментарий: Д., Т., М. мн. Окончания -емь, -емъ – результат влияния мягкой разн. 2-го

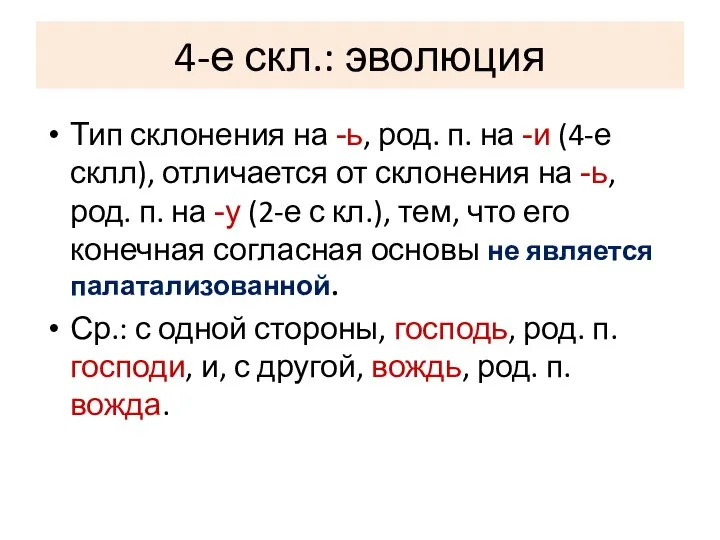

- 56. 4-е скл.: эволюция Тип склонения на -ь, род. п. на -и (4-е склл), отличается от склонения

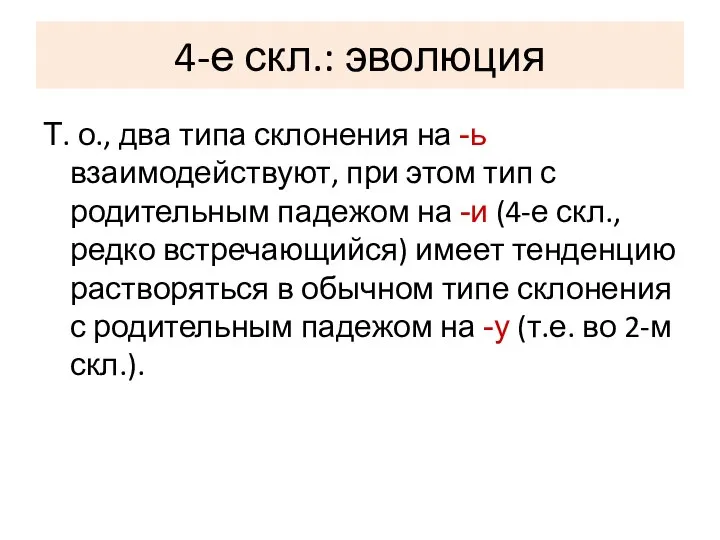

- 57. 4-е скл.: эволюция Т. о., два типа склонения на -ь взаимодействуют, при этом тип с родительным

- 58. 5-е склонение Самостоятельно!

- 60. Скачать презентацию

Аттестационная работа. Методическая разработка практического занятия по внеурочной деятельности

Аттестационная работа. Методическая разработка практического занятия по внеурочной деятельности Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них

Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них Изложение. Маленькие озорники

Изложение. Маленькие озорники ЕГЭ 2015. Правописание корней

ЕГЭ 2015. Правописание корней Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №4 г. Асино Томской области Урок рус

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №4 г. Асино Томской области Урок рус Лев Владимирович Щерба

Лев Владимирович Щерба Обучение приемам содержательной компрессии текста на уроках русского языка

Обучение приемам содержательной компрессии текста на уроках русского языка Синонимы. Что мы о них знаем

Синонимы. Что мы о них знаем Деепричастие. Грамматические признаки деепричастия

Деепричастие. Грамматические признаки деепричастия Словарные слова. 2 класс Ж__вотны__

Словарные слова. 2 класс Ж__вотны__ Сложносокращенные слова

Сложносокращенные слова Звук У и буква У

Звук У и буква У Полезные схемы для игрового сочинения

Полезные схемы для игрового сочинения Нет сквернословию!!!

Нет сквернословию!!! Употребление глаголов Образование форм глаголов

Употребление глаголов Образование форм глаголов Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Урок русского языка в 8 классе. Учитель МБОУ СОШ № 45 г. Белгорода Суслова М. В.

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Урок русского языка в 8 классе. Учитель МБОУ СОШ № 45 г. Белгорода Суслова М. В. Азбука в загадках

Азбука в загадках Средняя школа при Посольстве России в Эфиопии

Средняя школа при Посольстве России в Эфиопии Имя прилагательное

Имя прилагательное Презентация к уроку русского языка в 3 классе по теме «Понятие о глаголе». Шахбанова З.Д. учитель начальных классов

Презентация к уроку русского языка в 3 классе по теме «Понятие о глаголе». Шахбанова З.Д. учитель начальных классов Справочник по орфографии и пунктуации

Справочник по орфографии и пунктуации Научный стиль

Научный стиль Письменные буквы русского алфавита

Письменные буквы русского алфавита Работа с деформированным текстом на уроках русского языка

Работа с деформированным текстом на уроках русского языка Текстовые факторы и текстовые категории. Текстобразующая категория автора

Текстовые факторы и текстовые категории. Текстобразующая категория автора Разновидности объектов и их классификация

Разновидности объектов и их классификация Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста (морально-этического характера. (Задание 15.2. ОГЭ)

Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста (морально-этического характера. (Задание 15.2. ОГЭ) Палиндромы, или перевертыши

Палиндромы, или перевертыши