Содержание

- 2. Православие: софиология, богословский персонализм, неопатристический синтез, литургическое возрождение Католичество: модернизм, неотомизм, новое богословие, аджорнаменто Протестантизм: либеральная

- 3. Православие в России 1901–1903 – религиозно-философские собрания (21 заседание; участвовали: Д. С. Мережковский, Д. В. Философов,

- 4. Православие в изгнании 1917–1925 – «обращение ордена русской интеллигенции в Православие» (Н. М. Зернов. С. 329-330):

- 5. 1919–1923 – Богословский институт в Пг. (ректор о. Николай Чулков, впоследствии Николай митр. Ленинградский, преподаватели Безобразов,

- 6. богословские проекты софиология (прот. С. Булгаков; указ МП 1935: «…признать учением чуждым… Церкви») персоналистское богословие (В.

- 7. Софиология –– совокупность учений о Софии –– Премудрости Божией. Софиология восходит к библейским текстам, прежде всего,

- 8. УЧЕНИЕ О СОФИИ Σ. есть особая Личность. Она может отождествляться со Святым Духом, а также с

- 9. богословие личности плодотворное развитие персоналистской философии среди американских, немецких, русских и французских мыслителей первой половины XX

- 10. БОГОСЛОВИЕ ЛИЧНОСТИ ипостась / лицо / личность ≠ сущность / природа / субстанция (не различие, а

- 11. НЕОПАТРИСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ (три требования к богословию) историзм эллинизм верность Отцам

- 12. неопатристический синтез Возрождение богословия как возвращение к истокам. Протоиерей Георгий Флоровский говорил: Отцы Церкви для нашего

- 13. «Во-первых, православное богословие должно быть историческим… Бог есть Бог действующий –– действовавший в истории начиная с

- 14. литургическое возрождение – евхаристическая экклезиология «В последнее время в Православной Церкви как бы обозначилось евхаристическое возрождение,

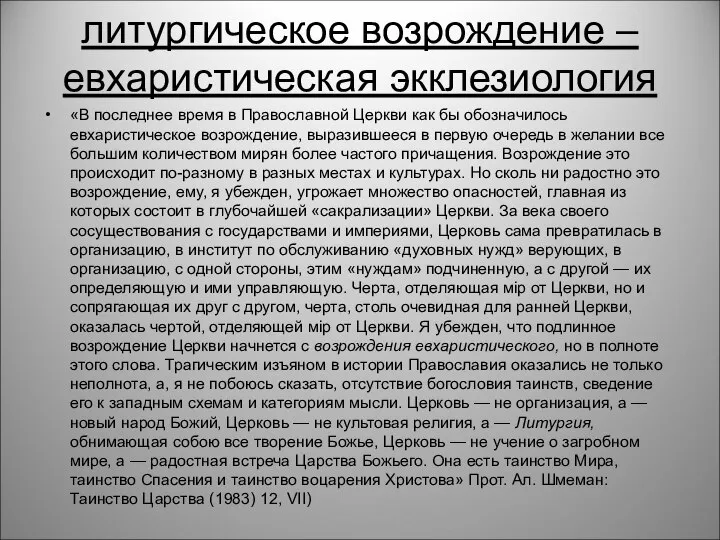

- 15. Католичество в XX веке 1869–1870 – I Ватиканский Собор 1907 – Pascendi dominici (осуждение модернизма –

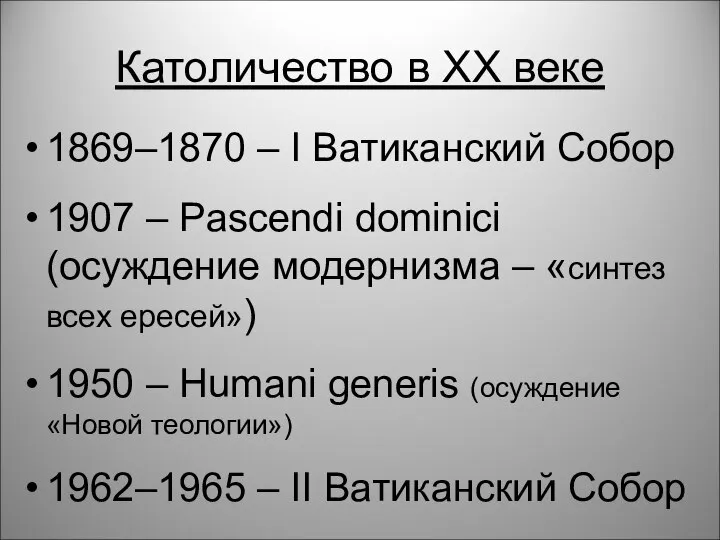

- 16. богословские проекты модернизм неотомизм «Новое богословие» (La Nouvelle théologie) aggiornamento

- 17. МОДЕРНИЗМ модернизм –– направление в католическом богословии начала XX в. (характерно и для других христианских конфессий.

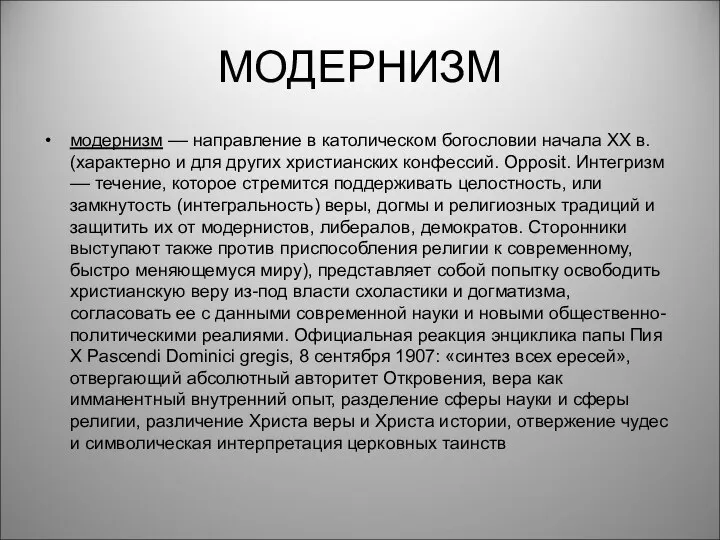

- 18. Евангелие – Церковь ср. А. Гарнак: Церковь ≠ сущность христианства Иисус истории / Христос веры поставленные

- 19. НЕОТОМИЗМ Неотомизм резко противостоит как материализму, так и субъективному идеализму. В 20-е и 30-е гг. 20

- 20. 1879 – Aeterni Patris: Фома в основе кат. богословия представители: Жак Маритен, Этьен Жильсон, Б. Лонерган

- 21. НОВОЕ БОГОСЛОВИЕ la nouvelle théologie (the ressourcement theology –– фр. ressourcement –– возвращение к истокам, возрождение)

- 22. программа «Современное богословие, –– пишет Даниелу, –– стоит перед лицом трех требований: оно должно трактовать Бога

- 23. направления богословской деятельности и исследований Библия –– Писание (история) Отцы Церкви (Предание) (традиция) Литургия –– Таинства

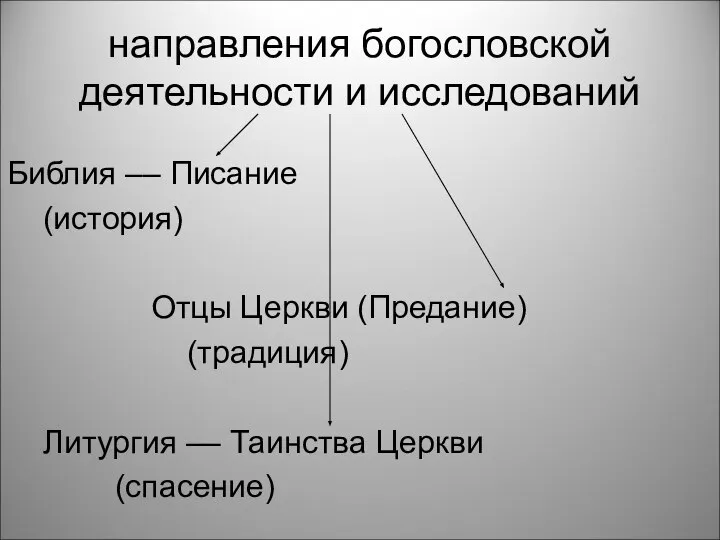

- 24. АДЖОРНАМЕНТО язык богослужения литургическая практика отношение к внешнему миру (Gaudium et spes, 44): «…Церковь старалась выражать

- 25. проекты протестантского богословия либеральная теология (А. Ричль, А. Гарнак) диалектическая теология (К. Барт) демифологизация (Р. Бультман)

- 26. диалектическая теология (Послание ап. Павла к римлянам 1918): отрицая религию как сумму предметных представлений и действий,

- 27. демифологизация По Бультману, керигма (устная проповедь) в евангелиях была заключена в мифологическую оболочку, характерную для ментальности

- 28. теология культуры Как чадо Бога человек участвует в осмысленном порядке, который Бог придал своему творению. Этот

- 30. Скачать презентацию

Система кровообращения

Система кровообращения Использование Flash- моделей при обучении биологии Алисова Е.А., учитель биологии МОУ «СОШ № 20»

Использование Flash- моделей при обучении биологии Алисова Е.А., учитель биологии МОУ «СОШ № 20» Алгебраические дроби Сокращение дробей

Алгебраические дроби Сокращение дробей Бизнес-план. Кафе Chocolate

Бизнес-план. Кафе Chocolate Ассоциативные инвазии кур и влияние альбена на их компоненты

Ассоциативные инвазии кур и влияние альбена на их компоненты Физическая реабилитация в травматологии, ортопедии и хирургии

Физическая реабилитация в травматологии, ортопедии и хирургии  Совершенствование технологии очистки сточных вод г. Слюдянка

Совершенствование технологии очистки сточных вод г. Слюдянка Минеральные ресурсы НЕФТЬ Содержание: Определение, применение; Ресурсообеспеченность; Страны-лидеры; Основные грузопотоки не

Минеральные ресурсы НЕФТЬ Содержание: Определение, применение; Ресурсообеспеченность; Страны-лидеры; Основные грузопотоки не Презентация на тему "Классное ученическое самоуправление" - скачать презентации по Педагогике

Презентация на тему "Классное ученическое самоуправление" - скачать презентации по Педагогике Архетипы

Архетипы История городов

История городов  Типовые конструкции изделия и узлы зданий и сооружений. Серия 1.020

Типовые конструкции изделия и узлы зданий и сооружений. Серия 1.020 Метод Монте-Карло для модели Изинга Модель Изинга в приближении среднего поля. Точное решение модели Изинга.

Метод Монте-Карло для модели Изинга Модель Изинга в приближении среднего поля. Точное решение модели Изинга. Международные аукционы. Выполнила Арсанова Элиза Гр. № 6075

Международные аукционы. Выполнила Арсанова Элиза Гр. № 6075 Свадьба

Свадьба Політичні системи суспільства

Політичні системи суспільства Пещерные храмы в Эллоре По теме: «Искусство Индии» Составила: учитель МХК МОУ СОШ № 131 г. Уссурийска Коляда Наталья Ивановна

Пещерные храмы в Эллоре По теме: «Искусство Индии» Составила: учитель МХК МОУ СОШ № 131 г. Уссурийска Коляда Наталья Ивановна Заклепочные соединения

Заклепочные соединения Решение метрических задач

Решение метрических задач Оборудование электрических подстанций

Оборудование электрических подстанций Лекция 1. Основы программной инженерии. Понятие программной инженерии. Стандарты программной инженерии

Лекция 1. Основы программной инженерии. Понятие программной инженерии. Стандарты программной инженерии Вальтер Скотт. «Айвенго»

Вальтер Скотт. «Айвенго» Острый коронарный синдром

Острый коронарный синдром Типовые мероприятия по биологической очистке загрязненных почв. СРС 6

Типовые мероприятия по биологической очистке загрязненных почв. СРС 6 Институт экономики и управления Учебная дисциплина: «Управление проектами» ПРОЕКТ «ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 9 КЛАССОВ ШКОЛ ИДА- ВИРУМАА: “TELU”» Силламяэ 2010 Выполнили студенты 4 курса: Антон Осипов

Институт экономики и управления Учебная дисциплина: «Управление проектами» ПРОЕКТ «ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 9 КЛАССОВ ШКОЛ ИДА- ВИРУМАА: “TELU”» Силламяэ 2010 Выполнили студенты 4 курса: Антон Осипов Презентация Содержание производственного менеджмента

Презентация Содержание производственного менеджмента  Тренинг. Инструменты. формирования команды

Тренинг. Инструменты. формирования команды Ремонтный процесс Standox Nissan KAB Ultimate Metal Silver. Тренинговая информация

Ремонтный процесс Standox Nissan KAB Ultimate Metal Silver. Тренинговая информация