- Главная

- Еда и кулинария

- Рассказ о русском чаепитии

Содержание

- 2. Сбитень Считается, что изначально напиток назывался взвар, перевар или просто вар. Название «сбитень» он получил позднее.

- 3. Рецептов приготовления этого напитка великое множество, они различаются и способом приготовления и компонентами. Для начала нужно

- 4. Сбитень пьют, так же как и чай. Но он уже сладкий, поэтому лучше всего подойдут несладкие

- 5. медовуха Медовары старины не использовали дрожжи для превращения сахара в спирт. Они делали специальную закваску на

- 6. На Руси делали крепкие медовые напитки трех разновидностей: Ставленый. Этот мед впервые упомянут в летописи 880

- 7. Массовое производство медовухи почти сошло на нет в XVI веке. В XVII веке хмельные меды почти

- 8. Квас Вкус кваса славяне узнали задолго до образования Киевской Руси. В «Повести временных лет» сказано, что

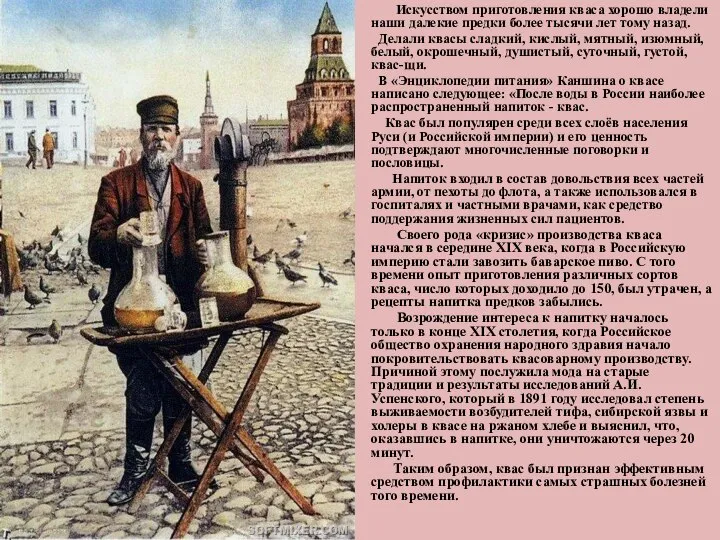

- 9. Искусством приготовления кваса хорошо владели наши далекие предки более тысячи лет тому назад. Делали квасы сладкий,

- 10. В СССР квасу также уделялось особое внимание. Было налажено промышленное производство напитка и жёлтые бочки с

- 11. Единственный недостаток кваса, в том числе домашнего, уже был указан: храниться он недолго. Бутылку с готовым

- 12. Копорский чай (иван-чай, русский чай)- традиционный русский чай, упоминаемый в старорусских летописях с XII века. С

- 13. Ещё несколько столетий назад иван-чай использовался в качестве приготовления вкусного напитка. Данный напиток до начала XX

- 14. Иван-чай сегодня можно купить в аптеке и заварить согласно инструкции, но если вы хотите лично собрать

- 15. 1. Идём собирать иван-чай или кипрей. Собираем листья и цветки. Предпочтение отдаём только самым крепким, зелёным,

- 16. 3. Скручиваем листья. Берём листья и скручиваем их между ладоней в колбаски. Скручивать нужно до тех

- 17. 5. После этого листья режут, раскладывают на противнях или ситах и сушат при температуре 100 градусов

- 19. Скачать презентацию

Сбитень

Считается, что изначально напиток назывался взвар, перевар или просто вар.

Сбитень

Считается, что изначально напиток назывался взвар, перевар или просто вар.

Сбитень готовится в двух емкостях, в одной настаивался мед, в другой пряности. Затем содержимое обеих емкостей смешивалось – сбивалось.

Возможно, отсюда произошло и такое название.

Но надо заметить, слово «взвар» из употребления тоже не уходило

Сбитень – горячий напиток, незаменимый в холодном русском климате. Его делали в богатых домах и в бедных, подавали в трактирах и продавали на улице.

По улицам ходили сбитенщики с огромными сосудами, похожими на самовары, на спине, закутанными в теплую ткань. В зимний период это был лучший способ согреться на улице.

Профессия сбитенщика была на Руси популярной, особенно в местах массового скопления народа, на ярмарках, народных гуляниях и т.д. Причем популярной круглый год, потому что сбитень можно пить и холодным.

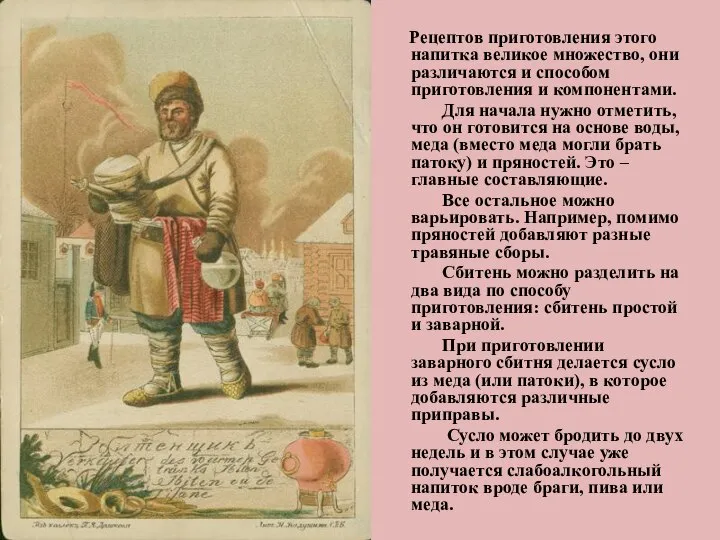

Рецептов приготовления этого напитка великое множество, они различаются и способом

Рецептов приготовления этого напитка великое множество, они различаются и способом

Для начала нужно отметить, что он готовится на основе воды, меда (вместо меда могли брать патоку) и пряностей. Это – главные составляющие.

Все остальное можно варьировать. Например, помимо пряностей добавляют разные травяные сборы.

Сбитень можно разделить на два вида по способу приготовления: сбитень простой и заварной.

При приготовлении заварного сбитня делается сусло из меда (или патоки), в которое добавляются различные приправы.

Сусло может бродить до двух недель и в этом случае уже получается слабоалкогольный напиток вроде браги, пива или меда.

Сбитень пьют, так же как и чай.

Но он

Сбитень пьют, так же как и чай.

Но он

Конечно, любители сладкого могут взять и пряники.

Сосуды для сбитня изготавливали из меди, назывались они сакла или баклага.

Эти емкости впоследствии послужили прообразом для создания самовара для чая

медовуха

Медовары старины не использовали дрожжи для превращения сахара в спирт.

медовуха

Медовары старины не использовали дрожжи для превращения сахара в спирт.

Они делали специальную закваску на основе перги и медового раствора, что придавало напитку совершенно удивительные свойства.

Крепкую медовуху варили в богатых домах – купеческих, боярских. Рекомендации по ее приготовлению даже были даны в Домострое.

Крепость напитка в зависимости от технологии варьировалась от 4 до 9 градусов. На царских пирах напиток занимал важное место, что доказывает описание его подачи.

Каких только сортов не подавали пирующим: вишневый, смородиновый, малиновый, можжевеловый, черемуховый, костяничный, с гвоздикой, мускатом, кардамоном и не только.

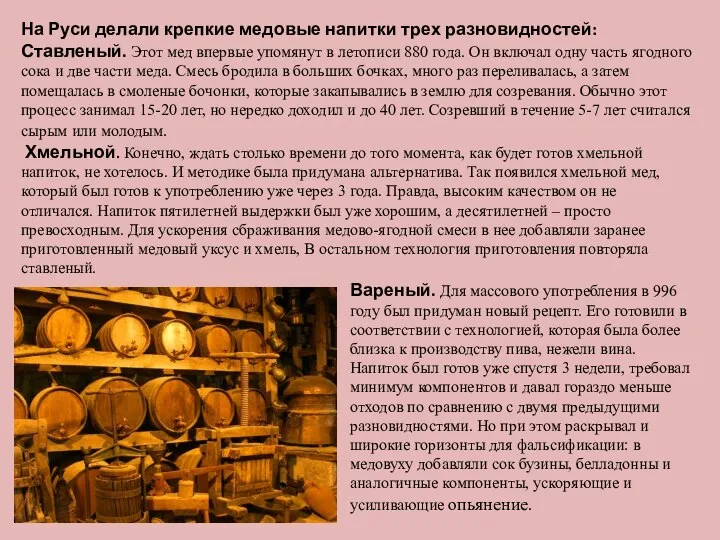

На Руси делали крепкие медовые напитки трех разновидностей:

Ставленый. Этот мед

На Руси делали крепкие медовые напитки трех разновидностей:

Ставленый. Этот мед

Хмельной. Конечно, ждать столько времени до того момента, как будет готов хмельной напиток, не хотелось. И методике была придумана альтернатива. Так появился хмельной мед, который был готов к употреблению уже через 3 года. Правда, высоким качеством он не отличался. Напиток пятилетней выдержки был уже хорошим, а десятилетней – просто превосходным. Для ускорения сбраживания медово-ягодной смеси в нее добавляли заранее приготовленный медовый уксус и хмель, В остальном технология приготовления повторяла ставленый.

Вареный. Для массового употребления в 996 году был придуман новый рецепт. Его готовили в соответствии с технологией, которая была более близка к производству пива, нежели вина. Напиток был готов уже спустя 3 недели, требовал минимум компонентов и давал гораздо меньше отходов по сравнению с двумя предыдущими разновидностями. Но при этом раскрывал и широкие горизонты для фальсификации: в медовуху добавляли сок бузины, белладонны и аналогичные компоненты, ускоряющие и усиливающие опьянение.

Массовое производство медовухи почти сошло на нет в XVI веке.

Массовое производство медовухи почти сошло на нет в XVI веке.

Не сохранились многие основные рецепты, поскольку они передавались в устной форме.

Сейчас медовуха переживает вторую волну популярности.

Ее делают как на производстве, так и в домашних условиях.

Квас

Вкус кваса славяне узнали задолго до образования Киевской Руси.

Квас

Вкус кваса славяне узнали задолго до образования Киевской Руси.

В отличие от пива, которое варили везде и всегда, квас — напиток по преимуществу славянский. Но и в других близлежащих к России странах знают вкус кваса.

В Польше и Литве квас имеет место быть, финны тоже научились делать квас, а в последнее время начали выпускать сухие квасные дрожжи в пакетиках.

Искусством приготовления кваса хорошо владели наши далекие предки более тысячи

Искусством приготовления кваса хорошо владели наши далекие предки более тысячи

Делали квасы сладкий, кислый, мятный, изюмный, белый, окрошечный, душистый, суточный, густой, квас-щи.

В «Энциклопедии питания» Каншина о квасе написано следующее: «После воды в России наиболее распространенный напиток - квас.

Квас был популярен среди всех слоёв населения Руси (и Российской империи) и его ценность подтверждают многочисленные поговорки и пословицы.

Напиток входил в состав довольствия всех частей армии, от пехоты до флота, а также использовался в госпиталях и частными врачами, как средство поддержания жизненных сил пациентов.

Своего рода «кризис» производства кваса начался в середине XIX века, когда в Российскую империю стали завозить баварское пиво. С того времени опыт приготовления различных сортов кваса, число которых доходило до 150, был утрачен, а рецепты напитка предков забылись.

Возрождение интереса к напитку началось только в конце XIX столетия, когда Российское общество охранения народного здравия начало покровительствовать квасоварному производству. Причиной этому послужила мода на старые традиции и результаты исследований А.И. Успенского, который в 1891 году исследовал степень выживаемости возбудителей тифа, сибирской язвы и холеры в квасе на ржаном хлебе и выяснил, что, оказавшись в напитке, они уничтожаются через 20 минут.

Таким образом, квас был признан эффективным средством профилактики самых страшных болезней того времени.

В СССР квасу также уделялось особое внимание. Было налажено промышленное

В СССР квасу также уделялось особое внимание. Было налажено промышленное

В 1975 году в Югославии прошёл международный конкурс напитков, на котором хлебный квас производства СССР получил одну из самых высоких оценок - 18 баллов. Для сравнения, напиток «Кока-Кола» из США получил всего 9,8 баллов.

В наше время квасное производство — это активно развивающаяся отрасль пищевой промышленности, а квас - предмет импорта и национальная гордость. Конечно в основном в стране производится хлебный квас. Но и другие виды напитка (молочный, медовый и пр.) не исчезли, а производятся в небольших мастерских или на дому.

Для приготовления квасных напитков по разным рецептам используют сухари из ржаной и пшеничной муки, отрубей, свежие плоды, ягоды, сухофрукты, цедру, соки, варенье, сиропы, ревень, мёд, молоко. Как дополнительные добавки идут сухие и прессованные дрожжи, сахар (песок, рафинад, карамельный), изюм и мёд.

Единственный недостаток кваса, в том числе домашнего, уже был указан:

Единственный недостаток кваса, в том числе домашнего, уже был указан:

Бутылку с готовым квасом лучше держать в холодильнике — и то не дольше недели.

Иначе квас забродит, и вы получите что-то вроде тёмного пива.

Некоторым, впрочем, нравится.

Пейте квас на здоровье

Существует также квасная кулинария, хотя и не так чтобы уж очень богатая.

Квас используется в окрошке и ботвинье.

В квасе также можно мариновать мясо, особенно свинину: весьма вкусно.

Копорский чай (иван-чай, русский чай)- традиционный русский чай, упоминаемый в

Копорский чай (иван-чай, русский чай)- традиционный русский чай, упоминаемый в

С древности наши предки владели технологией изготовления вкусного, ароматного и целебного чая из кипрея узколистного.

Иван-чай узколистный или Кипрей-узколистный — растение, которое наверняка видели все. Сегодня иван-чай считается обычным сорняком или диким растением, которое цветёт красивыми розовыми цветами.

Другие названия этого растения — Богородицына трава, Верба трава, Кипрейник, Копорка, Копорский чай, Курильский чай, Плакун, Дикий лён, Пуховник, Скрыпей, Дикая фиалка, Хлебница, Яровник, Бурьян, Полевые васильки, Петушковы яблоки, Пырей, Сорочьи глаза и так далее.

Копорка

-дремуха

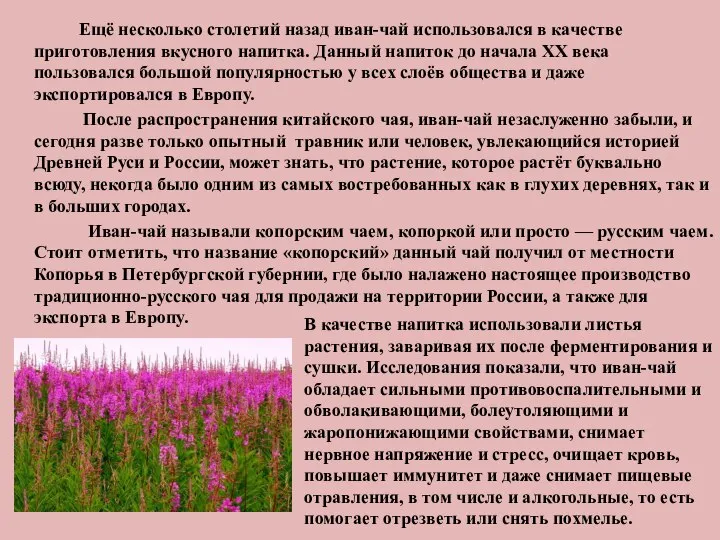

Ещё несколько столетий назад иван-чай использовался в качестве приготовления вкусного

Ещё несколько столетий назад иван-чай использовался в качестве приготовления вкусного

После распространения китайского чая, иван-чай незаслуженно забыли, и сегодня разве только опытный травник или человек, увлекающийся историей Древней Руси и России, может знать, что растение, которое растёт буквально всюду, некогда было одним из самых востребованных как в глухих деревнях, так и в больших городах.

Иван-чай называли копорским чаем, копоркой или просто — русским чаем. Стоит отметить, что название «копорский» данный чай получил от местности Копорья в Петербургской губернии, где было налажено настоящее производство традиционно-русского чая для продажи на территории России, а также для экспорта в Европу.

В качестве напитка использовали листья растения, заваривая их после ферментирования и сушки. Исследования показали, что иван-чай обладает сильными противовоспалительными и обволакивающими, болеутоляющими и жаропонижающими свойствами, снимает нервное напряжение и стресс, очищает кровь, повышает иммунитет и даже снимает пищевые отравления, в том числе и алкогольные, то есть помогает отрезветь или снять похмелье.

Иван-чай сегодня можно купить в аптеке и заварить согласно инструкции, но

Кипрей известен своим пухом, который образуется в стручках этого растения. Этим пухом набивают подушки, а в древние времена из него даже делали пряжу.

В народной медицине его использовали при отите, ангине, язве желудка, мигрени, золотухе, желудочных заболеваниях, от бессонницы, алкогольных психозов, малокровии, а также как мягчительное и потогонное при простуде.

1. Идём собирать иван-чай или кипрей. Собираем листья и цветки. Предпочтение

1. Идём собирать иван-чай или кипрей. Собираем листья и цветки. Предпочтение

2. Дома листья тщательно моем и чуть подсушиваем в тёплом месте (не на солнце). Чтобы подсушить, листья нужно рассыпать небольшим слоем (не толще 5 см.) на день или сутки, пока они не станут вялыми. Периодически перемешивайте листья, чтобы сверху и по бокам они не высохли.

3. Скручиваем листья. Берём листья и скручиваем их между ладоней в

3. Скручиваем листья. Берём листья и скручиваем их между ладоней в

4. Полученные колбаски из листьев складываем в эмалированную кастрюлю и накрываем влажной марлей, или туго заворачиваем в льняное влажное полотенце.

После этого ставим в тёплое место на 6-12 часов. Обычно окончание процесса ферментации листьев можно определить по запаху. Кипрей изменяет свой запах с травянистого, на цветочно-фруктовый. Нельзя сушить при очень жаркой температуре и крайне нежелательно передерживать, иначе иван-чай потеряет свой вкус.

5. После этого листья режут, раскладывают на противнях или ситах и

5. После этого листья режут, раскладывают на противнях или ситах и

6. Хранить такой чай лучше в плотной упаковке, например, стеклянной банке с пластмассовой крышкой. Считается, что чем больше хранится иван-чай, тем сильнее становятся его вкусовые качества.

Сахаристые восточные сладости типа карамели

Сахаристые восточные сладости типа карамели Технология приготовления блюд из птицы

Технология приготовления блюд из птицы Технолачический процесс в производставе багета Молочного

Технолачический процесс в производставе багета Молочного Электрические грили

Электрические грили Коньячный Дом Meukow

Коньячный Дом Meukow Рыба по польски

Рыба по польски Отделочные полуфабрикаты

Отделочные полуфабрикаты Ценообразование алкогольных продуктов. Винная индустрия

Ценообразование алкогольных продуктов. Винная индустрия Разработка технологии бисквитных пирожных для производства мучных кондитерских изделий

Разработка технологии бисквитных пирожных для производства мучных кондитерских изделий Салат Весенний

Салат Весенний Menu restauracyjne

Menu restauracyjne Инфологическая модель данных

Инфологическая модель данных Пищевые жиры. Растительные масла. Масло коровье. Животные топленые жиры. Маргарин. Кулинарные жиры

Пищевые жиры. Растительные масла. Масло коровье. Животные топленые жиры. Маргарин. Кулинарные жиры Зеленый коктейль - нектар Богов

Зеленый коктейль - нектар Богов Грибная почемучка. Сушка грибов

Грибная почемучка. Сушка грибов Технология производства безалкогольных напитков

Технология производства безалкогольных напитков Тайское мороженое

Тайское мороженое Изучение алгоритма подготовки и обслуживания банкета

Изучение алгоритма подготовки и обслуживания банкета Сбалансированный рацион питания 1300 ккал

Сбалансированный рацион питания 1300 ккал Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов из мяса

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов из мяса Полуфабрикаты из мяса

Полуфабрикаты из мяса Мое любимое блюдо — сырные рогалики

Мое любимое блюдо — сырные рогалики Книга Ассортимента ТМ Мрия

Книга Ассортимента ТМ Мрия Найпривабливіші ресторани в світі

Найпривабливіші ресторани в світі Овощное рагу с курицей

Овощное рагу с курицей В чем польза квашенной капусты

В чем польза квашенной капусты Бараночные изделия

Бараночные изделия Международный день чая

Международный день чая