Содержание

- 2. Проблема движущих сил науки. Столь же неоднозначно решается в современной философии науки и вопрос о ее

- 3. Лидерами интернализма являются А. Койре, И. Лакатос и К. Поппер. Главное значение с позиции интернализма придается

- 4. Другой подход в понимании движущих сил развития науки – экстернализм – абсолютизирует роль внешних факторов, в

- 5. Модели развития науки в западной философии науки (К. Поппер, И. Лакатос, Т.Кун, П. Фейерабенд): 1. Логическая

- 6. Принципы динамики научного знания Прежде всего, это преемственность, описанная в диалектике с помощью понятия «диалектическое снятие»

- 7. Как видно, новое в науке прокладывает себе дорогу в процессе взаимодействия и конкуренции различных теорий. На

- 8. Теоретические модели отражают строение, свойства и поведение реальных объектов, позволяют представить объекты и процессы, недоступные для

- 9. Если роль аналогии необходимо доказывать, то Процедура обоснования всегда признавалась как значимый компонент научного исследования. Обоснование

- 10. Механизмы развития научных понятий. Понятие — отображенное в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов

- 11. Модели развития науки в западной философии науки (К. Поппер, И. Лакатос, Т.Кун, П. Фейерабенд): 2. Социо-психологическая

- 12. Методы роста научного знания: 1) Метод рациональной дискуссии (К. Поппер). 2) Концепция фаллибилизма (англ. – fallible

- 13. Проблемные ситуации в науке. Развитие науки в классическом понимании должна развиваться согласно общепризнанной цепочке развития научного

- 14. Суть проблемной ситуации в развитии знаний заключается в преодолении противоречия между необходимостью постижения нового знания в

- 15. Виды проблемных ситуаций: Глобальные проблемы науки — характерны для революционных периодов в развитии науки. Например, на

- 16. Проблемные ситуации в науке: Проблемное осмысление и выдвижение гипотезы: в основе гипотезы как исходного пункта заложены

- 17. Способы преодоления проблемных ситуаций в науке: Актуализация рефлексии, которая, в отличие от мышления в полной его

- 19. Скачать презентацию

Проблема движущих сил науки. Столь же неоднозначно решается в современной философии

Проблема движущих сил науки. Столь же неоднозначно решается в современной философии

Лидерами интернализма являются А. Койре, И. Лакатос и К. Поппер. Главное

Лидерами интернализма являются А. Койре, И. Лакатос и К. Поппер. Главное

Другой подход в понимании движущих сил развития науки – экстернализм –

Другой подход в понимании движущих сил развития науки – экстернализм –

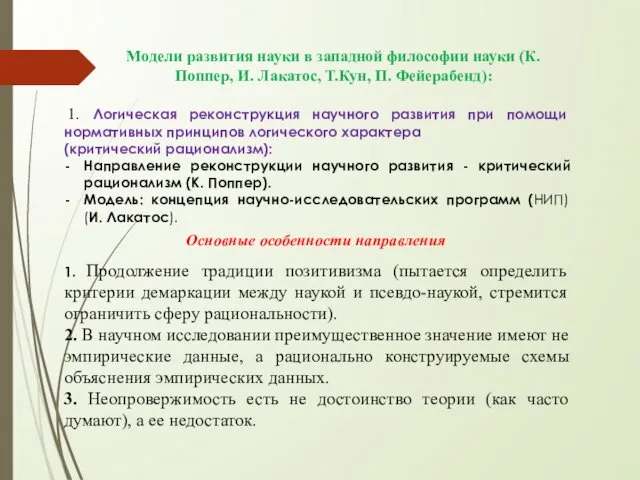

Модели развития науки в западной философии науки (К. Поппер, И. Лакатос,

Модели развития науки в западной философии науки (К. Поппер, И. Лакатос,

1. Логическая реконструкция научного развития при помощи нормативных принципов логического характера

(критический рационализм):

Направление реконструкции научного развития - критический рационализм (К. Поппер).

Модель: концепция научно-исследовательских программ (НИП) (И. Лакатос).

1. Продолжение традиции позитивизма (пытается определить критерии демаркации между наукой и псевдо-наукой, стремится ограничить сферу рациональности).

2. В научном исследовании преимущественное значение имеют не эмпирические данные, а рационально конструируемые схемы объяснения эмпирических данных.

3. Неопровержимость есть не достоинство теории (как часто думают), а ее недостаток.

Основные особенности направления

Принципы динамики научного знания

Прежде всего, это преемственность, описанная в диалектике с

Принципы динамики научного знания

Прежде всего, это преемственность, описанная в диалектике с

Вторым принципом развития науки выступает единство количественных и качественных изменений в развитии науки Преемственность научного познания не есть однообразный, монотонный процесс.

Третьим принципом развития научного знания выступает дифференциация и интеграция* наук. Развитие науки характеризуется взаимодействием двух противоположных процессов – дифференциацией (выделением новых научных дисциплин) и интеграцией (синтезом знания, объединением ряда наук – чаще всего в дисциплины, находящиеся на их «стыке»).

Как видно, новое в науке прокладывает себе дорогу в процессе взаимодействия

Как видно, новое в науке прокладывает себе дорогу в процессе взаимодействия

Современные исследователи называют в качестве приоритетных следующие принципы:

эмпирическая подтверждаемость – согласованность теории с экспериментальными данными;

межтеоретическая согласованность – совместимость теории с другими общепринятыми научными теориями;

эвристичность – открытие перспектив для дальнейших исследований;

когерентность – внутренняя логическая и содержательная связанность;

простота – достижение максимальных результатов наиболее коротким и легким путем.

Подводя итоги изучения проблемы роста научного знания, следует отметить, что большинство подходов к ее решению анализируют научные знания как объективный или социально обусловленный феномен (Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. М., 2005. С. 300–301).

Теоретические модели отражают строение, свойства и поведение реальных объектов, позволяют представить

Теоретические модели отражают строение, свойства и поведение реальных объектов, позволяют представить

Закон науки отражает объективно существующие взаимодействия в природе. Направленны на отражение природной закономерности, формулируются с использованием искусственных языков своей дисциплины. Выделяют «Статистические», основанные на вероятностных гипотезах, и «Динамические» законы, т. е. в форме универсальных условий. Они есть обобщения, которые изменчивы и подвержены опровержению, вызывают проблему о природе законов.

Формирование законов предполагает, что обоснованная эмпирически гипотетическая модель имеет возможность для превращения в схему, которая вводится вначале как гипотетическая конструкция, затем адаптируется к определенной совокупности экспериментов и в этом процессе обосновывается как обобщение опыта.

Роль аналогий. Перенос абстрактных объектов из одной области знания в другую, которым пользуется современное теоретическое знание, использует в качестве своего основания метод аналогий, которые указывают на отношения сходства между вещами. Выделяют аналогии: 1)неравенства (разные предметы имеют одно имя: тело небесное, тело земное); 2)пропорциональности (здоровье физическое / умственное); 3)атрибуции (одинаковые отношения по-разному приписываются объекту: здоровый образ жизни / здоровый организм / здоровое общество). Т. о., умозаключение по аналогии позволяет уподоблять новое единичное явление другому известному.

Если роль аналогии необходимо доказывать, то Процедура обоснования всегда признавалась как

Если роль аналогии необходимо доказывать, то Процедура обоснования всегда признавалась как

Аналитика позволяет прояснить детали, выявить весь потенциал содержания, присутствующий в исходной основе.

Синтетические процедуры обоснования ведут не просто к доказанным обобщениям, но высвечивают принципиально новое содержание, которое не содержалось в разрозненных элементах.

Процедура обоснования предполагает: а) эмпирическую проверку предложений, говорящих об определенных условиях; б) эмпирическую проверку универсальных гипотез, на которых основывается объяснение; в) исследование того, является ли объяснение логически убедительным.

Логика научного открытия - разработка безотказно работающих правил творчества — задача неосуществимая, невозможно дать рациональные обоснования спонтанному творческому процессу. Большое место отводится смелым догадкам, интуиции, переключению «образцов», аналоговому моделированию.

Механизмы развития научных понятий.

Понятие — отображенное в мышлении единство существенных свойств,

Механизмы развития научных понятий.

Понятие — отображенное в мышлении единство существенных свойств,

Научные понятия отражают существенные и необходимые признаки, а слова и знаки (формулы), их выражающие, являются научными терминами.

Развитие понятия предполагает изменение его объёма и содержания. Переход от чувственной ступени познания к логическому мышлению характеризуется, прежде всего, как переход от восприятий, представлений к отражению в форме понятий.

По своему происхождению понятие является результатом длительного процесса развития познания, концентрированным выражением исторически достигнутого знания.

Образование понятия — сложный диалектический процесс, который осуществляется с помощью таких методов, как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, эксперимент и др.

Понятие — это необразное, выраженное в слове отражение действительности. Оно обретает своё реальное мыслительно-речевое бытие лишь в развёртывании определений, в суждениях, в составе определённой теории.

Модели развития науки в западной философии науки (К. Поппер, И. Лакатос,

Модели развития науки в западной философии науки (К. Поппер, И. Лакатос,

2. Социо-психологическая реконструкция развития научного знания и науки:

социально-психологической реконструкции развития научного знания: Т. Кун пытается создать новую антипозитивисткую философию науки, как вырастающую из истории науки; понятие научной парадигмыпонятие научной парадигмы.

«теоретический реализм» - принятие некоторой теории всегда определяет (детерминирует) способ восприятия явлений (П.Фейерабенд).

Основные особенности направления:

1.Принцип методологического плюрализма "призывает создавать и разрабатывать теории, несовместимые с принятыми точками зрения, даже если последние и являются в высшей степени подтвержденными и общепринятыми".

2.Сосредоточили свое внимание на проблеме выбора между уже сформировавшимися теориями.

Методы роста научного знания:

1) Метод рациональной дискуссии (К. Поппер).

2) Концепция фаллибилизма

Методы роста научного знания:

1) Метод рациональной дискуссии (К. Поппер).

2) Концепция фаллибилизма

3) Методология НИП как продуктивное средство историко-научных исследований (И. Лакатос).

4) Метод полиферации (размножения) несоизмеримых теорий (дедуктивно не связанных, использующих разные понятия и методы), т.е. между ними нет логической и содержательной преемственности (П. Фейерабенд).

5) Осуществление научных революций и утверждение парадигмы (Т.Кун).

Проблемные ситуации в науке.

Развитие науки в классическом понимании должна развиваться согласно

Проблемные ситуации в науке.

Развитие науки в классическом понимании должна развиваться согласно

Вопрос?проблема?гипотеза?доказательство?теория,

Где гипотеза выступает как основополагающий этап создания теоретической модели.

Суть проблемной ситуации в развитии знаний заключается в преодолении противоречия между

Суть проблемной ситуации в развитии знаний заключается в преодолении противоречия между

Виды проблемных ситуаций:

Глобальные проблемы науки — характерны для революционных периодов

Виды проблемных ситуаций:

Глобальные проблемы науки — характерны для революционных периодов

Локальные проблемы науки включают противоречия, которые возникают между старым и новым знанием в рамках отдельной научной дисциплины.

Проблемные ситуации в науке:

Проблемное осмысление и выдвижение гипотезы: в основе гипотезы

Проблемные ситуации в науке:

Проблемное осмысление и выдвижение гипотезы: в основе гипотезы

Проблемная ситуация в противоречии между старым и новым знанием: Это то состояние, когда старое знание не может развиваться на своем прежнем основании, а нуждается в его детализации или замене.

Проблемная ситуация в соотношении специфики функционирования теории. Принцип детерминизма с эмпирической точки зрения не совпадает с изучением современной наукой более сложных объектов (статистические, кибернетические, саморазвивающиеся системы).

Проблемная ситуация в замене представлений о л с ее эмпирическим базисоминейном детерминизме и принудительной каузальности новой нелинейной парадигмой (моделью). Причина данной проблемы состоит в нестабильности современного мира, его связью с неопределенностью и неоднозначностью будущего.

Проблемная ситуация в напряжении между рациональностью и сопровождающими ее внерациональными формами построения действительности. Дискуссии по поводу открытой рациональности, впускающей в себя интуицию, ассоциацию, метафору, много-альтернативность

Способы преодоления проблемных ситуаций в науке:

Актуализация рефлексии, которая, в отличие от

Способы преодоления проблемных ситуаций в науке:

Актуализация рефлексии, которая, в отличие от

Промежуточное эпистемологическое (научно-познавательное) поле, когда построение исследования представляет собой комплекс исследовательских методов, где отсутствует деление на эмпиризм, рационализм и т.д.

Точность репрезентации, т. е. представление объекта понятийным образом.

Эксперимент как средство теоретического познания.

Таким образом, проблемные ситуации являются необходимым этапом развития научного познания, поскольку способствуют превращению абстрактных объектов исследования в полноценные теоретические модели, преодолевая старые концепции и формируя новые знания.

Greek philosophy

Greek philosophy Глобализация и её последствия

Глобализация и её последствия Внутри каждого из нас живет стихия. Научись обуздывать свою

Внутри каждого из нас живет стихия. Научись обуздывать свою Богословие в XX веке

Богословие в XX веке Философия, ее предмет и роль в культуре общества

Философия, ее предмет и роль в культуре общества Постклассическая философия. II половина XIX века – начало XX века

Постклассическая философия. II половина XIX века – начало XX века Философия Древней Индии и Китая

Философия Древней Индии и Китая Философы круга В. С. Соловьёва

Философы круга В. С. Соловьёва Античная философия. (Лекция 4)

Античная философия. (Лекция 4) Этапы развития философской мысли

Этапы развития философской мысли История правовых и политических учений

История правовых и политических учений ХІХғ. Неміс философиясы

ХІХғ. Неміс философиясы Светлые и тёмные качества человека

Светлые и тёмные качества человека Французское Просвещение

Французское Просвещение Філософія Давньої Греції та Елліністична філософія

Філософія Давньої Греції та Елліністична філософія Социальная философия

Социальная философия Материя. Платон

Материя. Платон Человек человеку - врачебный инструмент

Человек человеку - врачебный инструмент Научное исследование. Научное познание

Научное исследование. Научное познание ЛЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНФЛИКТОВ Гаранина Елена Юрьевна, кафедра сервиса и моды 2 часа

ЛЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНФЛИКТОВ Гаранина Елена Юрьевна, кафедра сервиса и моды 2 часа  Мудрость веков

Мудрость веков Философия - любовь к мудрости

Философия - любовь к мудрости S7 Airlines. Target audience

S7 Airlines. Target audience Постструктурализм

Постструктурализм Логика - наука о высказываниях

Логика - наука о высказываниях Мораль. Функции морали

Мораль. Функции морали Философия сознания

Философия сознания Родовые поместья -- национальная идея Республики Беларусь

Родовые поместья -- национальная идея Республики Беларусь