Содержание

- 2. Общая характеристика Термин «Возрождение», или «Ренессанс», известен каждому человеку. Мы знакомы с наследием этого времени —

- 3. особенность Возрождение – это феномен западноевропейской культуры, нехарактерный для Византии и России.

- 4. периодизация 1-й период (гуманистический, или антропоцентрический): сер. XIV — сер. XV в. 2-й период (неоплатонический): сер.

- 5. Причины возникновения Ренессанса Обусловлены особенностями католической разновидности христианства и схоластической философии. Назовем две. Противоречие между этическим

- 6. Данте Алигьери (1265-1321) Первым мыслителем эпохи Возрождения по традиции принято называть Данте Алигьери, хотя он и

- 7. Данте Алигьери: некоторые взгляды Данте не противопоставляет земную природу Божественному миру, а наоборот, указывает, что сама

- 8. ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

- 9. ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (1304-1374) Считает, что о Божественных делах пусть рассуждают небожители, а человек как существо земное

- 10. Петрарка является первым ренессансным гуманистом

- 11. Понятие ренессансного гуманизма Ренессансный гуманизм — это не совсем то, что обычно имеется в виду. Гуманизм

- 12. Особенности ренессансного гуманизма гуманисты были в большинстве своем непрофессионалами и видели в этом свое достоинство. Центры

- 13. Флорентийская платоновская академия

- 14. Георгий Гемист Плифон (1355-1452) Плифон (1355–1452) — православный священник из Константинополя. Плифон отличался свободомыслием, несмотря на

- 15. Марсилио Фичино (1433-1499) Он считается фигурой уникальной не только в истории Возрождения, но и вообще в

- 16. Пико делла Мирандола (1463-1494) Основное произведение «900 тезисов». В своих тезисах Пико делла Мирандола собрал все,

- 17. натурфилософия

- 18. Николай Кузанский (1401-1464) Крупнейший мыслитель Возрождения. Самобытный, гениальный философ, которой, в отличие от других философов этой

- 19. Философия бесконечности – принцип совпадения противоположностей Основное положение книги «Об ученом незнании» и всего творчества Кузанского

- 20. Отличие этого принципа от античной философии В античности признаком совершенства и бытия была завершенность, то есть,

- 21. Космологические выводы Николай Кузанский отвергает распространенную в то время аристотелевско-птолемеевскую картину мира замкнутой вселенной, на границе

- 23. Скачать презентацию

Общая характеристика

Термин «Возрождение», или «Ренессанс», известен каждому человеку. Мы знакомы с

Общая характеристика

Термин «Возрождение», или «Ренессанс», известен каждому человеку. Мы знакомы с

Философия эпохи Возрождения представляет собой достаточно пеструю картину, набор разнообразных философских школ, часто несовместимых друг с другом, и не является чем-то целым, хотя и объединена многими общими идеями.

особенность

Возрождение – это феномен западноевропейской культуры, нехарактерный для Византии и России.

особенность

Возрождение – это феномен западноевропейской культуры, нехарактерный для Византии и России.

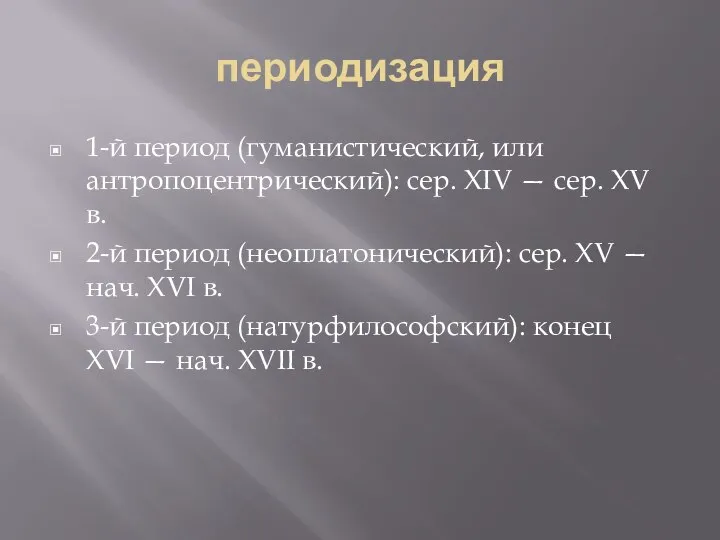

периодизация

1-й период (гуманистический, или антропоцентрический): сер. XIV — сер. XV в.

2-й период

периодизация

1-й период (гуманистический, или антропоцентрический): сер. XIV — сер. XV в.

2-й период

3-й период (натурфилософский): конец XVI — нач. XVII в.

Причины возникновения Ренессанса

Обусловлены особенностями католической разновидности христианства и схоластической философии. Назовем

Причины возникновения Ренессанса

Обусловлены особенностями католической разновидности христианства и схоластической философии. Назовем

Противоречие между этическим характером христианства и отвлеченной проблематикой, присущей схоластике.

миросозерцание западного католического человека было более рассудочным, более направленным на решение онтологических и особенно гносеологических вопросов. При таком подходе часто понятие Бога отделялось от человека и Бог становился не центром мира, не смыслом и целью жизни, а объектом чисто теоретического познания, допускавшим разного рода сомнения. И такие сомнения не замедлили появиться; позднее они перешли в огульное отрицание Бога. Само схоластическое мировоззрение, таким образом, как бы подготовило то явление, которое мы называем Возрождением.

Данте Алигьери

(1265-1321)

Первым мыслителем эпохи Возрождения по традиции принято называть Данте Алигьери,

Данте Алигьери

(1265-1321)

Первым мыслителем эпохи Возрождения по традиции принято называть Данте Алигьери,

Данте Алигьери: некоторые взгляды

Данте не противопоставляет земную природу Божественному миру, а

Данте Алигьери: некоторые взгляды

Данте не противопоставляет земную природу Божественному миру, а

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

(1304-1374)

Считает, что о Божественных делах пусть рассуждают небожители, а человек

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

(1304-1374)

Считает, что о Божественных делах пусть рассуждают небожители, а человек

Он обличает университетское образование и кажущуюся мудрость, которая в устах Петрарки предстает псевдомудростью, которая оперирует различными терминами и словами, но ни к познанию Бога, ни к познанию человека не имеет никакого отношения. Схоласты взяли за образец для себя философию Аристотеля, однако аристотелизм в трактатах схоластиков во многом извращен. Поэтому Петрарка оговаривается, что, выступая против современной философии, он выступает не против Аристотеля как философа, жившего в Древней Греции, а против аристотеликов.

Петрарка впервые вновь поднимает интерес к такому гению античной философии, как Платон. Именно с Петрарки ведет свое начало платоническая линия в философии Возрождения.

Акцент в философии Петрарка ставит на познании человеком самого себя, всего многообразия всех своих чувств такими, какие они есть.

Петрарка считает себя христианином, хотя и указывает на необходимость гуманизации существующего христианства, его направленности на человека. Именно Петрарка впервые вводит термин «гуманизм» и является основоположником гуманистического направления в ренессансной философии и — в более широком плане — основоположником гуманизма вообще.

Петрарка является первым ренессансным гуманистом

Петрарка является первым ренессансным гуманистом

Понятие ренессансного гуманизма

Ренессансный гуманизм — это не совсем то, что обычно имеется

Понятие ренессансного гуманизма

Ренессансный гуманизм — это не совсем то, что обычно имеется

Особенности ренессансного гуманизма

гуманисты были в большинстве своем непрофессионалами и видели в

Особенности ренессансного гуманизма

гуманисты были в большинстве своем непрофессионалами и видели в

вторая их особенность (кроме непрофессионализма) состоит во внимании к античности. Именно в ней им видится идеал, который нужно возрождать. Средние века для гуманистов представляются неким «темным царством», наступившим после античной культуры. По мнению гуманистов, именно в подражании античной культуре, в возрождении античного миропонимания состоит задача истинных философов.

они переводят с древнегреческого на латынь и современные языки практически все древнегреческие произведения; и все, что мы сейчас знаем о Древней Греции, за немногими исключениями, было открыто именно в эпоху Возрождения. Эти работы не просто переводятся, а комментируются, причем комментарии пишутся не с богословской точки зрения, а являются текстологическими, филологическими, так что возникают многие науки, в частности — филология в ее нашем, современном понимании.

Социальные взгляды гуманистов также отличались от общепринятых феодальных; они считали равными все слои населения, ибо каждый человек есть образ Божий и потому все люди — и феодалы и вассалы — равны.

гуманисты проявляли главный интерес интерес к этическим вопросам, поэтому для гуманистической философии нехарактерна онтологическая и гносеологическая проблематика.

Флорентийская платоновская академия

Флорентийская платоновская академия

Георгий Гемист Плифон

(1355-1452)

Плифон (1355–1452) — православный священник из Константинополя. Плифон отличался свободомыслием,

Георгий Гемист Плифон

(1355-1452)

Плифон (1355–1452) — православный священник из Константинополя. Плифон отличался свободомыслием,

Марсилио Фичино

(1433-1499)

Он считается фигурой уникальной не только в истории Возрождения, но

Марсилио Фичино

(1433-1499)

Он считается фигурой уникальной не только в истории Возрождения, но

На этой вилле Фичино и создал многие свои шедевры. Он перевел на латынь всего Платона, всего Плотина, Порфирия, Прокла, Ямвлиха, Дионисия Ареопагита, Гермеса Трисмегиста (Триждывеличавого; легендарного греческого философа-анонима). И перевел таким образом, что до сих пор эти переводы считаются классическими и почитаются наравне с самими оригиналами.

Особенностью философии Фичино является полное слияние античной, в первую очередь неоплатонической, философии с христианством.

Пико делла Мирандола

(1463-1494)

Основное произведение «900 тезисов». В своих тезисах Пико делла

Пико делла Мирандола

(1463-1494)

Основное произведение «900 тезисов». В своих тезисах Пико делла

Основная идея: Весь мир есть то, в чем находится Бог, т.е. Бог есть все во всем; Бог — это совершенство вещей, их сущность.

Большой вклад внес Мирандола в понимание природы в научном смысле, ибо он был, пожалуй, первым из философов, который стал утверждать, что Бог, понимаемый в неоплатоническом смысле, создает мир сообразно некоторым математическим законам. Бог, создавая мир, имел перед Собой геометрию, арифметику, алгебру и другие науки, и поэтому окружающий нас мир построен по этим же математическим законам.

натурфилософия

натурфилософия

Николай Кузанский

(1401-1464)

Крупнейший мыслитель Возрождения. Самобытный, гениальный философ, которой, в отличие от

Николай Кузанский

(1401-1464)

Крупнейший мыслитель Возрождения. Самобытный, гениальный философ, которой, в отличие от

После окончания школы Николай Кузанский поступает в Гейдельбергский университет, а потом учится в Падуанском университете. Он изучает математику, медицину, астрономию, географию, юриспруденцию. В 1423 г. Николай Кузанский становится доктором экономического права, затем поступает в Кельнский университет, где изучает богословие. В 1426 г. Кузанский рукоположен в сан священника, с этого времени начинается его быстрое восхождение по ступеням иерархической лестницы католической Церкви. В 1448 г. Николай Кузанский становится кардиналом, но активная жизнь в рамках католической Церкви не мешает его философским, богословским и естественнонаучным занятиям. Он интересуется географией и впервые предлагает карту Европы, занимается изучением календаря (во многом по его инициативе готовится реформа календарного исчисления), математикой (вносит большой вклад в исчисление бесконечно малых величин).

Основная работа «Об ученом незнании».

Философия бесконечности – принцип совпадения противоположностей

Основное положение книги «Об ученом незнании»

Философия бесконечности – принцип совпадения противоположностей

Основное положение книги «Об ученом незнании»

В начале книги Николай Кузанский дает определение того, что есть максимум: это то, больше которого абсолютно ничего не может быть. Но если максимум таков, то он не может быть меньше сам себя. Если максимум становится меньше максимума, он уже не является максимумом. Поэтому максимум есть и то, меньше чего ничто не может быть, — следовательно, максимум совпадает с минимумом. Но самое минимальное число — это единица; следовательно, максимум есть единица. Максимум есть всеобъемлющее, над всем возвышающееся; он выше всякого утверждения, о нем нельзя сказать, что он есть, он не больше есть, чем не есть. Существование этого высшего единого максимума провозглашается Николаем Кузанским как высшая истина. Этот максимум и есть Бог.

Отличие этого принципа от античной философии

В античности признаком совершенства и бытия

Отличие этого принципа от античной философии

В античности признаком совершенства и бытия

Аргументация: Поскольку окружность бесконечна, центр ее не может находиться в одном месте. Центр такой окружности находится везде, а граница — нигде. Поскольку Бог есть бесконечная окружность, центр которой везде, то Бог есть везде, в каждой части мира Он присутствует весь целиком. Будучи бесконечностью, Бог превышает все противоположности и включает их в Себя. Но кроме абсолютного максимума есть относительный максимум — это мир. Будучи бесконечным, Бог бесконечно содержится в каждой конкретной вещи, поэтому и мир является бесконечным. Мир, как и Бог, есть окружность, центр которой везде, а граница нигде.

Космологические выводы

Николай Кузанский отвергает распространенную в то время аристотелевско-птолемеевскую картину мира

Космологические выводы

Николай Кузанский отвергает распространенную в то время аристотелевско-птолемеевскую картину мира

Николай Кузанский не разделяет ни концепцию творения мира во времени, ни концепцию эманации. Он утверждает, что мир есть развертывание Бога — экспликация. Бог есть единство всего, Он есть бытие-возможность; Бог развертывается в некоторую актуальность, в действительность.

Эта действительность не содержит в себе противоположностей, а является такой, какова она и есть, но развертывание не есть эманация, не необходимая, превышающая Бога сила, а есть развертывание Бога в силу Его собственной воли. Поэтому Бог представляет Собой весь мир в свернутом виде; то, что получается в результате развертывания, уже не есть Бог.

Философия эпохи возрождения и нового времени. Лекция 3

Философия эпохи возрождения и нового времени. Лекция 3 Наука и философия

Наука и философия Общество и производство

Общество и производство  диалектика

диалектика Исламская философия

Исламская философия Russian philosophy

Russian philosophy Индуизм. Типология

Индуизм. Типология Лекция 1,2. Критическое мышление: история и современный статус План: 1. История формирования философского знания. Особенности крити

Лекция 1,2. Критическое мышление: история и современный статус План: 1. История формирования философского знания. Особенности крити Философия и политика Т. Гоббса Выполнила: студентка группы Ю-104 Рыжкова А,П, Чуева Я.Д.

Философия и политика Т. Гоббса Выполнила: студентка группы Ю-104 Рыжкова А,П, Чуева Я.Д. Философия общества

Философия общества Смысл жизни Морозова Е.А.

Смысл жизни Морозова Е.А. Познание мира. Бытие и познание

Познание мира. Бытие и познание Любовь и влюблённость

Любовь и влюблённость Диалектика. Законы диалектики

Диалектика. Законы диалектики Мировоззрение и eгo роль в жизни человека

Мировоззрение и eгo роль в жизни человека Высказывания сократа

Высказывания сократа Диалектика. Тема 11

Диалектика. Тема 11 Предмет профессиональной этики

Предмет профессиональной этики Человек в окружающем мироздании. Тема 1. Самоидентификация по типам строя психики

Человек в окружающем мироздании. Тема 1. Самоидентификация по типам строя психики Язык и картина мира

Язык и картина мира Философия языка

Философия языка Реконструкция древнекитайской ритуальной практики “ши цзе” методом структурного анализа В.С. Спирина

Реконструкция древнекитайской ритуальной практики “ши цзе” методом структурного анализа В.С. Спирина Тема 4. Философия нового времени XVII – XVIII вв

Тема 4. Философия нового времени XVII – XVIII вв Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней Человек. Отличия от животного. Пирамида потребностей Маслоу. Подлинные и мнимые потребности

Человек. Отличия от животного. Пирамида потребностей Маслоу. Подлинные и мнимые потребности Англо-саксонская правовая система

Англо-саксонская правовая система Материя. Платон

Материя. Платон Аристотель

Аристотель