Содержание

- 2. Понятие как форма мышления 2. Познавательная деятельность всегда есть изучение «чего-то» или «кого-то». Выделение объектов нашей

- 3. Суждение как форма мышления 3. Познавать – значит формулировать суждения типа «Каждая планета Солнечной системы вращается

- 4. Умозаключение 4. Человеческое познание в значительной мере состоит в способности строить выводы, или умозаключать. Умозаключение как

- 5. Рассуждение 5. Наконец, и это главное, человек обладает уникальной способностью рассуждать. Мыслить – значит рассуждать. Рассуждение

- 6. Логическая форма Логика изучает отношения между понятиями и суждениями, но при этом установление этих отношений зависит

- 7. 1.2. Основные логические законы и принципы мышления Как и любая наука, логика формулирует свои законы. Их

- 8. Закон противоречия: Противоречащие суждения не могут быть оба истинны, одно из них обязательно ложно: Неверно, что

- 9. Принцип непротиворечивости: Признавая в качестве истинного некоторое суждение, не отвергай (не отрицай) того же самого (если,

- 10. Закон исключенного третьего: Из двух противоречащих суждений одно обязательно истинно: Х или не-Х. Иначе говоря, противоречащие

- 11. Принцип исключенного третьего: На всякий правильно поставленный вопрос о наличии или отсутствии определенной ситуации в действительности

- 12. Принцип достаточного основания: Если высказывается какое-либо суждение, истинность которого подвергается (или, предположительно, может быть подвергнута) сомнению,

- 13. Закон тождества A=A В процессе рассуждения каждое понятие, суждение должно употребляться в одном и том же

- 14. Принцип однозначности В процессе одного и того же рассуждения необходимо связывать с одним и тем же

- 15. Принцип взаимозаменимости В составе сложного языкового выражения слово (или словосочетание) может быть заменено другим, но только

- 16. Нарушения основных законов логики и ее принципов Объективная основа – многозначность и недостаточная определенность смысла некоторых

- 17. Парадокс Протагора и Эватла Древнегреческий ритор и философ Протагор обучал своему искусству молодого афинянина Эватла, готовящегося

- 18. Из истории логики как науки Логика – одна из древнейших наук. Творцом логики как особой научной

- 19. 1.4. Язык, действительность и коммуникация С помощью языка (речи) происходит и формирование мысли, и ее внешнее

- 20. Основные разновидности знаков 1.Знаки-индексы связаны с представляемыми ими объектами как следствия с причинами. Например, к таким

- 21. При рассмотрении языка как системы знаков будем принимать во внимание два типа вопросов: -«Каково значение этого

- 22. Речевые акты 1.Репрезентативы – информационные речевые акты, или сообщения. В ходе этих речевых действий происходит представление

- 23. Естественный и формализованный языки В соответствии с выделенными речевыми актам можно говорить о четырех способах использования

- 24. 1.5. Значение и смысл языковых выражений, основные логические категории знак значение смысл Семантический треугольник

- 25. Значением словесных знаков могут быть объекты в широком смысле слова – все, что может быть как-то

- 26. Отметим, что для одного и того же объекта (или множества объектов) возможны различные выделяющие характеристики. Это

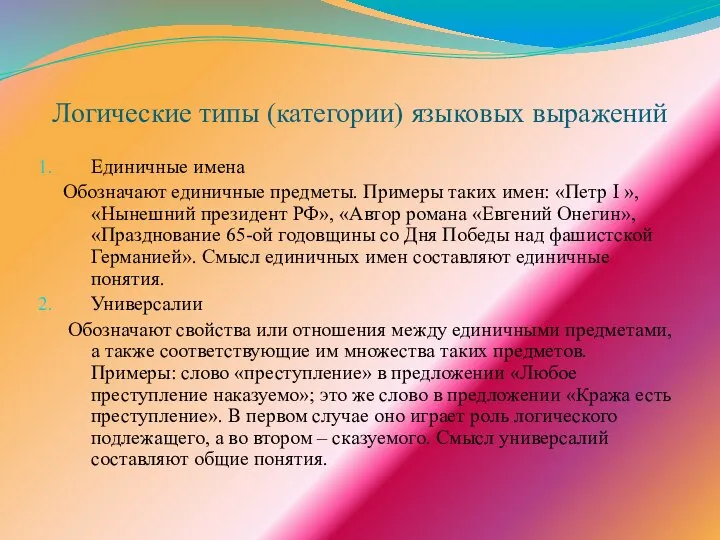

- 27. Логические типы (категории) языковых выражений Единичные имена Обозначают единичные предметы. Примеры таких имен: «Петр I »,

- 28. 3. Предложения Обозначают факты, события, ситуации, требования, оценки. Примеры: «Волга впадает в Каспийское море», «Любое преступление

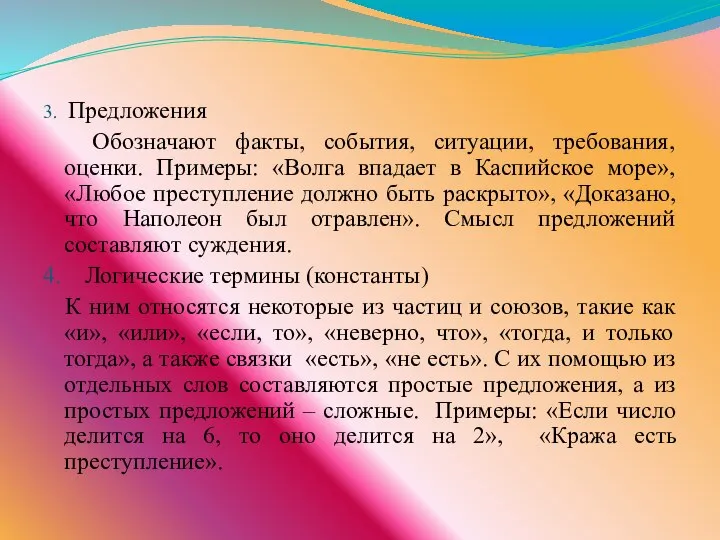

- 30. Скачать презентацию

Ценности в человеческой жизни, их природа и принципы классификации

Ценности в человеческой жизни, их природа и принципы классификации Философиялык терминдер

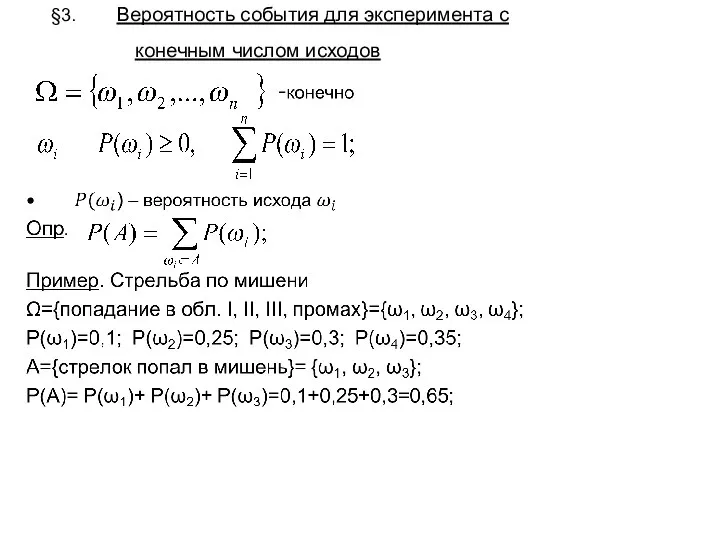

Философиялык терминдер Вероятность события для эксперимента с конечным числом исходов. (Лекция 3-4)

Вероятность события для эксперимента с конечным числом исходов. (Лекция 3-4) Деление и обобщение понятий

Деление и обобщение понятий Философия Владимира Соловьева

Философия Владимира Соловьева Философская антропология. Личность

Философская антропология. Личность Виды и формы познания

Виды и формы познания Синергетика

Синергетика Логика. Понятие и его роль в мышлении. (Тема 3)

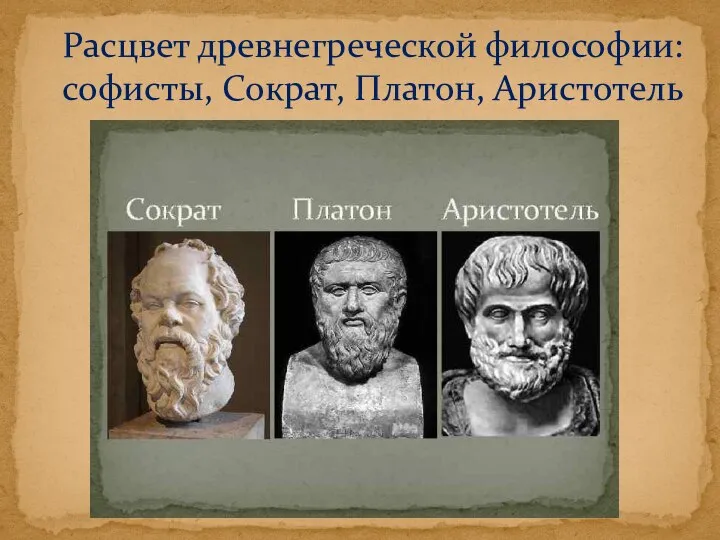

Логика. Понятие и его роль в мышлении. (Тема 3) Расцвет древнегреческой философии: софисты, Сократ, Платон, Аристотель

Расцвет древнегреческой философии: софисты, Сократ, Платон, Аристотель Философские принципы познай самого себя и забота о себе М. Фуко

Философские принципы познай самого себя и забота о себе М. Фуко Духовная деятельность

Духовная деятельность Немецкая философия

Немецкая философия Человек и человечность

Человек и человечность Общественное сознание

Общественное сознание РАЗВИТИЕ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 2 КУРСА ФТД ГРУППЫ Т114 ВАСИЛЬЕВА ИРИНА

РАЗВИТИЕ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 2 КУРСА ФТД ГРУППЫ Т114 ВАСИЛЬЕВА ИРИНА Философия культуры и истории

Философия культуры и истории Потребности и интересы. Курс Эффективная подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 2019

Потребности и интересы. Курс Эффективная подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 2019 Философские теории любви

Философские теории любви Общественное сознание

Общественное сознание Бытие. Основные философские проблемы

Бытие. Основные философские проблемы Из истории русской философии Презентация к уроку обществознания 10 класс Учитель обществознания I квалификационной категории

Из истории русской философии Презентация к уроку обществознания 10 класс Учитель обществознания I квалификационной категории Презентация Минеральные воды и слабоалкогольные напитки

Презентация Минеральные воды и слабоалкогольные напитки Cфера духовной культуры

Cфера духовной культуры Основы теории вероятностей

Основы теории вероятностей Основы философии Тема 7 Античный скептицизм

Основы философии Тема 7 Античный скептицизм  Лао-цзы философиясы

Лао-цзы философиясы Лекция 1,2. Критическое мышление: история и современный статус План: 1. История формирования философского знания. Особенности крити

Лекция 1,2. Критическое мышление: история и современный статус План: 1. История формирования философского знания. Особенности крити