Содержание

- 2. 33. Общая характеристика постпозитивизма: К. Поппер, Т. Кун, М. Полани, П. Фейерабенд. 34. Общая характеристика постпозитивизма.

- 3. ПОСТПОЗИТИВИЗМ: предпосылки ряд философских концепций, возникших в 50-70х гг. XX в. в процессе критики неопозитивизма. К

- 4. Карл Рэймонд Поппер (28 июля 1902 — 17 сентября 1994)

- 5. Принципы научного познания Поппер наиболее известен критикой позитивистского понимания научного метода, фактическим отрицанием верификации и индукции,

- 6. Базовые принципы «критического рационализма» К. Поппера Принцип фаллибилизма – любая научная теория является лишь временно поддержанной

- 7. Карл Рэймонд Поппер Основные понятия его концепции научного знания: Проблема демаркации; Принцип фаллибилизма; Принцип фальсификации; Теория

- 8. 2. Принцип фаллибилизма - утверждает, что любое научное знание носит лишь гипотетический характер и подвержено ошибкам.

- 9. 3. Принцип фальсификации требует принципиальной опровержимости (фальсифицируемости) любого утверждения, относимого к науке. Идея фальсифицируемости научной теории

- 10. 4. Корроборация («подкрепление») Карл Рэймонд Поппер Корроборация (corroboration) – в отличие от подтверждения (confirmation) в стиле

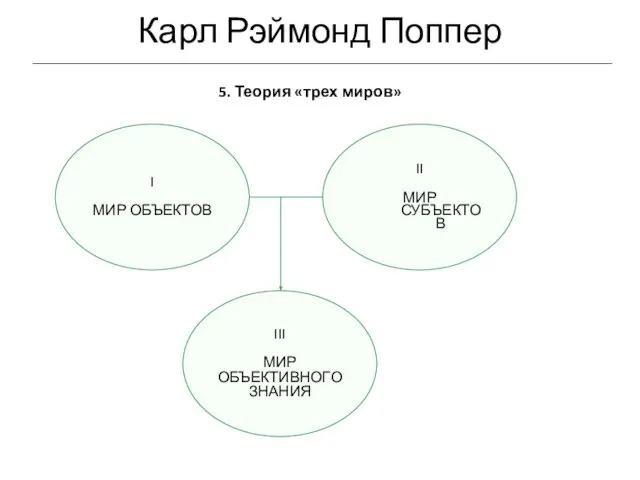

- 11. 5. Теория «трех миров» Карл Рэймонд Поппер

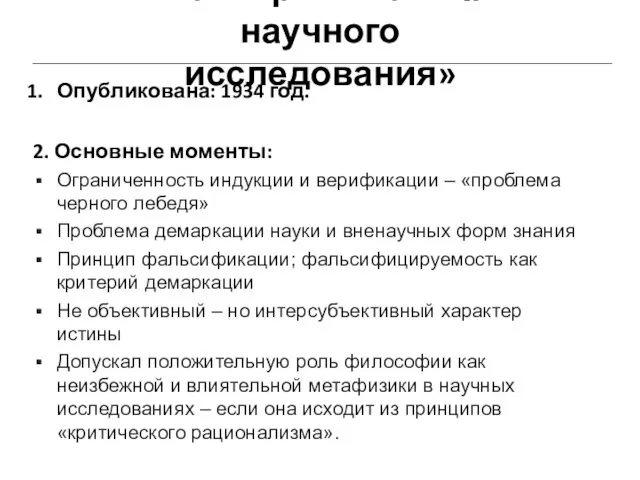

- 12. Опубликована: 1934 год. 2. Основные моменты: Ограниченность индукции и верификации – «проблема черного лебедя» Проблема демаркации

- 13. Томас Кун (18 июля 1922 – 17 июня 1996)

- 14. Концепция научных революций или смены парадигм Парадигма – господствующий в науке в данную эпоху способ постановки

- 15. Без сомнения, Т. Кун был прав, когда утверждал, что в развитии науки периоды эволюционного развития в

- 16. Принцип соответствия (Н. Бор) Теории, справедливость которых установлена для той или иной предметной области, с появлением

- 17. Имре Лакатос (1922-1974)

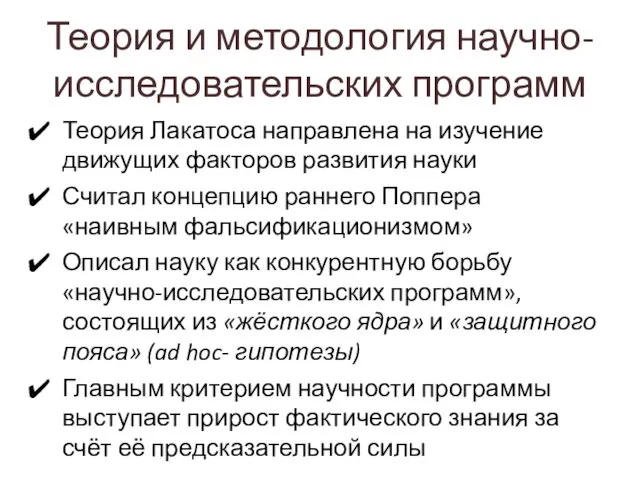

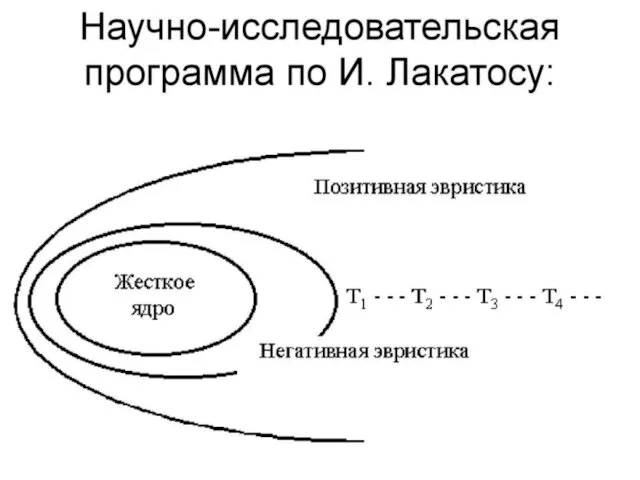

- 18. Теория и методология научно-исследовательских программ Теория Лакатоса направлена на изучение движущих факторов развития науки Считал концепцию

- 19. Развитие научной исследовательской программы

- 20. Пол (Пауль) Карл Фейерабенд (13 января 1924 — 11 февраля 1994)

- 21. Концепция «эпистемологического анархизма» Основные положения: принцип пролиферации принцип несоизмеримости принцип «допустимо все» («everything goes») нет ни

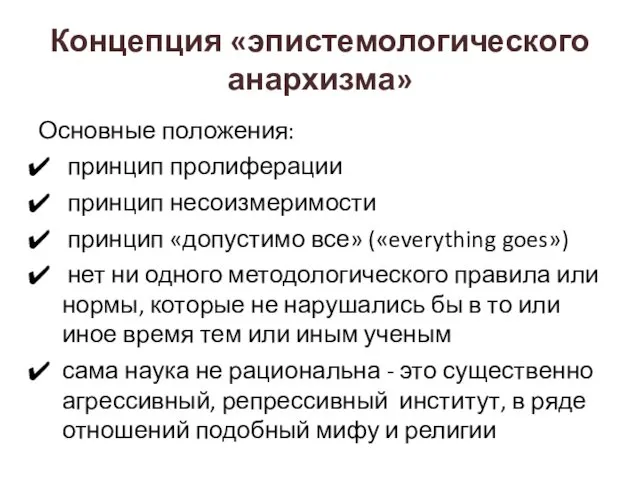

- 22. 1. «Против метода: очерк анархистской теории познания» опубликована в 1975 году 2. Основные идеи: 4 особенности

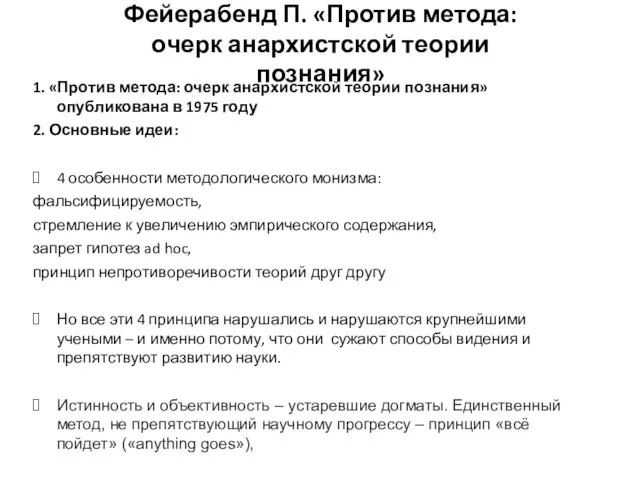

- 23. 1. «Наука в свободном обществе» опубликована в 1978 году 2. Основные идеи: «Свободным является общество, в

- 24. Майкл Полани (1891-1976)

- 25. Концепция «личностного» или «неявного» знания критика основных принципов логического позитивизма личностное или неявное знание –невербальные и

- 27. Скачать презентацию

Философские концепции общественного развития

Философские концепции общественного развития Духовный мир человека

Духовный мир человека Средневековая восточная философия

Средневековая восточная философия Русская философия

Русская философия Философские споры о природе человека, смысле и цели его существования. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества

Философские споры о природе человека, смысле и цели его существования. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества Араб-Мұсылман және батысеуропалық философия

Араб-Мұсылман және батысеуропалық философия Портфолио «Платон» Подготовила: Хвостова Э. Группа 2026

Портфолио «Платон» Подготовила: Хвостова Э. Группа 2026 Философиялык терминдер

Философиялык терминдер Философия. Тема 3: гносеология

Философия. Тема 3: гносеология ДУХОВНАЯ СФЕРА

ДУХОВНАЯ СФЕРА  Человек как духовное существо Бриченко Л.В., учитель ГБОУ СОШ №262 2013

Человек как духовное существо Бриченко Л.В., учитель ГБОУ СОШ №262 2013 Философия Парменида

Философия Парменида Социальное познание

Социальное познание Основы основ. Структура, направления, история философии, категории

Основы основ. Структура, направления, история философии, категории Общество. Стороны общественного бытия

Общество. Стороны общественного бытия Суждение. Виды простых суждений

Суждение. Виды простых суждений Структура научного познания и его методы

Структура научного познания и его методы История философии. Философия Средних веков

История философии. Философия Средних веков Специфика научного исследования. Понятие метода и методологии

Специфика научного исследования. Понятие метода и методологии Концепция пространства и времени в естествознании

Концепция пространства и времени в естествознании  Этика и эстетика. Занятие №10

Этика и эстетика. Занятие №10 Философия античности. Переодизация античной философии. Греческая античная философия

Философия античности. Переодизация античной философии. Греческая античная философия Этика и мораль. Этические нормы и правила на производстве общественного питания

Этика и мораль. Этические нормы и правила на производстве общественного питания Концепции современного естествознания

Концепции современного естествознания Философия Фрейдизма

Философия Фрейдизма Античная философия

Античная философия Онтология древнего Востока

Онтология древнего Востока Средневековая философия

Средневековая философия