Содержание

- 2. Височно-нижнечелюстной сустав(ВНЧС) - это подвижное соединения мыщелка нижней челюсти с основанием черепа. Данный сустав является парным.

- 4. Заболевания ВНЧС встречаются у 25-60% населения, причём в подростковом и юношеском возрасте у 16-30%.

- 5. Этиология Самой частой причиной развития дисфункции ВНЧ-суставов является - стресс. Не менее распространенными причинами дисфункции ВНЧС

- 6. К другим возможным причинам заболевания относятся: - травмы суставов - длительные приёмы у стоматолога (3 и

- 7. Диагностика заболеваний ВНЧС Клинические методы: 1) Опрос и тщательный сбор анамнеза Необходимо выяснить последовательность появления симптомов,

- 8. 2) Исследование лицевых признаков: а) недоразвитие нижней челюсти; б) деформации костей лица

- 9. 3) Осмотр, сравнительная пальпация и перкуссия суставов При суставной патологии в большинстве случаев видимых изменений со

- 10. 4) Оценка объема, траектории и характера движения нижней челюсти в вертикальной, сагиттальной и трансверсальной плоскостях: В

- 11. 5) Исследование характера окклюзионных нарушений, окклюдография. а) сужение нижней зубной дуги б) аномалия положения зубов в)

- 12. Специальное рентгенологическое исследование 1) Рентгенография височной кости и ВНЧС 2) Ортопантомография (ОПТГ) 3) Томография ВНЧС 4)

- 13. Миография Метод функционального исследования мышечной системы, позволяющий графически регистрировать биопотенциалы мышц. Биопотенциал это разность потенциалов между

- 14. Миография — единственный способ, который может установить точное место повреждения того или иного нерва, дать точную

- 15. Основные показания к применению: травмы черепно-челюстных лицевых отделов; воспалительные процессы черепно-челюстных лицевых отделов; дентальные имплантации; врожденные

- 16. Различают три основных метода ЭМГ: 1) интерференционный (поверхностный, суммарный, глобальный), при котором электроды накладывают на кожу;

- 17. В ортопедической стоматологии ЭМГ используется для изучения биоэлектрической активности жевательных мышц при полном отсутствии зубов и

- 18. Ортопедическое лечение полными съемными протезами приводит к увеличению биоэлектрической активности жевательных мышц во время жевания и

- 19. В терапевтической стоматологии МГ проводят при пародонте и пародонтозе для регистрации изменений силы сокращений жевательной мускулатуры,

- 20. В хирургической стоматологии поверхностную ЭМГ применяют при переломах челюстей, воспалительных процессах челюстно-лицевой области (флегмоны, абсцессы, периостит,

- 21. При травмах челюстей ЭМГ служит для объективной оценки степени нарушения функций жевательной мускулатуры, а также для

- 22. При воспалительных процессах челюстно-лицевой области отмечается значительное снижение биоэлектрической активности на стороне поражения. Причинами этого является

- 23. В стоматологии детского возраста интерференционную ЭМГ применяют для контроля за ходом перестройки координационных соотношений функций височных

- 24. Электрическую активность жевательных мышц регистрируют одновременно с двух сторон. Для отведения биопотенциалов используют поверхностные чашечковые электроды.

- 25. Для записи ЭМГ применяют функциональные пробы. Регистрируют ЭМГ в физиологическом покое нижней челюсти, при сжатии челюстей

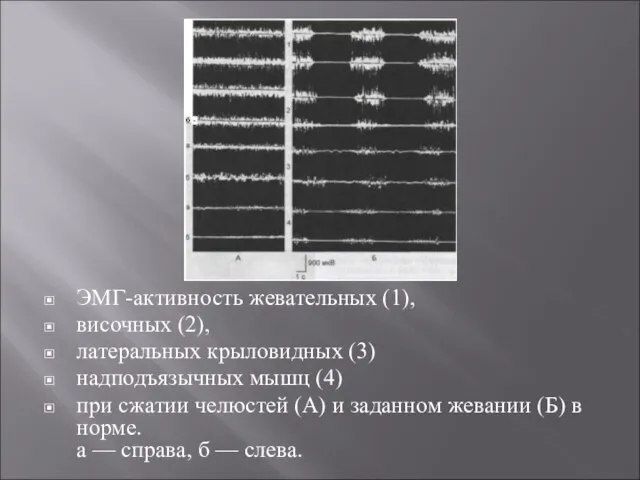

- 26. ЭМГ-активность жевательных (1), височных (2), латеральных крыловидных (3) надподъязычных мышц (4) при сжатии челюстей (А) и

- 27. При анализе ЭМГ определяют следующие показатели: среднюю амплитуду биопотенциалов, количество жевательных движений в одном жевательном цикле,

- 28. При электромиографии наружных крыловидных мышц используют концентрические игольчатые электроды. Каждый электрод — тонкая полая игла диаметром

- 29. Существует два способа введения электродов — внутриротовой и внеротовой. Внутриротовой не точен и не дает возможность

- 30. В норме при физиологическом покое жевательных мышц ЭМГ-ак-тивность отсутствует, в то время как при мышечно-суставной дисфункции

- 32. Скачать презентацию

Методы исследования сердечной деятельности

Методы исследования сердечной деятельности Гепатопульмональный синдром

Гепатопульмональный синдром Дифференциальная диагностика алалии и других форм нарушений речи

Дифференциальная диагностика алалии и других форм нарушений речи Хирургические инфекции

Хирургические инфекции Принципы диагностики аллергических заболеваний

Принципы диагностики аллергических заболеваний Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях

Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях Взаимопонимание

Взаимопонимание Психологические синдромы, как причина поведенческих нарушений. Дошкольный возраст

Психологические синдромы, как причина поведенческих нарушений. Дошкольный возраст Психодиагностиканың даму тарихы

Психодиагностиканың даму тарихы Геморрой. Стадии геморроя

Геморрой. Стадии геморроя Представление у слепых и слабовидящих

Представление у слепых и слабовидящих Ерте жыныстық қатынатың алдын алуы

Ерте жыныстық қатынатың алдын алуы Государственное регулирование цен на лекарственные средства в отечественной и мировой практике

Государственное регулирование цен на лекарственные средства в отечественной и мировой практике Обстипационный синдром

Обстипационный синдром Одарённые дети

Одарённые дети Проект «Доброта»

Проект «Доброта» Психологическое развитие ребенка на первом году жизни (период младенчества)

Психологическое развитие ребенка на первом году жизни (период младенчества) Применение антибиотиков, бронхолитиков, муколитиков у лиц пожилого возраста с позиции доказательной медицины

Применение антибиотиков, бронхолитиков, муколитиков у лиц пожилого возраста с позиции доказательной медицины Аутоиммунный гепатит

Аутоиммунный гепатит Клінічні та патоморфологічні особливості хореї Гентінгтона

Клінічні та патоморфологічні особливості хореї Гентінгтона Корь. Клинический случай

Корь. Клинический случай Өңештің зақымдануы. Клиникасы. Диагностикасы. Емі

Өңештің зақымдануы. Клиникасы. Диагностикасы. Емі Профилактика – одно из основных направлений деятельности медицинской сестры образовательных учреждений

Профилактика – одно из основных направлений деятельности медицинской сестры образовательных учреждений Острый и хронический гломерулонефрит

Острый и хронический гломерулонефрит лекция БСЛР 2020

лекция БСЛР 2020 Қала және ауыл тұрғындары арасында. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар науқастардың

Қала және ауыл тұрғындары арасында. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар науқастардың Язык телодвижений (как читать мысли по жестам)

Язык телодвижений (как читать мысли по жестам) Воспаление. Соотношение компонентов воспалительной реакции

Воспаление. Соотношение компонентов воспалительной реакции