Содержание

- 2. Энтеровирусные инфекции Энтеровирусные (неполиомиелитные) инфекции — большая группа антропонозных инфекционных болезней с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя,

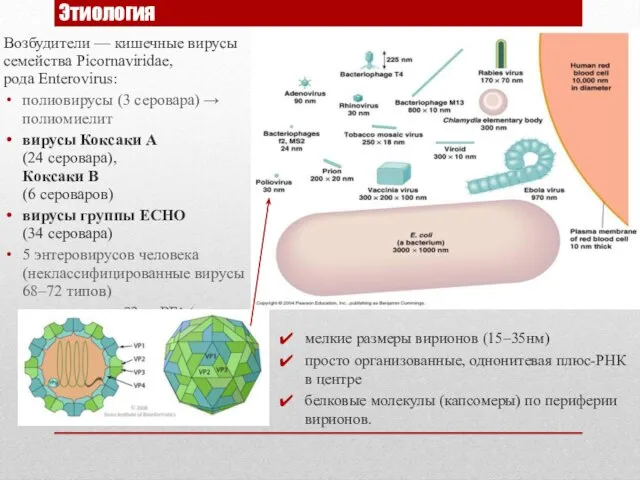

- 3. Этиология Возбудители — кишечные вирусы семейства Picornaviridae, рода Enterovirus: полиовирусы (3 серовара) → полиомиелит вирусы Коксаки

- 4. История Вирусы Коксаки выделены и изучены впервые Dalldorf и Sickles (1948) при обследовании больных г. Коксаки

- 5. Эпидемиология Источник энтеровирусов — человек: больной вирусоноситель реконвалесценты

- 6. Эпидемиология Источник энтеровирусов — человек: больной вирусоноситель реконвалесценты Механизмы передачи возбудителя: фекально-оральный респираторный вертикальный В сточных

- 7. Эпидемиология Источник энтеровирусов — человек: больной вирусоноситель реконвалесценты Механизмы передачи возбудителя: фекально-оральный респираторный вертикальный Восприимчивость высокая

- 8. Эпидемиология Источник энтеровирусов — человек: больной вирусоноситель реконвалесценты Механизмы передачи возбудителя: фекально-оральный респираторный вертикальный Восприимчивость высокая

- 9. Эпидемиология Источник энтеровирусов — человек: больной вирусоноситель реконвалесценты Механизмы передачи возбудителя: фекально-оральный респираторный вертикальный Восприимчивость высокая

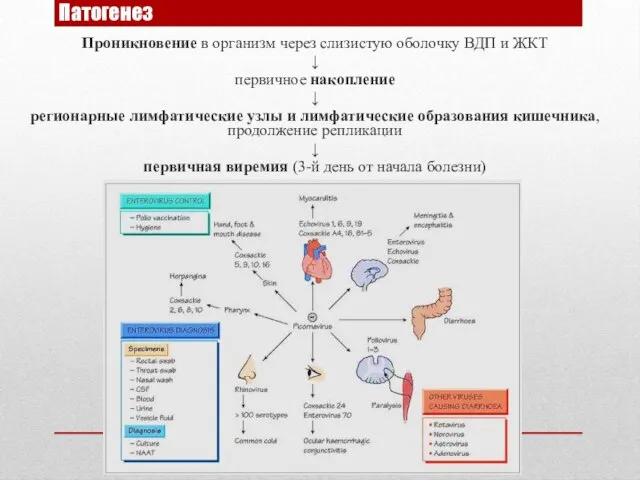

- 10. Патогенез Проникновение в организм через слизистую оболочку ВДП и ЖКТ ↓ первичное накопление ↓ регионарные лимфатические

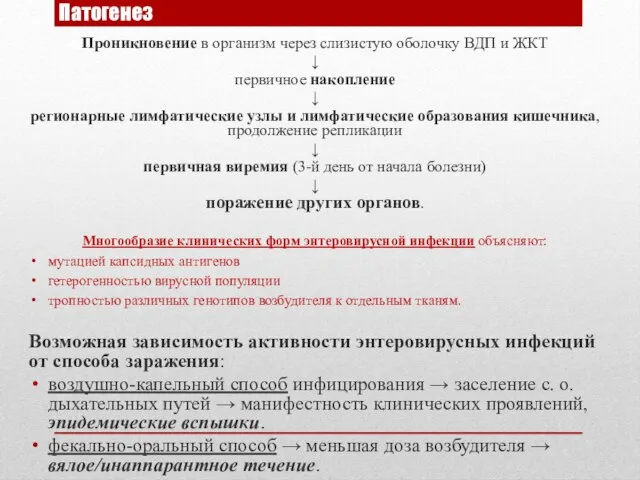

- 11. Патогенез Проникновение в организм через слизистую оболочку ВДП и ЖКТ ↓ первичное накопление ↓ регионарные лимфатические

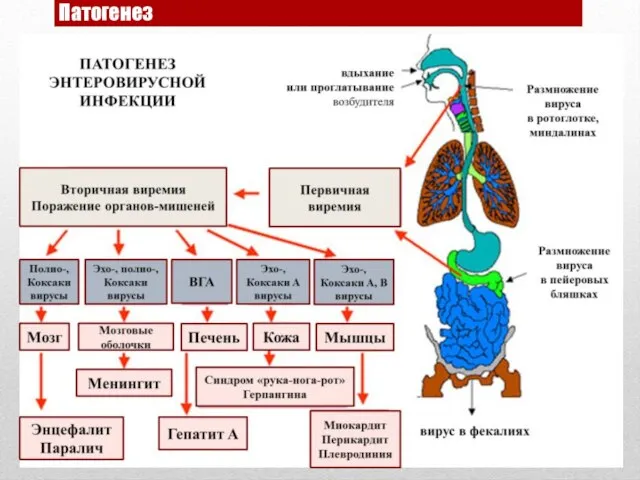

- 12. Патогенез

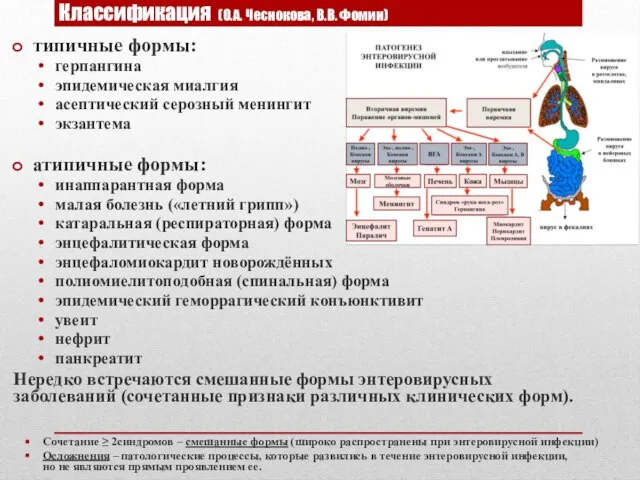

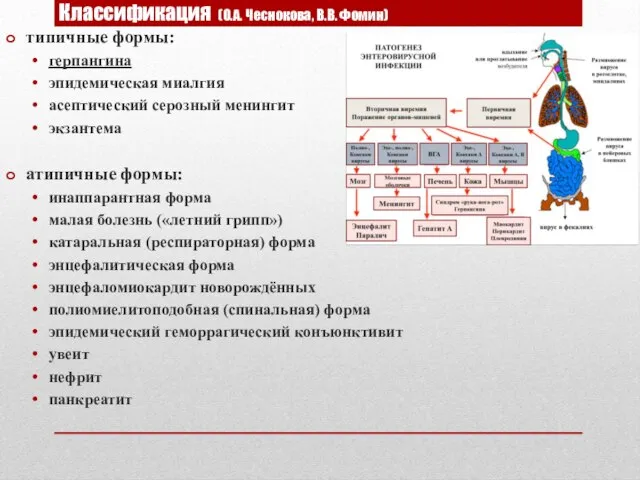

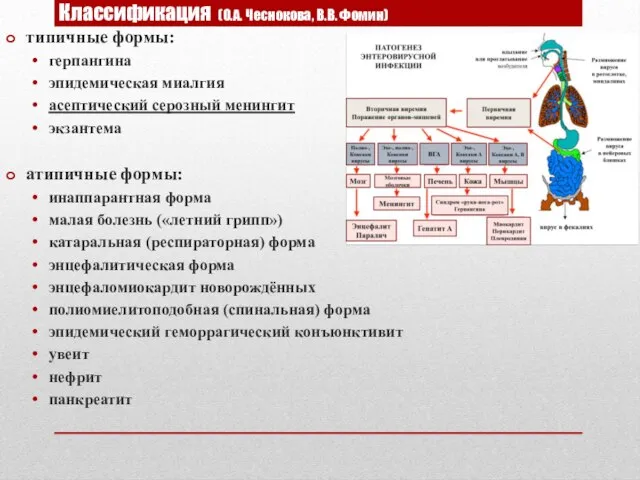

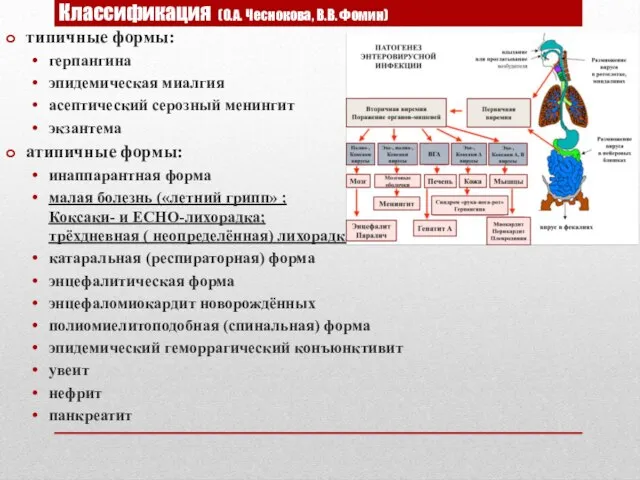

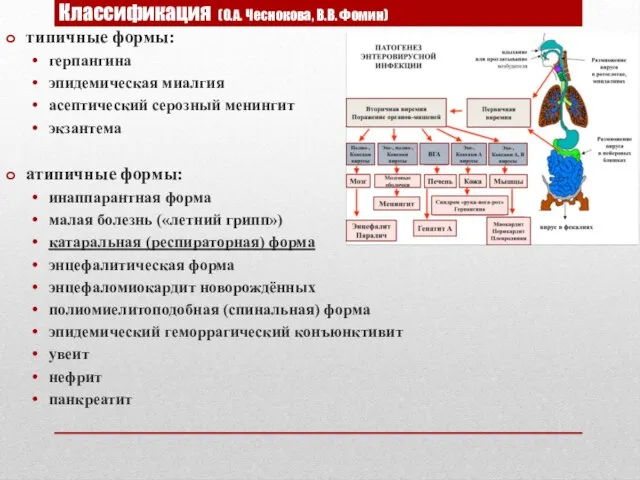

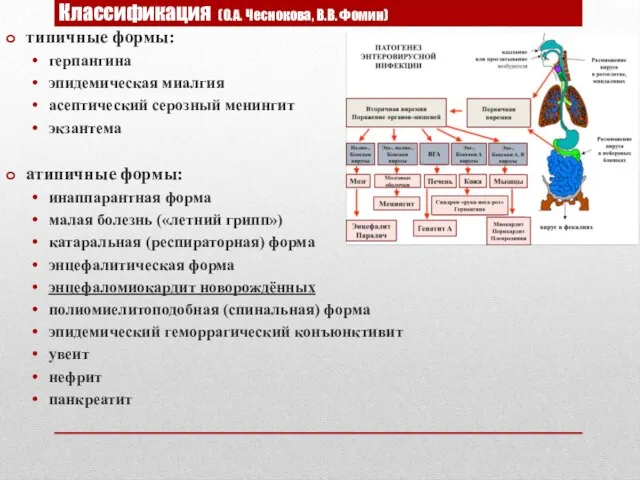

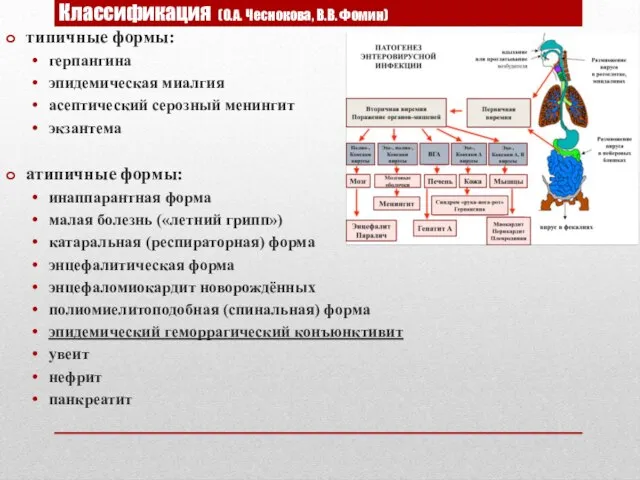

- 13. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит экзантема атипичные формы:

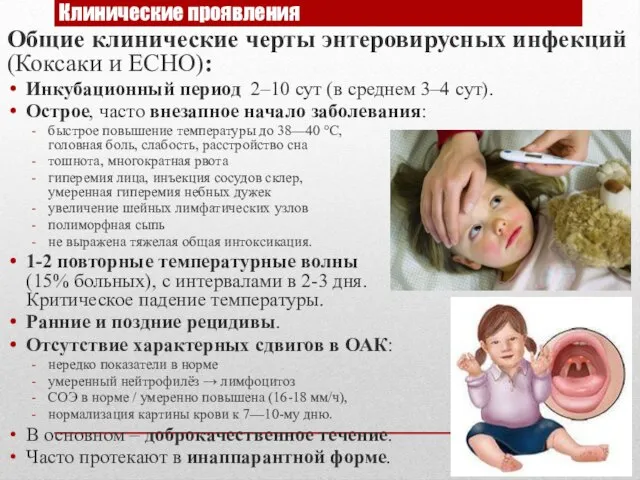

- 14. Клинические проявления Общие клинические черты энтеровирусных инфекций (Коксаки и ECHO): Инкубационный период 2–10 сут (в среднем

- 15. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит экзантема атипичные формы:

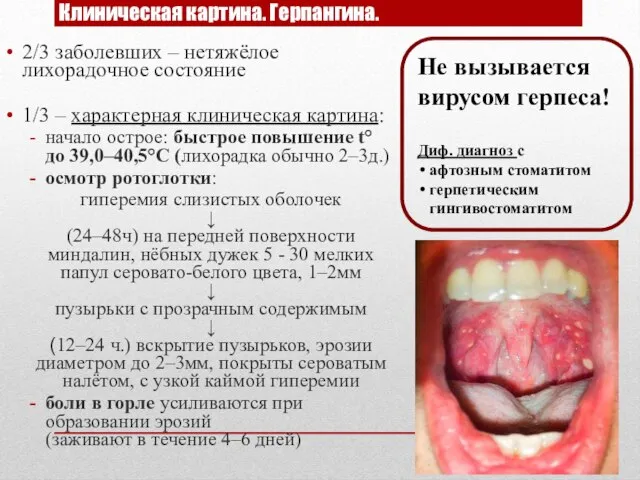

- 16. Клиническая картина. Герпангина. 2/3 заболевших – нетяжёлое лихорадочное состояние 1/3 – характерная клиническая картина: начало острое:

- 17. Клиническая картина. Герпангина. 2/3 заболевших – нетяжёлое лихорадочное состояние 1/3 – характерная клиническая картина: начало острое:

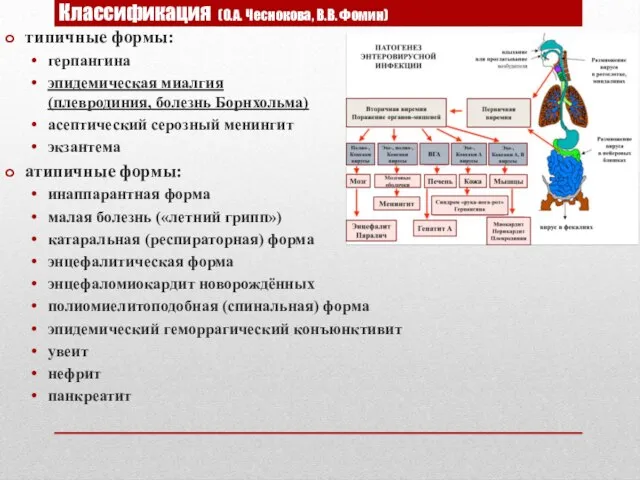

- 18. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия (плевродиния, болезнь Борнхольма) асептический серозный менингит

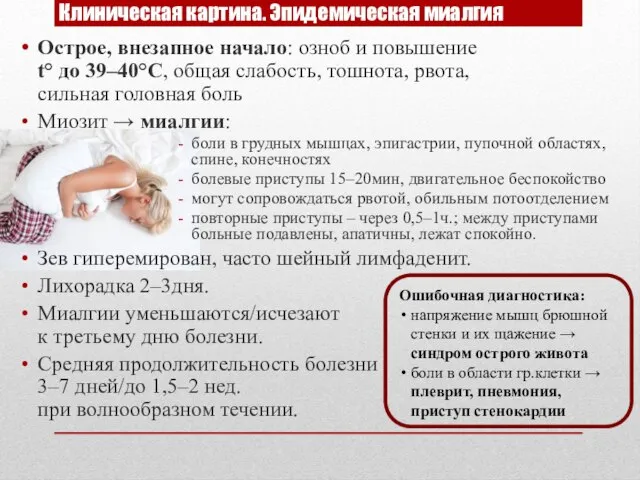

- 19. Клиническая картина. Эпидемическая миалгия Острое, внезапное начало: озноб и повышение t° до 39–40°С, общая слабость, тошнота,

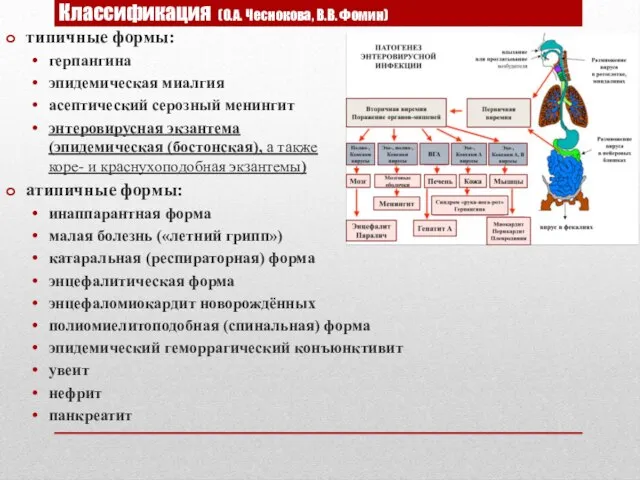

- 20. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит экзантема атипичные формы:

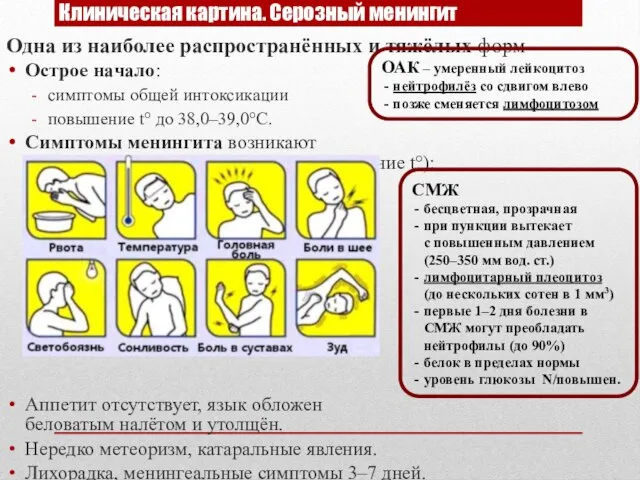

- 21. Одна из наиболее распространённых и тяжёлых форм Острое начало: симптомы общей интоксикации повышение t° до 38,0–39,0°С.

- 22. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит энтеровирусная экзантема (эпидемическая

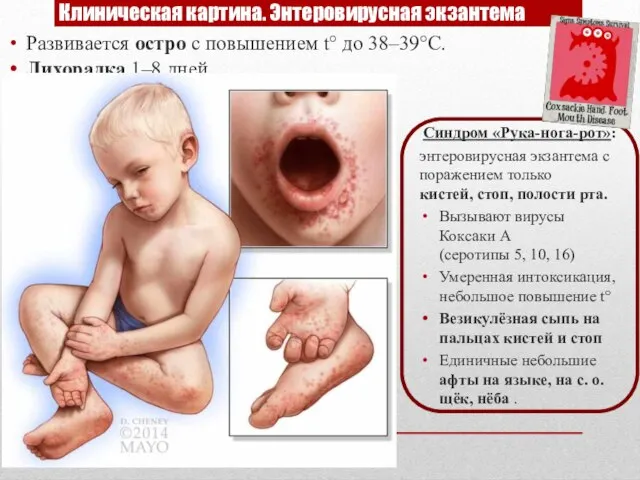

- 23. Клиническая картина. Энтеровирусная экзантема Развивается остро с повышением t° до 38–39°С. Лихорадка 1–8 дней. Характерны общая

- 24. Клиническая картина. Энтеровирусная экзантема Развивается остро с повышением t° до 38–39°С. Лихорадка 1–8 дней.

- 25. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит экзантема атипичные формы:

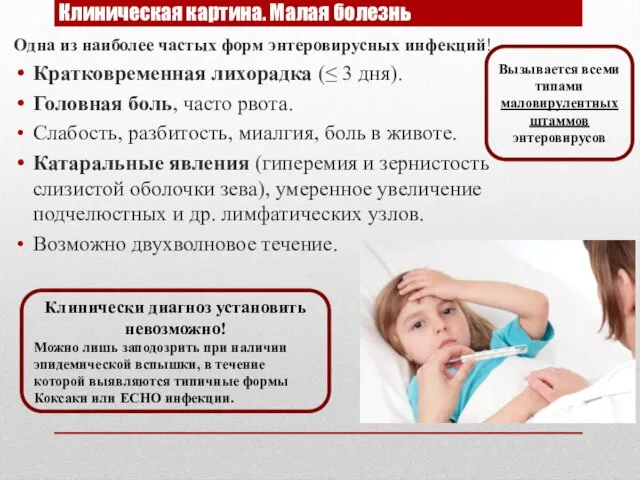

- 26. Клиническая картина. Малая болезнь Одна из наиболее частых форм энтеровирусных инфекций! Кратковременная лихорадка (≤ 3 дня).

- 27. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит экзантема атипичные формы:

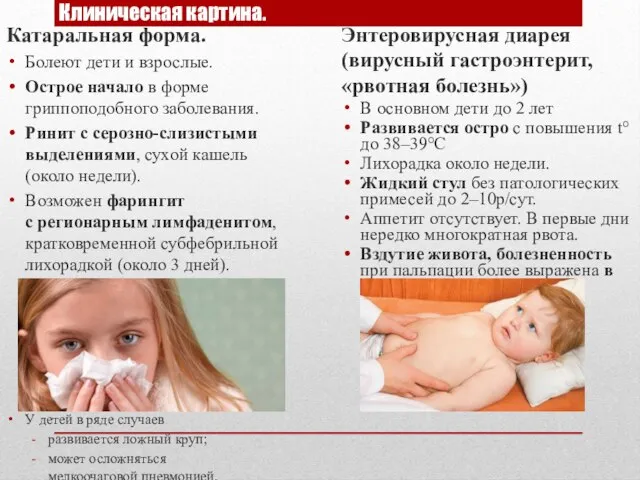

- 28. Клиническая картина. Катаральная форма. Болеют дети и взрослые. Острое начало в форме гриппоподобного заболевания. Ринит с

- 29. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит экзантема атипичные формы:

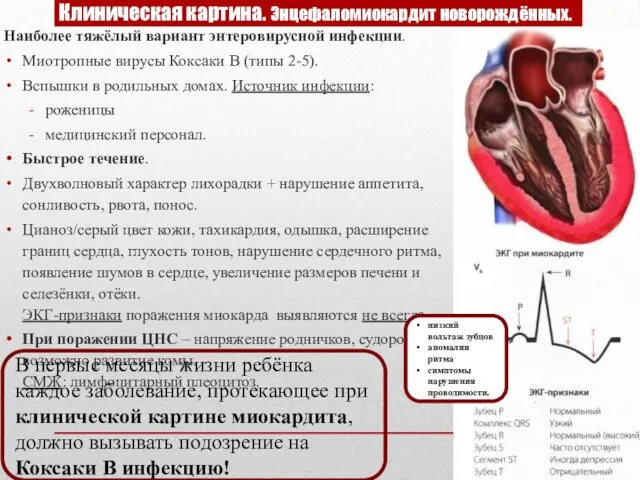

- 30. Клиническая картина. Энцефаломиокардит новорождённых. Наиболее тяжёлый вариант энтеровирусной инфекции. Миотропные вирусы Коксаки В (типы 2-5). Вспышки

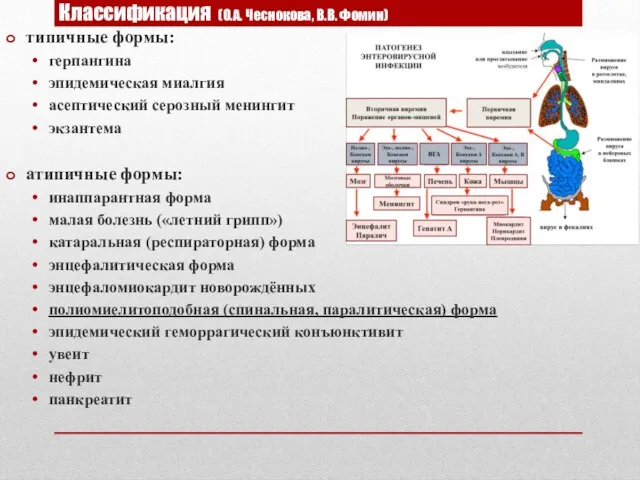

- 31. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит экзантема атипичные формы:

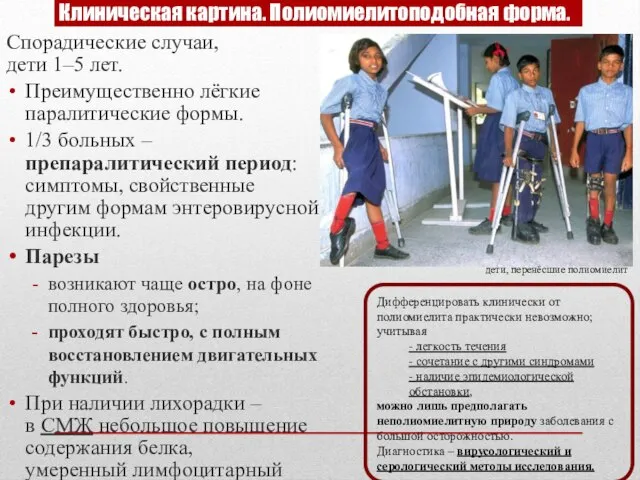

- 32. Клиническая картина. Полиомиелитоподобная форма. Спорадические случаи, дети 1–5 лет. Преимущественно лёгкие паралитические формы. 1/3 больных –

- 33. Классификация (О.А. Чеснокова, В.В. Фомин) типичные формы: герпангина эпидемическая миалгия асептический серозный менингит экзантема атипичные формы:

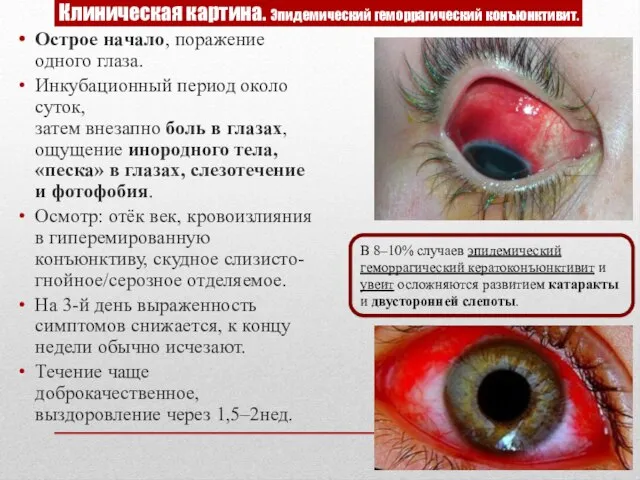

- 34. Клиническая картина. Эпидемический геморрагический конъюнктивит. Острое начало, поражение одного глаза. Инкубационный период около суток, затем внезапно

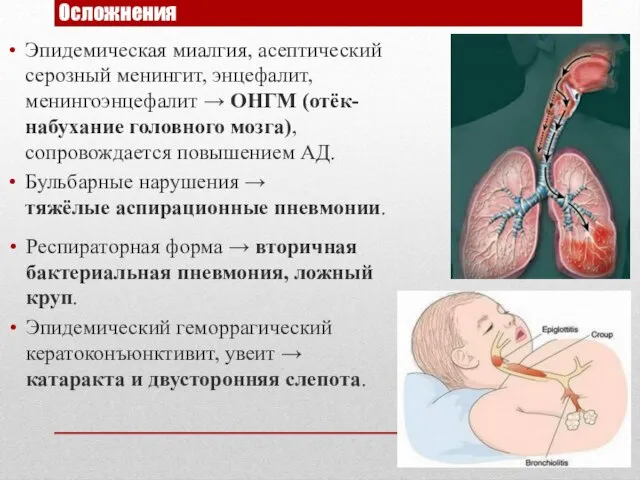

- 35. Осложнения Эпидемическая миалгия, асептический серозный менингит, энцефалит, менингоэнцефалит → ОНГМ (отёк-набухание головного мозга), сопровождается повышением АД.

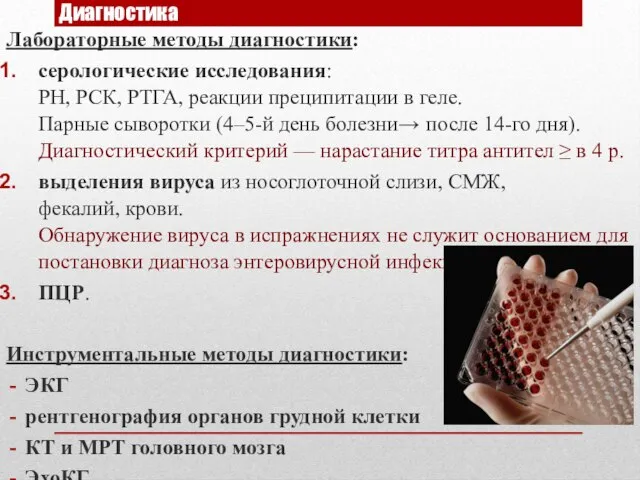

- 36. Диагностика Лабораторные методы диагностики: серологические исследования: РН, РСК, РТГА, реакции преципитации в геле. Парные сыворотки (4–5-й

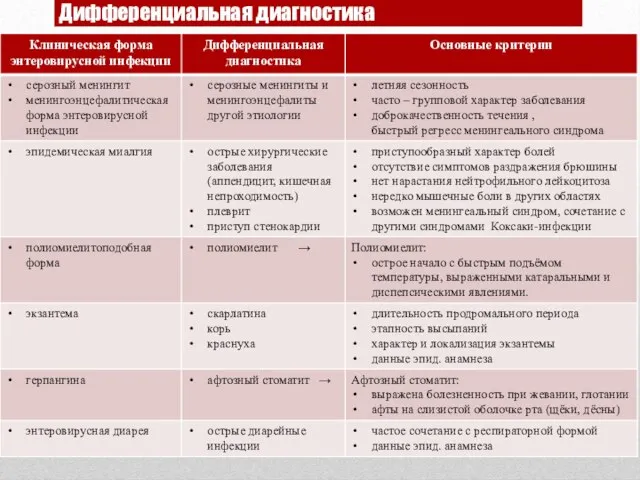

- 37. Дифференциальная диагностика

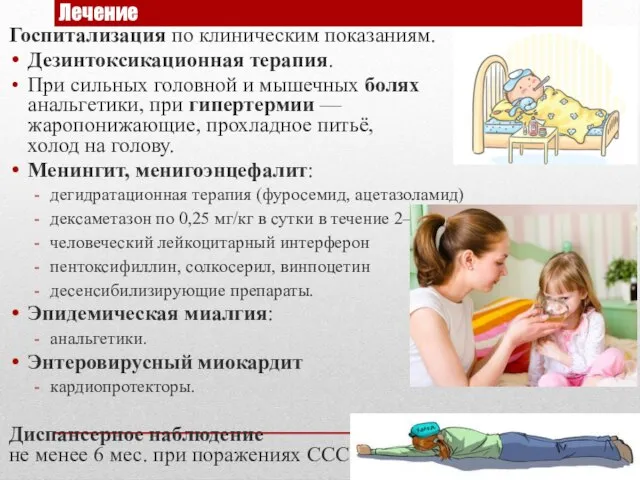

- 38. Лечение Госпитализация по клиническим показаниям. Дезинтоксикационная терапия. При сильных головной и мышечных болях анальгетики, при гипертермии

- 39. Прогноз У большинства больных – благоприятный. При энцефаломиокардите новорождённых, энцефалитах и менингоэнцефалитах, паралитической форме, эпидемической миалгии

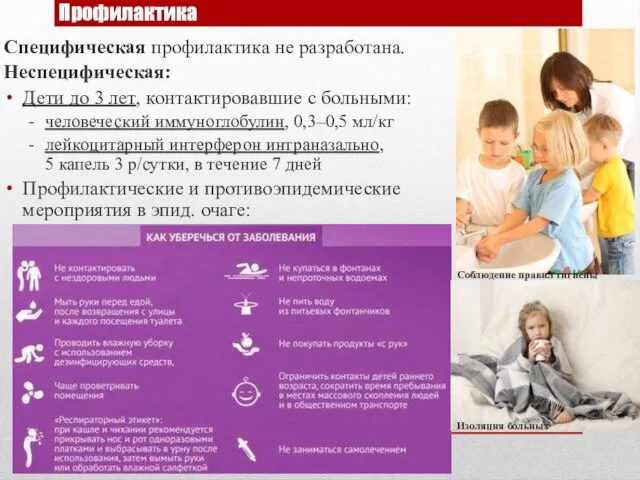

- 40. Профилактика Специфическая профилактика не разработана. Неспецифическая: Дети до 3 лет, контактировавшие с больными: человеческий иммуноглобулин, 0,3–0,5

- 41. Профилактика Специфическая профилактика не разработана. Неспецифическая: Дети до 3 лет, контактировавшие с больными: человеческий иммуноглобулин, 0,3–0,5

- 43. Скачать презентацию

Ботуллизм барысында жүргізілетін іс-шаралар алгоритмі және негіздері

Ботуллизм барысында жүргізілетін іс-шаралар алгоритмі және негіздері Первая медицинская помощь при ранах и кровотечениях

Первая медицинская помощь при ранах и кровотечениях Трансгенді өнімдеренің - санитариялық эпидемиологияық бағалануы

Трансгенді өнімдеренің - санитариялық эпидемиологияық бағалануы Опорно-двигательная система

Опорно-двигательная система История логопедии

История логопедии Виды молочных смесей

Виды молочных смесей Электрокардиостимуляция

Электрокардиостимуляция Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура Обследование больного в клинике внутренних болезней. Жалобы. Анамнез болезни и жизни. Общий осмотр больного

Обследование больного в клинике внутренних болезней. Жалобы. Анамнез болезни и жизни. Общий осмотр больного Местный иммунитет. Введение

Местный иммунитет. Введение Переломы костей

Переломы костей Хроническая болезнь почек

Хроническая болезнь почек Дистрофия (dis- бузилиш, trophe- озиқланиш)

Дистрофия (dis- бузилиш, trophe- озиқланиш) Программы по работе с детьми и родителями, разработанные и реализуемые специалистами ГБОУ ОЦД и К

Программы по работе с детьми и родителями, разработанные и реализуемые специалистами ГБОУ ОЦД и К Как сберечь здоровье?

Как сберечь здоровье? Организация работы специализированных и линейных бригад скорой помощи

Организация работы специализированных и линейных бригад скорой помощи Аналептиктер мен анальгетиктерді басқа дәрілермен бірге қолдану кезіндегі өзара әсерлесуінің ерекшеліктері

Аналептиктер мен анальгетиктерді басқа дәрілермен бірге қолдану кезіндегі өзара әсерлесуінің ерекшеліктері Имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы

Имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы Теория межкультурной коммуникации

Теория межкультурной коммуникации Дифтерия у детей

Дифтерия у детей Аутоімунний тиреоїдит

Аутоімунний тиреоїдит Психологический тренинг. Поиск выхода из трудной жизненной ситуации

Психологический тренинг. Поиск выхода из трудной жизненной ситуации Основы онкологии

Основы онкологии Маскүнемдік дегеніміз не

Маскүнемдік дегеніміз не Метод контрольных вопросов

Метод контрольных вопросов Диагностика гестозов

Диагностика гестозов Карло Урбани – человек, впервые бросивший вызов коронавирусу

Карло Урбани – человек, впервые бросивший вызов коронавирусу Жыныстық жетілу бұзылысының патоморфологиясы

Жыныстық жетілу бұзылысының патоморфологиясы