Содержание

- 2. ИНСУЛЬТ В структуре общей смертности инсульт занимает: США, Западная Европа - 3 место Россия -2 место

- 3. инсульт у детей и молодых людей Заболеваемость инсультом в возрасте до 15 лет составляет 2,5 случая

- 4. Риск повторного инсульта Средний риск повторного инсульта у детей – около 20% 1. у детей с

- 5. ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 1. Относительная независимость от общей гемодинамики в пределах колебания систолического давления от 50-60

- 6. АУТОРЕГУЛЯЦИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ Это физиологический приспособительный механизм, обеспечивающий стабильность церебральной гемодинамики. Ауторегуляция зависит от: 1.Сосудистого сопротивления

- 7. НАРУШЕНИ АУТОРЕГУЛЯЦИИ Артериальная гипотензия - снижение работы сердца - снижение уровня и нарушение регионального мозгового кровообращения

- 8. ПАТОГЕНЕЗ ИШЕМИИ Церебральная ишемия это Динамический процесс Предполагает обратимость вызванных изменений Степень повреждения действия ишемии зависит

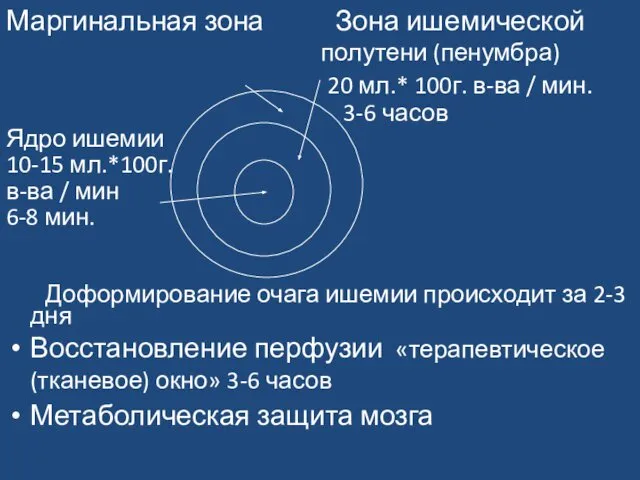

- 9. Маргинальная зона Зона ишемической полутени (пенумбра) 20 мл.* 100г. в-ва / мин. 3-6 часов Ядро ишемии

- 10. Патогенез ишемии мозга Кровоток мл/100 г в мин АТФ Метаболический ацидоз глутамата Ca Свободные радикалы NO

- 11. СХЕМА ЭТАПОВ «ИШЕМИЧЕСКОГО КАСКАДА» снижение мозгового кровотока глутаматная «эксайтотоксичность» - накопление возбуждающих аминокислот, оказывающих нейротоксическое действие

- 12. Стадии формирования инфаркта 1 ст. Свежий некроз формируется за 3 - 5 дней (острейший период инсульта),

- 13. Клинико-морфологические особенности мозгового кровообращения Магистральные артерии головы (особенности анатомии, методы исследования: ангиография, доплерография). 90% атеросклеротических стенозов

- 14. Доплерография сонной артерии стеноз более 60%

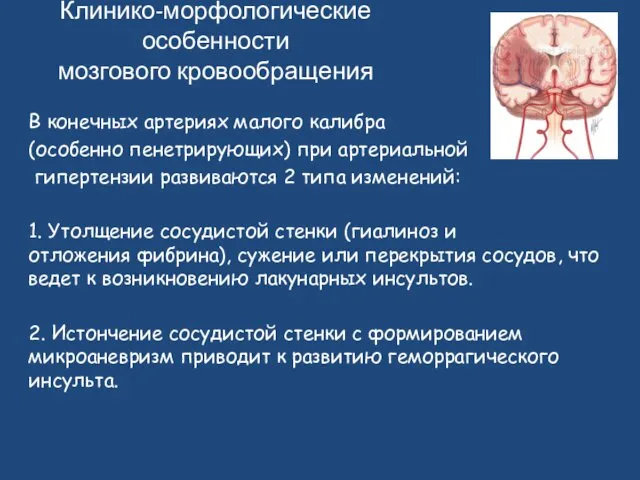

- 16. Клинико-морфологические особенности мозгового кровообращения В конечных артериях малого калибра (особенно пенетрирующих) при артериальной гипертензии развиваются 2

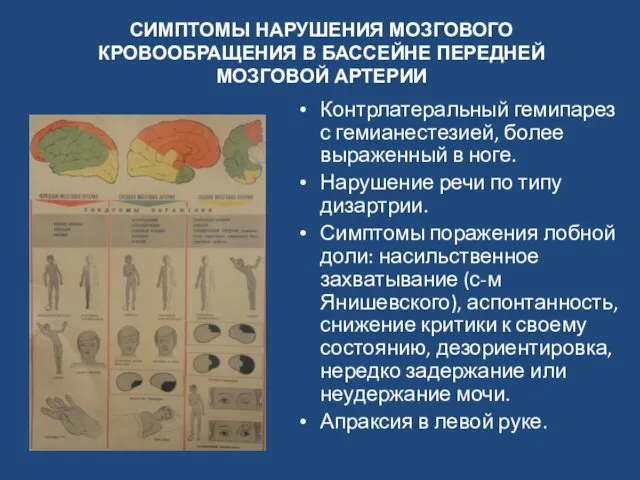

- 17. СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В БАССЕЙНЕ ПЕРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ Контрлатеральный гемипарез с гемианестезией, более выраженный в

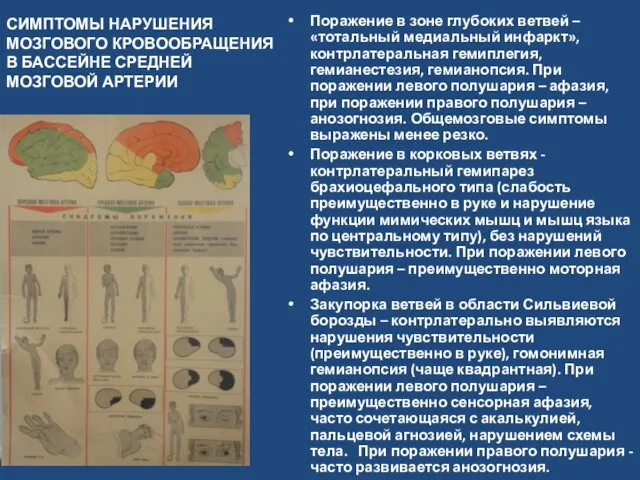

- 18. СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ Поражение в зоне глубоких ветвей – «тотальный

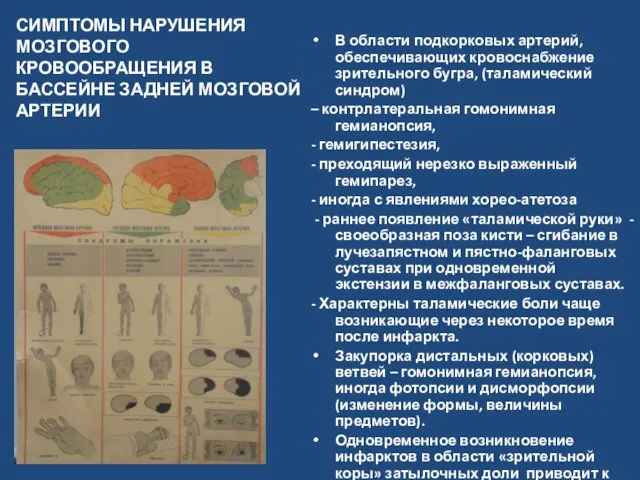

- 19. СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ В области подкорковых артерий, обеспечивающих кровоснабжение зрительного

- 20. НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ (АЛЬТЕРНИРУЮЩИЕ СИМПТОМЫ) СИМПТОМЫ

- 21. Основные этиологические факторы ишемических инсультов у детей Болезни системы крови и коагулопатии По результатам исследований последних

- 22. Инсульты у детей и молодых людей Этиология Ишемия Врожденные заболевания сердца. Гематологические заболевания: серповидно-клеточная анемия –

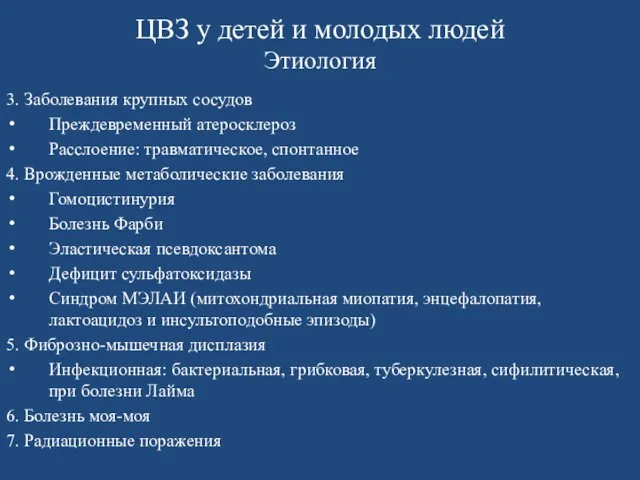

- 23. ЦВЗ у детей и молодых людей Этиология 3. Заболевания крупных сосудов Преждевременный атеросклероз Расслоение: травматическое, спонтанное

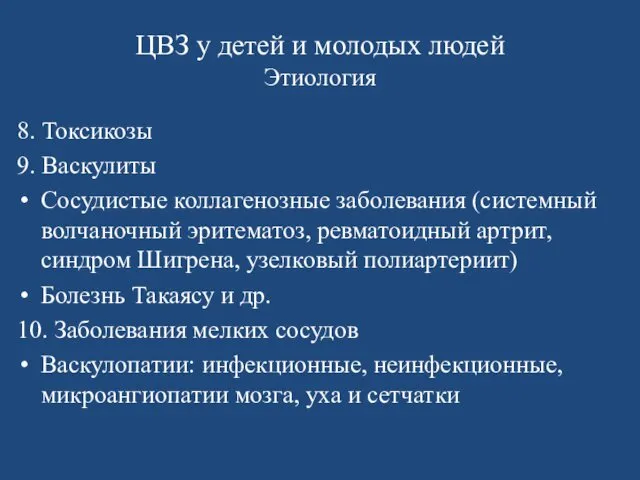

- 24. ЦВЗ у детей и молодых людей Этиология 8. Токсикозы 9. Васкулиты Сосудистые коллагенозные заболевания (системный волчаночный

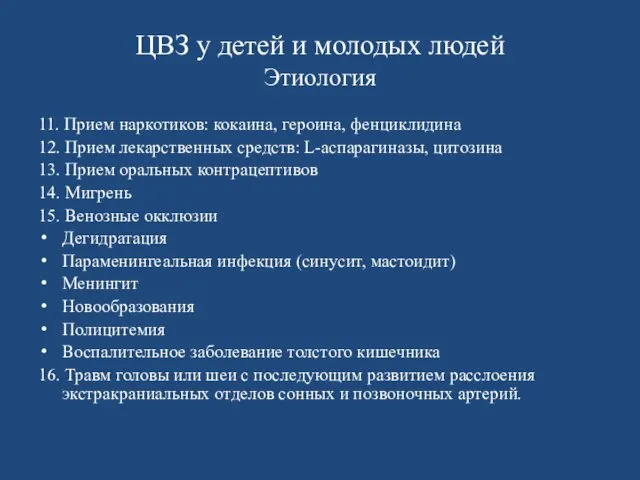

- 25. ЦВЗ у детей и молодых людей Этиология 11. Прием наркотиков: кокаина, героина, фенциклидина 12. Прием лекарственных

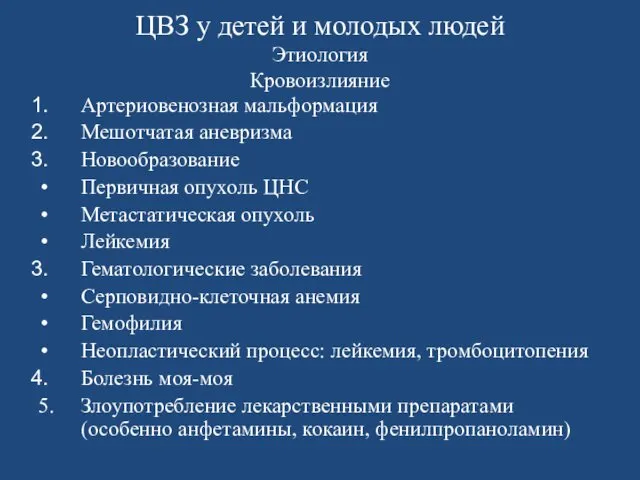

- 26. ЦВЗ у детей и молодых людей Этиология Кровоизлияние Артериовенозная мальформация Мешотчатая аневризма Новообразование Первичная опухоль ЦНС

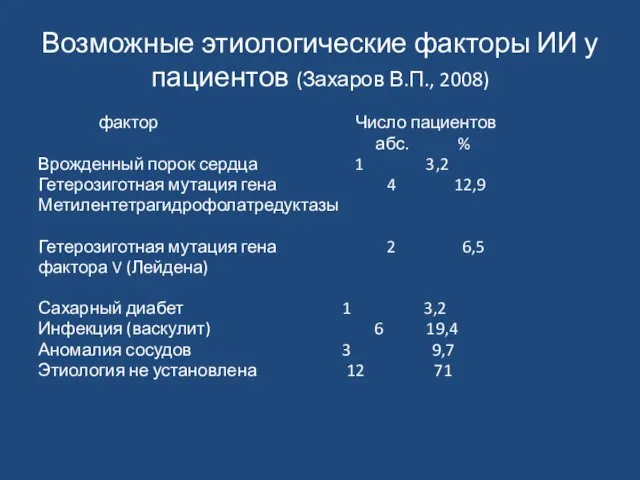

- 27. Возможные этиологические факторы ИИ у пациентов (Захаров В.П., 2008) фактор Число пациентов абс. % Врожденный порок

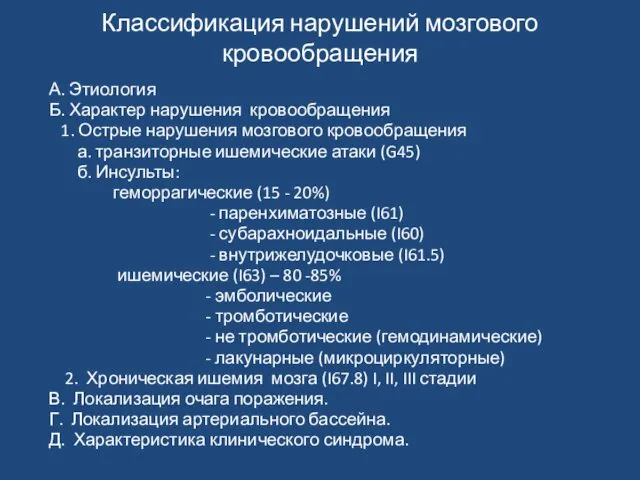

- 28. Классификация нарушений мозгового кровообращения А. Этиология Б. Характер нарушения кровообращения 1. Острые нарушения мозгового кровообращения а.

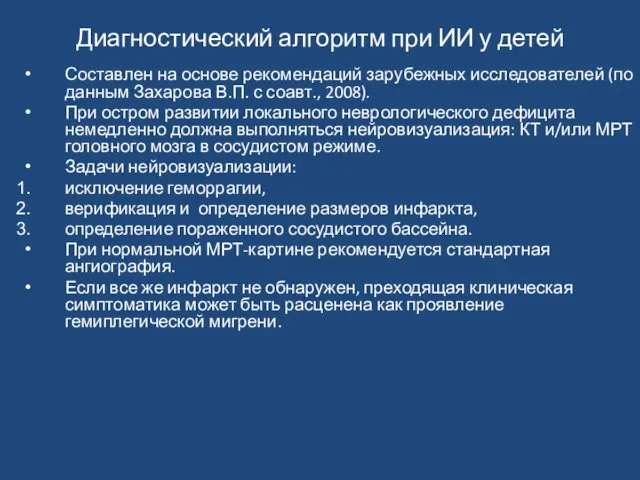

- 29. Диагностический алгоритм при ИИ у детей Составлен на основе рекомендаций зарубежных исследователей (по данным Захарова В.П.

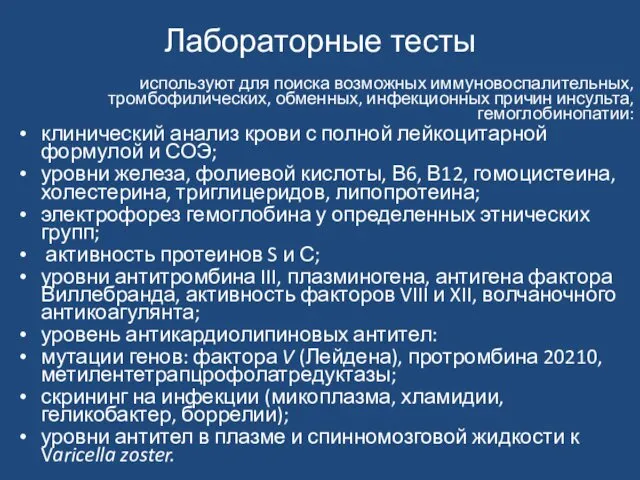

- 30. Лабораторные тесты используют для поиска возможных иммуновоспалительных, тромбофилических, обменных, инфекционных причин инсульта, гемоглобинопатии: клинический анализ крови

- 31. Инструментальные тесты Эхокардиография, допплерография и дуплексное сканирование экстра- и интракраниальных сосудов. (для исключения кардиоэмболического инсульта и

- 32. Инсульт у детей и молодых людей Клинические проявления инсульта у детей не отличаются от таковых у

- 33. Инсульты у детей и молодых людей Клинические проявления ТИА встречаются редко, т.к. отсутствуют атеросклеротические окклюзирующие заболевания.

- 34. Общемозговая симптоматика инсульта: ощущениях затуманенности в голове, снижение уровня бодрствования от субъективных симптомов и легкого оглушения

- 35. Критерии диагностики и лечения основных патогенетических подтипов ишемических инсультов Атеротромботические - 34%. Кардиоэмболические - 22%. Гемодинамические

- 36. Этапы оказания помощи детям при инсульте: догоспитальный (семейные врачи, педиатры, специализированные неврологические и линейные бригады скорой

- 37. Лечение. Ведение детей с острым ИИ включает агрессивное лечение инфекций, лихорадки, артериальной гипертонии, гипо- и гипергликемии,

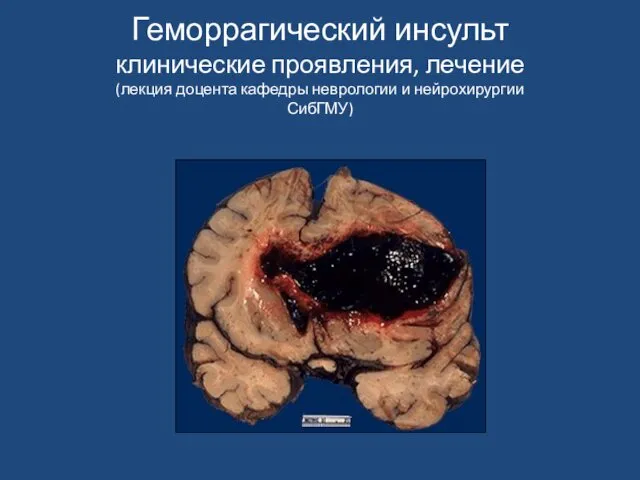

- 38. Геморрагический инсульт клинические проявления, лечение (лекция доцента кафедры неврологии и нейрохирургии СибГМУ)

- 39. Частота кровоизлияний в мозг составляет 24,4 на 100 000 населения в год (25-30% от других форм

- 40. Геморрагический инсульт. Этиология. Гипертоническая болезнь. Аномалии развития сосудов головного мозга: - аневризмы, - артерио-венозные мальформации. Артерииты.

- 41. Геморрагический инсульт. Патогенез. Развитие ГИ по типу гематомы происходит при артериальной гипертензии с наличием предшествующих изменений

- 42. Геморрагический инсульт. Клиника. Клинические симптомы ГИ определяются: - объёмом излившейся крови, - локализацией гематомы, - темпом

- 43. Геморрагический инсульт. Кровоизлияние в область полосатого тела Развивается у больных с артериальной гипертензией. Симптомы возникают в

- 44. Геморрагический инсульт. Осложнение: Прорыв крови в желудочки мозга. Клинические признаки: Нарастание степени утраты сознания Появление вегетативных

- 45. Методы диагностики Клинические проявления КТ – головного мозга Исследование СМЖ Ангиография

- 46. Организация помощи больным ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ. 1. Коматозное состояние. 2. Резкое нарушение дыхания.

- 47. Лечение больных с инсультом. БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ. Меры, направленные на коррекцию нарушений жизненно-важных функций: нормализация дыхания, гемодинамики,

- 48. Основные принципы лечения больных с внутричерепными кровоизлияниями Постельный режим, тихая и спокойная обстановка. Постоянный мониторинг неврологического

- 49. Лечение Хирургические методы: Традиционное удаление гематомы открытым методом Вентрикулярное дренирование Стереотаксическое удаление гематомы вошло в практику

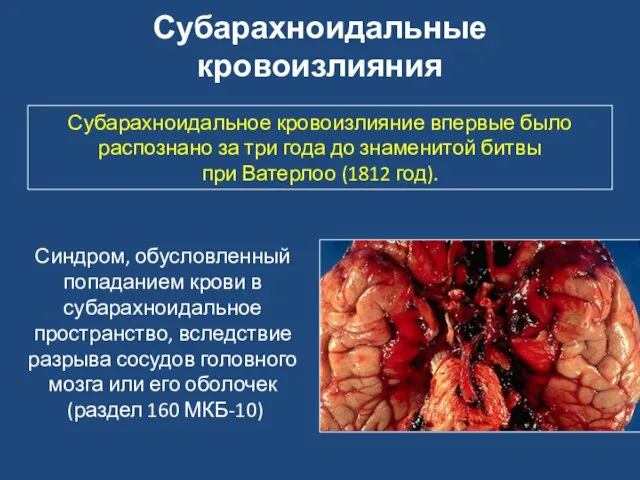

- 50. Синдром, обусловленный попаданием крови в субарахноидальное пространство, вследствие разрыва сосудов головного мозга или его оболочек (раздел

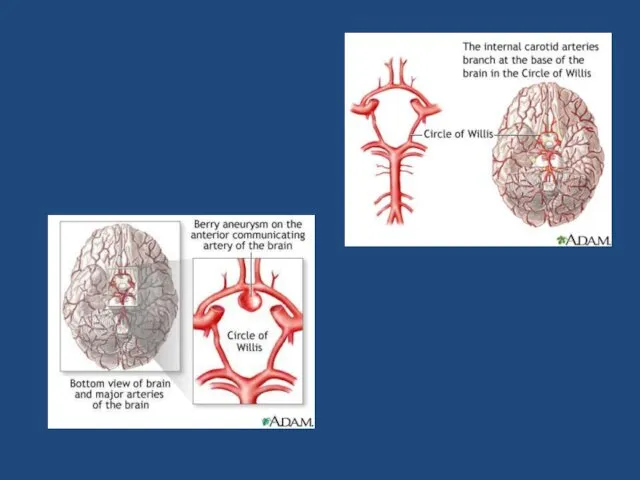

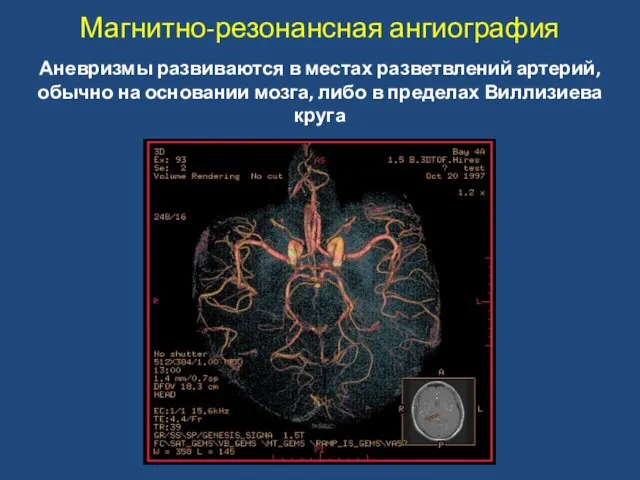

- 51. Магнитно-резонансная ангиография Аневризмы развиваются в местах разветвлений артерий, обычно на основании мозга, либо в пределах Виллизиева

- 52. Аневризмы сосудов Первое сообщение об ангиографической визуализации аневризмы появилось в 1993 году

- 53. Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние Частота САК составляет 10% от всех форм ОНМК и составляет 6 -16 на

- 54. Клиника САК Типичная клиническая картина наблюдается у 72% б-х. Острая головная боль. Тошнота, рвота. Нарушение сознания:

- 55. Диагностика САК Верификация САК проводится путем люмбальной пункции. КТ головного мозга. САК выявляются на КТ при

- 56. Осложнения САК Гидроцефалия отмечается у 25 - 27% больных. СОСУДИСТЫЙ «СПАЗМ» - ИЗМЕНЕИЕ СОСУДИСТОЙСТЕНКИ СОБРАЗОВАНИЕМ ТРОМБОВ.

- 57. Лечение САК Раннее лечение направлено на: предупреждение и устранение неврологических осложнений: - повторное кровотечение - вазоспазм

- 58. Лечение САК При выявлении аневризмы - хирургическое лечение в первые 3-е суток или после острого периода.

- 59. Лечение САК Антагонисты кальция (нимодипин и никардипин) - блокируют сокращение гладких мышц - обладают нейропротективным действием

- 60. Благодарю за внимание

- 61. Диагностический алгоритм при ИИ у детей Составлен на основе рекомендаций зарубежных исследователей (по данным Захарова В.П.

- 62. Лабораторные тесты используют для поиска возможных иммуновоспалительных, тромбофилических, обменных, инфекционных причин инсульта, гемоглобинопатии: клинический анализ крови

- 63. Инструментальные тесты Эхокардиография, допплерография и дуплексное сканирование экстра- и интракраниальных сосудов. (для исключения кардиоэмболического инсульта и

- 64. Инсульт у детей и молодых людей Клинические проявления инсульта у детей не отличаются от таковых у

- 66. Инсульты у детей и молодых людей Клинические проявления ТИА встречаются редко, т.к. отсутствуют атеросклеротические окклюзирующие заболевания.

- 67. Инсульт у детей и молодых людей Тревожные признаки развития инсульта у детей: внезапная временная слабость или

- 69. Скачать презентацию

Инфекционные заболевания

Инфекционные заболевания Гигиена содержания собак

Гигиена содержания собак Холиноблокирующие средства (холиноблокаторы)

Холиноблокирующие средства (холиноблокаторы) Рецепты. Порошки, таблетки, микстуры

Рецепты. Порошки, таблетки, микстуры Металды қалыпталған сауытты дайындауда қолданылатын болат маркасы

Металды қалыпталған сауытты дайындауда қолданылатын болат маркасы Система здравоохранения в России. Роль младшего медперсонала в системе ПМСП населению

Система здравоохранения в России. Роль младшего медперсонала в системе ПМСП населению Бульбарный и псевдобульбарный синдромы

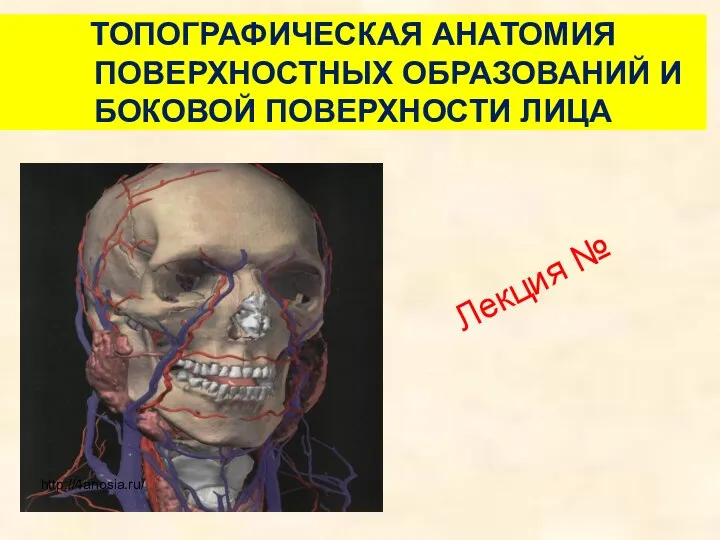

Бульбарный и псевдобульбарный синдромы Топографическая анатомия поверхностных образований и боковой поверхности лица

Топографическая анатомия поверхностных образований и боковой поверхности лица Правильная осанка

Правильная осанка Диференциальная диагностика шаровидных образований лёгких

Диференциальная диагностика шаровидных образований лёгких Влияние вида основы на качество эмульсионной мази с калия йодидом при изготовлении в аптеке

Влияние вида основы на качество эмульсионной мази с калия йодидом при изготовлении в аптеке Функциональная недостаточность почек

Функциональная недостаточность почек Nephrol Dial Transplant. The emerging role of Klotho in clinical nephrology

Nephrol Dial Transplant. The emerging role of Klotho in clinical nephrology Сахарный диабет

Сахарный диабет Кровосберегающие технологии в ортопедии

Кровосберегающие технологии в ортопедии Жедел жүрек жетіспеушілігі

Жедел жүрек жетіспеушілігі Тромболизис. Тромболитическая терапия

Тромболизис. Тромболитическая терапия Заболевания органов дыхания. Плевриты. Опухоли легких

Заболевания органов дыхания. Плевриты. Опухоли легких Роль психолога при работе в различных медицинских учреждениях

Роль психолога при работе в различных медицинских учреждениях Лимфатическая система. Функция лимфатической системы. Строение лимфатической системы

Лимфатическая система. Функция лимфатической системы. Строение лимфатической системы Картография будущего советской/российской фантастики посредством технологии прогностических игр

Картография будущего советской/российской фантастики посредством технологии прогностических игр Клиповое мышление: плюсы и минусы

Клиповое мышление: плюсы и минусы Молекулярные основы наследственности

Молекулярные основы наследственности Острый средний отит. Мастоидит

Острый средний отит. Мастоидит Доказова діагностика захворювань

Доказова діагностика захворювань Гинекологиялық науқастарды диспансерлеу, әйердің репродуктивті жүйесі

Гинекологиялық науқастарды диспансерлеу, әйердің репродуктивті жүйесі Бешенство (Rabies)

Бешенство (Rabies) Отряд вши - педикулез

Отряд вши - педикулез