Содержание

- 2. Реакции иммунитета – это реакции между антигеном и антителом или между антигеном и сенсибилизированными лимфоцитами, которые

- 3. Реакции антигена с антителом называются серологическими ( от лат. serum – сыворотка) или гуморальными ( от

- 4. Реакции иммунитета используют: при диагностике и иммунологических исследованиях у больных и здоровых людей; для серодиагностики –

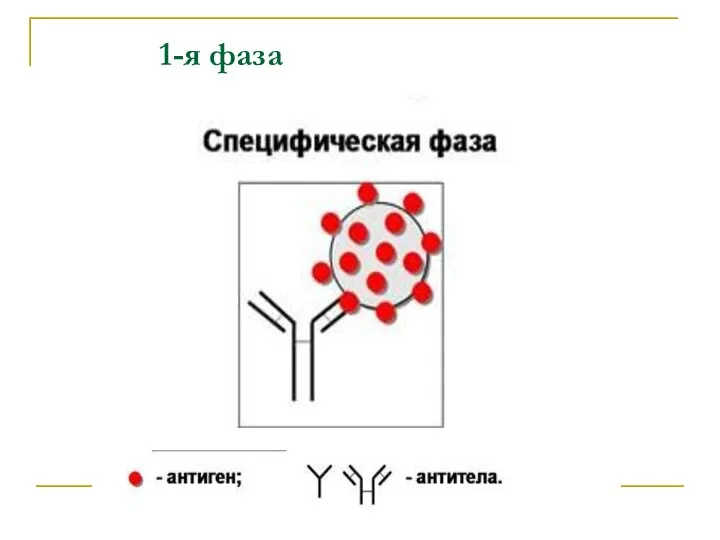

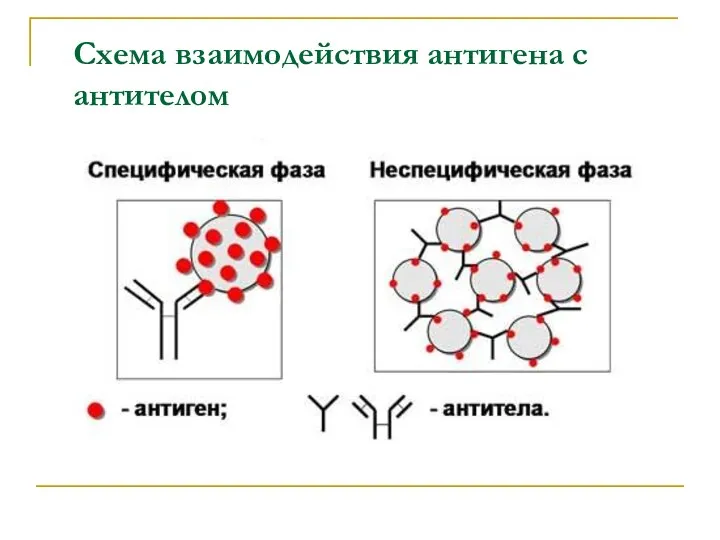

- 5. Иммунологические (серологические) реакции протекают в две фазы 1-я фаза – специфическая Образование комплекса антигена и соответствующего

- 6. 1-я фаза

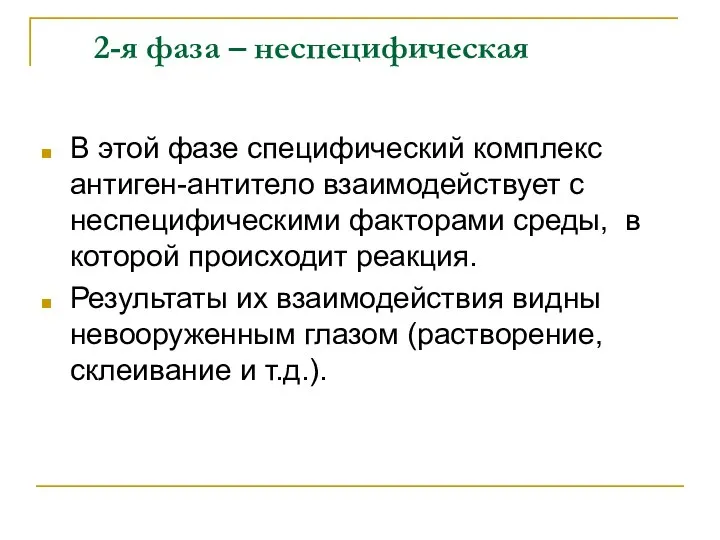

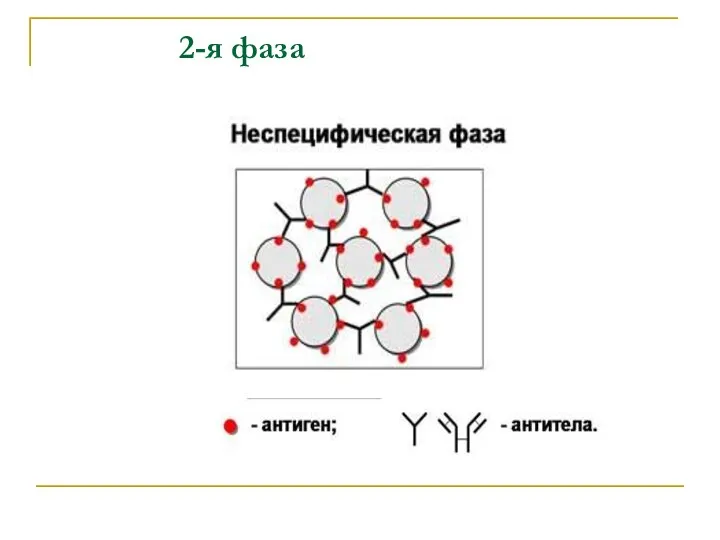

- 7. 2-я фаза – неспецифическая В этой фазе специфический комплекс антиген-антитело взаимодействует с неспецифическими факторами среды, в

- 8. 2-я фаза

- 9. Схема взаимодействия антигена с антителом

- 10. Кровь для серологических реакций берут с конца 1-й начала 2-й недели заболевания. Чаще берут из вены

- 11. Из крови готовят сыворотку и определяют титр антител, т.е. наибольшее разведение, в котором она реагирует с

- 12. Реакция агглютинации (РА) РА – это склеивание и выпадение в осадок микробов и других клеток под

- 13. РА применяют для определения антител в сыворотке крови больных при брюшном тифе и паратифах (реакция Видаля),

- 14. Компоненты РА: Антитела (агглютинины) – находятся в сыворотке крови или иммунной сыворотке; Антиген – взвесь живых

- 15. РА на стекле (ориентировочная реакция) На обезжиренное предметное стекло пастеровской пипеткой наносят 2 капли специфической (адсорбированной)

- 16. Внимание! Нельзя переносить культуру из сыворотки в каплю ФР, которая является контролем антигена (КА). Реакция протекает

- 17. Схема реакции агглютинации на стекле

- 18. Развернутая реакция агглютинации В пробирках готовят двукратные разведения сыворотки от 1:50 до 1: 1600. На каждой

- 19. Окончательный результат – через 18-20 часов (выдерживая при комнатной температуре). Результат: КС должен оставаться прозрачным, КА

- 20. Реакция агглютинации

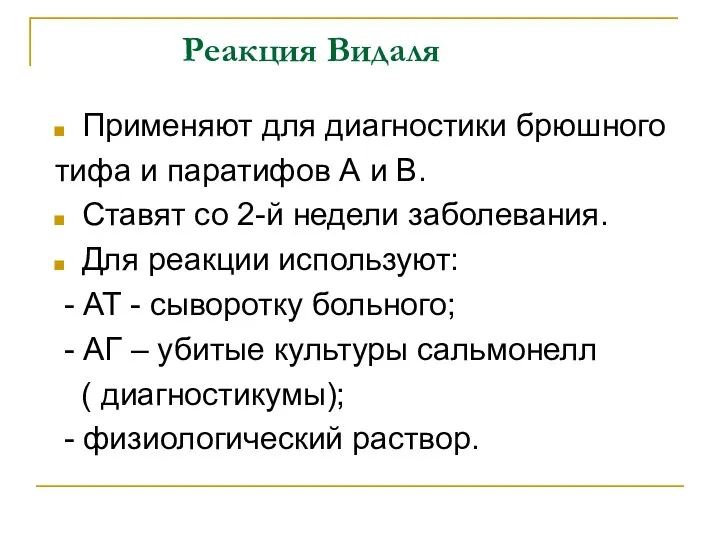

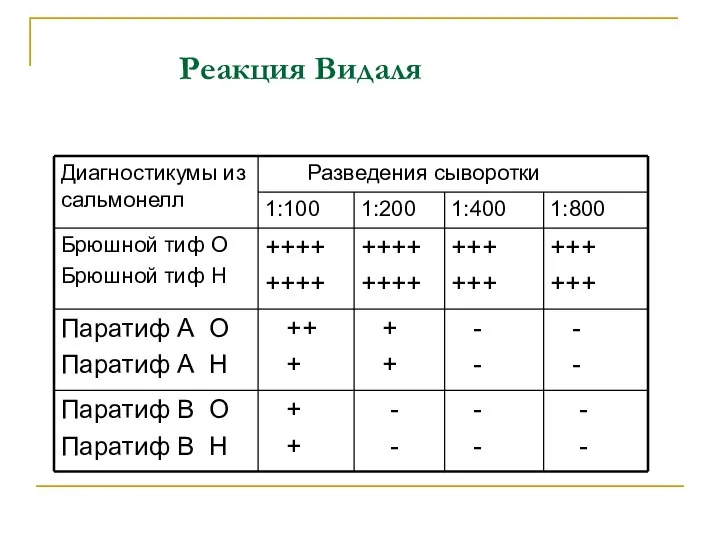

- 21. Реакция Видаля Применяют для диагностики брюшного тифа и паратифов А и В. Ставят со 2-й недели

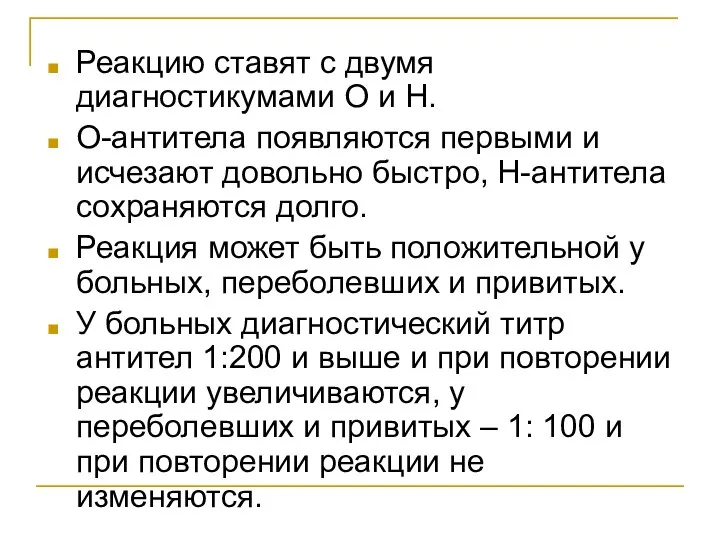

- 22. Реакцию ставят с двумя диагностикумами О и Н. О-антитела появляются первыми и исчезают довольно быстро, Н-антитела

- 23. Реакция Видаля

- 24. Реакция гемагглютинации (РГА) Первая РГА относится к серологическим. В этой реакции эритроциты агглютинируются при взаимодействии с

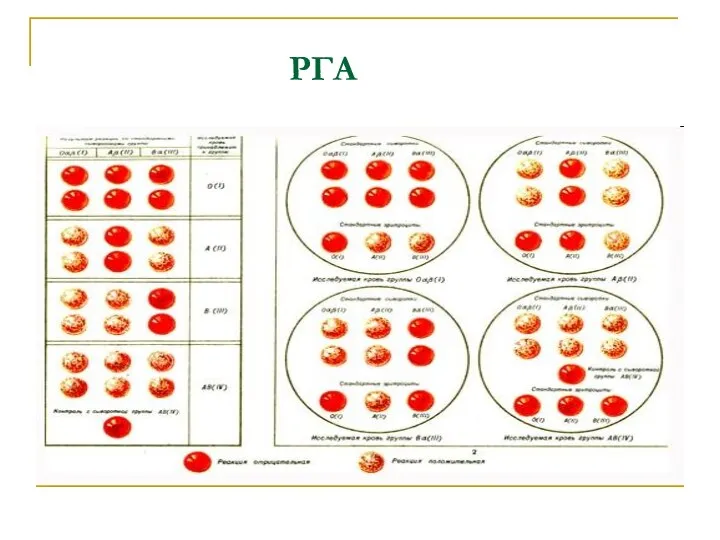

- 25. РГА

- 26. РГА Вторая РГА не является серологической. В ней склеивание эритроцитов вызывают не антитела, а особые вещества,

- 27. РГА

- 28. Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) РНГА основана на том, что эритроциты, если на их поверхности адсорбировать растворимый

- 29. Компоненты РНГА Антитела (сыворотка больного); антиген (эритроцитарный диагностикум); ФР

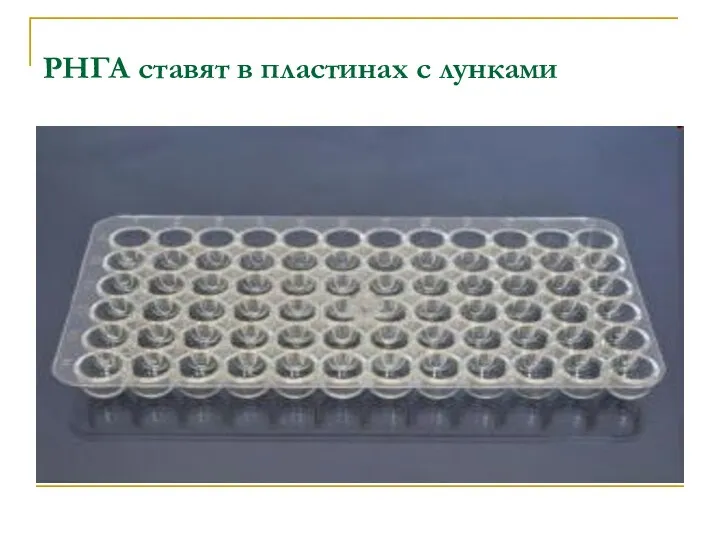

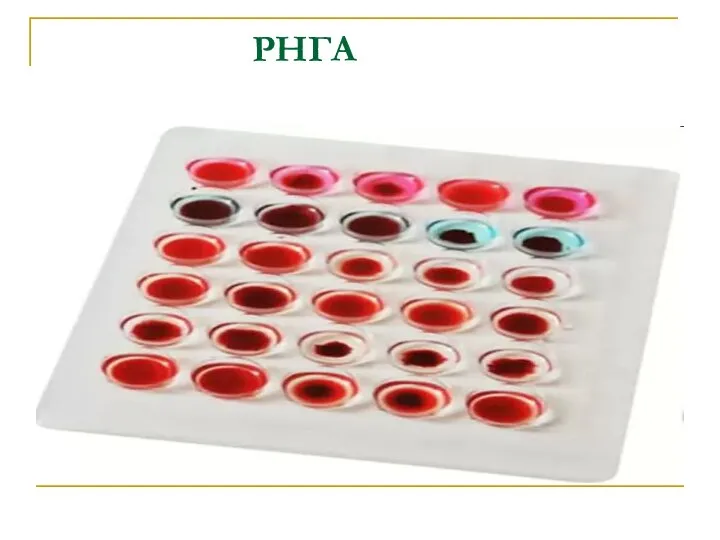

- 30. РНГА ставят в пластинах с лунками

- 31. Постановка РНГА В пластинах с лунками делают двукратные разведения сыворотки (1:10 – 1:1280. Во все разведения

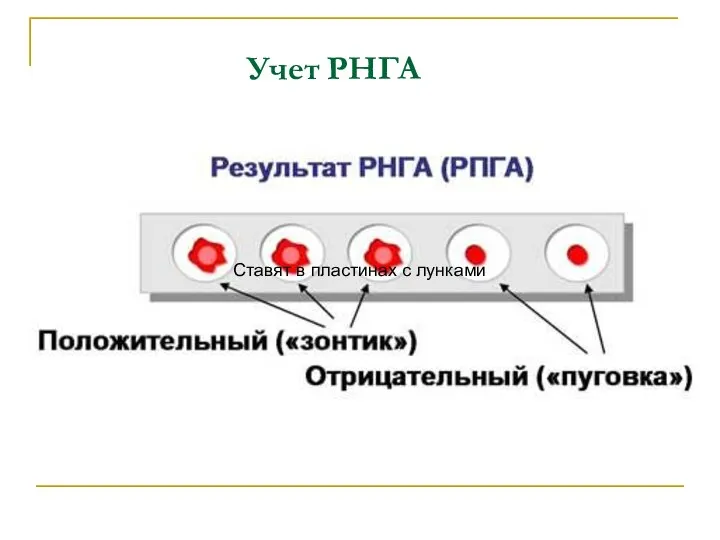

- 32. Учет РНГА положительная реакция – осадок в виде «зонтика»; отрицательная реакция – осадок в виде «пуговки»;

- 33. Учет РНГА Ставят в пластинах с лунками

- 34. РНГА

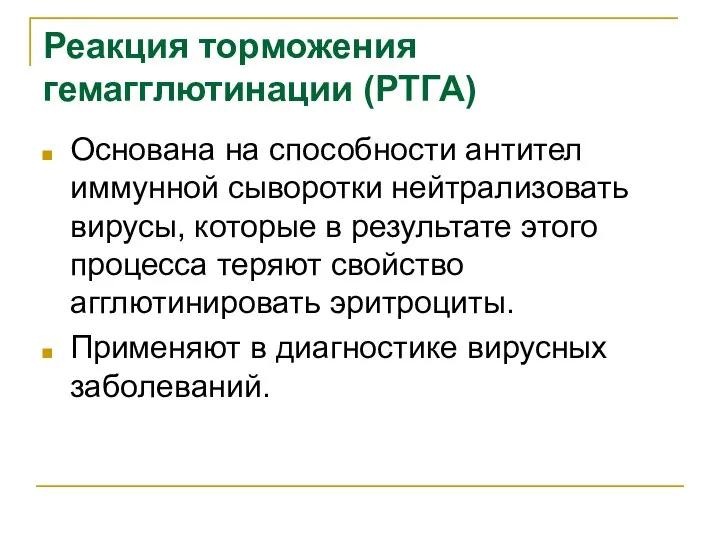

- 35. Реакция торможения гемагглютинации (РТГА) Основана на способности антител иммунной сыворотки нейтрализовать вирусы, которые в результате этого

- 36. Учет РТГА положительная реакция – осадок в виде «пуговки»; отрицательная реакция – осадок в виде «зонтика»;

- 37. РТГА

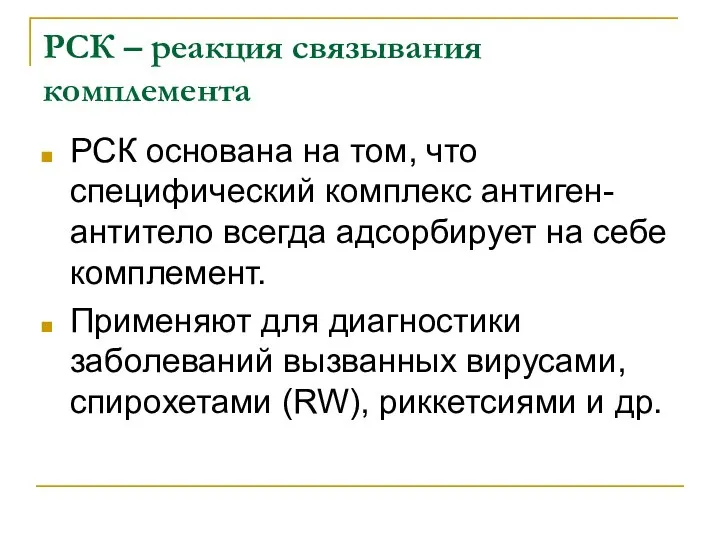

- 38. РСК – реакция связывания комплемента РСК основана на том, что специфический комплекс антиген-антитело всегда адсорбирует на

- 39. РСК В РСК участвуют 2 системы: основная и гемолитическая иначе результаты не оценить.

- 40. Основная система Антиген – лизат, экстракт, гаптен; реже взвесь микроорганизмов; Антитело – сыворотка пациента; Комплемент –

- 41. Гемолитическая система Антиген – эритроциты барана; Антитело – гемолизин к эритроцитам барана.

- 42. Результат Если в крови человека есть антитела, они свяжутся с антигеном; на них осядет комплемент и

- 43. Схема РСК с сывороткой больного человека

- 44. Результат Если в крови человека нет антител, антиген и комплемент остаются свободными и при добавлении гемолитической

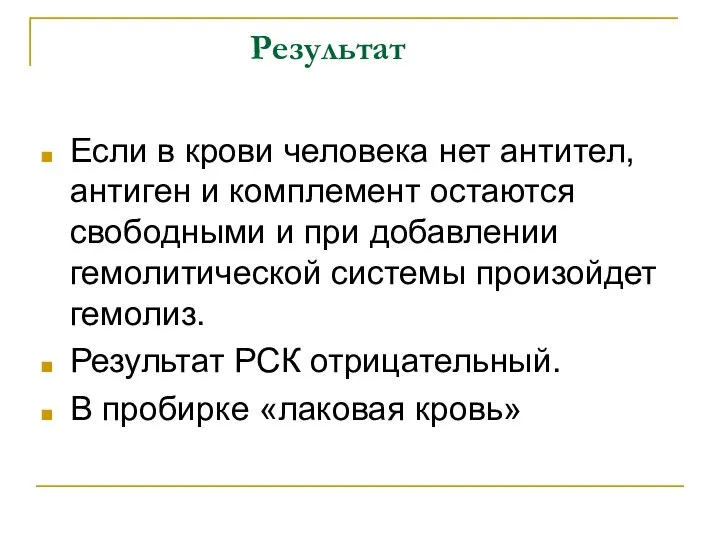

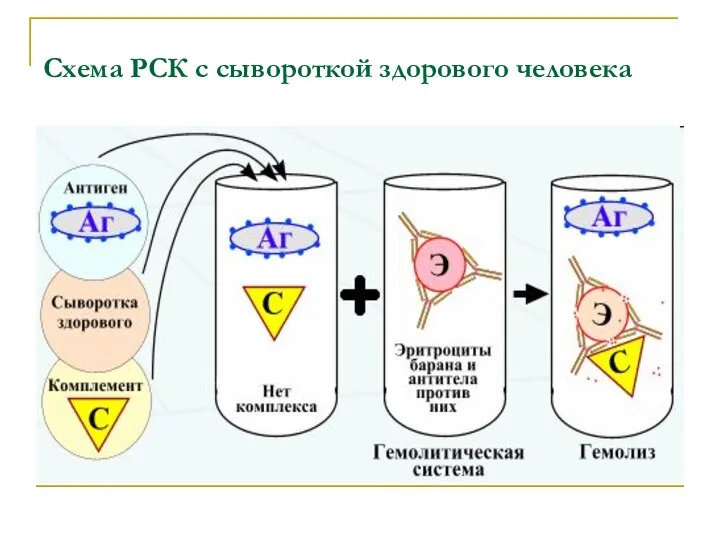

- 45. Схема РСК с сывороткой здорового человека

- 46. Результаты РСК

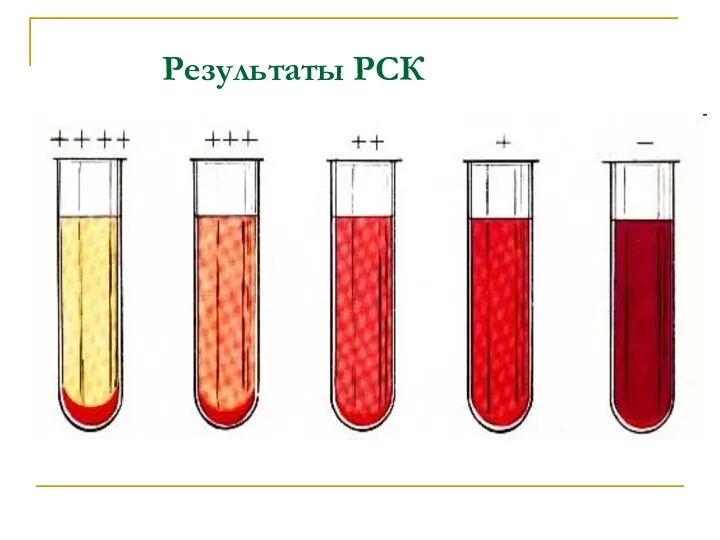

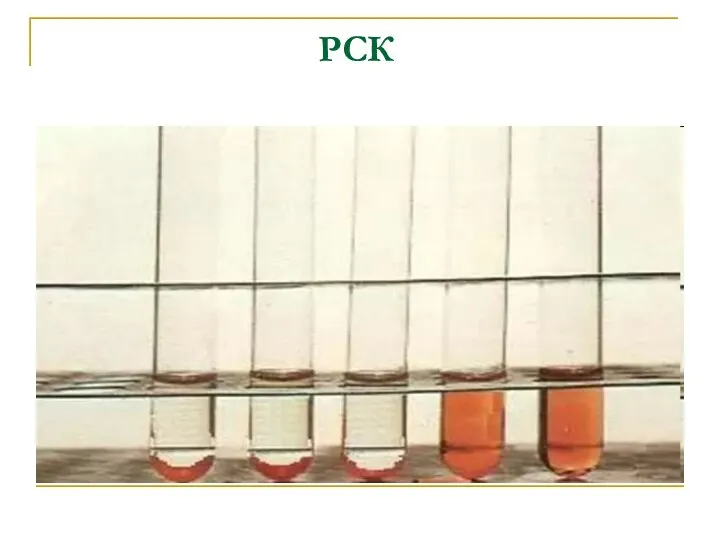

- 47. РСК

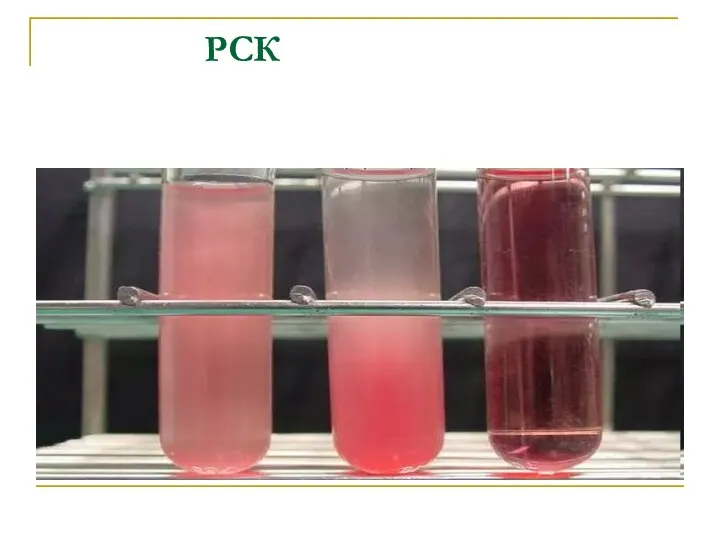

- 48. РСК

- 49. Реакция преципитации (РП) Применяют для определения антигена при диагностике ряда инфекций (сибирская язва и др.); Для

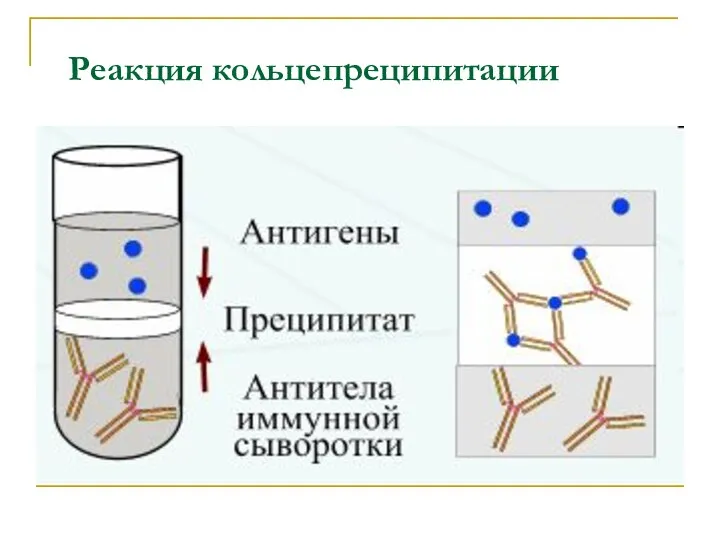

- 50. Реакция кольцепреципитации В преципитационную пробирку с помощью пастеровской пипетки вносят 0,2-0,3 мл (5-6 капель) сыворотки (сыворотка

- 51. Реакция кольцепреципитации Пробирку при этом держат в наклонном положении; При правильном наслаивании между сывороткой и антигеном

- 52. Реакция кольцепреципитации

- 53. Реакция кольцепреципитации

- 54. Механизм и положительный результат реакции кольцепреципитации

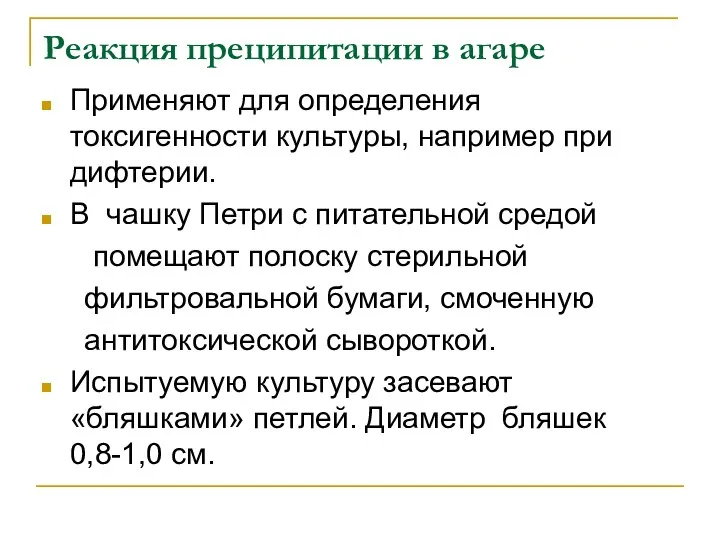

- 55. Реакция преципитации в агаре Применяют для определения токсигенности культуры, например при дифтерии. В чашку Петри с

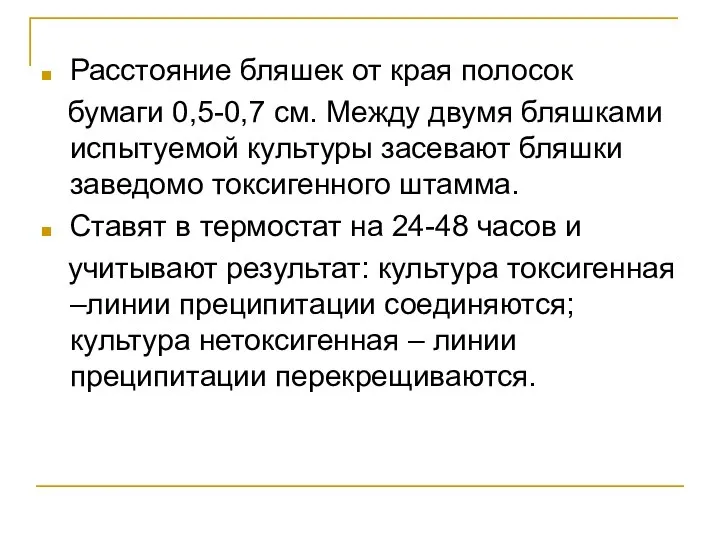

- 56. Расстояние бляшек от края полосок бумаги 0,5-0,7 см. Между двумя бляшками испытуемой культуры засевают бляшки заведомо

- 57. Реакция преципитации в агаре.

- 58. Реакция нейтрализации (РН) Антитела иммунной сыворотки способны нейтрализовать повреждающее действие микроорганизмов или их токсинов на чувствительные

- 59. При постановке реакции смесь а/г – а/т, полученную in vitro вводят животным или вносят в культуру

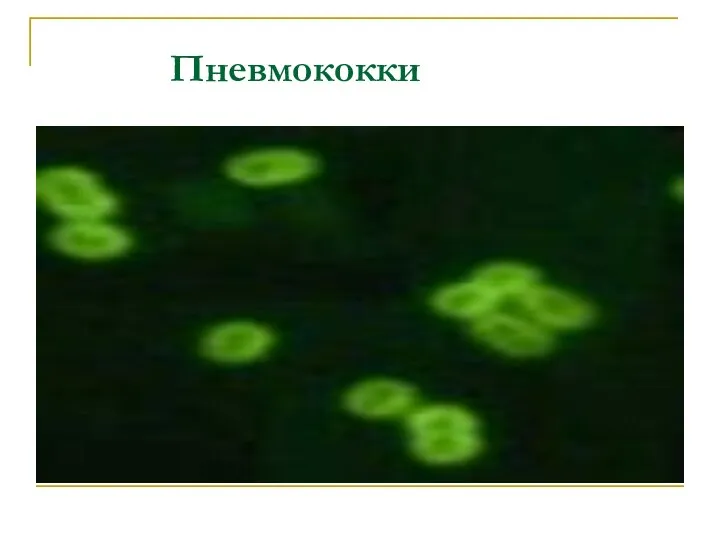

- 60. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) Основана на том, что иммунные сыворотки, к которым химическим путем присоединены флюорохромы (люминесцирующие

- 61. Токсоплазмы

- 62. Пневмококки

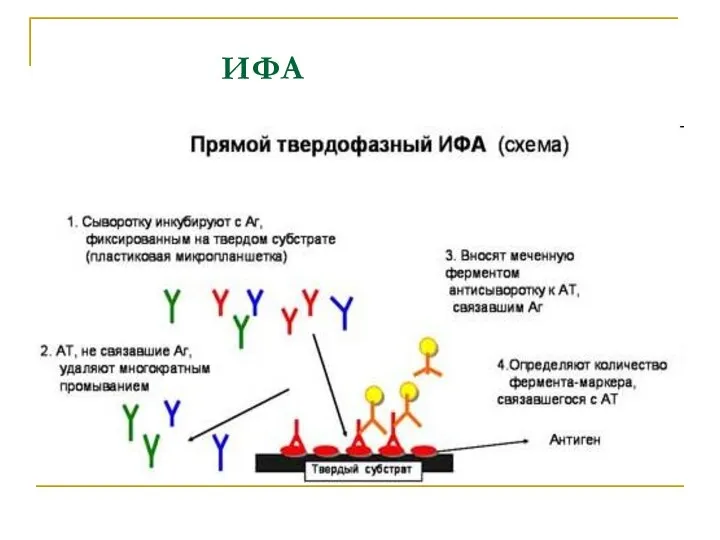

- 63. Иммуноферментный анализ (ИФА) ИФА – выявление антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных с ферментом-меткой. После

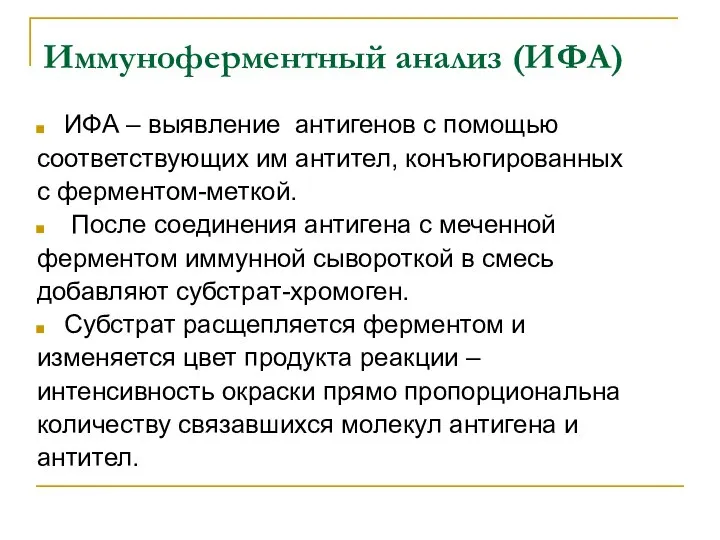

- 64. ИФА ИФА применяют для диагностики вирусных, бактериальных и паразитарных болезней, в частности для диагностики ВИЧ-инфекций, гепатита

- 65. ИФА

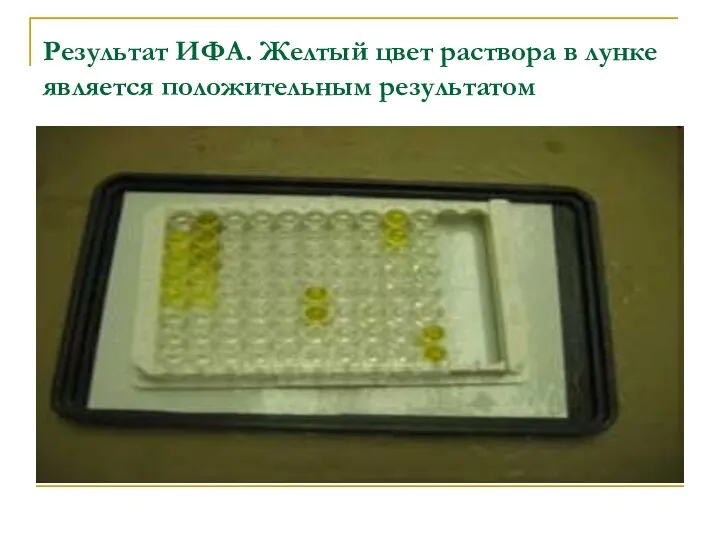

- 66. Результат ИФА. Желтый цвет раствора в лунке является положительным результатом

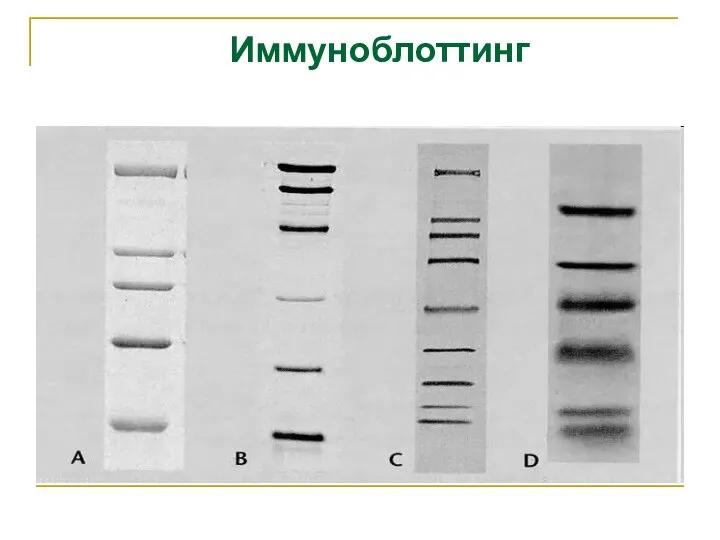

- 67. Иммуноблоттинг Определение антигенов или антител с помощью известных сывороток или антигенов. Метод основан на выделении антигена

- 69. Иммуноблоттинг

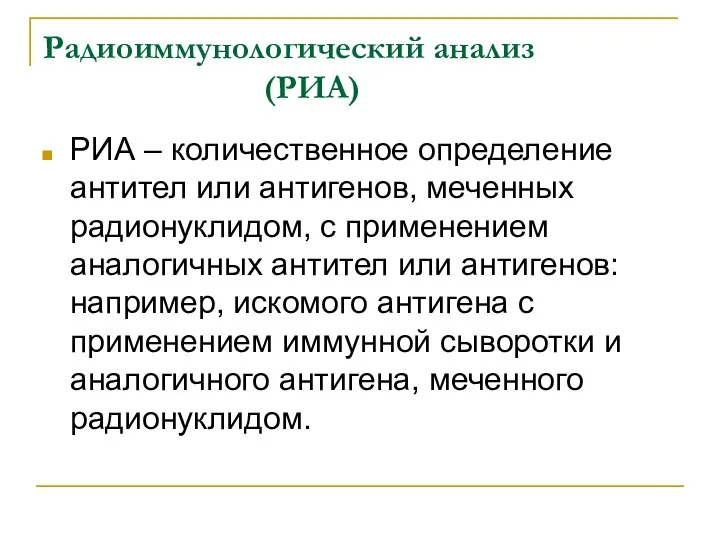

- 70. Радиоиммунологический анализ (РИА) РИА – количественное определение антител или антигенов, меченных радионуклидом, с применением аналогичных антител

- 71. Радиоиммунологический анализ После их взаимодействия отделяю образовавшийся радиоактивный комплекс антиген-антитело и определяют его радиоактивность по счетчику

- 72. РИА Широкое распространение получили так называемый прямой и непрямой варианты твердофазного радиоиммунологического метода, при которых используют

- 73. Радиоиммунный анализ (РИА)

- 74. Радиоиммунный анализ (РИА)

- 75. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) ПЦР позволяет идентифицировать микроорганизмы по ДНК без выделения его в виде чистой

- 76. ПЦР

- 77. ПЦР

- 78. Бокс для ПЦР работ

- 79. ПЦР

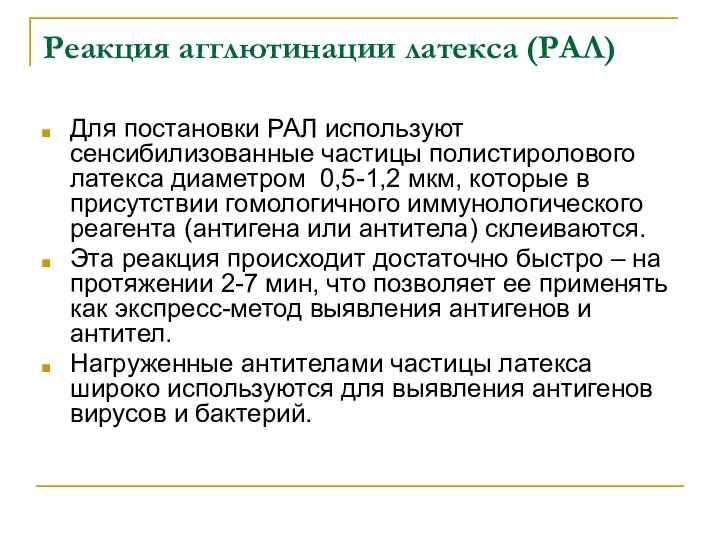

- 80. Реакция агглютинации латекса (РАЛ) Для постановки РАЛ используют сенсибилизованные частицы полистиролового латекса диаметром 0,5-1,2 мкм, которые

- 81. Реакция агглютинации латекса (РАЛ) Нагружая латекс антигенами, можно определять наличие антител в сыворотке больного. Такую модификацию

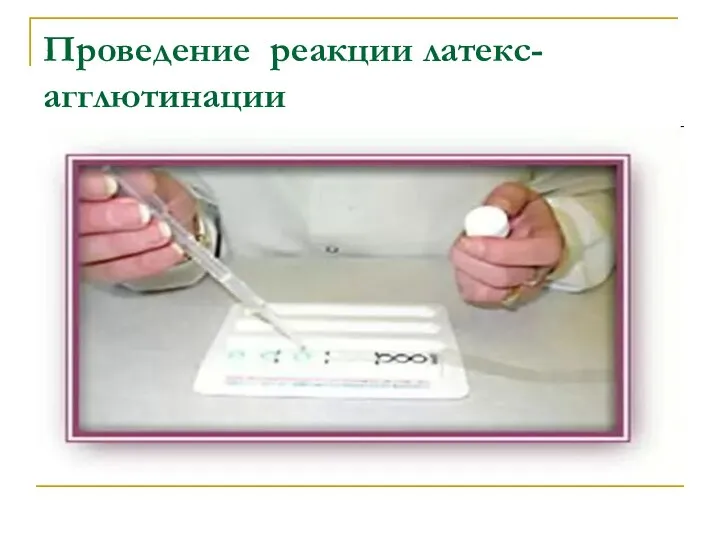

- 82. Проведение реакции латекс-агглютинации

- 83. Проведение реакции латекс-агглютинации

- 84. Учет реакции латекс-агглютинации

- 86. Скачать презентацию

Поражение нервной системы при воспалительных миопатиях (часть 2)

Поражение нервной системы при воспалительных миопатиях (часть 2) Визуальная диагностика

Визуальная диагностика Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний

Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний Правила гигиены питания

Правила гигиены питания Сепсис. Классификация и критерии диагностики сепсиса

Сепсис. Классификация и критерии диагностики сепсиса Врожденные аномалии почек

Врожденные аномалии почек Жалпы тәжірибелі дәрiгердiң тұлға аралық қарым-қатынас және емделушiлерімен кеңесуiнiң қағидалары

Жалпы тәжірибелі дәрiгердiң тұлға аралық қарым-қатынас және емделушiлерімен кеңесуiнiң қағидалары Болезни губ, языка

Болезни губ, языка Презентация Красная кровь

Презентация Красная кровь Моя профессия – Моя гордость. Мои профессиональные возможности. Профессия медсестра

Моя профессия – Моя гордость. Мои профессиональные возможности. Профессия медсестра Аденовирусы

Аденовирусы Гонорея

Гонорея Сахарный диабет

Сахарный диабет Неотложная помощь при тяжелой бронхиальной астме и анафилактическом шоке

Неотложная помощь при тяжелой бронхиальной астме и анафилактическом шоке Система органов кроветворения и иммунной защиты. Центральные и периферические органы

Система органов кроветворения и иммунной защиты. Центральные и периферические органы Дифференциальная диагностика кратковременной потери сознании (синкопе)

Дифференциальная диагностика кратковременной потери сознании (синкопе) Вредное влияние алкоголя, курения и наркотиков в период эмбрионального развития

Вредное влияние алкоголя, курения и наркотиков в период эмбрионального развития Холестеатома среднего уха. Этиология. Патогенез

Холестеатома среднего уха. Этиология. Патогенез Вирус иммунодефицита человека. Синдром приобретенного иммунодефицита человека

Вирус иммунодефицита человека. Синдром приобретенного иммунодефицита человека Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода

Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода Этика медицинской генетики

Этика медицинской генетики Механизмы компенсации нарушений внешнего дыхания

Механизмы компенсации нарушений внешнего дыхания Нарушения функции почек

Нарушения функции почек Синдромы: Бругада, СРРЖ, удлинненого

Синдромы: Бругада, СРРЖ, удлинненого Оперативные методы лечения в гинекологии

Оперативные методы лечения в гинекологии Роль медицинского брата в предупреждении затяжного течения очаговой пневмонии

Роль медицинского брата в предупреждении затяжного течения очаговой пневмонии Основы медицинской коммуникации

Основы медицинской коммуникации Отечественная заднекамерная факичная интраокулярная линза в коррекции миопии высокой степени

Отечественная заднекамерная факичная интраокулярная линза в коррекции миопии высокой степени