Слайд 7

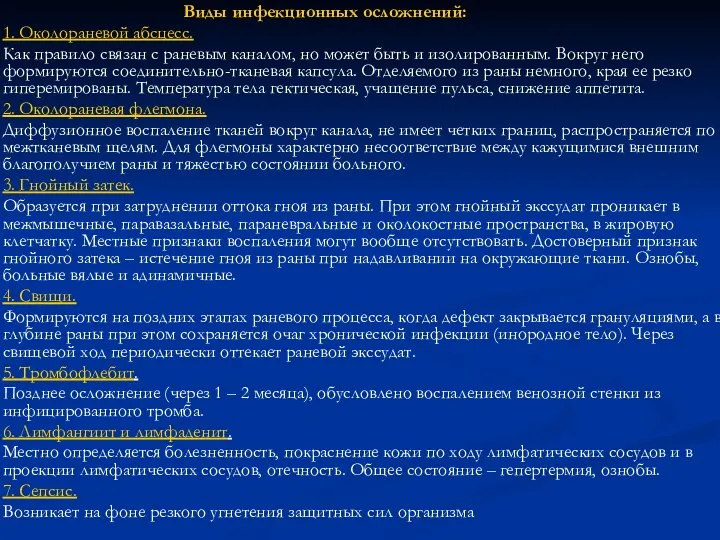

Виды инфекционных осложнений:

1. Околораневой абсцесс.

Как правило связан с раневым

каналом, но может быть и изолированным. Вокруг него формируются соединительно-тканевая капсула. Отделяемого из раны немного, края ее резко гиперемированы. Температура тела гектическая, учащение пульса, снижение аппетита.

2. Околораневая флегмона.

Диффузионное воспаление тканей вокруг канала, не имеет четких границ, распространяется по межтканевым щелям. Для флегмоны характерно несоответствие между кажущимися внешним благополучием раны и тяжестью состоянии больного.

3. Гнойный затек.

Образуется при затруднении оттока гноя из раны. При этом гнойный экссудат проникает в межмышечные, паравазальные, параневральные и околокостные пространства, в жировую клетчатку. Местные признаки воспаления могут вообще отсутствовать. Достоверный признак гнойного затека – истечение гноя из раны при надавливании на окружающие ткани. Ознобы, больные вялые и адинамичные.

4. Свищи.

Формируются на поздних этапах раневого процесса, когда дефект закрывается грануляциями, а в глубине раны при этом сохраняется очаг хронической инфекции (инородное тело). Через свищевой ход периодически оттекает раневой экссудат.

5. Тромбофлебит.

Позднее осложнение (через 1 – 2 месяца), обусловлено воспалением венозной стенки из инфицированного тромба.

6. Лимфангиит и лимфаденит.

Местно определяется болезненность, покраснение кожи по ходу лимфатических сосудов и в проекции лимфатических сосудов, отечность. Общее состояние – гепертермия, ознобы.

7. Сепсис.

Возникает на фоне резкого угнетения защитных сил организма

Воспаление в организме. (Лекция 4-5)

Воспаление в организме. (Лекция 4-5) Период взрослости

Период взрослости Нарушения модально-специфических функций отделов второго функционального блока у детей с ОВЗ

Нарушения модально-специфических функций отделов второго функционального блока у детей с ОВЗ Пухлини органів сечостатевої системи

Пухлини органів сечостатевої системи Денсаулық фестивалі. Денсаулық жолы

Денсаулық фестивалі. Денсаулық жолы Экстрапирамидная система и мозжечок. Анатомо-физиологическое строение. Методы исследования и синдромы поражения

Экстрапирамидная система и мозжечок. Анатомо-физиологическое строение. Методы исследования и синдромы поражения Limfodrenāžas masāža

Limfodrenāžas masāža Тест «Якоря карьеры»

Тест «Якоря карьеры» ВИЧ - инфекция. Сепсис

ВИЧ - инфекция. Сепсис Туберкулез туралы не білеміз?

Туберкулез туралы не білеміз? Для чего нужна Карта

Для чего нужна Карта Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система Ожоги. Термические ожоги. Химические ожоги. Электротравма. Лучевые поражения. Отморожения

Ожоги. Термические ожоги. Химические ожоги. Электротравма. Лучевые поражения. Отморожения Конфликт И-типа

Конфликт И-типа Оперативное лечение деформаций суставов стоп и кистей

Оперативное лечение деформаций суставов стоп и кистей Физические методы обезболивания

Физические методы обезболивания Физико-химические и технологические свойства порошкообразных лекарственных субстанций

Физико-химические и технологические свойства порошкообразных лекарственных субстанций Насилие и видеоигры

Насилие и видеоигры Нервная анорексия и булимия

Нервная анорексия и булимия Детская эпилепсия

Детская эпилепсия Особенности строения слизистой оболочки полости рта в возрастном аспекте. Классификация заболеваний и повреждений СОПР

Особенности строения слизистой оболочки полости рта в возрастном аспекте. Классификация заболеваний и повреждений СОПР Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллекта

Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллекта Патологии HEEL в-г. Вазомоторная ринопатия

Патологии HEEL в-г. Вазомоторная ринопатия Классификация и виды травм

Классификация и виды травм Внутриутробное воспитание плода

Внутриутробное воспитание плода Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе при остром нарушении мозгового кровообращения

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе при остром нарушении мозгового кровообращения Для чего нужен сон

Для чего нужен сон Производные дигидропиридина

Производные дигидропиридина