Содержание

- 2. Возникновение, эволюция и своеобразие античной философии 1 Общая характеристика античной философии 2 Отличительные особенности античной философии

- 3. Античная ментальность Для древних греков окружавший их мир не был объективным миром в нашем смысле, он

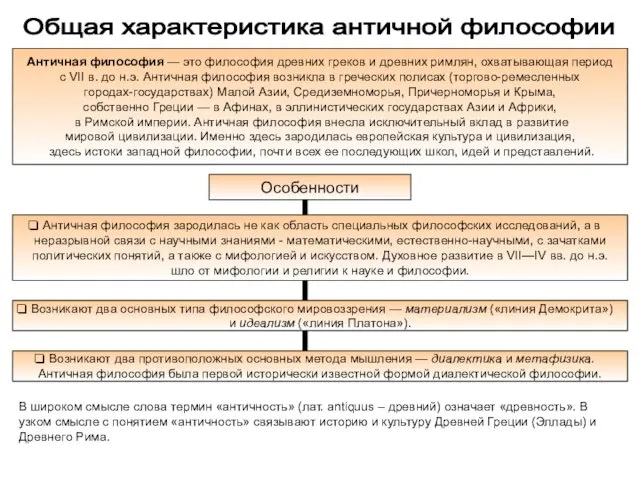

- 4. Общая характеристика античной философии Античная философия — это философия древних греков и древних римлян, охватывающая период

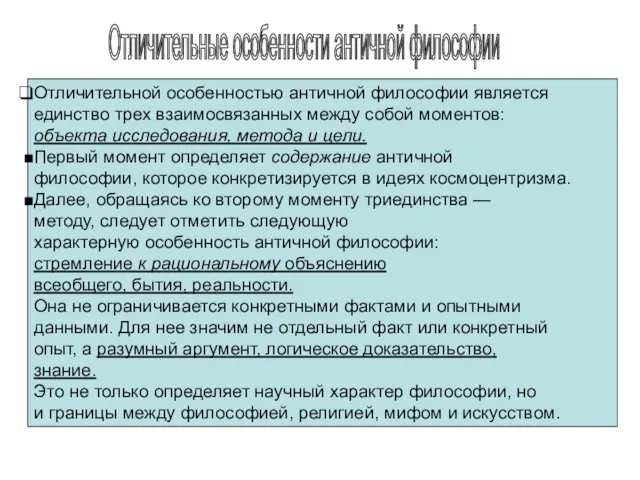

- 5. Отличительные особенности античной философии Отличительной особенностью античной философии является единство трех взаимосвязанных между собой моментов: объекта

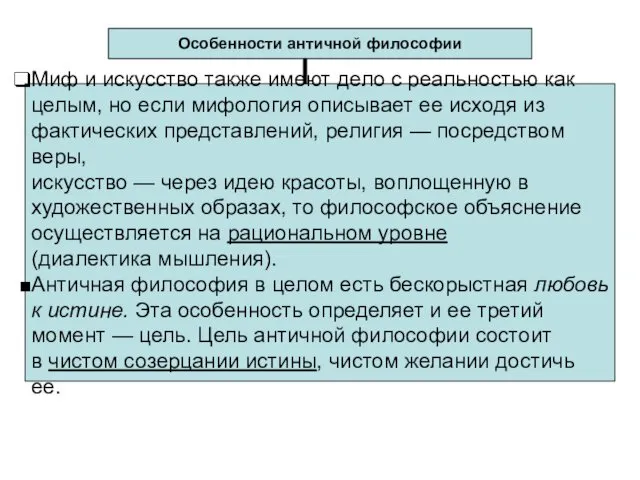

- 6. Особенности античной философии Миф и искусство также имеют дело с реальностью как целым, но если мифология

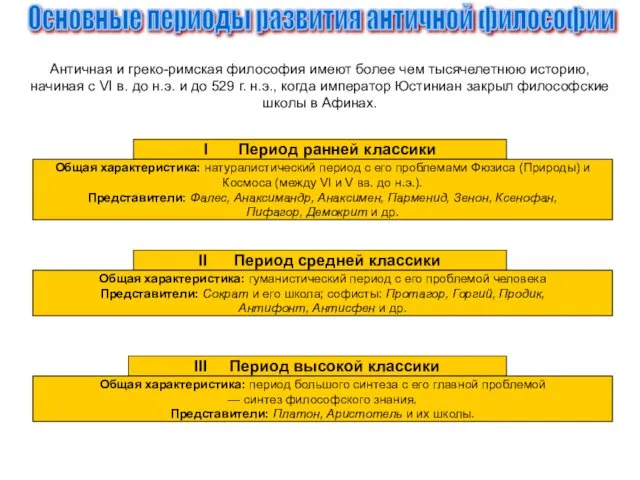

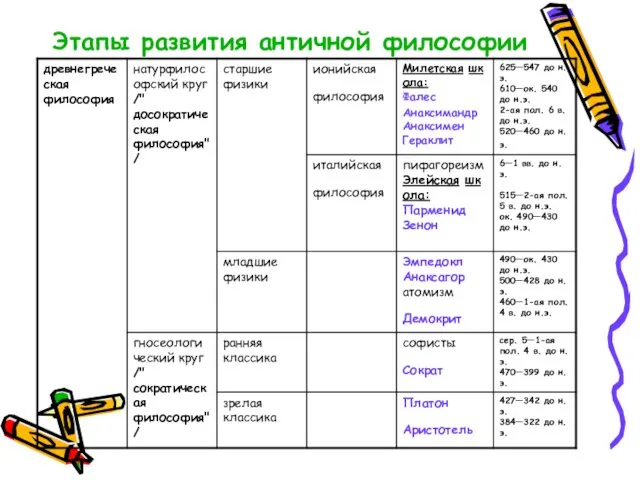

- 7. Основные периоды развития античной философии Античная и греко-римская философия имеют более чем тысячелетнюю историю, начиная с

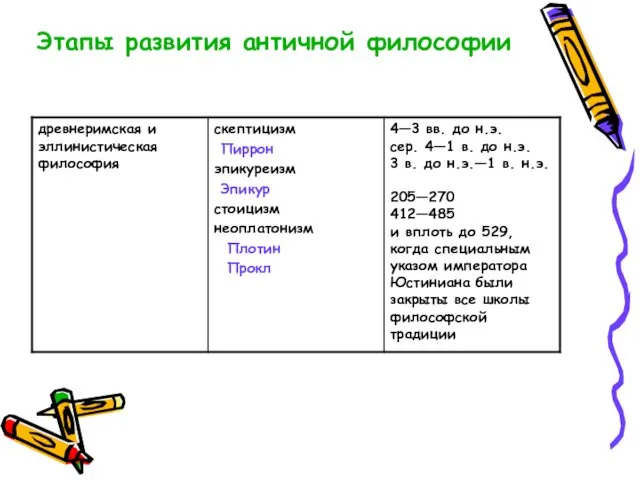

- 8. IV Эллинизм Общая характеристика: период эллинистических школ с его главными проблемами — мораль и свобода человека,

- 9. Этапы развития античной философии

- 10. Этапы развития античной философии

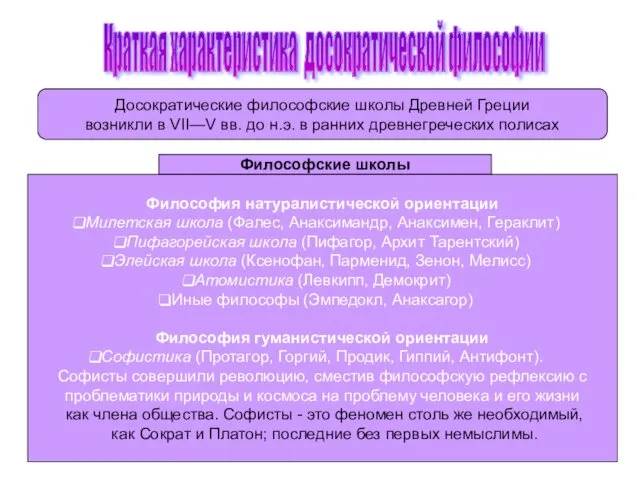

- 11. Краткая характеристика досократической философии Досократические философские школы Древней Греции возникли в VII—V вв. до н.э. в

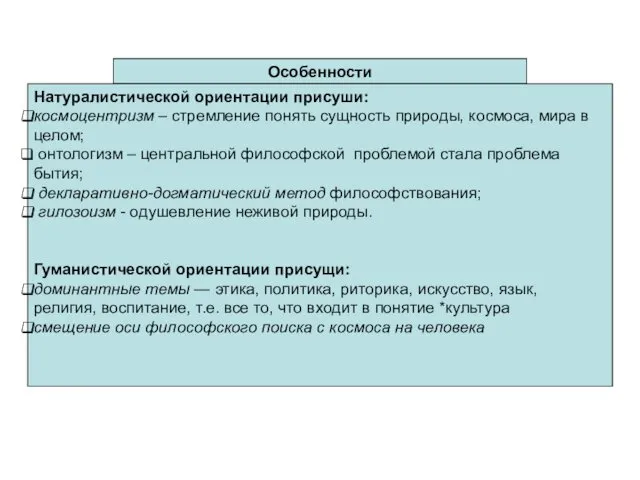

- 12. Особенности Натуралистической ориентации присуши: космоцентризм – стремление понять сущность природы, космоса, мира в целом; онтологизм –

- 13. Особенности Поиск первоначала, породившее все сущее Представители различных натуралистических школ обнаруживают субстанциональные основы вещей, т.е. то,

- 14. Милетская школа Милетская школа, первая наивно-материалистическая школа древнегреческой философии, представленная Фалесом, Анаксимандром и Анаксименом (6 в.

- 15. Представители Милетской школы

- 16. Анаксимандр (610-547 до н.э.) Основные взгляды: Первоначало всего сущего — «апейрон» — вечная, бесконечная субстанция, из

- 17. Фалес (625-547 до н.э.) Основные взгляды: Первоначало всего сущего — вода — «фазис», жидкий, текучий, а

- 18. Анаксимен (585-525 до н.э.) Основные взгляды: Первоначало всего сущего — воздух, который проходит в своем изменении

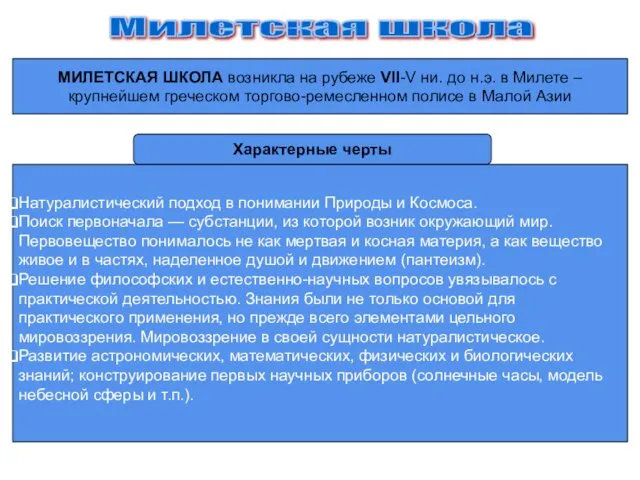

- 19. Милетская школа МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА возникла на рубеже VII-V ни. до н.э. в Милете – крупнейшем греческом

- 20. Философия Гераклита Эфесского Вторым после Милета очагом древнегреческой философии в Малой Азии был город Эфес, родина

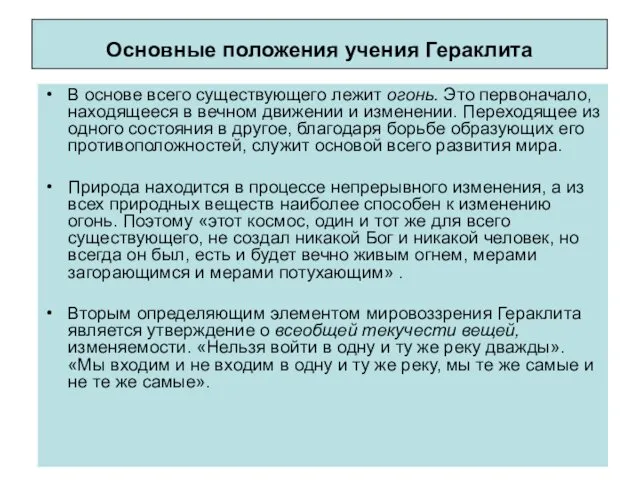

- 21. Основные положения учения Гераклита В основе всего существующего лежит огонь. Это первоначало, находящееся в вечном движении

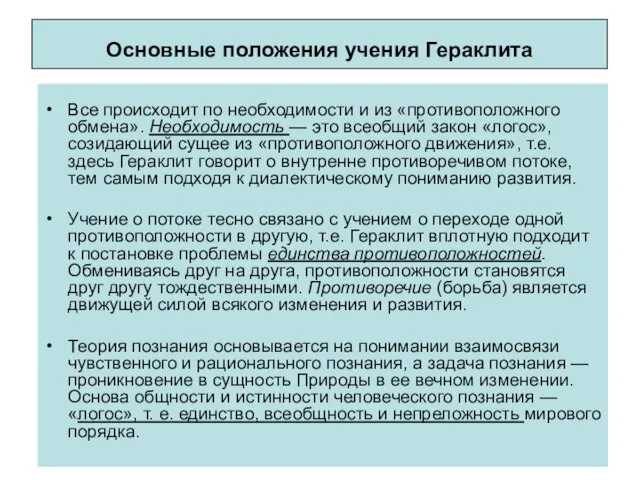

- 22. Основные положения учения Гераклита Все происходит по необходимости и из «противоположного обмена». Необходимость — это всеобщий

- 23. Философия пифагорейцев ПИФАГОРЕЙЦЫ - последователи Пифагора, древнегреческого философа и математика, основавшего в греческом городе Кротоне религиозный

- 24. Пифагорейская школа Пифагореизм – идеалистическое учение в античной философии 6-4 вв. до н.э., рассматривавшее число как

- 25. Характерные черты пифагорейской школы Возникла она как некое братство или религиозный орден, подчиненный строгим правилам общежития

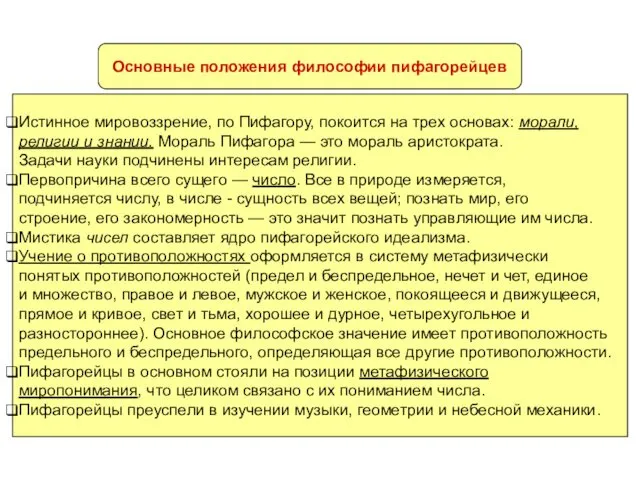

- 26. Основные положения философии пифагорейцев Истинное мировоззрение, по Пифагору, покоится на трех основах: морали, религии и знании.

- 27. Элейская школа Элейская школа, школа древнегреческой философии 6—5 вв. до н. э. Основатель — Ксенофан Колофонский,

- 28. ЭЛЕАТЫ — представители Элейской философской школы, существовавшей в VI—V вв. до н.э. в древнегреческом полисе Элея

- 29. Основные положения философии элеатов Все философские мировоззрения, с точки зрения Парменида, покоятся на одной из трех

- 30. Основные положения философии элеатов В познании элеаты разграничивают истину, основанную на рациональном познании, и мнение, основанное

- 31. Атомистический материализм Основателем атомистики был Левкипп (ок. 500—440 до н.э.), учение которого продолжил ученый-энциклопедист и философ-материалист

- 32. Атомизм Атомизм — натурфилософская и физическая теория, согласно которой чувственно воспринимаемые (материальные) вещи состоят из химически

- 33. Основные положения философии атомистов Мир состоит из пространства и наполняющей его материи, или из атомов и

- 34. Философия софистов СОФИСТИКА (V - первая половина IV вв. до н.э.) не представляла собой единого круга

- 35. Софизм Софизм — рассуждение, кажущееся правильным, но содержащее скрытую логическую ошибку и служащее для придания видимости

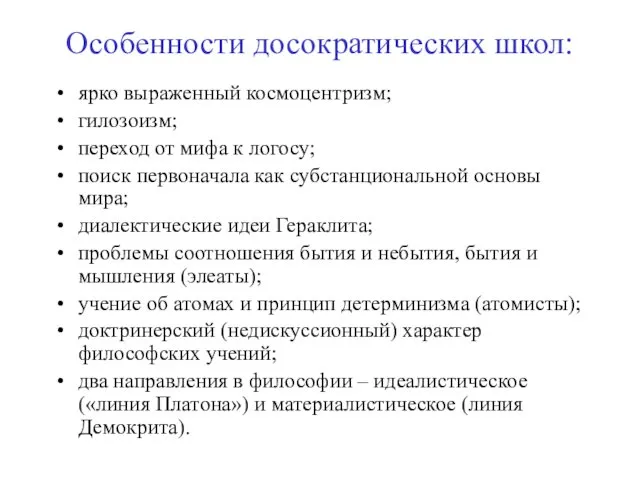

- 36. Особенности досократических школ: ярко выраженный космоцентризм; гилозоизм; переход от мифа к логосу; поиск первоначала как субстанциональной

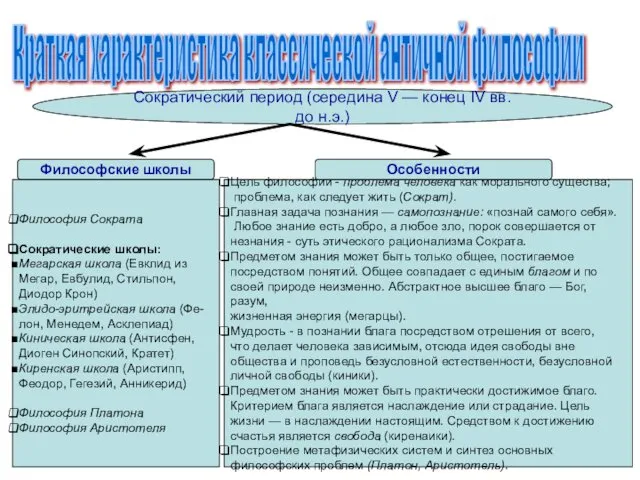

- 37. Краткая характеристика классической античной философии Сократический период (середина V — конец IV вв. до н.э.) Философские

- 38. Философия Сократа СОКРАТ (469—399 до н.э.) — выдающийся афинский философ, учитель Платона. Сократ — представитель реалистического

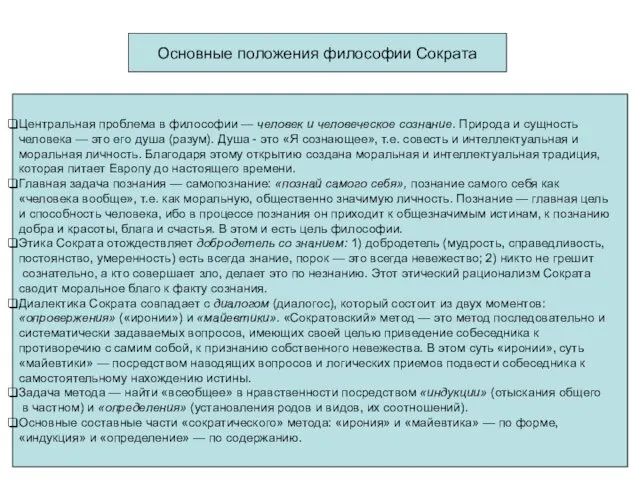

- 39. Основные положения философии Сократа Центральная проблема в философии — человек и человеческое сознание. Природа и сущность

- 40. Историческое значение Сократа (469-399 гг. до н.э.): выдающийся философ-педагог; выработал метод «майевтики»; сторонник этического рационализма; калокагатия

- 41. П Л А Т О Н (427—347 до н.э.) крупнейший философ Древней Греции, ученик Сократа, основатель

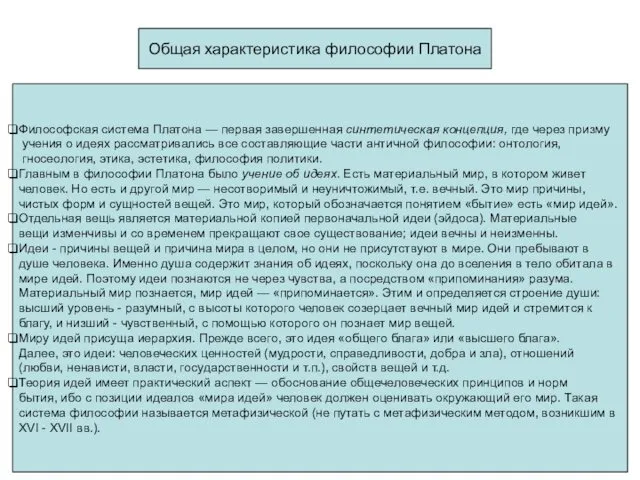

- 42. Общая характеристика философии Платона Философская система Платона — первая завершенная синтетическая концепция, где через призму учения

- 43. Учение Платона о государстве Социально-политическое учение Платона в разных вариантах излагается им в трех диалогах: «Государство»,

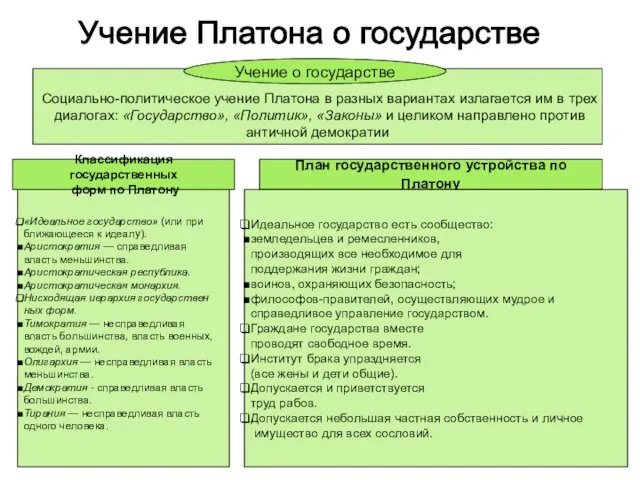

- 44. Главные положения философии Платона (427-347 гг. до н.э.): автор более 80 произведений; основал философскую школу «Академия»;

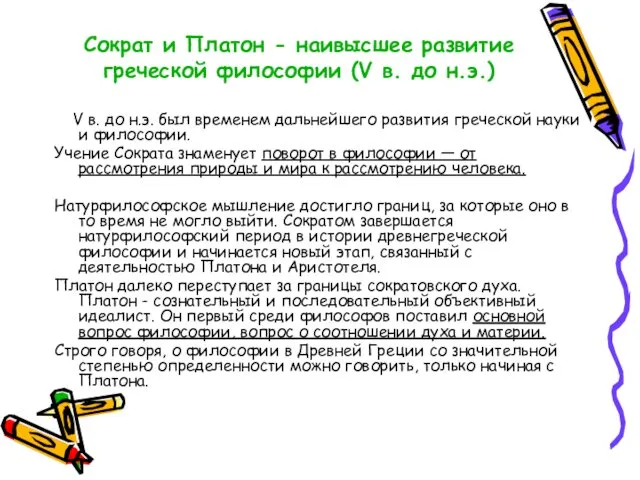

- 45. Сократ и Платон - наивысшее развитие греческой философии (V в. до н.э.) V в. до н.э.

- 46. Научная деятельность Аристотеля АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н.э.) - ученый-энциклопедист, философ, ученик Платона, воспитательАлександра Македонского. 335 —

- 47. Общая характеристика научной деятельности Аристотеля Научная деятельность Аристотеля охватила все области античного знания. Произведения его носят

- 48. Общая характеристика философии Аристотеля Общая характеристика философии Аристотеля Аристотель считал, что философия не есть продукт единоличного

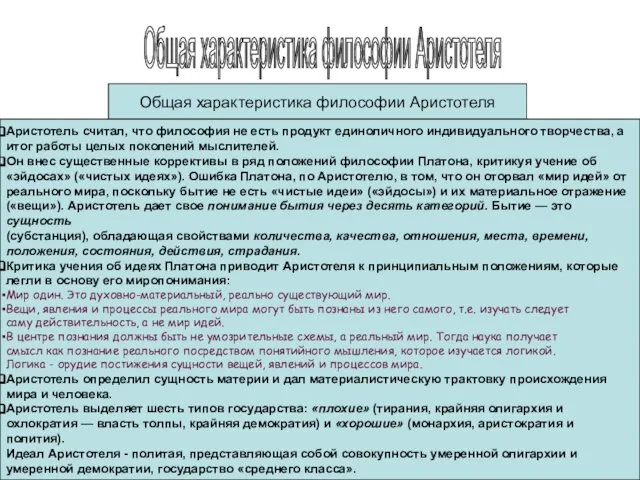

- 49. Проблемы материи, души человека в философии Аристоеля Проблемы материи, души, человека в философии Аристотеля Материя —

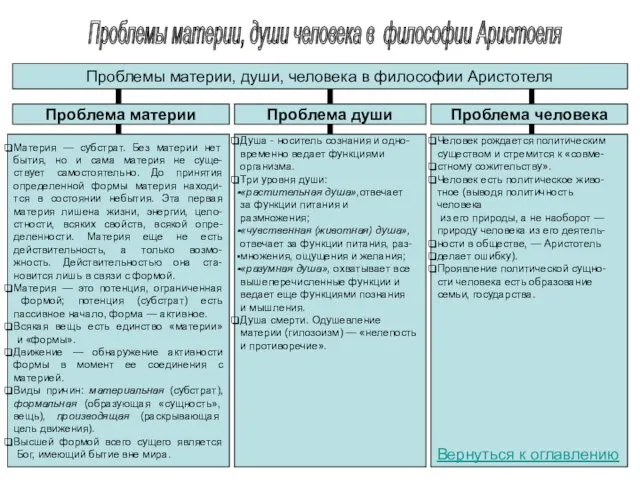

- 50. Историческое значение философии Аристотеля (384-322 гг.до н.э.) Автор огромного философского наследия: «Метафизика», «О душе», «Никомахова этика»,

- 51. Основные направления классического периода: философско-просветительская деятельность софистов; философия Сократа; зарождение «сократических» школ; философия Платона; философия Аристотеля

- 52. Философские школы эллинистическо-римского периода: кинизм (Антисфен, Диоген); эпикуреизм (Эпикур, Тит Лукреций Кар); стоицизм ((Зенон из Китеона,

- 53. Эллинизм Философия эпохи эллинизма: эпикуреизм и стоицизм Эллинизм — период в истории Средиземноморья, в первую очередь

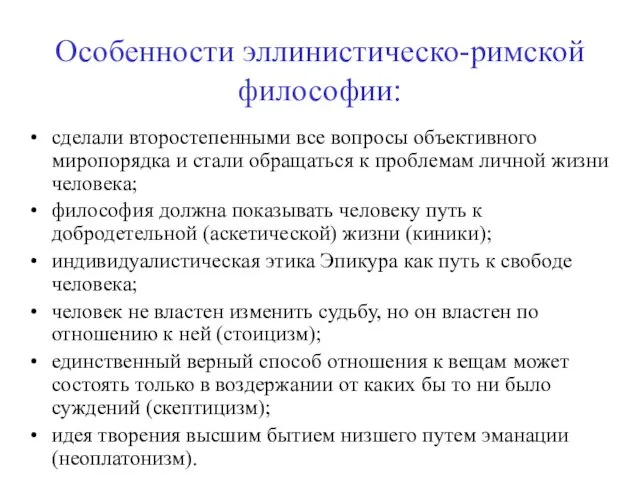

- 54. Особенности эллинистическо-римской философии: сделали второстепенными все вопросы объективного миропорядка и стали обращаться к проблемам личной жизни

- 55. Задание: Поиск первоначала: расставь в правильном порядке Фалес – число Анаксимандр – огонь Анаксимен – вода

- 57. Скачать презентацию

Britain and the British

Britain and the British Проблема человека в истории философии

Проблема человека в истории философии  Презентация на тему "Идеал красоты в философском аспекте" - презентации по Философии

Презентация на тему "Идеал красоты в философском аспекте" - презентации по Философии Законы диалектики

Законы диалектики Как правильно написать эссе по обществознанию

Как правильно написать эссе по обществознанию Работа в выходные и праздничные дни; сверхурочное рабочее время Выполнили Мятлик Елена и Пустовая Анастасия

Работа в выходные и праздничные дни; сверхурочное рабочее время Выполнили Мятлик Елена и Пустовая Анастасия Философия серебряного века

Философия серебряного века Понятие сознания в психологии

Понятие сознания в психологии Введение в философию

Введение в философию Человек и общество

Человек и общество Основы философии Тема 11 Декарт и Спиноза Обоснование рационализма

Основы философии Тема 11 Декарт и Спиноза Обоснование рационализма  Сознание. Структура сознания

Сознание. Структура сознания Эссе по обществознанию

Эссе по обществознанию Лекция 2. История философии Древнего Востока

Лекция 2. История философии Древнего Востока История философии. Этап I. Древний мир

История философии. Этап I. Древний мир Познание. Виды знаний. Подходы к решению проблемы познаваемости мира

Познание. Виды знаний. Подходы к решению проблемы познаваемости мира Философия права. Установочная лекция для магистрантов

Философия права. Установочная лекция для магистрантов Теория познания. Гносеология и эпистемология

Теория познания. Гносеология и эпистемология Философия пожилого возраста

Философия пожилого возраста Знание и сознание

Знание и сознание Политология. Формы правления у классиков политфилософии

Политология. Формы правления у классиков политфилософии Европейская философия XVIII века

Европейская философия XVIII века Философия Владимира Соловьева

Философия Владимира Соловьева Деятельность, общение, конфликт

Деятельность, общение, конфликт Проблема универсалий. Основные сочинения

Проблема универсалий. Основные сочинения Голос совести

Голос совести Презентация на тему "Анализ профессиональной этики преподавателей" - презентации по Философии

Презентация на тему "Анализ профессиональной этики преподавателей" - презентации по Философии Концепции современного естествознания

Концепции современного естествознания