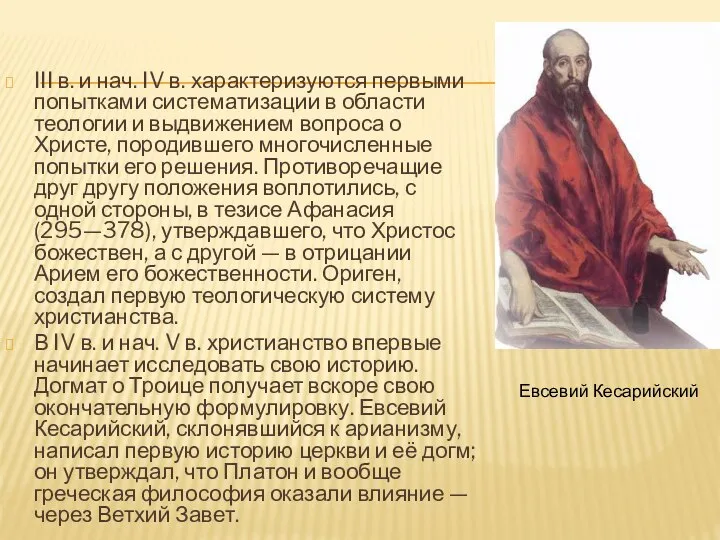

III в. и нач. IV в. характеризуются первыми попытками систематизации в области теологии

и выдвижением вопроса о Христе, породившего многочисленные попытки его решения. Противоречащие друг другу положения воплотились, с одной стороны, в тезисе Афанасия (295—378), утверждавшего, что Христос божествен, а с другой — в отрицании Арием его божественности. Ориген, создал первую теологическую систему христианства.

В IV в. и нач. V в. христианство впервые начинает исследовать свою историю. Догмат о Троице получает вскоре свою окончательную формулировку. Евсевий Кесарийский, склонявшийся к арианизму, написал первую историю церкви и её догм; он утверждал, что Платон и вообще греческая философия оказали влияние — через Ветхий Завет.

Евсевий Кесарийский

Философская мысль Средневековья

Философская мысль Средневековья Основы философии Тема 9 Средневековая философия Схоластика

Основы философии Тема 9 Средневековая философия Схоластика  Теология в трёхмерном пространстве науки

Теология в трёхмерном пространстве науки Познаваемость и непознаваемость личности

Познаваемость и непознаваемость личности Типология ХФ 1. Патристика (от лат. Pater - отец): 2-10 вв. н.э. 2. Схоластика (от лат. schola - школа): 11-14 вв. н.э.

Типология ХФ 1. Патристика (от лат. Pater - отец): 2-10 вв. н.э. 2. Схоластика (от лат. schola - школа): 11-14 вв. н.э.  Античная философия – философия эпохи возрождения. Тема №2

Античная философия – философия эпохи возрождения. Тема №2 Мышление и деятельность человека

Мышление и деятельность человека Философия Макиенко Марина Алексеевна

Философия Макиенко Марина Алексеевна  Джон Локк

Джон Локк Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность.

Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность.  Античная философия (окончание). Сократ. Платон. Аристотель

Античная философия (окончание). Сократ. Платон. Аристотель Онтология как учение о бытии

Онтология как учение о бытии Познавательные процессы Tunnetusprotsessid

Познавательные процессы Tunnetusprotsessid Презентация по философии ПОЗНАНИЕ

Презентация по философии ПОЗНАНИЕ  Философия позитивизма Огюста Конта

Философия позитивизма Огюста Конта Что такое анархизм

Что такое анархизм О метагалактической философии синтеза

О метагалактической философии синтеза Что сделал? Что не сделал? Что получилось отлично? Дальнейшие действия?

Что сделал? Что не сделал? Что получилось отлично? Дальнейшие действия? Презентация на тему "Конфуцианство" - презентации по Философии

Презентация на тему "Конфуцианство" - презентации по Философии Античная философия

Античная философия Проблемы начала человеческой жизни. Семинар 7

Проблемы начала человеческой жизни. Семинар 7 Основы философии

Основы философии Адам әлеуетінің даму индексі

Адам әлеуетінің даму индексі Антропоцентризм ренессансного мировоззрения

Антропоцентризм ренессансного мировоззрения Предмет, метод, основные принципы и система российского таможенного права

Предмет, метод, основные принципы и система российского таможенного права Модели сознания. Толкования. Проблемы. Модели. Современные представления

Модели сознания. Толкования. Проблемы. Модели. Современные представления Концепции современного естествознания

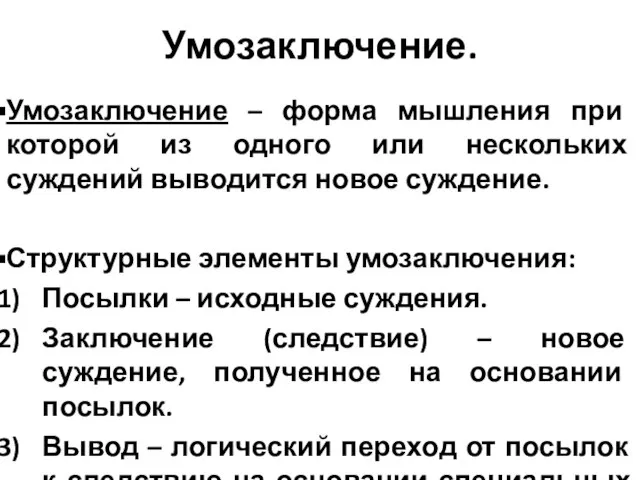

Концепции современного естествознания Умозаключение. Структурные элементы умозаключения

Умозаключение. Структурные элементы умозаключения