Содержание

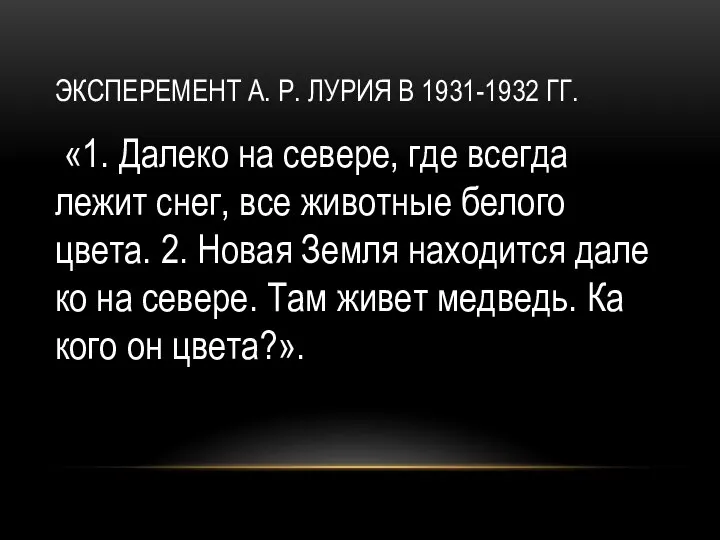

- 3. ЭКСПЕРЕМЕНТ А. Р. ЛУРИЯ В 1931-1932 ГГ. «1. Далеко на севере, где всегда лежит снег, все

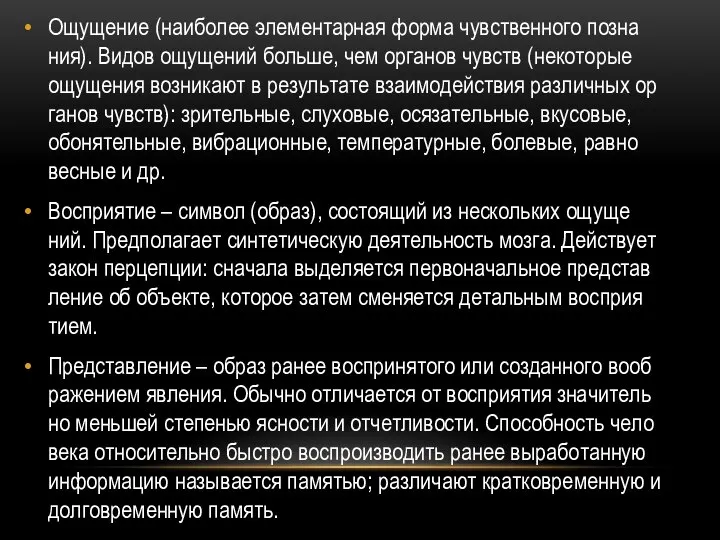

- 5. Ощущение (наиболее элементарная форма чувственного познания). Видов ощущений больше, чем органов чувств (некоторые ощущения возникают в

- 6. Понятие – элементарная форма мысли, результат обобщения, проведенного по совокупности существенных признаков, присущих данному классу предметов.

- 7. Отличия научного познания от других видов познания – стремление к объективности, праксеологизм, использование специально разработанных методов.

- 9. Наблюдение – целенаправленное, планомерное, систематическое восприятие предметов и явлений окружающей действительности. Ведется в соответствии с определенными

- 10. Анализом называют метод исследования, который состоит в разделении целого на его составные элементы (части, стороны, свойства).

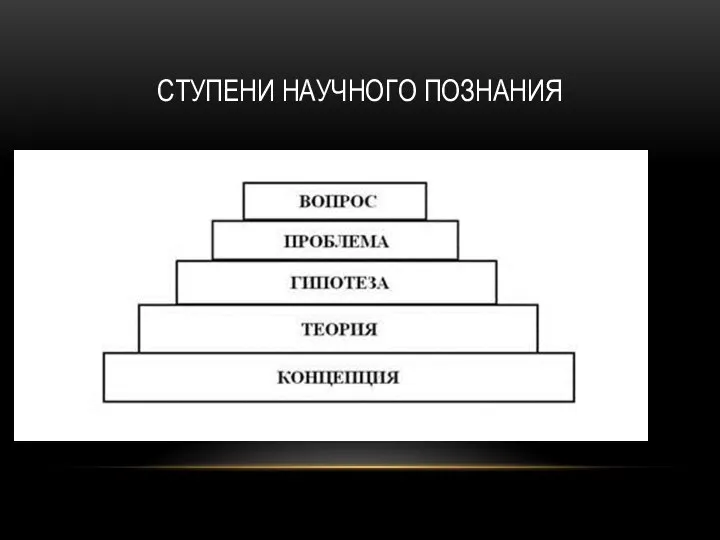

- 11. СТУПЕНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

- 12. Проблема – совокупность суждений, включающая в себя ранее установленные факты и суждения о еще непознанном содержании

- 15. Скачать презентацию

Смысл жизни

Смысл жизни Механическая картина мира

Механическая картина мира Мышление. Основные формы мышления

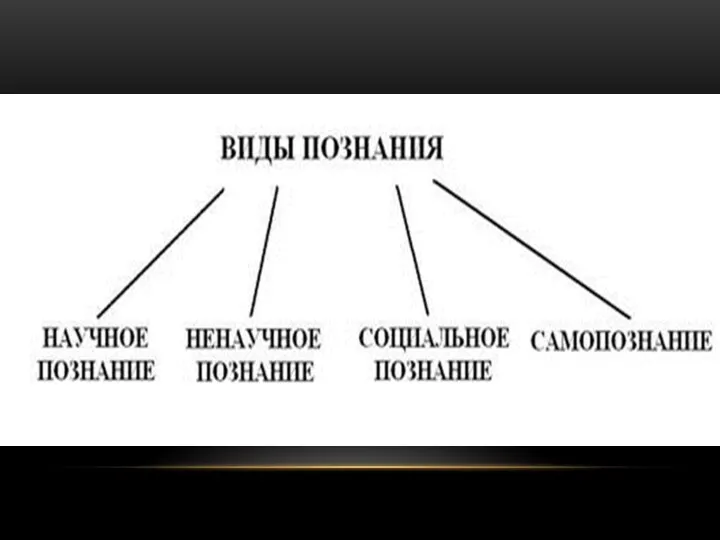

Мышление. Основные формы мышления Виды и формы познания

Виды и формы познания Эллинистическая философия: школы, течения, мысли

Эллинистическая философия: школы, течения, мысли МОУ «Тюхтетская СОШ № 2» Технологическая культура

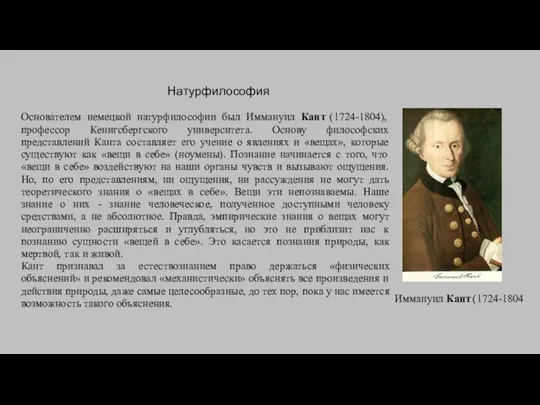

МОУ «Тюхтетская СОШ № 2» Технологическая культура Натурфилософия. Представители натурфилософии

Натурфилософия. Представители натурфилософии Рай — в религии и философии

Рай — в религии и философии Многообразие путей и форм общественного развития

Многообразие путей и форм общественного развития Мораль

Мораль Презентация Особенности антимонопольной политики в России.

Презентация Особенности антимонопольной политики в России. Начало цивилизации

Начало цивилизации Современная логика

Современная логика Античная философия. Тема 3

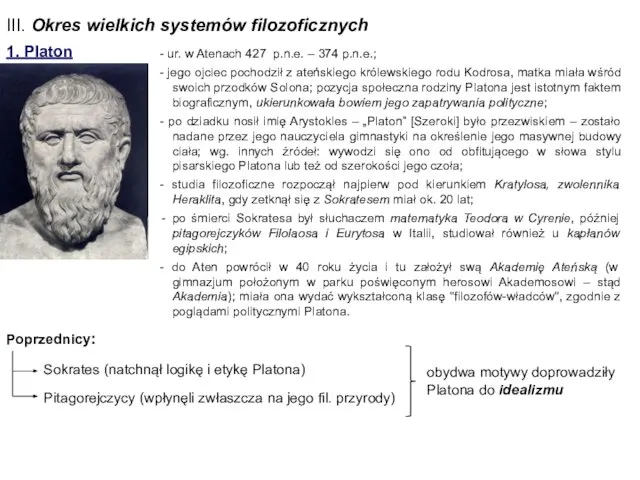

Античная философия. Тема 3 Okres wielkich systemów filozoficznych. (3)

Okres wielkich systemów filozoficznych. (3) Мышление и Деятельность

Мышление и Деятельность Наука логика. Понятие

Наука логика. Понятие Постпозитивизм. Принципы научного познания

Постпозитивизм. Принципы научного познания Потребности и интересы

Потребности и интересы Predmet philosof

Predmet philosof Человек и его сознание. Происхождение и сущность сознания. Лекция №7

Человек и его сознание. Происхождение и сущность сознания. Лекция №7 Collective unconscious

Collective unconscious Смерть и бессмертие

Смерть и бессмертие Логика

Логика Презентация Взаимоотношения Центрального банка с коммерческими банками

Презентация Взаимоотношения Центрального банка с коммерческими банками Апории Зенона

Апории Зенона Презентация Трудовые ресурсы России

Презентация Трудовые ресурсы России Проблема руху та розвитку в античній філософії

Проблема руху та розвитку в античній філософії