Содержание

- 2. Общая характеристика гипоталамо-гипофизарных заболеваний Анатомия и физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- 3. Механизм действия соматотропина

- 4. Носители соматотропной функции Гормон роста (ГР) – стимулирует рост посредством ИФР-1, влияет на метаболизм белков, жиров,

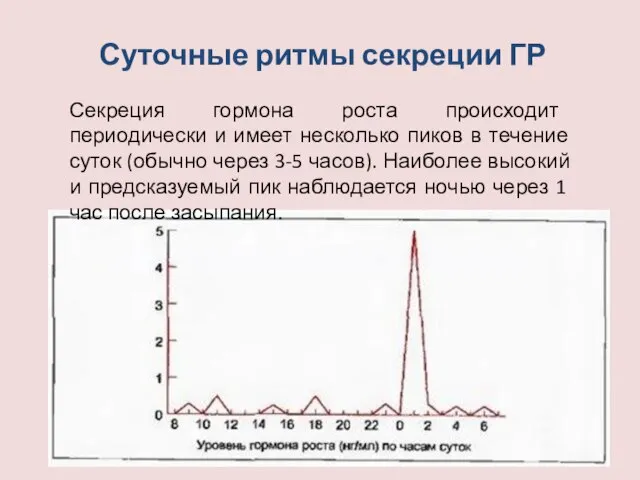

- 5. Суточные ритмы секреции ГР Секреция гормона роста происходит периодически и имеет несколько пиков в течение суток

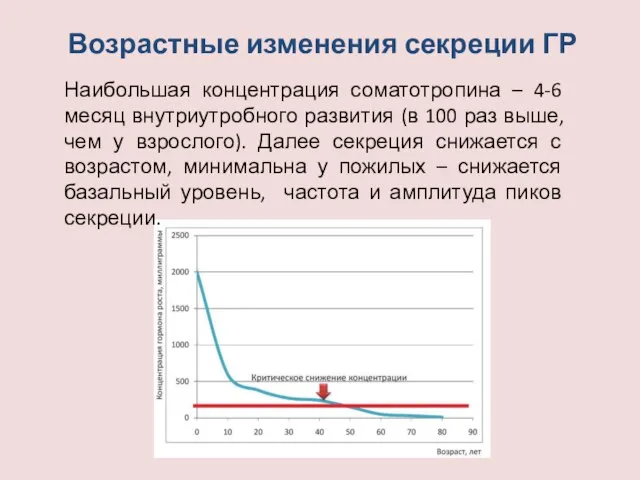

- 6. Возрастные изменения секреции ГР Наибольшая концентрация соматотропина – 4-6 месяц внутриутробного развития (в 100 раз выше,

- 8. Причины повышения СТГ при отсутствии акромегалии:

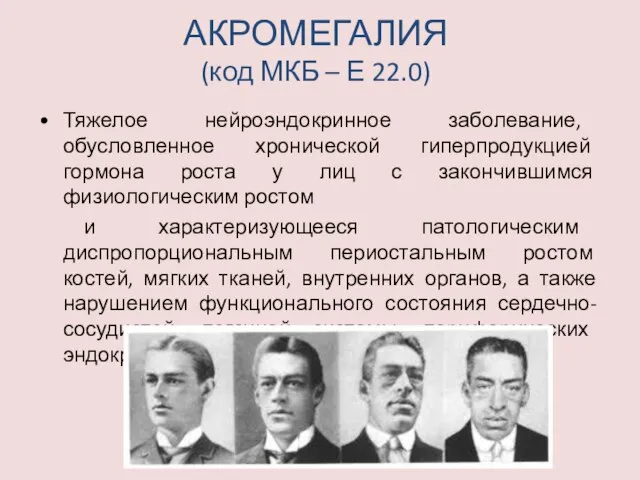

- 9. АКРОМЕГАЛИЯ (код МКБ – Е 22.0) Тяжелое нейроэндокринное заболевание, обусловленное хронической гиперпродукцией гормона роста у лиц

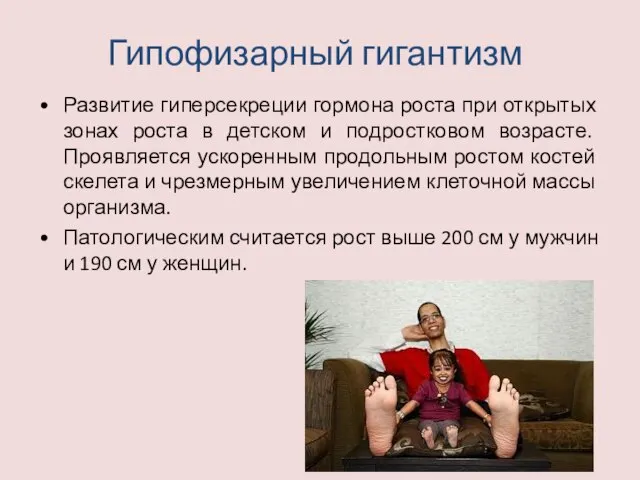

- 10. Гипофизарный гигантизм Развитие гиперсекреции гормона роста при открытых зонах роста в детском и подростковом возрасте. Проявляется

- 11. Эхнатон – египетский фараон, супруг царицы Нефертити (1372-1354 до н.э.) «Первый» больной акромегалией

- 12. Распространенность составляет 50-70 случаев на 1 млн населения. Ежегодно регистрируется 3-4 новых случая на 1 млн

- 13. Чаще диагностируют в возрасте 20-40 лет От появления первых признаков заболевания до установления диагноза проходит 5-15

- 14. В 95% акромегалии - спорадическая аденома Редко - наследственная и семейная акромегалия (Карни Комплекс, синдром Мак-Кьюн-Олбрайт,

- 15. Изолированная семейная акромегалия устанавливается, если в семье зафиксировано 2 и более случая акромегалии или гигантизма при

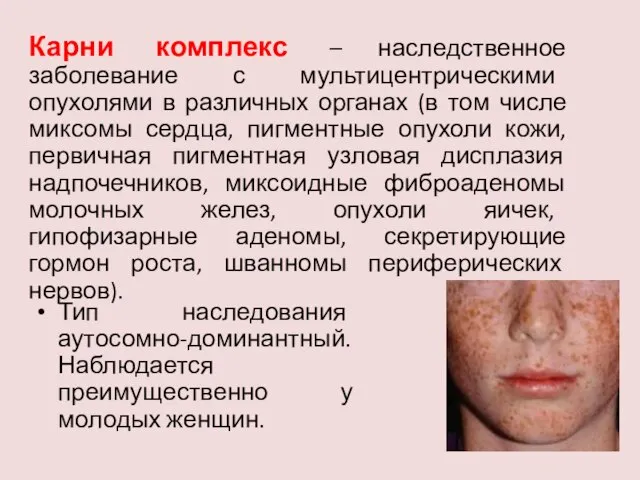

- 16. Карни комплекс – наследственное заболевание с мультицентрическими опухолями в различных органах (в том числе миксомы сердца,

- 17. Множественные эндокринные неоплазии 1 типа - генетически обусловленное заболевание. Характеризуется наличием гормонально-активных опухолей гипофиза, паращитовидных желез,

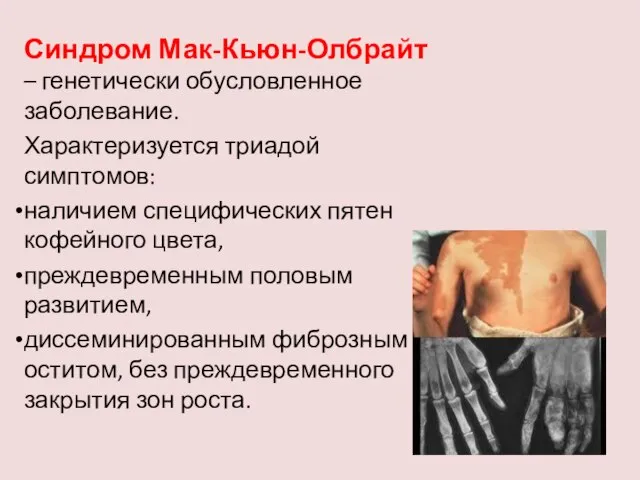

- 18. Синдром Мак-Кьюн-Олбрайт – генетически обусловленное заболевание. Характеризуется триадой симптомов: наличием специфических пятен кофейного цвета, преждевременным половым

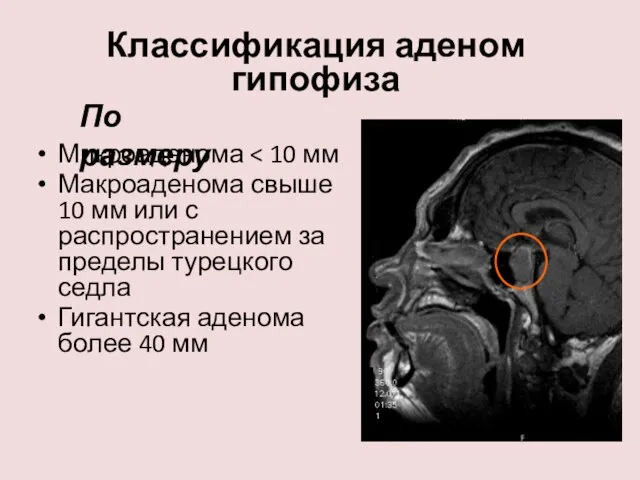

- 19. Классификация аденом гипофиза Микроаденома Макроаденома свыше 10 мм или с распространением за пределы турецкого седла Гигантская

- 20. 0 степень - полностью эндоселлярная микроаденома (в пределах турецкого седла) 1 степень - интраселлярная микроаденома с

- 21. А – заполнение хиазмальной цистерны В – распространение в сторону III желудочка С – заполнение передней

- 22. Аденомы гипофиза у больных акромегалией Эозинофильные 83% Хромофобные 17% По тинкториальным свойствам По размеру клеток По

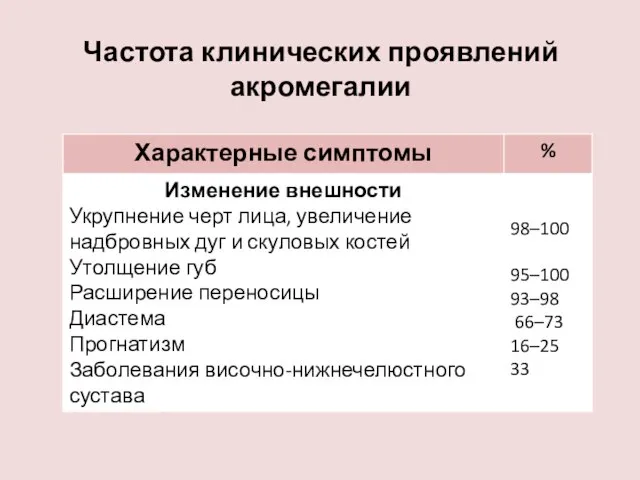

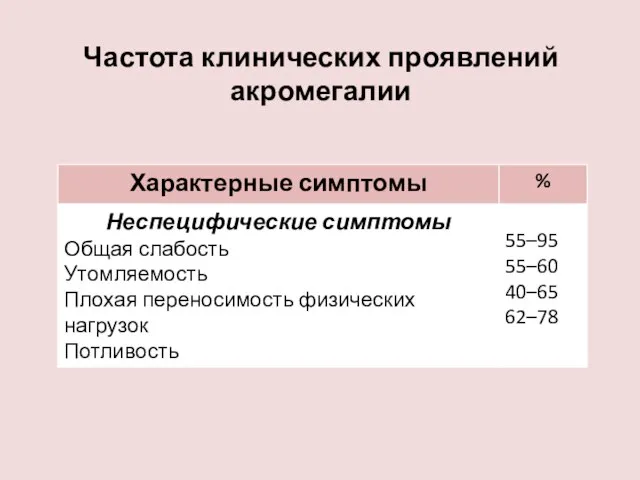

- 23. Частота клинических проявлений акромегалии

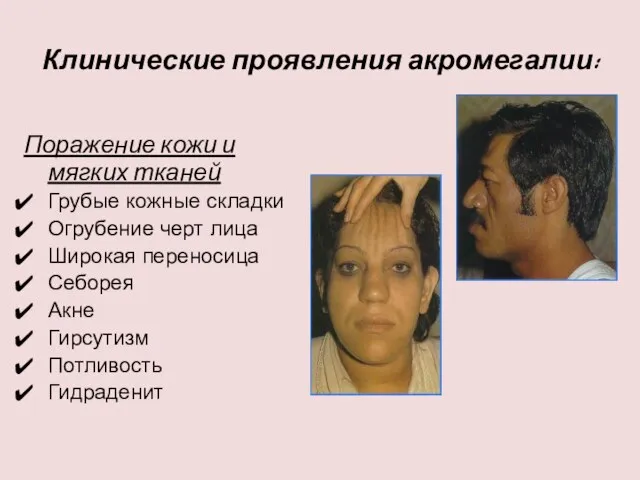

- 24. Клинические проявления акромегалии: Поражение кожи и мягких тканей Грубые кожные складки Огрубение черт лица Широкая переносица

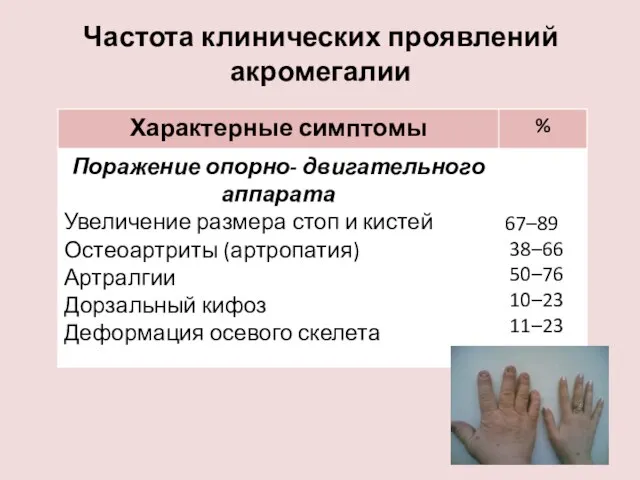

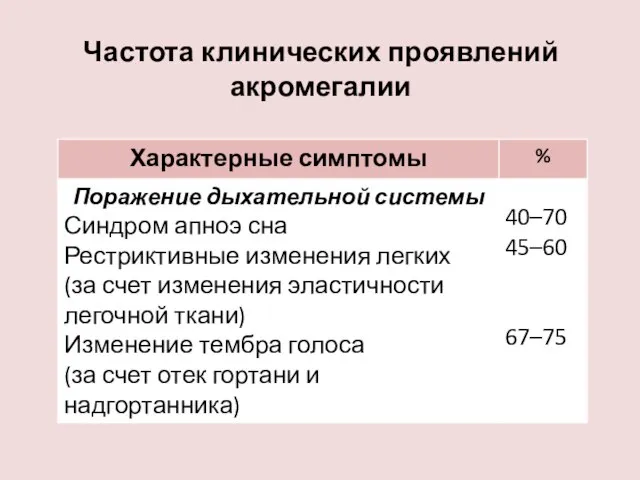

- 25. Частота клинических проявлений акромегалии

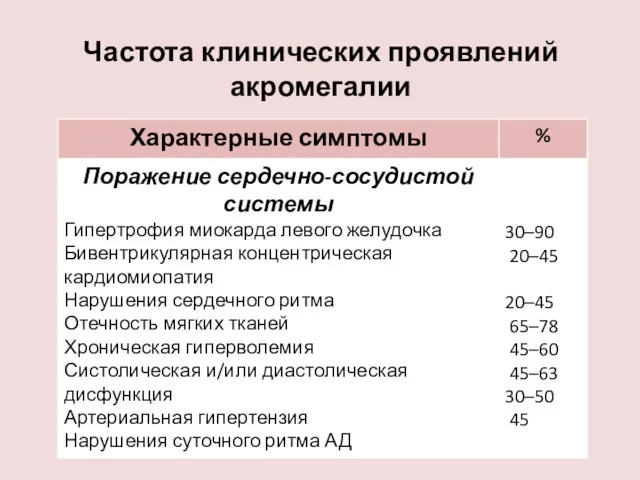

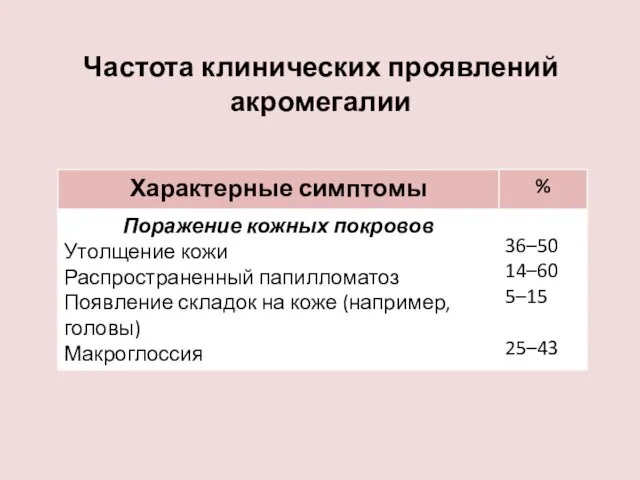

- 26. Частота клинических проявлений акромегалии

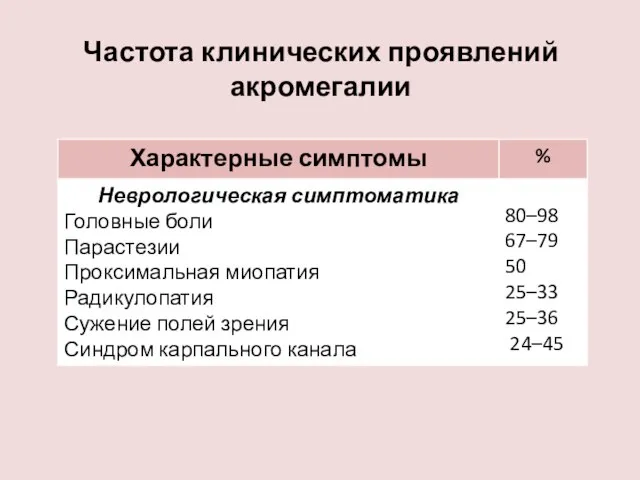

- 27. Частота клинических проявлений акромегалии

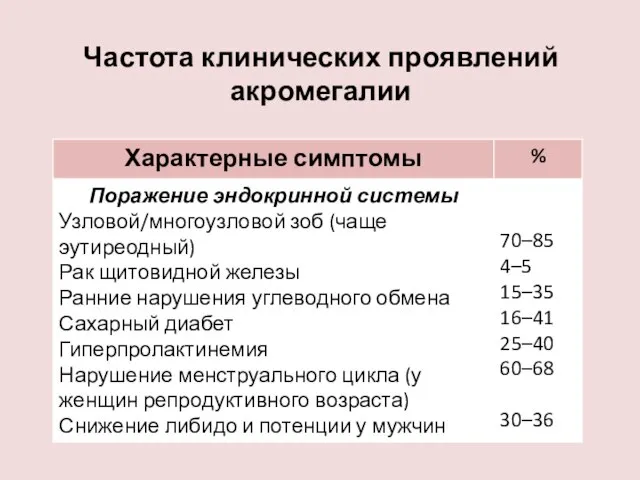

- 28. Частота клинических проявлений акромегалии

- 29. Частота клинических проявлений акромегалии

- 30. Частота клинических проявлений акромегалии

- 31. Частота клинических проявлений акромегалии

- 32. Частота клинических проявлений акромегалии

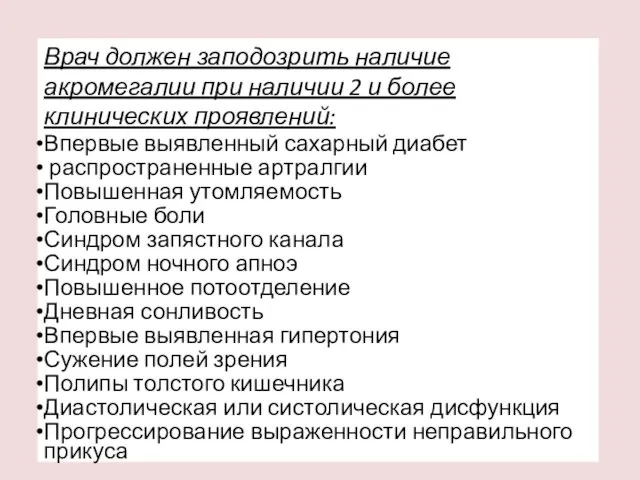

- 33. Врач должен заподозрить наличие акромегалии при наличии 2 и более клинических проявлений: Впервые выявленный сахарный диабет

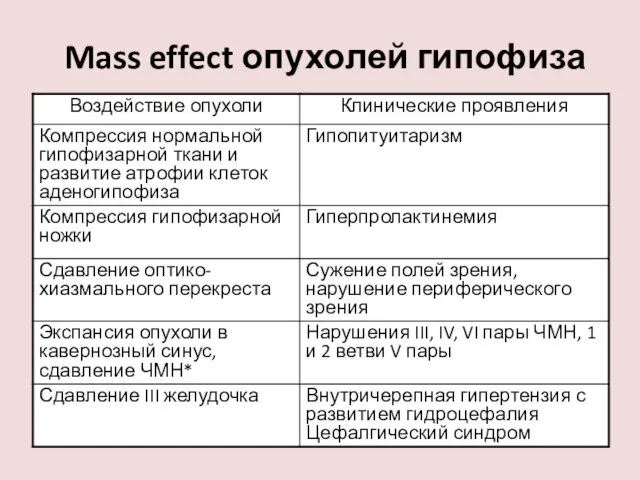

- 34. Mass effect опухолей гипофиза

- 35. Основные трудности диагностики опухолей гипофиза Многие жалобы в начале заболевания являются неспецифическими и кажутся тривиальными Изменения,

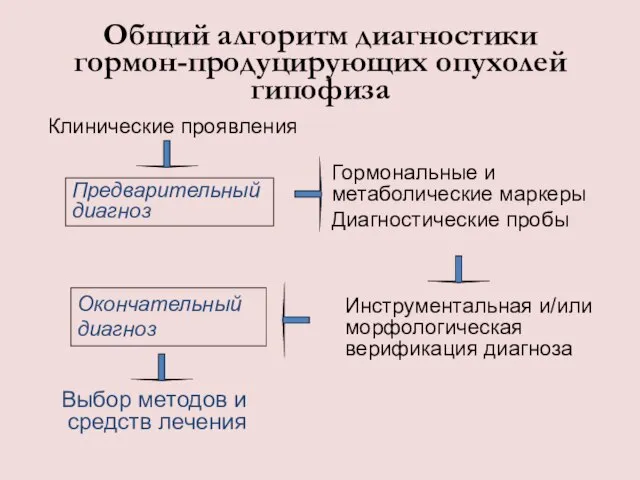

- 36. Общий алгоритм диагностики гормон-продуцирующих опухолей гипофиза Клинические проявления Выбор методов и средств лечения Инструментальная и/или морфологическая

- 37. Диагностика акромегалии Гормональная диагностика акромегалии Краниография МРТ (КТ) головного мозга Осмотр офтальмолога (поля зрения, состояние глазного

- 38. Лабораторные исследования при акромегалии Измерение инсулиноподобного фактора роста -1 (ИРФ-1). Уровни ИРФ-1 могут измеряться в любое

- 39. Лабораторные исследования при акромегалии Ложное повышение уровня ИРФ-1: При беременности Ложное снижение уровня ИРФ-1: Системные заболевания

- 40. Лабораторные исследования при акромегалии При высоком уровне ИРФ-1 измерение СТГ в ходе орального глюкозо-толерантного теста (ОГТТ)

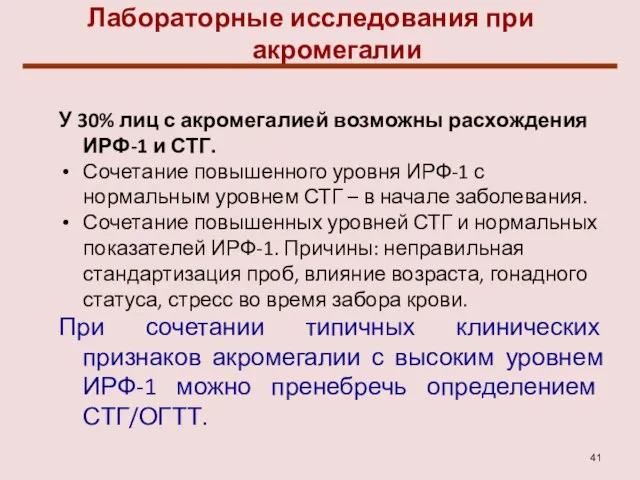

- 41. Лабораторные исследования при акромегалии У 30% лиц с акромегалией возможны расхождения ИРФ-1 и СТГ. Сочетание повышенного

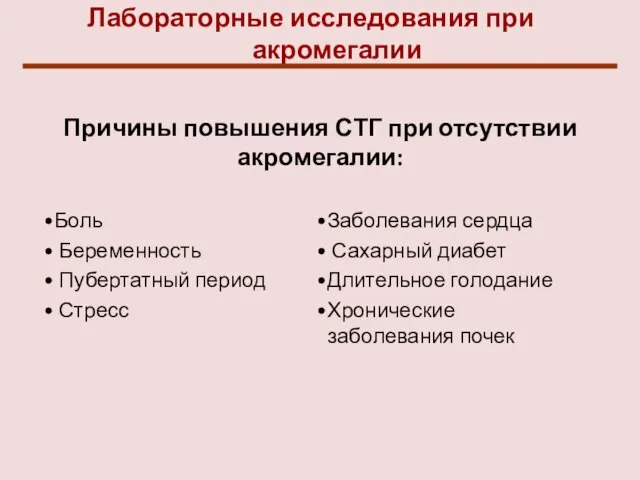

- 42. Лабораторные исследования при акромегалии Причины повышения СТГ при отсутствии акромегалии:

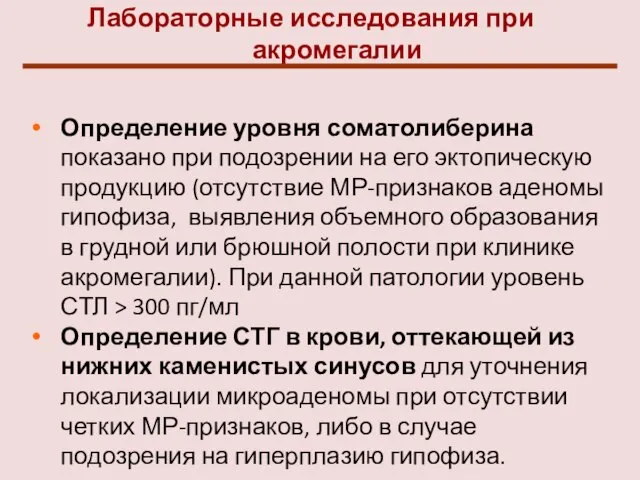

- 43. Лабораторные исследования при акромегалии Определение уровня соматолиберина показано при подозрении на его эктопическую продукцию (отсутствие МР-признаков

- 44. Лабораторные исследования при акромегалии Дополнительные гормональные анализы: Пролактин (смешанная СТГ/ПРЛ аденома) Исключение гипопитуитаризма (АКТГ, кортизол, ТТГ,

- 45. Инструментальное обследование при акромегалии МРТ головного мозга , области гипофиза с /без контрастирования При противопоказании (наличие

- 46. МРТ в диагностике гипоталамо-гипофизарных заболеваний Анатомия гипоталамо-гипофизарной системы Сагиттальная проекция Коронарная проекция

- 47. Лечение акромегалии Цели лечения Нормализация гормональных показателей. СТГ Минимальный уровень СТГ/ОГТТ Нормализация уровня ИРФ-1 2. Уменьшение

- 48. Лечение акромегалии Цели лечения 4. Минимизация риска преждевременной смерти 5. Терапия сопутствующих заболеваний и метаболических нарушений:

- 49. Преимущества оперативного лечения Немедленное снижение уровня гормона роста вплоть до нормализации в случае радикального удаления опухоли.

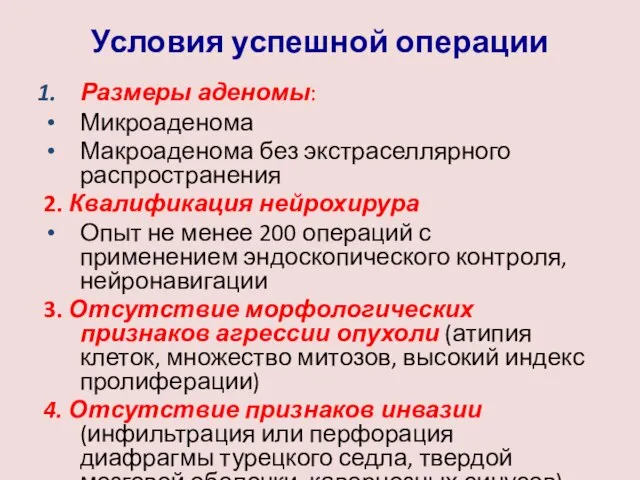

- 50. Условия успешной операции Размеры аденомы: Микроаденома Макроаденома без экстраселлярного распространения 2. Квалификация нейрохирура Опыт не менее

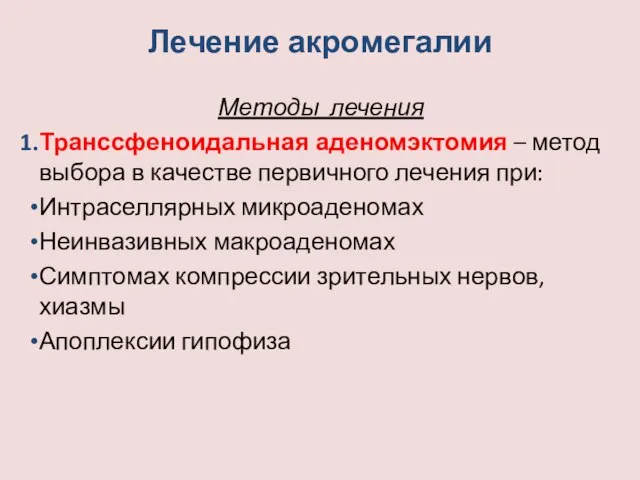

- 51. Лечение акромегалии Методы лечения Транссфеноидальная аденомэктомия – метод выбора в качестве первичного лечения при: Интраселлярных микроаденомах

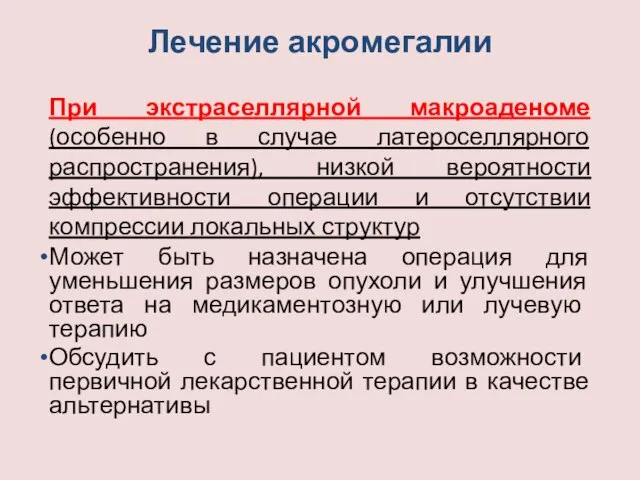

- 52. Лечение акромегалии При экстраселлярной макроаденоме (особенно в случае латероселлярного распространения), низкой вероятности эффективности операции и отсутствии

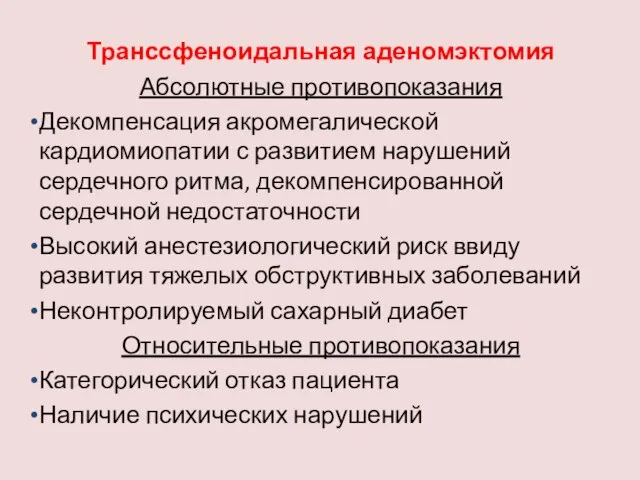

- 53. Транссфеноидальная аденомэктомия Абсолютные противопоказания Декомпенсация акромегалической кардиомиопатии с развитием нарушений сердечного ритма, декомпенсированной сердечной недостаточности Высокий

- 54. Транссфеноидальная аденомэктомия Предоперационная подготовка Диагностика углеводных нарушений, надпочечниковой недостаточности, гипотиреоза с целью их коррекции Контроль АД

- 55. Лечение акромегалии Послеоперационный мониторинг Исследование базального уровня СТГ в первые сутки: СТГ Определение СТГ/ОГТТ – 7-10

- 56. Лечение акромегалии Послеоперационный мониторинг Контрольная МРТ головного мозга не ранее, чем через 12 недель, оптимально через

- 57. Лечение акромегалии Медикаментозная терапия В настоящее время применяются 3 класса препаратов: Аналоги соматостатина Агонисты рецепторов дофамина

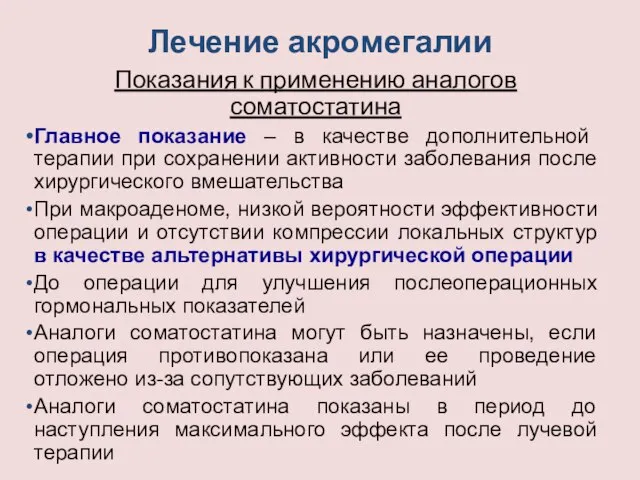

- 58. Лечение акромегалии Показания к применению аналогов соматостатина Главное показание – в качестве дополнительной терапии при сохранении

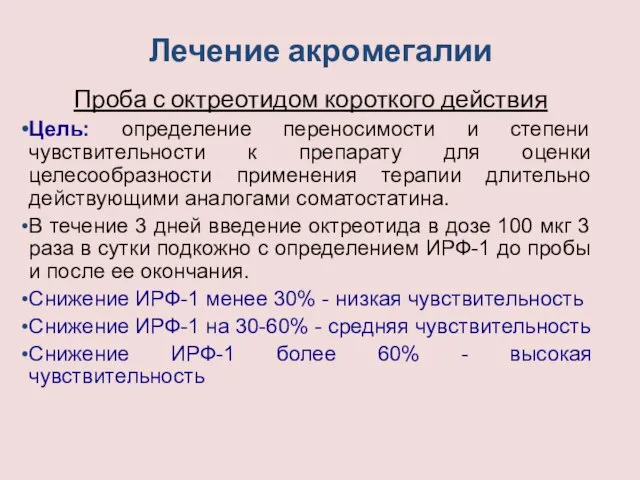

- 59. Лечение акромегалии Проба с октреотидом короткого действия Цель: определение переносимости и степени чувствительности к препарату для

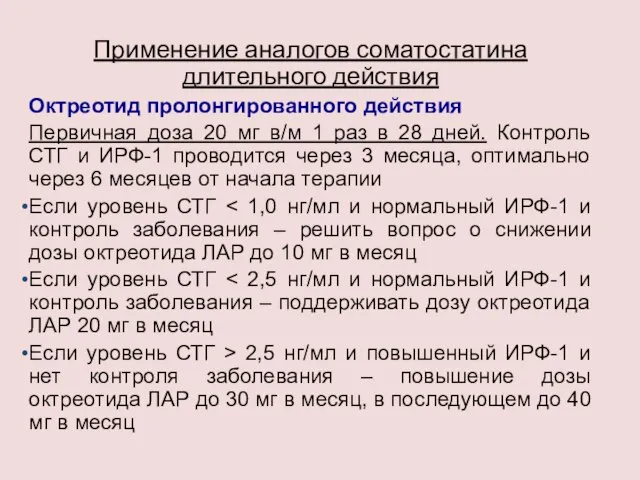

- 60. Применение аналогов соматостатина длительного действия Октреотид пролонгированного действия Первичная доза 20 мг в/м 1 раз в

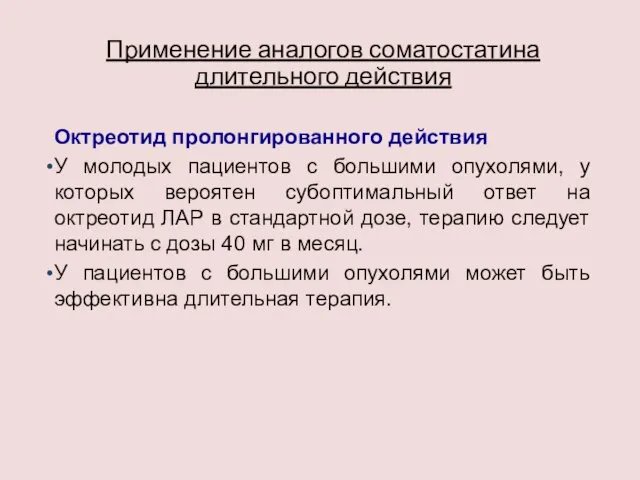

- 61. Применение аналогов соматостатина длительного действия Октреотид пролонгированного действия У молодых пациентов с большими опухолями, у которых

- 62. Применение аналогов соматостатина длительного действия Ланреотид пролонгированного действия Первые три инъекции Соматулина® Аутожель® назначаются в дозе

- 63. При недостаточной эффективности стандартной дозы аналогов соматостатина Увеличение дозы пролонгированной формы октреотида (сандостатина ЛАР, октреодида депо,

- 64. При отсутствии чувствительности к аналогам соматостатина Пегвисомант (Сомаверт) – генно-инженерный аналог гормона роста, антагонист рецепторов гормона

- 65. Лечение акромегалии Агонисты дофамина Доступны 2 препарата – каберголин и бромокриптин. Предпочтительнее применение каберголина. Рекомендуемые дозы

- 66. Гормональный мониторинг на фоне медикаментозной терапии В качестве маркеров активности заболевания необходимо использование уровней СТГ и

- 67. Лучевая терапия Как первичный метод лечения только при невозможности проведения аденомэктомии: Наличие абсолютных противопоказаний к хирургическому

- 68. Лучевая терапия Как дополнительный метод: При агрессивных опухолях гипофиза с инвазией в окружающие структуры, включая кавернозные

- 69. Лучевая терапия Традиционная фракционная радиотерапия – назначается в дозе 160-180 рад 4-5 раз в неделю в

- 70. Лучевая терапия Противопоказания: Близкое расположение аденомы к перекресту зрительных нервов (менее 5 мм), особенно при наличии

- 71. Ведение пациентов в постлучевом периоде Назначение медикаментозной терапии на длительный период. Периодически (1 раз в 6-12

- 72. Лечение и мониторинг осложнений акромегалии 1. Разрастание костей и суставов практически не исчезает при достижении ремиссии

- 73. Лечение и мониторинг осложнений акромегалии При выявлении гипопитуитаризма, который может иметь место еще до проведения хирургического

- 74. Лечение и мониторинг осложнений акромегалии Гиперсекреция СТГ нередко сопровождается гиперкальциурией и реже гиперкальциемией в виду нарушения

- 75. Лечение и мониторинг осложнений акромегалии Всем пациентам с акромегалией настоятельно рекомендуется проведение активной терапии всех факторов

- 76. Лечение и мониторинг осложнений акромегалии С целью возможной профилактики развития рака кишечника, всем пациентам рекомендовано проведение

- 77. Лечение и мониторинг осложнений акромегалии У всех пациентов, получающих терапию длительно действующими аналогами соматостатина, необходим контроль

- 78. Контроль системных осложнений акромегалии

- 80. Скачать презентацию

Антибиотики. Аминогликозиды, тетрациклины, левомицетин, линкосамиды, гликопептиды, полимиксины

Антибиотики. Аминогликозиды, тетрациклины, левомицетин, линкосамиды, гликопептиды, полимиксины Оподаткування аптечних закладів. Фінансово-кредитна система в умовах ринкової економіки. Кредитування аптечних закладів

Оподаткування аптечних закладів. Фінансово-кредитна система в умовах ринкової економіки. Кредитування аптечних закладів Чума - острая, особо опасная зоонозная трансмиссивная инфекция

Чума - острая, особо опасная зоонозная трансмиссивная инфекция Минеральные дистрофии

Минеральные дистрофии Воспаление. Классификация

Воспаление. Классификация Принципы реабилитации детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Принципы реабилитации детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы Острая и хроническая почечная недостаточность

Острая и хроническая почечная недостаточность Основные виды травм и первая помощь при них

Основные виды травм и первая помощь при них ДЦП у взрослых

ДЦП у взрослых Философия сестринского дела

Философия сестринского дела Трансплантация. Виды трансплантантов

Трансплантация. Виды трансплантантов Жақ бет аймағын қалпына келтіру кезінде көп қабатты қиықтарды пайдалану

Жақ бет аймағын қалпына келтіру кезінде көп қабатты қиықтарды пайдалану Оптические иллюзии и их коррекции

Оптические иллюзии и их коррекции Респираторная система. Вирусные пневмонии. Этиологическая структура и свойства вирусов. Методы вирусологической диагностики

Респираторная система. Вирусные пневмонии. Этиологическая структура и свойства вирусов. Методы вирусологической диагностики Хирургическое лечение острого панкреатита

Хирургическое лечение острого панкреатита Тыныс алу жүйесі ағзаларының құрылыс ерекшеліктері

Тыныс алу жүйесі ағзаларының құрылыс ерекшеліктері Путь к успеху: что делать, если ждёт экзамен?

Путь к успеху: что делать, если ждёт экзамен? Возможные подходы к командообразованию. Групподинамические тренинги

Возможные подходы к командообразованию. Групподинамические тренинги HIPEC при раке яичников

HIPEC при раке яичников Мышление и инструменты модератора коллективной деятельности

Мышление и инструменты модератора коллективной деятельности Алкоголизмнің, нашақорлықтың, уытқорлықтың патофизиологиялық аспектілері

Алкоголизмнің, нашақорлықтың, уытқорлықтың патофизиологиялық аспектілері Некариозные поражения твердых тканей зубов

Некариозные поражения твердых тканей зубов Цереброваскулярное заболевание

Цереброваскулярное заболевание Психология стресса

Психология стресса Туберкулёз органов брюшной полости

Туберкулёз органов брюшной полости Неврит лицевого нерва

Неврит лицевого нерва Гигиена и режим беременной женщины. Урок № 69

Гигиена и режим беременной женщины. Урок № 69 Адекватный оптимальный гемодиализ, внимание на клинические рекомендации

Адекватный оптимальный гемодиализ, внимание на клинические рекомендации