Анализ связи между эхокардиографическими проявлениями поражения сердца и частотой встречаемости фенотипических дисплазий

Содержание

- 2. Терминология Наследственные нарушения соединительной ткани (ННСТ) – гетерогенная группа моногенных заболеваний, обусловленных генетическими дефектами синтеза и/или

- 3. В основе развития ННСТ лежат мутации генов, ответственных за синтез или распад компонентов экстрацеллюлярного матрикса соединительной

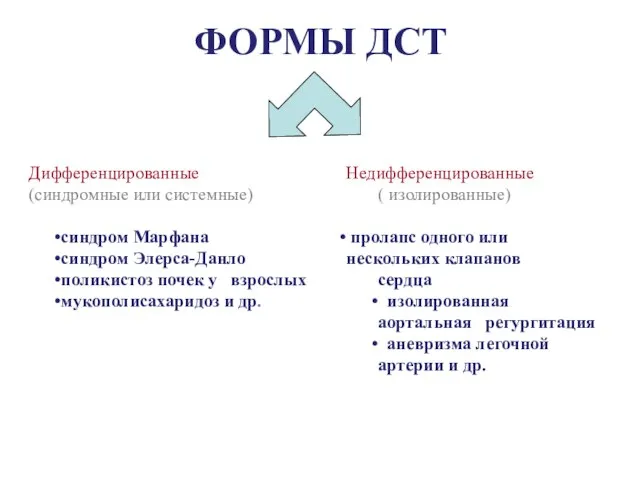

- 4. ФОРМЫ ДСТ Дифференцированные (синдромные или системные) синдром Марфана синдром Элерса-Данло поликистоз почек у взрослых мукополисахаридоз и

- 5. Принципы диагностики наследственных нарушений соединительной ткани Клиническое обследование: сбор жалоб, наследственного и семейного анамнеза, фенотипическое и

- 6. Принципы диагностики наследственных нарушений соединительной ткани Для диагностики отдельных наследственных синдромов необходимо использование специальных методов При

- 7. Принципы диагностики наследственных нарушений соединительной ткани Инструментальные исследования: ДЭхоКГ (обязательна при ННСТ, так как ССосложнения являются

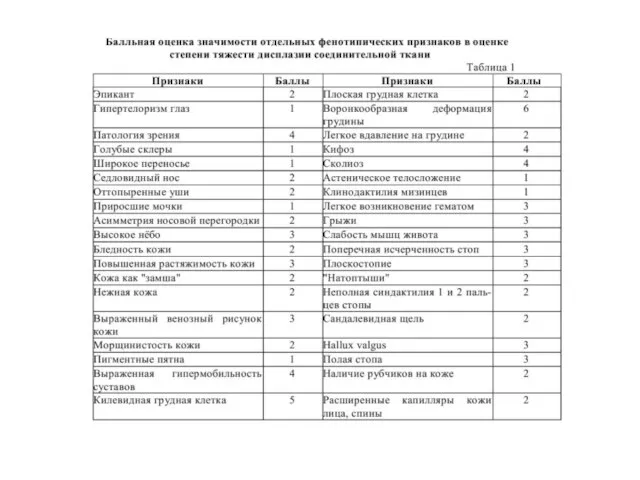

- 8. Внешние фены ДСТ Сегодня известно более сотни стигм дизэмбриогенеза (фенов дисплазии соединительной ткани), которые могут быть

- 9. Внешние фены костно-скелетные (КС) кожа и мышцы (КМ) суставные (С)

- 10. Костно-скелетные фенотипические признаки — Размах рук/рост > 1,03 и/или соотношение верхней и нижней части туловища 15%

- 11. Кожа и мышцы — Повышенная растяжимость кожи (от 3,0 см) — Тонкая, легко ранимая кожа —

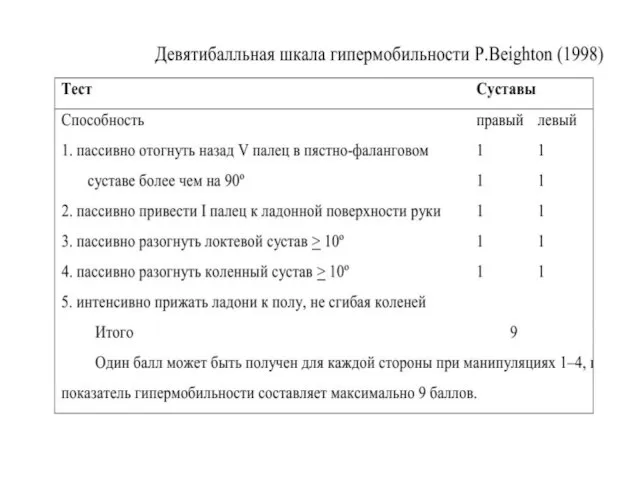

- 12. Суставные фенотипические признаки — Гипермобильность (4 балла по Beighton ’у или 1-2 балла при возрасте более

- 13. Висцеральные фены ДСТ Висцеральные («внутренние») фены дисплазии предлагается разделять по их органной локализации: глазные, сердечно-сосудистые, легочные,

- 14. Висцеральные проявления ДСТ Слабость соединительного каркаса (сосудистые аневризмы, пролапс митрального клапана, открытое овальное окно, висцероптозы, рефлюксы)

- 15. Все висцеральные фены могут встречаться при самых различных наследственных расстройствах соединительной ткани, однако каждый из них

- 16. По всей видимости, для получения ясной популяционной картины распространенности отдельных синдромов и фенотипов, следует проводить обязательное

- 17. Малые аномалии развития (МАР). Сегодня известно множество МАР, которые нередко сопутствуют тем или иным диспластическим синдромам

- 18. Основные диспластические синдромы и фенотипы. Исходя из вышеизложенных данных о многообразии наследственных расстройств соединительной ткани, попадающих

- 19. Основные диспластические синдромы и фенотипы. — MASS – фенотип — Первичный (изолированный) ПМК — Марфаноподобная внешность

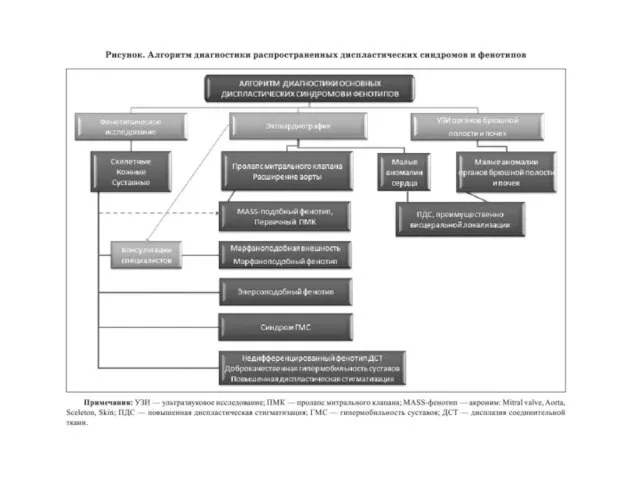

- 20. Алгоритм диагностики основных диспластических фенотипов на основе изучения внешних фенов

- 21. MASS – фенотип распознается при наличии: — Пролапс митрального клапана — Расширение аорты в пределах двух

- 22. 2. Первичный (изолированный) ПМК — Эхокардиографические признаки пролапса митрального клапана, в том числе с миксоматозной дегенерацией

- 23. 3. Марфаноподобная внешность Наличие 4х и более костно-скелетных фенов дисплазии, включающих жесткие требования диспропорции продольных размеров

- 24. 4. Марфаноподобный фенотип Признаки вовлечения как минимум трех систем: костно-скелетной, сердечно-сосудистой и хотя бы одной из

- 25. 5. Элерс-данлоподобный фенотип (классический) Включает в себя широкий диапазон состояний от «неполного» синдрома Элерс-Данло до весьма

- 26. 6. Элерс-данлоподобный фенотип (гипермобильный) — Гипермобильность суставов (4 балла по Beighton ’у или 1-2 балла при

- 27. 7. Доброкачественная гипермобильность суставов(дГМС) — Признаки гипермобильности суставов (4 и более баллов по Бейтону) — Нет

- 28. 8. Неклассифицируемый фенотип или НДСТ(НКФ) — Выявляется шесть и более любых внешних фенов дисплазии — Отсутствует

- 29. 9. Повышенная диспластическая стигматизация — 3-5 внешних фена дисплазии — Разные варианты сочетания костно-скелетных, кожных и

- 30. 10. Повышенная, преимущественно висцеральная, диспластическая стигматизация — Единичные внешние фены дисплазии — Три и более малых

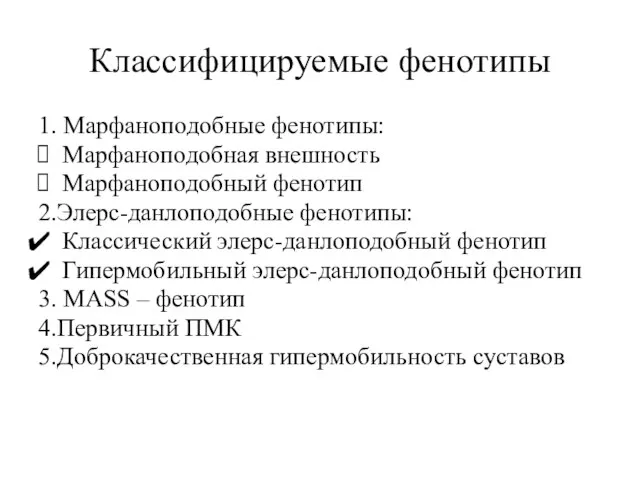

- 31. Классифицируемые фенотипы 1. Марфаноподобные фенотипы: Марфаноподобная внешность Марфаноподобный фенотип 2.Элерс-данлоподобные фенотипы: Классический элерс-данлоподобный фенотип Гипермобильный элерс-данлоподобный

- 32. Неклассифицируемые фенотипы Повышенная диспластическая стигматизация Повышенная, преимущественно висцеральная, диспластическая стигматизация Неклассифицируемый фенотип дисплазии соединительной ткани

- 33. По среднему количеству жалоб и числу выявленных малых аномалий сердца группа лиц с классифицируемыми диспластическими синдромами

- 34. Сегодня же под «недифференцированными (неклассифицируемыми) дисплазиями соединительной ткани» следует понимать нарушения структуры и функции соединительной ткани,

- 35. Дальнейший прогресс в изучении роли НРСТ в развитии и формировании патологии внутренних органов, анализе особенностей клинического

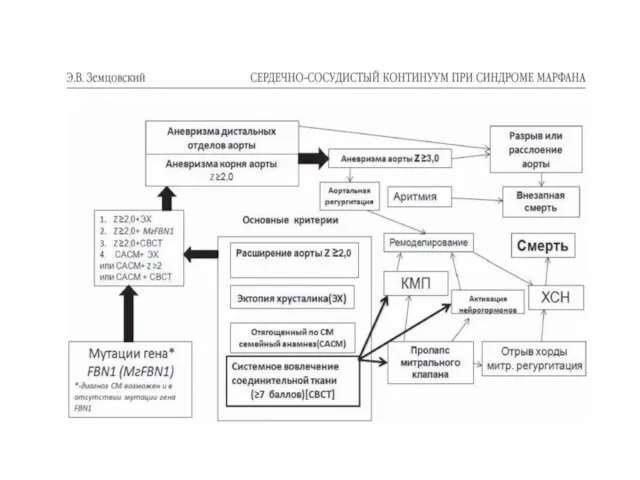

- 38. Три составляющие диспластического сердца Дефекты соединительнотканного каркаса сердца Нарушение структуры и функции СТ сердца Пространственное несоответствие

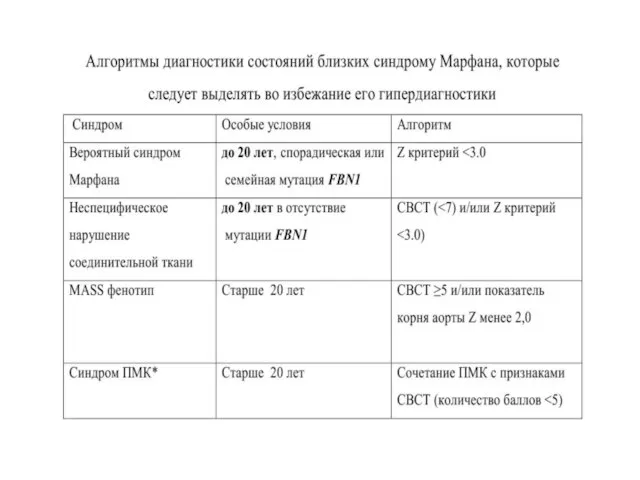

- 41. Синдром Марфана Синдром Марфана — аутосомно-доминантное, мультисистемное, плейотропное ННСТ, характеризующееся высокой вариабельностью клинических проявлений. Диагностика СМ

- 43. Знание признаков – первый шаг к спасению жизни

- 44. Среди всех наследственных заболеваний соединительной ткани наибольший интерес для терапевтов и врачей общей практики представляет синдром

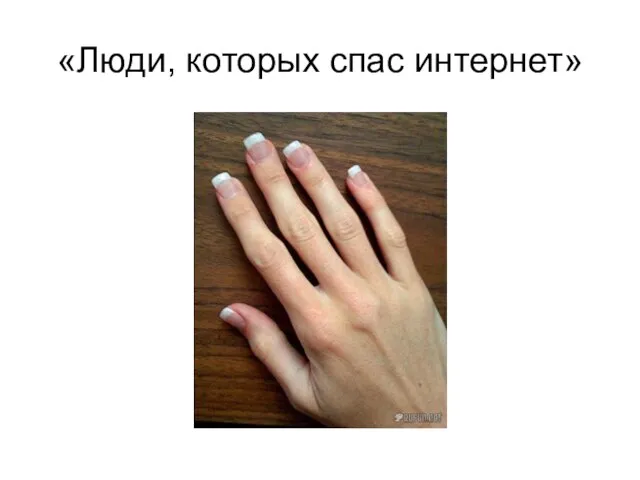

- 45. «Люди, которых спас интернет»

- 46. История болезни В 1896 году французский профессор–педиатр Антонио Марфан впервые представил клиническое наблюдение 5–летней девочки Габриель

- 47. Гентские критерии На современном этапе нельзя опираться только лишь на генетическую диагностику синдрома Марфана, но нужно

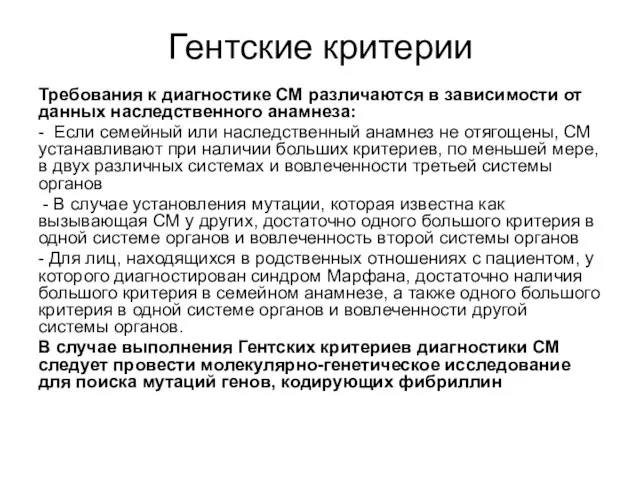

- 48. Гентские критерии Требования к диагностике СМ различаются в зависимости от данных наследственного анамнеза: - Если семейный

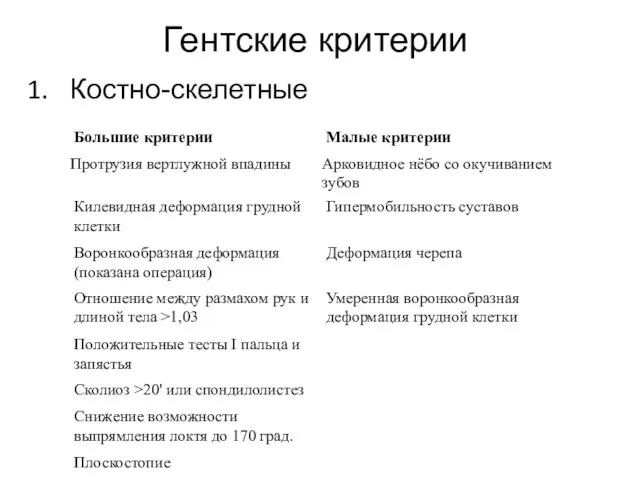

- 49. Гентские критерии Костно-скелетные

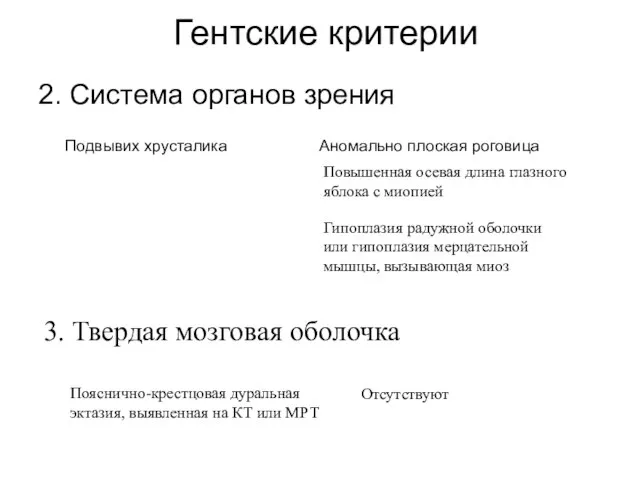

- 50. Гентские критерии 2. Система органов зрения 3. Твердая мозговая оболочка

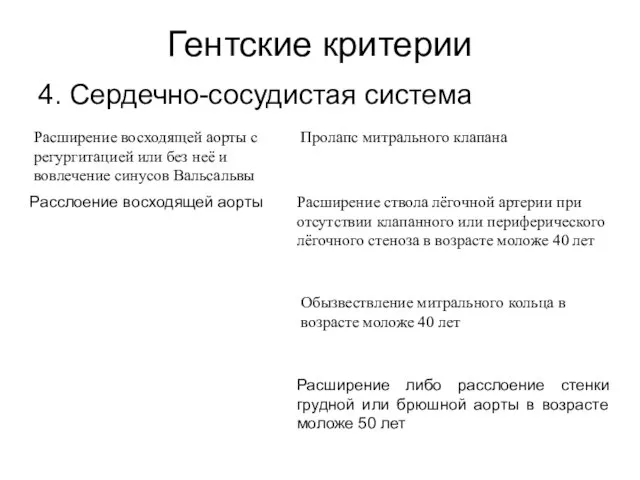

- 51. Гентские критерии 4. Сердечно-сосудистая система

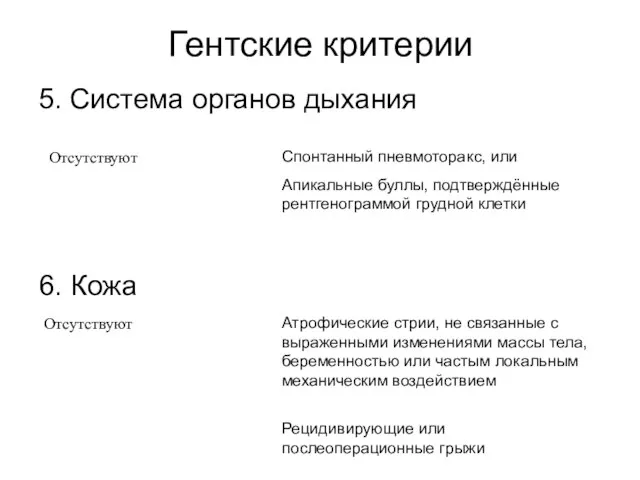

- 52. Гентские критерии 5. Система органов дыхания 6. Кожа

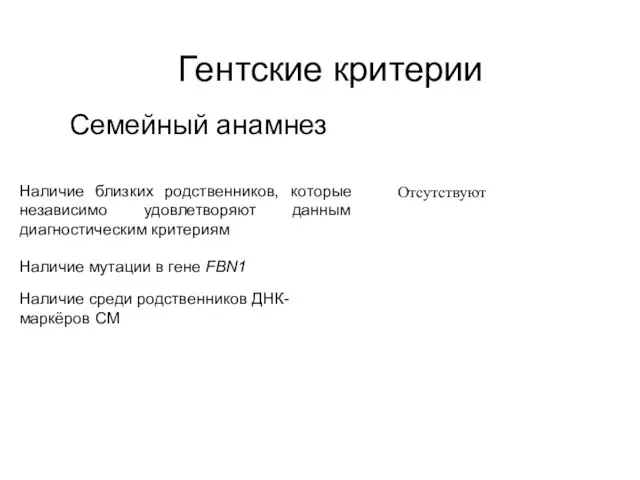

- 53. Гентские критерии Семейный анамнез

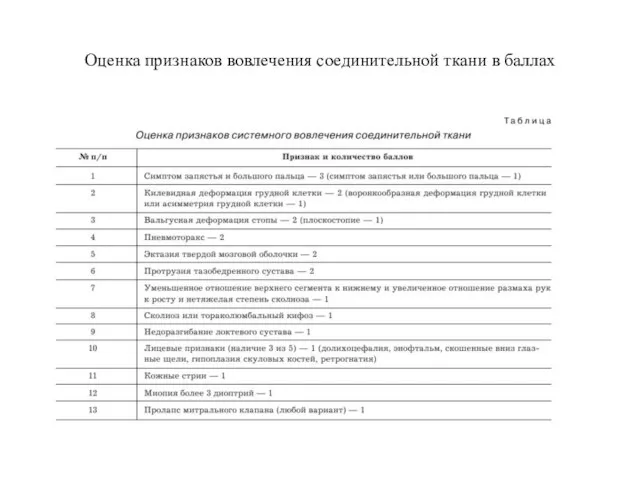

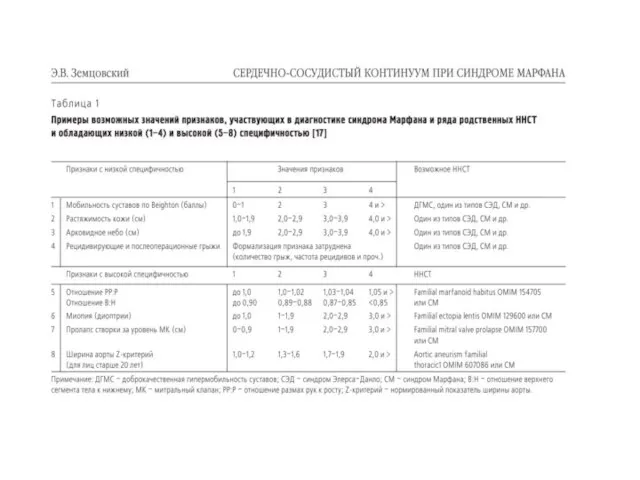

- 54. Оценка признаков вовлечения соединительной ткани в баллах

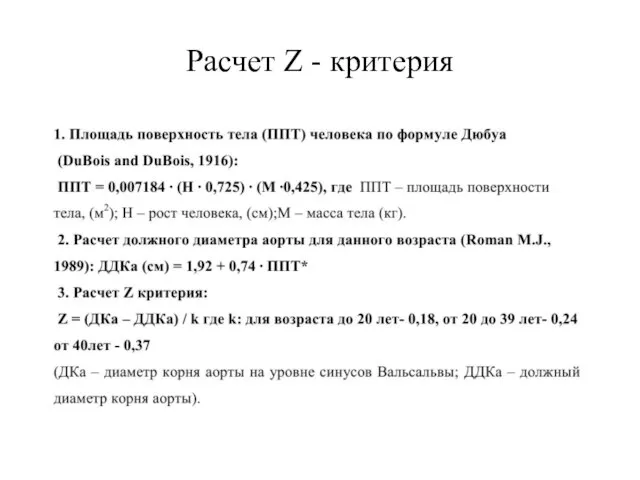

- 55. Расчет Z - критерия

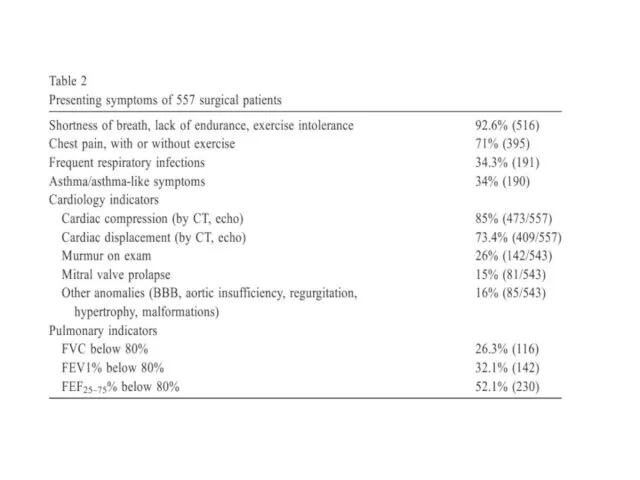

- 64. Дисплазия соединительной ткани часто соответствует абнормальным структурным и функциональным изменениям соединительной ткани. Это приводит к нарушениям

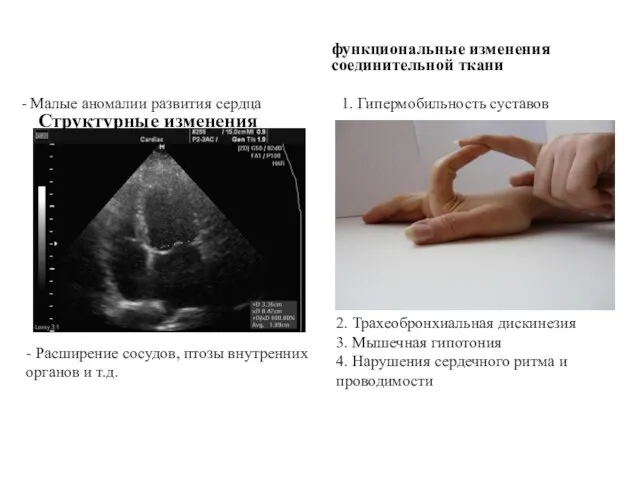

- 65. Структурные изменения соединительной ткани функциональные изменения соединительной ткани - Малые аномалии развития сердца - Расширение сосудов,

- 66. Частота выявления дисплазии соединительной ткани достаточно велика- от 26% в среднем возрасте до 80 % у

- 67. В настоящее время изучены фенотипические маркеры и висцеральные проявления нарушений соединительной ткани со стороны опорно-двигательного аппарата,

- 68. Наличие дефекта соединительной ткани предполагает генерализованные сосудистые изменения. Так, наличие пролапса митрального клапана с регургитацией в

- 69. Кардиологические осложнения Сосудистые осложнения Внезапная сердечная смерть Аритмический синдром Обрывы ложных хорд Гемодинамические нарушения, связанные с

- 70. Основные варианты поражения сосудов брахеоцефальной зоны извитость сонных артерий гипоплазия позвоночных артерий аномалии вхождения позвоночных артерий

- 71. Цель исследования Выявить распространенность основных сосудистых изменений на экстракраниальном уровне по данным ультразвуковой доплерографии сосудов шеи

- 72. Материал исследования Исследование было проведено в 20 студенческих группах 6 курса (248 человек), согласие получено у

- 73. Клиническое обследование Анкетирование Антропометрия Эходопплеркардиография и УЗдоплерография сосудов брахиоцефальной зоны проводилась на ультразвуковом сканере Logic-5 Expert

- 74. методы исследования Анкетирование включало 57 вопросов и было направлено на выявление: Гипермобильности суставов Девятибалльная шкала гипермобильности

- 75. Методы исследования В ходе обследования студентов оценивались следующие антропометрические показатели: Рост Размах рук Длина ладони Длина

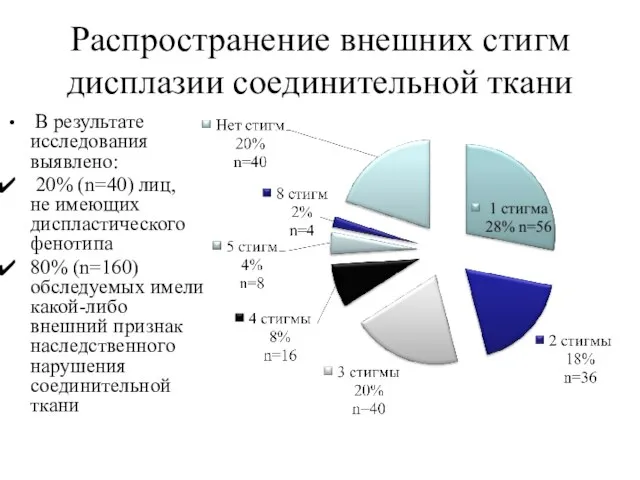

- 76. Результаты исследования Распространение внешних стигм дисплазии соединительной ткани Обследовано 200 студентов 6 курса в возрасте 20-24

- 77. Распространение внешних стигм дисплазии соединительной ткани В результате исследования выявлено: 20% (n=40) лиц, не имеющих диспластического

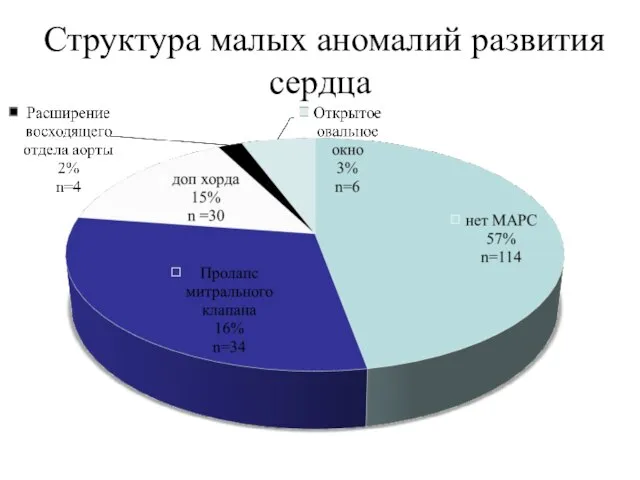

- 78. Структура малых аномалий развития сердца

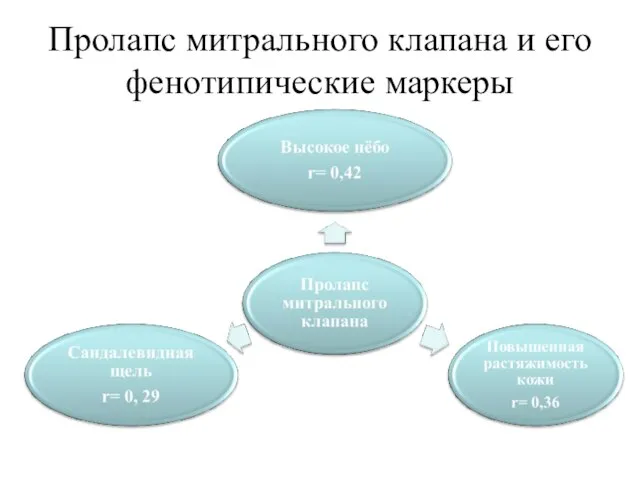

- 79. Пролапс митрального клапана и его фенотипические маркеры

- 80. Дополнительная хорда левого желудочка и ее фенотипические маркеры

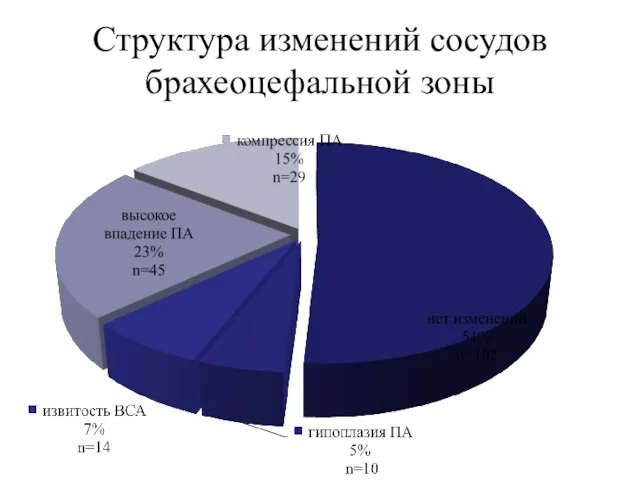

- 81. Структура изменений сосудов брахеоцефальной зоны

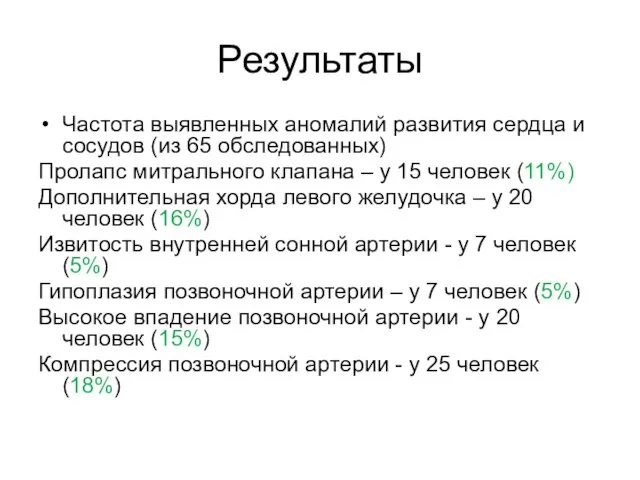

- 82. Результаты Частота выявленных аномалий развития сердца и сосудов (из 65 обследованных) Пролапс митрального клапана – у

- 83. Извитость внутренней сонной артерии и фенотипические маркеры

- 84. Гипоплазия позвоночной артерии и фенотипические маркеры

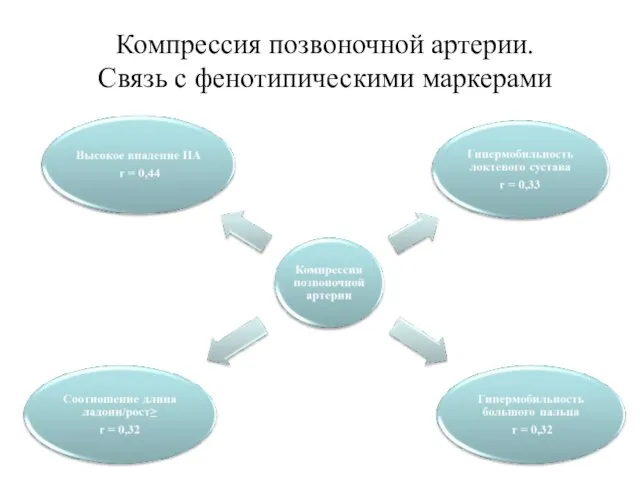

- 85. Компрессия позвоночной артерии. Связь с фенотипическими маркерами

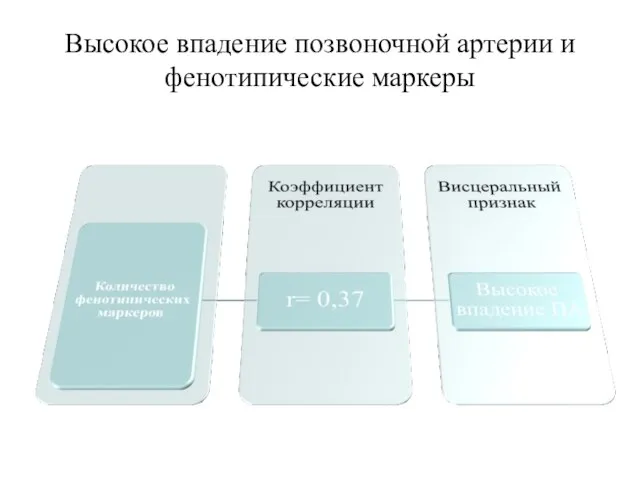

- 86. Высокое впадение позвоночной артерии и фенотипические маркеры

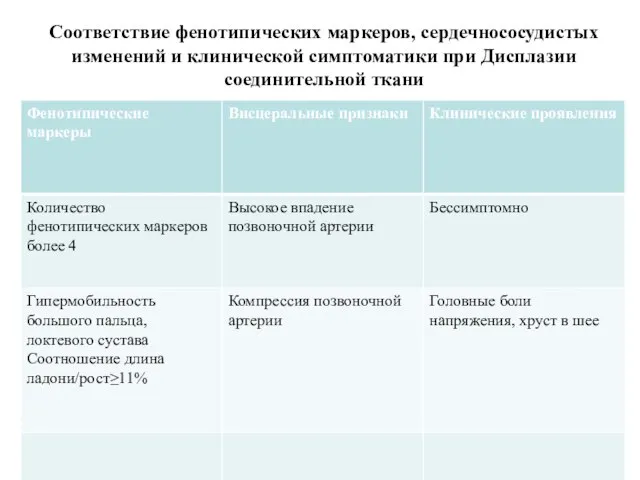

- 87. Соответствие фенотипических маркеров, сердечнососудистых изменений и клинической симптоматики при Дисплазии соединительной ткани

- 88. Соответствие фенотипических маркеров, сердечнососудистых изменений и клинической симптоматики при Дисплазии соединительной ткани

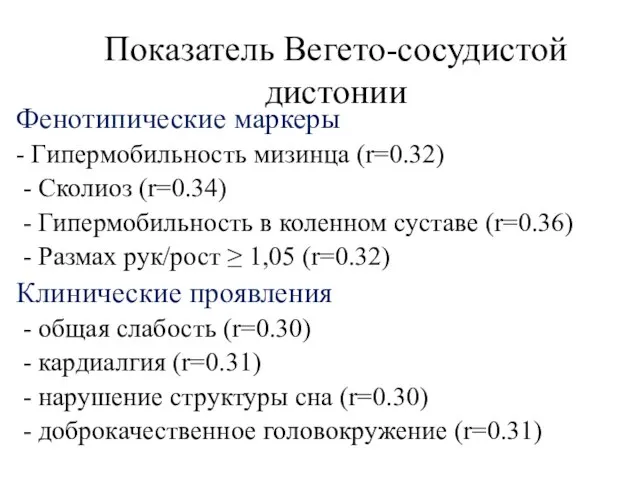

- 89. Показатель Вегето-сосудистой дистонии Фенотипические маркеры - Гипермобильность мизинца (r=0.32) - Сколиоз (r=0.34) - Гипермобильность в коленном

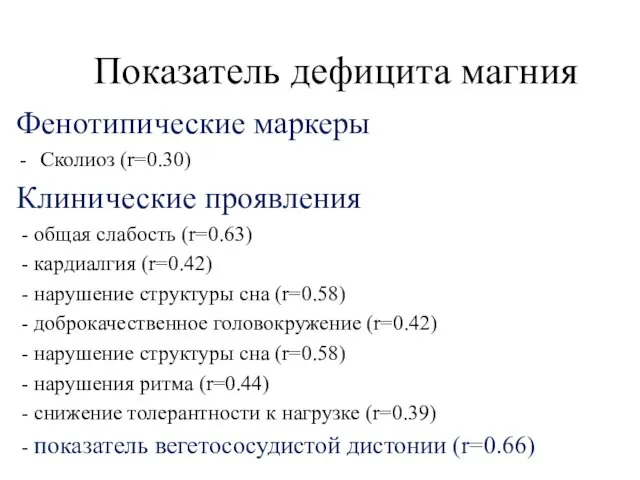

- 90. Показатель дефицита магния Фенотипические маркеры Сколиоз (r=0.30) Клинические проявления - общая слабость (r=0.63) - кардиалгия (r=0.42)

- 91. Таким образом Распространенность изменений сосудов брахеоцефальной зоны по данным ультразвуковой доплерографии у здоровых в возрасте 20-24

- 92. выводы Компрессия позвоночной артерии встречается в 15% случаев изолированно и в половине случаев сопровождает аномалии впадения,

- 93. выводы Гипоплазия позвоночной артерии выявлена была у 5% обследованных и ассоциирована с костными и суставными маркёрами

- 94. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Выявить распространенность Гентских критериев синдрома Марфана среди студентов медицинской академии и их связь с

- 95. Задачи 1. Провести тестирование студентов 6 курса для определения наиболее часто встречающихся признаков и выделения группы

- 96. Материал Тестирование по Гентским критериям проведено у 135 студентов 6 курса в возрасте 20 -26 лет,

- 97. Методы Анкета 1) Симптом запястья 2) Симптом большого пальца 3) Килевидная деформация грудной клетки 4) Воронковидная

- 98. Методы 8) Сколиоз 9) Тораколюмбальный кифоз 10) Недоразгибание локтевого сустава 11) Глубоко посаженные глаза 12) Скошенные

- 99. Эхокардиография Обращалось внимание на эктазию просвета аорты, наличие аортальной регургитации, пролапса митрального клапана, дополнительных хорд левого

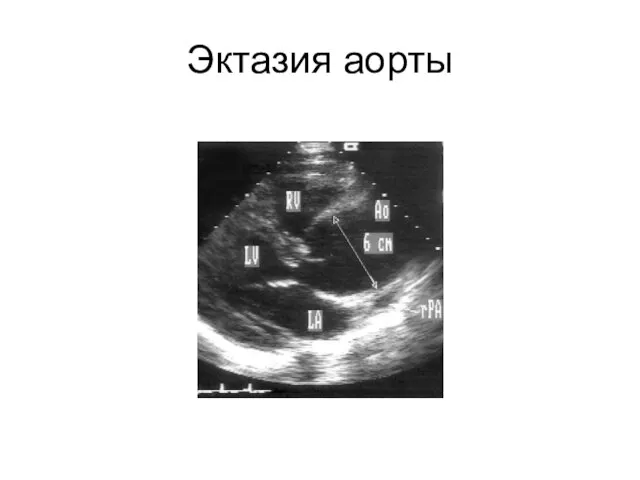

- 100. Эктазия аорты

- 101. Аортальная регургитация

- 102. Пролапс митрального клапана

- 103. Дополнительная хорда левого желудочка

- 104. Ультразвуковое исследование сосудов Исследовалось для диагностики патологической извитости внутренних сонных артерий, гипоплазии, высокого впадения и компрессии

- 105. Извитость внутренней сонной артерии

- 106. Гипоплазия позвоночной артерии

- 107. Результаты По наличию Гентских критериев подозрение на синдром Марфана было выставлено у трех студентов. После клинического

- 108. Фенотипические маркеры Проявлениями синдрома Марфана в этих случаях были Высокий рост Размах рук больше роста Арахнодактилия

- 109. Поражение сердечно-сосудистой системы Пролапс митрального клапана 2 степени с регургитацией 2 степени, серия дополнительных хорд в

- 110. Результаты 0-2 балла - 67 %( 90 чел.) 3-5 баллов – 29 %(39 сколько чел) 6

- 111. Результаты Частота выявленных аномалий развития сердца и сосудов (из 65 обследованных) Пролапс митрального клапана – у

- 112. Корреляции между Гентскими критериями и малыми аномалиями сердца и сосудов

- 113. Пролапс митрального клапана Симптом большого пальца (а) Симптом запястья (b)

- 114. Дополнительная хорда Стрии

- 115. Извитость внутренней сонной артерии Миопия Кифоз

- 116. Гипоплазия позвоночной артерии Стрии Сколиоз

- 117. Высокое впадение НЕТ

- 118. Компрессия позвоночной артерии Стрии Размах рук больше роста

- 119. ВЫВОДЫ 1. Распространенность порогового уровня Гентских критериев у студентов ЧелГМА (6 баллов и больше) составляет 1.4

- 120. ВЫВОДЫ 2. Наиболее частыми фенотипическими критериями явились стрии, миопия, плоскостопие, размах рук, сколиоз.

- 121. ВЫВОДЫ 3. Наиболее значимыми критериями для определения наличия малых аномалий сердца явились признкаи большого пальца и

- 122. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Выявить распространенность фенотипических маркеров ССТД у пациентов с ИБС и их связь с поражением

- 123. Проведено одномоментное сплошное исследование «случай-контроль» с включением всех пациентов, госпитализированных в два отделения Клиники ЮГМУ в

- 124. Материал Обследовано 100 человек в возрасте 50-59 лет, 50 мужчин и 50 женщин, из которых 50

- 125. Методы Выявление костно-скелетных маркеров ССТД и внесение их в карту – 100% Проведение эхокардиографии для выявления

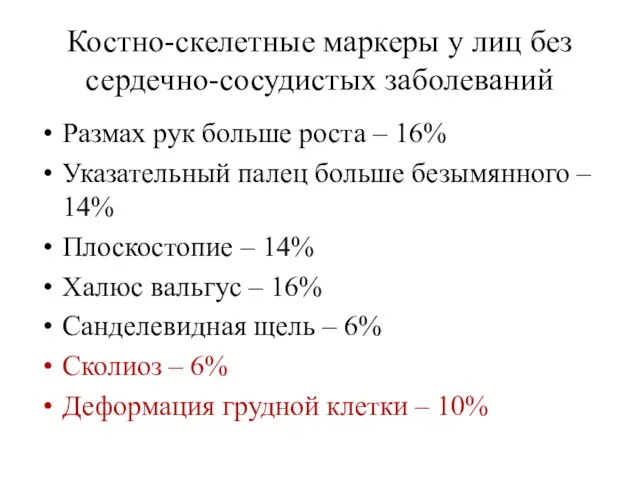

- 126. Костно-скелетные маркеры у лиц без сердечно-сосудистых заболеваний Размах рук больше роста – 16% Указательный палец больше

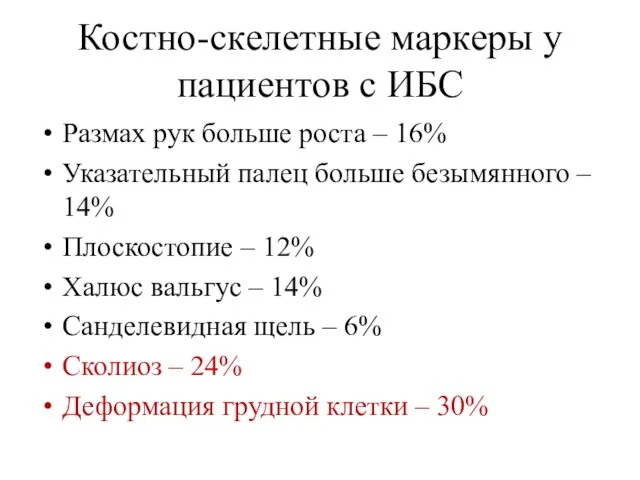

- 127. Костно-скелетные маркеры у пациентов с ИБС Размах рук больше роста – 16% Указательный палец больше безымянного

- 128. Таким образом, деформации грудной клетки и сколиозы у пациентов с ИБС встречались в три раза чаще,

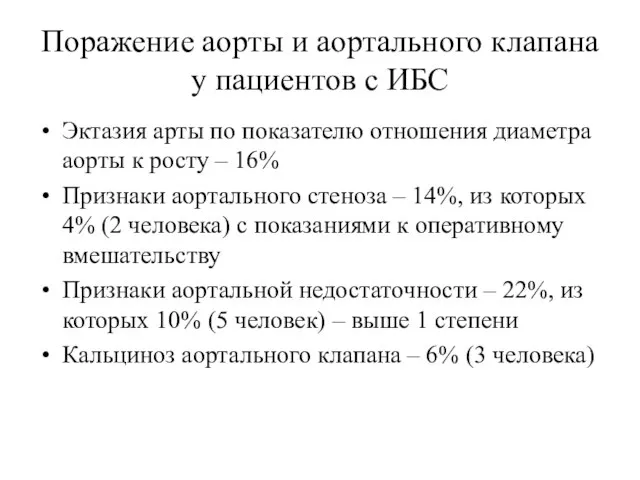

- 129. Поражение аорты и аортального клапана у пациентов с ИБС Эктазия арты по показателю отношения диаметра аорты

- 130. Поражение сонных артерий в пациентов с ИБС Извитость сонных артерий описана в 70% случаях (у 35

- 131. Проведен корреляционный анализ полученных изменений на эхокардиограмме и наиболее часто встречающихся фенотипических маркеров ССТД. Установлены следующие

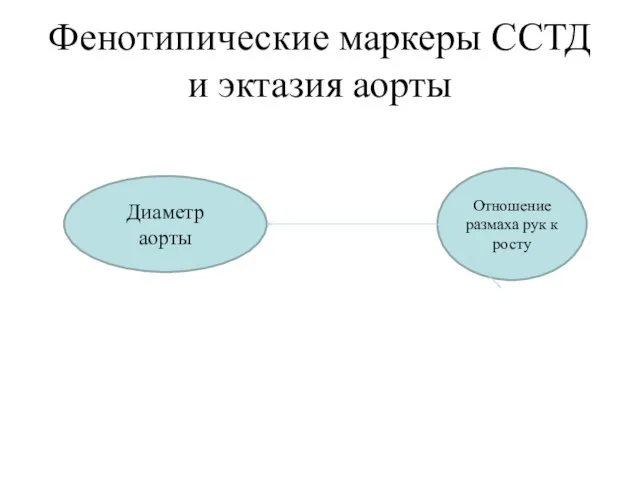

- 132. Фенотипические маркеры ССТД и эктазия аорты Диаметр аорты Отношение размаха рук к росту

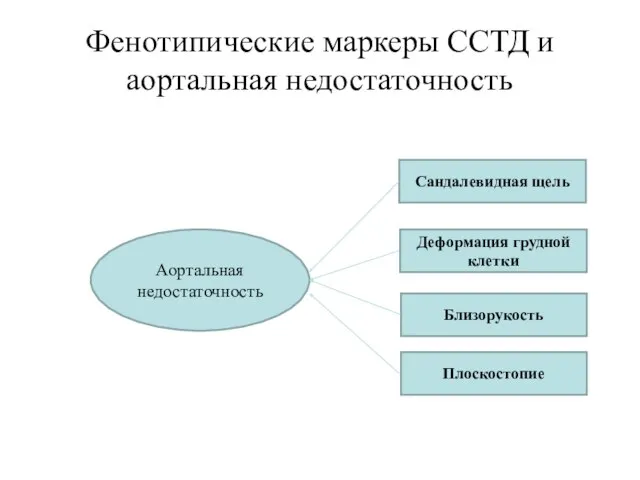

- 133. Фенотипические маркеры ССТД и аортальная недостаточность Аортальная недостаточность Сандалевидная щель Деформация грудной клетки Близорукость Плоскостопие

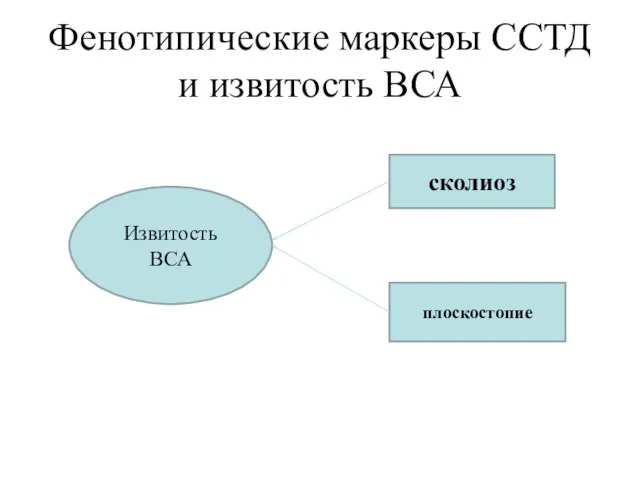

- 134. Фенотипические маркеры ССТД и извитость ВСА Извитость ВСА сколиоз плоскостопие

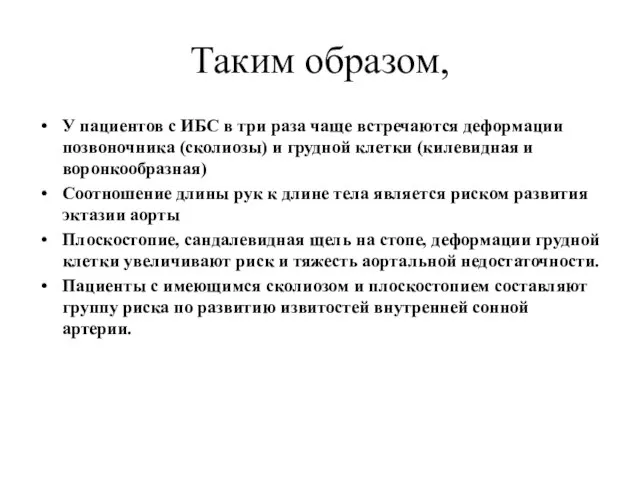

- 135. Таким образом, У пациентов с ИБС в три раза чаще встречаются деформации позвоночника (сколиозы) и грудной

- 136. Астеническое телосложение

- 137. Сколиоз Крыловидные лопатки

- 138. Гиперкифоз грудного отдела позвоночника

- 139. Деформация грудной клетки Килевидная Воронкообразная

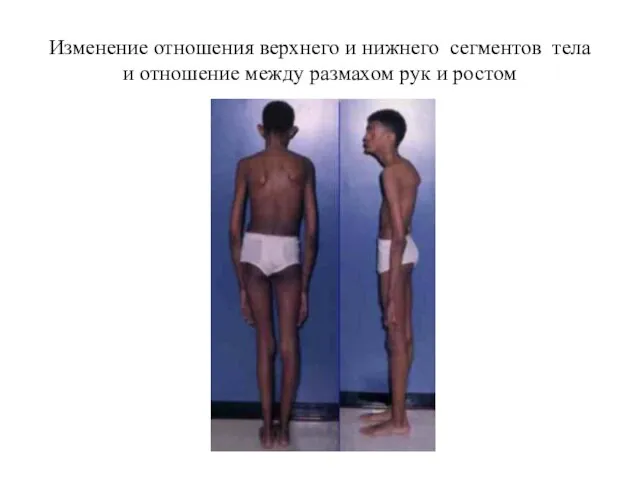

- 140. Изменение отношения верхнего и нижнего сегментов тела и отношение между размахом рук и ростом

- 141. Недоразвитие нижней челюсти

- 142. Арахнодактилия

- 143. Положительный тест лучезапястного сустава и большого пальца

- 144. Гипермобильность суставов.

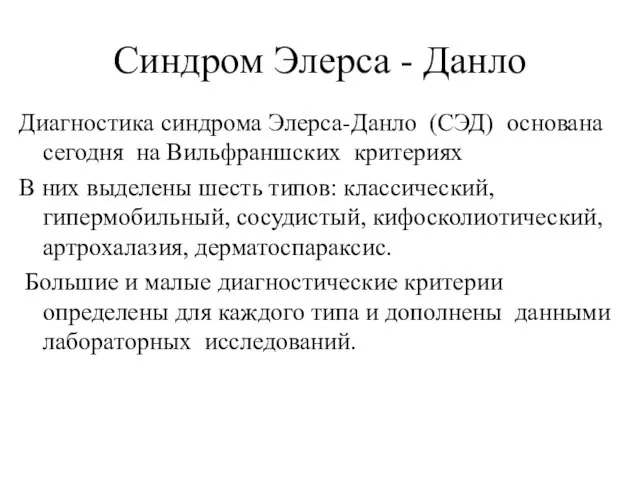

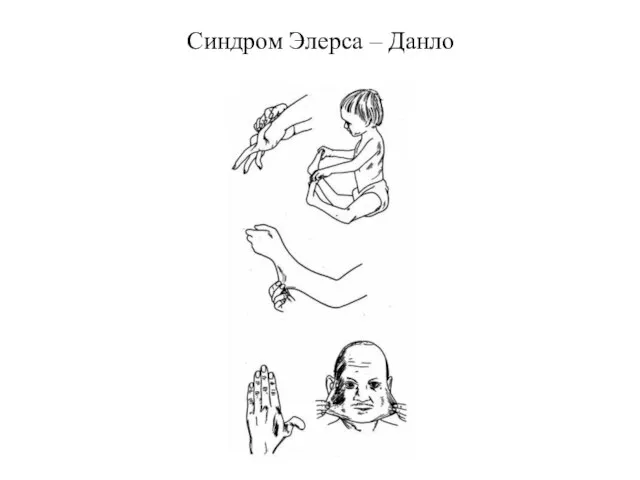

- 145. Синдром Элерса - Данло Диагностика синдрома Элерса-Данло (СЭД) основана сегодня на Вильфраншских критериях В них выделены

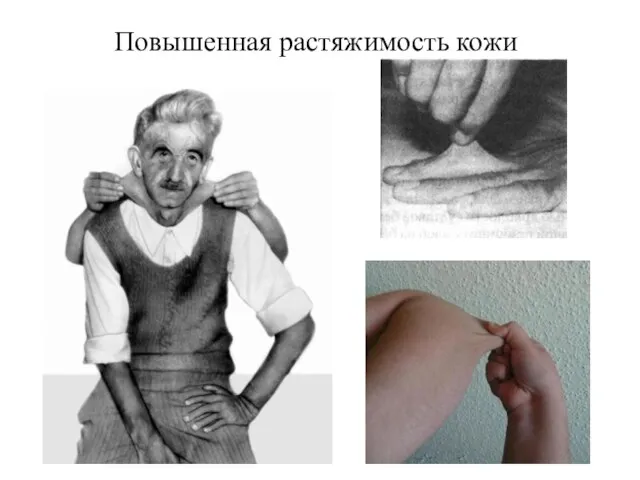

- 146. 1. Повышенная растяжимость кожи. 2. Широкие атрофические рубцы (проявление слабости тканей) 3. Гипермобильность суставов. Гладкая, бархатистая

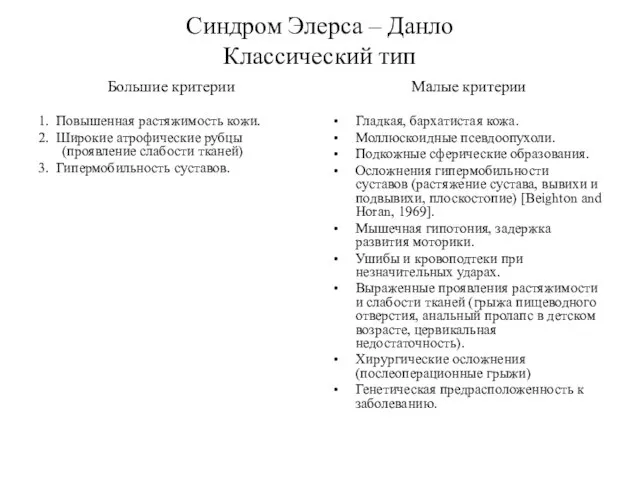

- 147. Синдром Элерса – Данло Гипермобильный тип Кожные патологические проявления (гиперрастяжимость и/ или гладкая, бархатистая кожа). Генерализованная

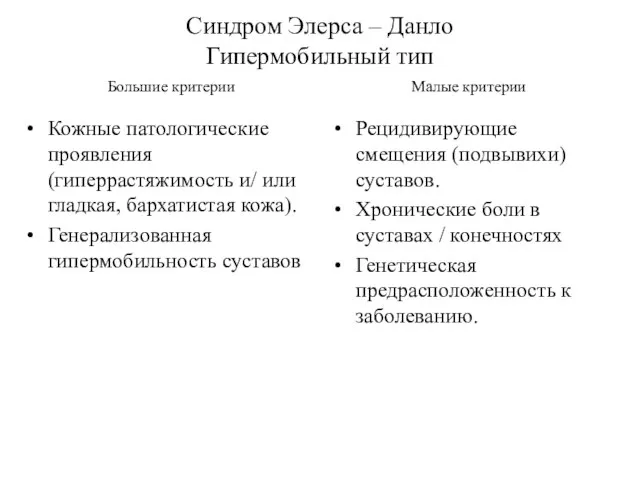

- 148. Синдром Элерса – Данло Сосудистый тип 1. Тонкая, просвечивающая кожа. 2. Артериальная/ интестинальная/ маточная слабость или

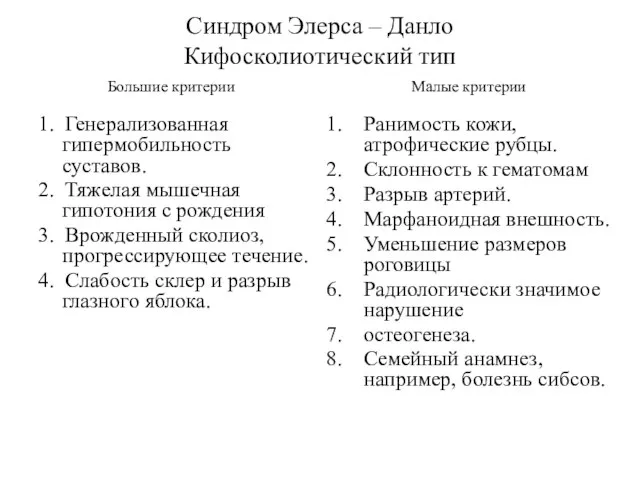

- 149. Синдром Элерса – Данло Кифосколиотический тип 1. Генерализованная гипермобильность суставов. 2. Тяжелая мышечная гипотония с рождения

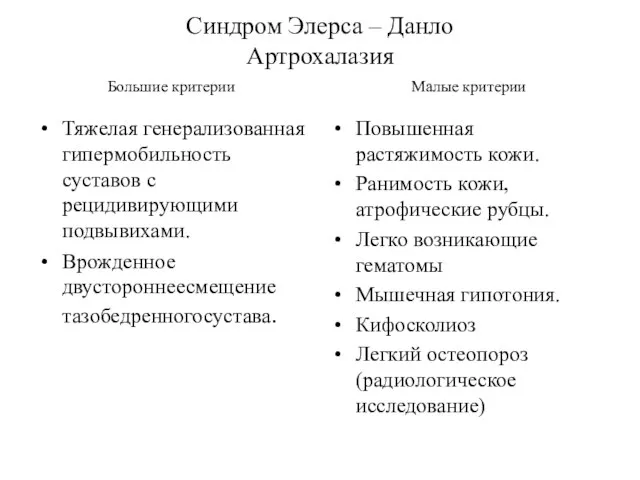

- 150. Тяжелая генерализованная гипермобильность суставов с рецидивирующими подвывихами. Врожденное двустороннеесмещение тазобедренногосустава. Повышенная растяжимость кожи. Ранимость кожи, атрофические

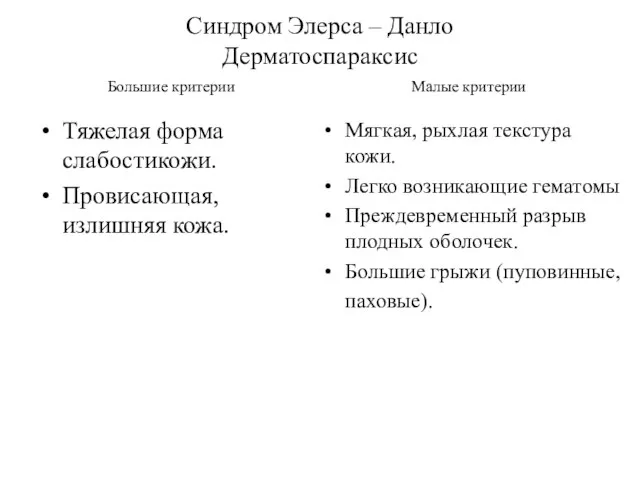

- 151. Тяжелая форма слабостикожи. Провисающая, излишняя кожа. Мягкая, рыхлая текстура кожи. Легко возникающие гематомы Преждевременный разрыв плодных

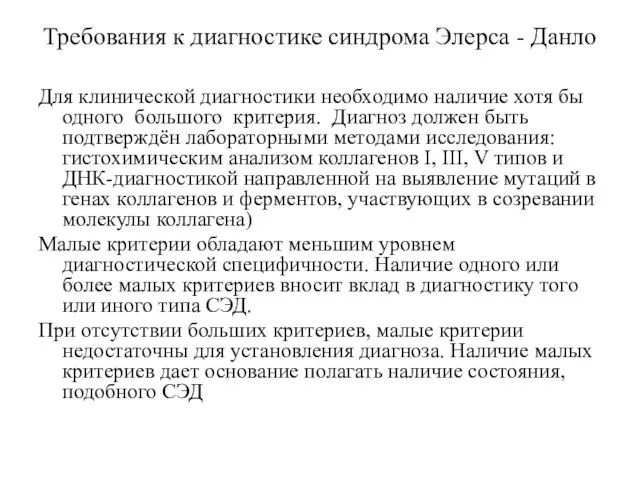

- 152. Требования к диагностике синдрома Элерса - Данло Для клинической диагностики необходимо наличие хотя бы одного большого

- 153. Синдром Элерса – Данло

- 154. Повышенная растяжимость кожи

- 155. Гипермобильность суставов

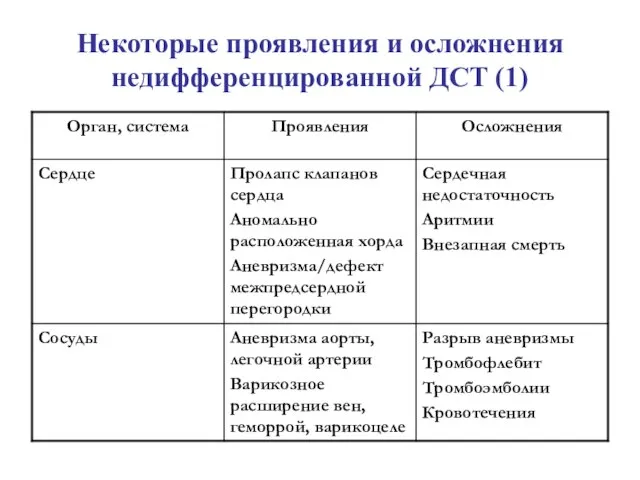

- 156. Некоторые проявления и осложнения недифференцированной ДСТ (1)

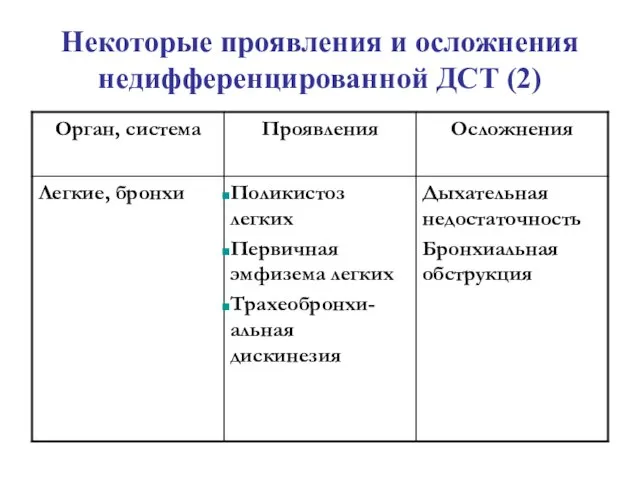

- 157. Некоторые проявления и осложнения недифференцированной ДСТ (2)

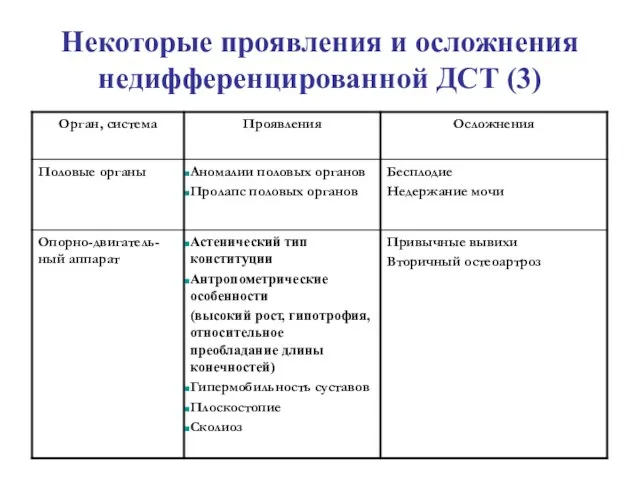

- 158. Некоторые проявления и осложнения недифференцированной ДСТ (3)

- 160. Скачать презентацию

Майстер-файл на плазму. Концепція. Структура. Сертифікація

Майстер-файл на плазму. Концепція. Структура. Сертифікація Медицинские ошибки и риск-менеджмент в больнице

Медицинские ошибки и риск-менеджмент в больнице Государственная программа развития здравоохранения РК ДЕНСАУЛЫК и ОСМС

Государственная программа развития здравоохранения РК ДЕНСАУЛЫК и ОСМС Система автоматичного налаштування медичного сканера

Система автоматичного налаштування медичного сканера Психологические особенности учащихся средней и старшей школы. Психологические особенности пятиклассников

Психологические особенности учащихся средней и старшей школы. Психологические особенности пятиклассников Центр медицинской профилактики. Медико-социальная помощь гражданам пожилого и старческого возраста

Центр медицинской профилактики. Медико-социальная помощь гражданам пожилого и старческого возраста Смайлики

Смайлики Хирургическое лечение варикозной болезни вен нижних конечностей

Хирургическое лечение варикозной болезни вен нижних конечностей Туберкулезді менингит

Туберкулезді менингит Макроэлементы пищи (Ca,P,K,Mg,Na,Cl), значение для организма, гигиенические нормы, продукты, богатые ими

Макроэлементы пищи (Ca,P,K,Mg,Na,Cl), значение для организма, гигиенические нормы, продукты, богатые ими Фитотерапия в кардиологии

Фитотерапия в кардиологии Балалардағы асқазан ойық жара ауруы

Балалардағы асқазан ойық жара ауруы Влияние фармацевтических факторов на стабильность эмульсий

Влияние фармацевтических факторов на стабильность эмульсий Что такое честность

Что такое честность Подходы к организации логопедической работы при интеллектуальном недоразвитии

Подходы к организации логопедической работы при интеллектуальном недоразвитии МРТ брюшной полости. Зачетная работа

МРТ брюшной полости. Зачетная работа Хроническая болезнь почек при сахаром диабете

Хроническая болезнь почек при сахаром диабете Современные зарубежные методики и программы обогащения пренатального опыта пренейта

Современные зарубежные методики и программы обогащения пренатального опыта пренейта Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии

Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии Препарат Эквамер

Препарат Эквамер Респираторлық дистресс синдромының клинико-лабораториялық көрінісі

Респираторлық дистресс синдромының клинико-лабораториялық көрінісі Материалы в клинике терапевтической стоматологии

Материалы в клинике терапевтической стоматологии Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц

Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц Опухоли средостения

Опухоли средостения Нестероидные противовоспалительные средства

Нестероидные противовоспалительные средства Косметические средства. Профессиональные особенности

Косметические средства. Профессиональные особенности Жүрек өткізгіштігінің морфофункциональдық ерекшеліктері

Жүрек өткізгіштігінің морфофункциональдық ерекшеліктері Оздоровительный комплекс санатория «Юматово»

Оздоровительный комплекс санатория «Юматово»