Содержание

- 2. ЧУМА Чума – острая инфекционная природно-очаговая болезнь диких грызунов и зайцеобразных, человеку передается преимущественно при посредстве

- 3. Историческая справка В истории человечества опустошительные эпидемии чумы оставили в памяти людей представление об этой болезни

- 4. ЧУМА

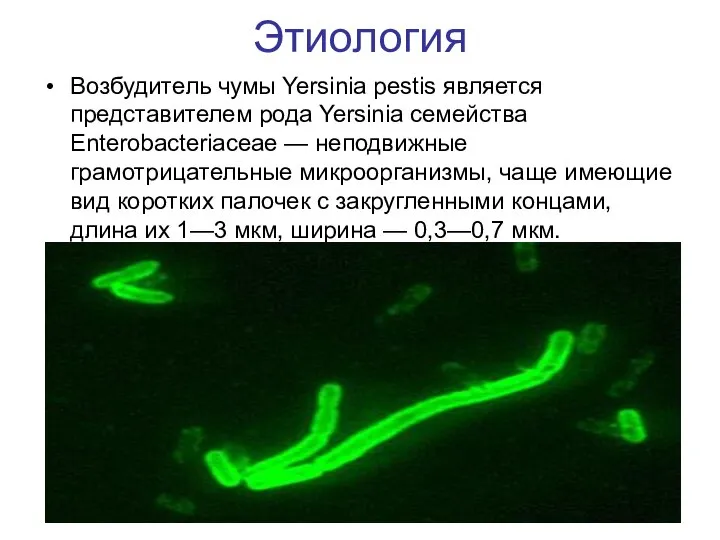

- 5. Этиология Возбудитель чумы Yersinia pestis является представителем рода Yersinia семейства Enterobacteriaceae — неподвижные грамотрицательные микроорганизмы, чаще

- 6. Однако форма их (палочки, кокки, длинные нити и даже фильтрующиеся формы) может изменяться в зависимости от

- 7. Однако форма их (палочки, кокки, длинные нити и даже фильтрующиеся формы) может изменяться в зависимости от

- 9. Y. pestis способны длительно сохранять жизнеспособность во внешней среде. На одежде, загрязненной выделениями больных (особенно содержащих

- 10. Возбудитель является факультативным внутриклеточным паразитом. Его высокая вирулентность опосредуется V и W-антигенами, обеспечивающими резистентность микроорганизма внутриклеточному

- 11. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Природные очаги обнаружены в 50-ти странах. Источником инфекции являются более 200 видов грызунов и зайцеобразных

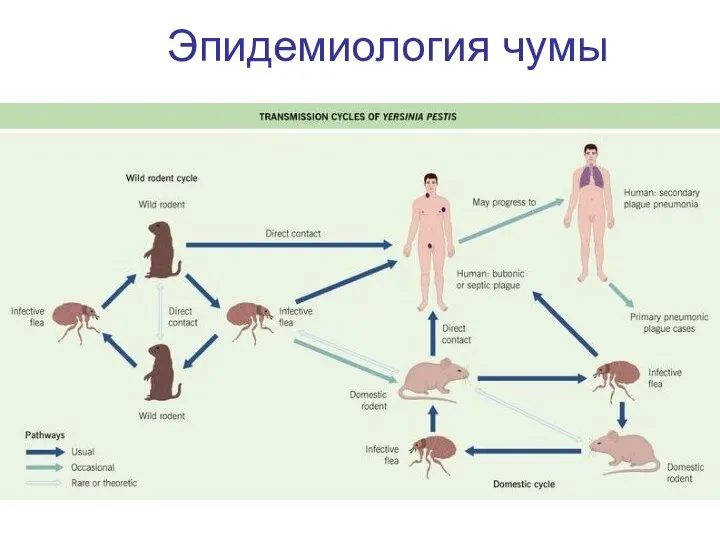

- 14. Эпидемиология чумы

- 15. Распространение чумы в мире

- 16. ПАТОГЕНЕЗ Механизм передачи и место проникновения возбудителя в организм (через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей, желудочно-кишечного

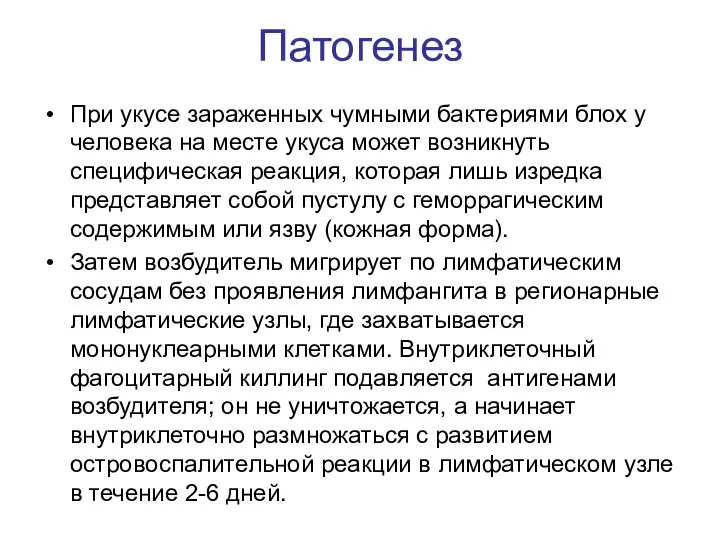

- 17. Патогенез При укусе зараженных чумными бактериями блох у человека на месте укуса может возникнуть специфическая реакция,

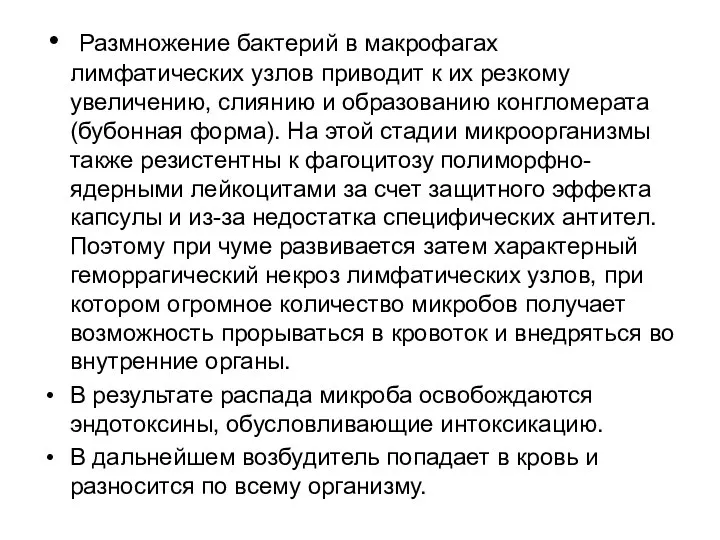

- 18. Размножение бактерий в макрофагах лимфатических узлов приводит к их резкому увеличению, слиянию и образованию конгломерата (бубонная

- 19. Генерализация инфекции, которая не является строго обязательной, может приводить к развитию септической формы, сопровождающейся поражением практически

- 20. В случаях резкого снижения неспецифической резистентности макроорганизма (упадок питания, авитаминозы, иммунодефициты разного происхождения) возбудители чумы способны

- 21. У некоторых больных возникают выраженные признаки сепсиса без выявляемого бубона (первично-септическая). Септическая чума характеризуется быстрым появлением

- 22. При воздушно-капельном пути заражения развивается первично-легочная форма заболевания, крайне опасная, с очень быстрым течением. В легочной

- 23. Клиника Инкубационный период длится 3-6 сут, при легочной форме он сокращается до 1-2 дней, у привитых

- 24. Кожная форма Встречается редко (3-4%) и является, как правило, начальной стадией кожно-бубонной. На коже сначала возникает

- 26. Бубонная форма Характеризуется появлением лимфаденита (чумного бубона). В том месте, где должен развиться бубон, больной ощущает

- 27. В процесс обычно вовлекается окружающая лимфатические узлы клетчатка, что придает бубону характерные черты: опухолевидное образование плотной

- 28. Лихорадка и ознобы являются важными симптомами заболевания, иногда они на 1-3 дня опережают появление бубонов. Более

- 29. Бубонная форма чумы

- 31. Первично-септическая форма Начинается внезапно, остро, после инкубации, продолжающейся от нескольких часов до 1-2 сут. На фоне

- 32. Септическая форма чумы, ДВС-синдром, гангрена пальцев

- 33. Лицо становится одутловатым, с цианотичным оттенком и запавшими глазами. Отмечается выраженная тахикардия - пульс очень частый

- 34. Первично-легочная форма Наиболее опасная в клиническом и в эпидемиологическом отношении молниеносная форма заболевания. Период от первичного

- 35. При обследовании в первые часы выявляется тахикардия, нарастающая одышка. В последующие часы состояние больных прогрессивно ухудшается,

- 36. Легочная чума

- 37. Усиливаются режущие боли в грудной клетке при вдохе и кашель. По мере развития заболевания увеличивается количество

- 38. Вторично-легочная форма Имеет те же клинические проявления, что и первично-легочная. Ее отличия состоят только в том,

- 39. ДИАГНОСТИКА Бактериоскопический Бактериологический Биологический Серологический

- 40. ЛЕЧЕНИЕ Чаще всего применяются препараты стрептомицинового ряда (доза зависит от формы заболевания). Можно применять тетрациклины и

- 41. ПРОФИЛАКТИКА Предупреждение заболеваний людей и возникновения вспышек в природных очагах. Предупреждение заражения лиц, работающих с заразным

- 42. ПРОФИЛАКТИКА Мероприятия, направленные на предупреждение завоза инфекции из-за рубежа, предусмотрены специальными «Международными санитарными правилами». Дератизация, дезинсекция

- 43. СИБИРСКАЯ ЯЗВА Сибирская язва – острая бактериальная зоонозная инфекция, характеризующаяся интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических

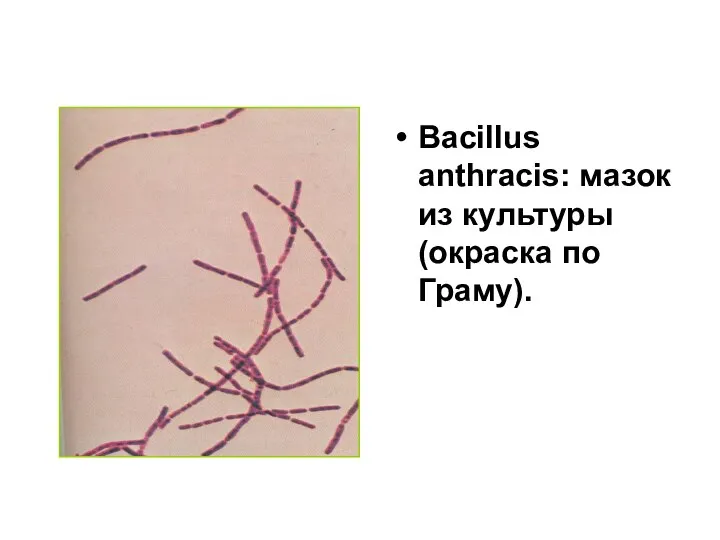

- 44. ЭТИОЛОГИЯ Возбудитель – Bacillus anthracis. Существует в виде споровых и вегетативных форм, грам-положителен. Содержит капсульный и

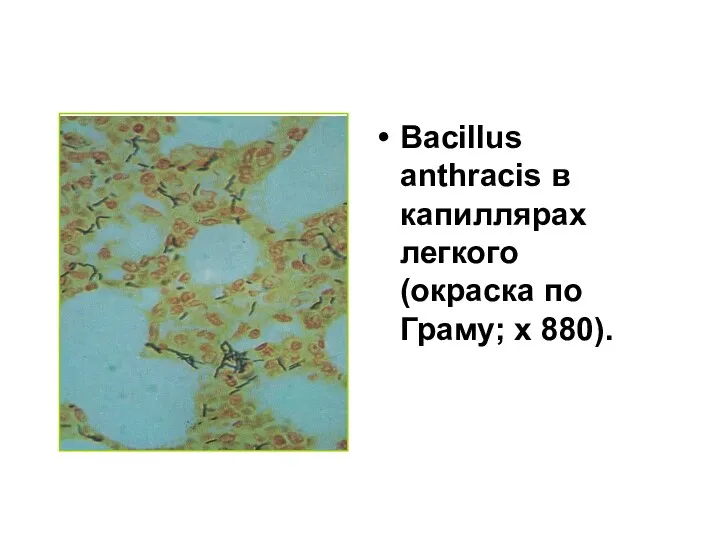

- 45. Bacillus anthracis в капиллярах легкого (окраска по Граму; x 880).

- 46. Bacillus anthracis: мазок из культуры (окраска по Граму).

- 47. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Источник инфекции – являются больные дикие и домашние животные. Пути передачи - контактный - алиментарный

- 48. ПАТОГЕНЕЗ Входными воротами чаще служит кожа верхних конечностей и головы. Экзотоксин вызывает плотный отек и некроз

- 49. КЛИНИКА Инкубационный период – до 14 дней. Кожная форма (98-99%): карбункулезная, эдематозная, буллезная, эризепелоидная Генерализованная форма

- 50. Особенности течения сибиреязвенного карбункула Отсутствие болевого синдрома при выраженном отеке тканей Наличие некротической язвочки с обильным

- 51. Кожная форма сибирской язвы: сибиреязвенная пустула.

- 52. Симптом «жемчужного ожерелья»

- 53. Студневидный отек в области карбункула

- 54. Отечная форма

- 55. ОСЛОЖНЕНИЯ ИТШ. Острая дыхательная недостаточность. Отек головного мозга. Желудочно-кишечное кровотечение. Перитонит.

- 56. ДИАГНОСТИКА Бактериоскопический метод Бактериологический метод Иммунофлюоресцентный Проба с антраксином

- 57. ЛЕЧЕНИЕ Пенициллин в дозе 6-24 млн ЕД в сутки, не менее 7-8 дней. Можно использовать цефалоспорины,

- 59. Скачать презентацию

Безопасность при гемотрансфузии

Безопасность при гемотрансфузии Синдром карпального канала

Синдром карпального канала Клинический разбор больного

Клинический разбор больного Перегрузка сердца

Перегрузка сердца Гормональная контрацепция. Медикаментозные аборты

Гормональная контрацепция. Медикаментозные аборты Аменорея у девушек

Аменорея у девушек Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит Психолого-педагогічна характеристика і освіта дітей з інтелектуальною недостатністю та дітей із затримкою психічного розвитку

Психолого-педагогічна характеристика і освіта дітей з інтелектуальною недостатністю та дітей із затримкою психічного розвитку Интернет

Интернет Структура и свойства антигена

Структура и свойства антигена Генетические заболевания лошадей

Генетические заболевания лошадей Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Вирусные диареи

Вирусные диареи Функциональная асимметрия головного мозга

Функциональная асимметрия головного мозга Стороны общения. Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения

Стороны общения. Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения Сосудистые заболевания головного мозга у детей

Сосудистые заболевания головного мозга у детей Профилактика стоматологических заболеваний

Профилактика стоматологических заболеваний Предмет психологии. Лекция № 1

Предмет психологии. Лекция № 1 Анализ ассортимента МИ: лечебная косметика. Консультирование при отпуске

Анализ ассортимента МИ: лечебная косметика. Консультирование при отпуске Неотложные состояния в педиатрии

Неотложные состояния в педиатрии Ишемия. Коронарная недостаточность. Сердечная недостаточность

Ишемия. Коронарная недостаточность. Сердечная недостаточность Иммуномодуляторы при беременности

Иммуномодуляторы при беременности История развития эпидемиологической службы в Рязанской области

История развития эпидемиологической службы в Рязанской области Глаза - зеркало души

Глаза - зеркало души Паразитарные хирургические заболевания

Паразитарные хирургические заболевания Основные методы исследований функций ведущих систем организма

Основные методы исследований функций ведущих систем организма Роди. Термін вагітності

Роди. Термін вагітності Тістем түрлері

Тістем түрлері