Содержание

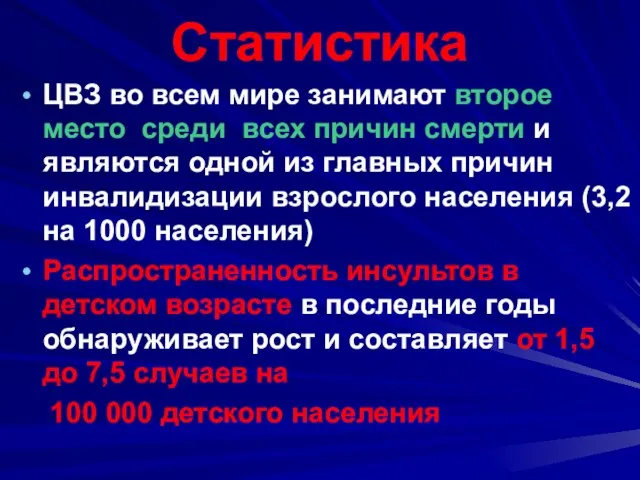

- 2. Статистика ЦВЗ во всем мире занимают второе место среди всех причин смерти и являются одной из

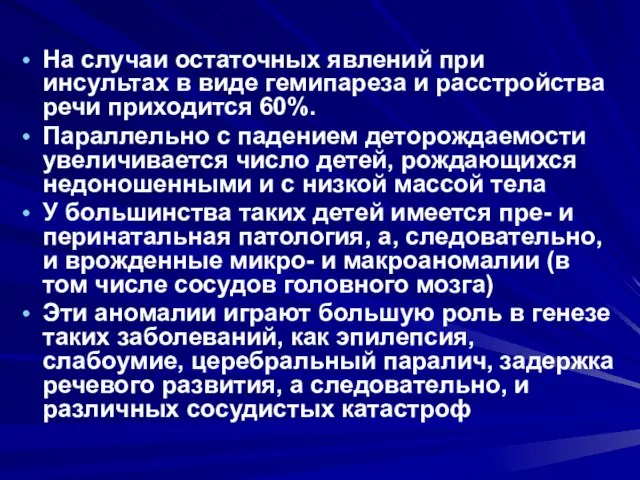

- 3. На случаи остаточных явлений при инсультах в виде гемипареза и расстройства речи приходится 60%. Параллельно с

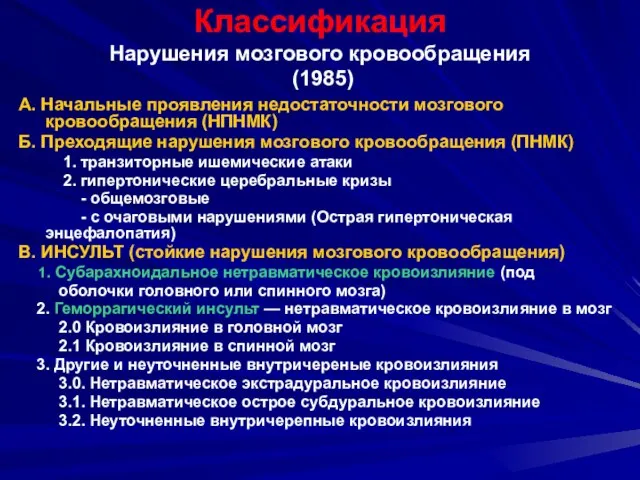

- 4. Классификация Нарушения мозгового кровообращения (1985) А. Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения (НПНМК) Б. Преходящие нарушения мозгового

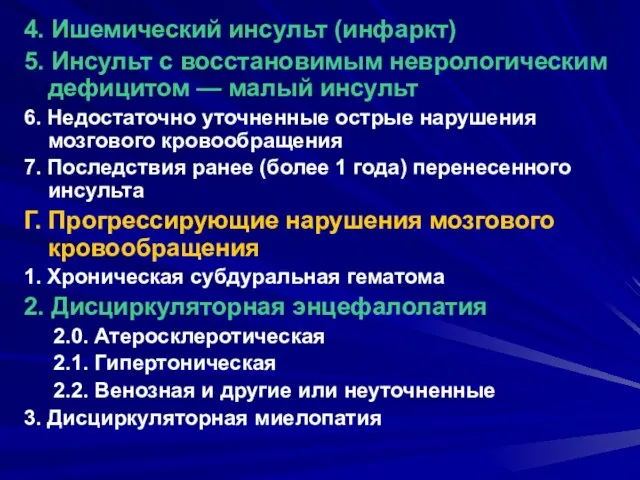

- 5. 4. Ишемический инсульт (инфаркт) 5. Инсульт с восстановимым неврологическим дефицитом — малый инсульт 6. Недостаточно уточненные

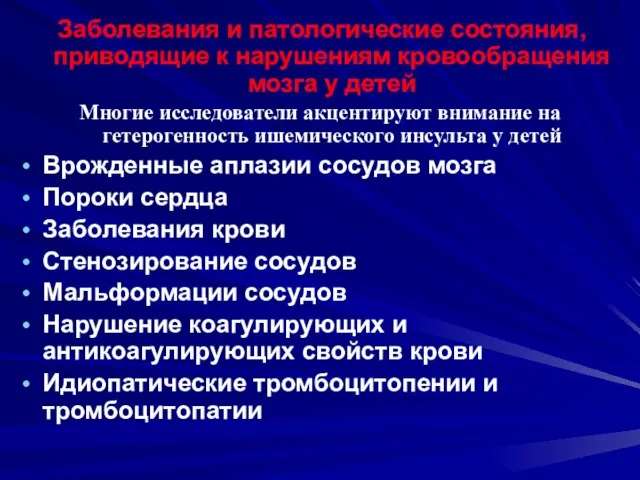

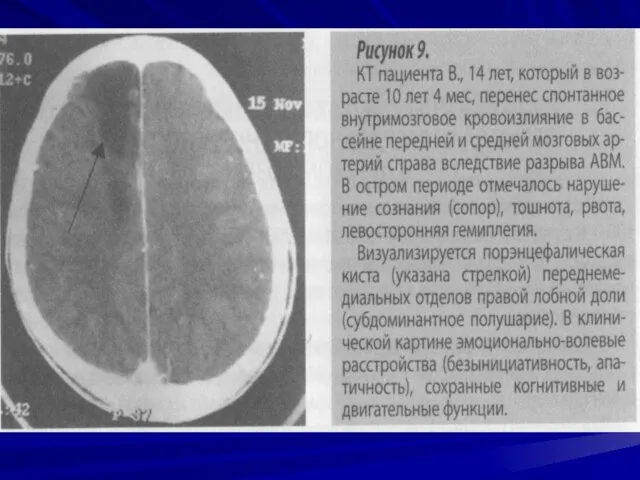

- 6. Заболевания и патологические состояния, приводящие к нарушениям кровообращения мозга у детей Многие исследователи акцентируют внимание на

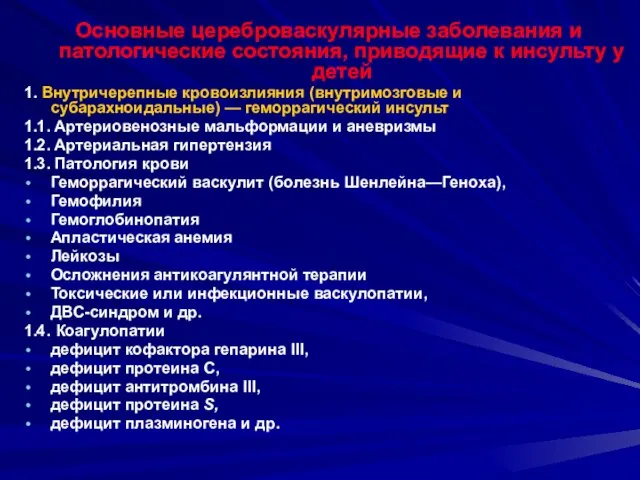

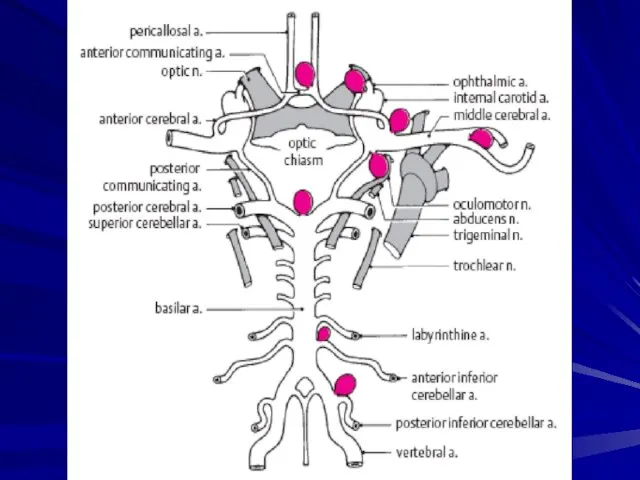

- 7. Основные цереброваскулярные заболевания и патологические состояния, приводящие к инсульту у детей 1. Внутричерепные кровоизлияния (внутримозговые и

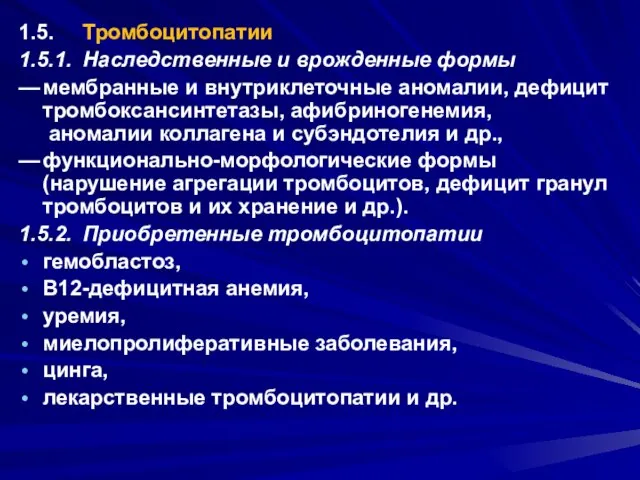

- 8. 1.5. Тромбоцитопатии 1.5.1. Наследственные и врожденные формы — мембранные и внутриклеточные аномалии, дефицит тромбоксансинтетазы, афибриногенемия, аномалии

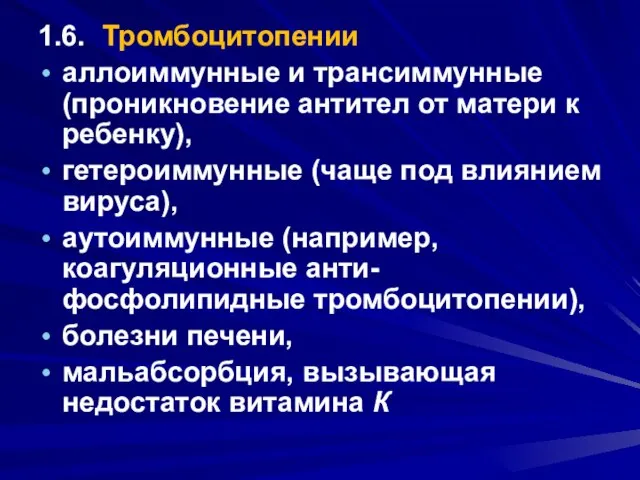

- 9. 1.6. Тромбоцитопении аллоиммунные и трансиммунные (проникновение антител от матери к ребенку), гетероиммунные (чаще под влиянием вируса),

- 10. 2. Ишемический инсульт 2.1. Тромботические инсульты 2.1.1. Патология сосуда - врожденная аплазия или стенозирование, - извитость,

- 11. 2.1.2. Тромбоз синусов и мозговых вен внутричерепной и внутрипозвоночный флебит и тромбофлебит, инфекции области лица, ушей,

- 12. 2.1.4. Ангиоматозные дисплазии синдром Моя-Моя идиопатический, синдром Моя-Моя симптоматический, нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена, преимущественно тип 2), туберозный

- 13. 2.2. Эмболические инсульты 2.2.1. Кардиогенные аритмии (идиопатические и постмиокардитические), фибрилляция предсердий, бактериальный эндокардит (острый или подострый),

- 14. 2.2.3. Септические осложнения бактериальной пневмонии или абсцесса легких, опухоли легких, катетеризация пупочной вены и др. 2.2.4.

- 15. 2.3. Гемодинамические ишемические инсульты выраженная кардиомиопатия (различного генеза), тяжелая патология сердца, сочетающаяся с врожденно-приобретенными сужениями магистральных

- 16. 2.4. Ишемические инсульты метаболического генеза митохондриальная энцефаломиопатия, MELAS-синдром (Mitochondrial encephalopaty lactate acidosis stroke), гомоцистеинурия, сахарный диабет,

- 17. На разных этапах развития ребенка этиологическое значение различных патогенных факторов неодинаково. В период новорожденности нарушение мозгового

- 18. Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения (НПНМК) – определенное время протекает латентно. В эту группу входят лица,

- 19. Критерием постановки диагноза НПНМК является наличие 2-х и более из перечисленных жалоб, повторяющихся с частотой не

- 20. Преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК) Транзиторные ишемические атаки Гипертонические церебральные кризы ПНМК - это клинический синдром,

- 21. Преходящие неврологические нарушения с очаговой симптоматикой, развившиеся вследствие кратковременной локальной ишемии мозга, обозначаются также как транзиторные

- 22. Этиопатогенез ТИА Основное значение в патогенезе ТИА отводится механизму цереброваскулярной недостаточности вследствие изменений магистральных сосудов головы,

- 23. ТИА является мощным предиктором последующего инсульта Частота заболеваемости инсультом составляет 17% по отношению 6 мес. после

- 24. Клиническая картина ТИА Типичная картина ТИА в системе сонной артерии характеризуется быстрым развитием следующей неврологической симптоматики:

- 25. Клиническая картина ТИА в вертебро-базилярной системе характеризуется быстрым началом следующей неврологической симптоматики: двигательные нарушения (слабость, неловкость

- 26. преходящие бульбарные нарушения — легкая дисфагия, дисфония, дизартрия. преходящее нарушение функции более высоких отделов мозгового ствола

- 27. Транзиторная глобальная амнезия - острое выпадение памяти по типу корсаковского синдрома с конфабуляциями преходящего характера. Нарушения

- 28. Гипертонический церебральный криз Гипертонический церебральный криз - определяется как состояние, связанное с острым, обычно значительным подъемом

- 29. Диагноз гипертонического церебрального криза ставят на основании триады признаков: внезапное начало; высокий подъем АД (увеличение систолического

- 30. Клиническая картина Гипертонический криз обычно протекает лишь с общемозговыми расстройствами - головной болью, тошнотой, рвотой Вторым

- 31. Характерна вегетативная окраска криза: пульсирующая головная боль, головокружение, тошнота, нередко рвота, сердцебиение, чувство тревоги, внутренняя дрожь,

- 32. Перечисленные нарушения нестойкие, исчезают при снижении АД При неврологическом осмотре очаговой неврологической симптоматики не выявляется После

- 33. При ГК возможны плазморрагии в стенку сосуда с развитием критического стеноза или его окклюзии и образованием

- 34. Острая гипертоническая энцефалопатия – осложнение тяжелой артериальной гипертензии и гипертонического криза В отечественной литературе подобное состояние

- 35. Критерии диагностики острой гипертонической энцефалопатии Острое значительное повышение АД (250-300/130-170 мм рт.ст.). Нарастающая головная боль с

- 36. При позднем начале лечения исходом ОГЭ могут быть инфаркты мозга (по типу лакунарных) и кровоизлияния (оболочечные

- 37. Лечение гипертонического криза (неосложненного) Неосложненный ГК не требует госпитализации и управляемого снижения АД АД снижают постепенно:

- 38. ЛЕЧЕНИЕ ОГЭ экстренное снижение АД первоначальное снижение АД в течение от нескольких минут до 1 часа

- 39. борьба с отеком мозга (препарат выбора – салуретики – фуросемид 5-10 мг в/в или в/м) противосудорожная

- 40. Артериальная гипертония (АГ) – фактор риска развития цереброваскулярной патологии У больных АГ вероятность развития мозгового инсульта

- 41. Инсульт – это клинический синдром, представленный очаговыми неврологическими и/или общемозговыми нарушениями, развивающийся внезапно вследствие острого нарушения

- 42. Ишемический инсульт – патогенетические подтипы (классификация TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) Атеротромботический

- 43. Подтипы ишемического инсульта Атеротромботический Обусловлен отрывом тромба с поверхности изъязвленных, разрыхленных атеросклеротических бляшек, особенно в области

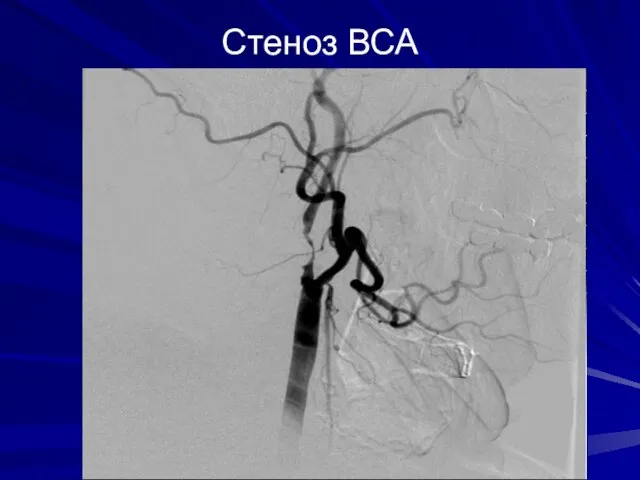

- 44. Стеноз ВСА

- 45. Кардиоэмболический инсульт Возникает вследствие переноса в артериальную систему мозга эмболов из полостей сердца у больных с

- 46. Ишемический инсульт

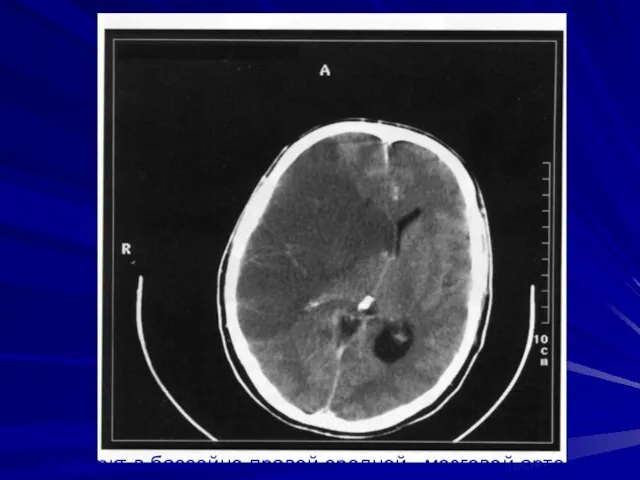

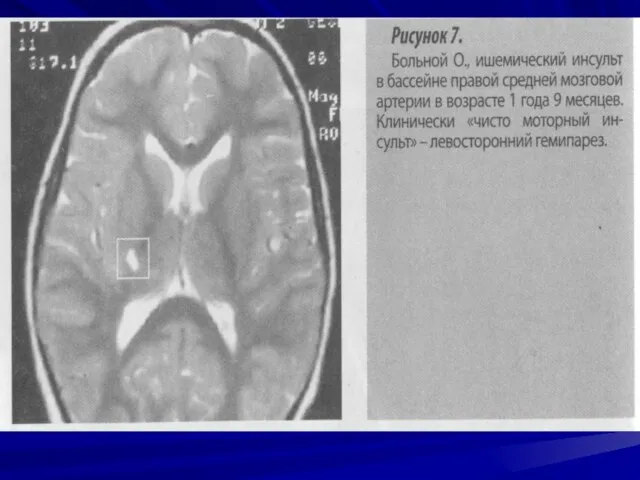

- 47. Инфаркт в бассейне правой средней мозговой артерии

- 48. Анамнестические указания и КТ-признаки множественного очагового поражения мозга (в том числе «немые» кортикальные инфаркты) в его

- 49. Лакунарный инсульт (вследствие окклюзии артерий малого калибра) Развивается при высоком АД В анамнезе АГ или сахарный

- 50. Локализация инфаркта – подкорковые ядра, прилежащее белое вещество, внутренняя капсула, основание моста мозга Размер очага –

- 52. ИИ, связанный с другими, более редкими причинами: неатеросклеротическими васкулопатиями, гиперкоагуляцией крови, гематологическими заболеваниями, гемодинамическими механизмами развития

- 53. Гемодинамический инсульт Обусловлен внезапным или быстрым снижением АД, уменьшением ударного объема сердца, возникновением аритмии при наличии

- 54. Гемодинамический фактор: снижение АД (физиологическое – во время сна, после приема пищи, горячей ванны и др.,

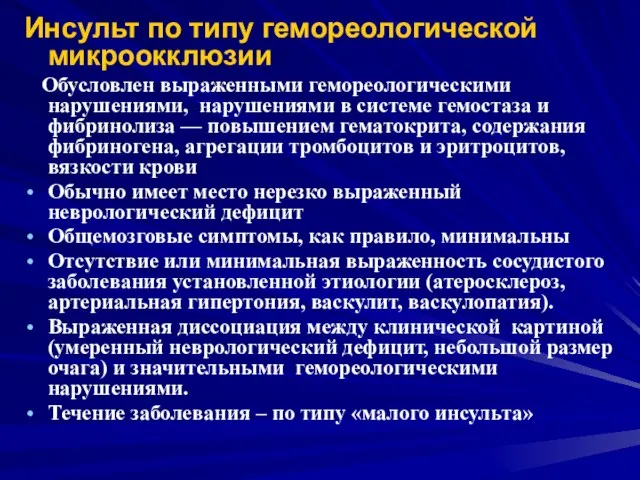

- 55. Инсульт по типу гемореологической микроокклюзии Обусловлен выраженными гемореологическими нарушениями, нарушениями в системе гемостаза и фибринолиза —

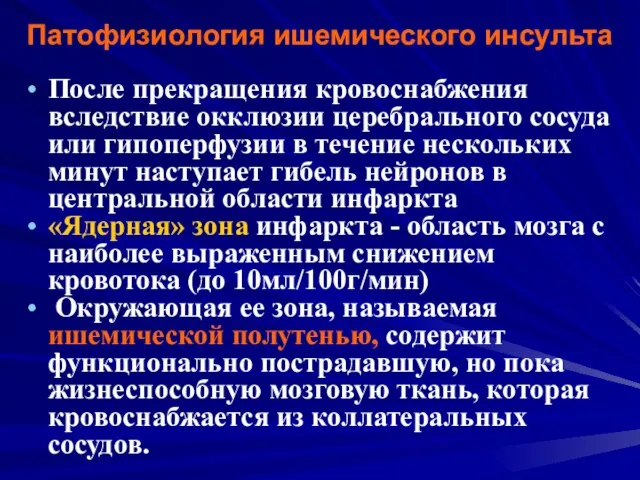

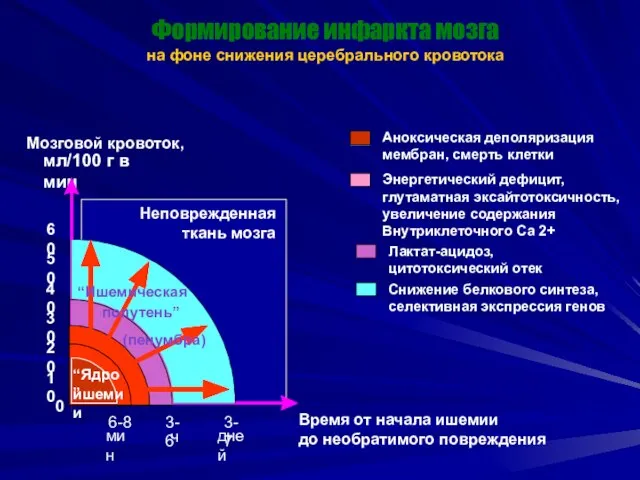

- 56. Патофизиология ишемического инсульта После прекращения кровоснабжения вследствие окклюзии церебрального сосуда или гипоперфузии в течение нескольких минут

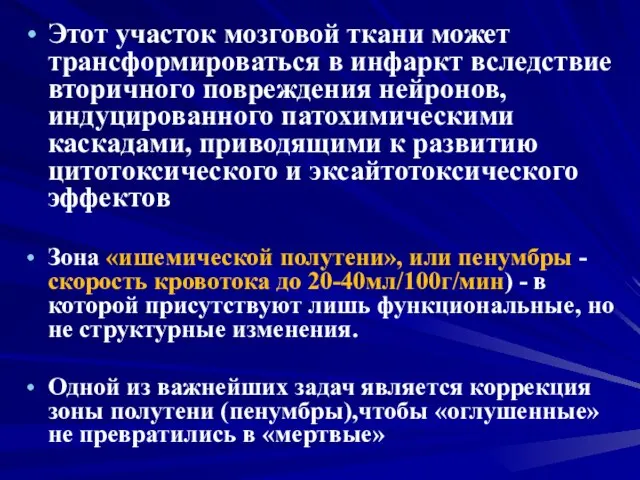

- 57. Этот участок мозговой ткани может трансформироваться в инфаркт вследствие вторичного повреждения нейронов, индуцированного патохимическими каскадами, приводящими

- 58. Формирование инфаркта мозга на фоне снижения церебрального кровотока

- 59. Клиническая симптоматика поражений артериальных бассейнов Внутренняя сонная артерия Тромбоз и эмболия вызывают поражение латеральной поверхности полушария

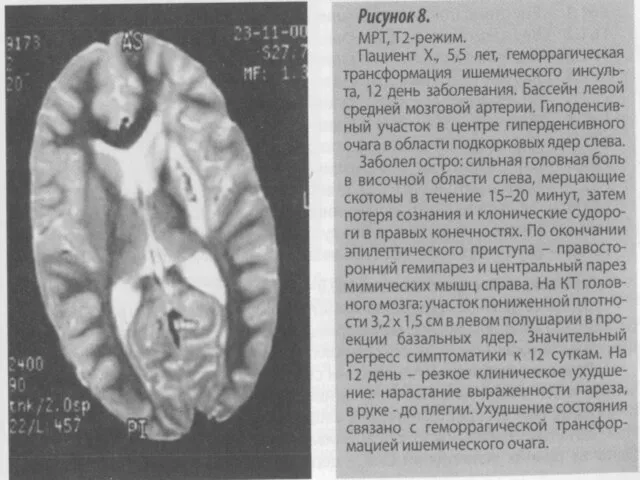

- 60. Средняя мозговая артерия вызывают поражение латеральной поверхности полушария ГМ При закупорке в месте отхождения нескольких перфоративной

- 61. гемипарез (контралатеральная теменная и лобная двигательные области коры) гемигипестезия (контралатеральная соматосенсорная область коры) моторная афазия (Брока)

- 63. Передняя мозговая артерия (медиальная поверхность полушарий ГМ) Поражения проявляются контралатеральным гемипарезом с преобладанием в проксимальном отделе

- 64. Иногда возникают афатические нарушения, обеднение спонтанной речи и психические нарушения — снижение мотивации или расторможенность и

- 65. Задняя мозговая артерия Инфаркты затылочной и медиобазальных отделов височной доли Тромбоз или эмболия вызывают контралатеральную гомонимную

- 66. При поражении вентро-латеральной области таламуса возникает синдром Дежерина-Русси — гемианестезия, атаксия, гемипарез, хореоатетоз, боли и парестезии

- 67. Позвоночная артерия Синдром Валенберга-Захарченко Поражение проявляется симптомами повреждения дорсолатерального отдела продолговатого мозга и нижней поверхности мозжечка

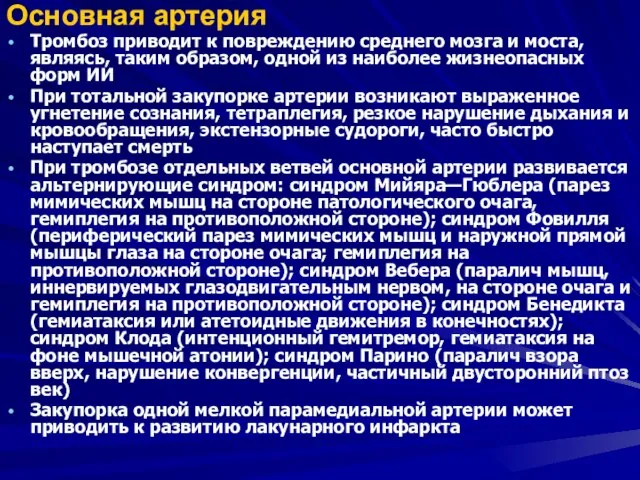

- 68. Основная артерия Тромбоз приводит к повреждению среднего мозга и моста, являясь, таким образом, одной из наиболее

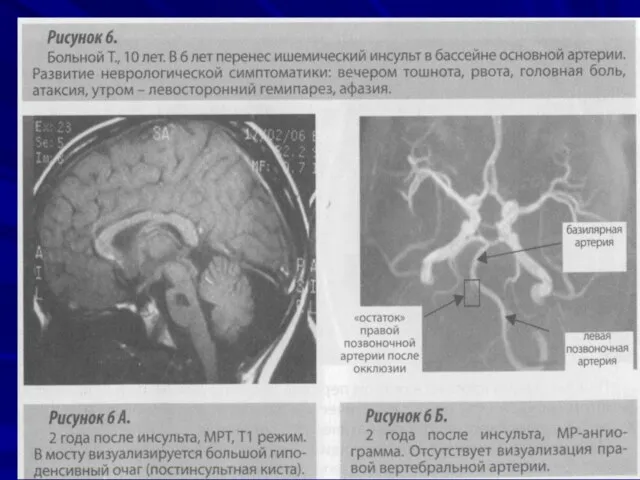

- 70. Кровоизлияние в головной мозг нетравматическое (спонтанное) это повреждение паренхимы головного мозга излившийся кровью вследствие разрыва внутримозговой

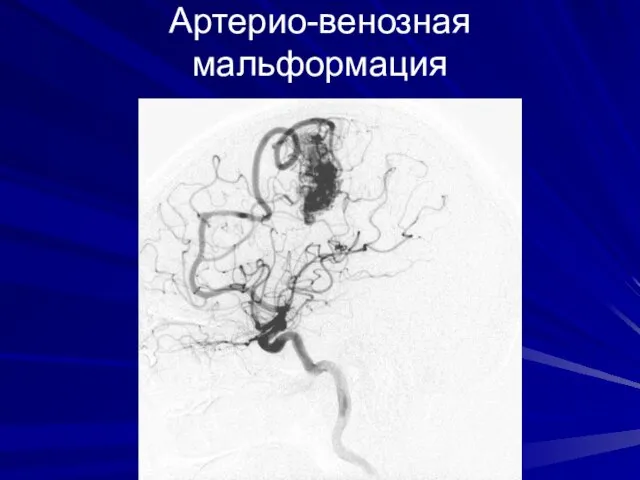

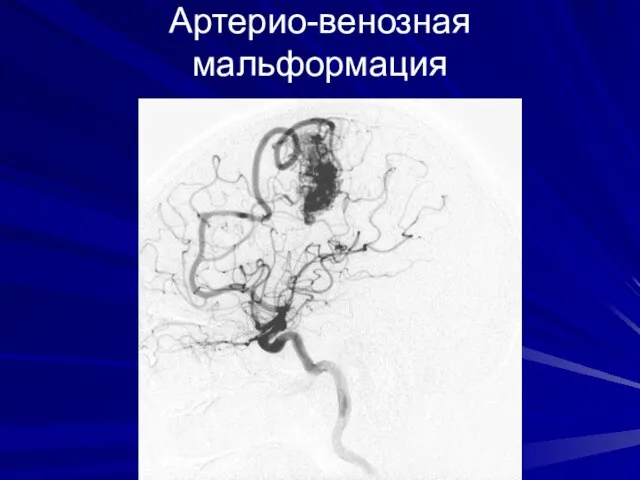

- 71. Артерио-венозная мальформация

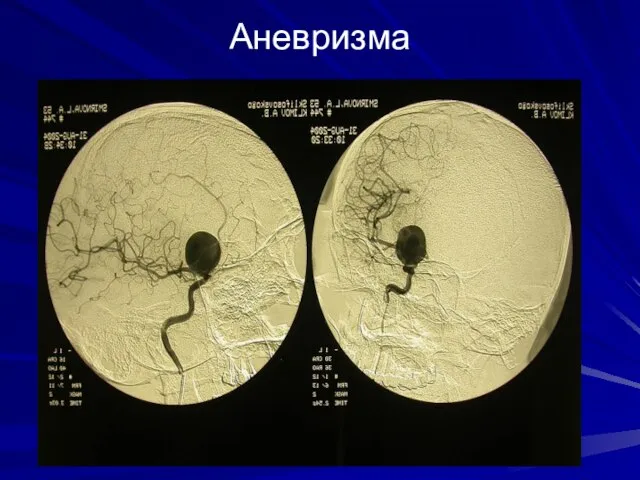

- 72. Аневризма

- 75. Распространенность 0,6 на 1000 жителей в год (Россия, 2000 г.) Клиническая картина Внезапная или быстрая утрата

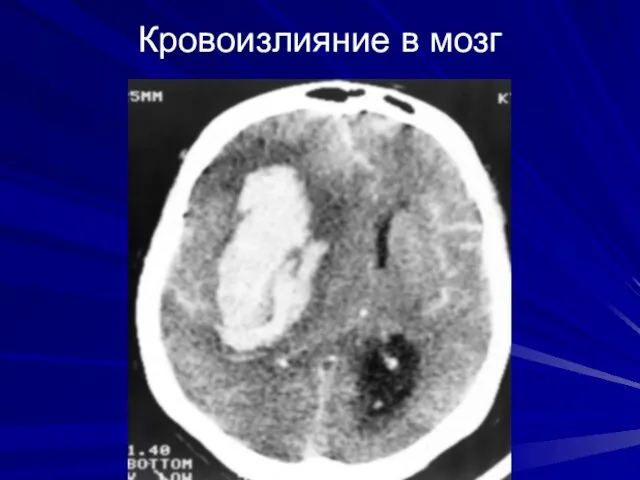

- 76. Достоверная диагностика на основании клинических признаков невозможна Дифференциация «ишемия — геморрагия» ошибочна в 18—20% случаев КТ

- 77. Кровоизлияние в мозг

- 78. Кровоизлияние в мозг (внутримозговая гематома)

- 79. МРТ в острой стадии КМ менее информативна, чем КТ. Очаги (зоны) пониженной плотности (гиподенсивности) как в

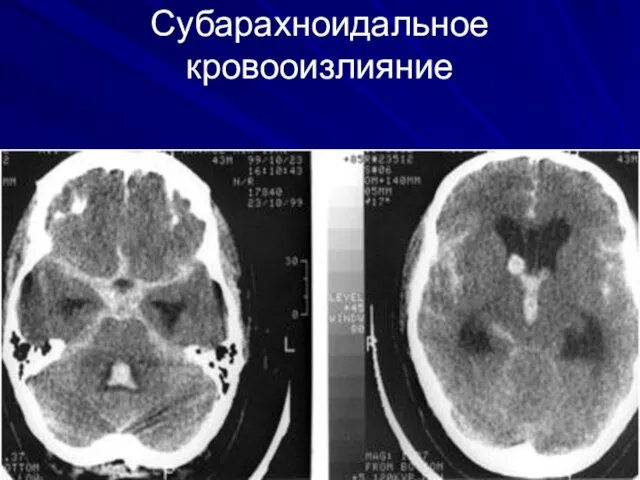

- 80. Субарахноидальное кровоизлияние — это синдром, обусловленный проникновением крови в субарахноидальное пространство и последующим развитием рефлекторного ангиоспазма,

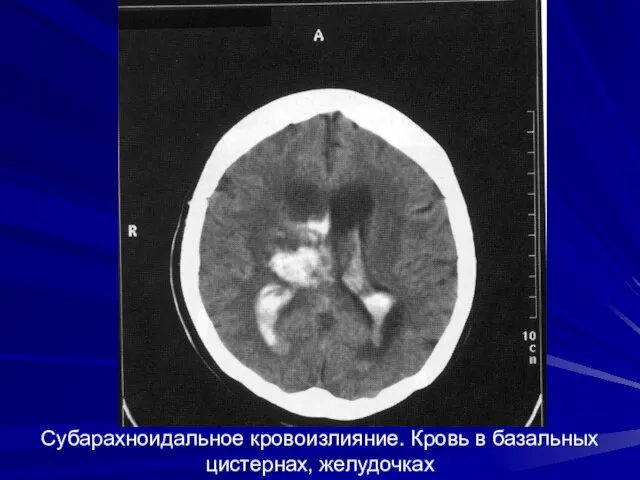

- 81. Субарахноидальное кровоизлияние. Кровь в базальных цистернах, желудочках

- 82. В 70—75% случаев — аневризматические СК — разрыв артериальных (артериовенозных) аневризм, В 15—20% случаев — нетравматические

- 83. Клиническая картина Внезапно возникающая резчайшая головная боль, иногда иррадиирующая в область позвоночника. Менингеальные симптомы выявляются спустя

- 84. Субарахноидальное кровооизлияние

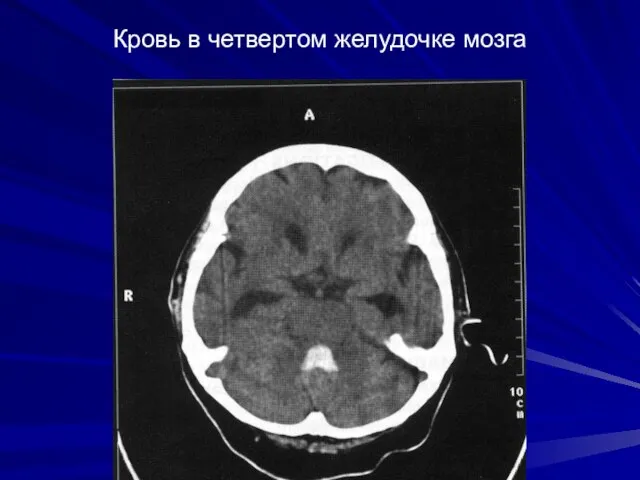

- 85. Кровь в четвертом желудочке мозга

- 86. Артерио-венозная мальформация

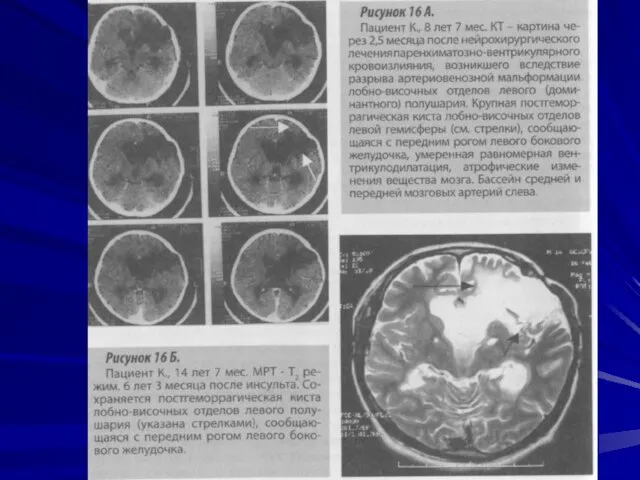

- 88. Осложнения САК Повторное кровотечение у 15—20% неоперированных больных возникает в первые З сут, а в течение

- 89. Ангиоспазм, приводящий к отсроченной ишемии в дистальном сегменте бассейна поврежденной артерии, обусловлен сокращением гладкомышечных клеток артерий

- 90. Острая обструктивная гидроцефалия у неоперироаанньих больных развивается вследствие проникновения сгустков крови в желудочковую систему и тампонады

- 91. Диагностика САК КТ : обнаружение излившейся крови в 1-е сутки в 90—95% случаев, а в более

- 92. Транскраниальная ультразвуковая допплерография начиная со 2-З-х суток выявляет ангиоспазм в бассейне поврежденной артерии. Селективная интраартериальная ангиография

- 93. Хроническая субдуральная гематома слева

- 94. Клиническая дифференциальная диагностика ОНМК Для ишемического инсульта характерны: Предшествующие ТИА или транзиторная монокулярная слепота; Выявленный раннее

- 95. Для кровоизлияния в мозг характерны: Длительно существующая артериальная гипертония, нередко с кризовым течением; Развитие инсульта во

- 96. Для субарахноидального кровоизлияния характерны: Относительно молодой возраст больных (чаще до 50 лет); Начало заболевания внезапное, среди

- 97. Фильм инсульт

- 99. Недифференцированная базисная терапия ОНМК Поддержания оптимального уровня оксигенации, АД Мониторинг и коррекция сердечной деятельности Постоянный контроль

- 100. Отек мозга Возвышенное положение головы – 300 Гипервентиляция (снижение РаСО2 до уровня 26-27 мм рт. ст)

- 101. Исключение эпиприступов, кашля, двигательного возбуждения, боли Медикаментозная терапия не должна быть профилактической или плановой! Гиперосмоляльные средства

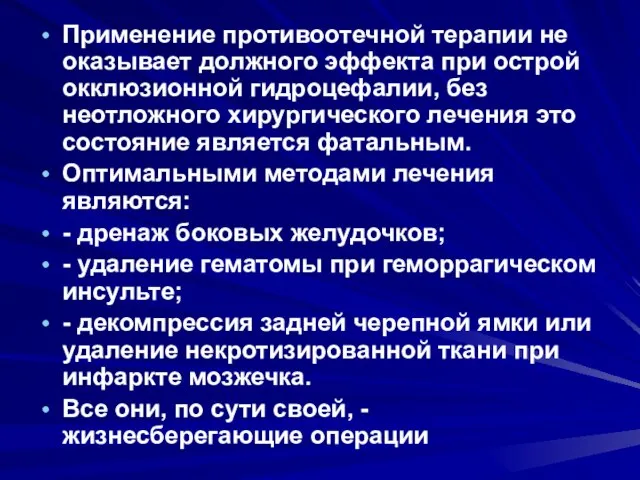

- 102. Применение противоотечной терапии не оказывает должного эффекта при острой окклюзионной гидроцефалии, без неотложного хирургического лечения это

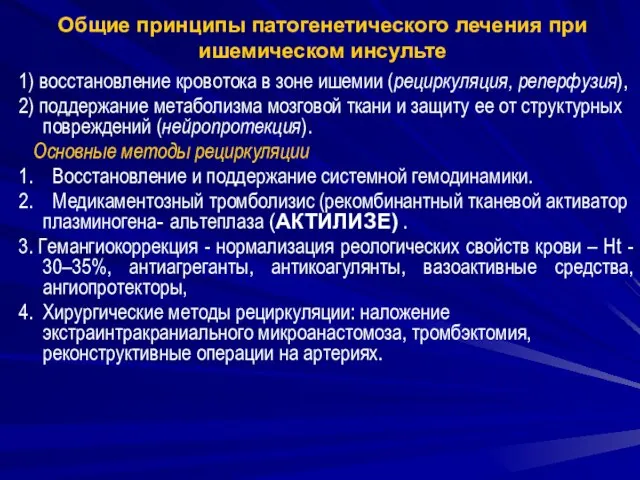

- 103. Общие принципы патогенетического лечения при ишемическом инсульте 1) восстановление кровотока в зоне ишемии (рециркуляция, реперфузия), 2)

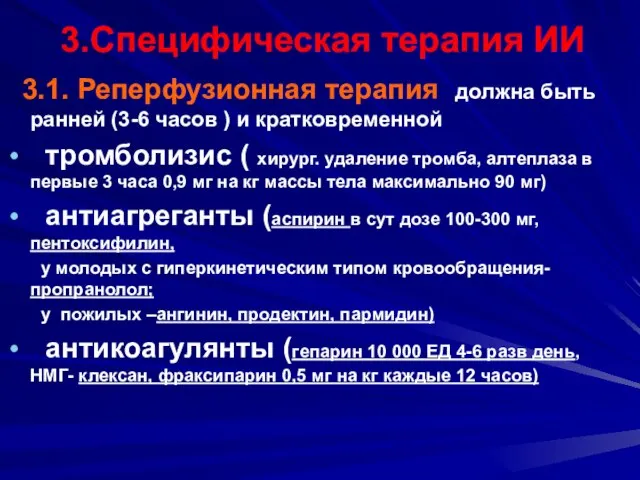

- 104. 3.Специфическая терапия ИИ 3.1. Реперфузионная терапия должна быть ранней (3-6 часов ) и кратковременной тромболизис (

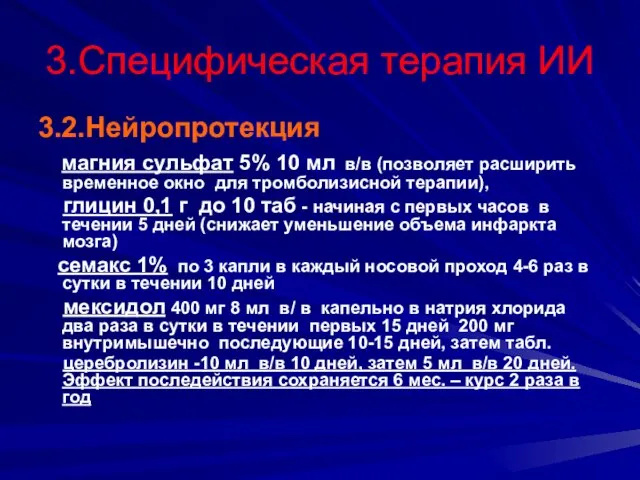

- 105. 3.Специфическая терапия ИИ 3.2.Нейропротекция магния сульфат 5% 10 мл в/в (позволяет расширить временное окно для тромболизисной

- 106. При тяжелом инсульте с выраженной гиперреактивностью в первые трое суток не использовать препараты истощающего метаболического действия:

- 107. Вторичная нейропротекция направлена на уменьшение выраженности отдаленных последствий ишемии, может быть начата спустя 3-6 часов, но

- 109. Скачать презентацию

Операция Насса

Операция Насса Вирусы – возбудители гриппа, парагриппа, ОРВИ, паротита и кори

Вирусы – возбудители гриппа, парагриппа, ОРВИ, паротита и кори Роль медицинской сестры по уходу за пациентами в послеоперационном периоде в хирургическом отделении больницы

Роль медицинской сестры по уходу за пациентами в послеоперационном периоде в хирургическом отделении больницы Естественная резистентность

Естественная резистентность Сестринская помощь пациентам с травмами головного мозга

Сестринская помощь пациентам с травмами головного мозга Болезнь Шегрена

Болезнь Шегрена Современный взгляд на лимфопролиферативные заболевания

Современный взгляд на лимфопролиферативные заболевания Клинические протоколы лечения полного отсутствия зубов с применением имплантатов. Элементы фиксации протезов на имплантатах

Клинические протоколы лечения полного отсутствия зубов с применением имплантатов. Элементы фиксации протезов на имплантатах Внутренние повреждения и заболевания коленного сустава

Внутренние повреждения и заболевания коленного сустава Коклюш

Коклюш Когда и чем нанолекарства лучше традиционных

Когда и чем нанолекарства лучше традиционных Комплекс упражнений для развития силы мышц спины

Комплекс упражнений для развития силы мышц спины Социальная психология

Социальная психология Пневмонія у дітей

Пневмонія у дітей Инфекционно-воспалительная заболеваемость в акушерстве

Инфекционно-воспалительная заболеваемость в акушерстве Транспортировка больных и пострадавших в машине скорой помощи

Транспортировка больных и пострадавших в машине скорой помощи Лечебный наркоз в терапевтической практике

Лечебный наркоз в терапевтической практике Профилактика ревматоидного артрита. Восстановительный период после ревматоидного артрита

Профилактика ревматоидного артрита. Восстановительный период после ревматоидного артрита Сибирская язва. Сибиреязвенные бациллы (род Bacillus)

Сибирская язва. Сибиреязвенные бациллы (род Bacillus) Шигельоз. Амебіаз

Шигельоз. Амебіаз Шовный материал в хирургии

Шовный материал в хирургии Стерильные лекарственные формы, изготавливаемые в условиях аптеки и промышленного производства

Стерильные лекарственные формы, изготавливаемые в условиях аптеки и промышленного производства Виды и принципы организации ЛПУ. Организация работы лечебных учреждений. Тема 1

Виды и принципы организации ЛПУ. Организация работы лечебных учреждений. Тема 1 Лекарственные растения содержащие лигнаны и ксантоны

Лекарственные растения содержащие лигнаны и ксантоны Особенности общения родителей и детей в эпоху Интернета

Особенности общения родителей и детей в эпоху Интернета Злоякісні лімфоми

Злоякісні лімфоми Плавание и его воздействие на развитие системы опорно - двигательного аппарата

Плавание и его воздействие на развитие системы опорно - двигательного аппарата Иммунная система и заболевания, связанные с ее дисфункцией (Лекция 9)

Иммунная система и заболевания, связанные с ее дисфункцией (Лекция 9)