Е-РОК - Тест розеткообразования — классический метод определения количества Тлимфоцитов в периферической крови

Содержание

- 2. Е-РОК Тест розеткообразования — классический метод определения количества Т-лимфоцитов в периферической крови — основан на наличии

- 3. Е-РОК: Материалы Материалы и оборудование. Для работы необходимы: 0,15 М NaCl, среда Игла-MEM с рН 7,4,

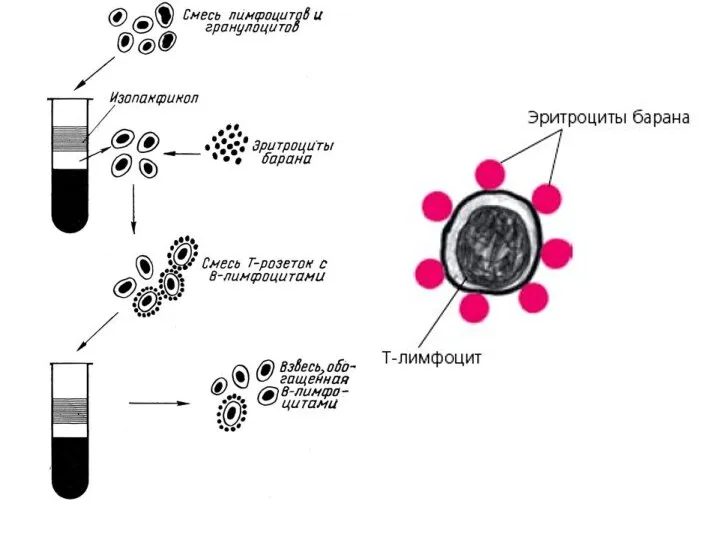

- 4. Получение лимфоцитов Для определения РОК необходимы лимфоциты, по возможности минимально загрязненные аутологическими эритроцитами. Для получения лимфоцитов

- 5. Инкубация Из трижды отмытых в 0,15 М NaCl ЭБ делают 0,5% суспензию в среде Игла-MEM. Равные

- 6. Оценка результатов Важным этапом является ресуспендирование осадка. Требуется определенный опыт, чтобы при покачивании и вращении центрифужных

- 7. Модификации Сокращение используемых объемов крови достигается следующей модификацией: в пробирку вносят 200 мкл среды Игла-МЕМ, 100

- 8. Максимально АЭТ — ЭБ могут храниться в течение недели - при 4°С. Для получения розеток смешивают

- 9. Для реакции торможения розеткообразования используют суспензию лимфоцитов (4х106/мл) в среде Игла-MEM. В пробирку вносят 100 мкл

- 10. Известен микрометод определения РОК в планшетах Терасаки. Под слоем вазелинового масла смешивают 2 мкл суспензии лимфоцитов

- 12. Е-Рок(проще) Кровь обследуемого пациента в количестве 10 мл вносят в пробирку с раствором гепарина и осторожно

- 13. Полученную смесь инкубируют при 37°С в течении 10 минут и снова центрифугируют, после чего выдерживают в

- 14. Определение активных Т-лимфоцитов Активные Т-лимфоциты — это клетки, способные к спонтанному розеткообразованию без предварительной инкубации. Ход

- 15. Определение субпопуляций Т-лимфоцитов Определение субпопуляций Т-лимфоцитов основано на выявлении так называемых теофиллинчувствительных и теофиллинрезистентных лимфоцитов. Клеточные

- 16. Методика количественного определения Т-супрессоров и Т-хелперов мало отличается от описанного выше теста розеткообразования, за исключением добавления

- 18. Среда MEM (Minimum Essential Medium), или среда Игла была разработана Гари Иглом и является наиболее распространенной

- 19. Метод оценки В-лимфоцитов Метод ЕАС-розеток предназначен для выявления рецепторов к комплементу на поверхности мононуклеаров (лимфоциты, моноциты).

- 20. Материалы и оборудование Силиконизированные и центрифужные пробирки (25 и 10 мл), пастеровские пипетки, гематокрит-ная центрифуга, центрифуга

- 21. Цельную кровь барана, разведенную раствором Олсвера О + О. сохраняют до 8 дней в холодильном шкафу

- 22. Выделение лимфоцитов Гепаринизированную кровь в количестве 2—4 мл (100 ЕД гепарина на 1 мл) разводят средой

- 23. Сенсибилизация эритроцитов барана ЭБ, смешанные с раствором Олсвера, осаждают центрифугированием и дважды отмывают ФСБ или 0,15

- 24. Наилучшие результаты получаются при разведении 1 : 500. При использовании инактивированных кроличьих антисывороток к антигену Форссмана

- 26. Среда Олсвера р-р, предназначенный для сохранения эритроцитов. Состав: 24,6 г глюкозы, 9,6 г натрия цитрата, 5,04

- 27. Инкубация Суспензию эритроциты — антитела — комплемент (ЕАС) с гематокритом 0,005 (0,5 мл) в центрифужных пробирках

- 28. Оценка результатов Клеточную суспензию (1—2 капли) наносят на сетку счетной камеры, используя для этого пипетку с

- 30. АНТИГЕНПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ КЛЕТКИ Молекулы MHC контролируют иммунный ответ. Так, MHC-II участвуют в презентации антигенов T-клеткам (рис. 7-3,

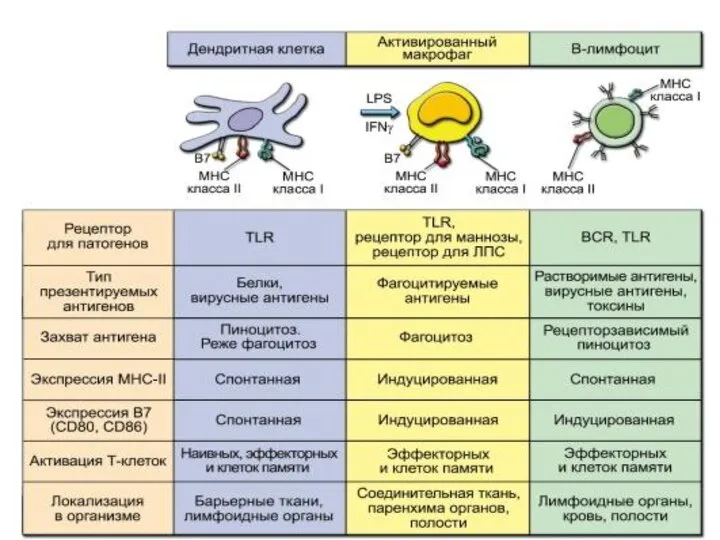

- 31. Профессиональные АПК. Молекулы MHC-II экспрессированы только на определённых клетках, которые называют профессиональными АПК. Таких клеток у

- 32. Эндотелий тоже может выполнять функции АПК. Вероятно, экспрессия комплексов пептид-MHC на клетках эндотелия служит специфическим сигналом,

- 34. Разновидности ДК: Миелоидные Происходят из моноцитов и экпрессируют маркёр CD11c Их, вероятно, можно рассматривать как разновидность

- 36. Распознавание антигена рецептором T-лимфоцита. Каждая молекула MHC-II состоит двух цепей - α и β. При помощи

- 37. Разновидности ДК: Плазмоцитоидные ДК происходят от общей лимфоидной клетки-предшественника, из которой развиваются также T- и B-лимфоциты,

- 38. Эндоцитоз. ДК активно и непрерывно поглощают вещества из окружающей среды. При отсутствии патогена ДК поглощают вещества

- 39. Активация. ДК активируются (созревают) при проникновении патогена в организм и превращаются в зрелые ДК. В распознавании

- 40. Макрофаг-моноцит: Функция фагоцитарная защита организма против микробной инфекции; токсический эффект метаболитов макрофагов на паразитов в организме

- 41. В тканях моноциты дифференцируются в тканевые макрофаги. Моноциты - макрофаги имеют аэробный гликолиз, обеспечивающий энергией их

- 42. Цитотоксическое действие на опухолевые клетки, токсоплазмы (кокцидии, паразитические простейшие), лейшмании и возбудителей малярии макрофаги оказывают супероксидом,

- 43. Макрофаги человека секретируют в кровь и тканевую жидкость более 100 биологически активных веществ с молекулярной массой

- 44. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ

- 45. ОБОСНОВАНИЕ Подразделение лимфоцитов человека на Т-лимфоциты, В-лимфоциты и естественные киллеры основано на их биологических функциях и

- 46. ЦЕЛЬ Подсчёт клеток определённой популяции, или спектра Аг, экспрессированных на данных клетках.

- 47. ПОКАЗАНИЯ Метод используют для количественной и качественной характеристики субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови при наличии или

- 48. ПОДГОТОВКА Из вены пациента берут кровь в пробирку с гепарином (20 Ед/мл).

- 49. МЕТОДИКА Кровь обрабатывают лизирующим раствором для разрушения эритроцитов или с помощью градиентного центрифугирования выделяют фракцию мононуклеарных

- 50. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Анализ позволяет оценить количество лимфоцитов в субпопуляции, результаты сопоставляют с нормативными показателями, рассчитывают соотношение Т-хелперов

- 52. Скачать презентацию

Текущий статус реализации программы ведения пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями

Текущий статус реализации программы ведения пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями Рахит у детей

Рахит у детей Особенности ведения больных с артериальной гипертензией в поликлинических условиях

Особенности ведения больных с артериальной гипертензией в поликлинических условиях Постоянное пломбирование корневых каналов

Постоянное пломбирование корневых каналов Особенности хирургии

Особенности хирургии Созылмалы лимфалейкоз

Созылмалы лимфалейкоз Энцефалиты. Этиология, патогенез, классификация и клиника

Энцефалиты. Этиология, патогенез, классификация и клиника Артерия қан тамырларының тромбозы. Эмболия

Артерия қан тамырларының тромбозы. Эмболия Гемофилия

Гемофилия Внутрикостное введение препаратов (инфузии)

Внутрикостное введение препаратов (инфузии) Дифференциальная диагностика олигофрении и деменции, шизофрении с эпилепсией

Дифференциальная диагностика олигофрении и деменции, шизофрении с эпилепсией Investigation of the gastrointestinal tract (GIT)

Investigation of the gastrointestinal tract (GIT) Сон и сновидения

Сон и сновидения Нарушения обмена липидов

Нарушения обмена липидов Коронароангиография: анатомия, проекции

Коронароангиография: анатомия, проекции Наследственный фактор в патологии устной речи

Наследственный фактор в патологии устной речи Болевой синдром при нейроборрелиозе

Болевой синдром при нейроборрелиозе Хронический лейкоз

Хронический лейкоз Лечение диареи у детей

Лечение диареи у детей Общая патофизиология. Методы патофизиологии

Общая патофизиология. Методы патофизиологии Ісіктік процесстің зертханалық диагностикасы

Ісіктік процесстің зертханалық диагностикасы Профилактика послеродовых кровотечений. Активное ведение третьего периода родов

Профилактика послеродовых кровотечений. Активное ведение третьего периода родов Пренатальная психология

Пренатальная психология Бұзаулардың колибактериозын алдын алуы

Бұзаулардың колибактериозын алдын алуы Транквилизаторы. Психостимуляторы

Транквилизаторы. Психостимуляторы Геморрагические диатезы

Геморрагические диатезы Диета при заболевании сахарным диабетом

Диета при заболевании сахарным диабетом Влияние вредных факторов на плод во время беременности

Влияние вредных факторов на плод во время беременности