Содержание

- 2. Теоретические основы Теоретические основы компрессионно-дистракционного остеосинтеза были заложены биологом Л.В.Полежаевым в 1939 г. в опытах на

- 3. Теоретические основы Пусковым механизмом репаративного остеогенеза является механическая травма кости (перелом, остеотомия). При этом выделяются неколлагеновые

- 4. Показания к компрессионно-дистракционному остеосинтезу • свежие переломы нижней челюсти; • замедленная консолидация отломков (вследствие плохой иммобилизации

- 5. Известны компрессионно-дистракционные аппараты ЕК-1Д [Ермолаев И.И., Кулагов СИ., 1981] ЕКО-1 [Ермолаев И.И., Каганович СИ., Осипян Э.М.,

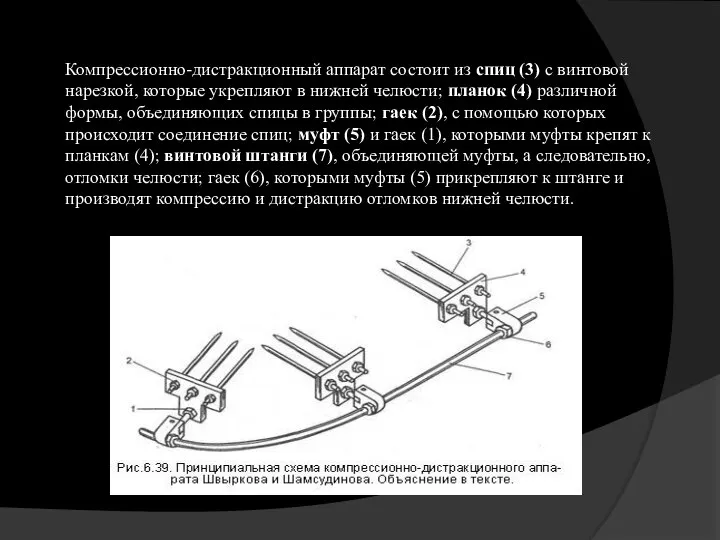

- 6. Компрессионно-дистракционный аппарат состоит из спиц (3) с винтовой нарезкой, которые укрепляют в нижней челюсти; планок (4)

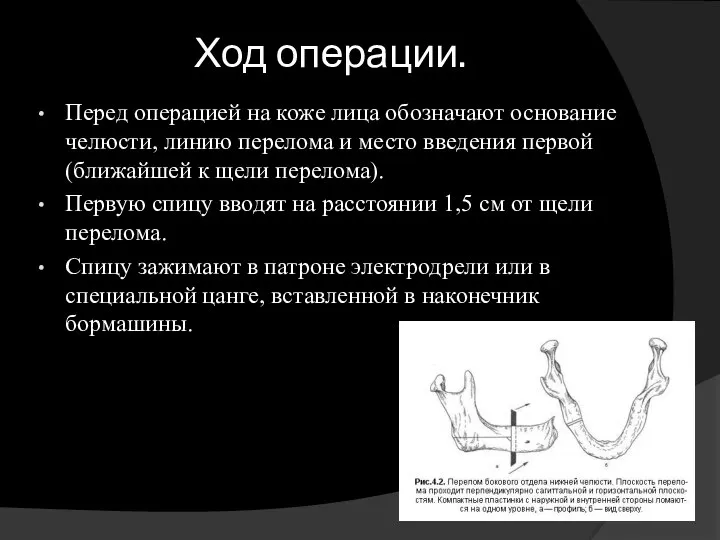

- 7. Ход операции. Перед операцией на коже лица обозначают основание челюсти, линию перелома и место введения первой

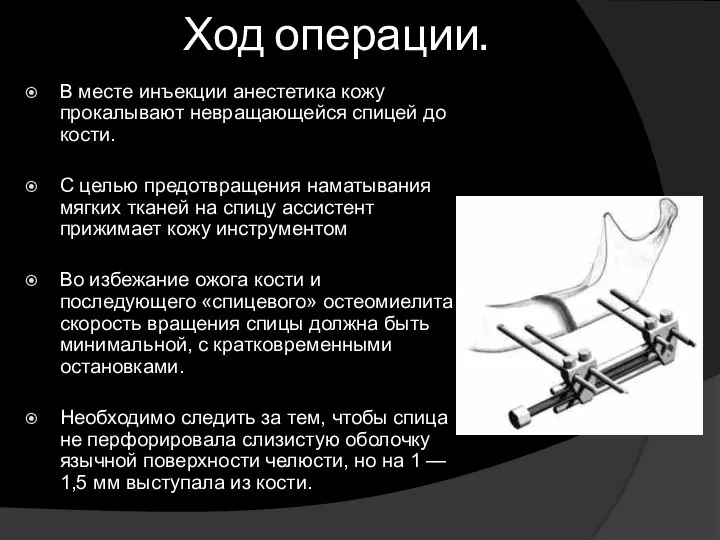

- 8. Ход операции. В месте инъекции анестетика кожу прокалывают невращающейся спицей до кости. С целью предотвращения наматывания

- 9. Ход операции. После введения первой спицы на нее надевают предварительно выбранную планку В мягкие ткани вводят

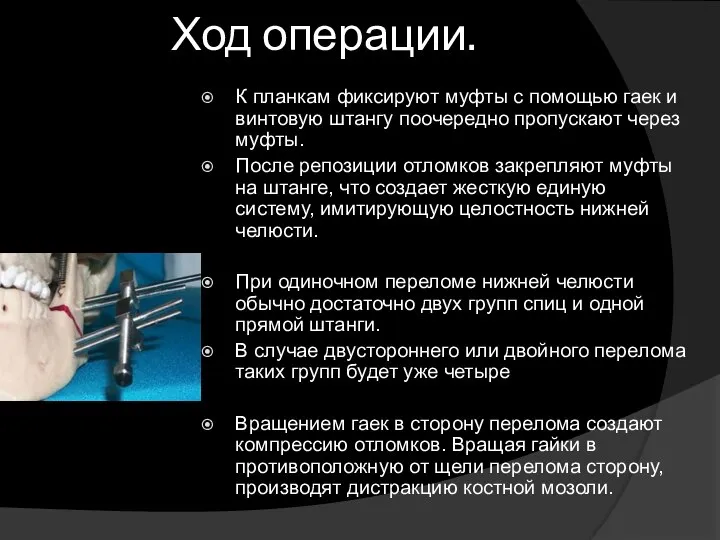

- 10. Ход операции. К планкам фиксируют муфты с помощью гаек и винтовую штангу поочередно пропускают через муфты.

- 11. Ход операции. После репозиции таких отломков производят сильную компрессию в течение 10 дней с целью вызвать

- 12. Преимущества. Точное сопоставление отломков с возможностью первичного заживления и укорочение сроков лечения. Данные литературы указывают на

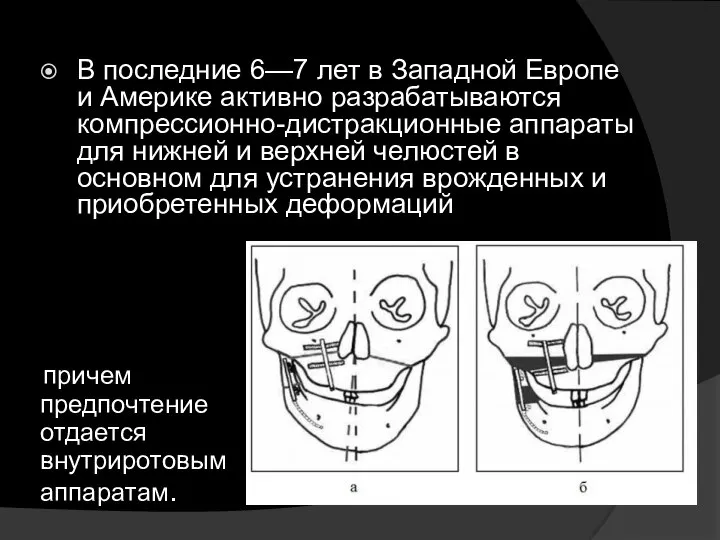

- 13. В последние 6—7 лет в Западной Европе и Америке активно разрабатываются компрессионно-дистракционные аппараты для нижней и

- 15. Скачать презентацию

![Известны компрессионно-дистракционные аппараты ЕК-1Д [Ермолаев И.И., Кулагов СИ., 1981] ЕКО-1 [Ермолаев](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/770226/slide-4.jpg)

Безопасность при гемотрансфузии

Безопасность при гемотрансфузии Синдром карпального канала

Синдром карпального канала Клинический разбор больного

Клинический разбор больного Перегрузка сердца

Перегрузка сердца Гормональная контрацепция. Медикаментозные аборты

Гормональная контрацепция. Медикаментозные аборты Аменорея у девушек

Аменорея у девушек Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит Психолого-педагогічна характеристика і освіта дітей з інтелектуальною недостатністю та дітей із затримкою психічного розвитку

Психолого-педагогічна характеристика і освіта дітей з інтелектуальною недостатністю та дітей із затримкою психічного розвитку Интернет

Интернет Структура и свойства антигена

Структура и свойства антигена Генетические заболевания лошадей

Генетические заболевания лошадей Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Вирусные диареи

Вирусные диареи Функциональная асимметрия головного мозга

Функциональная асимметрия головного мозга Стороны общения. Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения

Стороны общения. Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения Сосудистые заболевания головного мозга у детей

Сосудистые заболевания головного мозга у детей Профилактика стоматологических заболеваний

Профилактика стоматологических заболеваний Предмет психологии. Лекция № 1

Предмет психологии. Лекция № 1 Анализ ассортимента МИ: лечебная косметика. Консультирование при отпуске

Анализ ассортимента МИ: лечебная косметика. Консультирование при отпуске Неотложные состояния в педиатрии

Неотложные состояния в педиатрии Ишемия. Коронарная недостаточность. Сердечная недостаточность

Ишемия. Коронарная недостаточность. Сердечная недостаточность Иммуномодуляторы при беременности

Иммуномодуляторы при беременности История развития эпидемиологической службы в Рязанской области

История развития эпидемиологической службы в Рязанской области Глаза - зеркало души

Глаза - зеркало души Паразитарные хирургические заболевания

Паразитарные хирургические заболевания Основные методы исследований функций ведущих систем организма

Основные методы исследований функций ведущих систем организма Роди. Термін вагітності

Роди. Термін вагітності Тістем түрлері

Тістем түрлері