Содержание

- 2. Заболевания плевры часто встречаются в общей практике и могут отражать широкий диапазон лежащих в их основе

- 3. Анатомия плевры Плевра подразделяется на париетальную и висцеральную. Париетальная плевра выстилает изнутри грудную полость, ограничивая средостение

- 4. Видимые элементы нормальной плевры Тонкие листки нормальной плевры при перпендикулярном и косом направлении излучения к ним

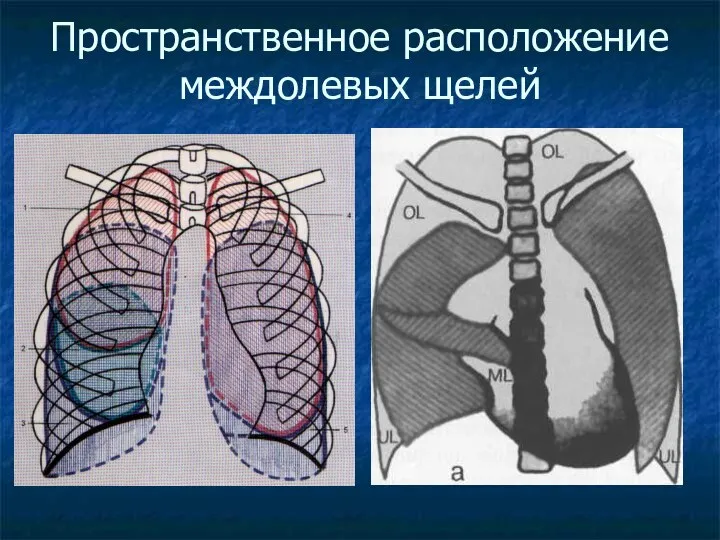

- 5. Пространственное расположение междолевых щелей

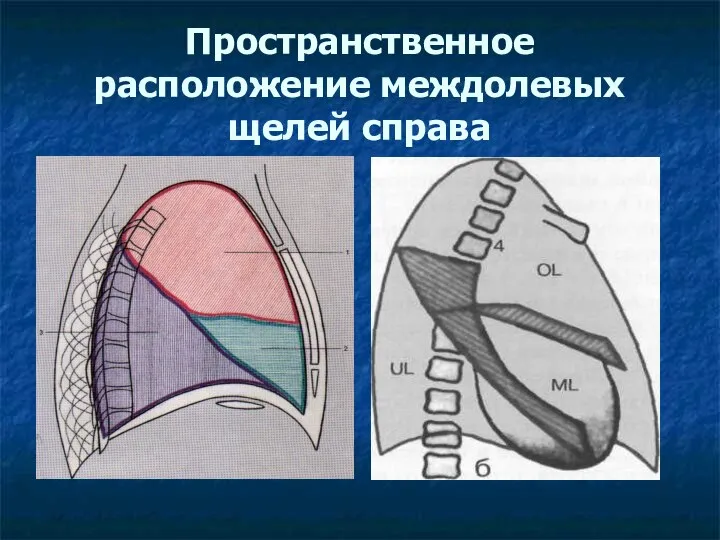

- 6. Пространственное расположение междолевых щелей справа

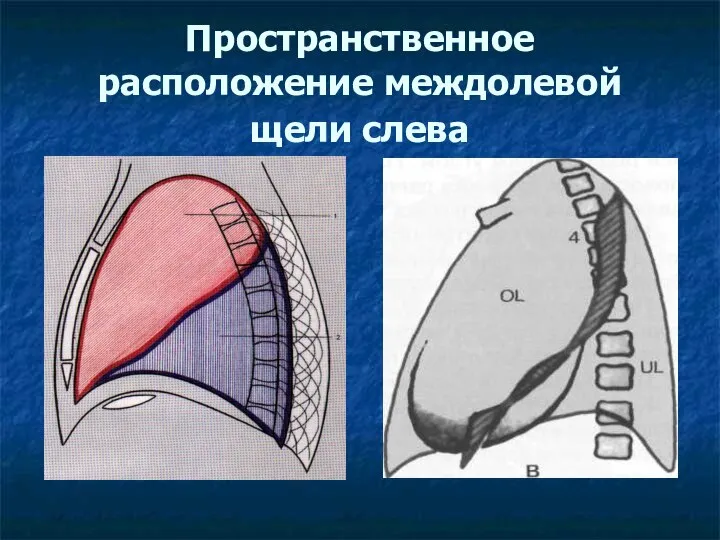

- 7. Пространственное расположение междолевой щели слева

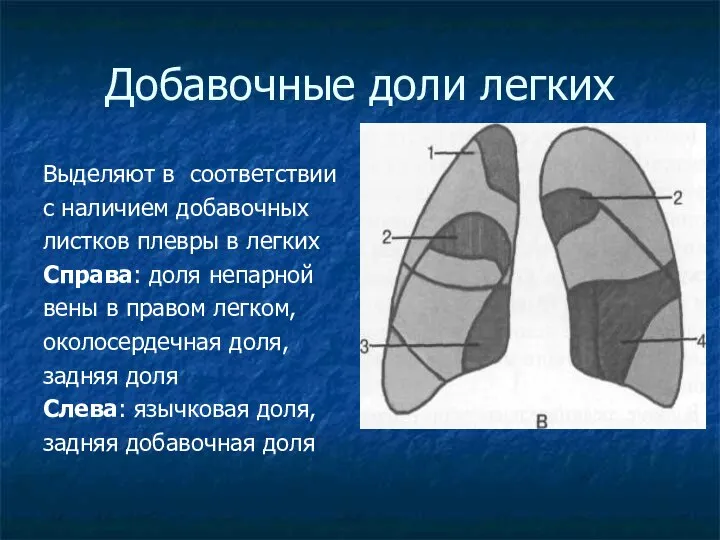

- 8. Добавочные доли легких Выделяют в соответствии с наличием добавочных листков плевры в легких Справа: доля непарной

- 11. Плевральные синусы На рентгенограммах в передней и боковой проекциях между диафрагмой и грудной стенкой определяются синусы,

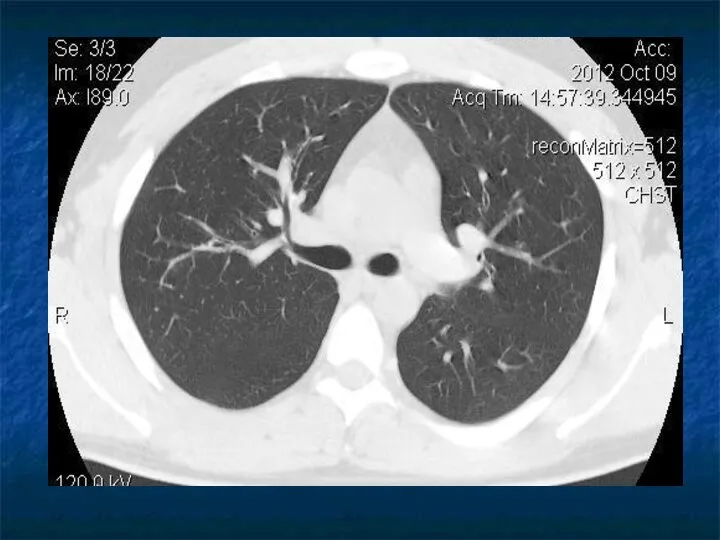

- 12. Изображение междолевой плевры при КТ С помощью КТ можно визуализировать доли легких в каждом легком. Тем

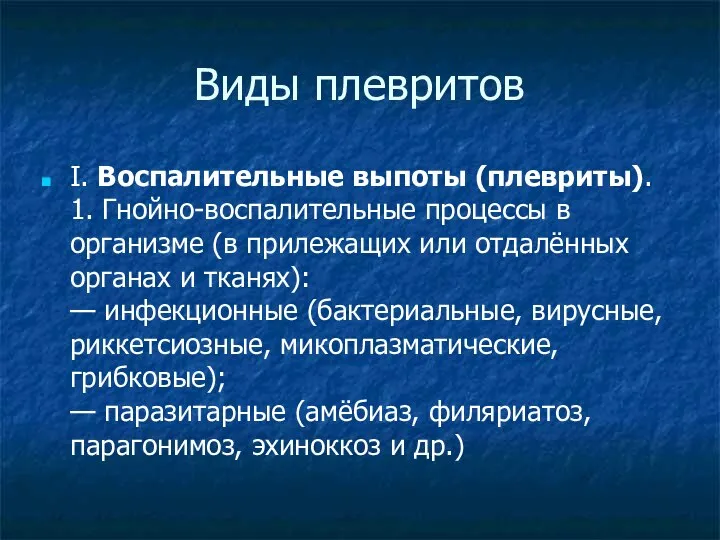

- 14. Виды плевритов I. Воспалительные выпоты (плевриты). 1. Гнойно-воспалительные процессы в организме (в прилежащих или отдалённых органах

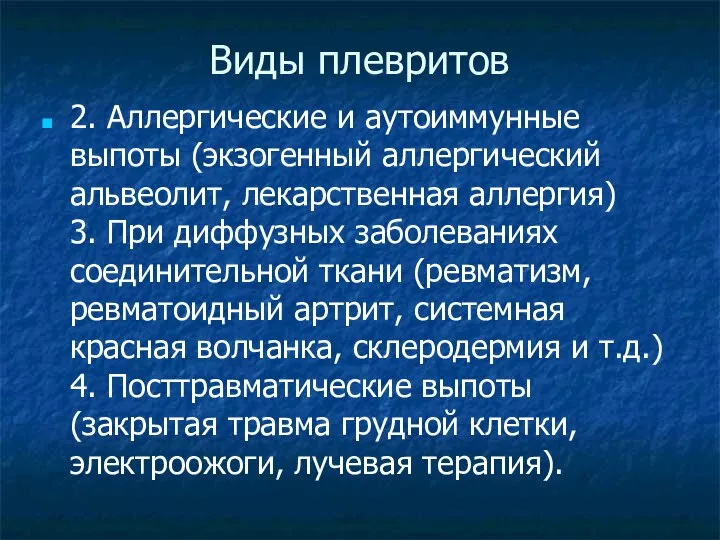

- 15. Виды плевритов 2. Аллергические и аутоиммунные выпоты (экзогенный аллергический альвеолит, лекарственная аллергия) 3. При диффузных заболеваниях

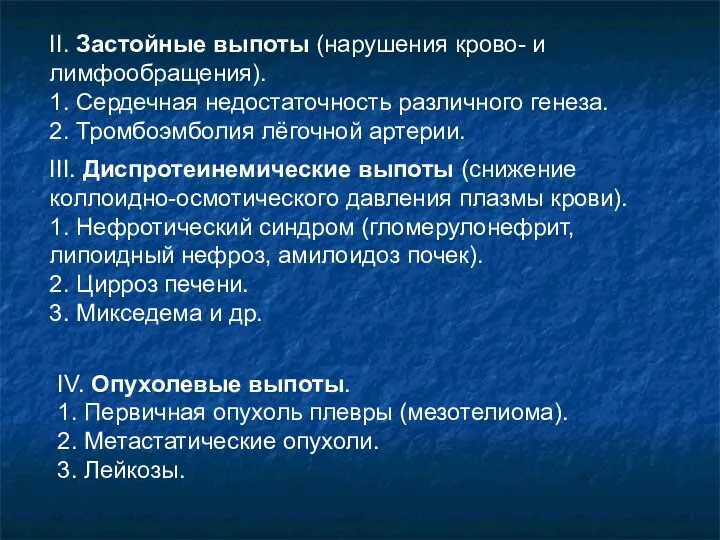

- 16. II. Застойные выпоты (нарушения крово- и лимфообращения). 1. Сердечная недостаточность различного генеза. 2. Тромбоэмболия лёгочной артерии.

- 17. V. Выпоты при прочих заболеваниях (асбестоз, уремия и т.д.) VI. Выпоты при нарушении целостности плевральных листков.

- 18. Классификация плевритов По форме (сухой или экссудативный); По характеру воспалительной реакции плевры (вид экссудата); По локализации

- 19. Рентгенодиагностика сухого плеврита К рентгенологическим признакам сухого плеврита относятся высокое стояние купола диафрагмы, отставание его при

- 20. Ранние признаки экссудативного плеврита При увеличении жидкости до уровня более 250 мл справа появляется тень над

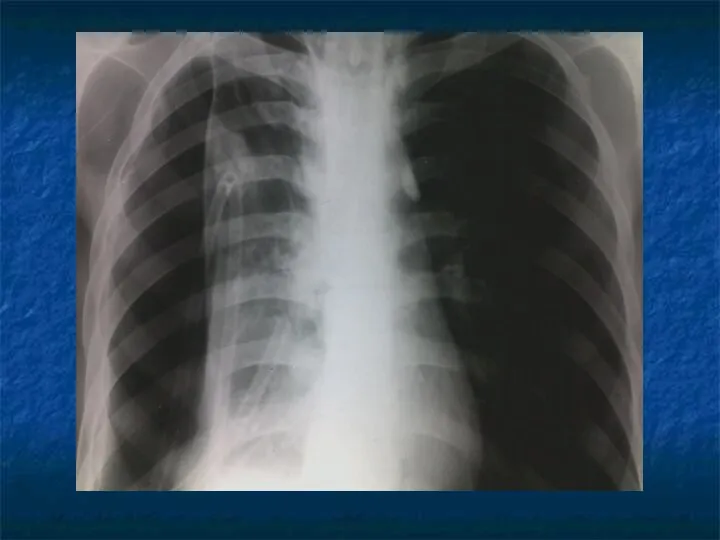

- 21. Экссудативный плеврит При накоплении большого количества свободной жидкости купол диафрагмы опускается, снижается прозрачность нижне-бокового отдела лёгочного

- 22. Субтотальный плеврит

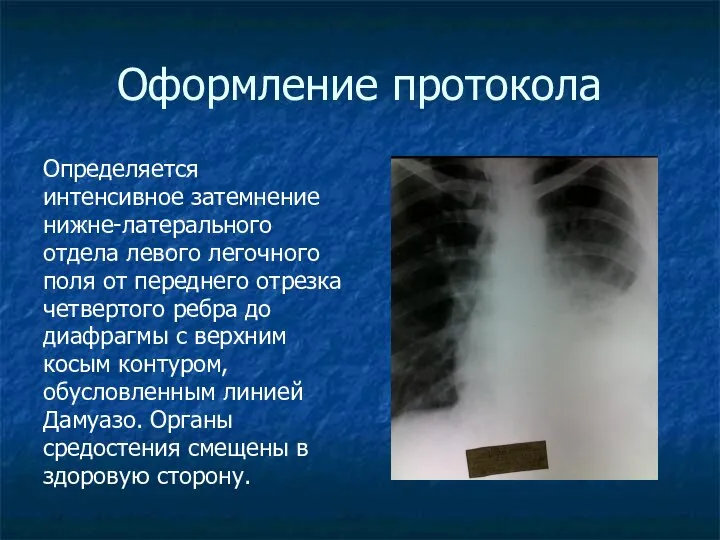

- 23. Оформление протокола Определяется интенсивное затемнение нижне-латерального отдела левого легочного поля от переднего отрезка четвертого ребра до

- 24. Рентгеноскопия при плевритах При рентгеноскопии тень на выдохе расширяется, на вдохе сужается. На рентгенограммах в боковой

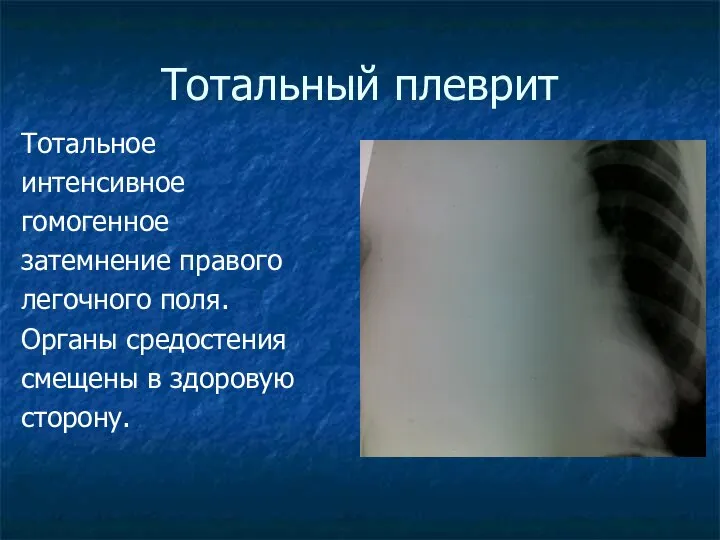

- 25. Тотальный плеврит Тотальное интенсивное гомогенное затемнение правого легочного поля. Органы средостения смещены в здоровую сторону.

- 26. Обратить внимание! реальный уровень выпота всегда несколько выше, чем видимый на рентгенограммах (на 5—10 мм), так

- 27. Обратить внимание! Газ, появляющийся в плевральной полости, содержащей жидкость, располагается над ней, при этом образуется горизонтальная

- 28. Окно Прозорова При преимущественном коллабировании нижней доли легкого она окружается выпотом, выделяясь отдельно и формируя просветление

- 29. Рентгенодиагностика осумкованных плевритов Распознавание осумкованных плевритов представляет собой сложный раздел клинической рентгенологии. Это обусловлено многообразием рентгенологических

- 30. 1) полное осумкование, когда выпот окружен плевральными спайками со всех сторон и не меняет форму при

- 31. Выделяют наружные (пристеночные) осумкованные плевриты и внутренние (междолевые) осумкованные выпоты.

- 32. Рентгенсемиотика наружного осумкованного плеврита Полуовальной формы тень, широким основанием прилежащая к стенке, а выпуклостью обращена в

- 33. Виды наружных осумкованных плевритов 1) пристеночные (или паракостальные) осумкования, прилежащие широким основанием к поверхности ребер; 2)

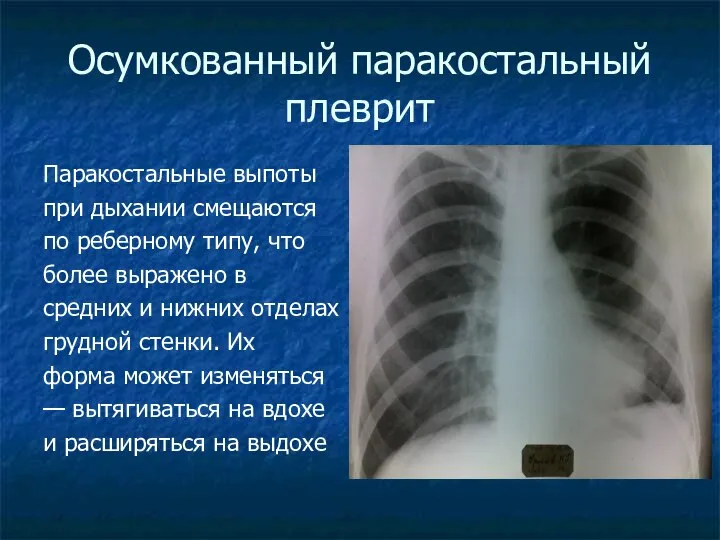

- 34. Осумкованный паракостальный плеврит Паракостальные выпоты при дыхании смещаются по реберному типу, что более выражено в средних

- 35. Осумкованный плеврит

- 38. Дифференциальный диагноз осумкованного плеврита.

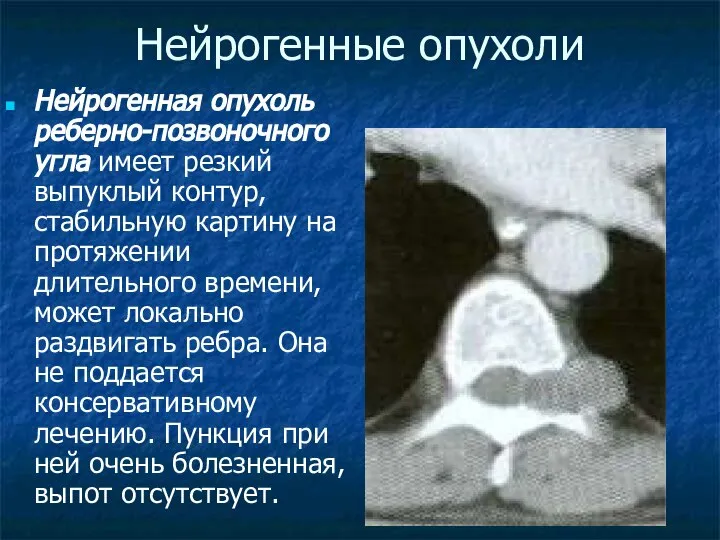

- 39. Нейрогенные опухоли Нейрогенная опухоль реберно-позвоночного угла имеет резкий выпуклый контур, стабильную картину на протяжении длительного времени,

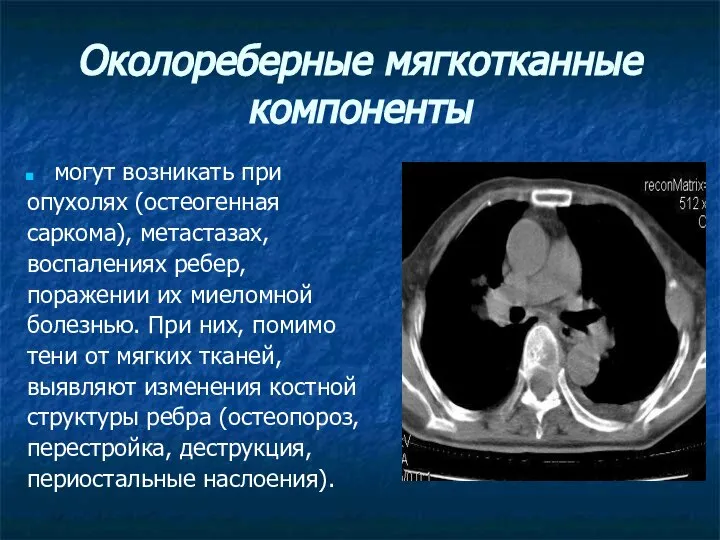

- 40. Околореберные мягкотканные компоненты могут возникать при опухолях (остеогенная саркома), метастазах, воспалениях ребер, поражении их миеломной болезнью.

- 41. Субплевральная липома

- 43. Подплеврольная гематома распознается по данным анамнеза (травма области, где выявлено затемнение) и быстрой динамике. В области

- 44. Подплевральные опухоли и метастазы редко верифицируют с трудом, так как они могут сопровождаться сопутствующим локальным выпотом.

- 45. Междолевой плеврит Междолевой выпот возникает при поражении листков висцеральной плевры в междолевых щелях или предварительном затекании

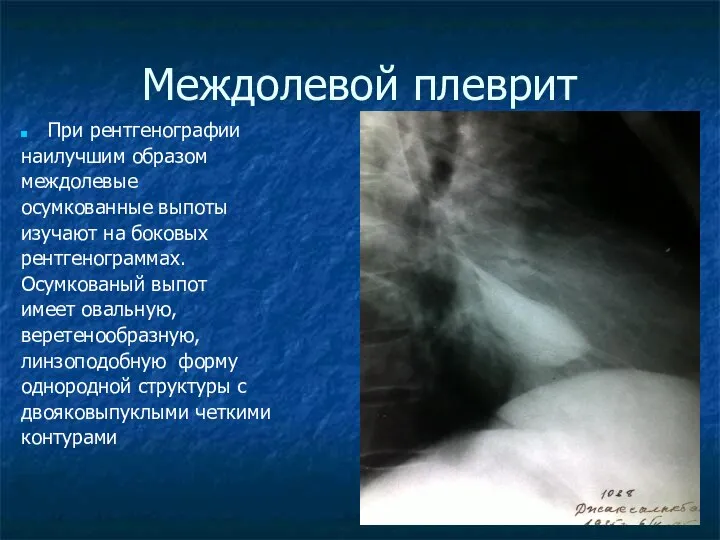

- 46. Междолевой плеврит При рентгенографии наилучшим образом междолевые осумкованные выпоты изучают на боковых рентгенограммах. Осумкованый выпот имеет

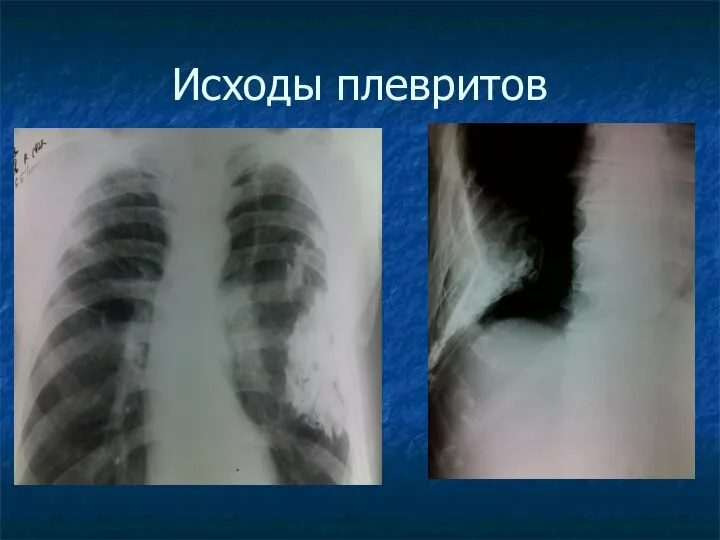

- 47. Исходы плевритов Соединительнотканные плевральные образования. Любой выпот в плевральной полости является инородным телом для нее. Плевра

- 49. Исходы плевритов

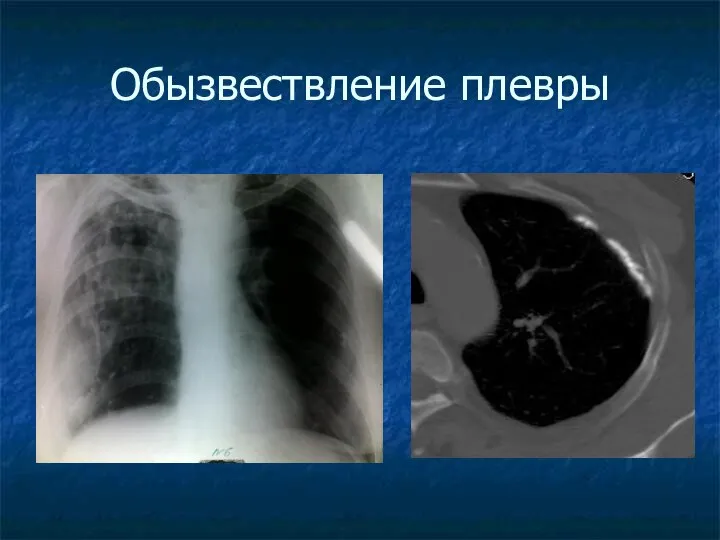

- 50. Обызвествление плевры

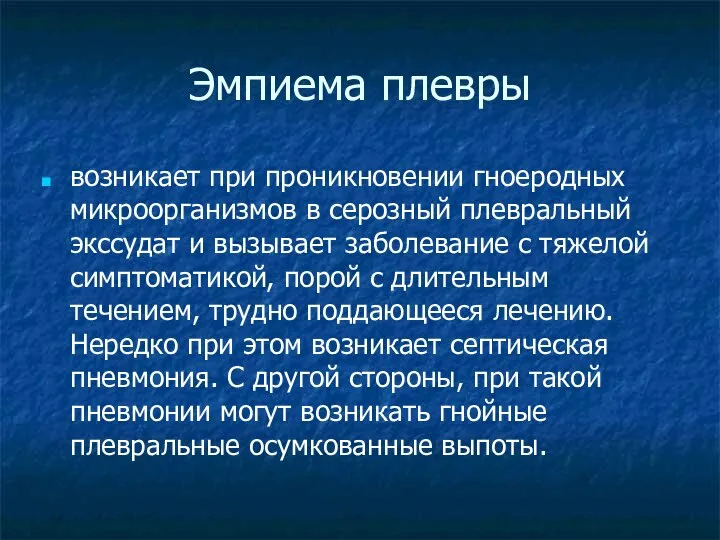

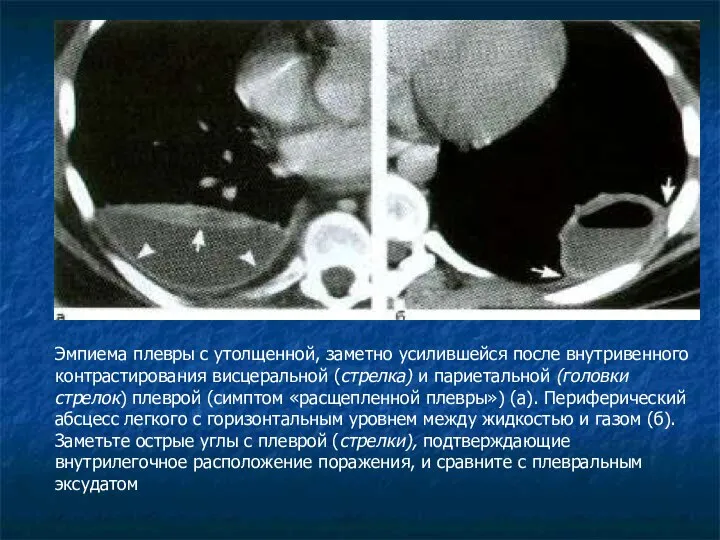

- 53. Эмпиема плевры возникает при проникновении гноеродных микроорганизмов в серозный плевральный экссудат и вызывает заболевание с тяжелой

- 54. Эмпиема плевры с утолщенной, заметно усилившейся после внутривенного контрастирования висцеральной (стрелка) и париетальной (головки стрелок) плеврой

- 55. Мезотелиома плевры Мезотелиома плевры (эндотелиома, рак плевры) – заболевание редкое. Отношение к раку лёгкого – 1:100,

- 56. Мезотелиома Мезотелиома плевры развивается из покровного эпителия плевры (мезотелия), отсюда и название. Опухоль может расти в

- 57. Методы лучевой диагностики Обзорная рентгенография считается ориентировочным методом диагностики, позволяющим лишь заподозрить наличие мезотелиомы плевры по

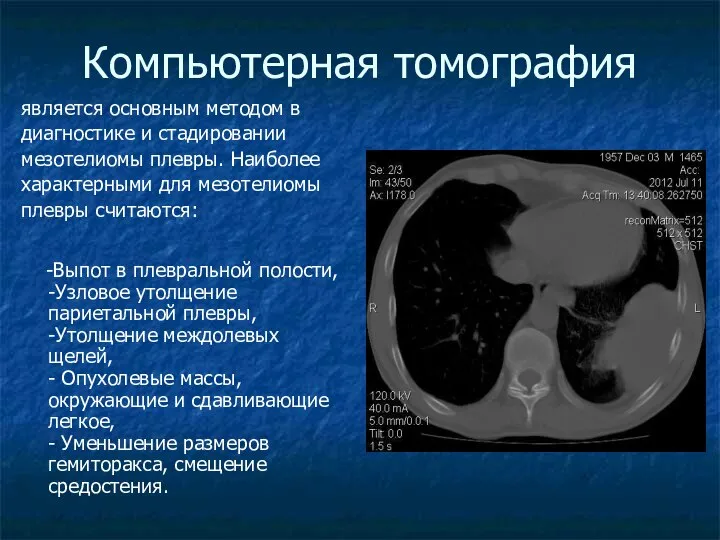

- 58. Компьютерная томография является основным методом в диагностике и стадировании мезотелиомы плевры. Наиболее характерными для мезотелиомы плевры

- 59. МРТ Магнитнорезонансную томографию (МРТ) рекомендуется использовать для уточнения местного распространения опухоли (Т-стадии). МРТ превосходит по точности

- 60. Дифференциальная диагностика проводится с диссеминированные по плевре раком лёгкого, экссудативным плевритом неспецифической и туберкулёзной этиологии. При

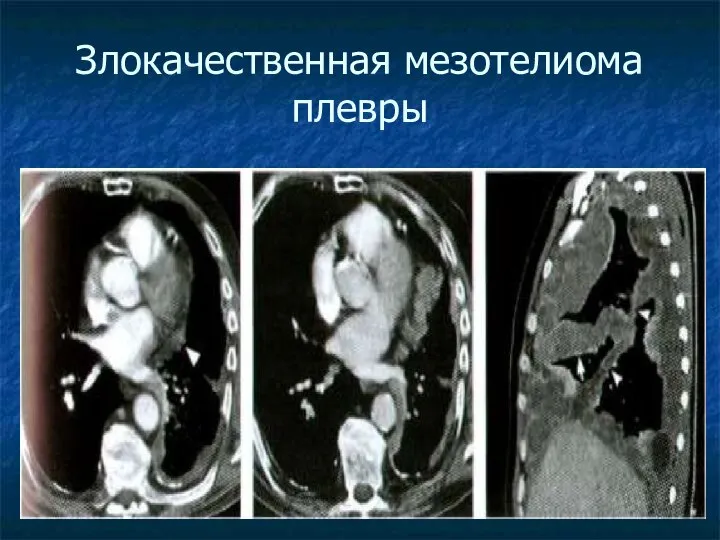

- 61. Злокачественные мезотелиомы

- 62. Злокачественная мезотелиома плевры

- 63. Мезотелиома плевры

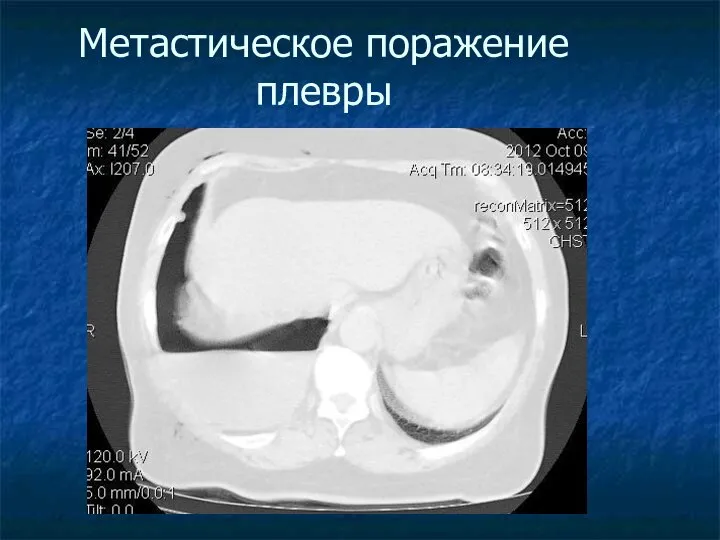

- 64. Метастатическое поражение плевры Наиболее часто возникают при раке легких, молочной железы и яичников и обычно сопро-

- 65. Метастическое поражение плевры

- 68. Доброкачественные опухоли плевры Примерно 70% доброкачественных опухо- лей плевры (доброкачественная мезотелиома, липома, фиброма) возникают из висцеральной

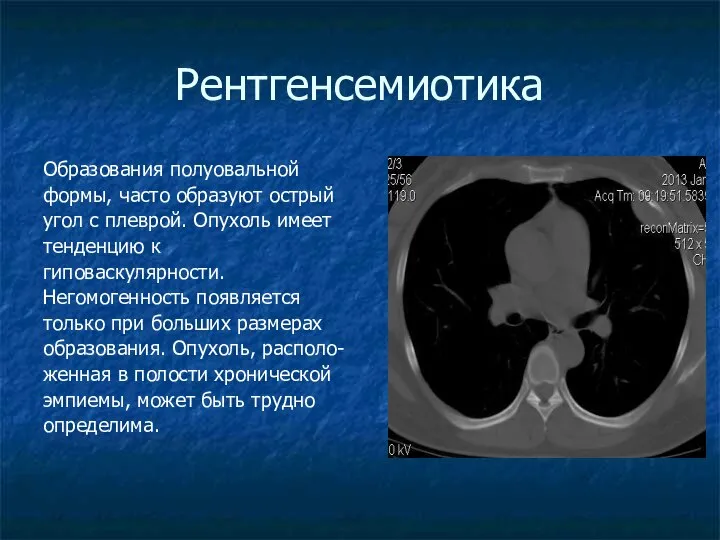

- 69. Рентгенсемиотика Образования полуовальной формы, часто образуют острый угол с плеврой. Опухоль имеет тенденцию к гиповаскулярности. Негомогенность

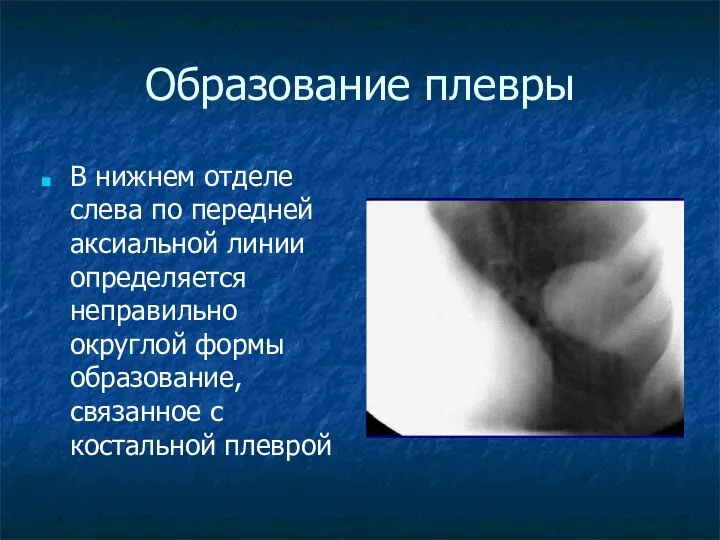

- 70. Образование плевры В нижнем отделе слева по передней аксиальной линии определяется неправильно округлой формы образование, связанное

- 72. Пневмоторакс Патологическое состояние, при котором в плевральной полости находится газ (воздух). Легкое в большей или меньшей

- 73. Классификация по механизму образования Травматический Хирургический Искусственный (лечебный или диагностический) Спонтанный (без видимой связи с с

- 74. Причины спонтанного пневмоторакса Любые субплеврально расположенные полости в легких, прорывающиеся в плевру чаще всего под воздействием

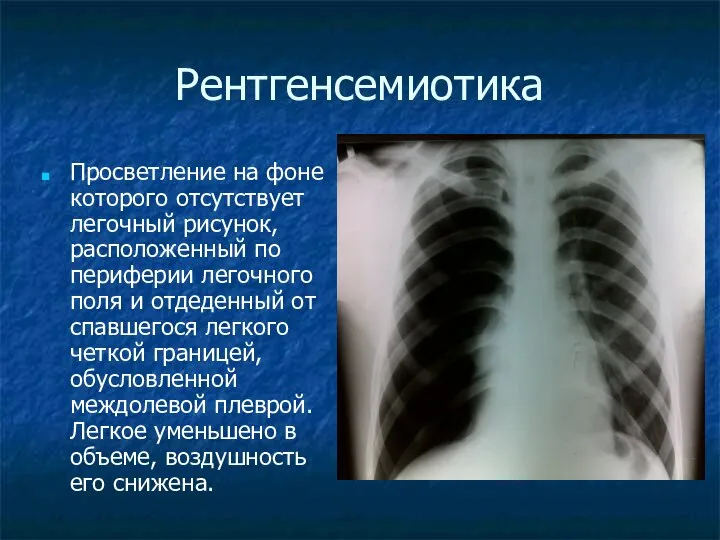

- 75. Рентгенсемиотика Просветление на фоне которого отсутствует легочный рисунок, расположенный по периферии легочного поля и отдеденный от

- 78. Скачать презентацию

Неправильные положения плода

Неправильные положения плода Общие вопросы клинической фармакологии

Общие вопросы клинической фармакологии Режимы лечебно-профилактических учреждений

Режимы лечебно-профилактических учреждений Внезапная коронарная смерть

Внезапная коронарная смерть Влияние COVID-19 на хронические заболевания

Влияние COVID-19 на хронические заболевания Переломы костей и методы их лечения

Переломы костей и методы их лечения Жедел және созылмалы цистит

Жедел және созылмалы цистит Клиническая характеристика расстройств эмоциональной сферы

Клиническая характеристика расстройств эмоциональной сферы Шкала GRACE. Шкала TIMI

Шкала GRACE. Шкала TIMI Патология желудочно-кишечного тракта

Патология желудочно-кишечного тракта Дендритные клетки

Дендритные клетки Эмоции. Виды эмоций

Эмоции. Виды эмоций Сестринский уход за пациентами с бронхиальной астмой

Сестринский уход за пациентами с бронхиальной астмой Стерилизация изделий медицинского назначения

Стерилизация изделий медицинского назначения Профилактика ухудшения зрения

Профилактика ухудшения зрения Гимнастика при беременности и в послеродовом периоде

Гимнастика при беременности и в послеродовом периоде Сестринский процесс при остром панкреатите

Сестринский процесс при остром панкреатите Сахарный диабет – глобальная медико-социальная проблема XXI века

Сахарный диабет – глобальная медико-социальная проблема XXI века Психическое развитие с позиций классического психоанализа З. Фрейда

Психическое развитие с позиций классического психоанализа З. Фрейда Перфоративная язва

Перфоративная язва Болезни приходят с холодом. Сезонные особенности

Болезни приходят с холодом. Сезонные особенности Медицина мен денсаулық сақтаудағы дисперсиялық анализ. Дисперсиялық анализдің негізгі ұғымдары мен əдістемесі

Медицина мен денсаулық сақтаудағы дисперсиялық анализ. Дисперсиялық анализдің негізгі ұғымдары мен əдістемесі Изучение скорости реакции человека на различные сигналы

Изучение скорости реакции человека на различные сигналы Климактерический синдром

Климактерический синдром Подкожная жировая клетчатка у детей: анатомо-физиологические особенности, методы обследования

Подкожная жировая клетчатка у детей: анатомо-физиологические особенности, методы обследования Пиодермии

Пиодермии Информационные технологии в деятельности психолога. Научная и исследовательская деятельность

Информационные технологии в деятельности психолога. Научная и исследовательская деятельность Психолого-педагогическая характеристика детей с особыми образовательными потребностями

Психолого-педагогическая характеристика детей с особыми образовательными потребностями