Содержание

- 2. Сенсорные системы

- 4. Анализатор - это функциональная система, в состав которой входят рецепторы, афферентные пути и соответствующая зона коры

- 5. Внешние анализаторы осуществляют анализ информации о состоянии и изменениях, которые возникают в окружающей среде. К ним

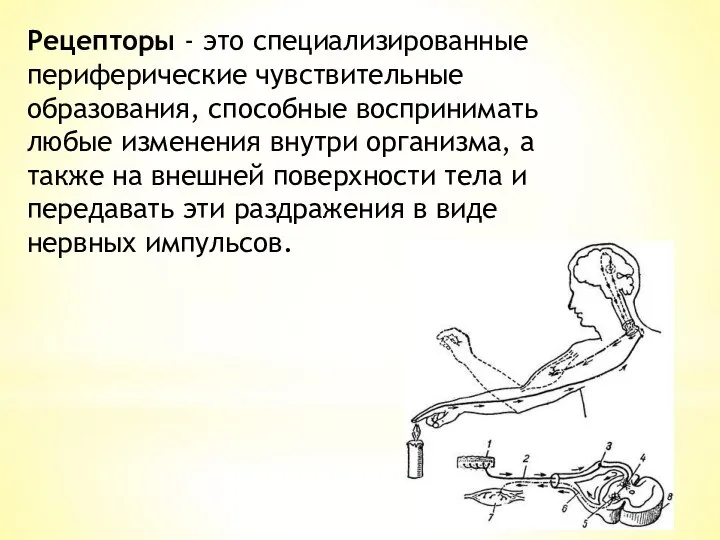

- 6. Рецепторы - это специализированные периферические чувствительные образования, способные воспринимать любые изменения внутри организма, а также на

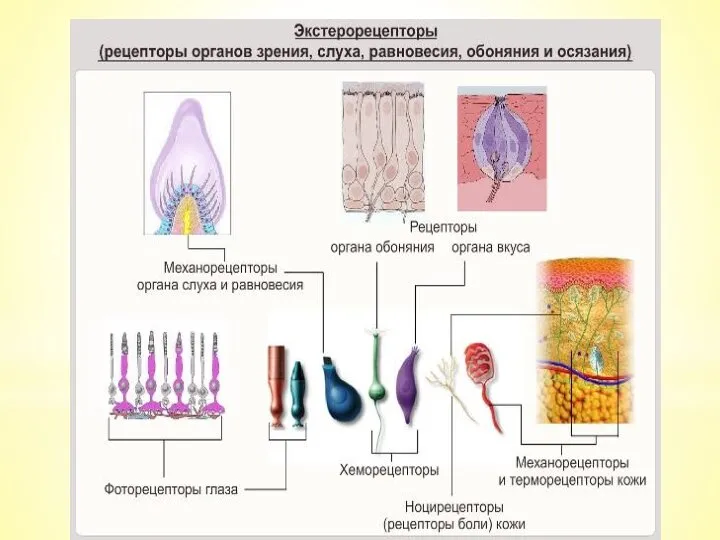

- 7. По характеру действия раздражителя: Экстерорецепторы разделяют на: контакт-рецепторы, которые воспринимают раздражения во время непосредственного контакта с

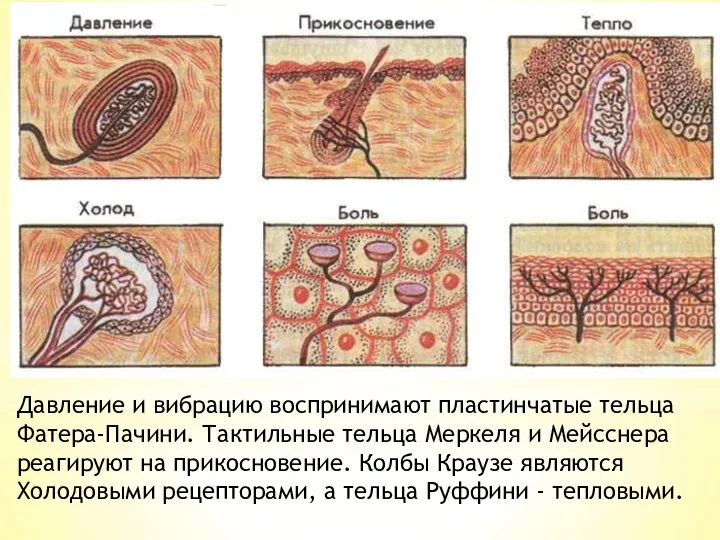

- 8. Давление и вибрацию воспринимают пластинчатые тельца Фатера-Пачини. Тактильные тельца Меркеля и Мейсснера реагируют на прикосновение. Колбы

- 11. Интерорецепторы воспринимают разнообразные раздражения от внутренних органов и сосудов. Основная их роль состоит в обеспечении поступления

- 12. Свободное окончание чувствительного нервного волокна в миокарде кошки.

- 13. Тельце Фатера — Пачини: сложный инкапсулированный интерорецептор.

- 14. Внутренние анализаторы перерабатывают информацию об изменениях внутренней среды организма, например, состоянии сердечно-сосудистой системы, пищеварительного канала и

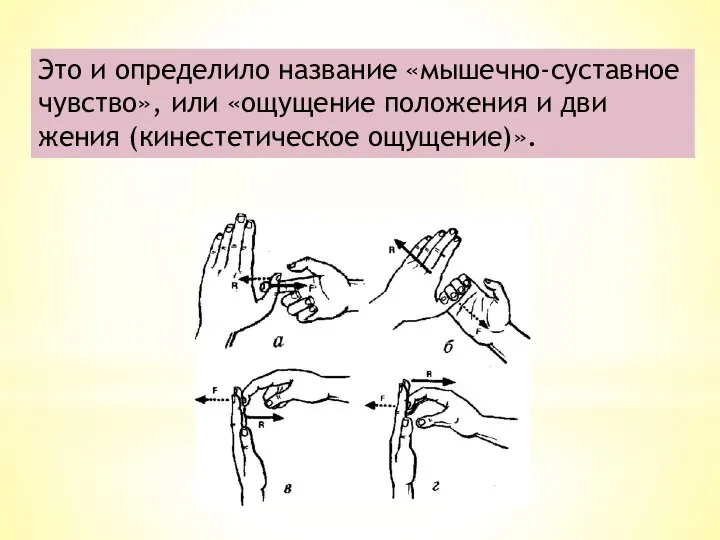

- 15. Проприорецепторы воспринимают раздражение, которое возникает в глубоких тканях (мышцах, надкостнице, сухожилиях, связках, суставных поверхностях) и несут

- 16. Это и определило название «мышечно-суставное чувство», или «ощущение положения и движения (кинестетическое ощущение)».

- 17. Каждый вид рецепторов реагирует только на специфический для него тип раздражения. Благодаря такой специализации рецепторов осуществляется

- 18. Чувствительную систему не следует рассматривать как систему, которая пассивно проводит информацию лишь в одном направлении, к

- 19. Рецепторы размещены также в более глубоких тканях: мышцах, сухожилиях, суставах. Они реагируют на пассивное растяжение мышц

- 21. Сложные виды чувствительности обусловлены объединенной деятельностью разных типов рецепторов и корковых отделов анализаторов: чувство локализации укола,

- 22. Температурную чувствительность исследуют, используя пробирки с горячей (40-45 °С) и холодной (5-10 °С) водой. Больной должен

- 23. Мышечно-суставную чувствительность, или ощущение пассивных движений, проверяют путем выяснения способности больного определять небольшие пассивные движения в

- 25. Вибрационную чувствительность проверяют камертоном, ножку которого ставят на костные выступы и определяют период, на протяжении которого

- 26. Ощущения давления и массы исследуют с помощью набора гирек разной массы, помещаемых на определенные участки кожи,

- 27. Анестезия - это полная потеря того ли другого вида чувствительности. Различают: анестезию болевую (аналгезию), температурную (терманестезию),

- 28. Гиперестезия, или повышение восприятия чувствительности, возникает вследствие снижения порога возбудимости чувствительных точек кожи. Диссоциацией, или расщеплением

- 29. Боль занимает особое место среди других видов ощущений. Для боли нет единого адекватного раздражителя. Боль возникает

- 30. Любое из известных нам ощущений не связано с такими отрицательными эмоциями, как боль. Но, она все

- 31. Ощущение боли может возникать при поражении разных уровней. Особенно боль интенсивная, если поражены периферические нервы, задние

- 32. Местная боль возникает в участке болевого раздражения, ее легко локализовать. Примером может быть периферическая боль, которая

- 34. Иррадиирующая боль возникает в том случае, когда вследствие раздражения патологическим процессом боль с одной ветви нерва

- 36. Известно, что адаптивные реакции организма очень многообразны. Среди них основную роль играют эндогенные противоболевые, или антиноцицептивные,

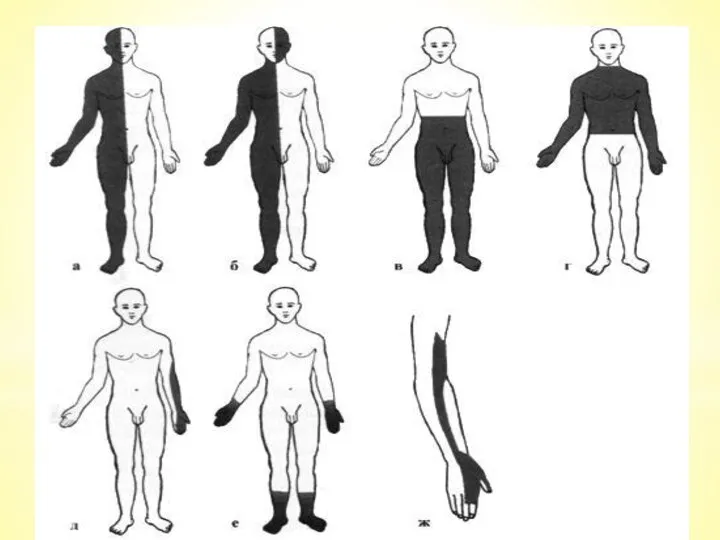

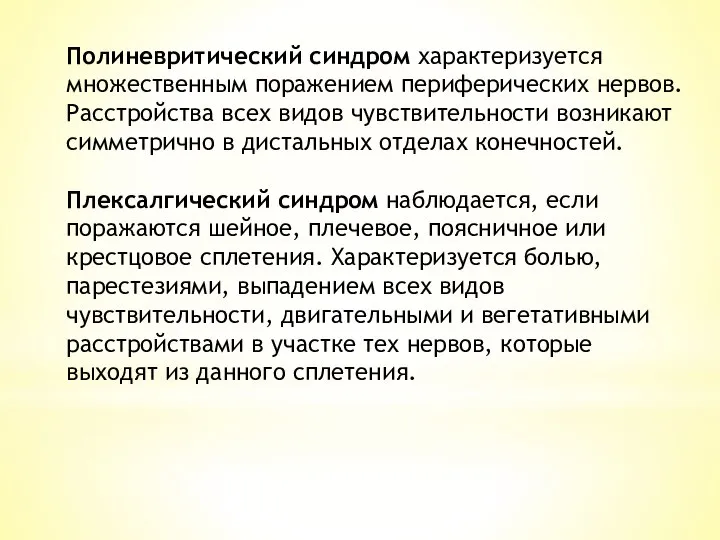

- 38. Полиневритический синдром характеризуется множественным поражением периферических нервов. Расстройства всех видов чувствительности возникают симметрично в дистальных отделах

- 39. Отдельно необходимо остановиться на функциональной (истерической) гемианестезии, которая характеризуется своеобразным нарушением всех видов чувствительности или преимущественно

- 40. Двигательная система Реализация плана движения непосредственно осуществляется прецентральной извилиной коры головного мозга. Здесь в пятом слое

- 41. Функции пирамидной системы: принимает участие в выполнении произвольных движений, посылая импульсы от коры большого мозга к

- 42. Волокна корково-ядерного пути, заканчивающиеся на двигательных ядрах черепных нервов мозгового ствола, передают импульсы на моторные клетки

- 43. Волокна переднего корково-спинномозгового пути переходят на противоположную сторону на уровне сегментов спинного мозга в составе передней

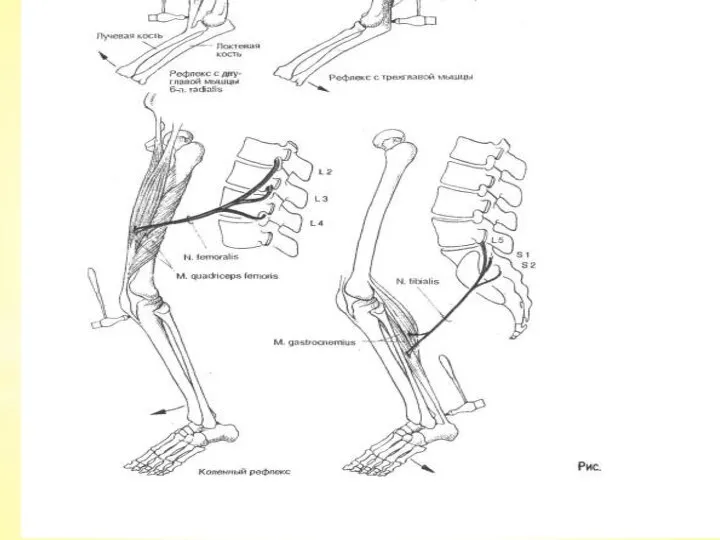

- 45. Проверяют силу мышц, т.е. выявляют степень их слабости. Сила определяется способностью больного активно оказывать сопротивление пассивным

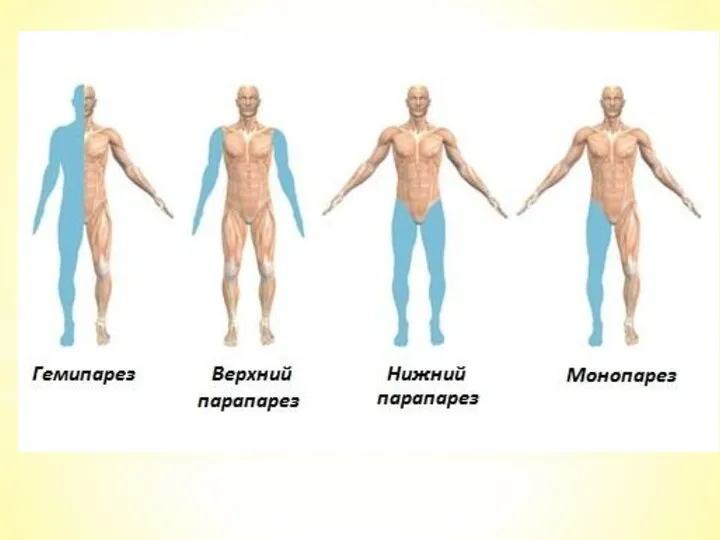

- 46. Паралич (парез) одной конечности носит название - моноплегии (монопареза), обеих конечностей с одной стороны гемиплегии (гемипареза),

- 48. Особенности центрального паралича (пареза): 1. Поражение центральных нейронов охватывает целые пучки волокон пирамидного пути. Поэтому обычно

- 49. 2. Центральный паралич (парез) называется спастическим, так как сопровождается повышением мышечного тонуса. При повреждении центральных нейронов

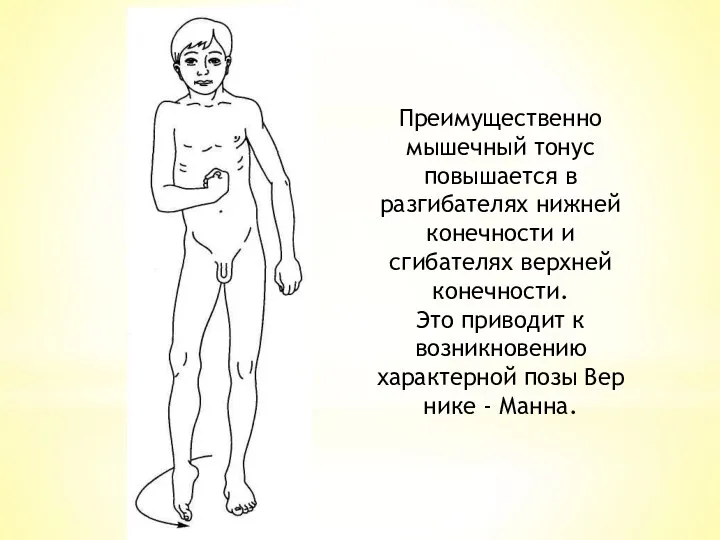

- 50. Преимущественно мышечный тонус повышается в разгибателях нижней конечности и сгибателях верхней конечности. Это приводит к возникновению

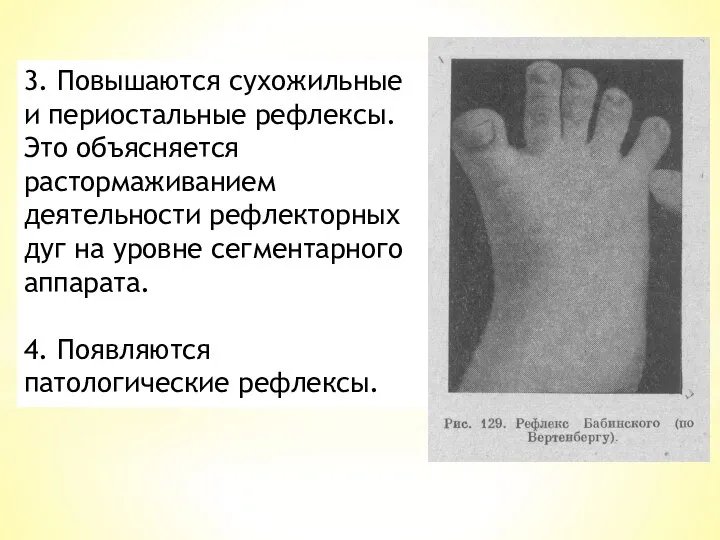

- 52. 3. Повышаются сухожильные и периостальные рефлексы. Это объясняется растормаживанием деятельности рефлекторных дуг на уровне сегментарного аппарата.

- 53. Особенности периферического паралича (пареза): Поражение периферического нейрона на любом его участке приводит не только к перерыву

- 54. 2. Наблюдается мышечная атония или гипотония, так как вследствие разрыва спинальной рефлекторной дуги мышечные волокна не

- 56. Сознательное сокращение мышц обеспечивает пирамидная система. Однако, выполняя то или иное произвольное движение, человек не задумывается

- 57. Последовательность, продолжительность мышечных сокращений, совершенство движений обеспечивает экстрапирамидная система, которая создает предпосылки для выполнения двигательных реакций,

- 58. В экстрапирамидной системе можно выделить четыре уровня: корковые образования - премоторные зоны полушарий головного мозга; подкорковые

- 60. Базальные ядра являются основными структурами экстрапирамидной системы. Они имеют большое количество связей с другими отделами нервной

- 62. Поражение черного вещества приводят к уменьшению синтеза и количества дофамина, что клинически проявляется картиной синдрома паркинсонизма.

- 63. Гипокинезия или акинезия (бедность движений) проявляются совокупностью симптомов - гипомимией, редким миганием, монотонностью речи (брадилалия), микрографией,

- 66. Ригидность мышц, возникающая при паркинсонизме, характеризуется повышением мышечного тонуса равномерно во всех группах мышц, по типу

- 67. Дрожание имеет мелкоритмичный характер - типа "счета монет" или "скатывания пилюль« Дрожание головы - тип "да-да«

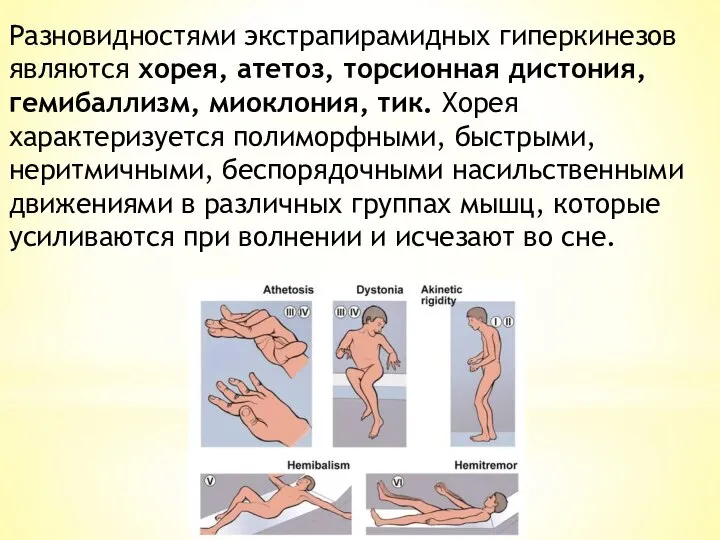

- 69. Разновидностями экстрапирамидных гиперкинезов являются хорея, атетоз, торсионная дистония, гемибаллизм, миоклония, тик. Хорея характеризуется полиморфными, быстрыми, неритмичными,

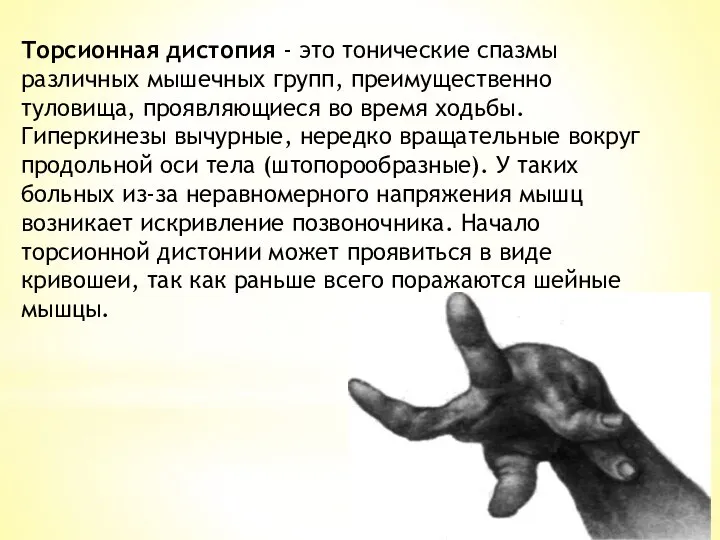

- 70. Торсионная дистопия - это тонические спазмы различных мышечных групп, преимущественно туловища, проявляющиеся во время ходьбы. Гиперкинезы

- 72. Миоклония - короткие молниеносные клонические подергивания отдельных мышц или их групп, настолько быстрые, что при этом

- 73. В некоторых случаях состояние не сопровождается явно выраженными спастическими движениями, а иногда проявляется в виде беспорядочных

- 74. Тик - быстрое сокращение отдельных мышечных групп, создающее различные, как правило, стереотипные движения. Страдают мышцы шеи

- 77. Мозжечок

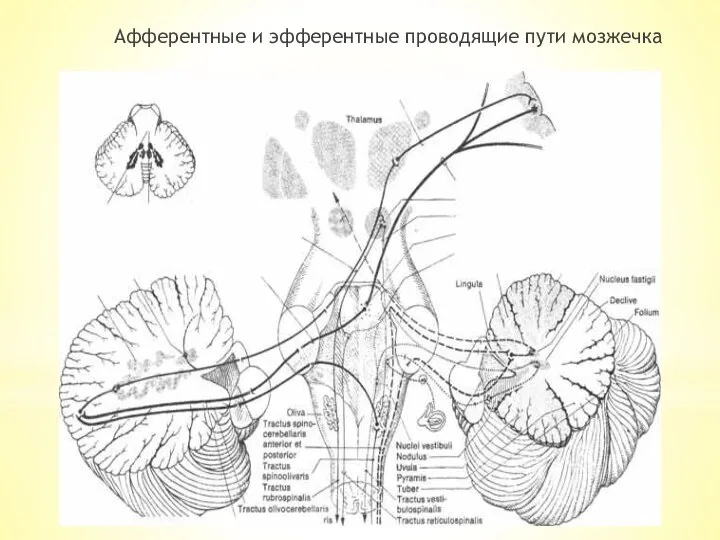

- 78. Афферентные и эфферентные проводящие пути мозжечка

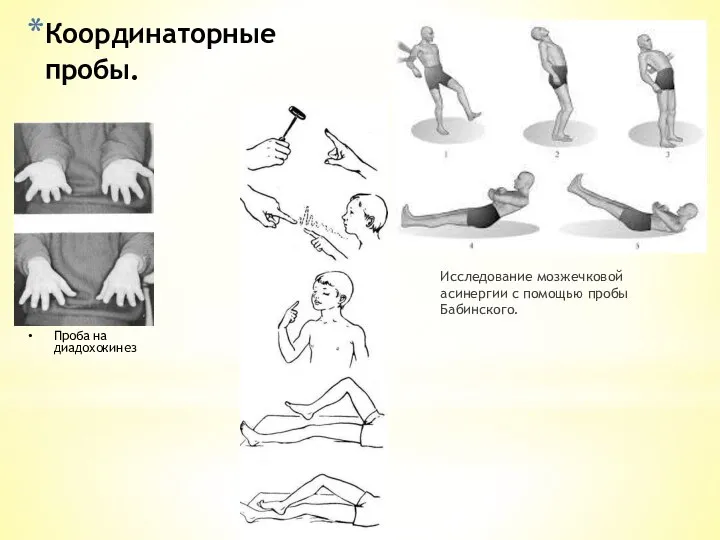

- 79. Координаторные пробы. Исследование мозжечковой асинергии с помощью пробы Бабинского. Проба на диадохокинез

- 81. Симптомы поражения мозжечка Астазия (нарушение равновесия и устойчивости при стоянии) и Абазия (при ходьбе). Связана с

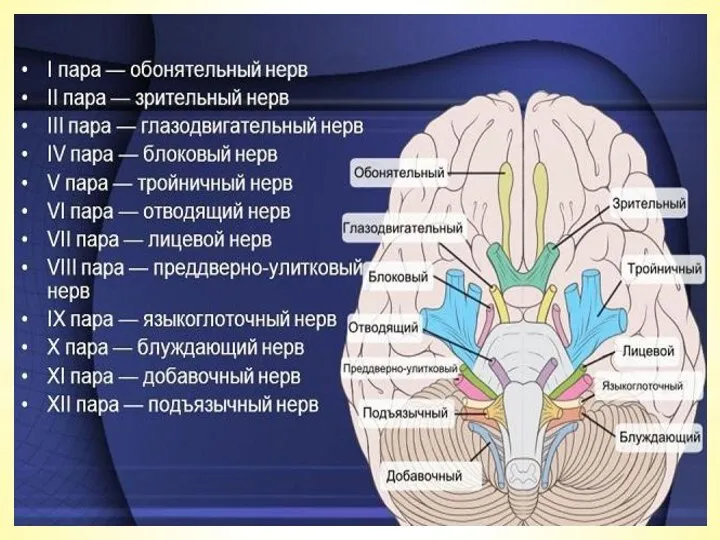

- 83. Черепно мозговые нервы. Обонятельный нерв. Обонятельный нерв (тракт) и его корковые окончания

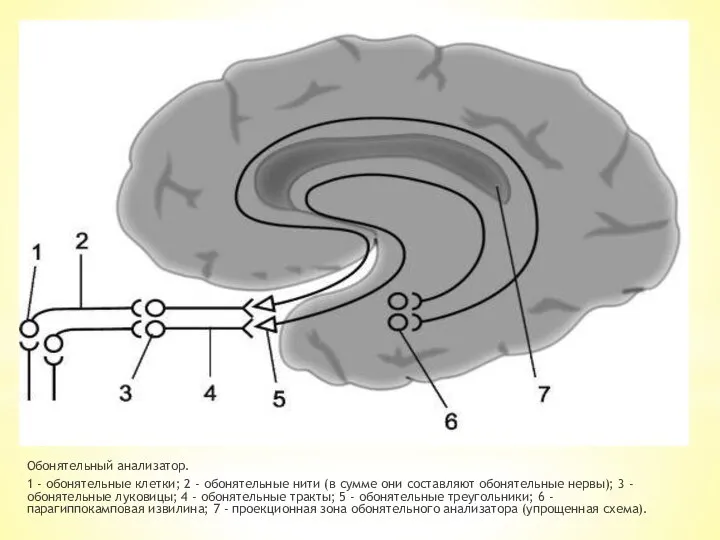

- 84. Обонятельный анализатор. 1 - обонятельные клетки; 2 - обонятельные нити (в сумме они составляют обонятельные нервы);

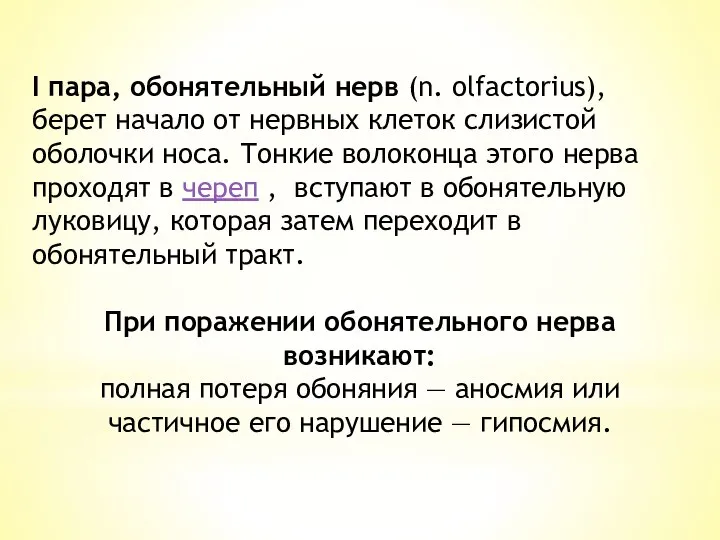

- 85. I пара, обонятельный нерв (n. olfactorius), берет начало от нервных клеток слизистой оболочки носа. Тонкие волоконца

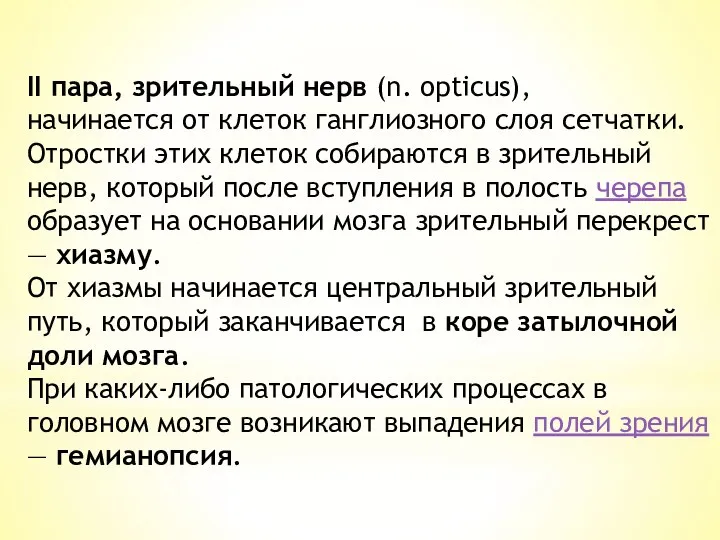

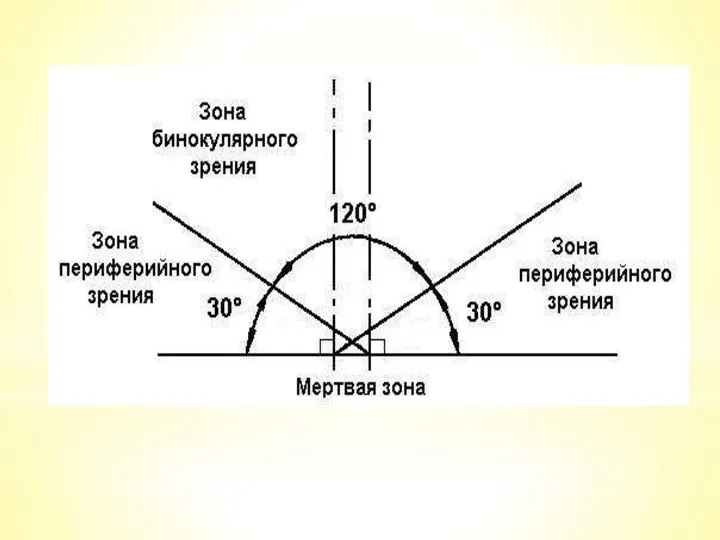

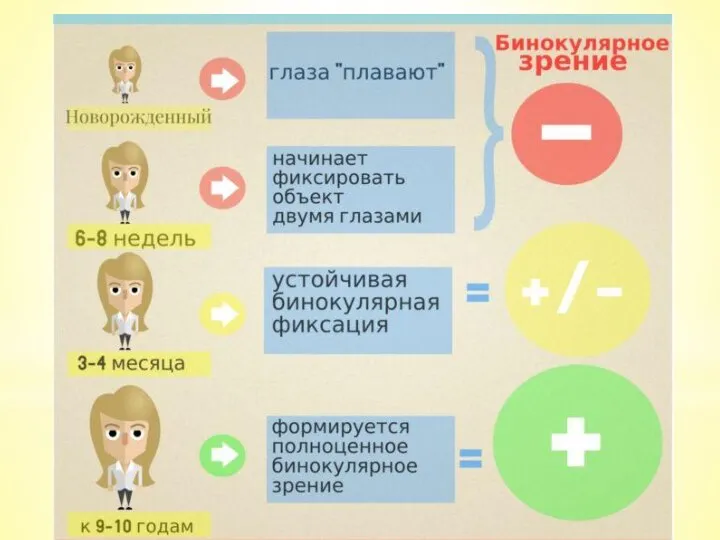

- 86. II пара, зрительный нерв (n. opticus), начинается от клеток ганглиозного слоя сетчатки. Отростки этих клеток собираются

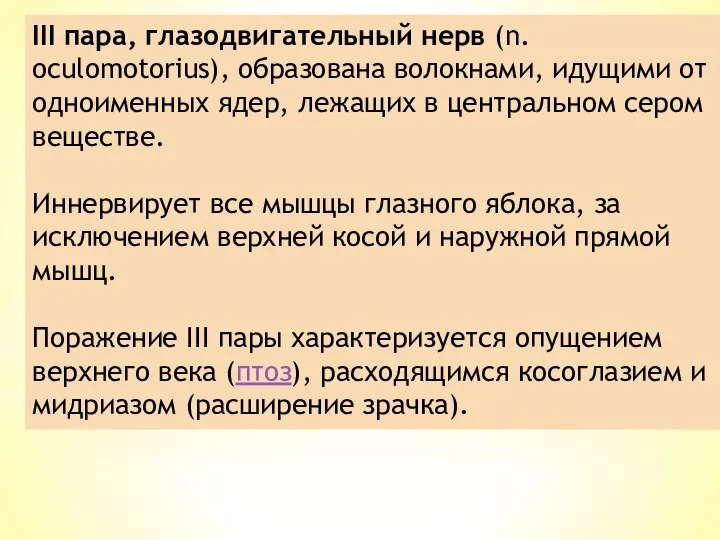

- 91. III пара, глазодвигательный нерв (n. oculomotorius), образована волокнами, идущими от одноименных ядер, лежащих в центральном сером

- 93. IV пара, блоковый нерв (n. trochlearis) Иннервирует верхнюю косую мышцу глаза. При поражении блокового нерва отмечается

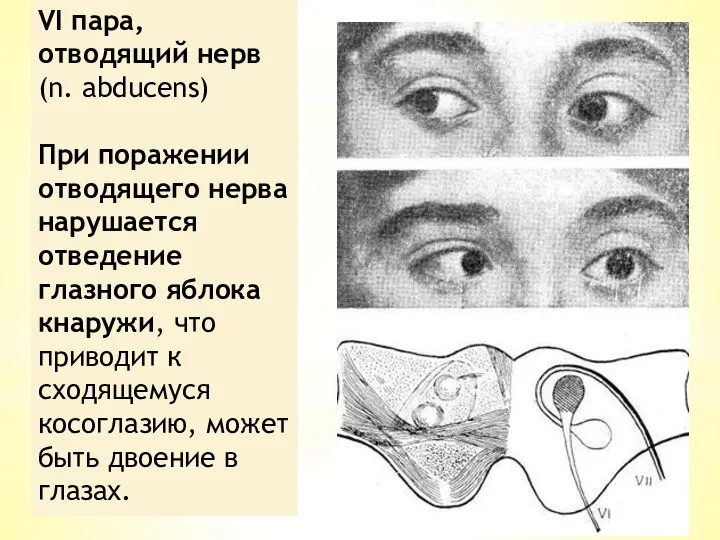

- 95. VI пара, отводящий нерв (n. abducens) При поражении отводящего нерва нарушается отведение глазного яблока кнаружи, что

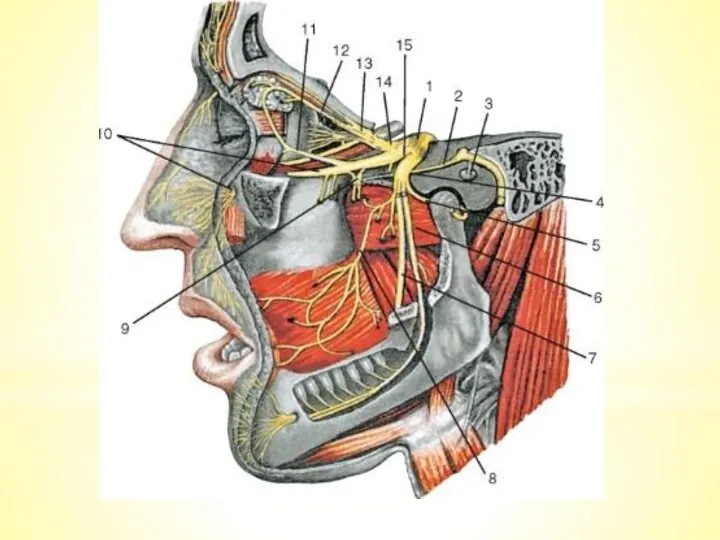

- 96. Тройничный нерв.

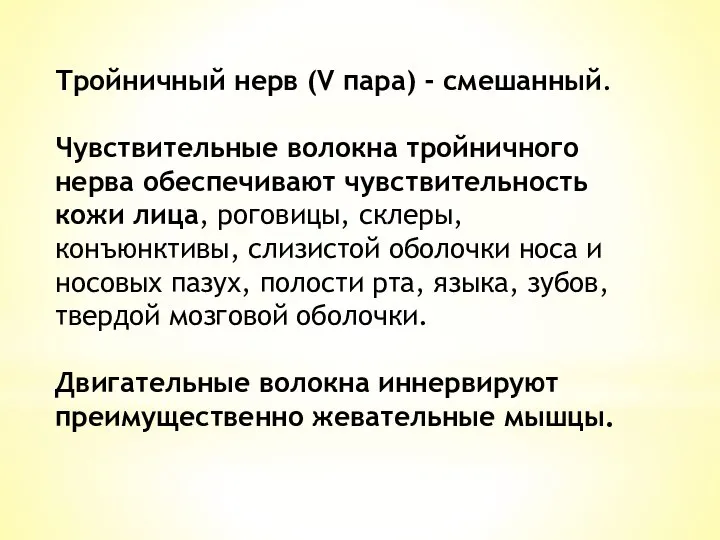

- 98. Тройничный нерв (V пара) - смешанный. Чувствительные волокна тройничного нерва обеспечивают чувствительность кожи лица, роговицы, склеры,

- 99. Глазной нерв (h. ophthalmicus) – чувствительный. Иннервирует: кожу верхнего участка лица, передних отделов волосистой части головы,

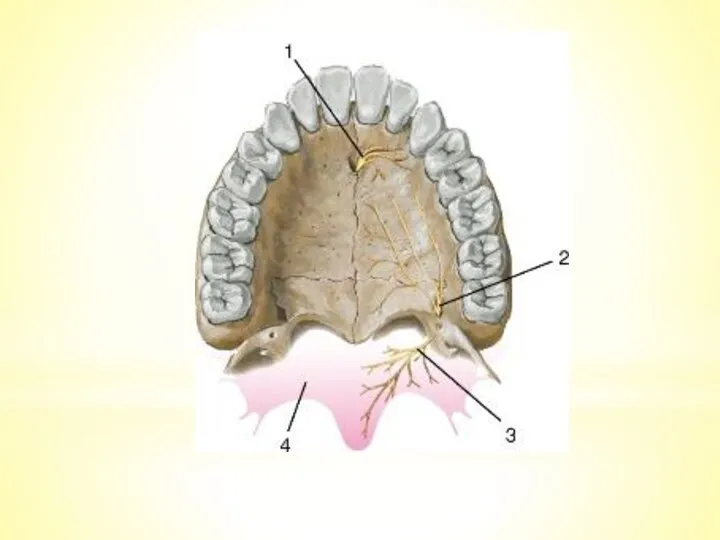

- 100. Верхнечелюстной нерв (п. maxillaris) - чувствительный. Иннервируюет: кожу средней части лица, слизистую оболочку нижней части полости

- 102. Нижнечелюстной нерв (п. mandibularis) - смешанный. Иннервирует чувствительность: кожи ниже угла рта, ушной раковины, нижней части

- 103. Повреждение двигательного ядра или его волокон в составе нижнечелюстного нерва приводит к появлению периферического пареза жевательных

- 104. Повреждение ядра спинномозгового пути вызывает диссоциированное нарушение только болевой и температурной чувствительности на лице по сегментарному

- 105. Наблюдение (Е.Н. Вннарская, A.M. Пулатов. 1989) Больная К., 17лет. Перенесла тяжелую травму с переломом основания черепа

- 106. Лицевой нерв.

- 108. Неврит лицевого нерва может вызываться различными факторами: локальным охлаждением, часто в сочетании с нейровирусными и общими

- 110. Клиника заболевания характеризуется появлением асимметрии лица в состоянии покоя: на стороне поражения сглажена носогубная складка, во

- 111. Вследствие паралича круговой мышцы глаза определяется не только лагофтальм, но и слезотечение на пораженной стороне. Если

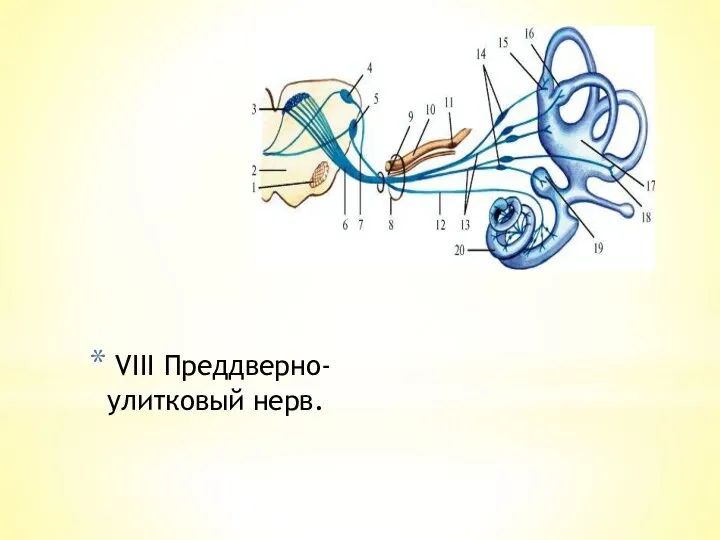

- 112. VIII Преддверно-улитковый нерв.

- 114. VIII пара, преддверно-улитковый (слуховой) нерв Улитковая часть проводит импульсы от органа слуха к улитке Преддверная часть,

- 115. IX пара, языко-глоточный нерв Двигательные волокна иннервируют мышцы глотки.

- 116. Анатомо-физиологические и психофизиологические основы речевой функции Зоны иннервации черепно-мозговых нервов

- 118. Периферический речевой аппарат

- 119. Акустический речевой сигнал является результатом сложнейших координированных движений ряда органов, совокупность которых обозначается как речевой аппарат.

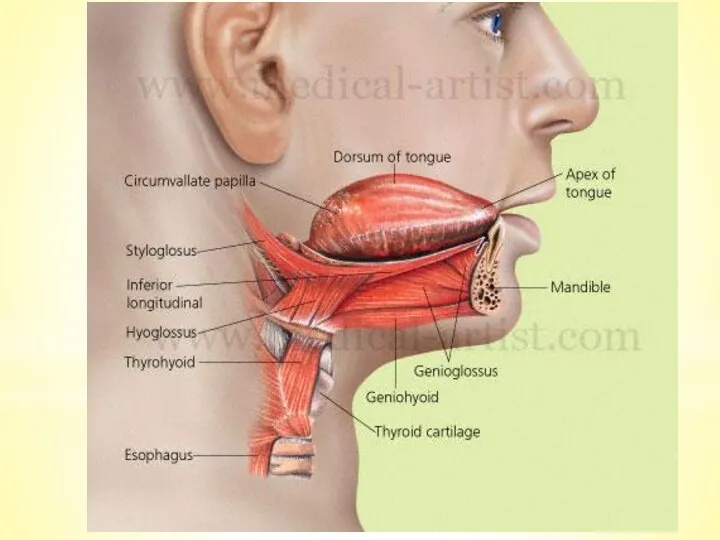

- 120. Органы дыхания, голоса и система резонаторов К органам дыхания и голоса относятся диафрагма, легкие, бронхи и

- 121. Голос формируется при непосредственном участии мышц гортани. Внешние мышцы гортани фиксируют гортань в определенном положении и

- 124. При фонации голосовые складки напрягаются, сужая тем самым голосовую щель, и производят разнообразные по интенсивности колебательные

- 125. Глотка сверху переходит в носоглотку, книзу переходит в пищевод. Рядом с пищеводом находится трахея, которая во

- 127. Во время глубокого дыхания, зевания и устной речи небная занавеска поднимается вверх, открывая проход воздуху в

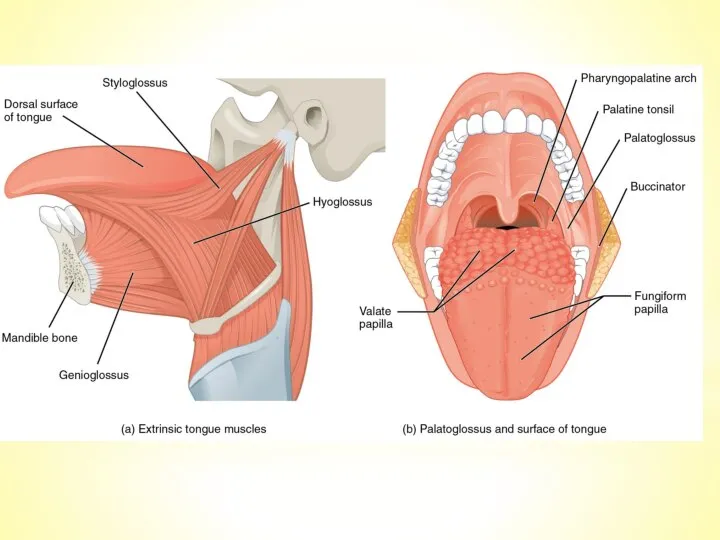

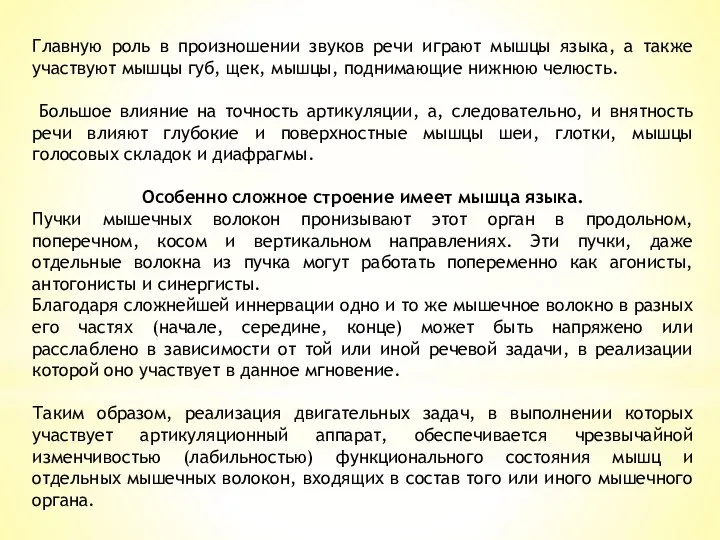

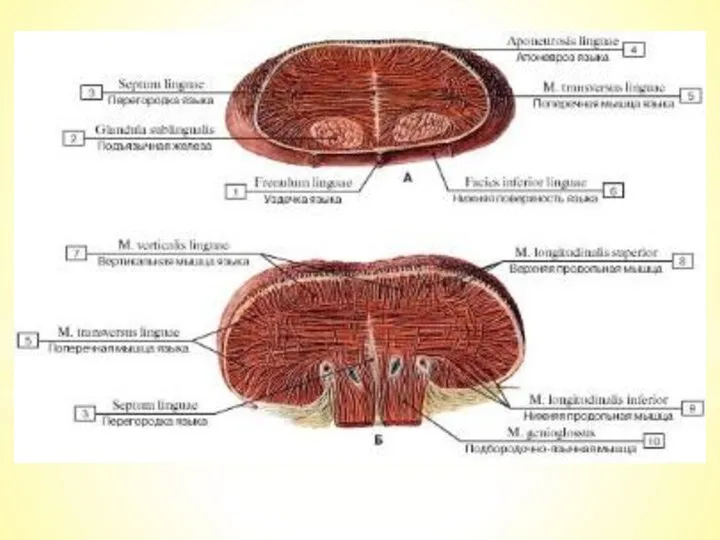

- 129. Главную роль в произношении звуков речи играют мышцы языка, а также участвуют мышцы губ, щек, мышцы,

- 132. Скачать презентацию

Основы общей патологии

Основы общей патологии Diabetic counceling

Diabetic counceling Экстраверты и интроверты, или очень древняя история

Экстраверты и интроверты, или очень древняя история Упражнения для укрепления мышц

Упражнения для укрепления мышц Саморегуляция. Структура

Саморегуляция. Структура Виды и основные механизмы нарушения речи. Классификация речевых нарушений

Виды и основные механизмы нарушения речи. Классификация речевых нарушений Интерфероны

Интерфероны Бытовые отравления

Бытовые отравления Мочекаменная болезнь у мужчин

Мочекаменная болезнь у мужчин Психопатология эмоций (2 часа) (Лекция 3.)

Психопатология эмоций (2 часа) (Лекция 3.) Лекарства. Фармокология

Лекарства. Фармокология Обновленная линия Acglicolic Гликолевая кислота для омоложения

Обновленная линия Acglicolic Гликолевая кислота для омоложения Cell injury. (Subject 2)

Cell injury. (Subject 2) Кровесберегающие технологии в акушерской практике

Кровесберегающие технологии в акушерской практике Anemia

Anemia Анкилозирующий спондилоартрит

Анкилозирующий спондилоартрит Топографическая анатомия и оперативная хирургия

Топографическая анатомия и оперативная хирургия Роль фибринолиза в системе гемостаза

Роль фибринолиза в системе гемостаза Медицинские аспекты и организационные формы профилактической, лечебной и реабилитационной работы врача в дошкольном учреждении

Медицинские аспекты и организационные формы профилактической, лечебной и реабилитационной работы врача в дошкольном учреждении Химиялық заттармен уланған кезде алғашқы көмек көрсету

Химиялық заттармен уланған кезде алғашқы көмек көрсету Psychostimulants, adaptogens, analeptics, antidepressants, and nootropic drugs

Psychostimulants, adaptogens, analeptics, antidepressants, and nootropic drugs Історія виникнення фармакології

Історія виникнення фармакології Принципы проведения вакцинации

Принципы проведения вакцинации Новая классификация эпилептических приступов и эпилепсий. Разбор клинического случая

Новая классификация эпилептических приступов и эпилепсий. Разбор клинического случая Популяцияның құрылымы. Популяция санының

Популяцияның құрылымы. Популяция санының Бел-сегізкөз ауданындағы ауру сезімінің пайда болуы бір немесе бірнеше омыртқа арасындағы дискілердің

Бел-сегізкөз ауданындағы ауру сезімінің пайда болуы бір немесе бірнеше омыртқа арасындағы дискілердің Гипергликемиялық кома

Гипергликемиялық кома Бактерии - древнейшие организмы на земле

Бактерии - древнейшие организмы на земле