Содержание

- 2. Основные функции дыхательной системы - газообменная Недыхательные функции: метаболическая защитная речевая выделительная кондиционирующая

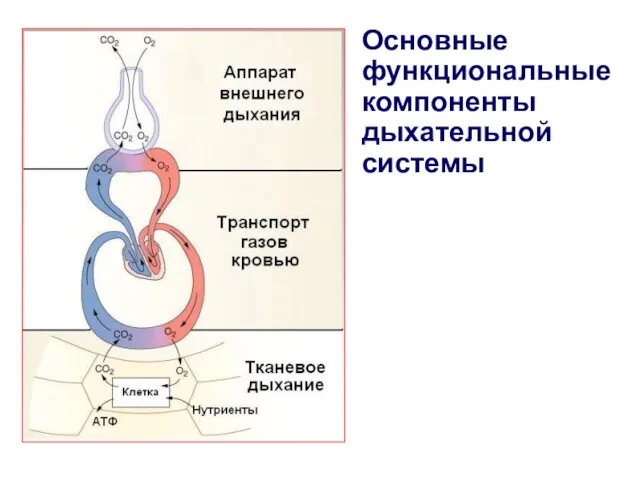

- 3. Основные функциональные компоненты дыхательной системы

- 4. Дыхание – это процесс обмена кислорода и углекислого газа между тканями организма и внешней средой Дыхание

- 5. Три важнейших процесса, обеспечивающих газообмен

- 6. Функции внешнего дыхания обеспечиваются: Дыхательной системой (газообмен) Сердечно-сосудистой системой (гемодинамика малого круга кровообращения) Костно-мышечной системой (вентиляция

- 7. Эффективность внешнего дыхания зависит от трех процессов: Легочной вентиляции Легочной перфузии – кровотока по легочным капиллярам

- 8. Мукоцилиарный клиренс В норме механизмы самоочищения обеспечивают удаление более 90% осевшей в дыхательных путях и альвеолах

- 9. Скорость мукоцилиарного транспорта у здорового человека колеблется от 4 до 20 мм/мин., создавая минимальные временные условия

- 10. Причины нарушения мукоцилиарного клиренса Цилиарная недостаточность (повреждение реснитчатого эпителия, уменьшение частоты биения ресничек, нарушение синхронности сокращения

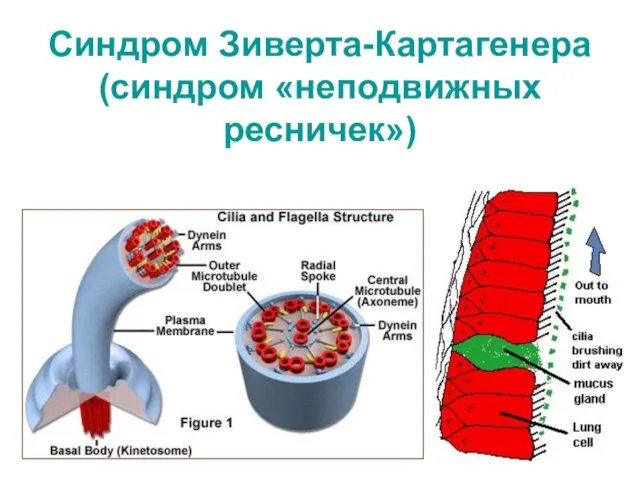

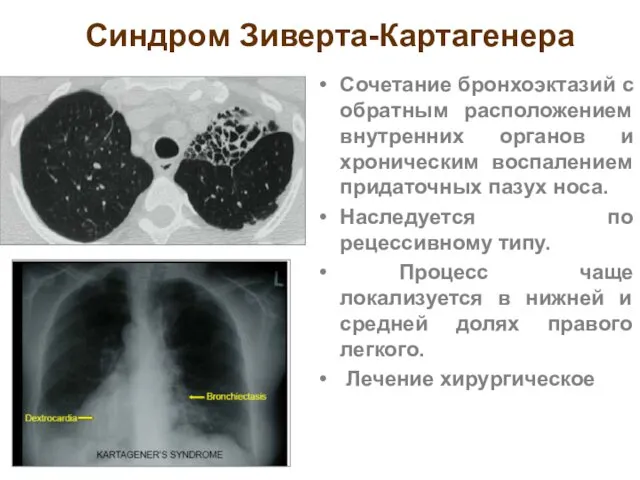

- 11. Синдром Зиверта-Картагенера (синдром «неподвижных ресничек»)

- 12. Синдром Зиверта-Картагенера Сочетание бронхоэктазий с обратным расположением внутренних органов и хроническим воспалением придаточных пазух носа. Наследуется

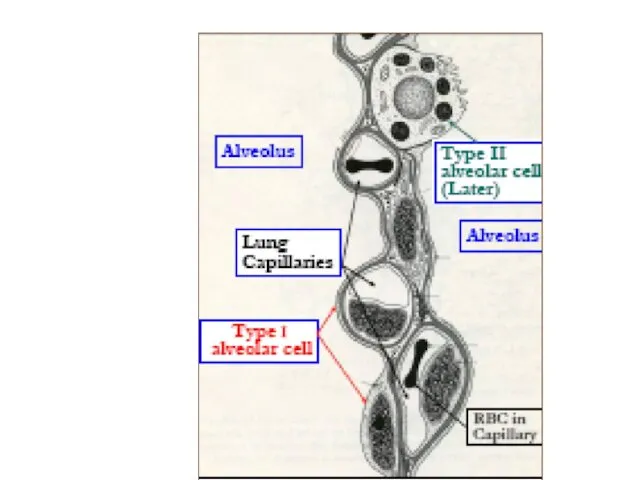

- 13. Дыхательная мембрана Аэрогематический барьер состоит из: Стенки альвеолы и капилляра Единой базальной мембраны Альвеолярная стенка: Один

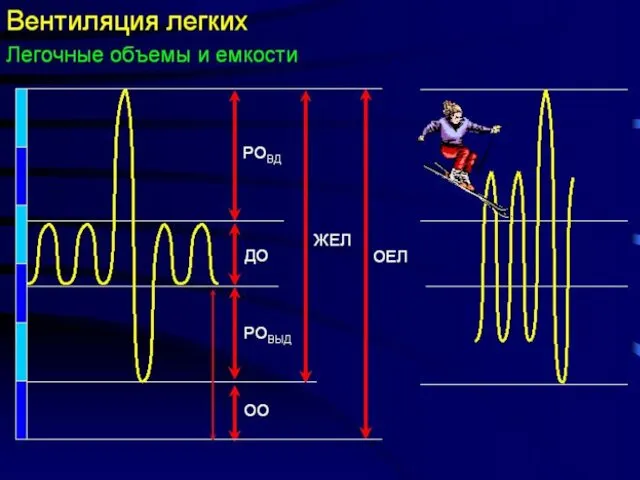

- 17. Количество газа, поступающего с каждым вдохом, определяют как дыхательный объем (Vt). Объем газа, входящий в дыхательную

- 18. Газ, находящийся в проводящих воздухоносных путях, не принимает участия в газообмене. Это «мертвое пространство» определяют как

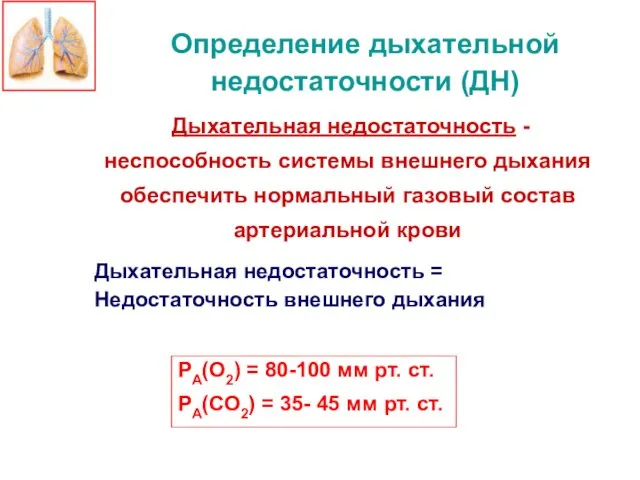

- 19. Определение дыхательной недостаточности (ДН) Дыхательная недостаточность = Недостаточность внешнего дыхания Дыхательная недостаточность - неспособность системы внешнего

- 20. Классификация ДН Скорость развития Степень тяжести Патогенез

- 21. Классификация ДН Скорость развития Степень тяжести Патогенез

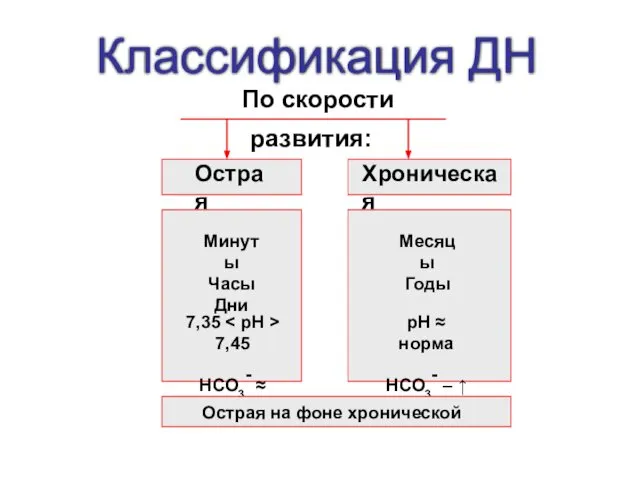

- 22. Классификация ДН 7,35 7,45 НСО3- ≈ норма рН ≈ норма НСО3- – ↑ Острая на фоне

- 23. Классификация ДН Скорость развития Степень тяжести Патогенез

- 24. Газовый состав крови у больных с ДН

- 25. Классификация ДН Скорость развития Степень тяжести Патогенез

- 26. Классификация ДН По патогенезу Гипоксемическая (ДН I типа) [Паренхиматозная/ легочная] Гиперкапническая (ДН II типа) [Вентиляционная/ насосная]

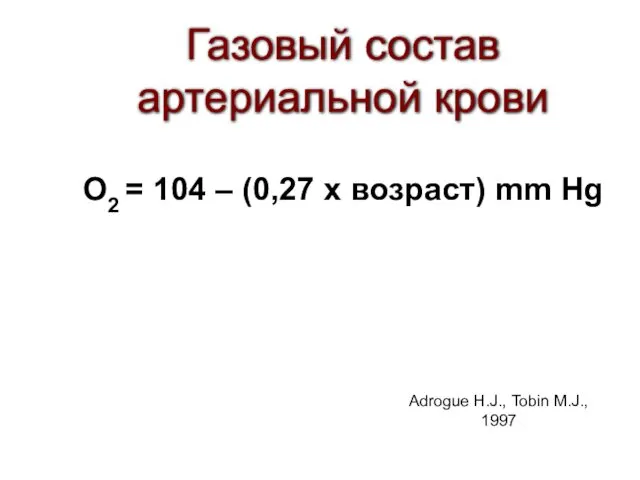

- 27. Газовый состав артериальной крови О2 = 104 – (0,27 x возраст) mm Hg Adrogue H.J., Tobin

- 28. Клиника ДН включает в себя: Одышку, Участие в акте дыхания респираторных мышц, Диффузный «теплый» цианоз.

- 29. Симптомы дыхательной недостаточности Проявления гиперкапнии - Потливость - Бессонница - Хлопающий тремор - Утренние головные боли

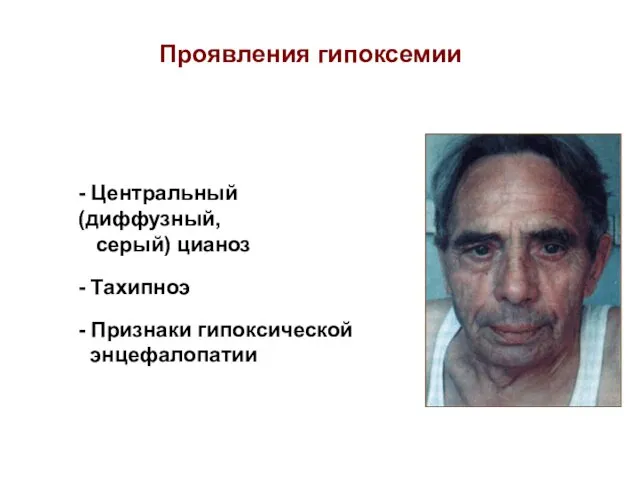

- 30. Проявления гипоксемии - Центральный (диффузный, серый) цианоз - Тахипноэ - Признаки гипоксической энцефалопатии

- 31. Причины ДН Поражение органов дыхания: воздухопроводящих путей и легочной поверхности – собственно легочная недостаточность Поражение костно-мышечного

- 32. Поражение бронхов, паренхимы легких: Бронхообструктивный синдром (бронхоспазм, отечно-воспалительные изменения бронхиального дерева, нарушение опорных структур мелких бронхов,

- 33. Поражение костно-мышечного каркаса грудной клетки, дыхательной мускулатуры и плевры: Ограничения движений грудной клетки (кифосколиоз, болезнь Бехтерева

- 34. Нарушения регуляции дыхания: Угнетение дыхательного центра (церебральная ишемия, влияние лекарственных препаратов) Дыхательные неврозы Нарушение проведения нервно-мышечных

- 35. Нарушения кровообращения в малом круге кровообращения: Тромбэмболия легочной артерии Застой крови в малом круге кровообращения Редукция,

- 36. Метеотропные факторы, пыль, химические вещества, аллергены, микроорганизмы Причины заболеваний системы внешнего дыхания Гиперчувствительность дыхательных путей Ограничение

- 37. Нарушения легочной вентиляции Для осуществления адекватной легочной вентиляции необходимы 2 условия: Беспрепятственное прохождение воздуха по бронхиальному

- 38. Типы вентиляционной недостаточности Обструктивная вентиляционная недостаточность связана с нарушением бронхиальной проходимости (повышение аэродинамического сопротивления в бронхах)

- 40. Обструктивные нарушения Патогенез: гиперреактивность бронхов - выраженная бронхоконстрикция в ответ на раздражение Аллергическая гиперреактивность Неаллергическая гиперреактивнсть

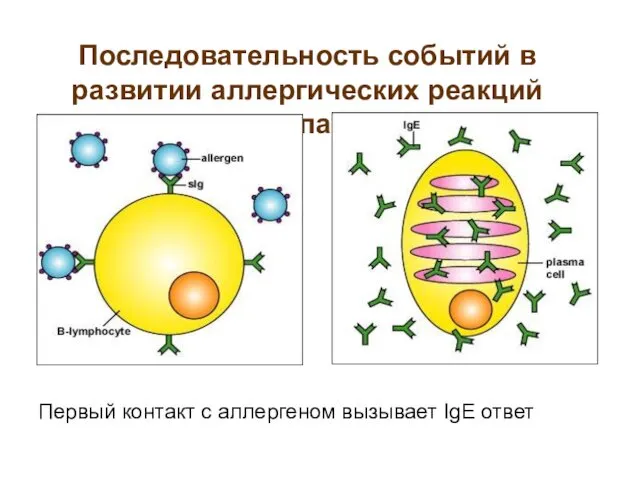

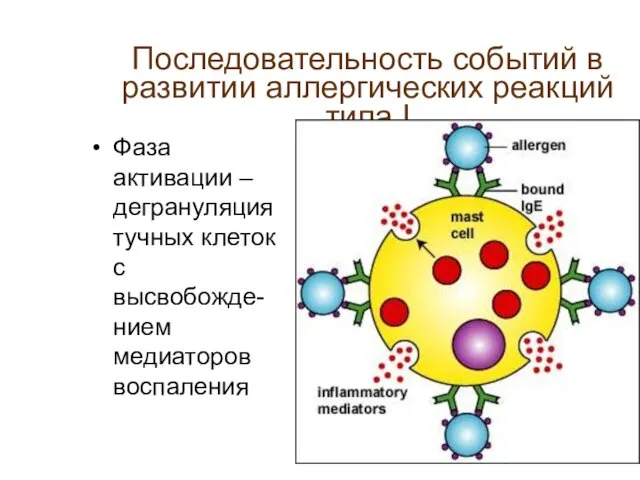

- 41. Последовательность событий в развитии аллергических реакций типа I Первый контакт с аллергеном вызывает IgE ответ

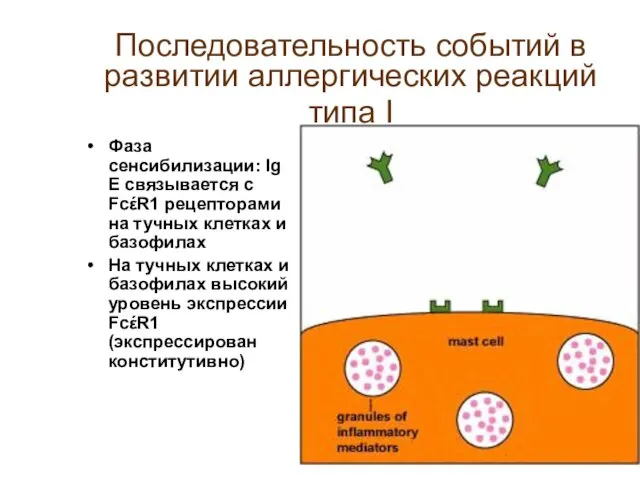

- 42. Последовательность событий в развитии аллергических реакций типа I Фаза сенсибилизации: Ig E связывается с FcέR1 рецепторами

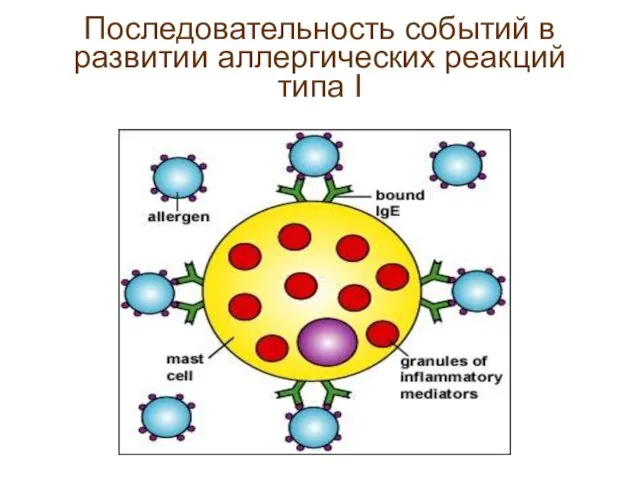

- 43. Последовательность событий в развитии аллергических реакций типа I

- 44. Последовательность событий в развитии аллергических реакций типа I Фаза активации – дегрануляция тучных клеток с высвобожде-нием

- 45. Дегрануляция тучной клетки (по D.Lawson) 1 – интактная тучная клетка (мембрана покрыта гранулами) 2 – дегрануляция

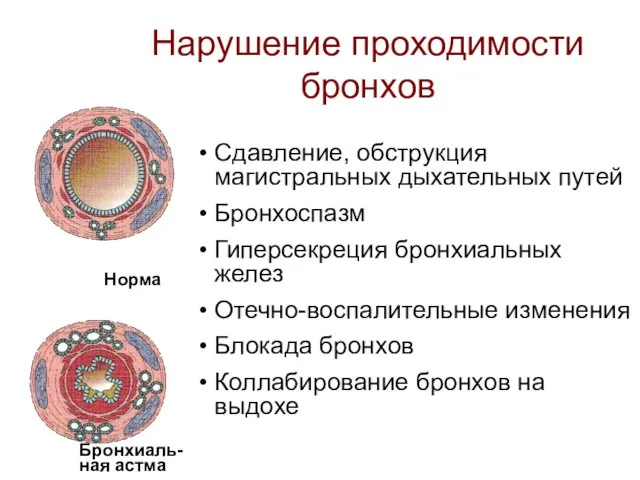

- 46. Нарушение проходимости бронхов Сдавление, обструкция магистральных дыхательных путей Бронхоспазм Гиперсекреция бронхиальных желез Отечно-воспалительные изменения Блокада бронхов

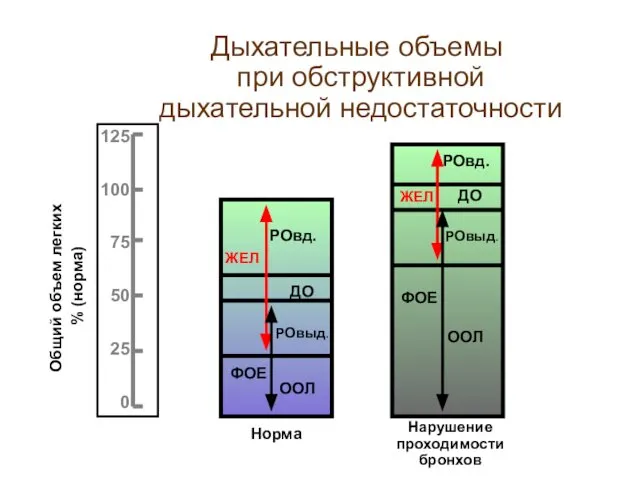

- 48. Дыхательные объемы при обструктивной дыхательной недостаточности Общий объем легких % (норма) Нарушение проходимости бронхов Норма

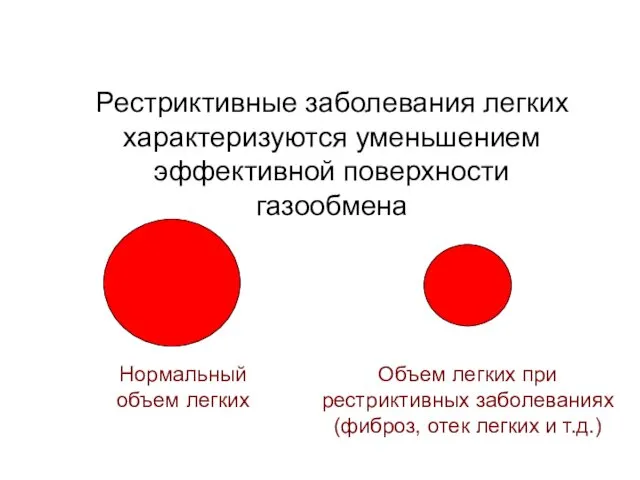

- 49. Рестриктивные заболевания легких характеризуются уменьшением эффективной поверхности газообмена

- 50. РЕСТРИКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ Пульмональные (гемо- и пневмоторакс, плевральные шварты, пневмофиброз, ателектаз, обширная пневмония, кисты легкого и др.)

- 51. Пневмония

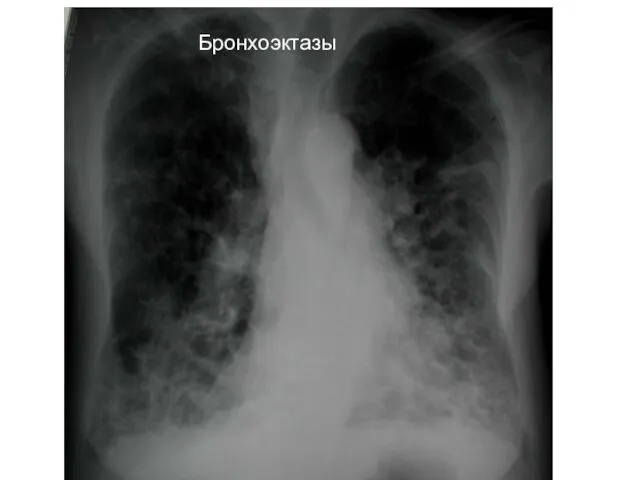

- 52. Бронхоэктазы

- 53. Пневмоторакс

- 54. Плеврит

- 55. Абсцесс легкого

- 56. Гамартохондрома

- 57. Гигантская гамартохондрома

- 58. Эмфизема легких

- 59. Rx torace bolla ipertesa

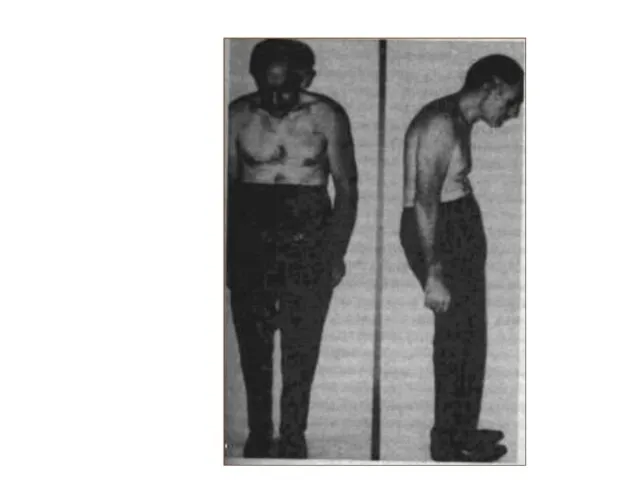

- 60. Кифосколиоз

- 61. Болезнь Бехтерева

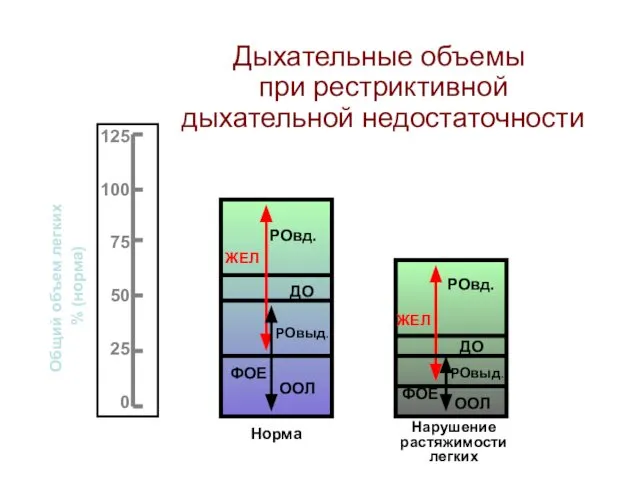

- 63. Дыхательные объемы при рестриктивной дыхательной недостаточности Общий объем легких % (норма) Норма Нарушение растяжимости легких

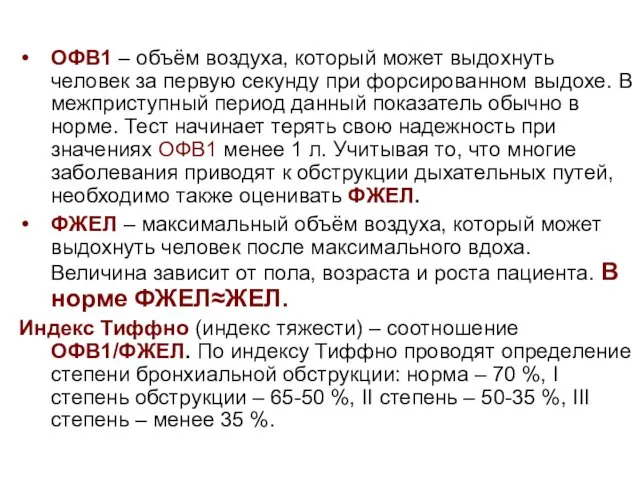

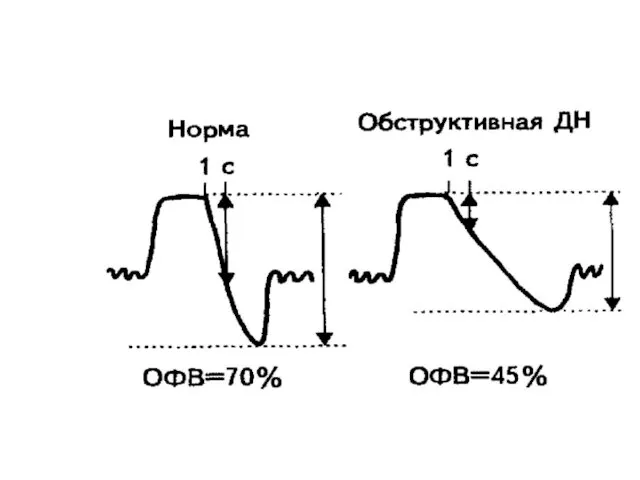

- 64. ОФВ1 – объём воздуха, который может выдохнуть человек за первую секунду при форсированном выдохе. В межприступный

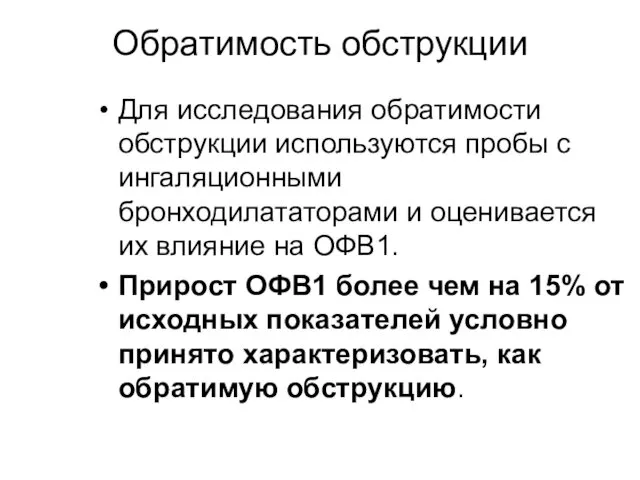

- 66. Обратимость обструкции Для исследования обратимости обструкции используются пробы с ингаляционными бронходилататорами и оценивается их влияние на

- 68. ФЖЕЛ≈ЖЕЛ в норме Обструкция: ФЖЕЛ Рестрикция: ФЖЕЛ>ЖЕЛ

- 69. Для изменений спирограммы обструктивного типа характерно значимое уменьшение показателей скорости потока при сниженной или нормальной функциональной

- 70. Аэрогематический барьер Причины нарушения диффузии О2 Утолщение (уплотнение) альвеолярно-капиллярной мембраны) Уменьшение поверхности диффузии Уменьшение образования сурфактанта

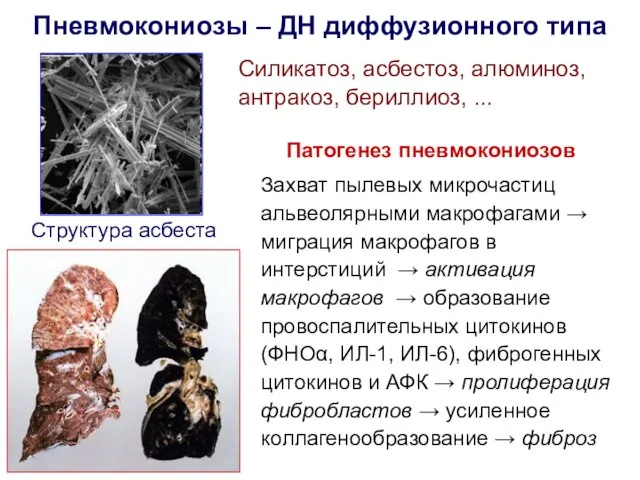

- 71. Пневмокониозы – ДН диффузионного типа Структура асбеста Силикатоз, асбестоз, алюминоз, антракоз, бериллиоз, ... Патогенез пневмокониозов Захват

- 72. Отек легкого Интерстициальный Альвеолярный Кардиогенный (недостаточность левого желудочка → ↑Ргидр) Некардиогенный (повреждение альвеолокапиллярной мембраны → ↑

- 73. Определение респираторного дистресс-синдрома Выраженная артериальная гипоксемия Обширные двусторонние легочные инфильтраты (Rg) Уменьшение растяжимости легочной ткани

- 74. Причины респираторного дистресс-синдрома Менее распространенные: Ушиб (контузия) легкого Жировая эмболия Вдыхание СО или высоких концентраций О2

- 75. Стадии РДСВ Повреждение эндотелия Интерстициальный отек Повреждение клеток альвеолярного эпителия Альвеолярный отек

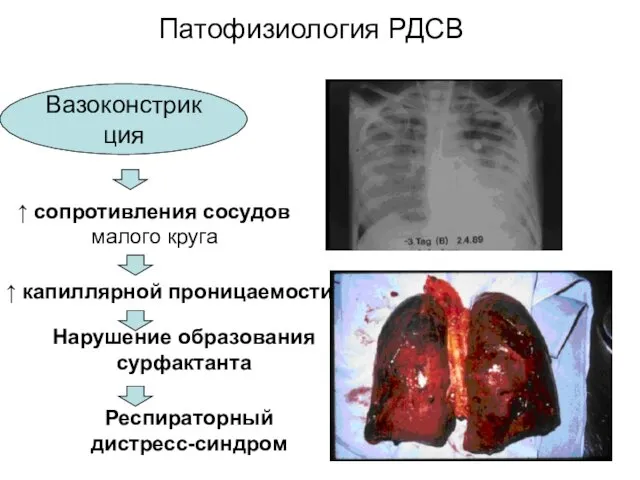

- 76. Патофизиология РДСВ Вазоконстрикция ↑ сопротивления сосудов малого круга ↑ капиллярной проницаемости Нарушение образования сурфактанта Респираторный дистресс-синдром

- 77. Причины нарушения перфузии легких Эмболия легочной артерии Системные васкулиты Легочная гипертензия Увеличение бронхиального коллатерального кровотока Артерио-венозные

- 78. Легочная гипертензия (АГ) – стойкое повышение среднего давления в легочной артерии выше 25 мм рт. ст.

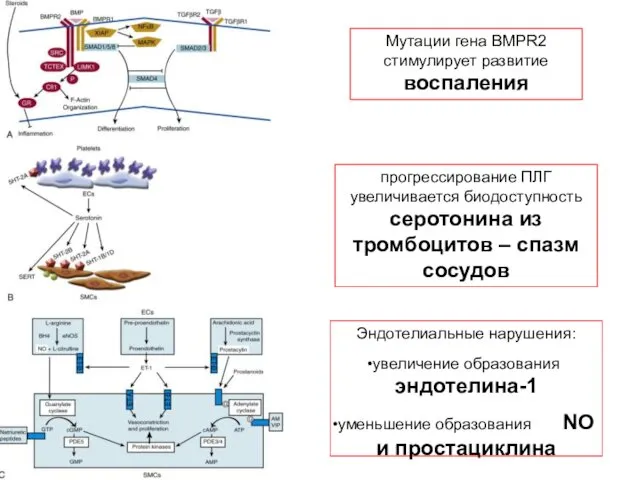

- 79. Генетические нарушения при наследственных формах первичной легочной гипертензии ген рецептора типа 2 к протеину костного морфогенеза

- 80. Мутации гена BMPR2 стимулирует развитие воспаления прогрессирование ПЛГ увеличивается биодоступность серотонина из тромбоцитов – спазм сосудов

- 81. Морфология легочных артериальных сосудов в норме и при первичной легочной гипертензии Норма Первичная легочная гипертензия

- 82. Прогноз при первичной легочной гипертензии

- 83. Вторичные легочные гипертензии Вызванная медикаментозными и токсическими воздействиями Обусловленная поражением левых камер сердца Обусловленная патологией дыхательной

- 84. Легочная гипертензия

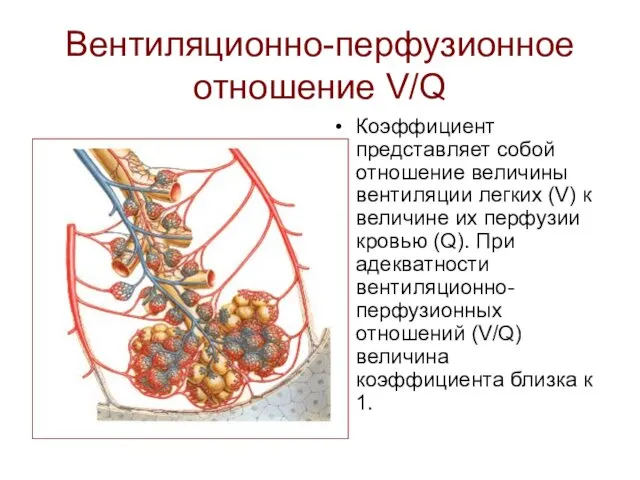

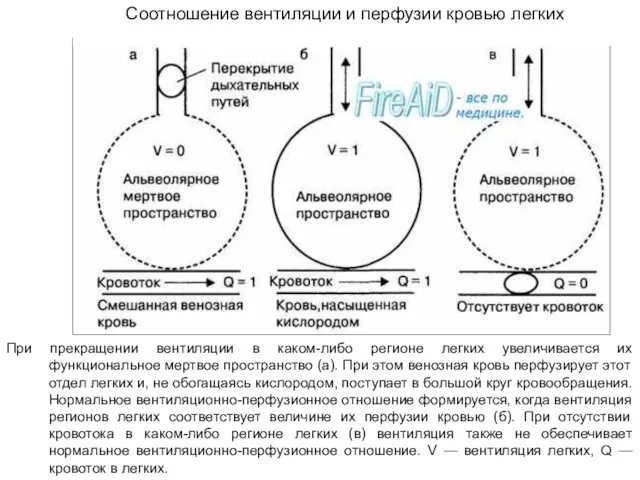

- 85. Вентиляционно-перфузионное отношение V/Q Коэффициент представляет собой отношение величины вентиляции легких (V) к величине их перфузии кровью

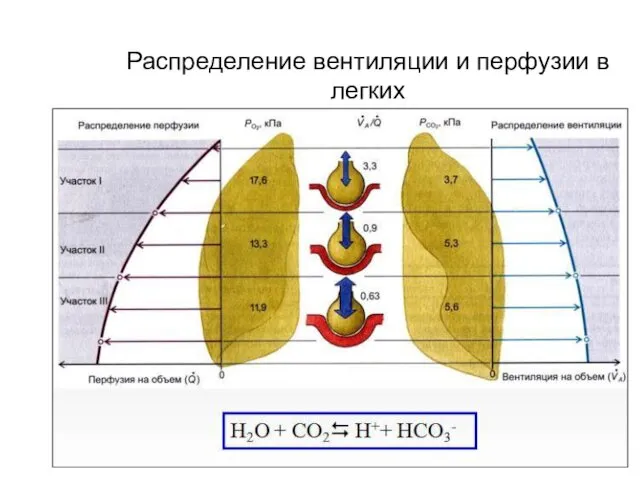

- 86. Распределение вентиляции и перфузии в легких

- 87. Соотношение вентиляции и перфузии кровью легких При прекращении вентиляции в каком-либо регионе легких увеличивается их функциональное

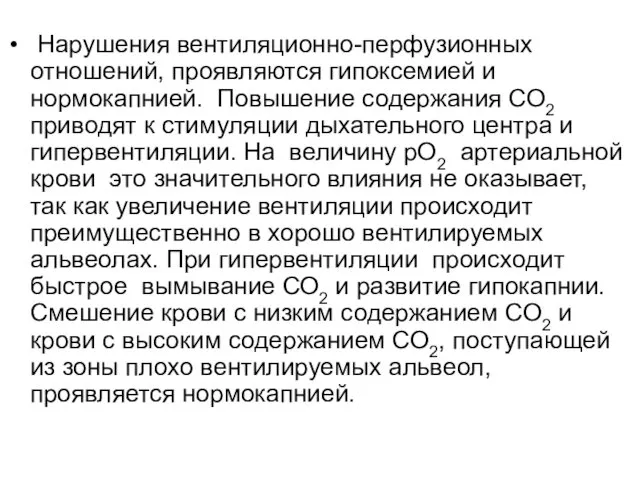

- 88. Нарушения вентиляционно-перфузионных отношений, проявляются гипоксемией и нормокапнией. Повышение содержания СО2 приводят к стимуляции дыхательного центра и

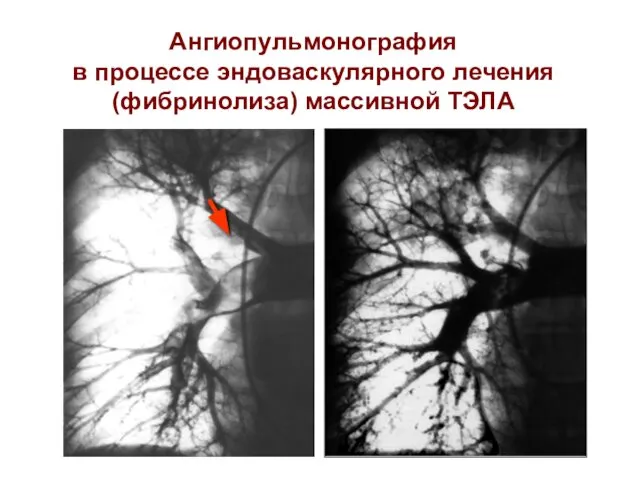

- 90. Ангиопульмонография в процессе эндоваскулярного лечения (фибринолиза) массивной ТЭЛА

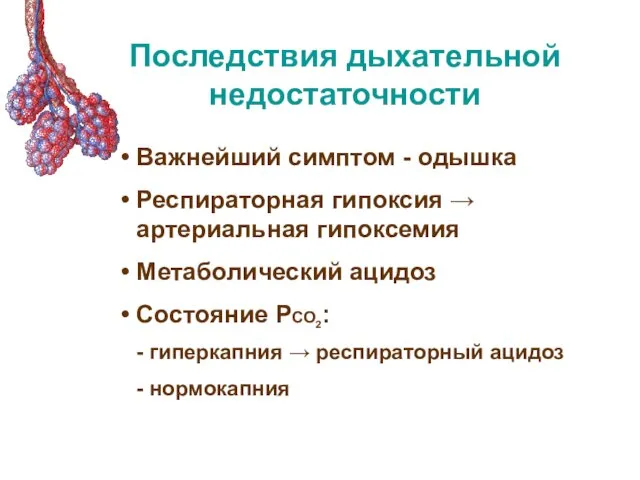

- 91. Последствия дыхательной недостаточности Важнейший симптом - одышка Респираторная гипоксия → артериальная гипоксемия Метаболический ацидоз Состояние РСО2:

- 92. Одышка Одышка — нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся чувством нехватки воздуха Инспираторная Экспираторная

- 93. Диспноэ Тахипноэ — учащенное поверхностное дыхание (свыше 20 ЧДД в минуту). Наблюдается при анемии, лихорадке, болезнях

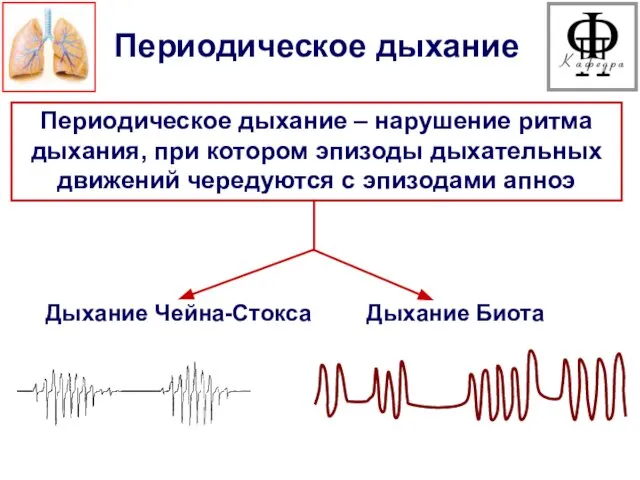

- 94. Периодическое дыхание – нарушение ритма дыхания, при котором эпизоды дыхательных движений чередуются с эпизодами апноэ Периодическое

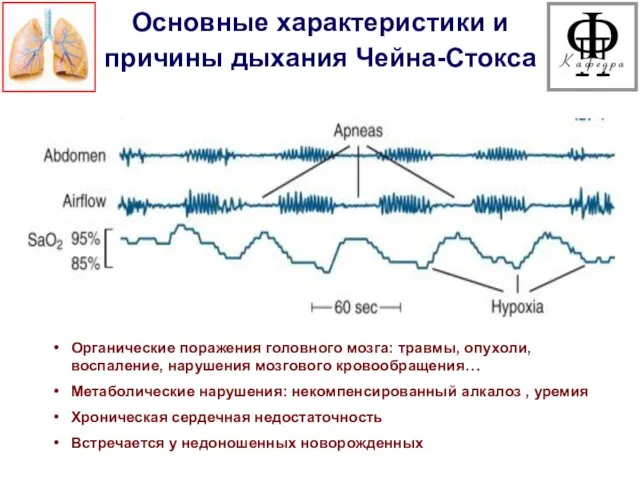

- 96. Основные характеристики и причины дыхания Чейна-Стокса Органические поражения головного мозга: травмы, опухоли, воспаление, нарушения мозгового кровообращения…

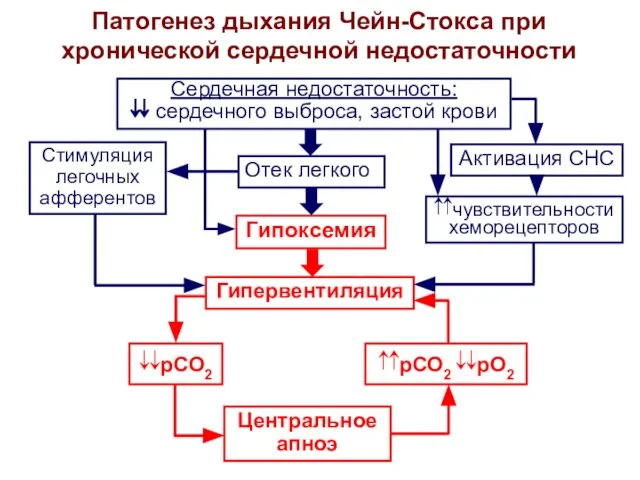

- 97. Патогенез дыхания Чейн-Стокса при хронической сердечной недостаточности Сердечная недостаточность: ⇊ сердечного выброса, застой крови Отек легкого

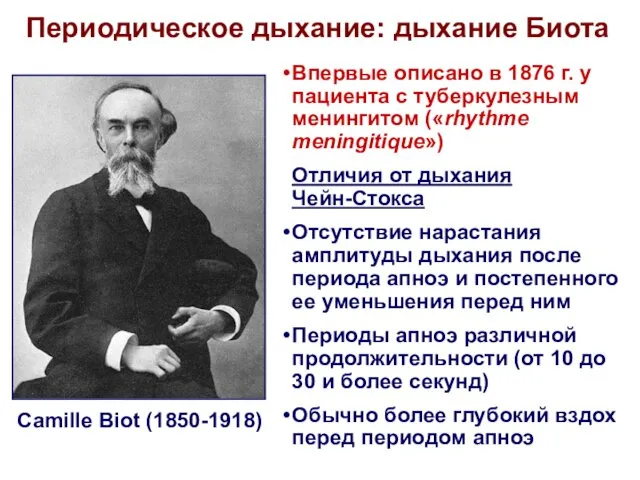

- 98. Периодическое дыхание: дыхание Биота Camille Biot (1850-1918) Впервые описано в 1876 г. у пациента с туберкулезным

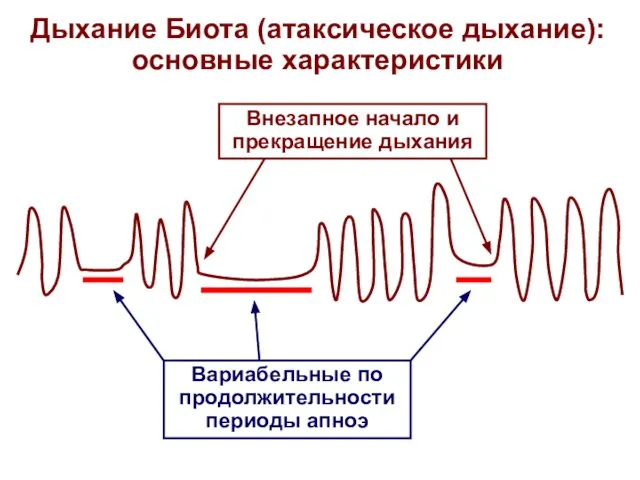

- 99. Вариабельные по продолжительности периоды апноэ Внезапное начало и прекращение дыхания Дыхание Биота (атаксическое дыхание): основные характеристики

- 102. Скачать презентацию

![Классификация ДН По патогенезу Гипоксемическая (ДН I типа) [Паренхиматозная/ легочная] Гиперкапническая](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/452550/slide-25.jpg)

Безопасность при гемотрансфузии

Безопасность при гемотрансфузии Синдром карпального канала

Синдром карпального канала Клинический разбор больного

Клинический разбор больного Перегрузка сердца

Перегрузка сердца Гормональная контрацепция. Медикаментозные аборты

Гормональная контрацепция. Медикаментозные аборты Аменорея у девушек

Аменорея у девушек Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит Психолого-педагогічна характеристика і освіта дітей з інтелектуальною недостатністю та дітей із затримкою психічного розвитку

Психолого-педагогічна характеристика і освіта дітей з інтелектуальною недостатністю та дітей із затримкою психічного розвитку Интернет

Интернет Структура и свойства антигена

Структура и свойства антигена Генетические заболевания лошадей

Генетические заболевания лошадей Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Вирусные диареи

Вирусные диареи Функциональная асимметрия головного мозга

Функциональная асимметрия головного мозга Стороны общения. Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения

Стороны общения. Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения Сосудистые заболевания головного мозга у детей

Сосудистые заболевания головного мозга у детей Профилактика стоматологических заболеваний

Профилактика стоматологических заболеваний Предмет психологии. Лекция № 1

Предмет психологии. Лекция № 1 Анализ ассортимента МИ: лечебная косметика. Консультирование при отпуске

Анализ ассортимента МИ: лечебная косметика. Консультирование при отпуске Неотложные состояния в педиатрии

Неотложные состояния в педиатрии Ишемия. Коронарная недостаточность. Сердечная недостаточность

Ишемия. Коронарная недостаточность. Сердечная недостаточность Иммуномодуляторы при беременности

Иммуномодуляторы при беременности История развития эпидемиологической службы в Рязанской области

История развития эпидемиологической службы в Рязанской области Глаза - зеркало души

Глаза - зеркало души Паразитарные хирургические заболевания

Паразитарные хирургические заболевания Основные методы исследований функций ведущих систем организма

Основные методы исследований функций ведущих систем организма Роди. Термін вагітності

Роди. Термін вагітності Тістем түрлері

Тістем түрлері