Содержание

- 2. Токсикокинетика– раздел токсикологии, в рамках которого изучаются закономерности резорбции ксенобиотиков в организм, их распределения, биотрансформации и

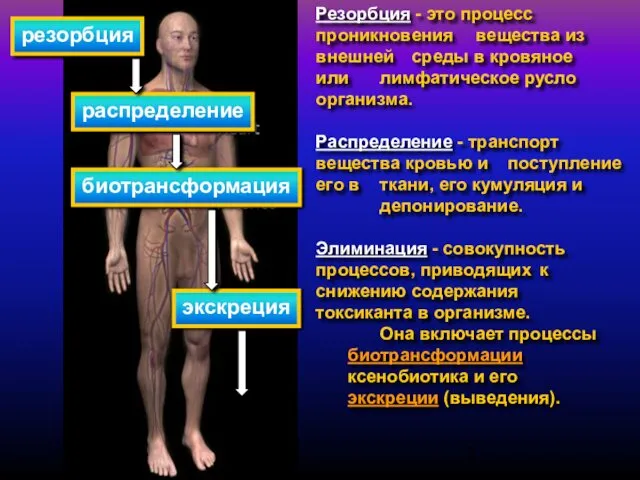

- 3. распределение экскреция биотрансформация резорбция Резорбция - это процесс проникновения вещества из внешней среды в кровяное или

- 4. Растворение – накопление вещества в жидкой фазе (растворителе). Конвекция – механическое перемешивание среды, приводящее к выравниванию

- 5. агрегатное состояние - коэффициент распределения в системе «масло/вода» - размер молекулы - константа диссоциации; диссоциировавшие молекулы

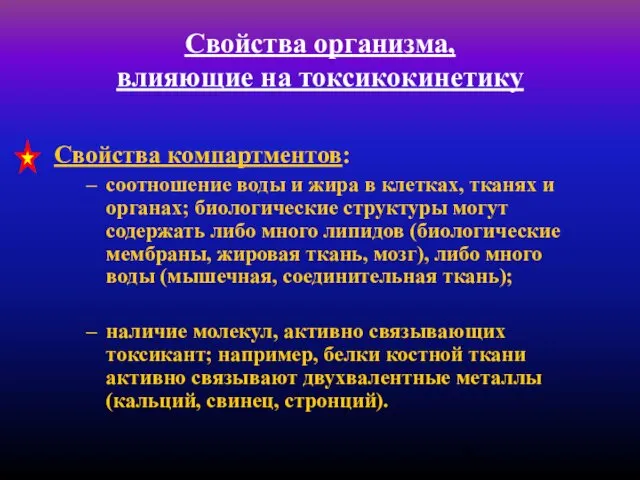

- 6. Свойства организма, влияющие на токсикокинетику Свойства компартментов: соотношение воды и жира в клетках, тканях и органах;

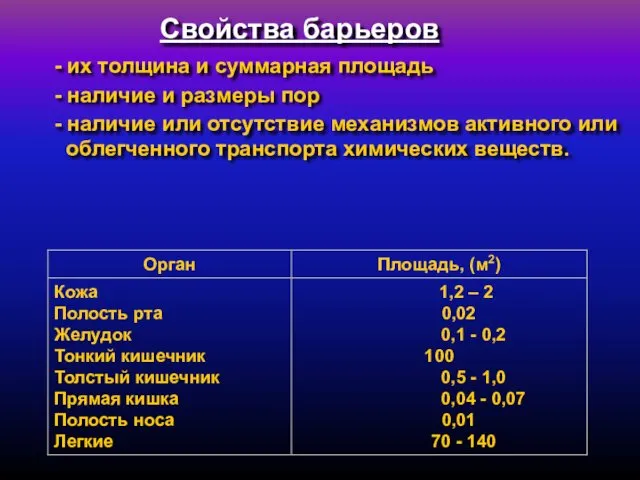

- 7. - их толщина и суммарная площадь - наличие и размеры пор - наличие или отсутствие механизмов

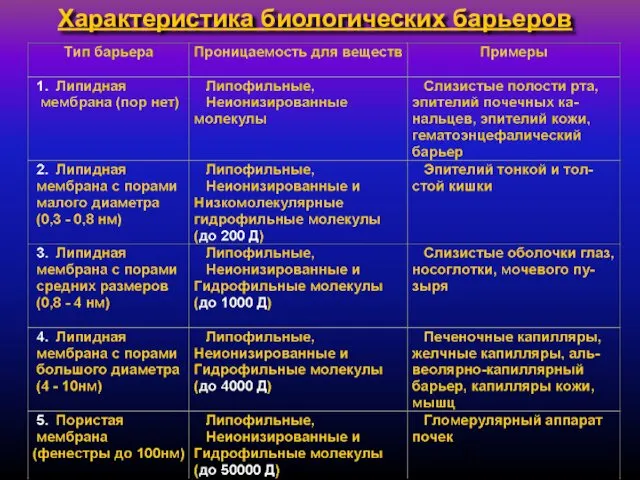

- 8. Характеристика биологических барьеров

- 9. Резорбция - это процесс проникновения вещества из внешней среды в кровяное или лимфатическое русло организма. Действие

- 10. В резорбции токсикантов участвуют: Легкие – ингаляционное воздействие; Кожа – трансдермальное воздействие; Желудочно-кишечный тракт – энтеральное

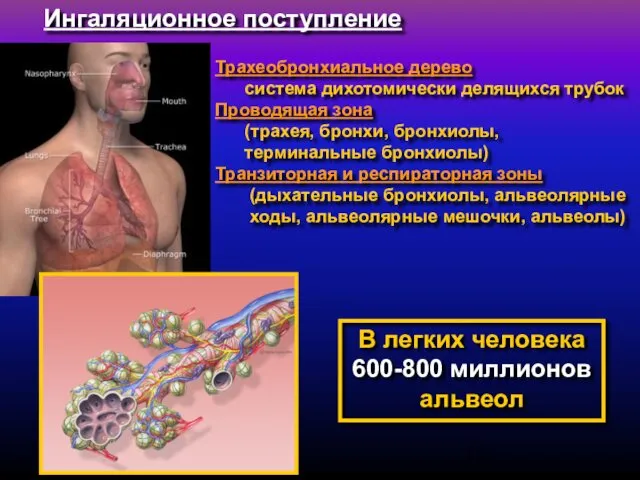

- 11. Ингаляционное поступление Трахеобронхиальное дерево система дихотомически делящихся трубок Проводящая зона (трахея, бронхи, бронхиолы, терминальные бронхиолы) Транзиторная

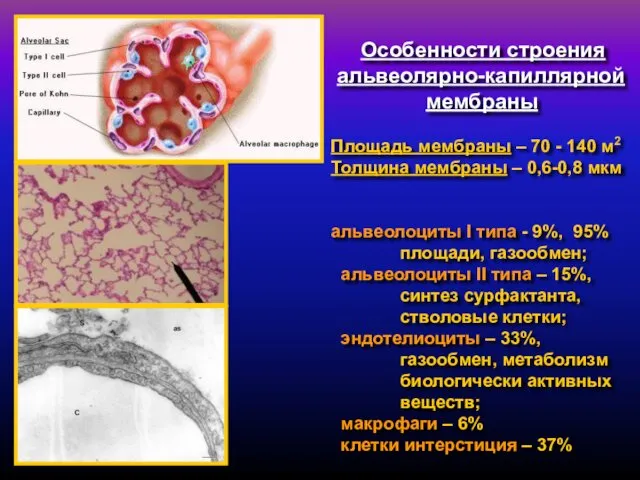

- 12. Особенности строения альвеолярно-капиллярной мембраны Площадь мембраны – 70 - 140 м2 Толщина мембраны – 0,6-0,8 мкм

- 13. Легкие – основной путь поступления в организм газов (паров) и аэрозолей. Факторы, определяющие легочную резорбцию инертных

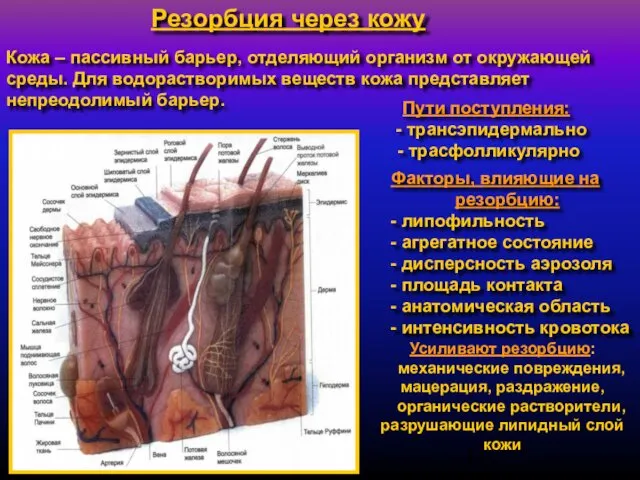

- 14. Резорбция через кожу Кожа – пассивный барьер, отделяющий организм от окружающей среды. Для водорастворимых веществ кожа

- 15. Резорбция через желудочно-кишечный тракт Факторы, влияющие на скорость резорбции различия рН содержимого отделов ЖКТ неодинаковая площадь

- 16. Распределение - транспорт вещества кровью и поступление его в ткани, его кумуляция и депонирование. Распределение -

- 17. Органы экскреции: Почки; Легкие (для газов и летучих соединений); Печень; Слизистая оболочка ЖКТ; Кожа и ее

- 18. Почечная экскреция Почки – важнейший орган выделения, через который выводятся продукты обмена веществ, многие ксенобиотики и

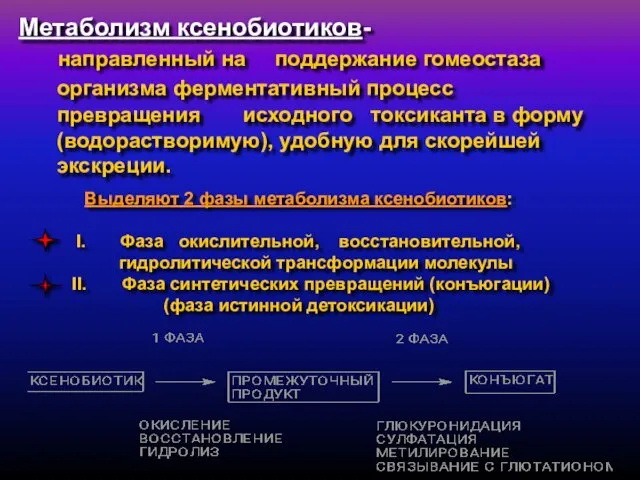

- 19. Метаболизм ксенобиотиков- направленный на поддержание гомеостаза организма ферментативный процесс превращения исходного токсиканта в форму (водорастворимую), удобную

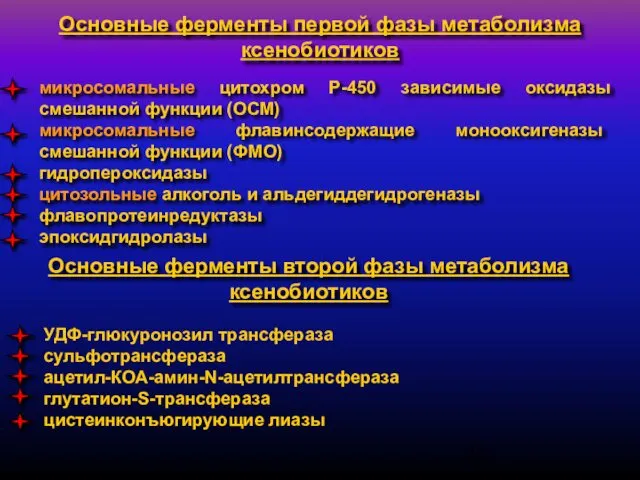

- 20. Основные ферменты первой фазы метаболизма ксенобиотиков микросомальные цитохром Р-450 зависимые оксидазы смешанной функции (ОСМ) микросомальные флавинсодержащие

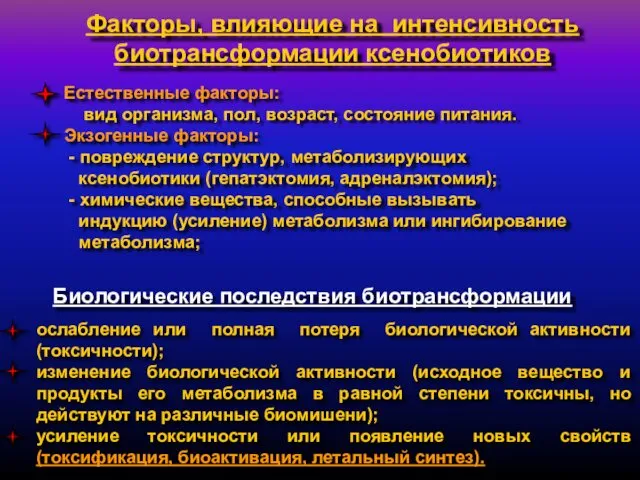

- 21. Факторы, влияющие на интенсивность биотрансформации ксенобиотиков Естественные факторы: вид организма, пол, возраст, состояние питания. Экзогенные факторы:

- 22. Количественные характеристики токсикокинетики квота резорбции (биодоступность) – отношение всосавшегося вешества к общему количеству апплицированного тем или

- 23. Токсикодинамика - раздел токсикологии, в рамках которого изучается механизм токсического действия, закономерности развития (патогенез) и проявления

- 24. Механизм токсического действия - взаимодействие на молекулярном уровне токсиканта или продуктов его превращения в организме со

- 25. Физико-химические реакции Растворение токсиканта в липидной или водной среде клеток и тканей организма приводит к изменению

- 26. Физико-химические реакции Растворение токсиканта в липидной или водной среде клеток и тканей организма приводит к изменению

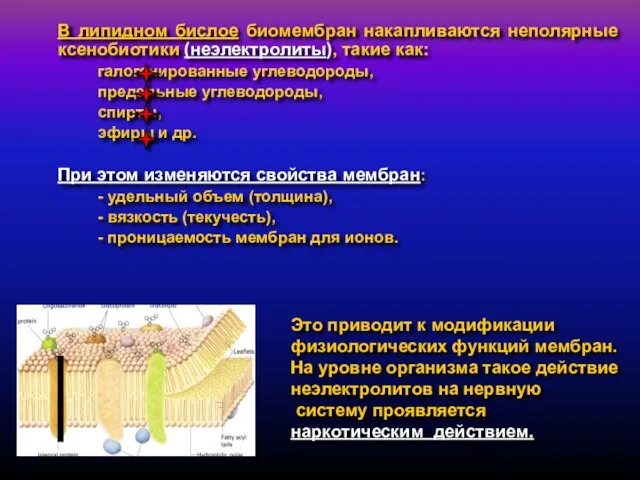

- 27. В липидном бислое биомембран накапливаются неполярные ксенобиотики (неэлектролиты), такие как: галогенированные углеводороды, предельные углеводороды, спирты, эфиры

- 28. В водной фазе клетки, ткани растворяются электролиты: кислоты щелочи сильные окислители и др. При этом изменяются

- 29. Основная особенность физико-химических эффектов – отсутствие специфичности в действии токсиканта Токсичность вещества в этом случае определяется

- 30. Химические реакции В основе токсического действия чаще лежат химические реакции вещества с определенными структурными элементами живой

- 31. Сальварсан ( «препарат 606» и арсфенамин) — лекарство от сифилиса, созданное Паулем Эрлихом. Число 606 —

- 32. Токсичность вещества тем выше, - чем большее значение имеет рецептор для жизнедеятельности организма; - чем прочнее

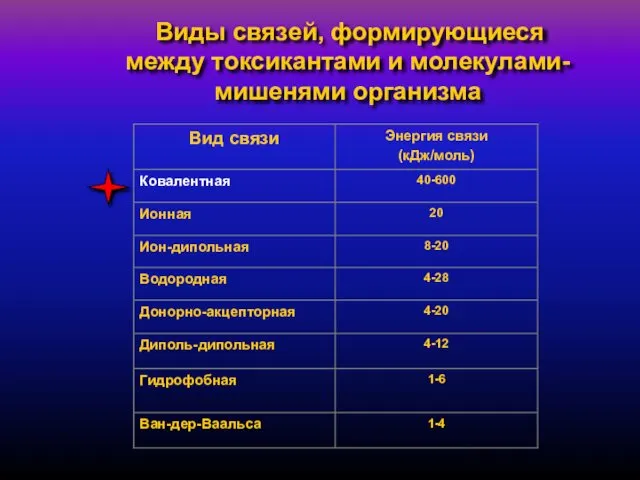

- 33. Виды связей, формирующиеся между токсикантами и молекулами-мишенями организма

- 34. токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество “активных“ рецепторов (мишеней) вступило во взаимодействие с

- 35. Мишенями (рецепторами) для токсического воздействия могут быть: 1. Компоненты межклеточной жидкости и плазмы крови: - электролиты;

- 36. Токсический процесс - формирование и развитие реакций биосистемы на действие токсиканта, приводящее к ее повреждению (т.е.

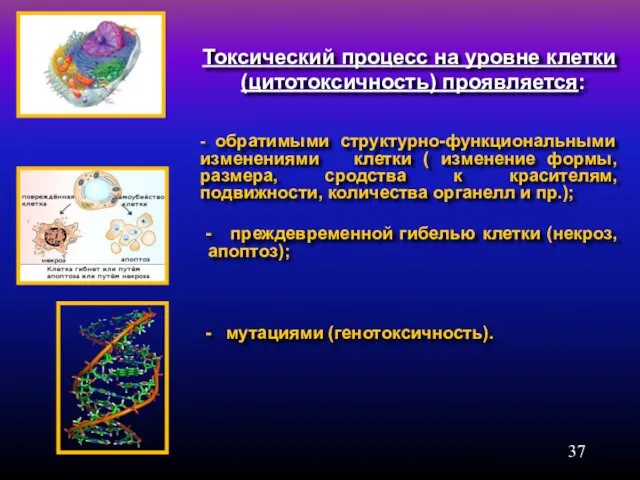

- 37. Токсический процесс на уровне клетки (цитотоксичность) проявляется: - обратимыми структурно-функциональными изменениями клетки ( изменение формы, размера,

- 38. Общие механизмы цитотоксичности нарушение энергетического обмена; активация свободнорадикальных процессов в клетке; повреждение клеточных мембран; нарушение гомеостаза

- 39. Развитие токсического процесса Повреждение биологических систем реализуется нарушением основных функций живого: энергетического обмена; пластического обмена; системы

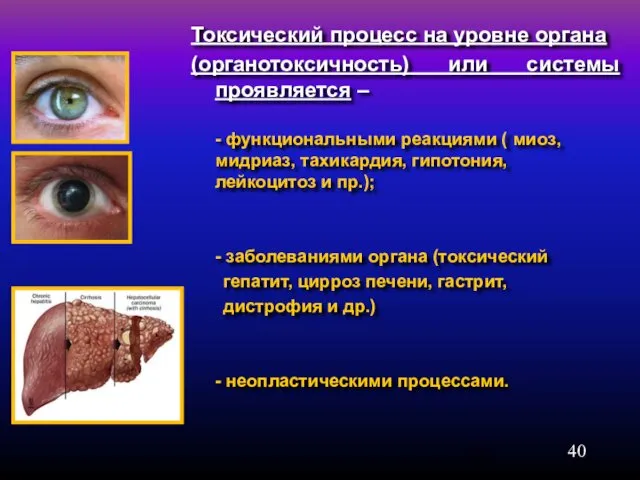

- 40. Токсический процесс на уровне органа (органотоксичность) или системы проявляется – - функциональными реакциями ( миоз, мидриаз,

- 42. Скачать презентацию

Гидронефроз. Классификация

Гидронефроз. Классификация История развития компьютерной томографии

История развития компьютерной томографии Motivation is everything

Motivation is everything Нейротропные средства

Нейротропные средства Жизненные циклы семьи

Жизненные циклы семьи Дискуссионный клуб «Про Канистерапию и не только...»

Дискуссионный клуб «Про Канистерапию и не только...» Психопатологическая семиотика. Психопатологическая синдромология. Определение. Первая помощь при эпилепсии

Психопатологическая семиотика. Психопатологическая синдромология. Определение. Первая помощь при эпилепсии Реакции организма на повреждения

Реакции организма на повреждения Материнский и детский травматизм в родах. Лекция 6

Материнский и детский травматизм в родах. Лекция 6 Возрастная анатомия человека. Периодизация индивидуального развития

Возрастная анатомия человека. Периодизация индивидуального развития Аномалия Арнольда – Киари

Аномалия Арнольда – Киари Острые желудочно-кишечные заболевания

Острые желудочно-кишечные заболевания Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов Московской области в возрасте 7-16 лет

Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов Московской области в возрасте 7-16 лет Фармацевтическая символика. История и современность

Фармацевтическая символика. История и современность Periconception endogenous and exogenous maternal sex steroid hormones and risk of asthma and allergy in offspring

Periconception endogenous and exogenous maternal sex steroid hormones and risk of asthma and allergy in offspring ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА pravila_kotorye_nado_soblyudat1

pravila_kotorye_nado_soblyudat1 Характер повреждения речевого аппарата

Характер повреждения речевого аппарата Характеристика младенчества

Характеристика младенчества Клинический случай. Диагноз: сибирская язва

Клинический случай. Диагноз: сибирская язва Синдром Горнера, верхней глазничной щели, верхушки орбиты

Синдром Горнера, верхней глазничной щели, верхушки орбиты Health care systems and policy. (Chapter 9)

Health care systems and policy. (Chapter 9) Общественное здравоохранение

Общественное здравоохранение Пропедевтика внутренних болезней. Ревматизм. Хроническая ревматическая болезнь сердца

Пропедевтика внутренних болезней. Ревматизм. Хроническая ревматическая болезнь сердца Мозжечок. Внутримозжечковые связи

Мозжечок. Внутримозжечковые связи Материалы в клинике терапевтической стоматологии

Материалы в клинике терапевтической стоматологии Противовоспалительные средства

Противовоспалительные средства Сборы как лекарственная форма. Требования ГФ к степени измельченности ЛРС, виды упаковки сборов. Лекция 6

Сборы как лекарственная форма. Требования ГФ к степени измельченности ЛРС, виды упаковки сборов. Лекция 6