Содержание

- 2. Чума Острая зооантропонозная инфекционная болезнь, вызываемая Yersinia pestis. Характеризуется тяжелым клиническим течением с сильной интоксикацией, лихорадкой,

- 3. Таксономия Отдел Gracilicutes Семейство Enterobacteriaceae Род Yersinia Вид Yersinia pestis

- 8. Антигенная структура О-Аг (эндотоксин) липополисахаридно-белковый К-Аг капсульный, F1-Аг предохраняет от поглощения фагоцитами, не токсичный, но иммуногенный

- 9. Мышиный токсин Белковоподобное вещество, локализованное внутриклеточно Эффект – антагонист адренергических рецепторов LD50 для мышей менее 1

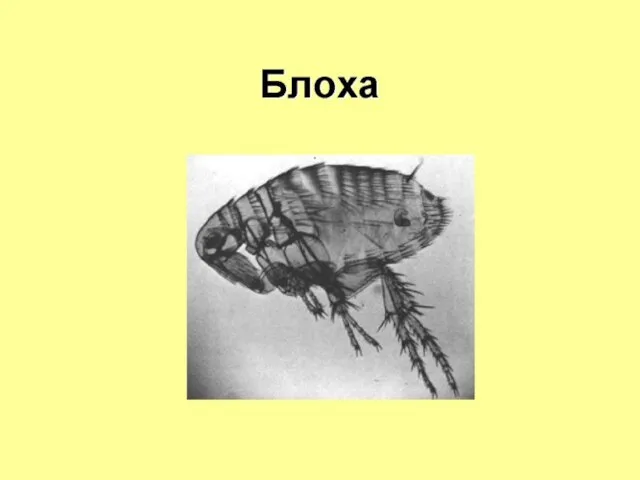

- 10. Эпидемиология Первичные хозяева – животные, грызуны (на 1 месте крысы) Вторичный (случайный) хозяин – человек Передается

- 12. Патогенез Y.pestis внедряется в месте укуса инфицированной блохи, которая питалась кровью больных грызунов Y.pestis поглощается фагоцитами,

- 13. Механизм развития заболевания 1. Лимфогенный перенос от места проникновения до лимфатических узлов 2. Распространение бактерий из

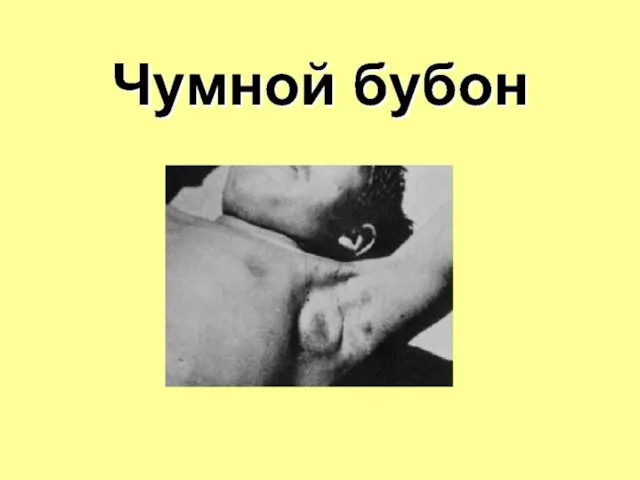

- 14. Клинические проявления Инкубационный период 1-6 суток Начало острое, внезапный подъем температуры, головные боли, налет на языке,

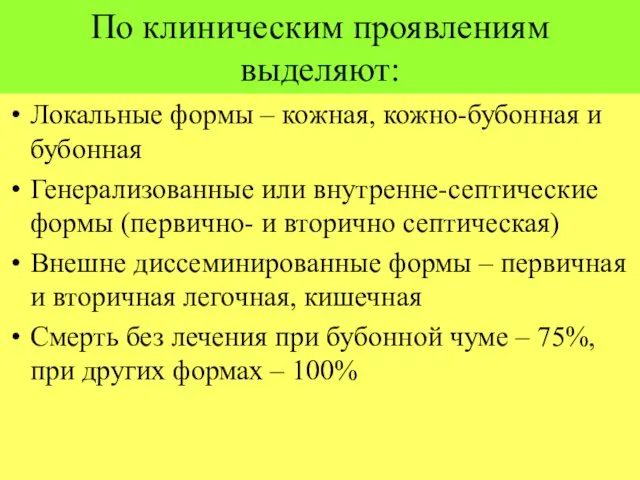

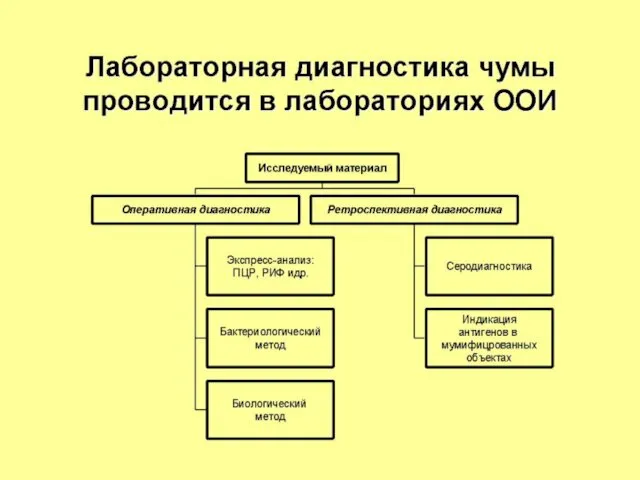

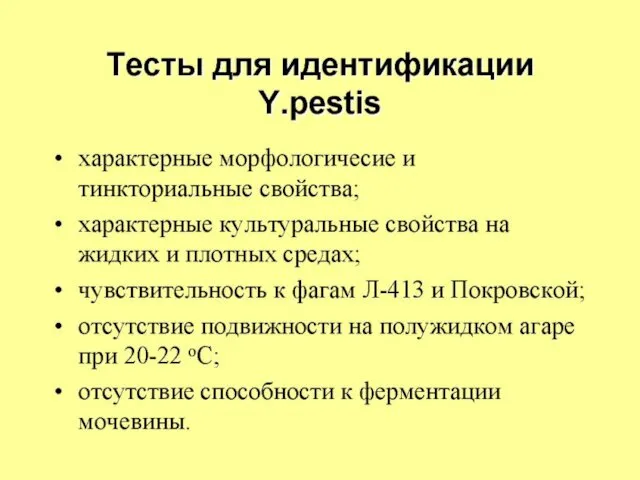

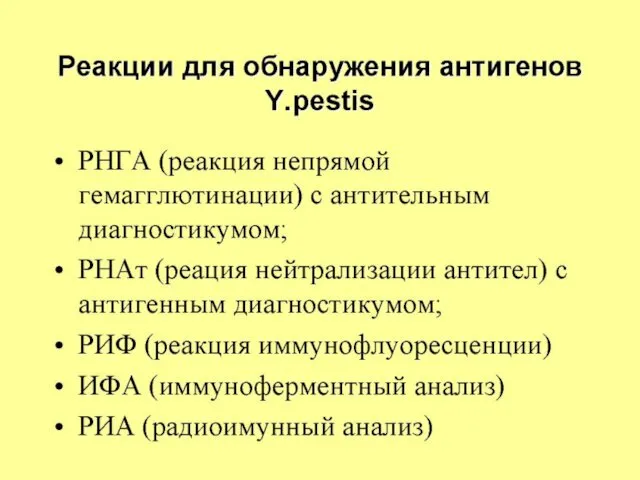

- 16. По клиническим проявлениям выделяют: Локальные формы – кожная, кожно-бубонная и бубонная Генерализованные или внутренне-септические формы (первично-

- 20. Лечение Антибиотики: Стрептомицин Левомицетин Препараты тетрациклинового ряда

- 21. Профилактика Специфическая – проводится по эпидемиологическим показаниям: живая чумная вакцина EV (накожно и подкожно), в России

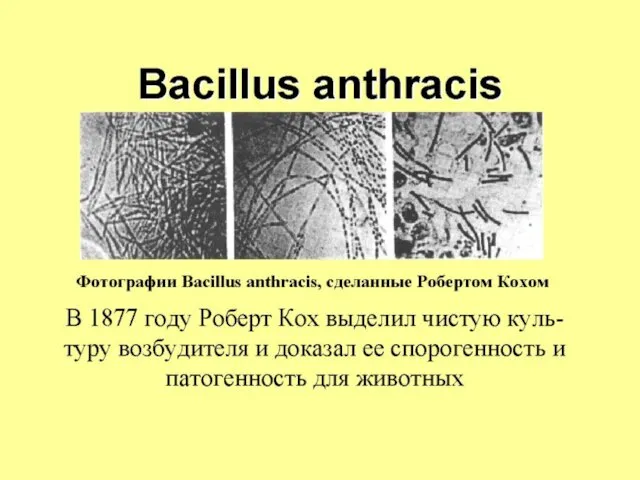

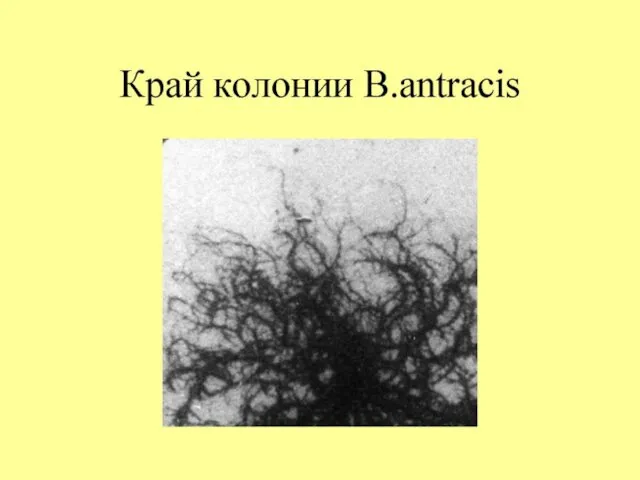

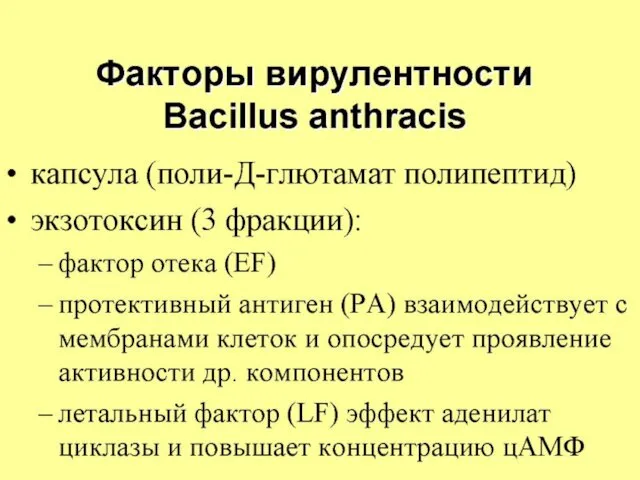

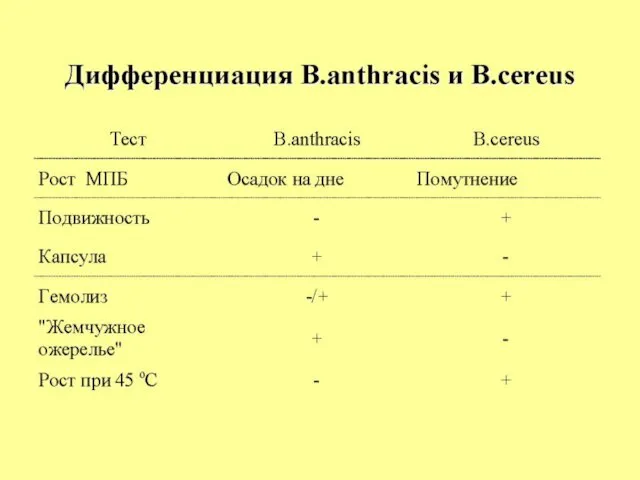

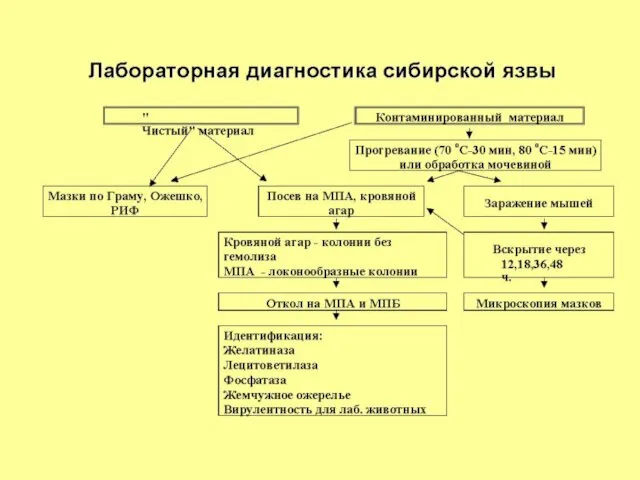

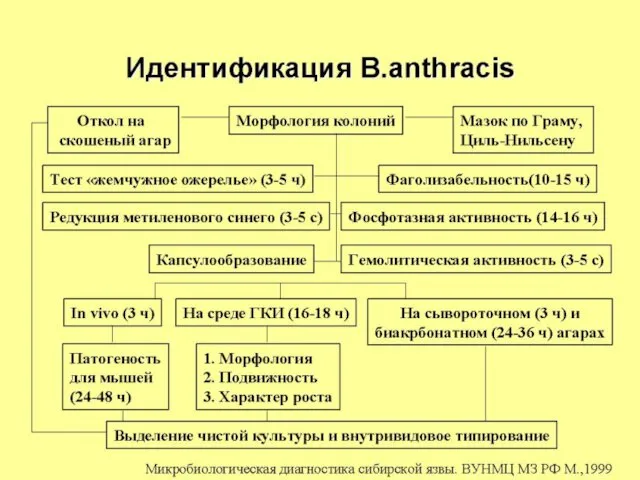

- 22. Возбудитель сибирской язвы Anthrax (греч) – злокачественный карбункул Сибирская язва – антропозоонозное заболевание, вызываемое Bacillus anthracis,

- 27. Клинические проявления зависят от пути заражения Инкубационный период 2-6 сут. Кожная форма – карбункул с черной

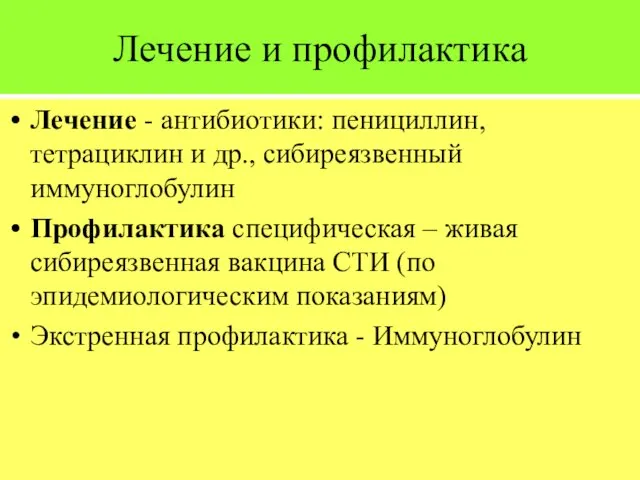

- 32. Лечение и профилактика Лечение - антибиотики: пенициллин, тетрациклин и др., сибиреязвенный иммуноглобулин Профилактика специфическая – живая

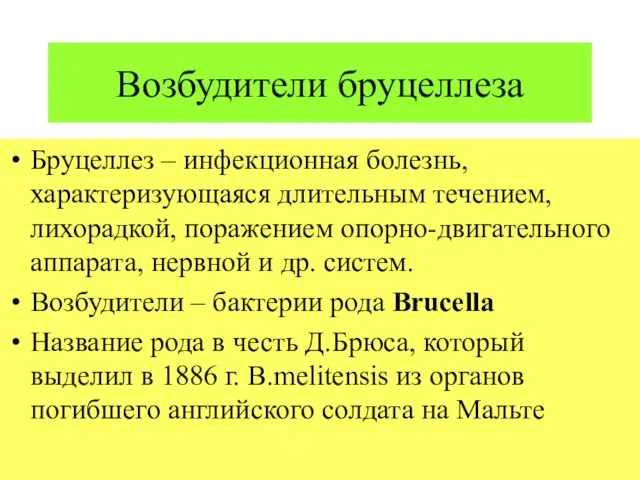

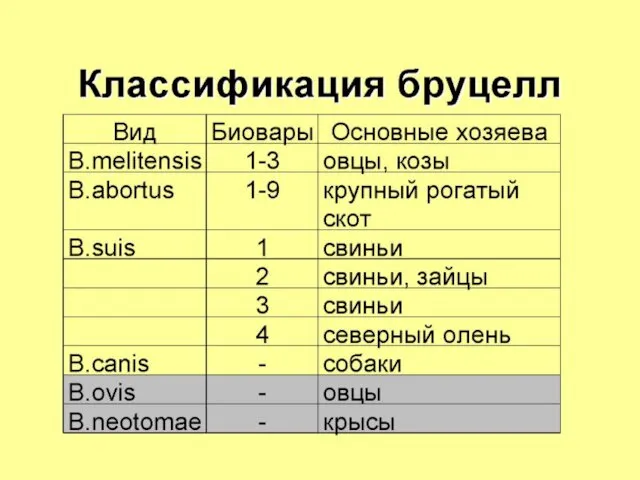

- 33. Возбудители бруцеллеза Бруцеллез – инфекционная болезнь, характеризующаяся длительным течением, лихорадкой, поражением опорно-двигательного аппарата, нервной и др.

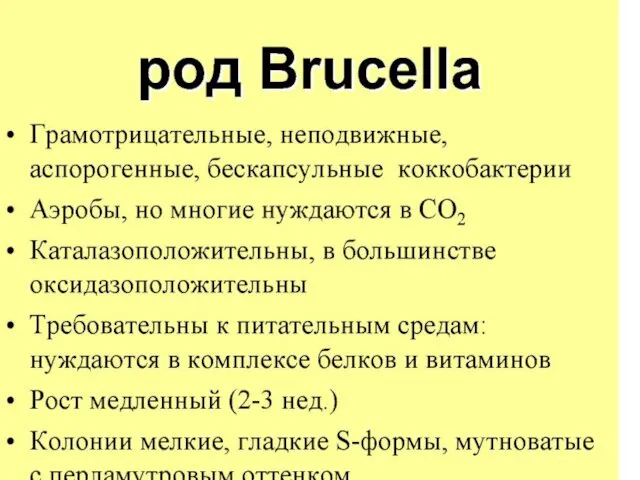

- 37. Свойства Биохимическая активность невысокая: ферментируют углеводы до кислоты и газа, некоторые биотипы вырабатывают H2S, красители (основной

- 38. Свойства Резистентность – устойчивы к низкой температуре, в замороженном мясе сохраняются до 5 мес., в молочных

- 39. Патогенез Проникают в организм через СО или поврежденную кожу По лимфотическим путям попадают в лимфоузлы Фагоцитоз

- 40. Клиника Инкубационный период 1-6 нед(обычно 1-3 нед.) Формы: первично- и вторично латентная, остросептическая, первично- и вторично-хроническая

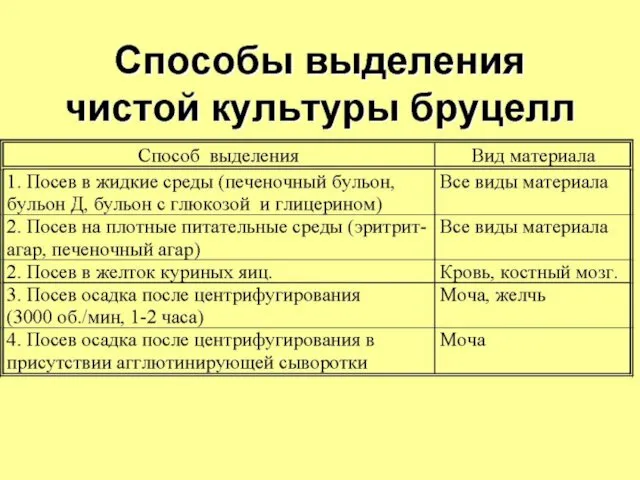

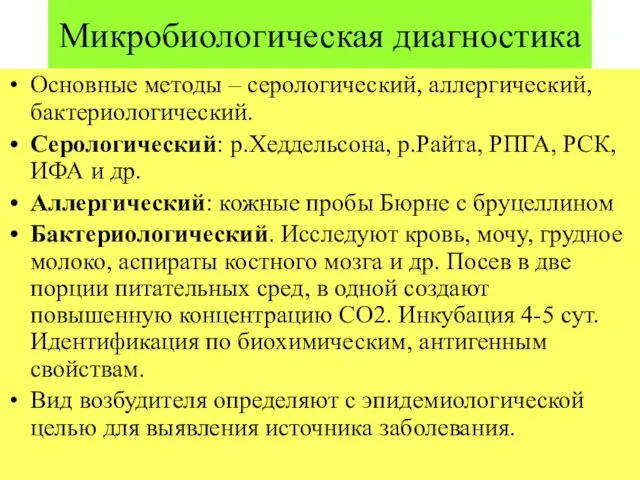

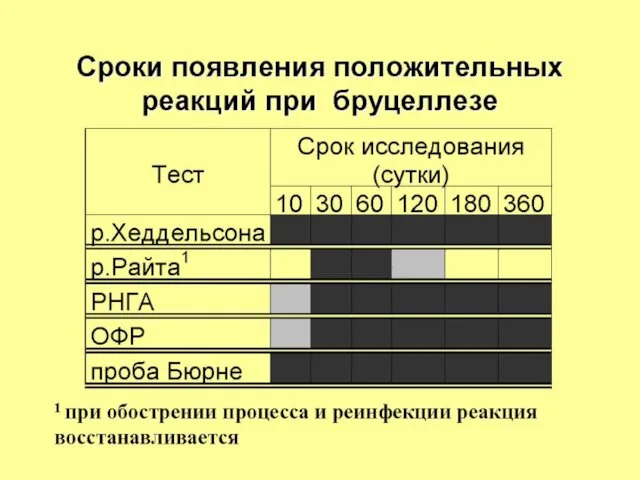

- 41. Микробиологическая диагностика Основные методы – серологический, аллергический, бактериологический. Серологический: р.Хеддельсона, р.Райта, РПГА, РСК, ИФА и др.

- 44. Лечение и профилактика Лечение антибиотиками: тетрациклин, стрептомицин рифампин и др. Профилактика в основном неспецифическая: проведение санитарно-гигиенических

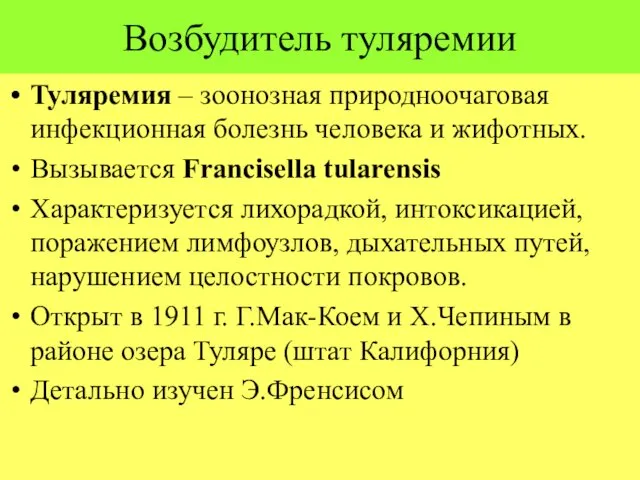

- 45. Возбудитель туляремии Туляремия – зоонозная природноочаговая инфекционная болезнь человека и жифотных. Вызывается Francisella tularensis Характеризуется лихорадкой,

- 52. Свойства Ферментирует до кислоты глюкозу, мальтозу, левулезу и маннозу. Американские, среднеазиатские и японские штаммы ферментируют глицерин.

- 53. Эпидемиология Туляремия – природно-очаговое заболевание Источники заражения человека – мыши полевые и домашние, животные домашние (овцы,

- 54. Патогенез После проникновения в организм распространение с током лимфы, реже через кровоток, что создает угрозу генерализации

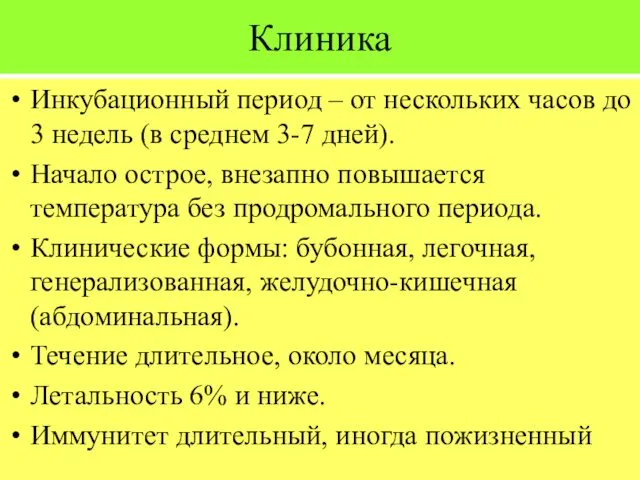

- 55. Клиника Инкубационный период – от нескольких часов до 3 недель (в среднем 3-7 дней). Начало острое,

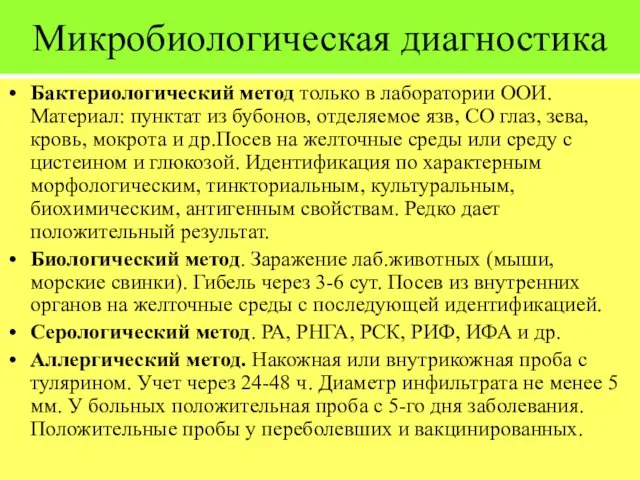

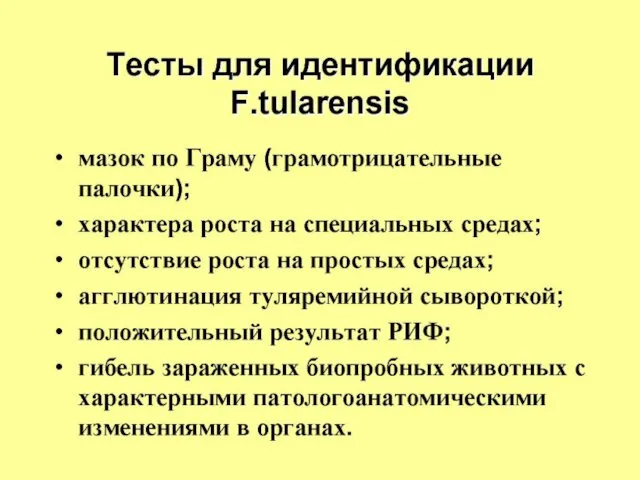

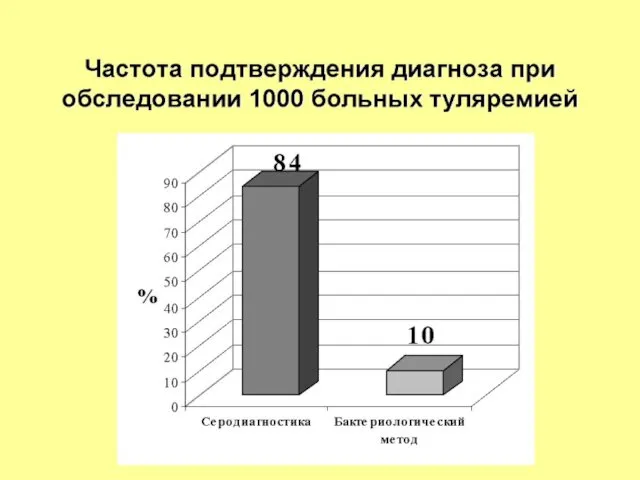

- 60. Микробиологическая диагностика Бактериологический метод только в лаборатории ООИ. Материал: пунктат из бубонов, отделяемое язв, СО глаз,

- 63. Лечение и профилактика Лечение антибиотиками: стрептомицин, тетрациклин, хлорамфеникол и др. Убитая лечебная вакцина. Профилактика. Специфическая –

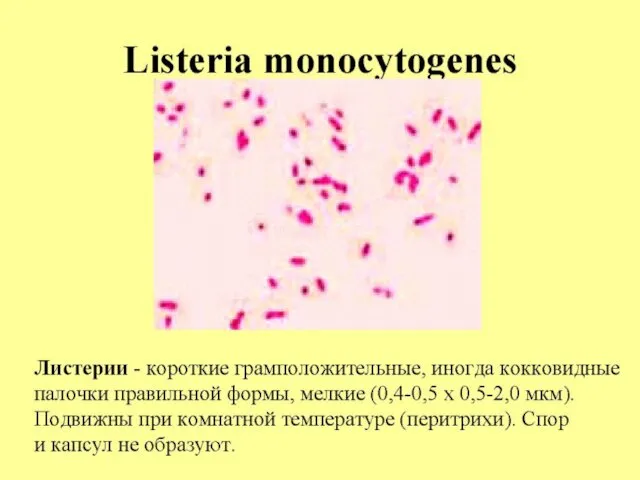

- 64. Листерии Листериоз – зоонозная природноочаговая инфекционная болезнь человека и животных. Вызывается Listeria monocytogenes Характеризуется лихорадкой, интоксикацией,

- 66. Культуральные свойства Листерии – факультативные анаэробы (лучше растут в атмосфере 5-10% СО2 Температура культивирования – 37

- 67. Свойства Ферментирует до кислоты глюкозу, мальтозу и маннозу. Каталаза+, индол-, H2S-, желатин не разжижают. Антигены: соматический

- 68. Эпидемиология Листериоз – природно-очаговое заболевание Источники заражения человека –животные домашние (овцы, свиньи, крупный рогатый скот, собаки,

- 69. Патогенез Патогенез листерий связан с их способностью вызывать незавершенный фагоцитоз После проникновения в организм распространение с

- 70. Клиника Инкубационный период – от 3 до 45 дней (в среднем 18-20 дней). У лиц с

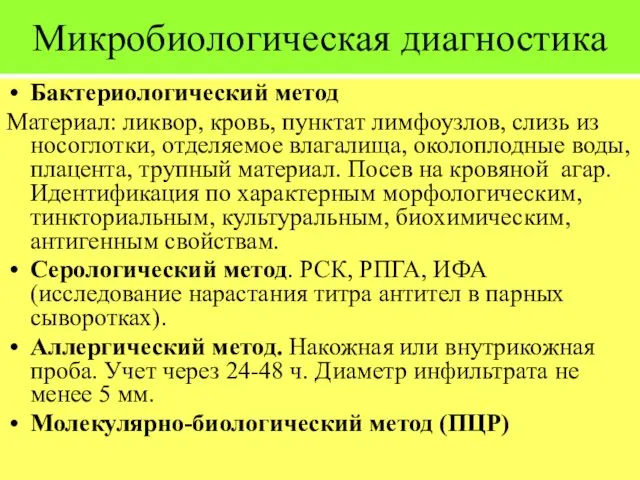

- 71. Микробиологическая диагностика Бактериологический метод Материал: ликвор, кровь, пунктат лимфоузлов, слизь из носоглотки, отделяемое влагалища, околоплодные воды,

- 73. Скачать презентацию

Майстер-файл на плазму. Концепція. Структура. Сертифікація

Майстер-файл на плазму. Концепція. Структура. Сертифікація Медицинские ошибки и риск-менеджмент в больнице

Медицинские ошибки и риск-менеджмент в больнице Государственная программа развития здравоохранения РК ДЕНСАУЛЫК и ОСМС

Государственная программа развития здравоохранения РК ДЕНСАУЛЫК и ОСМС Система автоматичного налаштування медичного сканера

Система автоматичного налаштування медичного сканера Психологические особенности учащихся средней и старшей школы. Психологические особенности пятиклассников

Психологические особенности учащихся средней и старшей школы. Психологические особенности пятиклассников Центр медицинской профилактики. Медико-социальная помощь гражданам пожилого и старческого возраста

Центр медицинской профилактики. Медико-социальная помощь гражданам пожилого и старческого возраста Смайлики

Смайлики Хирургическое лечение варикозной болезни вен нижних конечностей

Хирургическое лечение варикозной болезни вен нижних конечностей Туберкулезді менингит

Туберкулезді менингит Макроэлементы пищи (Ca,P,K,Mg,Na,Cl), значение для организма, гигиенические нормы, продукты, богатые ими

Макроэлементы пищи (Ca,P,K,Mg,Na,Cl), значение для организма, гигиенические нормы, продукты, богатые ими Фитотерапия в кардиологии

Фитотерапия в кардиологии Балалардағы асқазан ойық жара ауруы

Балалардағы асқазан ойық жара ауруы Влияние фармацевтических факторов на стабильность эмульсий

Влияние фармацевтических факторов на стабильность эмульсий Что такое честность

Что такое честность Подходы к организации логопедической работы при интеллектуальном недоразвитии

Подходы к организации логопедической работы при интеллектуальном недоразвитии МРТ брюшной полости. Зачетная работа

МРТ брюшной полости. Зачетная работа Хроническая болезнь почек при сахаром диабете

Хроническая болезнь почек при сахаром диабете Современные зарубежные методики и программы обогащения пренатального опыта пренейта

Современные зарубежные методики и программы обогащения пренатального опыта пренейта Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии

Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии Препарат Эквамер

Препарат Эквамер Респираторлық дистресс синдромының клинико-лабораториялық көрінісі

Респираторлық дистресс синдромының клинико-лабораториялық көрінісі Материалы в клинике терапевтической стоматологии

Материалы в клинике терапевтической стоматологии Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц

Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц Опухоли средостения

Опухоли средостения Нестероидные противовоспалительные средства

Нестероидные противовоспалительные средства Косметические средства. Профессиональные особенности

Косметические средства. Профессиональные особенности Жүрек өткізгіштігінің морфофункциональдық ерекшеліктері

Жүрек өткізгіштігінің морфофункциональдық ерекшеліктері Оздоровительный комплекс санатория «Юматово»

Оздоровительный комплекс санатория «Юматово»