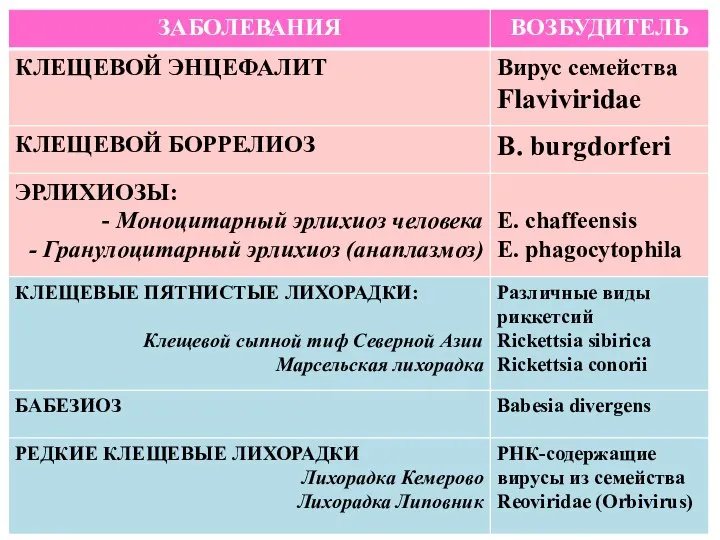

Содержание

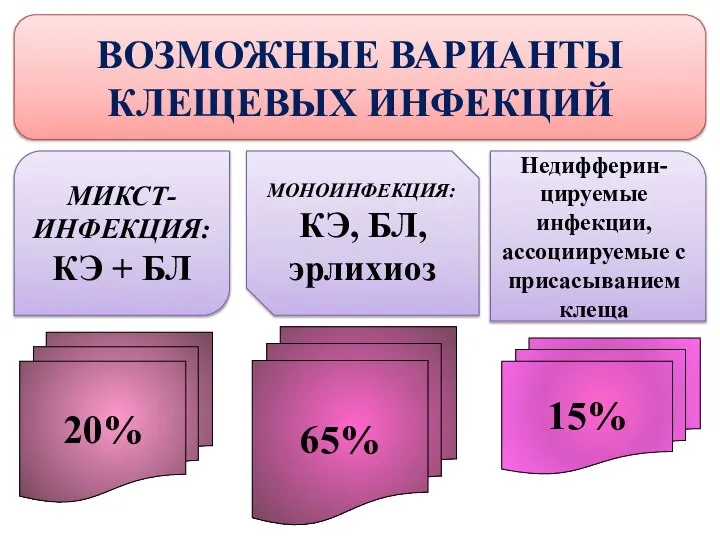

- 3. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ МИКСТ-ИНФЕКЦИЯ: КЭ + БЛ Недифферин-цируемые инфекции, ассоциируемые с присасыванием клеща МОНОИНФЕКЦИЯ: КЭ,

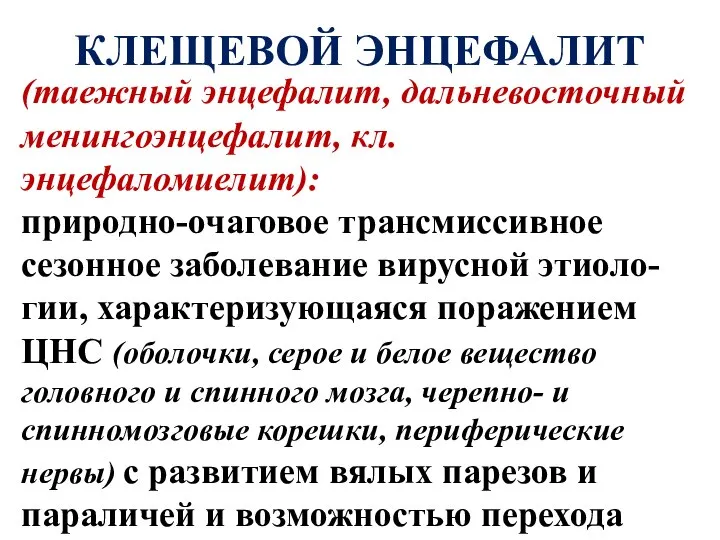

- 4. КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ (таежный энцефалит, дальневосточный менингоэнцефалит, кл.энцефаломиелит): природно-очаговое трансмиссивное сезонное заболевание вирусной этиоло-гии, характеризующаяся поражением ЦНС

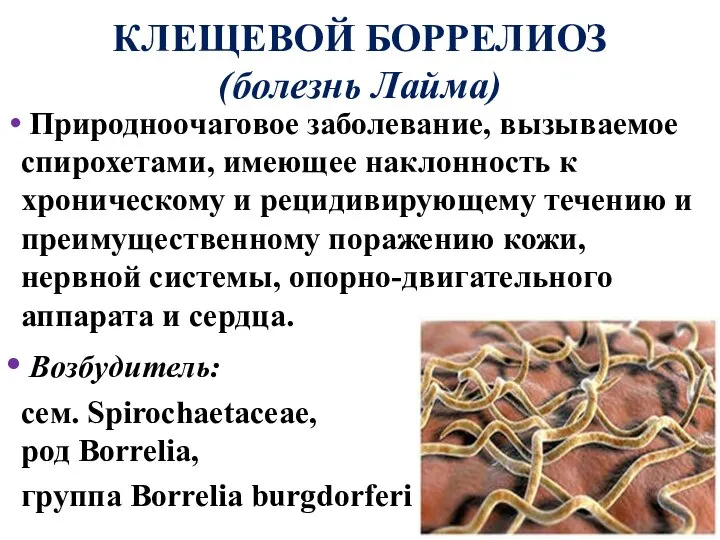

- 5. КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ (болезнь Лайма) Природноочаговое заболевание, вызываемое спирохетами, имеющее наклонность к хроническому и рецидивирующему течению и

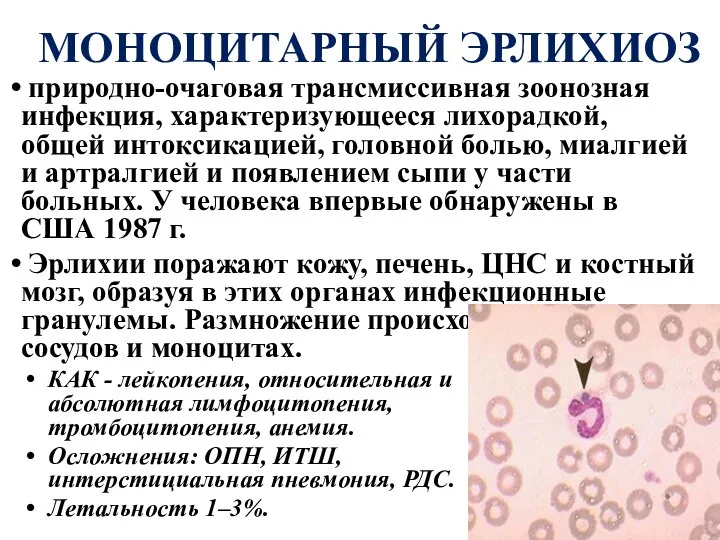

- 6. МОНОЦИТАРНЫЙ ЭРЛИХИОЗ природно-очаговая трансмиссивная зоонозная инфекция, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, головной болью, миалгией и артралгией и

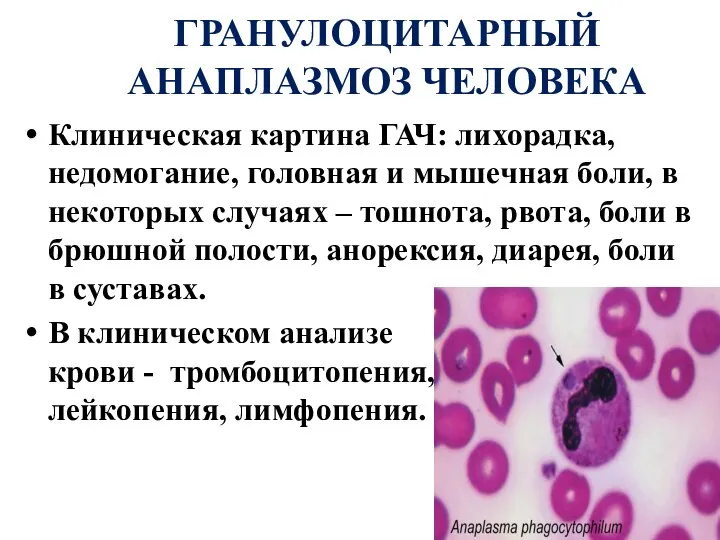

- 7. ГРАНУЛОЦИТАРНЫЙ АНАПЛАЗМОЗ ЧЕЛОВЕКА Клиническая картина ГАЧ: лихорадка, недомогание, головная и мышечная боли, в некоторых случаях –

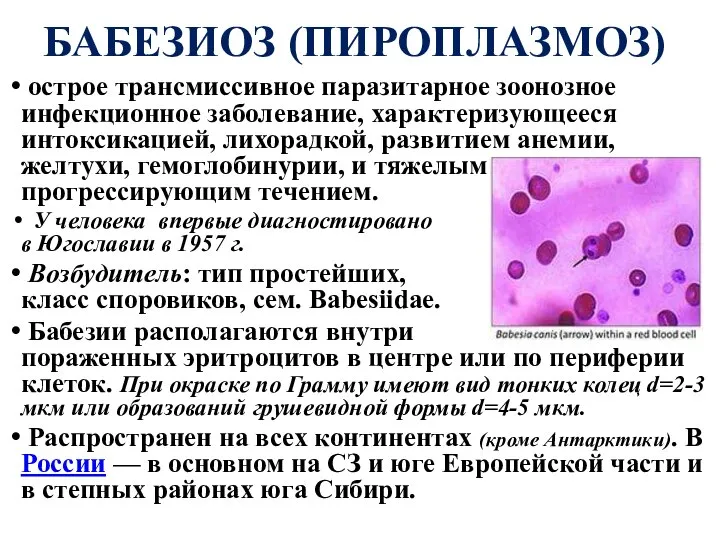

- 8. БАБЕЗИОЗ (ПИРОПЛАЗМОЗ) острое трансмиссивное паразитарное зоонозное инфекционное заболевание, характеризующееся интоксикацией, лихорадкой, развитием анемии, желтухи, гемоглобинурии, и

- 9. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ Ежегодно в РФ регистрируется 5 - 10 тысяч случаев заболевания КЭ; В последние годы

- 10. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КЭ

- 11. Заболеваемость КЭ и КБ в РФ

- 12. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

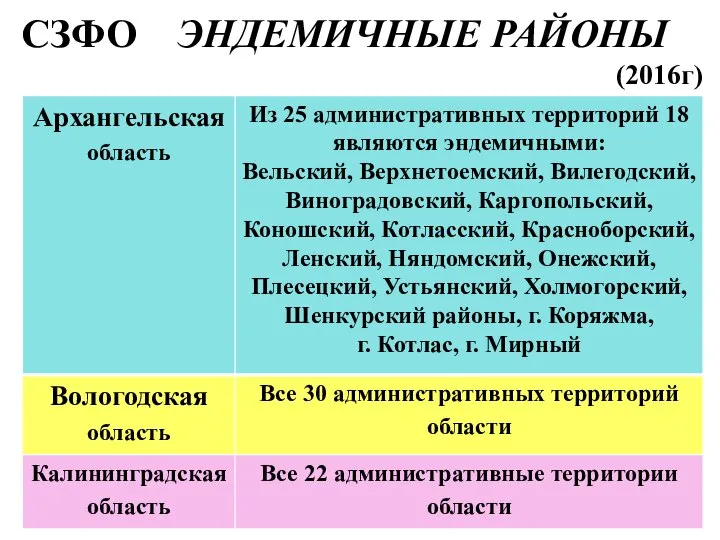

- 13. СЗФО ЭНДЕМИЧНЫЕ РАЙОНЫ (2016г)

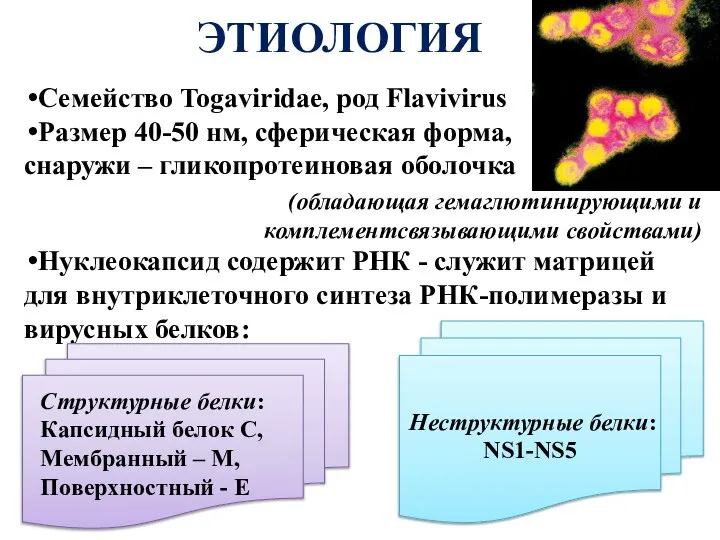

- 16. ЭТИОЛОГИЯ Семейство Togaviridae, род Flavivirus Размер 40-50 нм, сферическая форма, снаружи – гликопротеиновая оболочка (обладающая гемаглютинирующими

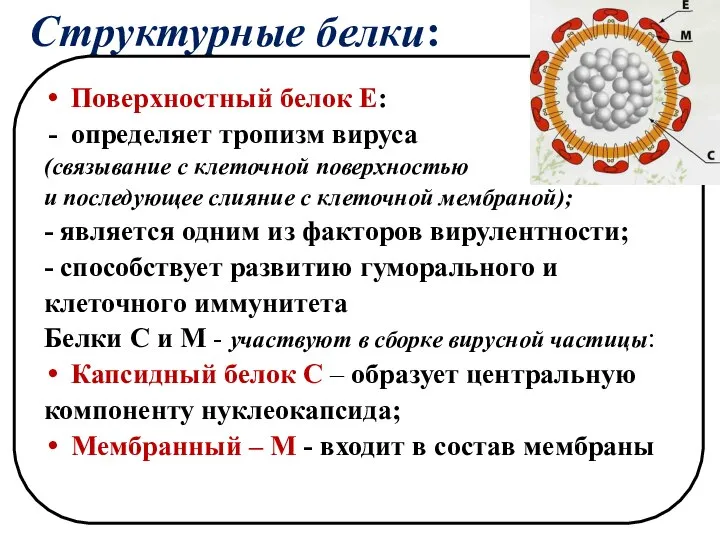

- 17. Структурные белки: Поверхностный белок Е: определяет тропизм вируса (связывание с клеточной поверхностью и последующее слияние с

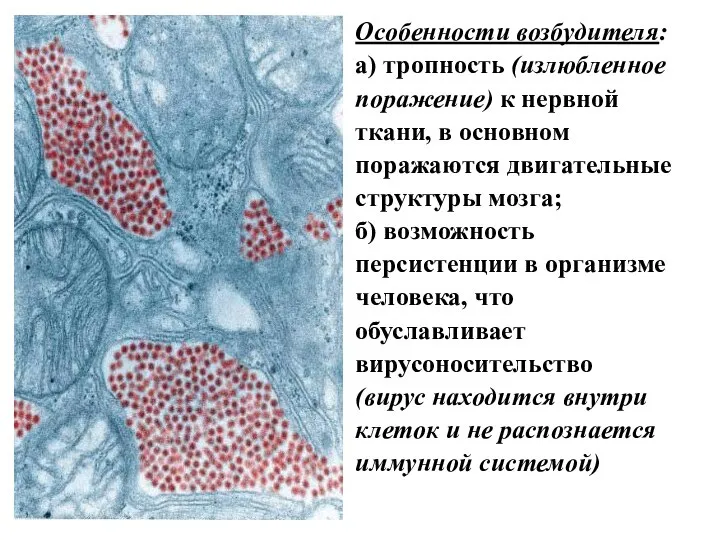

- 18. Особенности возбудителя: а) тропность (излюбленное поражение) к нервной ткани, в основном поражаются двигательные структуры мозга; б)

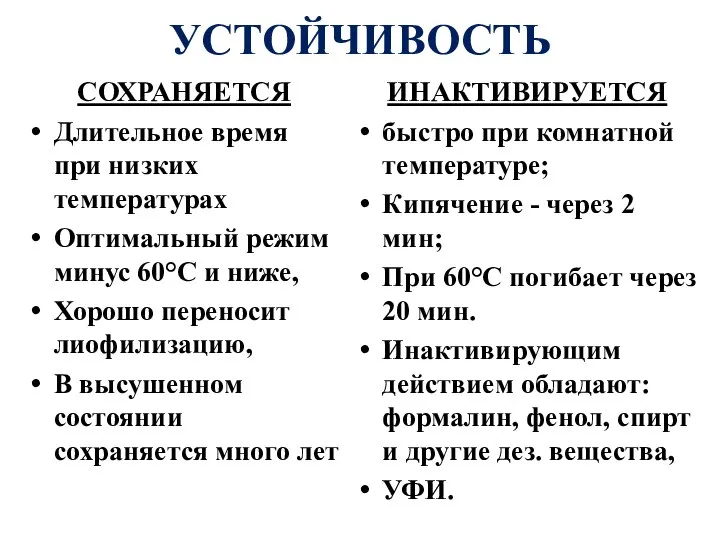

- 19. УСТОЙЧИВОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ Длительное время при низких температурах Оптимальный режим минус 60°С и ниже, Хорошо переносит лиофилизацию,

- 20. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Основной резервуар и переносчик - иксодовые клещи. Несмотря на 680 видов иксодовых клещей, реальное эпидемиологическое

- 21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР

- 22. ИНФИЦИРОВАНИЕ ПИК АКТИВНОСТИ: Таежный клещ – май-июнь Европейский клещ – май – сентябрь Активно клещи ведут

- 23. ГРАНИЦЫ АРЕАЛОВ ОБИТАНИЯ КЛЕЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ Ixodes persulcatus Ixodes ricinus смешанная зона

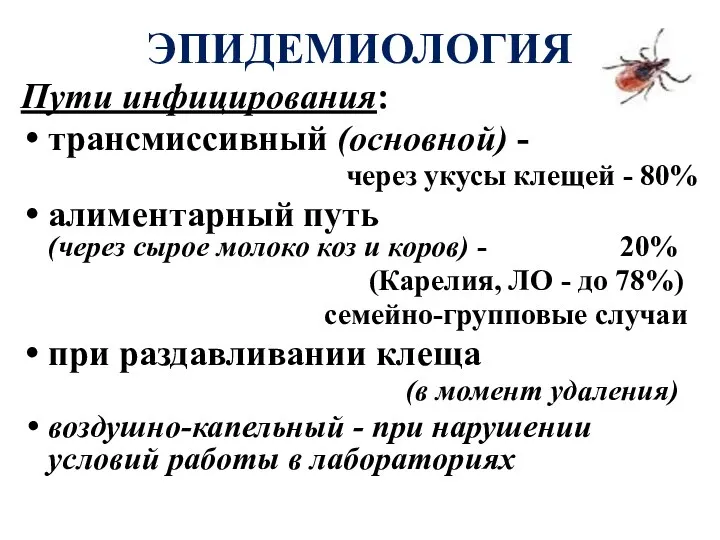

- 24. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Пути инфицирования: трансмиссивный (основной) - через укусы клещей - 80% алиментарный путь (через сырое молоко

- 25. ВЫДЕЛЯЮТ РАЗНОВИДНОСТИ ВИРУСА: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ – наиболее вирулентный (может вызывать тяжелые формы болезни) СИБИРСКИЙ – менее вирулентен

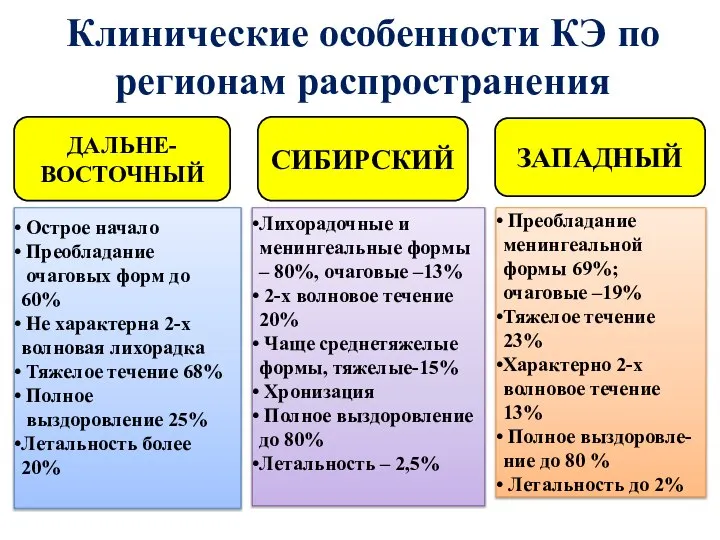

- 26. Клинические особенности КЭ по регионам распространения ДАЛЬНЕ- ВОСТОЧНЫЙ СИБИРСКИЙ ЗАПАДНЫЙ Острое начало Преобладание очаговых форм до

- 27. Заболевание КЭ в Европе протекает в более легкой форме, чем в восточной части ареала клещевого энцефалита.

- 28. ПАТОГЕНЕЗ Внедрение нейротропного вируса и взаимодействия его с организмом человека. Эти взаимоотношения определяются: путем внедрения, свойствами

- 29. ПАТОГЕНЕЗ 2. После присасывания клеща вирус распространяется: Гематогенно (проникает в мозг и фиксируется клетками) Лимфогенно (соответствие

- 30. ПАТОГЕНЕЗ В отдельных случаях преобладает тот или иной путь, что отражается в клинической картине КЭ ГЕМАТОГЕННЫЙ

- 31. ПАТОГЕНЕЗ 4. ВИРУСЕМИЯ имеет двухволновый характер: Кратковременная первичная вирусемия, Затем повторная (в конце ИП), которая совпадает

- 32. ПАТОГЕНЕЗ Экстраневральное размножение в месте введения (в фибробластах и мышечных волокнах или в слизистой ротовой полости,

- 33. ПАТОМОРФОЛОГИЯ Чаще распространенные и интенсивные изменения в ядрах продолговатого мозга и шейно-плечевого отдела спинного мозга; Твердая

- 34. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Характеризуется: 1. Выраженным полиморфизмом, что обусловлено нейротропным, висцеротропным, ангиотропным свойствами вируса и его способностью

- 35. СТАДИЙНОСТЬ И ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ СТАДИИ Первая – этап заражения Вторая – инкубационный период Третья –

- 36. от 1 до 35 дней (чаще 7-12 дней); нет зависимости между длительностью ИП, клинической формой и

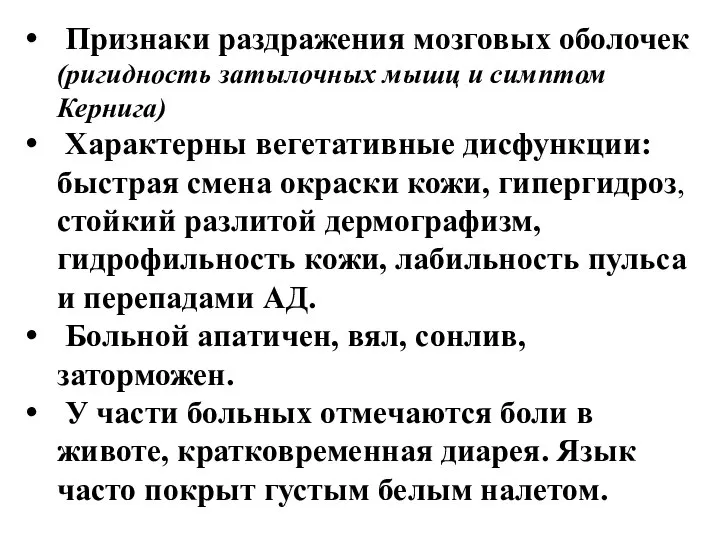

- 37. Заболевание начинается остро: озноб, сильная головная боль, головокружение, лихорадка 38-39°С (5-8 дней), тошнота, рвота. Одновременно -

- 38. Признаки раздражения мозговых оболочек (ригидность затылочных мышц и симптом Кернига) Характерны вегетативные дисфункции: быстрая смена окраски

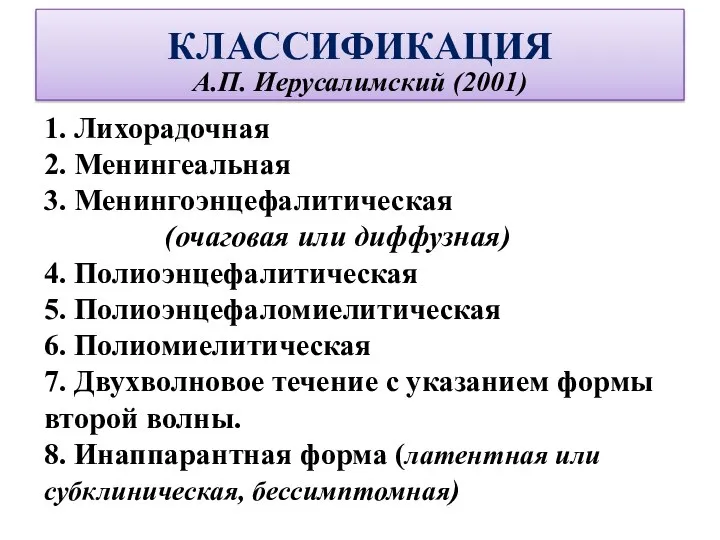

- 39. КЛАССИФИКАЦИЯ А.П. Иерусалимский (2001) 1. Лихорадочная 2. Менингеальная 3. Менингоэнцефалитическая (очаговая или диффузная) 4. Полиоэнцефалитическая 5.

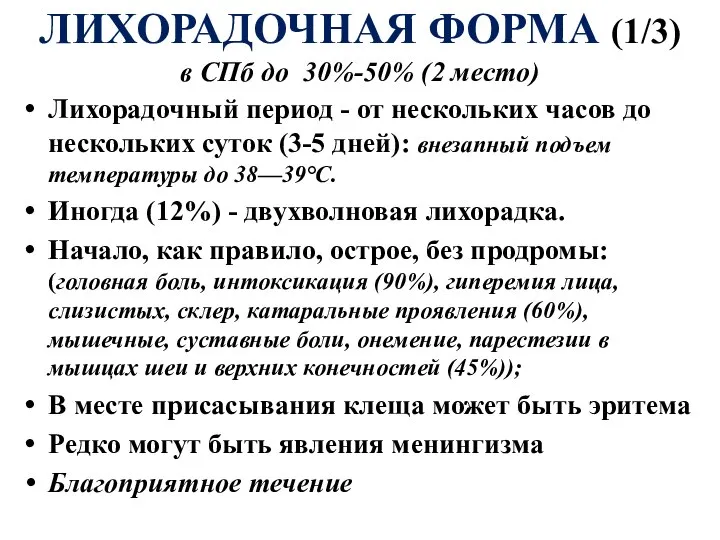

- 40. ЛИХОРАДОЧНАЯ ФОРМА (1/3) в СПб до 30%-50% (2 место) Лихорадочный период - от нескольких часов до

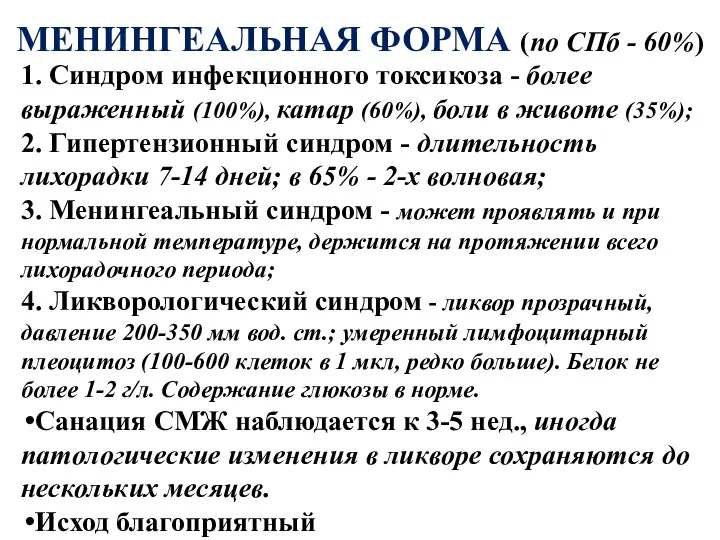

- 41. МЕНИНГЕАЛЬНАЯ ФОРМА (по СПб - 60%) 1. Синдром инфекционного токсикоза - более выраженный (100%), катар (60%),

- 42. ОЧАГОВЫЕ ФОРМЫ Основной процент смертельных исходов и стойких поражений ЦНС (2-20%) 1. МЕНИГОЭНЦЕФАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА ДИФФУЗНЫЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ

- 43. МЕНИГОЭНЦЕФАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА в среднем 15% (в СПб до 5%; на Дальнем Востоке до 20-40%) Летальность до

- 44. МЕНИГОЭНЦЕФАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА

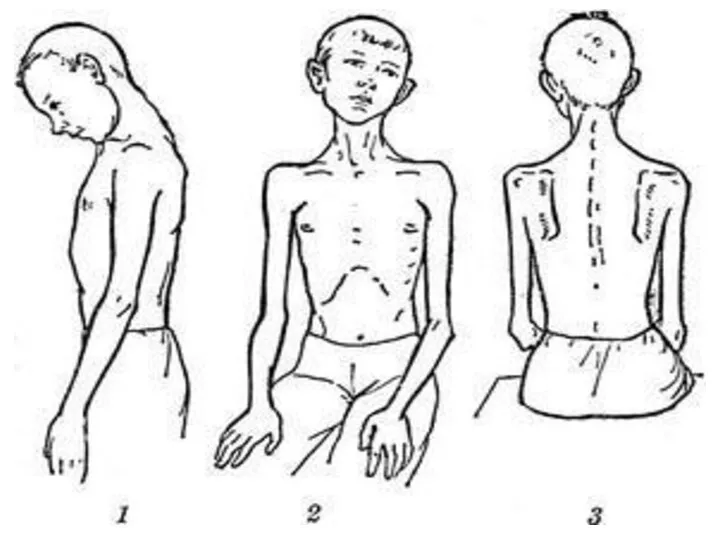

- 45. ПОЛИОМИЕЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА (1/3) (в СПб – 3%) Избирательное поражение серого вещества передних рогов спинного мозга, двигательных

- 47. Тип двигательных нарушений проксимальный Пирамидные симптомы: вялые парезы рук и спастические парезы ног (16%), повышение сухожильных

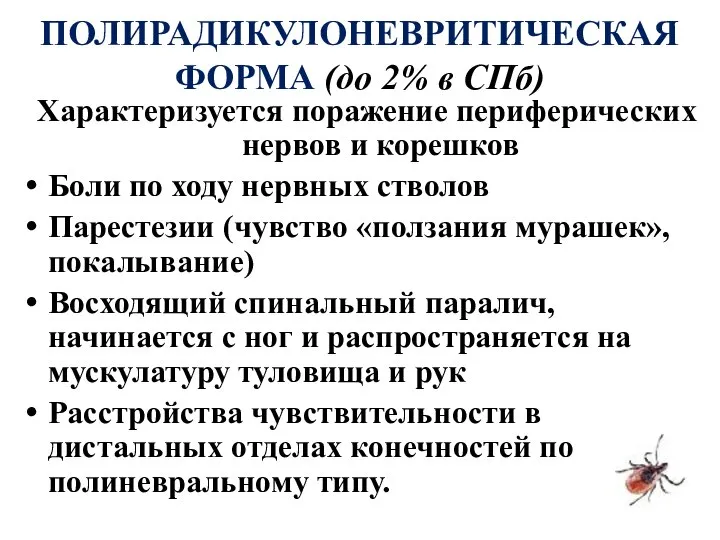

- 49. ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРИТИЧЕСКАЯ ФОРМА (до 2% в СПб) Характеризуется поражение периферических нервов и корешков Боли по ходу нервных

- 50. ХРОНИЧЕСКАЯ ФОРМА КЭ Заболевание, в основе которого лежит нейроинфекционный процесс, связанный с активной жизнедеятельностью вируса и

- 51. ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ХКЭ Персистенция как видовой признак вируса Нейротропность, при которой нейтрализующий эффект антител ограничен Репродукция

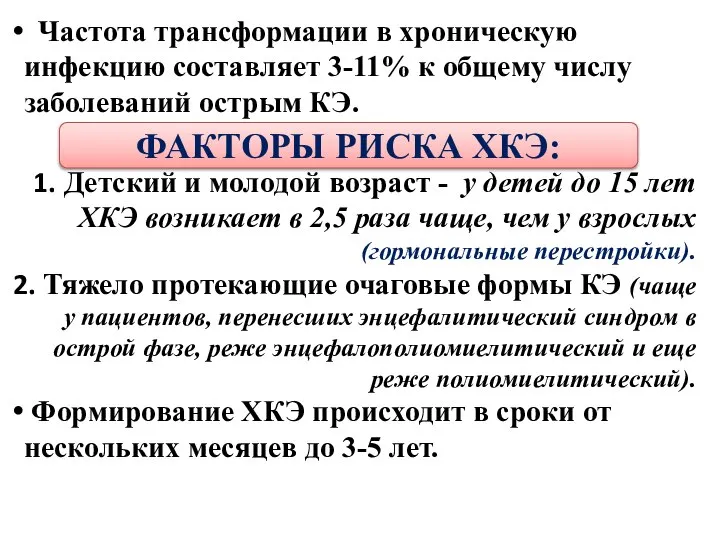

- 52. Частота трансформации в хроническую инфекцию составляет 3-11% к общему числу заболеваний острым КЭ. Детский и молодой

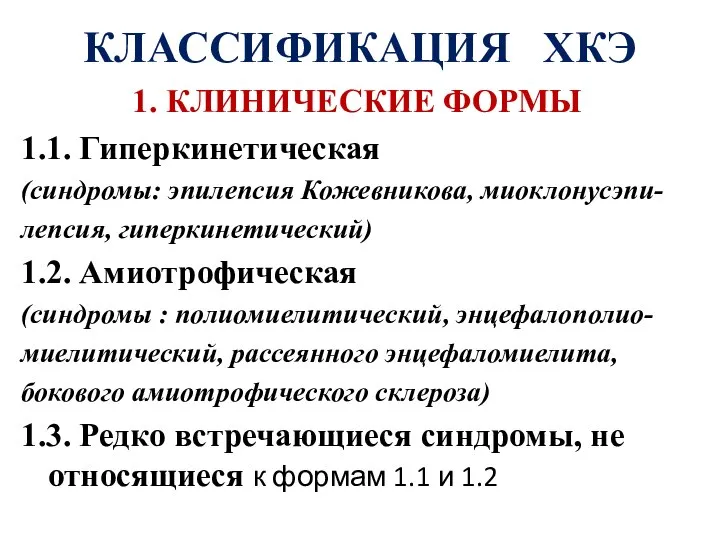

- 53. КЛАССИФИКАЦИЯ ХКЭ 1. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 1.1. Гиперкинетическая (синдромы: эпилепсия Кожевникова, миоклонусэпи- лепсия, гиперкинетический) 1.2. Амиотрофическая (синдромы

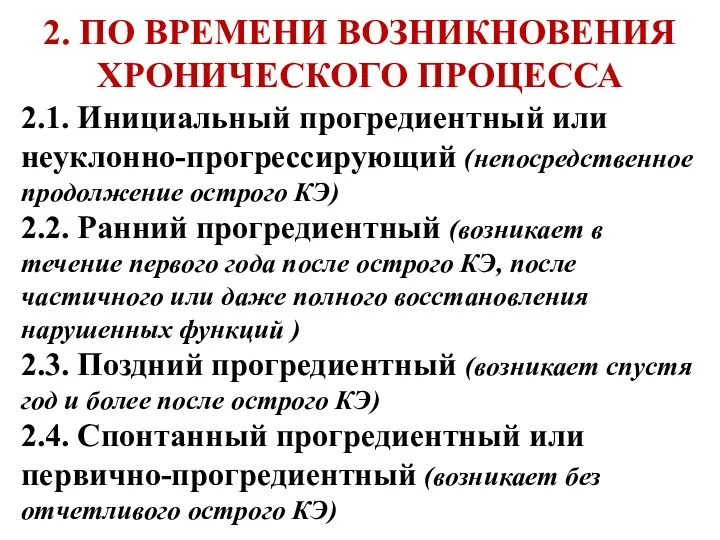

- 54. 2. ПО ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 2.1. Инициальный прогредиентный или неуклонно-прогрессирующий (непосредственное продолжение острого КЭ) 2.2.

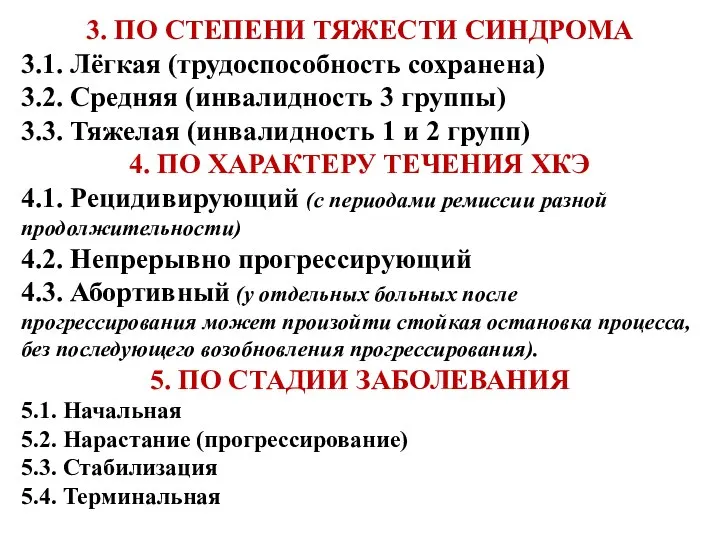

- 55. 3. ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА 3.1. Лёгкая (трудоспособность сохранена) 3.2. Средняя (инвалидность 3 группы) 3.3. Тяжелая

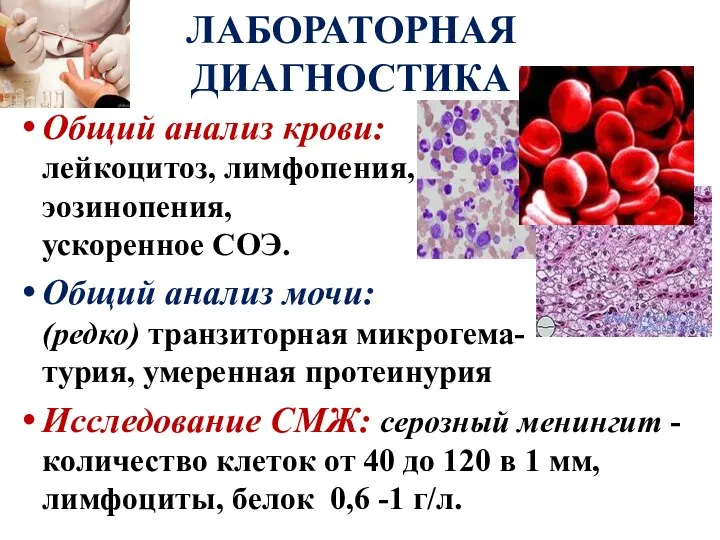

- 56. Общий анализ крови: лейкоцитоз, лимфопения, эозинопения, ускоренное СОЭ. Общий анализ мочи: (редко) транзиторная микрогема- турия, умеренная

- 57. Биохимия: в начале - значительное увеличение α2 глобулинов, к концу - γ-глобулинов (у ряда больных). При

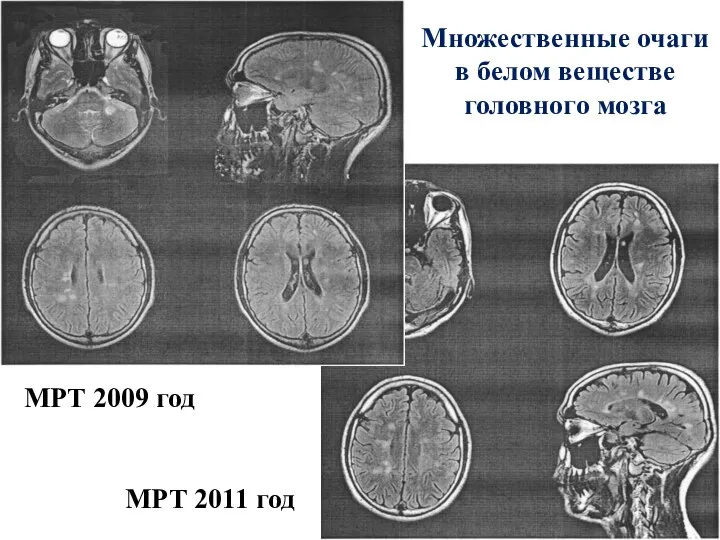

- 58. Множественные очаги в белом веществе головного мозга МРТ 2009 год МРТ 2011 год

- 59. ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ Материал: кровь, плазма, сыворотка крови, СМЖ, мозг погибших людей, иксодовые клещи. Вирусологический метод

- 60. ЛЕЧЕНИЕ Режим – В остром периоде болезни, даже при легких формах строгий постельный до исчезновения симптомов

- 61. ЛЕЧЕНИЕ Этиотропная терапия: Гомологичный гаммаглобулин Сывороточный иммуноглобулин Гомологичный полиглобулин Специфическое противовирусное лечение: РИБОНУКЛЕАЗА Интерфероны, Индукторы интерферона

- 62. ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ Гомологичный гамма-глобулин - оказывает четкий терапевтический эффект, особенно при среднетяжелом и тяжелом течении болезни.

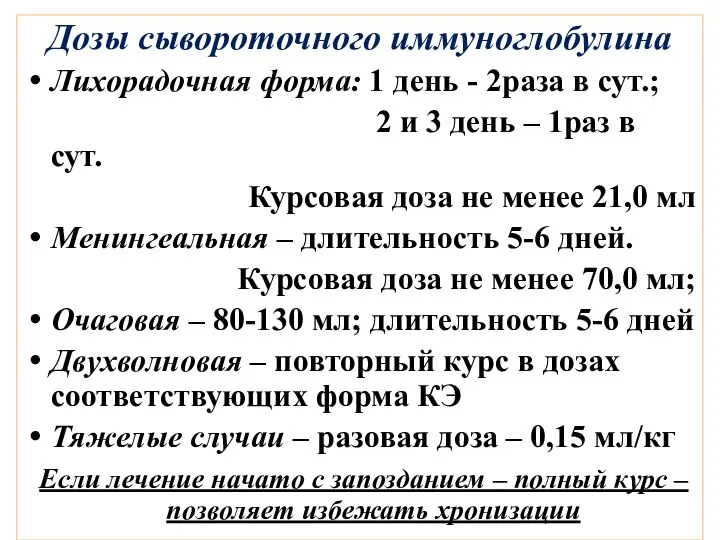

- 63. Дозы сывороточного иммуноглобулина Лихорадочная форма: 1 день - 2раза в сут.; 2 и 3 день –

- 64. СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПРОТИВОВИРУСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ Рибонуклеаза (РНК-аза) - задерживает размножение вируса в клетках нервной системы, проникая через ГЭБ.

- 65. Интерфероны (реаферон, виферон, лейкинферон и др.) Большие дозы ИФН обладают иммунодепрессивным свойством. Поэтому целесообразно использовать относительно

- 66. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ Уменьшение интоксикации: пероральное и парентеральное введение жидкости с учетом ВЭБ и КОС. При очаговых

- 67. Центральные параличи: Антиспастические средства (мидокалм, мелликтин, баклофен, лиорезал или др.) Препараты, улучшающие микроциркуляцию в сосудах и

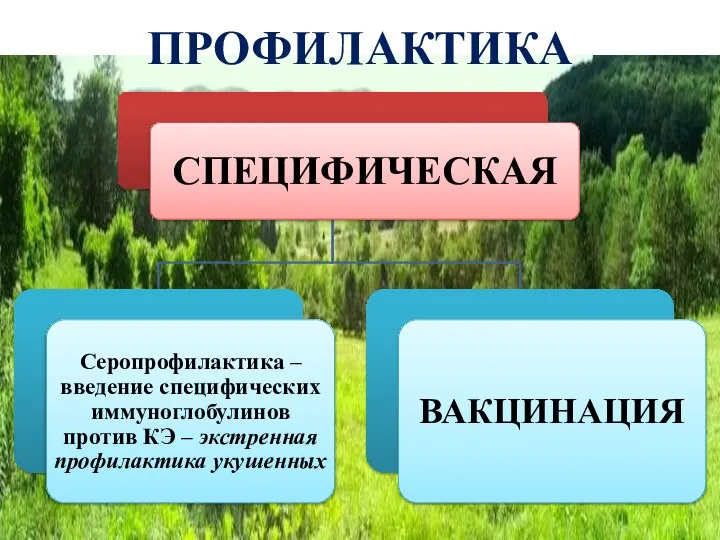

- 68. ПРОФИЛАКТИКА

- 69. ПРОФИЛАКТИКА

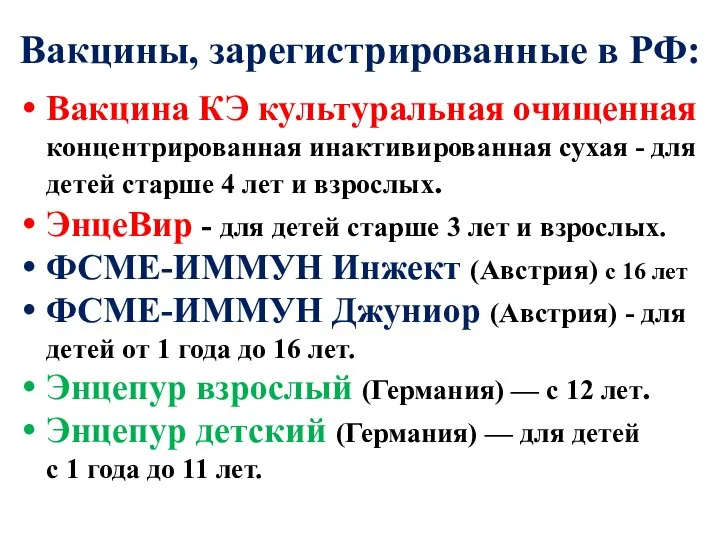

- 70. Вакцины, зарегистрированные в РФ: Вакцина КЭ культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая - для детей старше 4

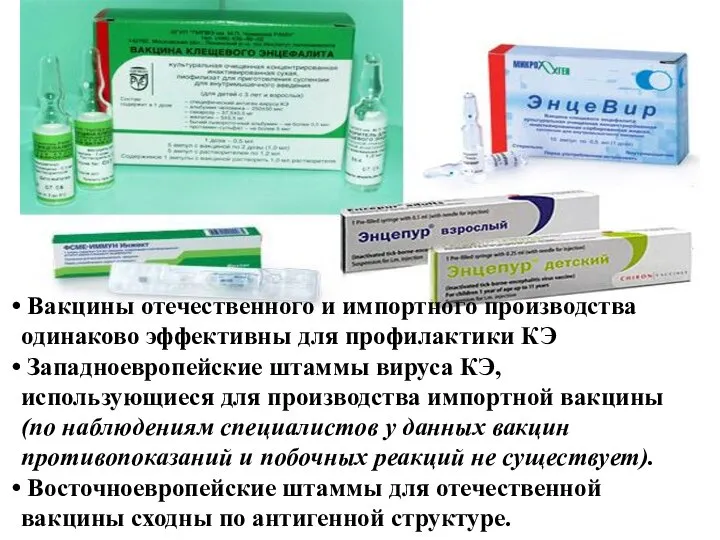

- 71. Вакцины отечественного и импортного производства одинаково эффективны для профилактики КЭ Западноевропейские штаммы вируса КЭ, использующиеся для

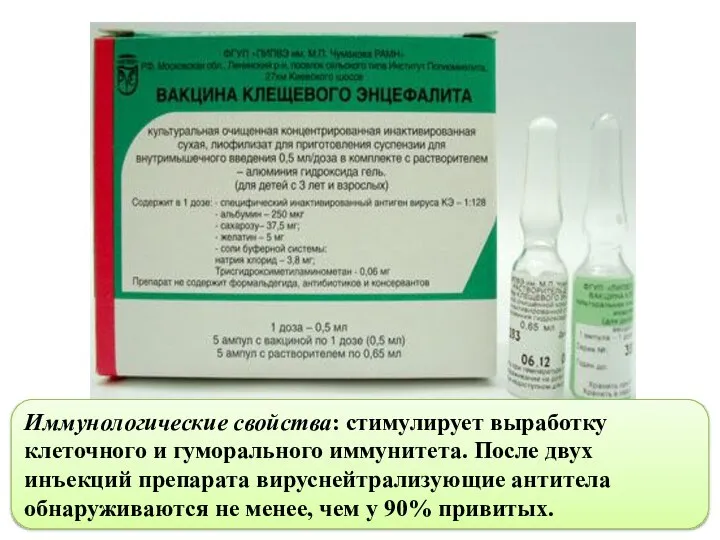

- 72. Иммунологические свойства: стимулирует выработку клеточного и гуморального иммунитета. После двух инъекций препарата вируснейтрализующие антитела обнаруживаются не

- 73. Вакцина Энцевир, получена путем репродукции вируса КЭ во взвешенной первичной культуре клеток куриных эмбрионов (с последующей

- 74. ВАКЦИНА ФСМЕ - ИММУН - беловатая непрозрачная суспензия очищенного инактивированного Ag вируса КЭ; не содержит консервантов.

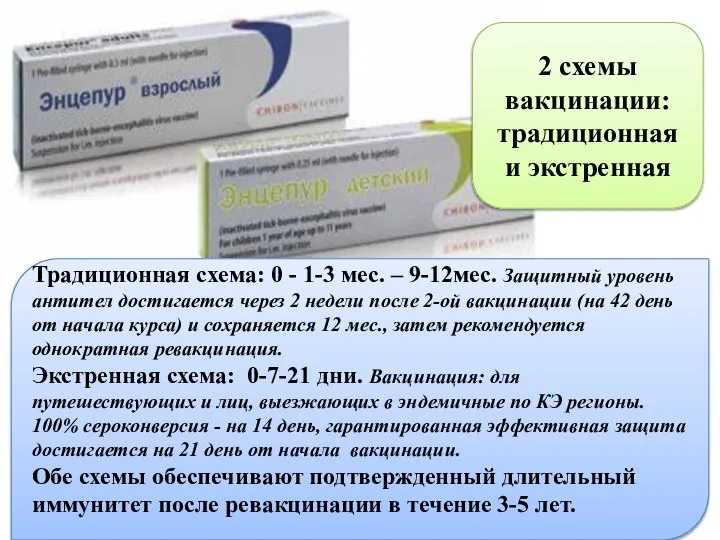

- 75. 2 схемы вакцинации: традиционная и экстренная Традиционная схема: 0 - 1-3 мес. – 9-12мес. Защитный уровень

- 76. СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ

- 77. Первичная вакцинация - две прививки с интервалом 1-3 месяца (проводится в холодное время года, не позднее

- 78. Стойкий иммунитет к КЭ появляется через две недели после введения второй дозы, независимо от вида ВАКЦИНЫ.

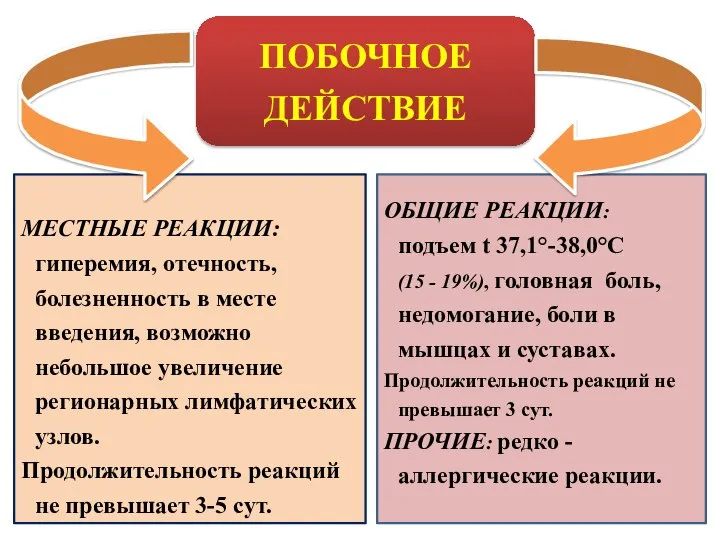

- 79. МЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ: гиперемия, отечность, болезненность в месте введения, возможно небольшое увеличение регионарных лимфатических узлов. Продолжительность реакций

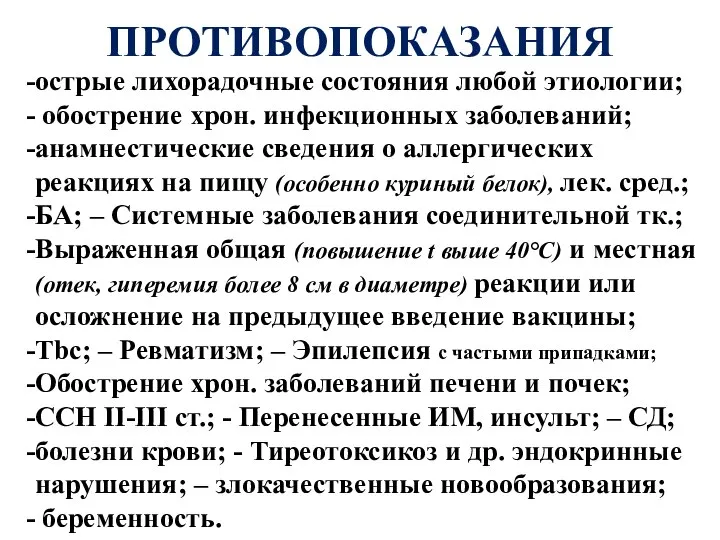

- 80. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ острые лихорадочные состояния любой этиологии; обострение хрон. инфекционных заболеваний; анамнестические сведения о аллергических реакциях на

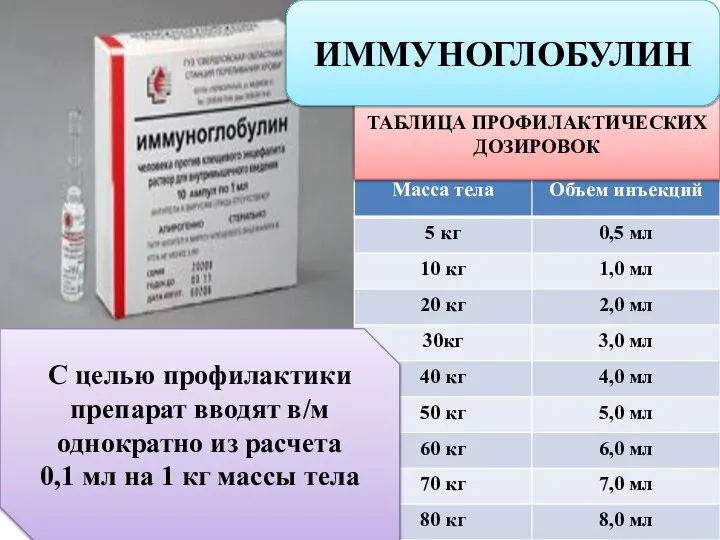

- 81. ТАБЛИЦА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДОЗИРОВОК С целью профилактики препарат вводят в/м однократно из расчета 0,1 мл на 1

- 82. ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТ УКУСА КЛЕЩЕЙ

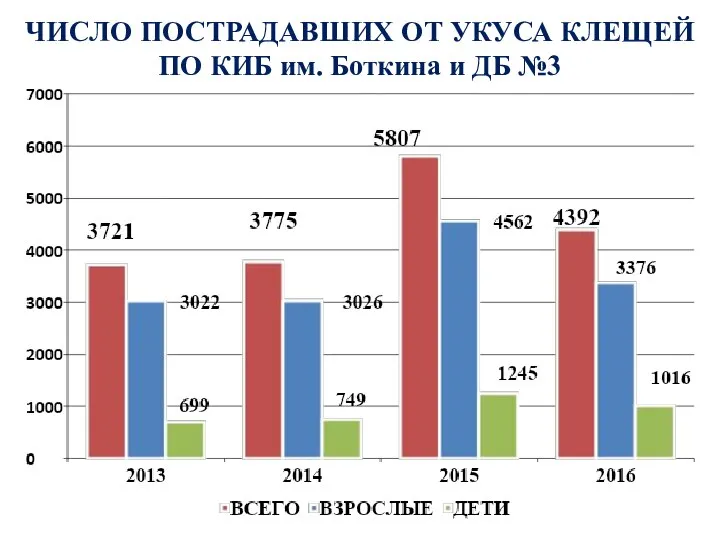

- 83. ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТ УКУСА КЛЕЩЕЙ ПО КИБ им. Боткина и ДБ №3

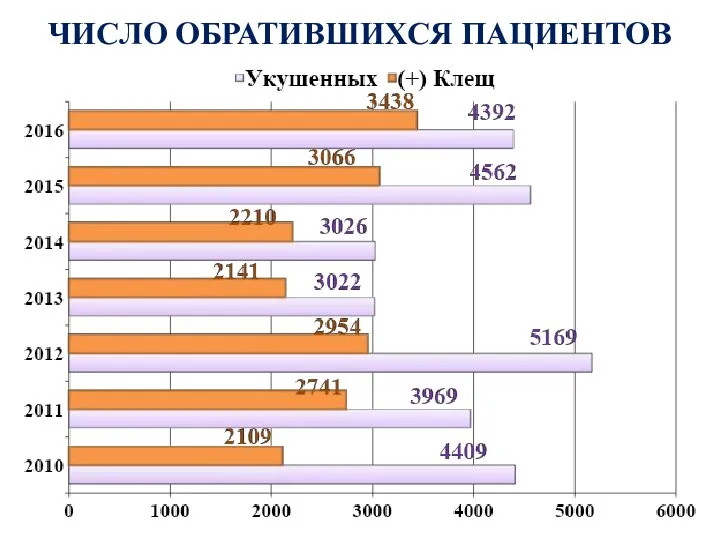

- 84. ЧИСЛО ОБРАТИВШИХСЯ ПАЦИЕНТОВ

- 85. ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КЛЕЩЕВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

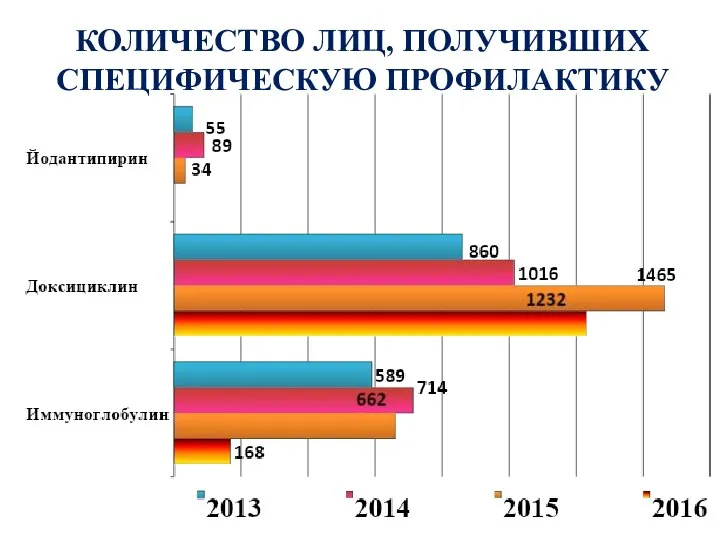

- 86. КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ПРОФИЛАКТИКУ

- 87. КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ПРОФИЛАКТИКУ

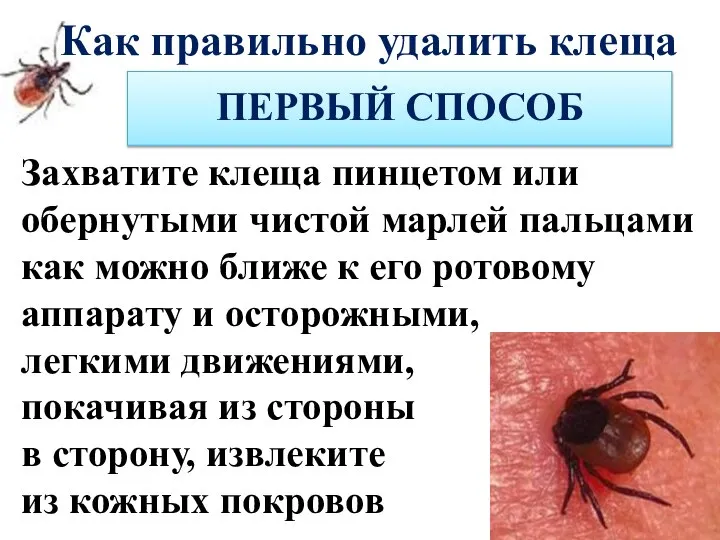

- 88. Захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и

- 89. ПОЧЕМУ ПРИ УДАЛЕНИИ КЛЕЩА НЕОБХОДИМО ВРАЩАТЬ ПО ОСИ: поверхность хоботка клеща снабжена шипами, направленными к задней

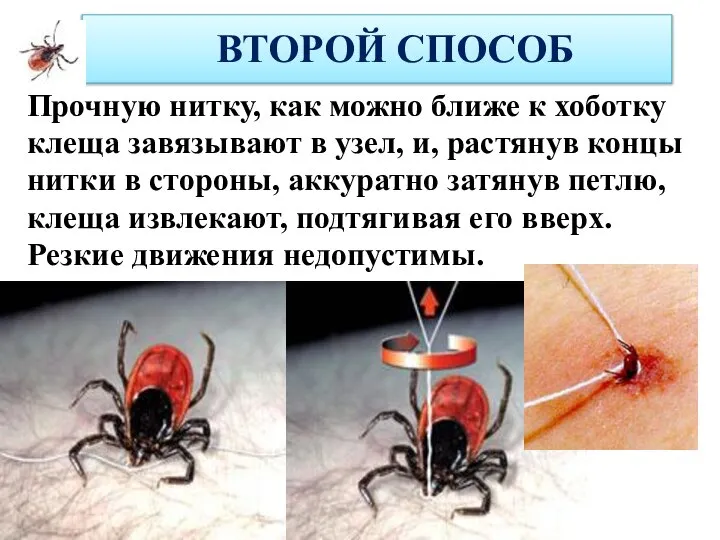

- 90. Прочную нитку, как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, и, растянув концы нитки в

- 91. КРЮЧОК «ТИК ТВИСТЕР» Клеща захватывают сбоку, слегка потягивают и выкручивают.

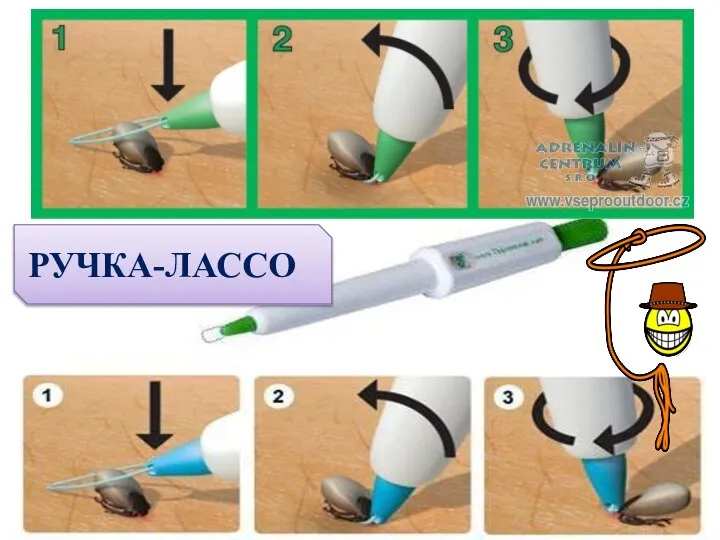

- 92. РУЧКА-ЛАССО

- 93. АНТИ-КЛЕЩ

- 94. Индивидуальные меры защиты

- 97. Скачать презентацию

Имунитет дегеніміз не

Имунитет дегеніміз не Механическая желтуха

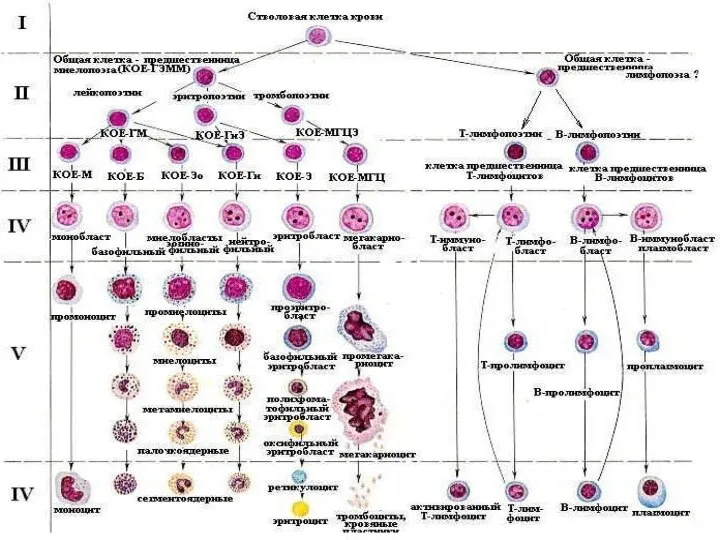

Механическая желтуха Болезни системы крови

Болезни системы крови Дозирование в фармацевтической технологии

Дозирование в фармацевтической технологии Центр социальной работы и канистерапии Открытые сердца на базе общественного приюта для животных

Центр социальной работы и канистерапии Открытые сердца на базе общественного приюта для животных Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика Нейропатии и повреждения периферических нервов у пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата

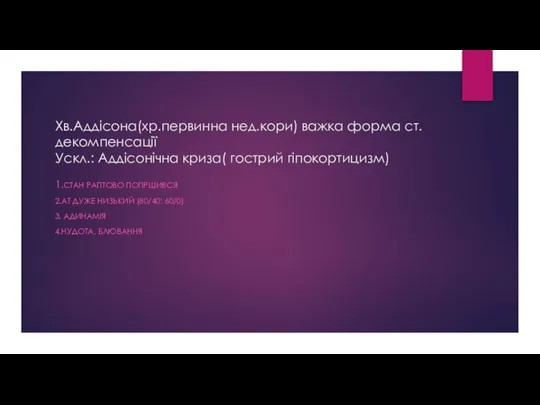

Нейропатии и повреждения периферических нервов у пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата Хвороба Аддісона важка форма стадії декомпенсації. Аддісонічна криза

Хвороба Аддісона важка форма стадії декомпенсації. Аддісонічна криза Здоровье лиц пожилого и старческого возраста

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста Механическая обработка корневых каналов

Механическая обработка корневых каналов Амбулаторлы хирургиялық қызметті ұйымдастыру

Амбулаторлы хирургиялық қызметті ұйымдастыру Anatomy of lower repiratory system

Anatomy of lower repiratory system БЛХ. Гипоталамо-гипофизарные заболевания

БЛХ. Гипоталамо-гипофизарные заболевания Физиология выделения. Физиология почек и водно-солевого обмена

Физиология выделения. Физиология почек и водно-солевого обмена ՄԻԱՎ-í³ñ³Ï

ՄԻԱՎ-í³ñ³Ï Заманауи технологияларды қолдану арқылы жүрек ырғағының бұзылысын қалпына келтіру

Заманауи технологияларды қолдану арқылы жүрек ырғағының бұзылысын қалпына келтіру Способы оказания первой помощи

Способы оказания первой помощи Тістерді егеуге қолданылатын абразивті материалдар

Тістерді егеуге қолданылатын абразивті материалдар Бинокулярное зрение. Косоглазие

Бинокулярное зрение. Косоглазие Жедел ревматизмдік қызба

Жедел ревматизмдік қызба Система крови

Система крови Жедел аппендицит

Жедел аппендицит Маниакально-депрессивный психоз. Биполярное расстройство. Другие аффективные расстройства

Маниакально-депрессивный психоз. Биполярное расстройство. Другие аффективные расстройства Мезенхимальные дистрофии

Мезенхимальные дистрофии Психическое развитие ребенка в пренатальный период

Психическое развитие ребенка в пренатальный период Психотропные средства

Психотропные средства Thinking About Psychology. The Science of Mind and Behavior 3e

Thinking About Psychology. The Science of Mind and Behavior 3e Особенности сестринского процесса при работе с детьми разного возраста

Особенности сестринского процесса при работе с детьми разного возраста