Содержание

- 2. С Петра следует начинать историю русской живописи общеевропейского характера. Русская иконная живопись XVII века, только что

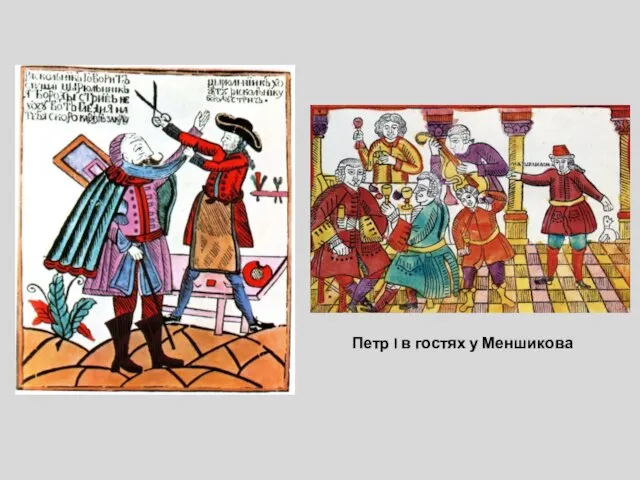

- 3. Петр I в гостях у Меншикова

- 7. Со времени Елизаветы начинается новый период русской живописи. Любившая и понимавшая роскошь царица не довольствовалась тем

- 8. Аристократическая живопись В петровское время учреждена при Петербургской типографии школа рисования. При Екатерине I устроено стараниями

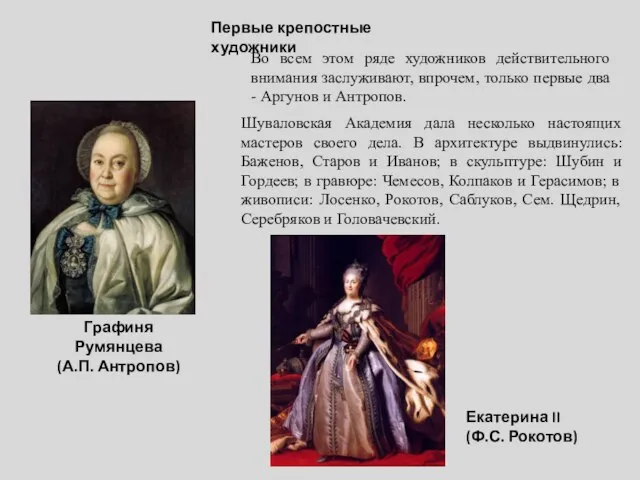

- 9. Первые крепостные художники Графиня Румянцева (А.П. Антропов) Во всем этом ряде художников действительного внимания заслуживают, впрочем,

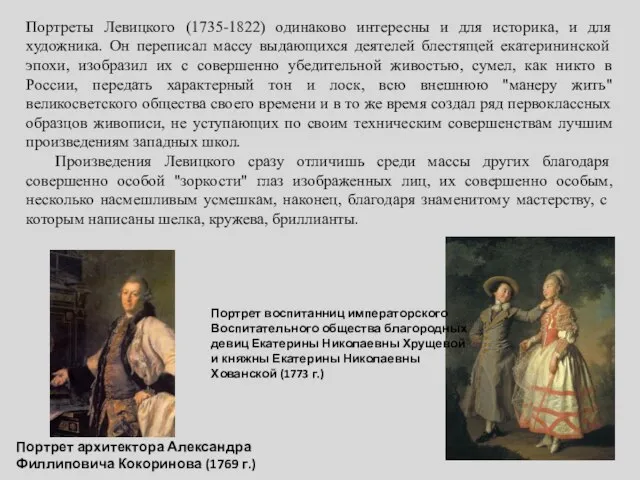

- 11. Портреты Левицкого (1735-1822) одинаково интересны и для историка, и для художника. Он переписал массу выдающихся деятелей

- 12. Портрет архитектора Александра Филлиповича Кокоринова (1769 г.)

- 13. Портрет воспитанниц императорского Воспитательного общества благородных девиц Екатерины Николаевны Хрущевой и княжны Екатерины Николаевны Хованской (1773

- 14. Портрет воспитанницы Императорского воспитательного общества благородных девиц Екатерины Ивановны Нелидовой (1773 г.)

- 15. Портрет Агафьи Дмитриевны (Агаши) Левицкой, дочери художника (1785 г.)

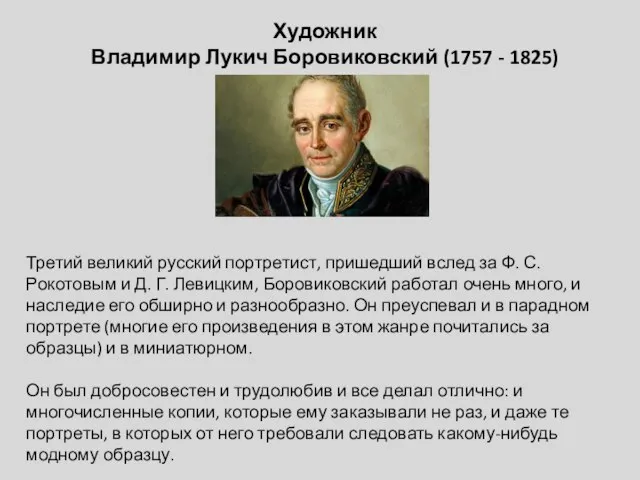

- 16. Художник Владимир Лукич Боровиковский (1757 - 1825) Третий великий русский портретист, пришедший вслед за Ф. С.

- 17. Портрет Ф. A. Боровского Портрет императора Павла I Портрет Е.А.Нарышкиной Портрет М.И.Лопухиной

- 19. Портрет Е.А.Нарышкиной Портрет М.И.Лопухиной

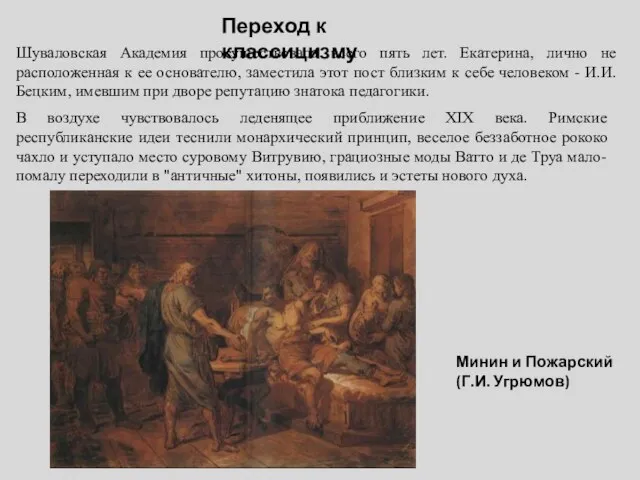

- 20. Переход к классицизму Шуваловская Академия просуществовала всего пять лет. Екатерина, лично не расположенная к ее основателю,

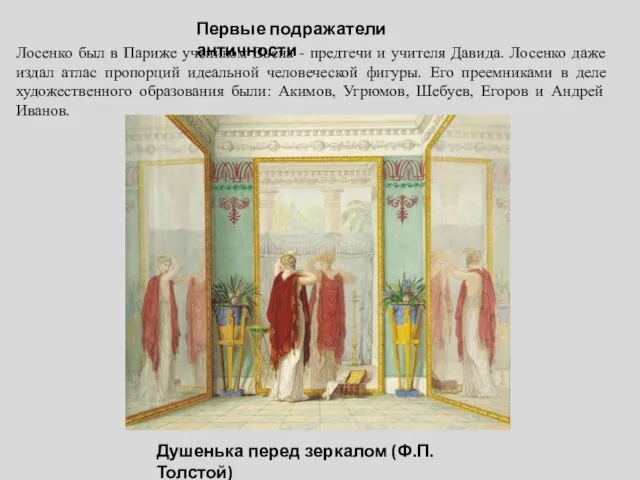

- 21. Лосенко был в Париже учеником Вьена - предтечи и учителя Давида. Лосенко даже издал атлас пропорций

- 22. Граф Ф.П. Толстого (1783-1873) и Ивана Иванова (1812-1848). Первый был образованным и душевным человеком, сумевшим в

- 23. Русское искусство, приуроченное к Академии, а в свою очередь Академия, приуроченная к среднему, все еще темному

- 24. Лишь те из академических воспитанников, которые благодаря своему иностранному происхождению стояли по своей культурности ступенью выше

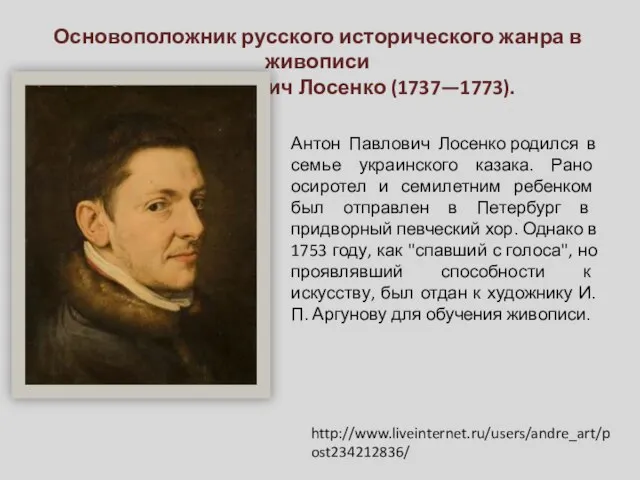

- 25. Основоположник русского исторического жанра в живописи Антон Павлович Лосенко (1737—1773). Антон Павлович Лосенко родился в семье

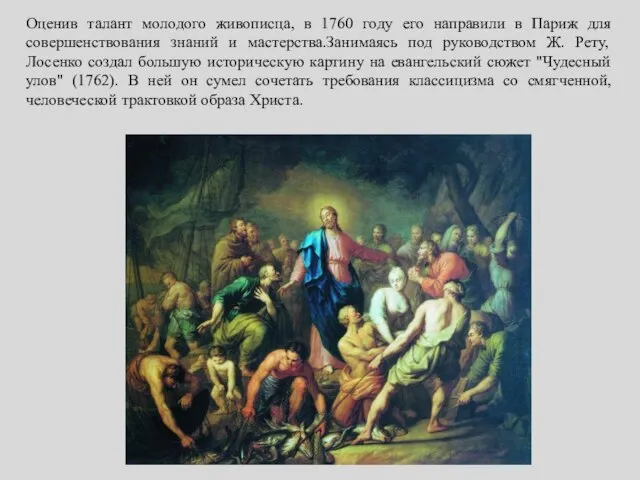

- 26. Оценив талант молодого живописца, в 1760 году его направили в Париж для совершенствования знаний и мастерства.Занимаясь

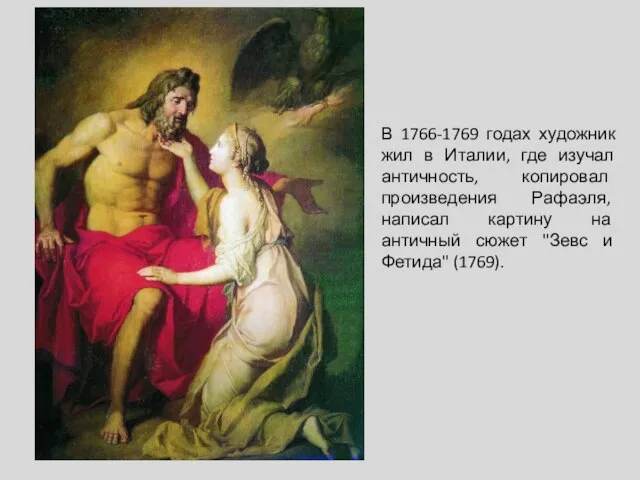

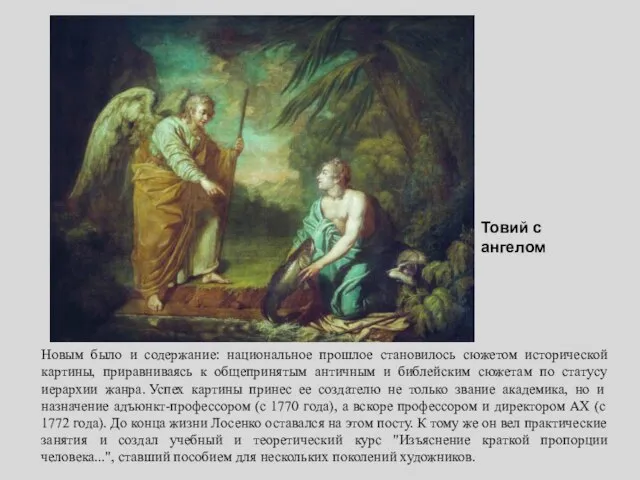

- 27. В 1766-1769 годах художник жил в Италии, где изучал античность, копировал произведения Рафаэля, написал картину на

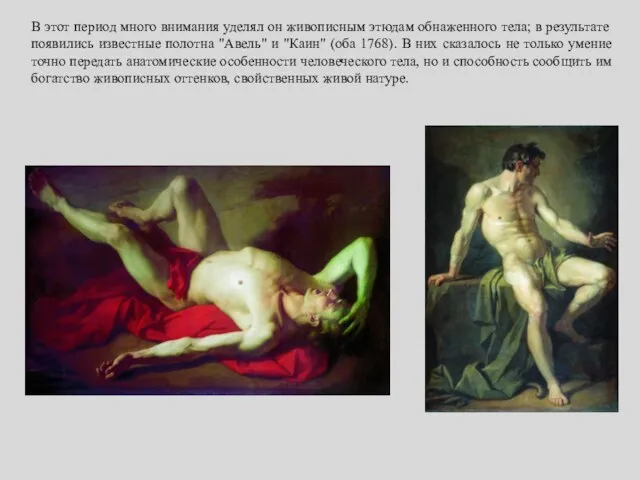

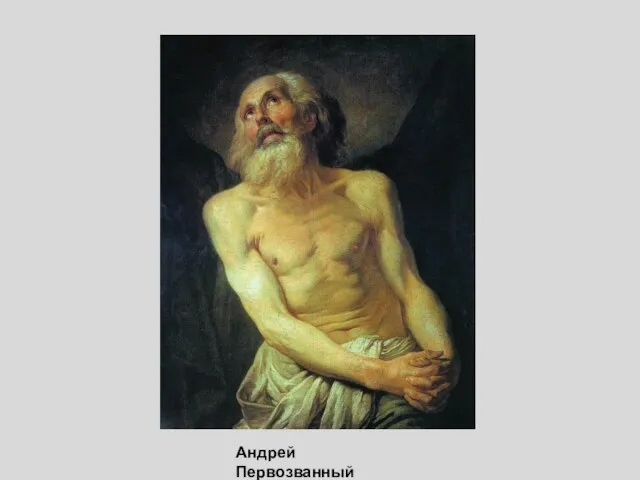

- 28. В этот период много внимания уделял он живописным этюдам обнаженного тела; в результате появились известные полотна

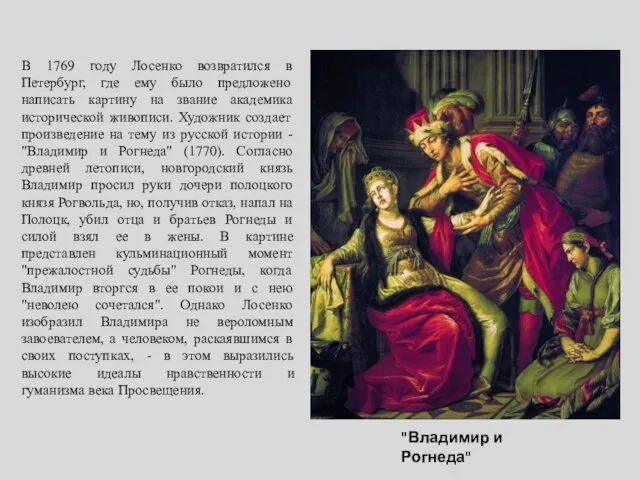

- 29. В 1769 году Лосенко возвратился в Петербург, где ему было предложено написать картину на звание академика

- 30. Андрей Первозванный

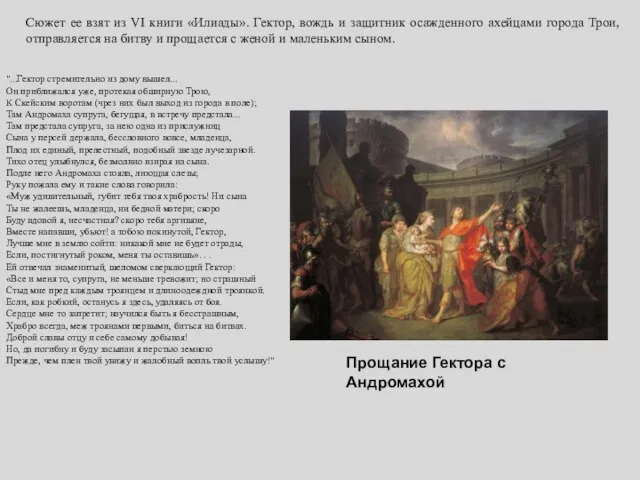

- 31. Новым было и содержание: национальное прошлое становилось сюжетом исторической картины, приравниваясь к общепринятым античным и библейским

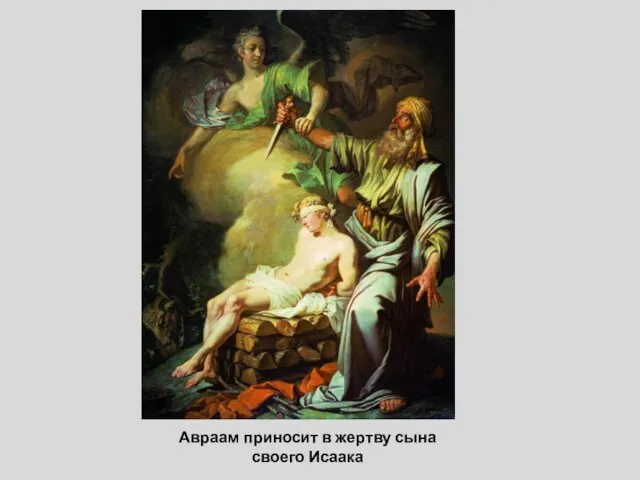

- 32. Авраам приносит в жертву сына своего Исаака

- 33. Прощание Гектора с Андромахой Сюжет ее взят из VI книги «Илиады». Гектор, вождь и защитник осажденного

- 34. В основе замысла Лосенко лежит идея долга перед родиной и героического самопожертвования во имя отечества. Этой

- 35. Но второстепенные фигуры не принимают никакого участия в действии. Им даны роли немых статистов. Не видно

- 36. Лосенко не стремится дать своим героям углубленную психологическую характеристику; носителями экспрессии являются только поза и жест.

- 37. Характерно, что в картине Лосенко Гектор, как европейский монарх, окружен оруженосцами и пажами, о которых нет

- 38. Решающую роль играла принципиальная установка, исключающая подлинный историзм. Живописцы XVIII века не искали исторической правды, потому

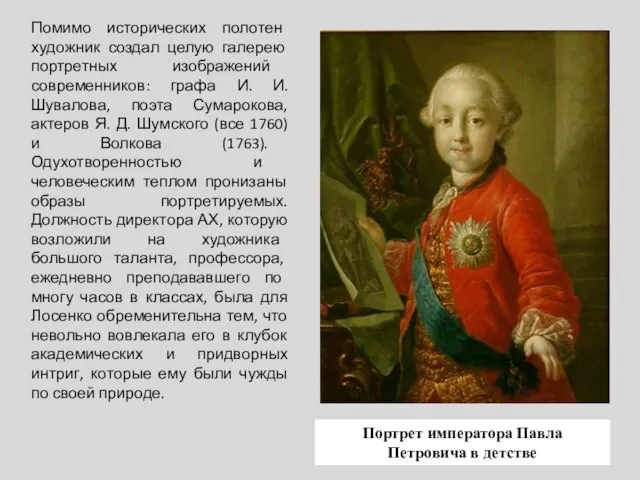

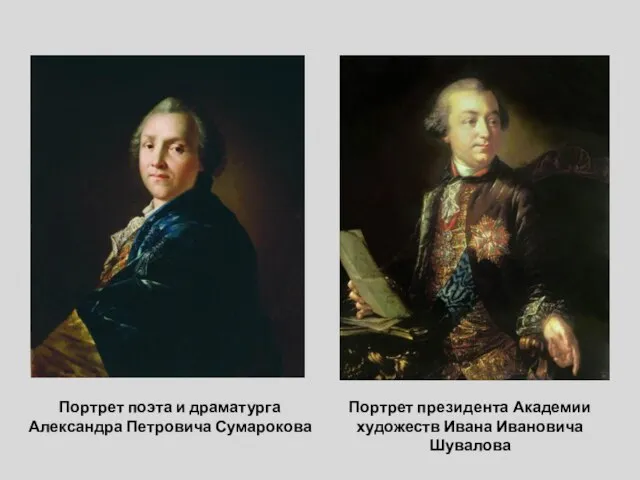

- 39. Помимо исторических полотен художник создал целую галерею портретных изображений современников: графа И. И. Шувалова, поэта Сумарокова,

- 40. Портрет поэта и драматурга Александра Петровича Сумарокова Портрет президента Академии художеств Ивана Ивановича Шувалова

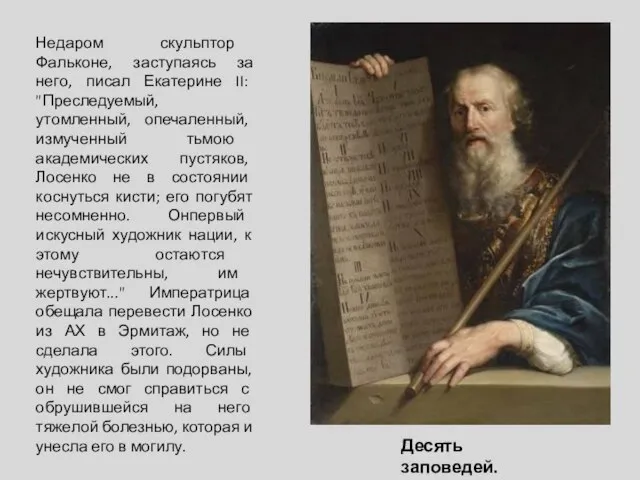

- 41. Недаром скульптор Фальконе, заступаясь за него, писал Екатерине II: "Преследуемый, утомленный, опечаленный, измученный тьмою академических пустяков,

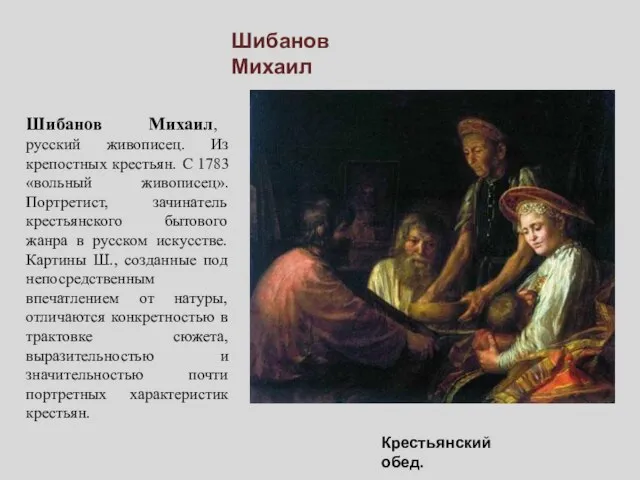

- 42. Шибанов Михаил, русский живописец. Из крепостных крестьян. С 1783 «вольный живописец». Портретист, зачинатель крестьянского бытового жанра

- 43. В середине 1770-х годов были созданы картины М. Шибанова. Художник точно указывает адрес героев—село Татарово Суздальской

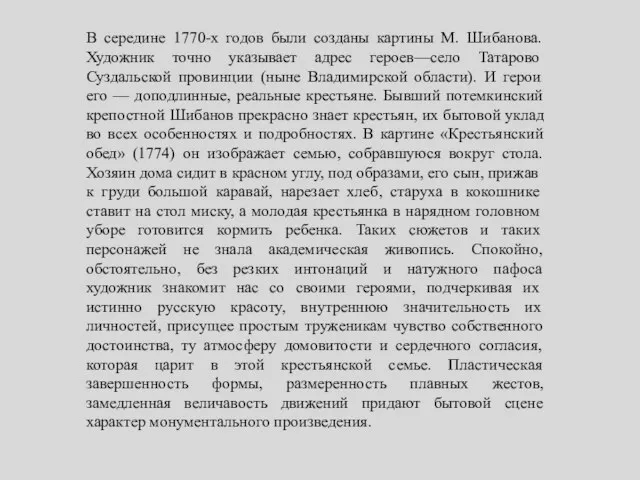

- 44. Свадебный сговор. Эти же особенности отличают и другую, еще более совершенную и художественно зрелую картину Шибанова

- 45. Свадебный сговор.

- 46. Шибанов М. Портрет графа А.М. Дмитриева-Мамонова Шибанов М. Портрет Екатерины II в дорожном костюме

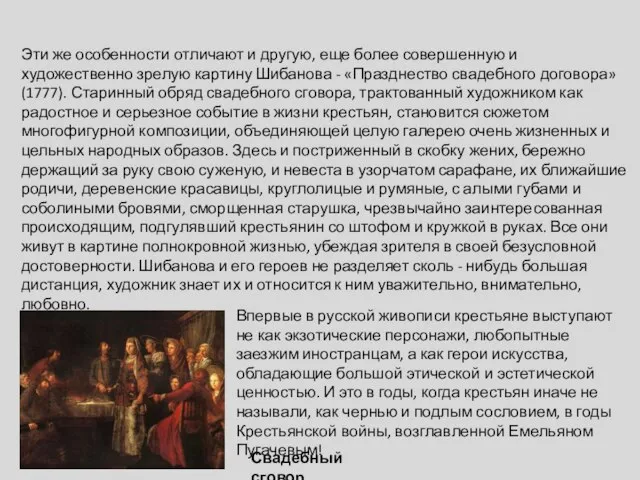

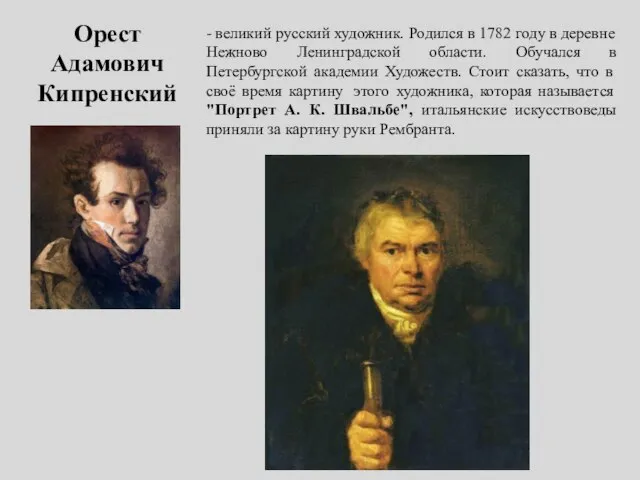

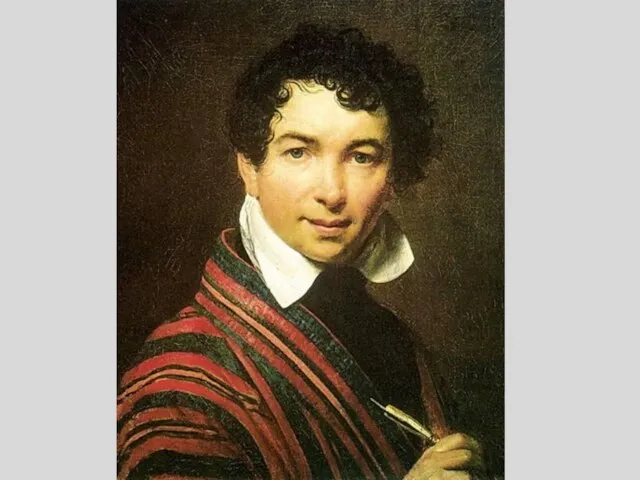

- 47. Орест Адамович Кипренский

- 48. Орест Адамович Кипренский - великий русский художник. Родился в 1782 году в деревне Нежново Ленинградской области.

- 50. Дмитрий Донской на Куликовом поле

- 51. Юпитер и Меркурий, посещающие в виде странников Филимона и Бавкиду

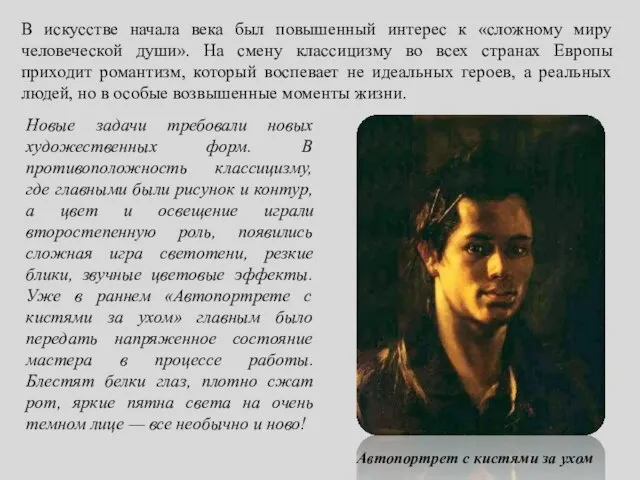

- 52. В искусстве начала века был повышенный интерес к «сложному миру человеческой души». На смену классицизму во

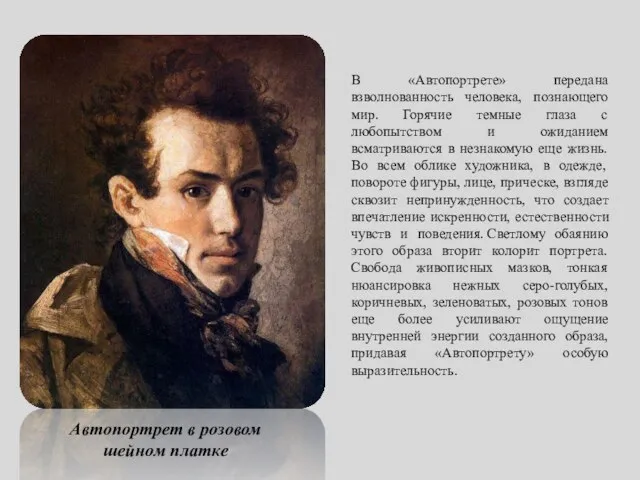

- 53. Автопортрет в розовом шейном платке В «Автопортрете» передана взволнованность человека, познающего мир. Горячие темные глаза с

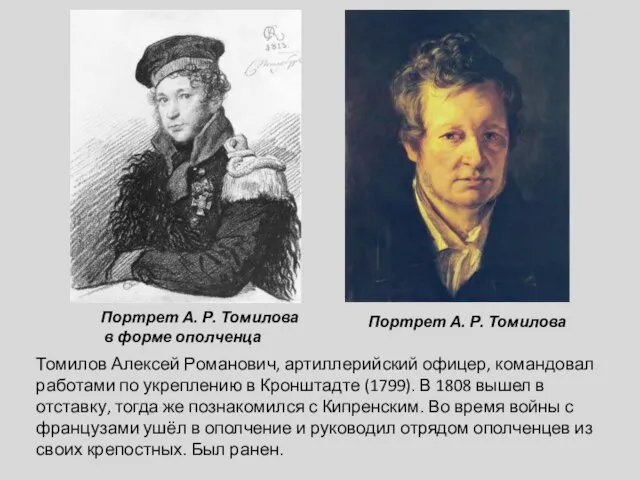

- 54. Портрет А. Р. Томилова в форме ополченца Портрет А. Р. Томилова Томилов Алексей Романович, артиллерийский офицер,

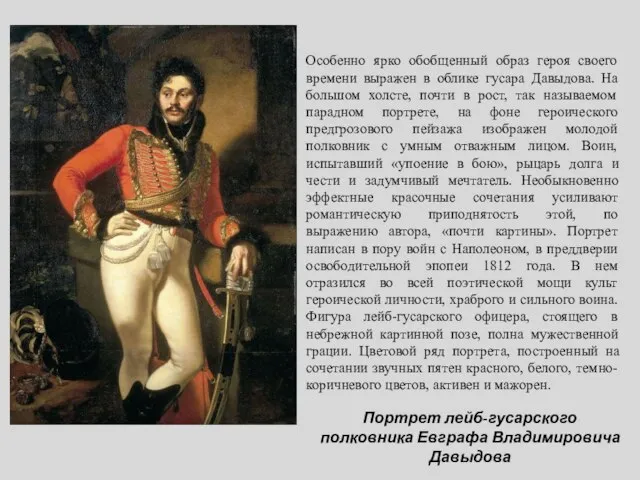

- 55. Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова Особенно ярко обобщенный образ героя своего времени выражен в облике

- 56. Портрет А. П. Бакунина (1799 - 1862) Александр Павлович Бакунин – лицейский товарищ Пушкина Портрет П.

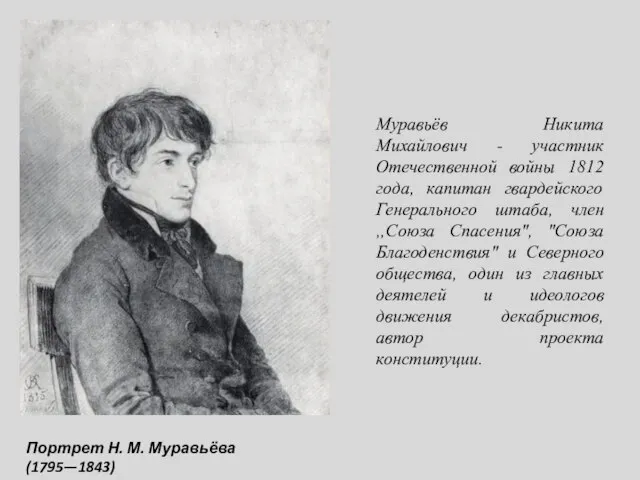

- 57. Портрет Н. М. Муравьёва (1795—1843) Муравьёв Никитa Михайлович - участник Отечественной войны 1812 года, капитан гвардейского

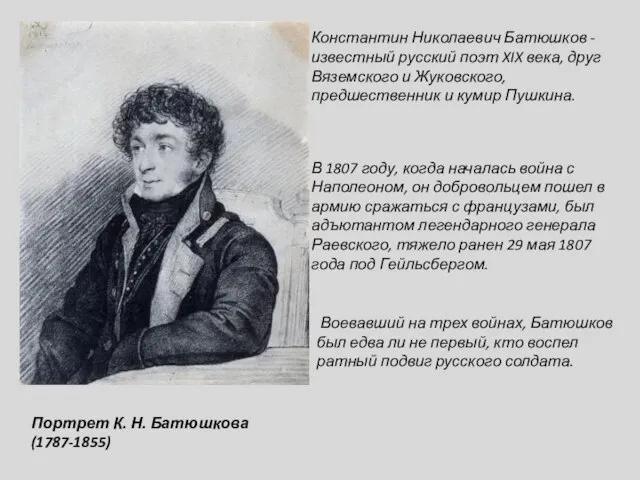

- 58. Портрет К. Н. Батюшкова (1787-1855) Константин Николаевич Батюшков - известный русский поэт XIX века, друг Вяземского

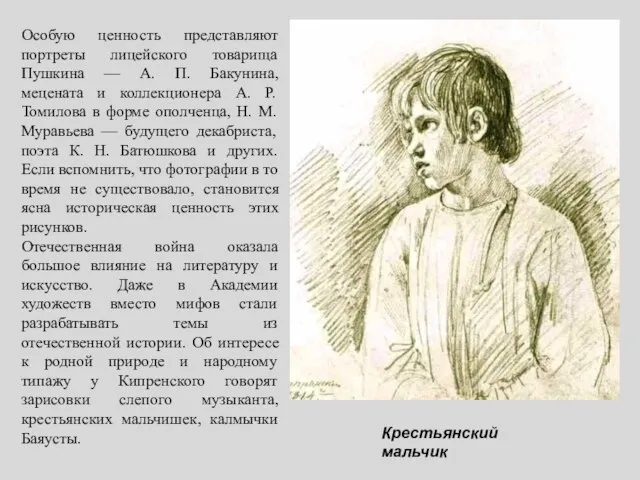

- 59. Особую ценность представляют портреты лицейского товарища Пушкина — А. П. Бакунина, мецената и коллекционера А. Р.

- 61. Слепой музыкант Портрет калмычки Баяусты

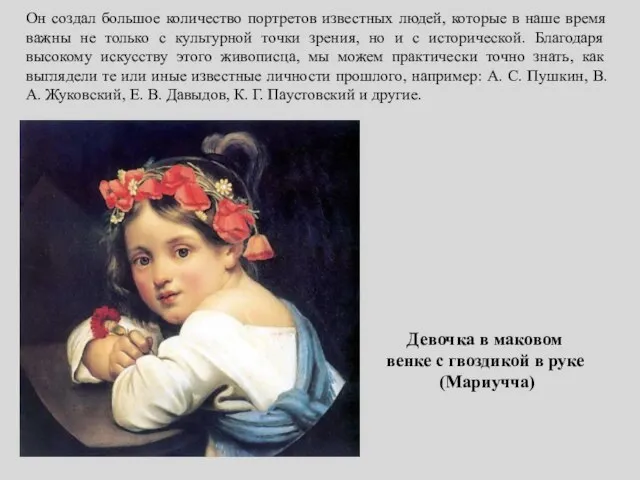

- 62. Он создал большое количество портретов известных людей, которые в наше время важны не только с культурной

- 63. Молодой садовник

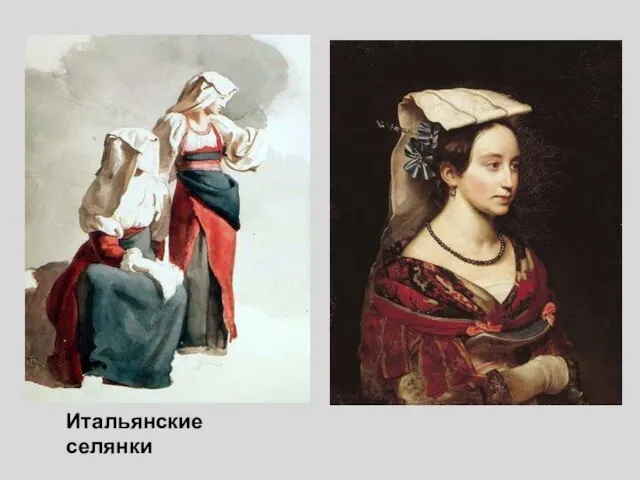

- 64. Итальянские селянки

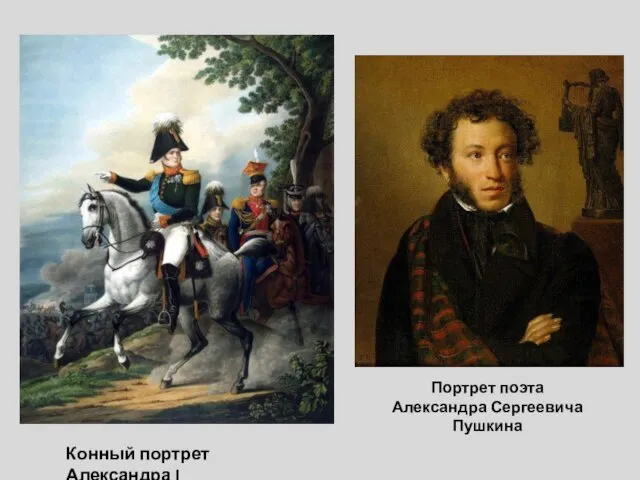

- 69. Конный портрет Александра I Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина

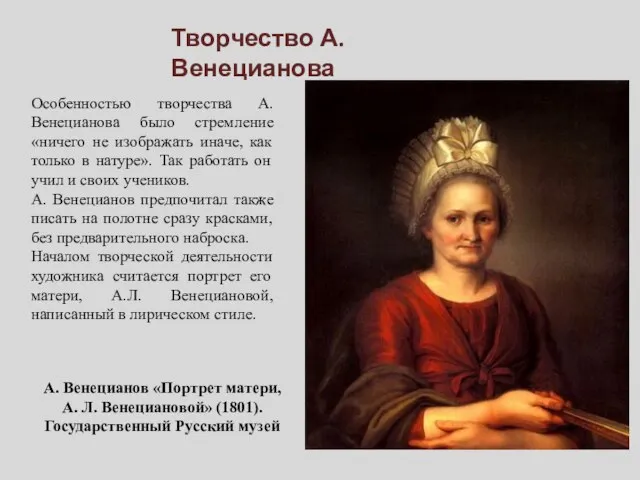

- 71. Особенностью творчества А. Венецианова было стремление «ничего не изображать иначе, как только в натуре». Так работать

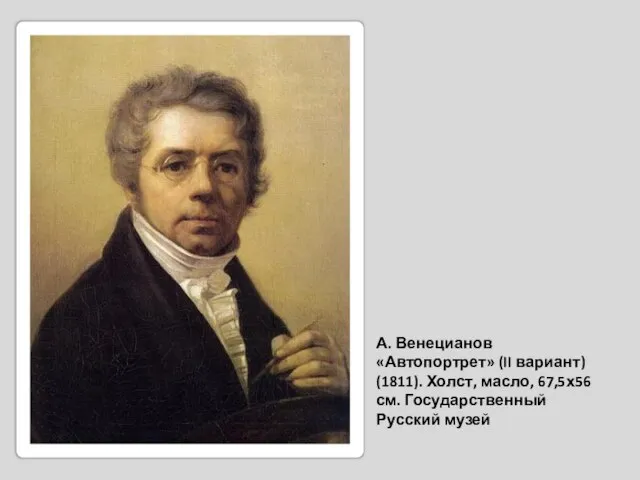

- 72. А. Венецианов «Автопортрет» (II вариант) (1811). Холст, масло, 67,5х56 см. Государственный Русский музей

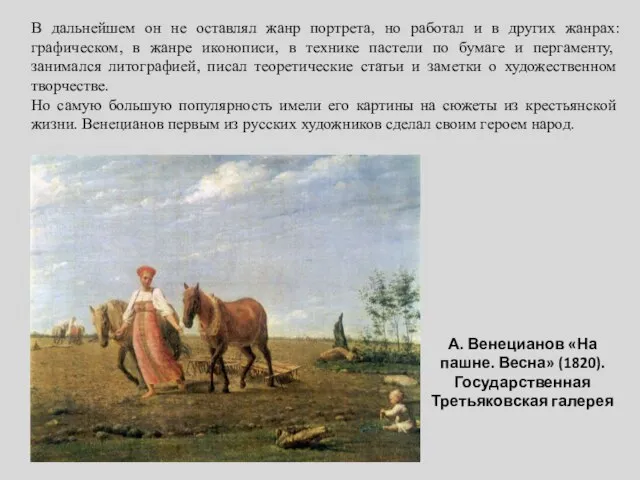

- 73. В дальнейшем он не оставлял жанр портрета, но работал и в других жанрах: графическом, в жанре

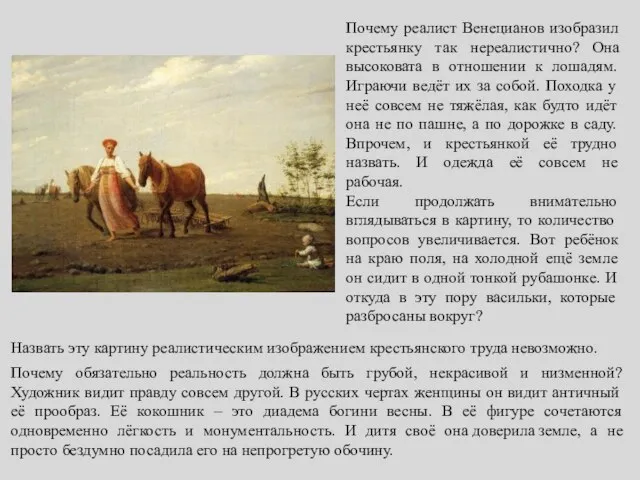

- 75. Почему реалист Венецианов изобразил крестьянку так нереалистично? Она высоковата в отношении к лошадям. Играючи ведёт их

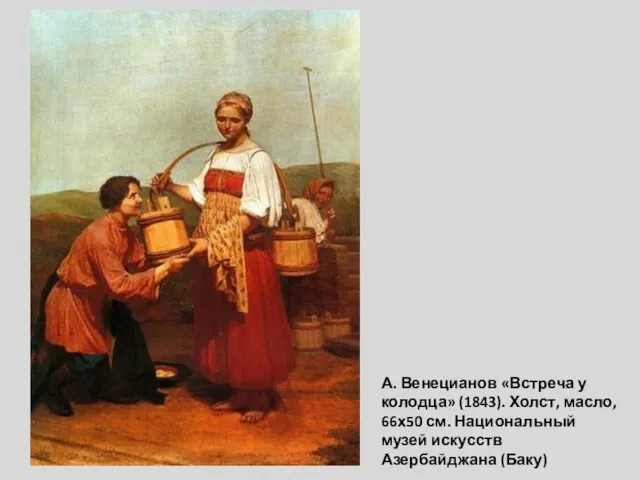

- 76. А. Венецианов «Встреча у колодца» (1843). Холст, масло, 66х50 см. Национальный музей искусств Азербайджана (Баку)

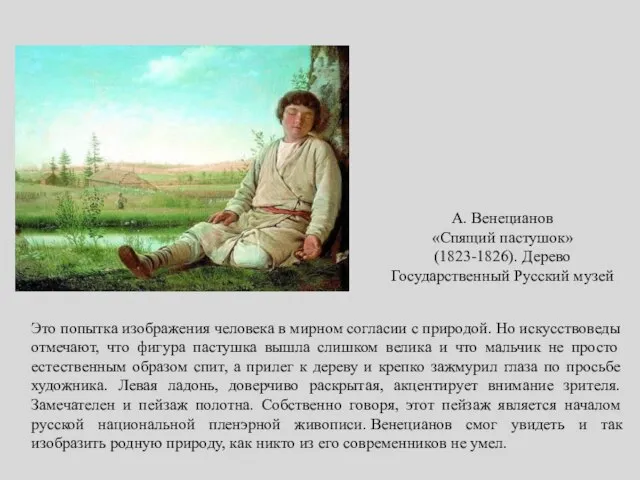

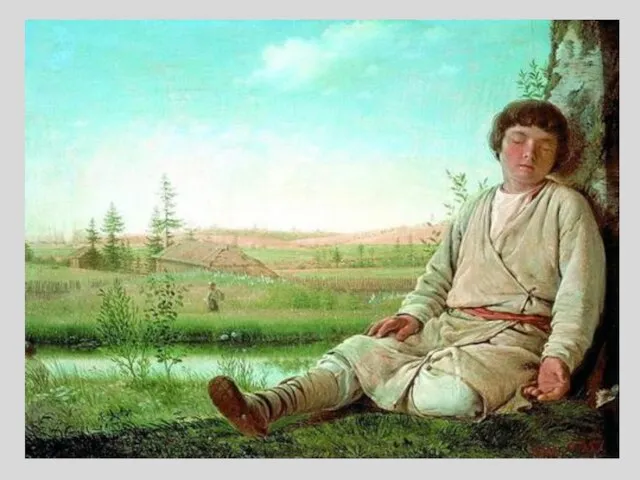

- 77. А. Венецианов «Спящий пастушок» (1823-1826). Дерево Государственный Русский музей Это попытка изображения человека в мирном согласии

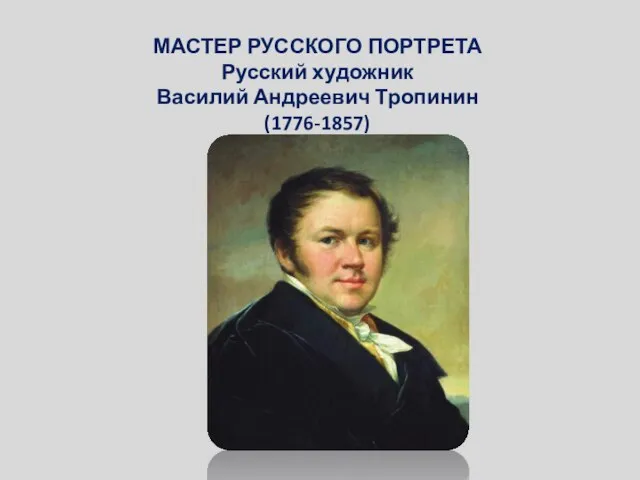

- 79. МАСТЕР РУССКОГО ПОРТРЕТА Русский художник Василий Андреевич Тропинин (1776-1857)

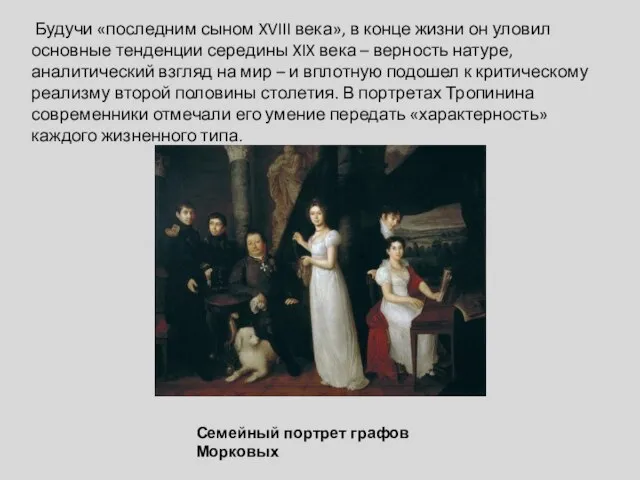

- 80. Будучи «последним сыном XVIII века», в конце жизни он уловил основные тенденции середины XIX века –

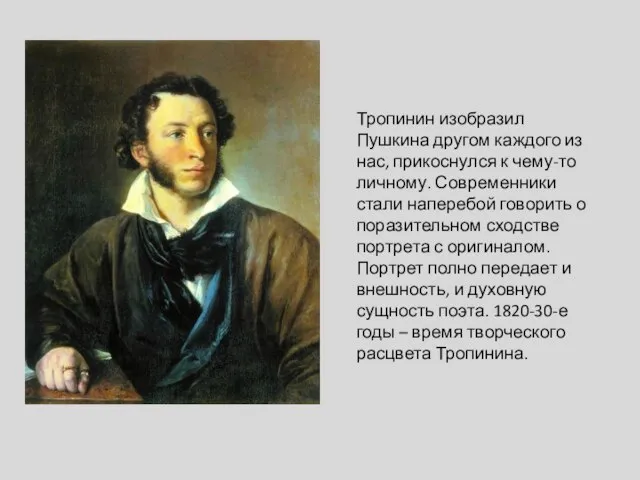

- 81. Тропинин изобразил Пушкина другом каждого из нас, прикоснулся к чему-то личному. Современники стали наперебой говорить о

- 82. «Автопортрет на фоне Кремля» Считается, что окно, изображенное на картине, – это окно мастерской художника на

- 83. «Портрет Ф.П. Крашенинникова» (1824) «Портрет А.В. Васильчикова»

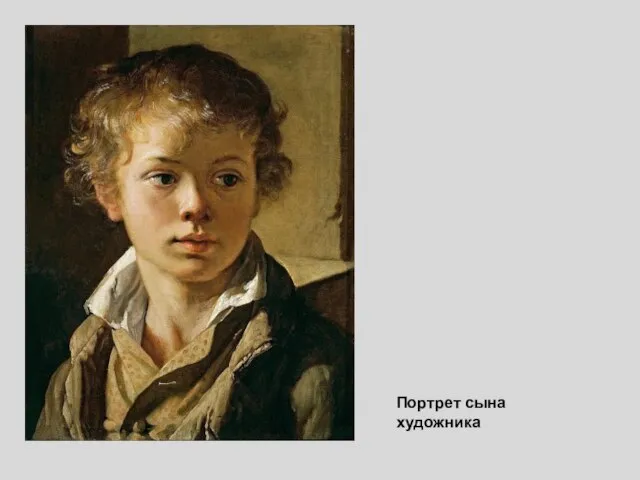

- 84. Портрет сына художника

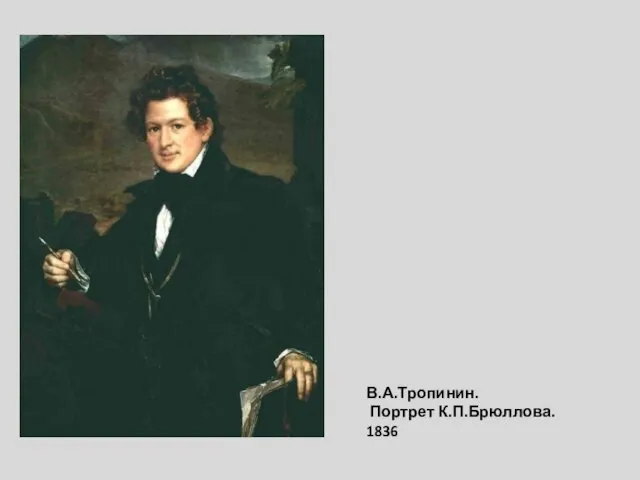

- 85. В.А.Тропинин. Портрет К.П.Брюллова. 1836

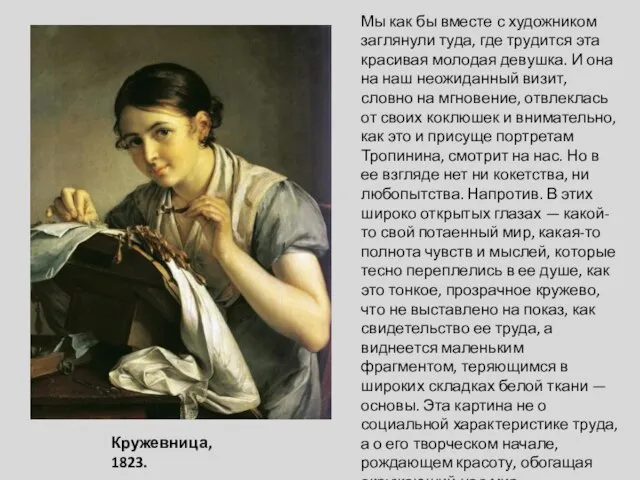

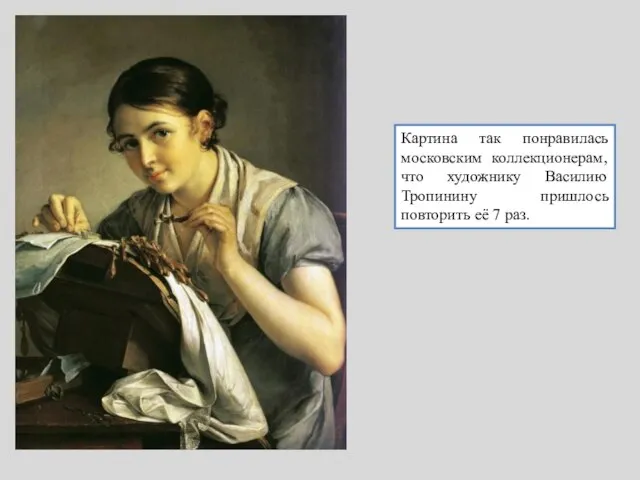

- 86. Кружевница, 1823. Мы как бы вместе с художником заглянули туда, где трудится эта красивая молодая девушка.

- 87. Картина так понравилась московским коллекционерам, что художнику Василию Тропинину пришлось повторить её 7 раз.

- 88. Портрет Левицкой-Волконской. 1852

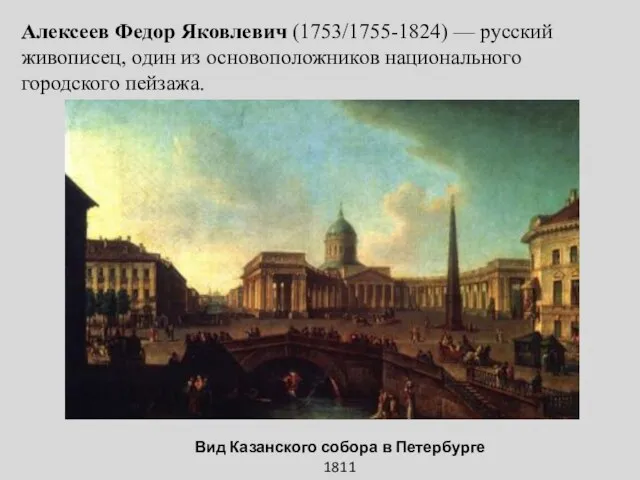

- 89. Алексеев Федор Яковлевич (1753/1755-1824) — русский живописец, один из основоположников национального городского пейзажа. Вид Казанского собора

- 90. Вид дворцовой набережной от Петропавловской крепости 1794

- 91. Благовещенский собор и Грановитая палата

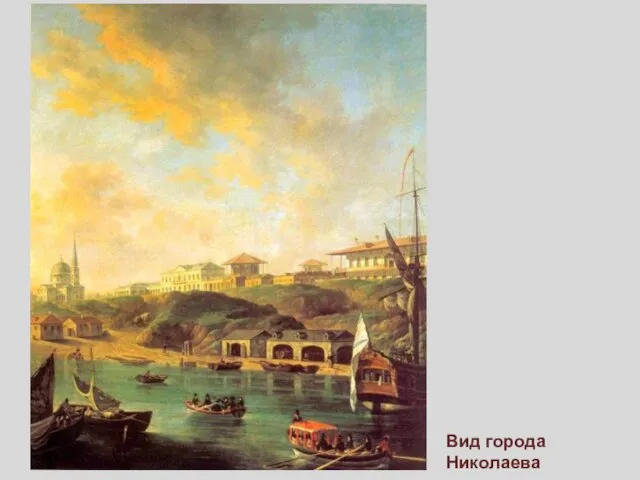

- 92. Вид города Николаева

- 93. Вид на Владимирские ворота со стороны Лубянки в Москве

- 94. Вид на Михайловский Замок в Санкт-Петербурге со стороны Фонтанки

- 95. Вид на Михайловский замок и площадь Коннетабля

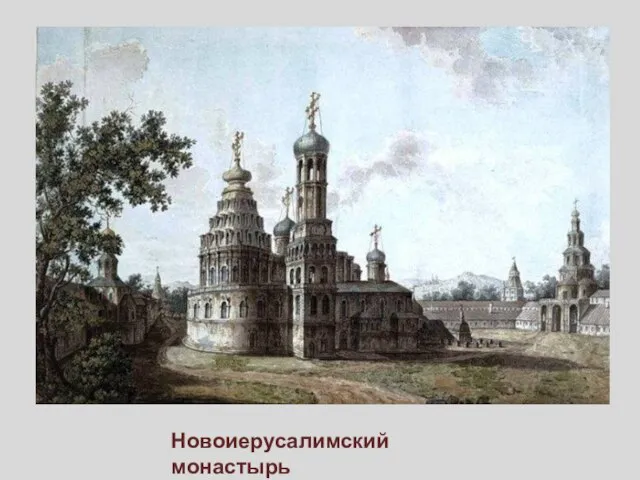

- 96. Новоиерусалимский монастырь

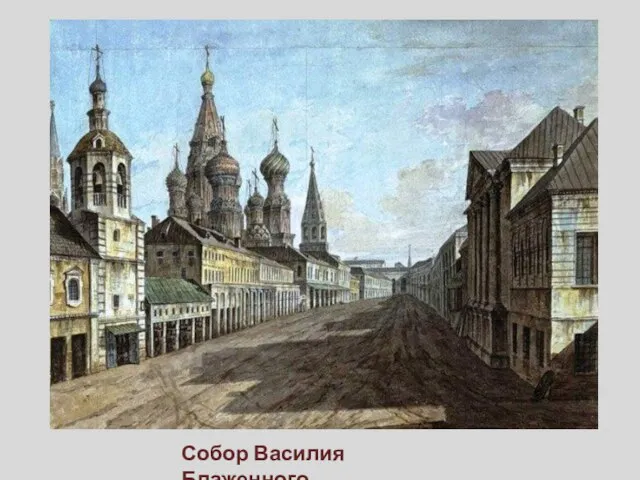

- 97. Собор Василия Блаженного

- 98. Спасские ворота

- 99. http://velikayakultura.ru/russkaya-zhivopis/hudozhestvennoe-obedinenie-mir-iskusstva http://benua.su/predislovie/ http://art-nesterov.ru/ http://www.deineka.ru/ http://glazunov.ru/ http://glazunov.ru/

- 101. Скачать презентацию

Романтизм

Романтизм Буква-образ. Буквица. Инициал

Буква-образ. Буквица. Инициал Культура Древнего мира

Культура Древнего мира Culture and verbal communication

Culture and verbal communication Қазақ мәдениеті

Қазақ мәдениеті Фундамент национальной классики. Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX века

Фундамент национальной классики. Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX века Закружилась листва золотая…

Закружилась листва золотая… Искусство классицизма во Франции 19 века

Искусство классицизма во Франции 19 века Русская матрешка

Русская матрешка Неоимпрессионизм

Неоимпрессионизм Масленица

Масленица Детское ТВ

Детское ТВ Посуда металлическая

Посуда металлическая История костюма

История костюма Танец и виды танцевального искусства (тема 4.2.)

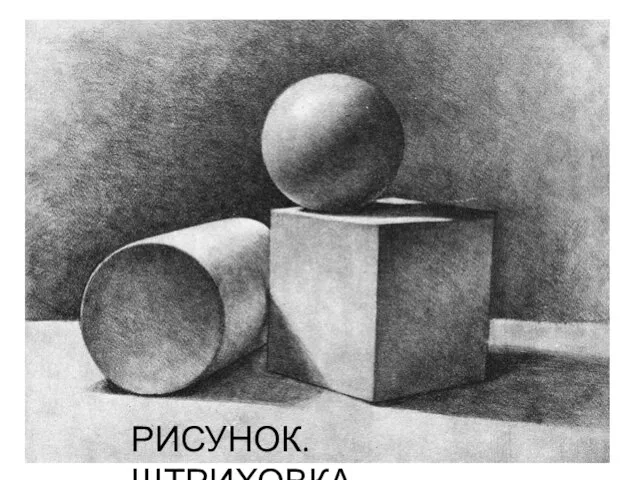

Танец и виды танцевального искусства (тема 4.2.) Рисунок. Штриховка

Рисунок. Штриховка Художественная фотография

Художественная фотография Place of my birth

Place of my birth Тувинский язык. Государственные символы республики Тыва

Тувинский язык. Государственные символы республики Тыва Модульное оригами. Техника складывания оригами

Модульное оригами. Техника складывания оригами Художественная культура античности. Древний Рим

Художественная культура античности. Древний Рим Жанры изобразительного искусства

Жанры изобразительного искусства Возрождение народных традиций и ремесел

Возрождение народных традиций и ремесел Роль хореографов в становлении танцевального искусства Чекмагушевского района

Роль хореографов в становлении танцевального искусства Чекмагушевского района Джироо́ламо Савонароо́ла Итальянский монах и реформатор 1494—1498 годов

Джироо́ламо Савонароо́ла Итальянский монах и реформатор 1494—1498 годов Winter Images

Winter Images Аттестационная работа. Программа внеурочной деятельности Творческие проекты, 3 класс

Аттестационная работа. Программа внеурочной деятельности Творческие проекты, 3 класс Архитектура. Замки

Архитектура. Замки