Содержание

- 2. Антиген: определение Вещества или тела, несущие на себе отпечаток чужеродной генетической информации т.е. молекула (вещество), распознаваемое

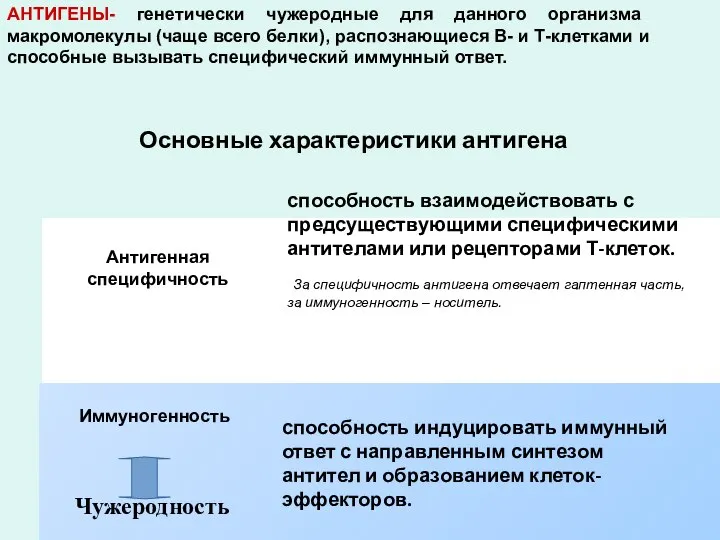

- 3. Основные характеристики антигена способность взаимодействовать с предсуществующими специфическими антителами или рецепторами Т-клеток. За специфичность антигена отвечает

- 4. Свойства антигенов: Антигенность, или антигенное действие – способность индуцировать развитие иммунного ответа; Специфичность, или антигенная функция

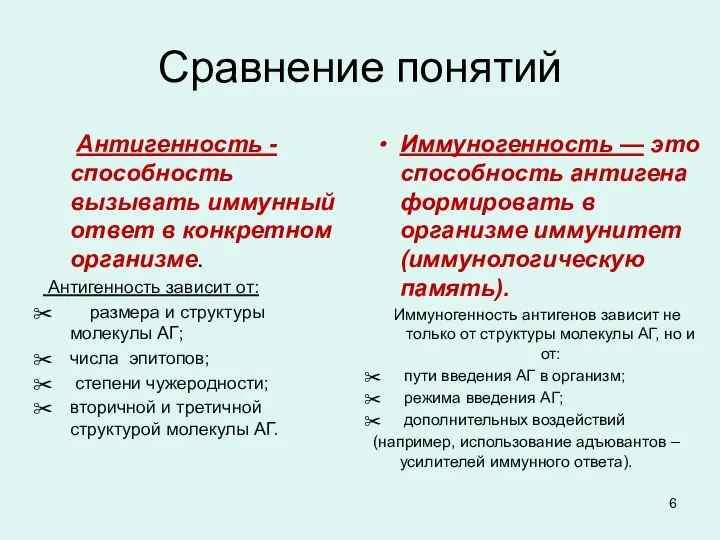

- 6. Сравнение понятий Антигенность - способность вызывать иммунный ответ в конкретном организме. Антигенность зависит от: размера и

- 11. Общепринятые названия антигенов Толерогены - антигены с очень низкой молекулярной массой – они не захватываются АПК

- 12. ГАПТЕН (Г) – НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, НЕ ОБЛАДАЮЩЕЕ ИММУНОГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, НО ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВЫРАБОТКУ АНТИТЕЛ только !!!!! ПРИ

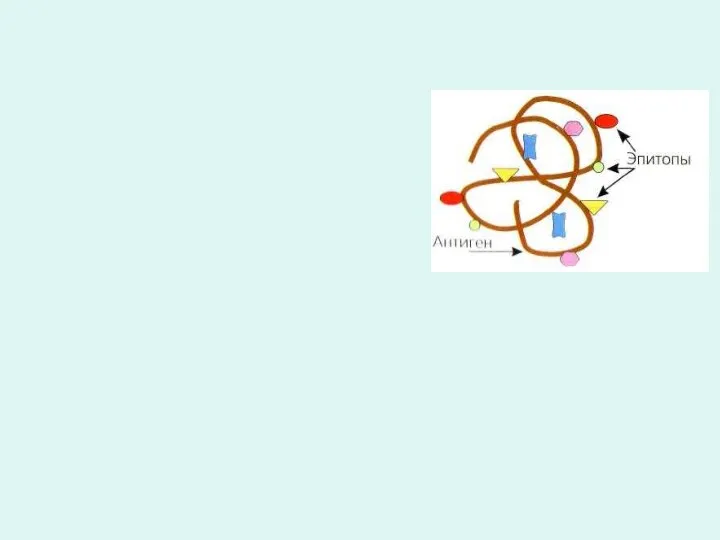

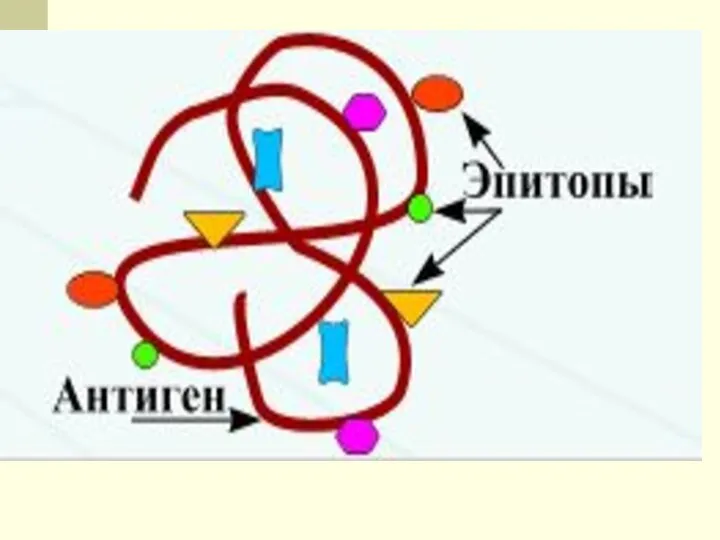

- 13. Принцип строения антигенов

- 14. Эпитоп Определение участок молекулы антигена специфического состава и конфигурации Синонимы: «антигенная детерминанта» «детерминантная группа антигена»

- 15. Количественный состав эпитопа 5-6 аминокислотных остатков – для белков 5-6 липополисахаридных остатков – для ЛПС (липополисахаридов)

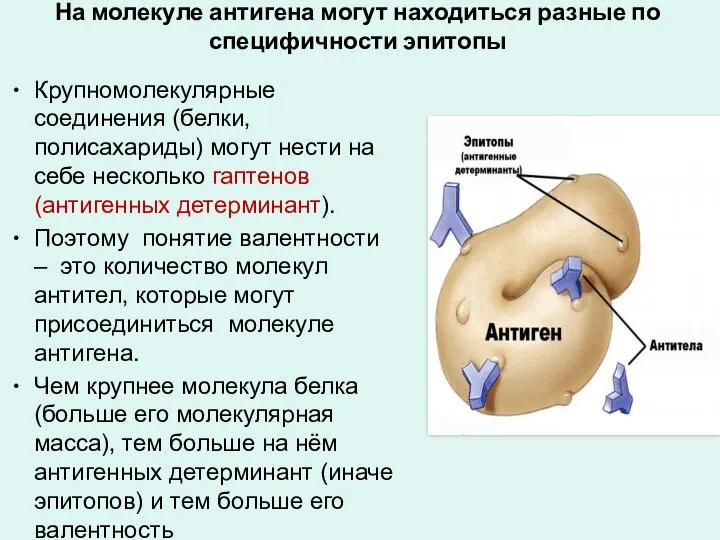

- 16. На молекуле антигена могут находиться разные по специфичности эпитопы Крупномолекулярные соединения (белки, полисахариды) могут нести на

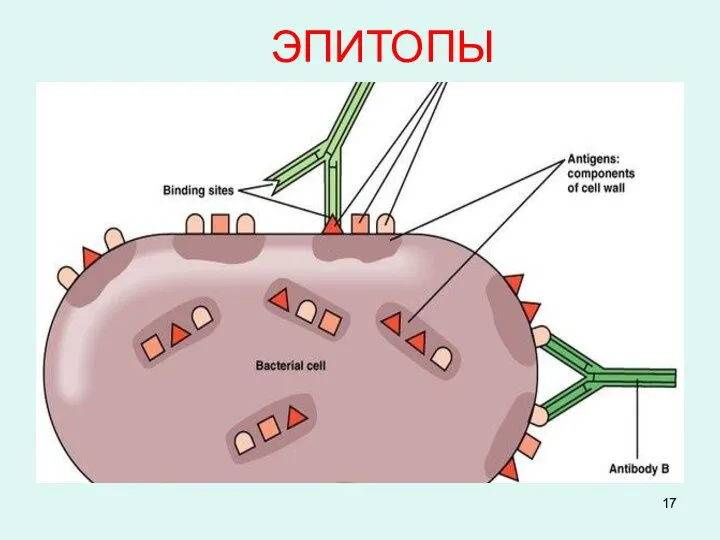

- 17. ЭПИТОПЫ

- 18. Понятия эпитоп и паратоп Эпитоп – наименьшая часть антигена, способная вызвать иммунный ответ. Паратоп – участок

- 19. Классификация эпитопов Линейные (секвенциальные) первичная аминокислотная последовательность Поверхностные (конформационные) образуются в результате вторичной, третичной или четвертичной

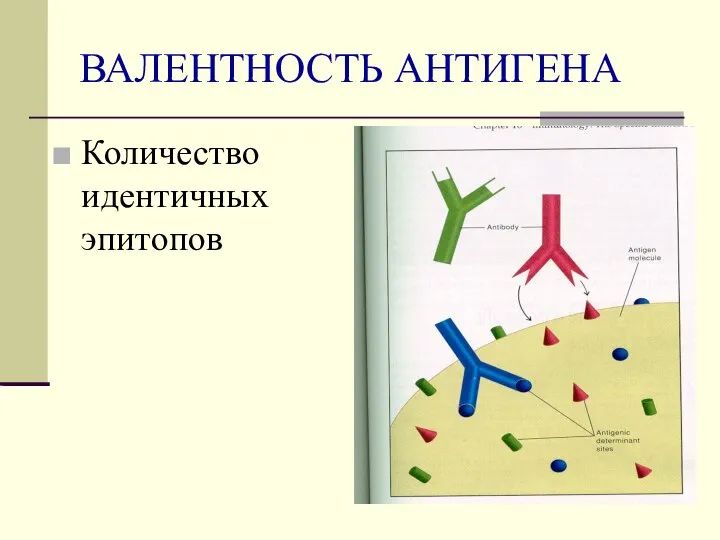

- 21. ВАЛЕНТНОСТЬ АНТИГЕНА Количество идентичных эпитопов

- 22. Антигены делят: Сильные, которые вызывают выраженный иммунный ответ; Слабые, при введении которых интенсивность иммунного ответа невелика.

- 23. Факторы, определяющие степень иммуногенности антигена физико-химические свойства антигена динамика поступления антигена в макроорганизм и катаболизм его

- 24. 1 группа физико-химические свойства антигена ЧУЖЕРОДНОСТЬ исключения – иммунный ответ на свой антиген, спровоцированный перекрестно реагирующими

- 25. 3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АНТИГЕНА усиливают иммуногенность белков: ароматические аминокислоты левовращающие изомеры разнообразие аминокислотного состава 4. МОЛЕКУЛЯРНАЯ

- 26. 2 группа динамика поступления и катаболизма антигенов 1. СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ АНТИГЕНА зависит от конкретного антигена Наибольшая

- 27. 3. ДРОБНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ неоднократное введение малых доз вызывает более сильный иммунный ответ, чем однократное введение большой

- 28. 3 группа состояние макроорганизма 1. ГЕНОТИП 2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

- 29. Адъюванты вещества, неспецифически усиливающие иммуногенность антигенов например, путем создания «депо антигена»

- 30. Классификации антигенов по происхождению по природе по структуре по необходимости участия в иммунном ответе на него

- 31. ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ: Экзогенные возникшие вне организма 2. Эндогенные возникшие внутри организма

- 32. ПО ПРИРОДЕ: БЕЛКОВЫЕ НЕБЕЛКОВЫЕ

- 33. ПО СТРУКТУРЕ: ГЛОБУЛЯРНЫЕ молекула в виде шара ФИБРИЛЛЯРНЫЕ молекула в виде нити

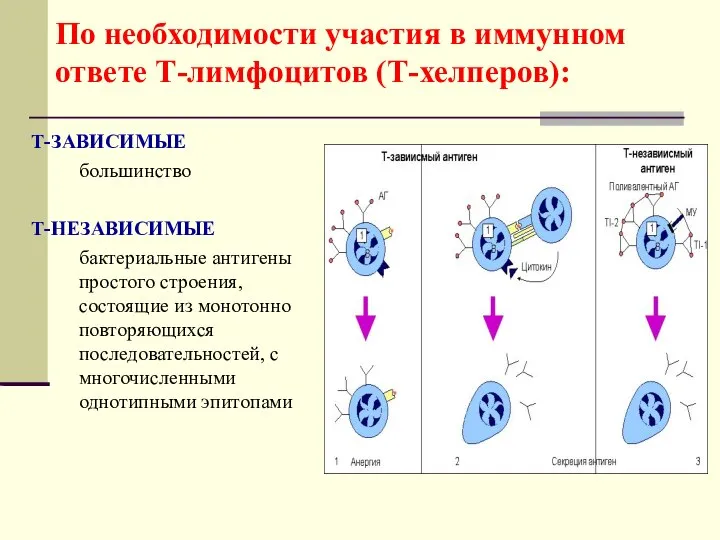

- 34. По необходимости участия в иммунном ответе Т-лимфоцитов (Т-хелперов): Т-ЗАВИСИМЫЕ большинство Т-НЕЗАВИСИМЫЕ бактериальные антигены простого строения, состоящие

- 35. ПО ИММУНОГЕННОСТИ: ИММУНОГЕНЫ ГАПТЕНЫ

- 36. ПО СТЕПЕНИ ЧУЖЕРОДНОСТИ: КСЕНОГЕННЫЕ общие для организмов различных видов и родов (ксеноантигены, гетерологичные антигены, «антигены Форсмана»)

- 37. АУТОАНТИГЕНЫ (аутогенные антигены) АНТИГЕНЫ СОБСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА В норме по отношению к ним не развивается иммунный ответ

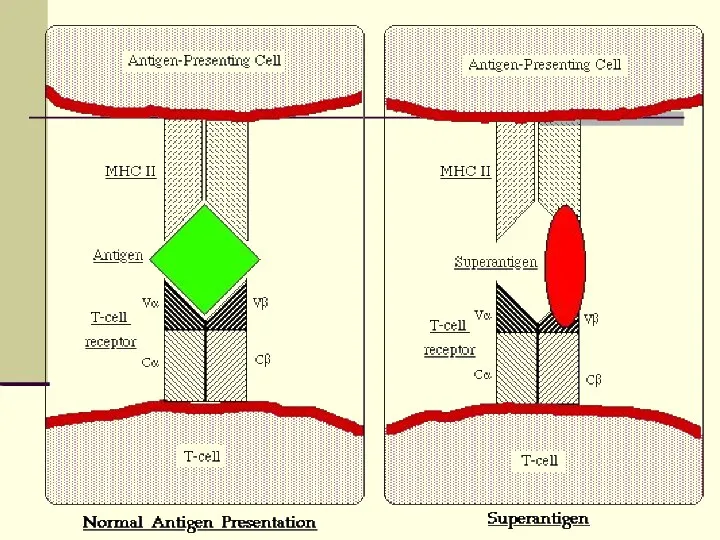

- 38. СУПЕРАНТИГЕНЫ Антигены, вызывающие неспецифическую поликлональную активацию и пролиферацию Т-лимфоцитов (до 20%, обычные антигены - 0,01%) После

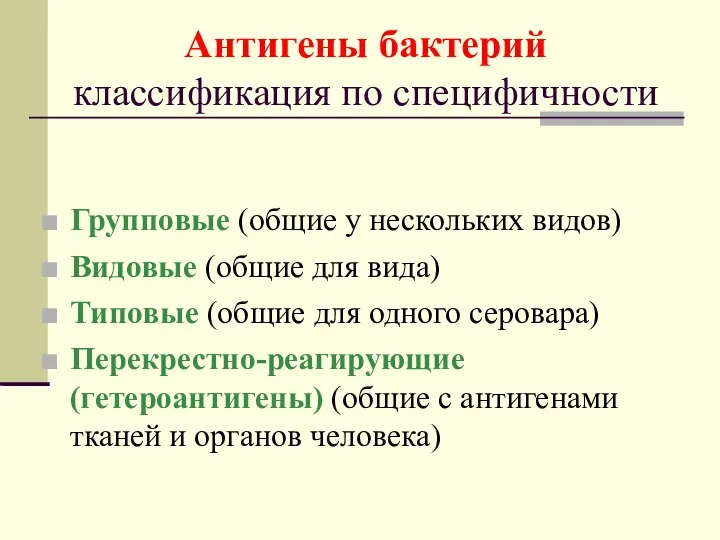

- 40. Антигены бактерий классификация по специфичности Групповые (общие у нескольких видов) Видовые (общие для вида) Типовые (общие

- 41. Антигены бактерий классификация по их природе (происхождению) Продукты распада (клеточные структуры) Продукты жизнедеятельности

- 42. АНТИГЕНЫ БАКТЕРИЙ (схема расположения )

- 43. По локализации антигены бактерий делятся На целлюлярные (связанные с клеткой); Экстрацеллюлярные (не связанные с клеткой).

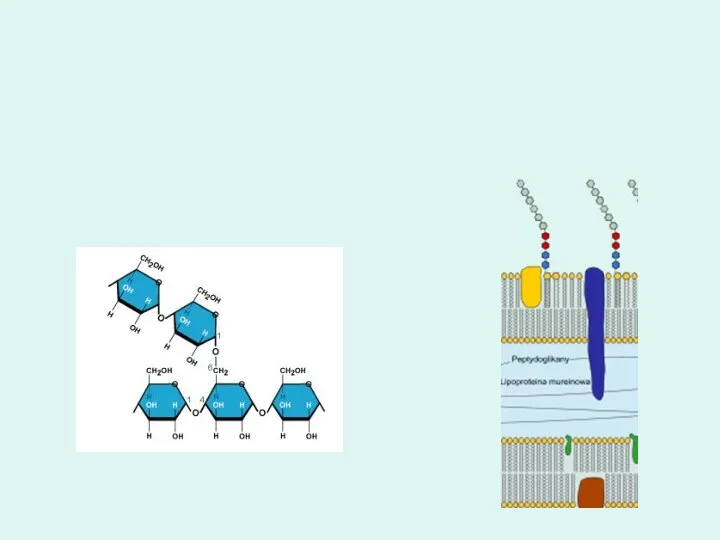

- 44. Антигены, входящие в состав органелл бактериальной клетки (т.е продукты её распада) КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА O-Ag Г+→ тейхоевые

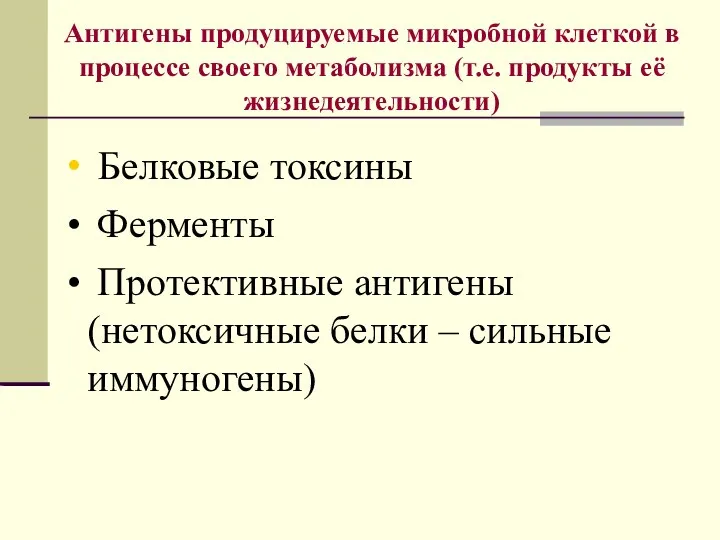

- 45. Антигены продуцируемые микробной клеткой в процессе своего метаболизма (т.е. продукты её жизнедеятельности) Белковые токсины Ферменты Протективные

- 47. Скачать презентацию

Хроническая обструктивная болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких Особенности психологического стресса

Особенности психологического стресса Противорвотные средства

Противорвотные средства Познание и творчество

Познание и творчество Пищевые токсико-инфекции. Микоплазмоз

Пищевые токсико-инфекции. Микоплазмоз Дизайн медицинских клинических исследований

Дизайн медицинских клинических исследований Кровотечі під час другого періоду вагітності в пологах

Кровотечі під час другого періоду вагітності в пологах Ісіктерге қарсы дәрілік заттар

Ісіктерге қарсы дәрілік заттар Анализ многолетней динамики заболеваемости в эпидемиологической диагностике

Анализ многолетней динамики заболеваемости в эпидемиологической диагностике Основы учения об инфекции

Основы учения об инфекции Укусы животных. Бешенство

Укусы животных. Бешенство Фиброзные опухоли матки

Фиброзные опухоли матки Роль рентгеновского излучения в медицине

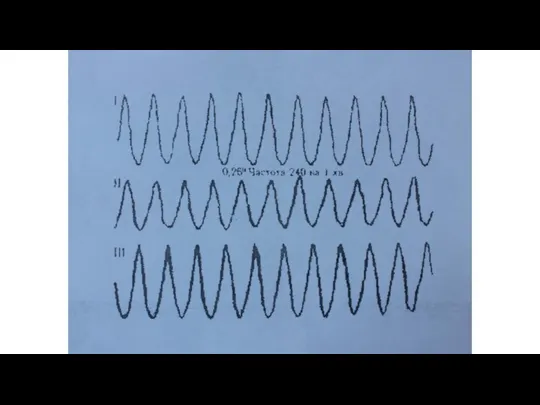

Роль рентгеновского излучения в медицине ЭКГ с фибрилляцией желудка

ЭКГ с фибрилляцией желудка Восприятие времени

Восприятие времени Лекарственные растения и сырье, содержащие флавоноиды. (Лекция 12)

Лекарственные растения и сырье, содержащие флавоноиды. (Лекция 12) Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский центр. Потребность в специалистах

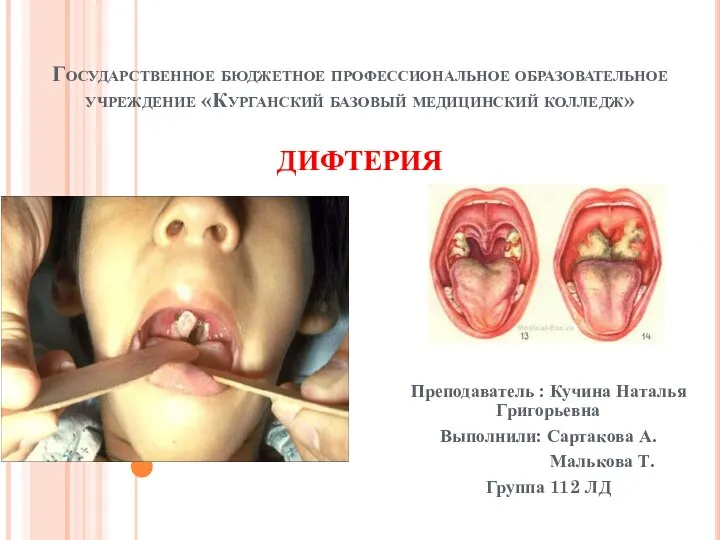

Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский центр. Потребность в специалистах Дифтерия

Дифтерия Аритмии сердца

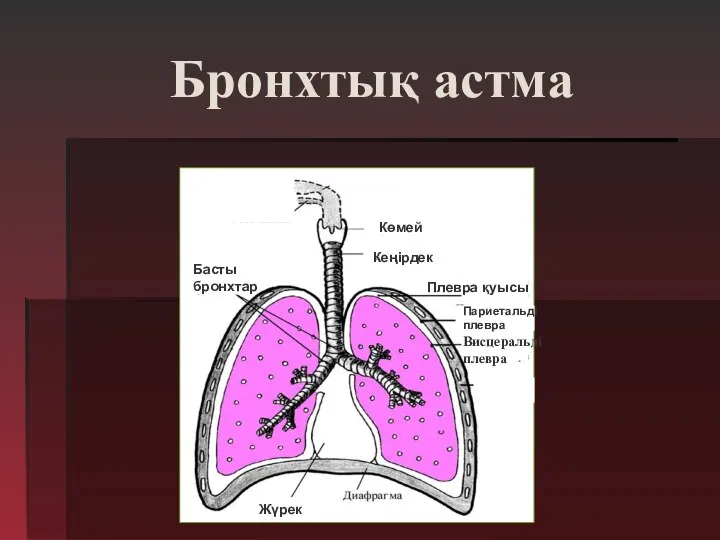

Аритмии сердца Бронхтық астма

Бронхтық астма Туберкулез эпидемиологиясы. Қазақстандағы туберкулез эпидемиологиясының ерекшеліктері

Туберкулез эпидемиологиясы. Қазақстандағы туберкулез эпидемиологиясының ерекшеліктері Современные проблемы к диагностики, профилактики и лечения артериальной гипертонии у детей и подростков

Современные проблемы к диагностики, профилактики и лечения артериальной гипертонии у детей и подростков Сущность и особенности психолого-педагогической диагностики

Сущность и особенности психолого-педагогической диагностики Психомоторное развитие детей

Психомоторное развитие детей Гемолитико-уремический синдром

Гемолитико-уремический синдром Вирусный гепатит TTV

Вирусный гепатит TTV Правовые аспекты пациентов с диагнозом акромегалия

Правовые аспекты пациентов с диагнозом акромегалия Энергетика и пища. Калорийность жиров, белков и углеродов

Энергетика и пища. Калорийность жиров, белков и углеродов