Эмбриогенез, анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. Функциональные особенности системы легких

Содержание

- 2. Дыхательная система

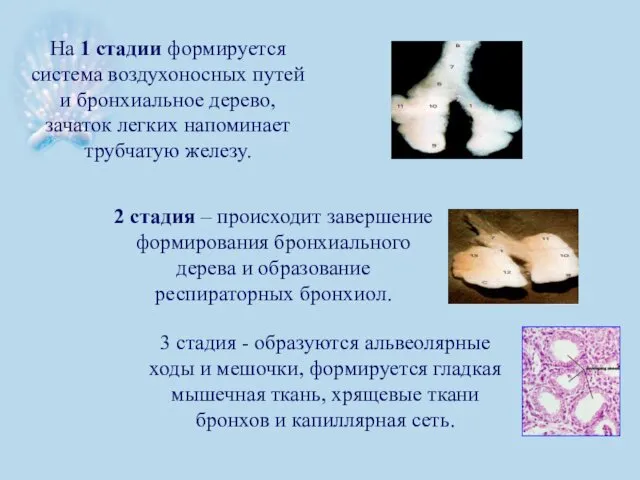

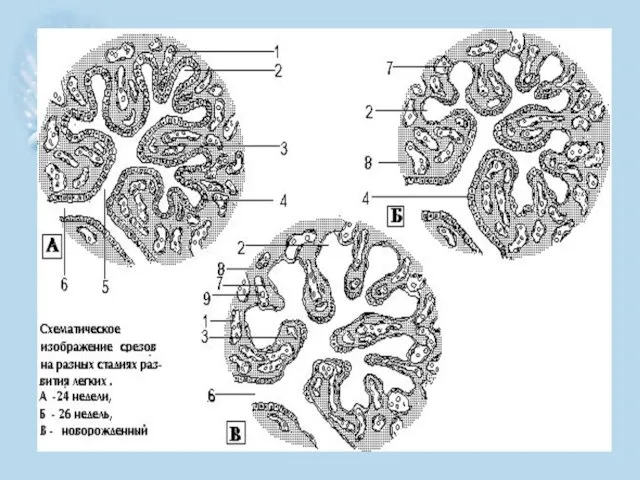

- 4. ЭМБРИОГЕНЕЗ В развитии легких различают 3 стадии: 1 стадия – железистая (5 нед. - 4 мес.)

- 5. На 1 стадии формируется система воздухоносных путей и бронхиальное дерево, зачаток легких напоминает трубчатую железу. 2

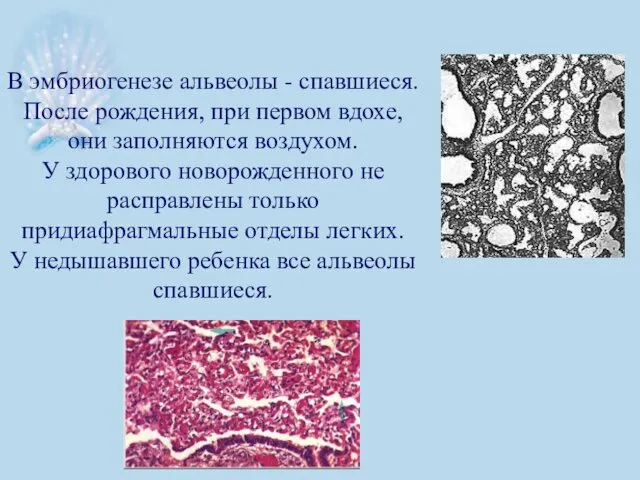

- 7. В эмбриогенезе альвеолы - спавшиеся. После рождения, при первом вдохе, они заполняются воздухом. У здорового новорожденного

- 8. Судебно-медицинская диагностика времени наступления смерти ребенка: если легкие тонут в воде, то они не содержат воздуха;

- 9. В развитии легких можно выделить следующие периоды: от рождения до 2 лет, когда происходит интенсивный рост

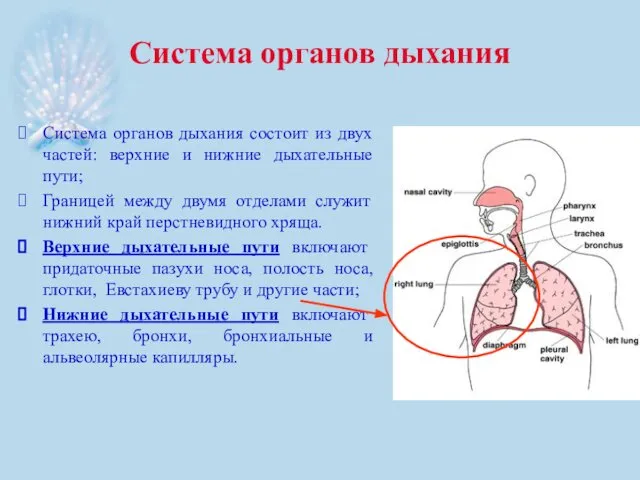

- 10. Система органов дыхания Система органов дыхания состоит из двух частей: верхние и нижние дыхательные пути; Границей

- 11. Узкий просвет Недостаточное развитие мышечной и эластической тканей бронхов Значительное развитие интерстициальной ткани Недостаточная коллатеральная вентиляция

- 12. Центральная регуляция 1) незрелость дыхательного центра; 2) повышенная возбудимость блуждающего нерва; 3) изменчивость тонуса гладкой мускулатуры

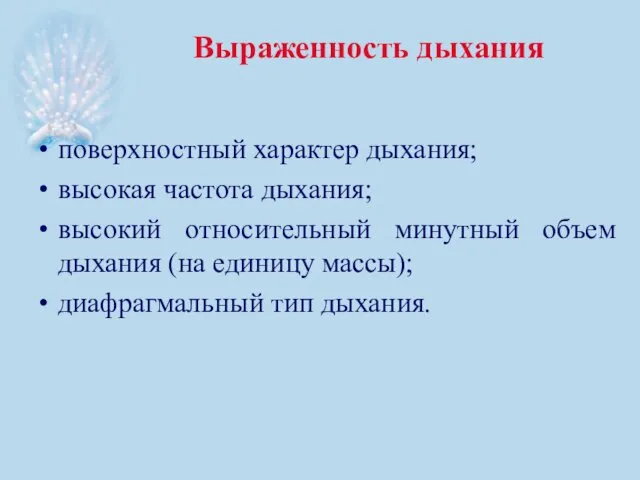

- 13. Выраженность дыхания поверхностный характер дыхания; высокая частота дыхания; высокий относительный минутный объем дыхания (на единицу массы);

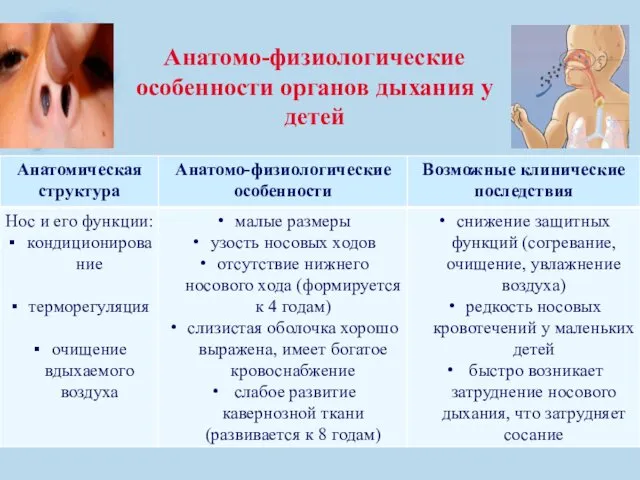

- 14. Дыхание носом – важнейшая функция организма малыша В носу происходит: кондиционирование терморегуляция очищение вдыхаемого воздуха

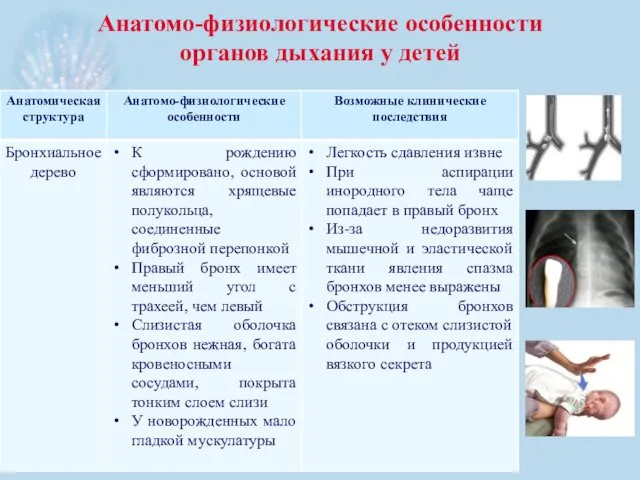

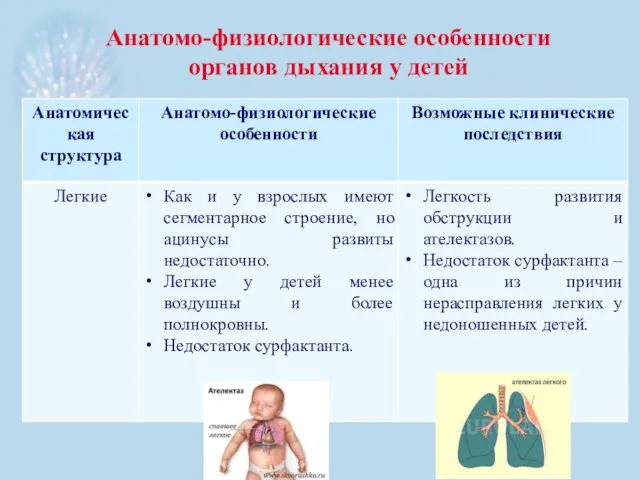

- 15. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

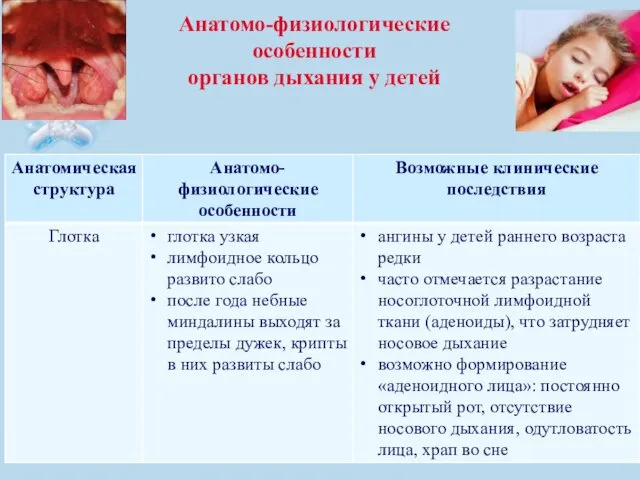

- 16. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

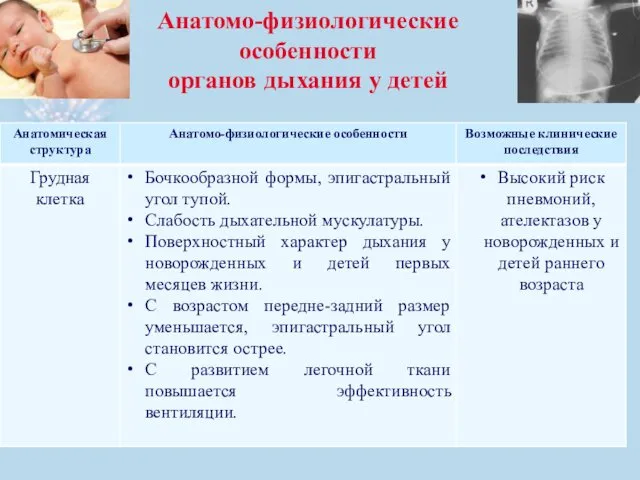

- 17. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- 18. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- 19. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- 20. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- 21. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

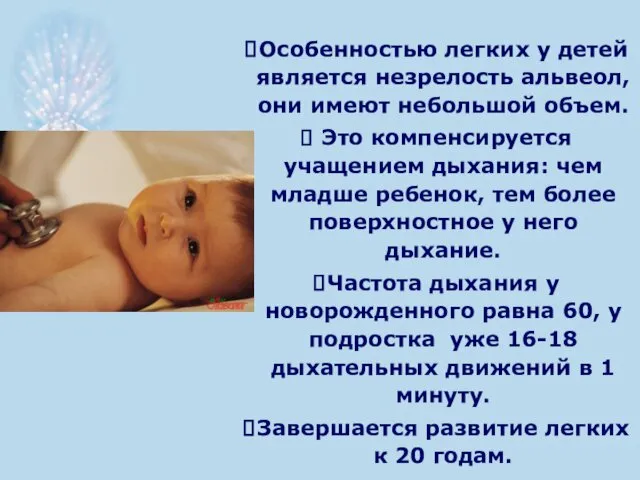

- 22. Особенностью легких у детей является незрелость альвеол, они имеют небольшой объем. Это компенсируется учащением дыхания: чем

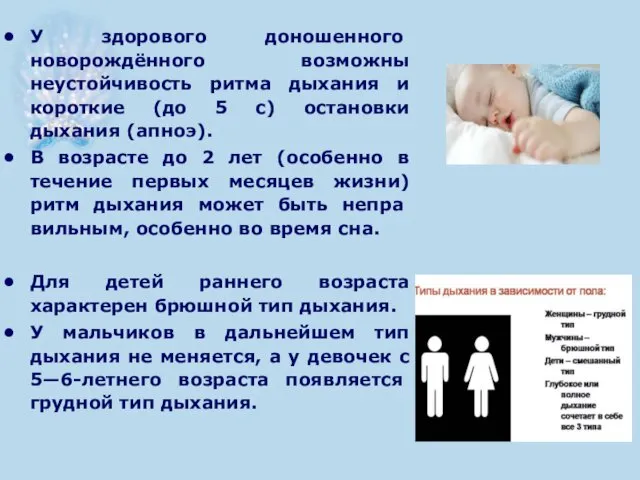

- 23. У здорового доношенного новорождённого возможны неустойчивость ритма дыхания и короткие (до 5 с) остановки дыхания (апноэ).

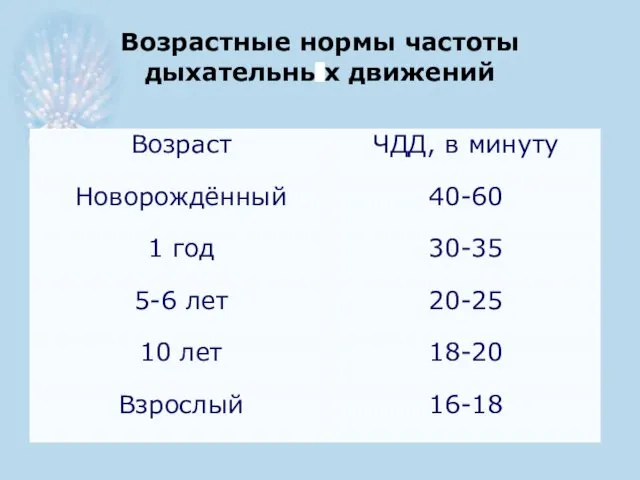

- 24. Возрастные нормы частоты дыхательных движений

- 25. РИТМ ДЫХАНИЯ Ритм дыхания у здорового ребенка не бывает регулярным, дыхание варьирует как по частоте, так

- 26. Исследование дыхательной системы

- 27. Виды перкуссии Перкуссию различают посредственную и непосредственную. Непосредственная перкуссия производится выстукиванием согнутым 3-м пальцем по ребрам

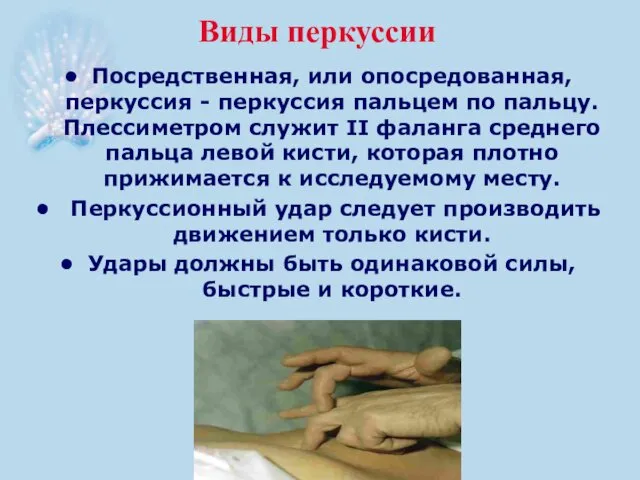

- 28. Виды перкуссии Посредственная, или опосредованная, перкуссия - перкуссия пальцем по пальцу. Плессиметром служит II фаланга среднего

- 29. По интенсивности: громкая (с нормальной силой перкуторного удара), тихая и тишайшая. При громкой перкуссии в колебание

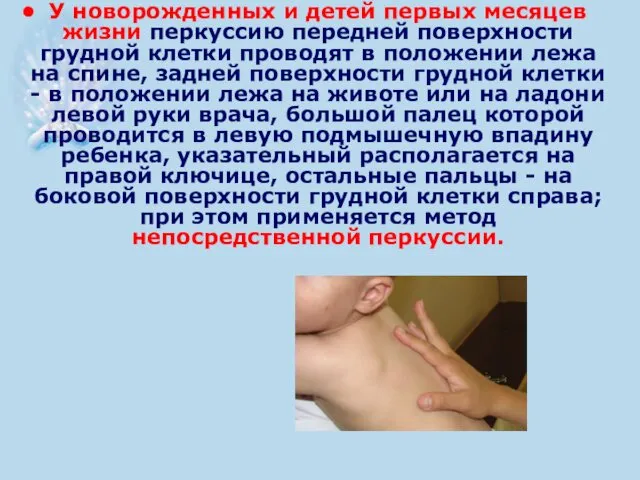

- 30. У новорожденных и детей первых месяцев жизни перкуссию передней поверхности грудной клетки проводят в положении лежа

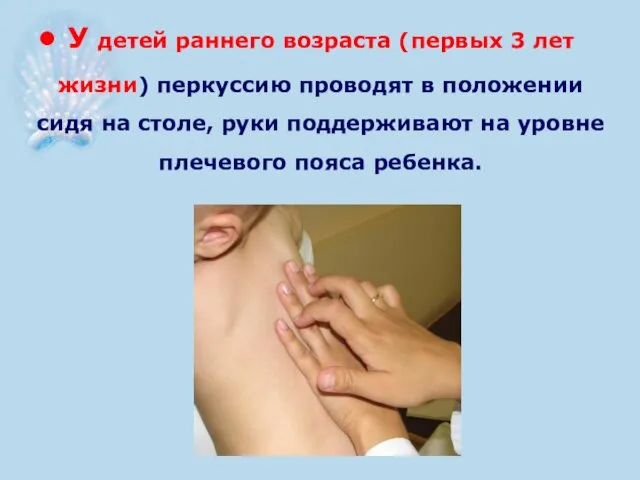

- 31. У детей раннего возраста (первых 3 лет жизни) перкуссию проводят в положении сидя на столе, руки

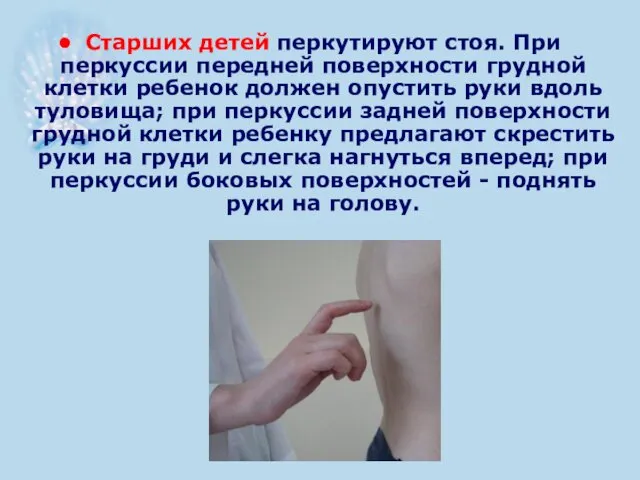

- 32. Старших детей перкутируют стоя. При перкуссии передней поверхности грудной клетки ребенок должен опустить руки вдоль туловища;

- 33. Непосредственная сравнительная перкуссия грудной клетки по Ауэнбруггеру Непосредственное поколачивание по грудной клетке сдвинутыми вместе тремя или

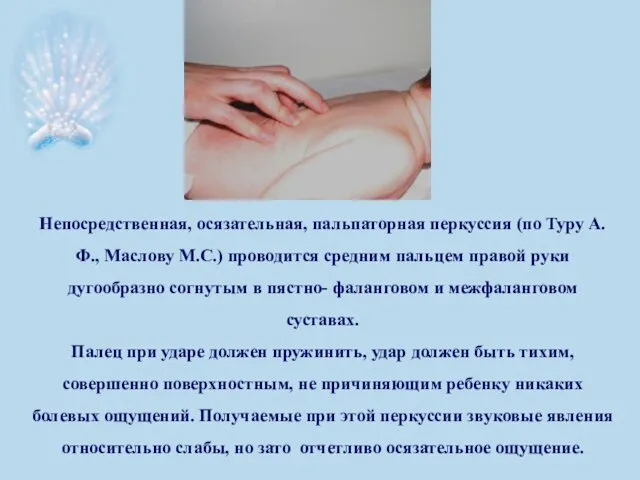

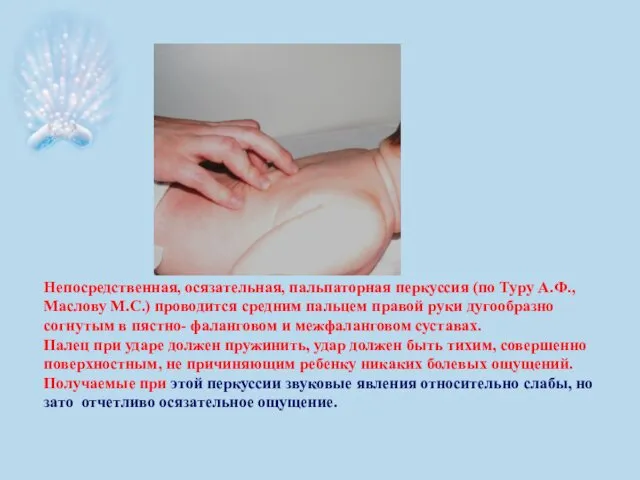

- 34. Непосредственная, осязательная, пальпаторная перкуссия (по Туру А.Ф., Маслову М.С.) проводится средним пальцем правой руки дугообразно согнутым

- 35. Опосредованная сравнительная перкуссия у детей младшего возраста Пальцы левой руки располагаются не вдоль ребер, а перпендикулярно

- 36. У здоровых детей перкуторный звук над проекцией легких не везде одинаков. Справа под углом лопатки он

- 37. У детей школьного возраста определение высоты стояния верхушек легких начинается спереди. Перкуссию проводят от ключицы вверх,

- 38. Определение высоты стояния верхушек легких спереди а Палец- плессиметр помещают над ключицей, концевой фалангой касаясь наружного

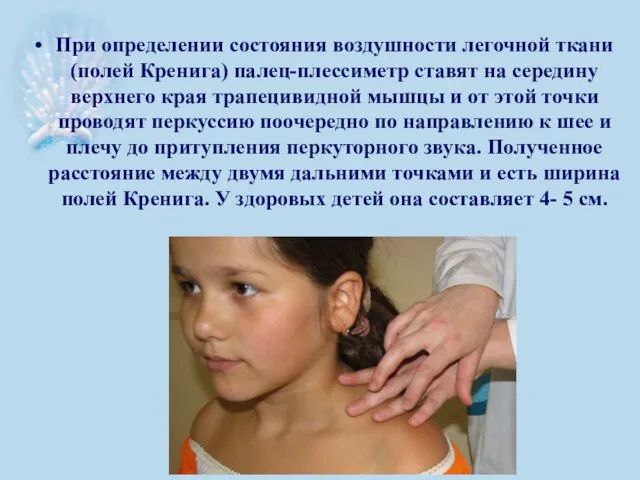

- 39. При определении состояния воздушности легочной ткани (полей Кренига) палец-плессиметр ставят на середину верхнего края трапецивидной мышцы

- 40. Подвижность легочного края оценивается по перемещению нижней границы легких до и после глубокого вдоха и полного

- 41. Аускультация легких Аускультация легких осуществляется путем герметичного прикладывания фонендоскопа на симметричные участки грудной клетки над проекцией

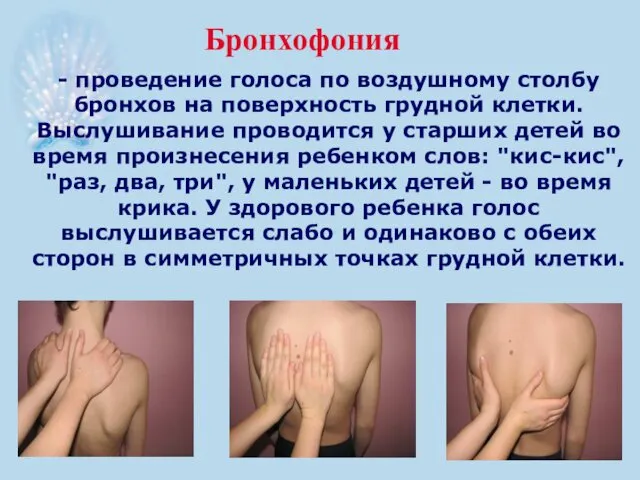

- 42. Бронхофония - проведение голоса по воздушному столбу бронхов на поверхность грудной клетки. Выслушивание проводится у старших

- 43. Методы исследования при заболеваниях органов дыхания Передняя, средняя и задняя риноскопия (осмотр носа), проводится с помощью

- 44. Методы исследования при заболеваниях органов дыхания Бронхоскопия, или трахеобронхоскопия – метод исследования трахеи и бронхов с

- 45. Методы исследования при заболеваниях органов дыхания При бронхоскопии возможно взятие кусочка ткани (биопсия) для гистологического исследования.

- 46. Спирография – метод исследования внешнего дыхания. Производится аппаратом с замкнутой циркуляцией воздуха и графической регистрацией легочных

- 47. Пневмотахометрия – метод, позволяющий судить о сопротивлении воздушному потоку, состоянии бронхиальной проводимости (одному из показателей механики

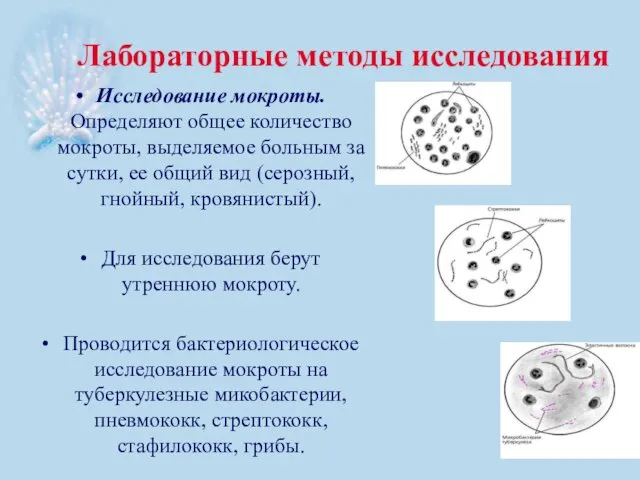

- 48. Лабораторные методы исследования Исследование мокроты. Определяют общее количество мокроты, выделяемое больным за сутки, ее общий вид

- 49. Исследование плевральной жидкости Жидкость в плевральной полости может быть воспалительной (экссудатом) и невоспалительной (транссудатом).

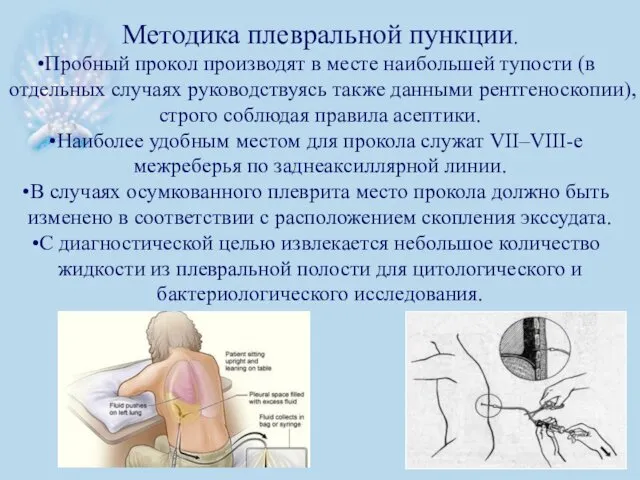

- 50. Методика плевральной пункции. Пробный прокол производят в месте наибольшей тупости (в отдельных случаях руководствуясь также данными

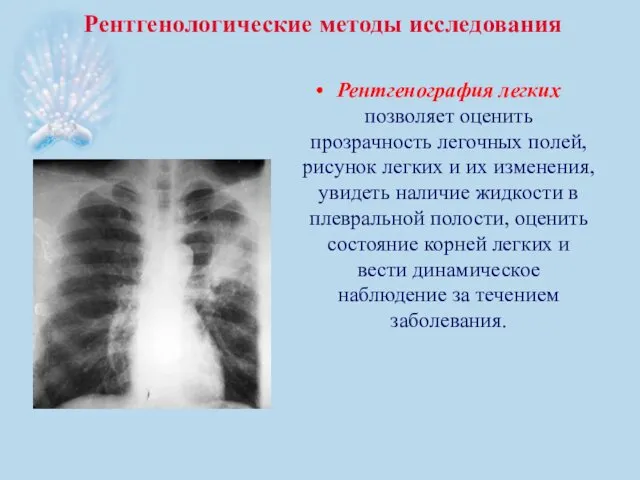

- 51. Рентгенологические методы исследования Рентгенография легких позволяет оценить прозрачность легочных полей, рисунок легких и их изменения, увидеть

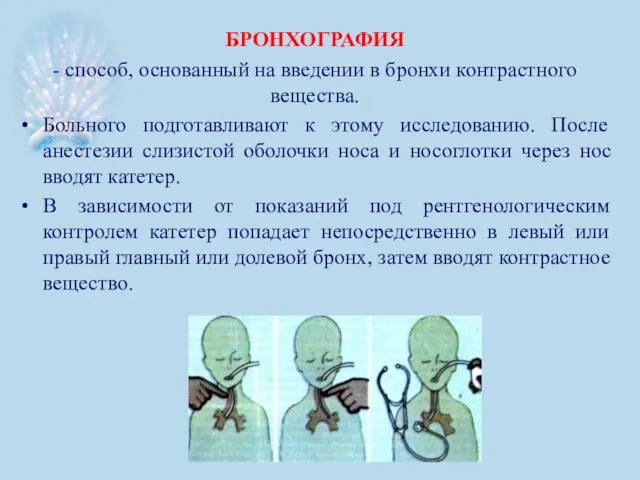

- 52. БРОНХОГРАФИЯ - способ, основанный на введении в бронхи контрастного вещества. Больного подготавливают к этому исследованию. После

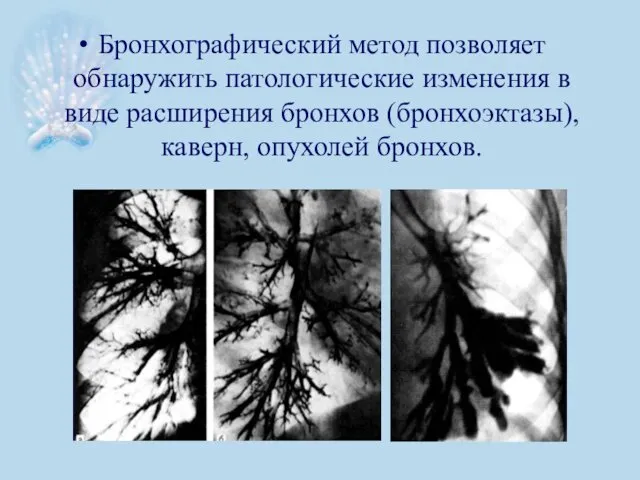

- 53. Бронхографический метод позволяет обнаружить патологические изменения в виде расширения бронхов (бронхоэктазы), каверн, опухолей бронхов.

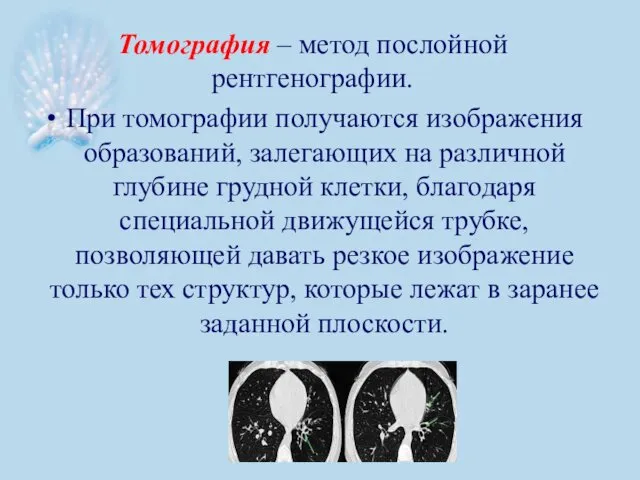

- 54. Томография – метод послойной рентгенографии. При томографии получаются изображения образований, залегающих на различной глубине грудной клетки,

- 55. Флюорография – метод рентгенологического исследования с фотографированием на пленке специальной приставкой. Этот метод удобен для массовых

- 56. Thank you for attention!

- 57. Непосредственная, осязательная, пальпаторная перкуссия (по Туру А.Ф., Маслову М.С.) проводится средним пальцем правой руки дугообразно согнутым

- 62. Скачать презентацию

Повреждения кисти и предплечья

Повреждения кисти и предплечья Влияние электромагнитных волн на человека

Влияние электромагнитных волн на человека Арт-терапия. Музыкотерапия

Арт-терапия. Музыкотерапия Opieka nad niemowlęciem

Opieka nad niemowlęciem Санаторно-курортный туризм Пермского края

Санаторно-курортный туризм Пермского края Аборт и его осложнения

Аборт и его осложнения Нормальная лучевая анатомия желудочно-кишечного тракта

Нормальная лучевая анатомия желудочно-кишечного тракта Противопротозойные и противоглистные средства

Противопротозойные и противоглистные средства Соционика как направление в изучении индивидуальных характеристик

Соционика как направление в изучении индивидуальных характеристик Нагноительные заболевания легких, эмпиема плевры

Нагноительные заболевания легких, эмпиема плевры Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы

Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы Қант диабеті. Жүктілік кезіндегі қант диабеті. Тамақтану ерекшеліктері

Қант диабеті. Жүктілік кезіндегі қант диабеті. Тамақтану ерекшеліктері IV Международный студенческий турнир медиков. Задача №3. Статистическая стройность. Теоретический блок. Команда VivatStomat

IV Международный студенческий турнир медиков. Задача №3. Статистическая стройность. Теоретический блок. Команда VivatStomat Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Российский фармацевтический рынок в 2017/2018 годах

Российский фармацевтический рынок в 2017/2018 годах Стереотипы, их роль в процессе общения. Этика

Стереотипы, их роль в процессе общения. Этика Кардиохирургия

Кардиохирургия Невралгия тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва Федеральный проект Демография

Федеральный проект Демография Жалпы тәжірибелі дәрiгердiң тұлға аралық қарым-қатынас және емделушiлерімен кеңесуiнiң қағидалары

Жалпы тәжірибелі дәрiгердiң тұлға аралық қарым-қатынас және емделушiлерімен кеңесуiнiң қағидалары Шок. Классификация шока

Шок. Классификация шока Deadliest diseases

Deadliest diseases Бронхобструктивті синдром

Бронхобструктивті синдром Лептоспироз. ГЛПС

Лептоспироз. ГЛПС Созылмалы панкреатит

Созылмалы панкреатит Возрастная психология

Возрастная психология Патогенні звивисті бактерій

Патогенні звивисті бактерій Метод ГРВ – это просто!

Метод ГРВ – это просто!