Содержание

- 2. Пороки развития позвонков - термин, обозначающий выраженные отклонения от нормального строения позвонков вследствие нарушения внутриутробного или

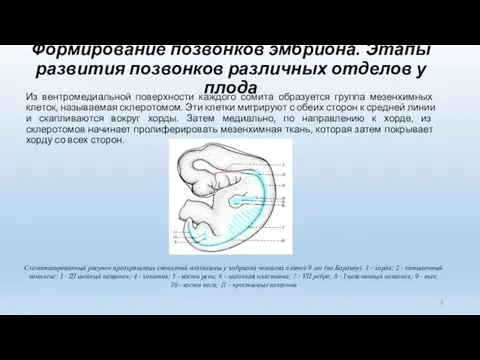

- 3. Формирование позвонков эмбриона. Этапы развития позвонков различных отделов у плода Из вентромедиальной поверхности каждого сомита образуется

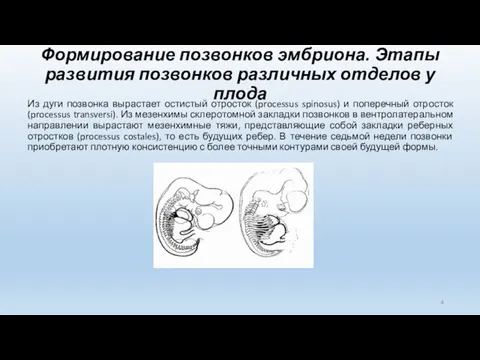

- 4. Формирование позвонков эмбриона. Этапы развития позвонков различных отделов у плода Из дуги позвонка вырастает остистый отросток

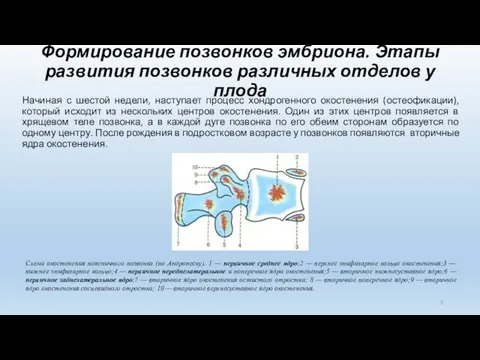

- 5. Формирование позвонков эмбриона. Этапы развития позвонков различных отделов у плода Начиная с шестой недели, наступает процесс

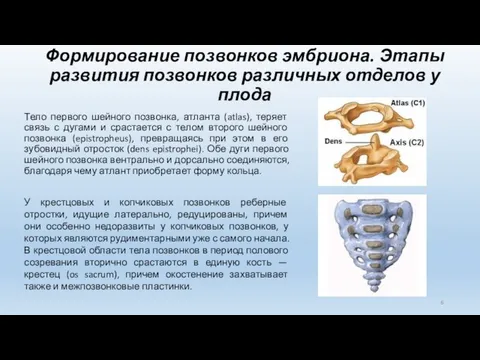

- 6. Формирование позвонков эмбриона. Этапы развития позвонков различных отделов у плода Тело первого шейного позвонка, атланта (atlas),

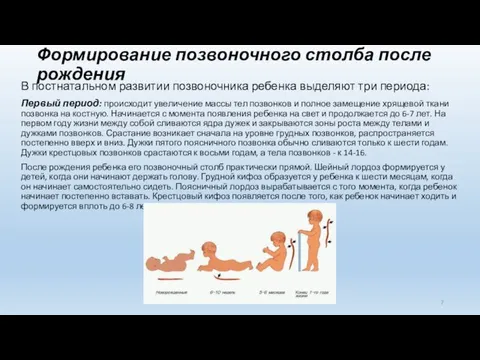

- 7. Формирование позвоночного столба после рождения В постнатальном развитии позвоночника ребенка выделяют три периода: Первый период: происходит

- 8. Формирование позвоночного столба после рождения Второй период: приходится на возраст от 6-8 до 12-14 лет. В

- 9. Формирование позвоночного столба после рождения Третий период: приходится на возраст от 14-16 до 21-25 лет. Характеризуется

- 10. Причины врожденных аномалий позвонков Чаще всего деформации и заболевания позвоночника возникают при: Наличие генетических наследственных предпосылок,

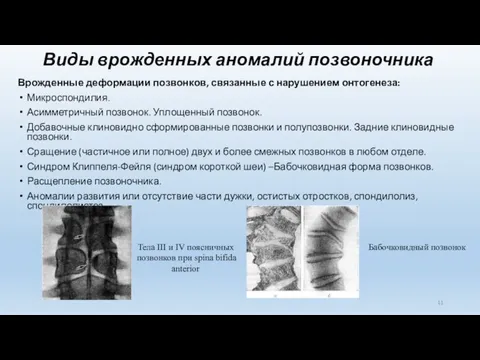

- 11. Виды врожденных аномалий позвоночника Врожденные деформации позвонков, связанные с нарушением онтогенеза: Микроспондилия. Асимметричный позвонок. Уплощенный позвонок.

- 12. Виды врожденных аномалий позвоночника Врожденные аномалии позвоночника, связанные с нарушением филогенеза: Частичная или полная люмбализация (первый

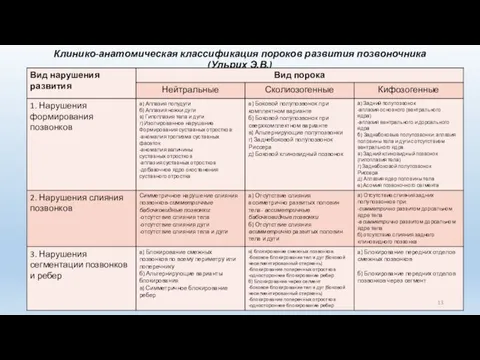

- 13. Клинико-анатомическая классификация пороков развития позвоночника (Ульрих Э.В.)

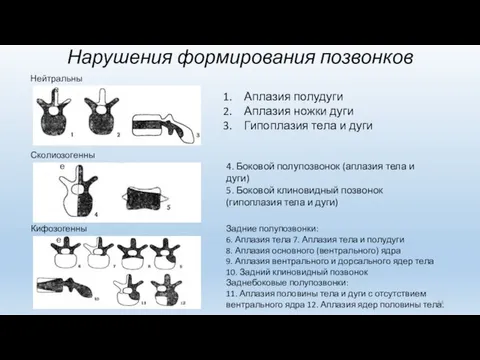

- 14. Нарушения формирования позвонков Нейтральные Аплазия полудуги Аплазия ножки дуги Гипоплазия тела и дуги Сколиозогенные 4. Боковой

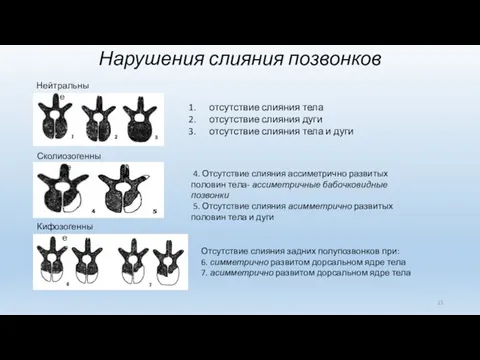

- 15. Нарушения слияния позвонков Нейтральные отсутствие слияния тела отсутствие слияния дуги отсутствие слияния тела и дуги 4.

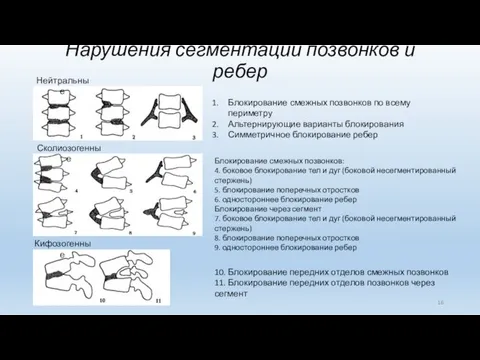

- 16. Нарушения сегментации позвонков и ребер Нейтральные Блокирование смежных позвонков по всему периметру Альтернирующие варианты блокирования Симметричное

- 17. Врожденные сколиозы Полупозвонок Th10

- 18. Врожденные сколиозы Для оценки степени тяжести врожденных сколиозов используют клинико-рентгенологическую классификацию В.Д. Чаклина с измерением угла

- 19. Врожденные сколиозы Для оценки темпов прогрессирования врожденных сколиозов R.B. Winter использовал следующие критерии: Стабильная деформация –

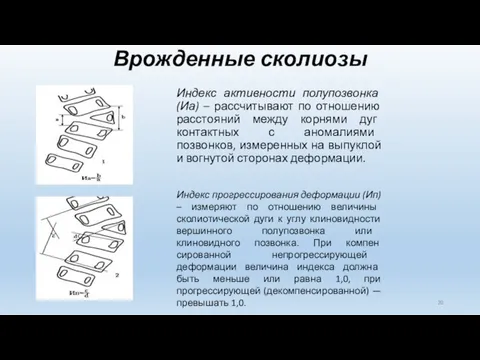

- 20. Врожденные сколиозы Индекс активности полупозвонка (Иа) – рассчитывают по отношению расстояний между корнями дуг контактных с

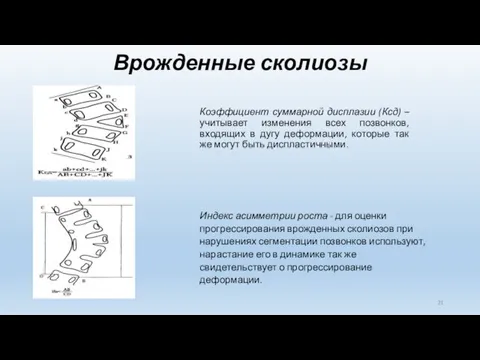

- 21. Врожденные сколиозы Коэффициент суммарной дисплазии (Ксд) – учитывает изменения всех позвонков, входящих в дугу деформации, которые

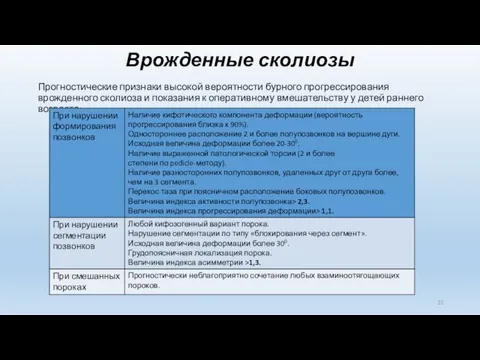

- 22. Врожденные сколиозы Прогностические признаки высокой вероятности бурного прогрессирования врожденного сколиоза и показания к оперативному вмешательству у

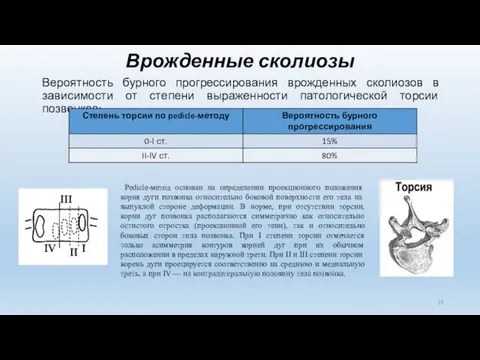

- 23. Врожденные сколиозы Вероятность бурного прогрессирования врожденных сколиозов в зависимости от степени выраженности патологической торсии позвонков: Рedicle-метод

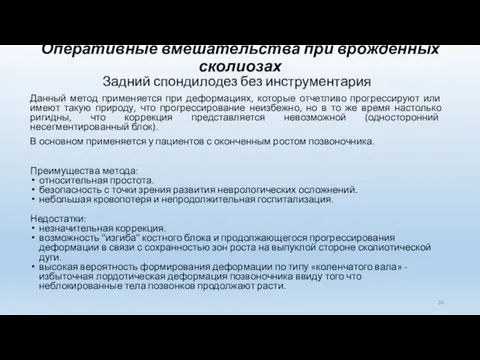

- 24. Оперативные вмешательства при врожденных сколиозах Задний спондилодез без инструментария Данный метод применяется при деформациях, которые отчетливо

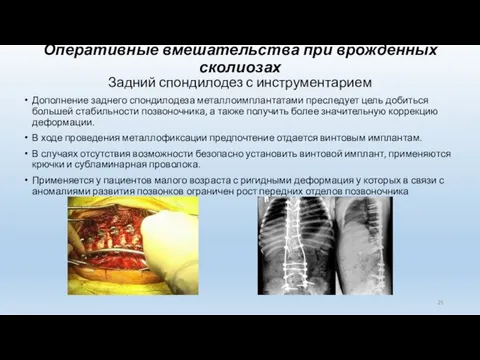

- 25. Оперативные вмешательства при врожденных сколиозах Задний спондилодез с инструментарием Дополнение заднего спондилодеза металлоимплантатами преследует цель добиться

- 26. Оперативные вмешательства при врожденных сколиозах Комбинированный передний и задний спондилодез Характеризуется более значительными коррекционными возможностями и

- 27. Оперативные вмешательства при врожденных сколиозах Переднезадний эпифизеоспондилодез Операция заключается в блокирование зон роста на выпуклой стороне

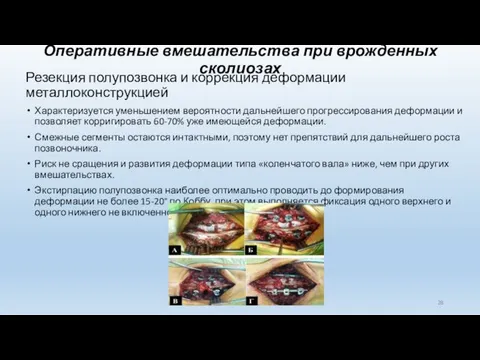

- 28. Оперативные вмешательства при врожденных сколиозах Резекция полупозвонка и коррекция деформации металлоконструкцией Характеризуется уменьшением вероятности дальнейшего прогрессирования

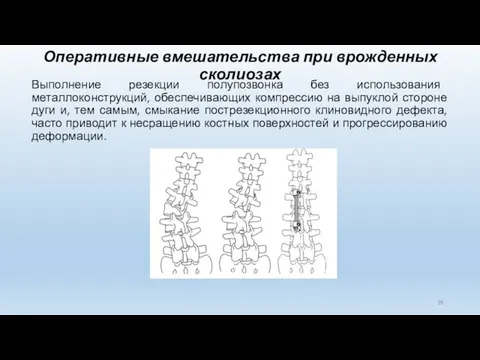

- 29. Оперативные вмешательства при врожденных сколиозах Выполнение резекции полупозвонка без использования металлоконструкций, обеспечивающих компрессию на выпуклой стороне

- 30. Преимущества транспедикулярной фиксации позвоночника после резекции полупозвонка: Более полноценная коррекция деформации, вплоть до полного смыкания краниальной

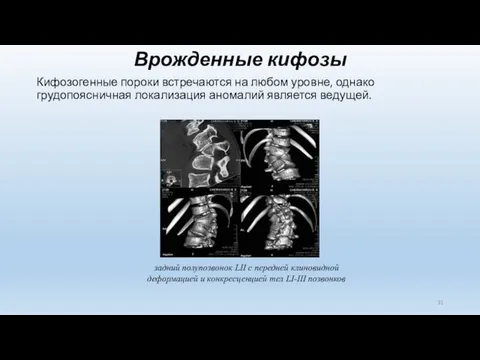

- 31. Врожденные кифозы Кифозогенные пороки встречаются на любом уровне, однако грудопоясничная локализация аномалий является ведущей. задний полупозвонок

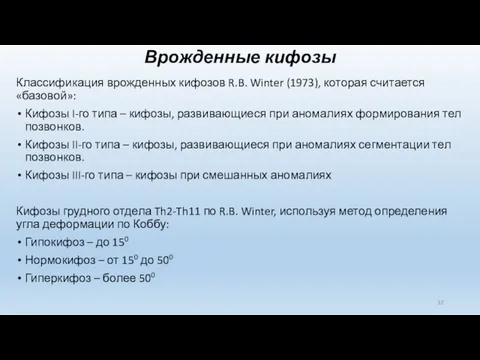

- 32. Врожденные кифозы Классификация врожденных кифозов R.B. Winter (1973), которая считается «базовой»: Кифозы I-го типа – кифозы,

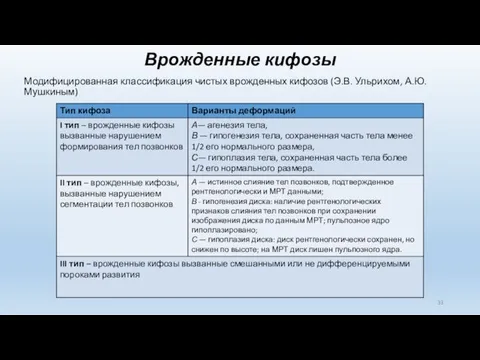

- 33. Врожденные кифозы Модифицированная классификация чистых врожденных кифозов (Э.В. Ульрихом, А.Ю. Мушкиным)

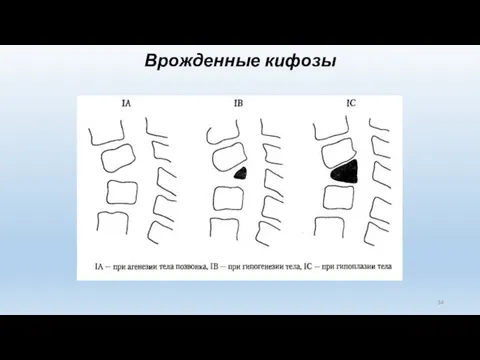

- 34. Врожденные кифозы

- 35. Врожденные кифозы

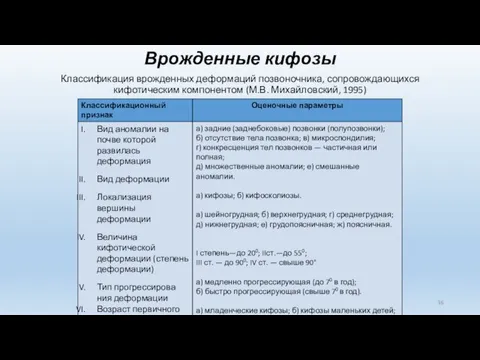

- 36. Врожденные кифозы Классификация врожденных деформаций позвоночника, сопровождающихся кифотическим компонентом (М.В. Михайловский, 1995)

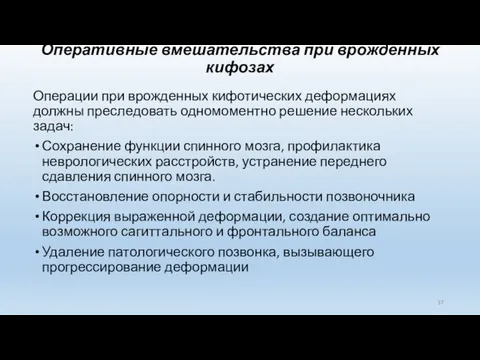

- 37. Оперативные вмешательства при врожденных кифозах Операции при врожденных кифотических деформациях должны преследовать одномоментно решение нескольких задач:

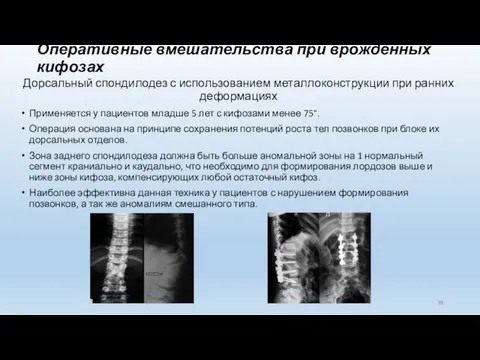

- 38. Оперативные вмешательства при врожденных кифозах Дорсальный спондилодез с использованием металлоконструкции при ранних деформациях Применяется у пациентов

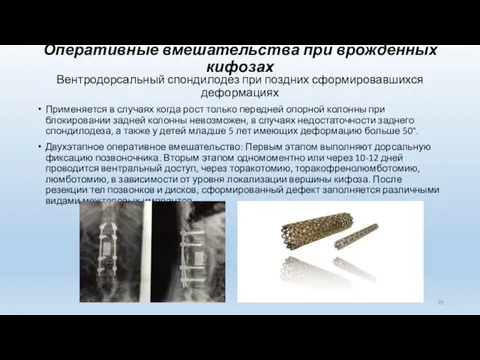

- 39. Оперативные вмешательства при врожденных кифозах Вентродорсальный спондилодез при поздних сформировавшихся деформациях Применяется в случаях когда рост

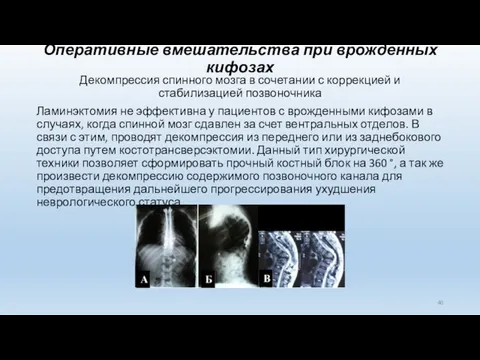

- 40. Оперативные вмешательства при врожденных кифозах Декомпрессия спинного мозга в сочетании с коррекцией и стабилизацией позвоночника Ламинэктомия

- 41. Оперативные вмешательства при врожденных кифозах Резекция заднего полупозвонка и дорсальный спондилодез. Показаниями к операции является наличие

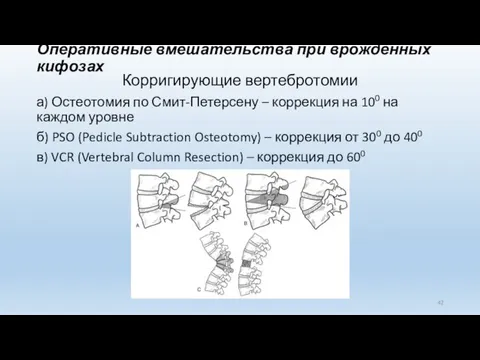

- 42. Оперативные вмешательства при врожденных кифозах Корригирующие вертебротомии а) Остеотомия по Смит-Петерсену – коррекция на 100 на

- 43. Другие наиболее часто встречаемые аномалии развития позвоночника Люмбализация

- 44. Сакрализация

- 45. Сакрализация Выделяют следующие формы сакрализации: Костная двухсторонняя сакрализация – оба поперечных отростка V поясничного позвонка срастаются

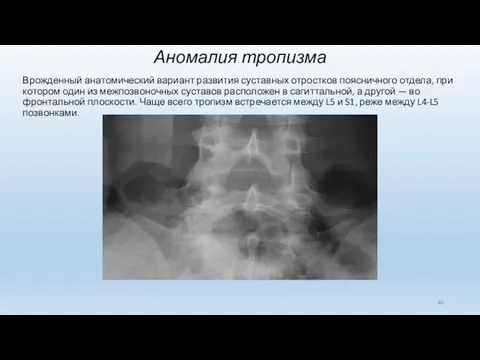

- 46. Аномалия тропизма Врожденный анатомический вариант развития суставных отростков поясничного отдела, при котором один из межпозвоночных суставов

- 47. Спондилолиз Аномалия развития позвоночника, которая проявляется отсутствием сращения дужки с телом позвонка.

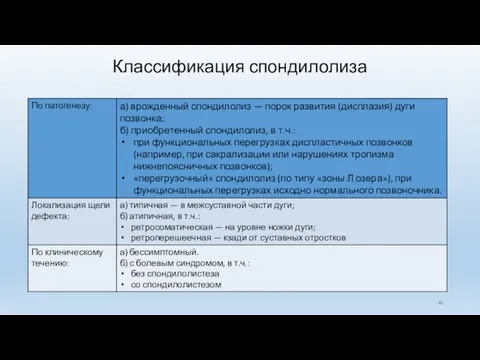

- 48. Классификация спондилолиза

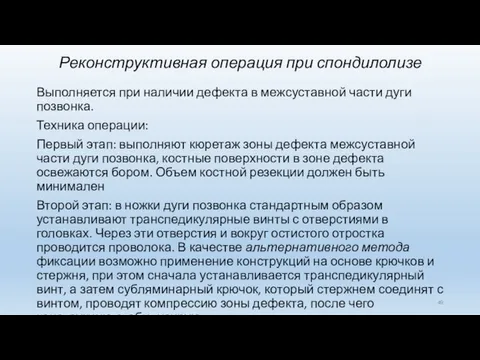

- 49. Реконструктивная операция при спондилолизе Выполняется при наличии дефекта в межсуставной части дуги позвонка. Техника операции: Первый

- 50. Синдром Клиппеля – Фейля Тяжелая врожденная аномалия развития шейного отдела позвоночника с его резким укорочением, ограничением

- 51. Спасибо за внимание

- 53. Скачать презентацию

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса и программное обеспечение работы психолога

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса и программное обеспечение работы психолога Тяжелая внебольничная пневмония

Тяжелая внебольничная пневмония Бронхоскопия. Показания. Противопоказания

Бронхоскопия. Показания. Противопоказания Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 Роль медицинской сестры в реализации Школ здоровья в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Роль медицинской сестры в реализации Школ здоровья в амбулаторно-поликлинических учреждениях Фетометрия 2 и 3 тр. Пороки ЦНС. лицо, шея, позвоночник

Фетометрия 2 и 3 тр. Пороки ЦНС. лицо, шея, позвоночник Лекарственные средства, действующие в области адренергических синапсов

Лекарственные средства, действующие в области адренергических синапсов Иммунитет. Иммунная система человека

Иммунитет. Иммунная система человека Мектепке дейінгі ұйымдарда психологиялық қызмет жұмысын тиімді ұйымдастыру арқылы балалардың танымдық

Мектепке дейінгі ұйымдарда психологиялық қызмет жұмысын тиімді ұйымдастыру арқылы балалардың танымдық Женское бесплодие

Женское бесплодие Общий уход за детьми при патологии органов дыхания

Общий уход за детьми при патологии органов дыхания Методы диагностики артериальной гипертензии

Методы диагностики артериальной гипертензии Достижения в диагностике и лечении болезни Иценко-Кушинга. Дифференциальный диагноз гиперкортицизма

Достижения в диагностике и лечении болезни Иценко-Кушинга. Дифференциальный диагноз гиперкортицизма Дифференциальная диагностика панкреатита

Дифференциальная диагностика панкреатита Бесплодие у мужчин

Бесплодие у мужчин Көмекші материалдар: Қалыптық материалдар: Балауыздар. Жіктелуі. Құрамы, қасиеті және қолданыстары

Көмекші материалдар: Қалыптық материалдар: Балауыздар. Жіктелуі. Құрамы, қасиеті және қолданыстары Zabolev_pech

Zabolev_pech Дизметаболические нефропатии Доц. Мальков А.В

Дизметаболические нефропатии Доц. Мальков А.В Правила личной гигиены и здоровье

Правила личной гигиены и здоровье Профессиональные заболевания легких (пневмокониозы, пылевой бронхит, профессиональная бронхиальная астма)

Профессиональные заболевания легких (пневмокониозы, пылевой бронхит, профессиональная бронхиальная астма) Трекер привычек от @monalizona. Без сладкого, прогулка, чтение, тренировка

Трекер привычек от @monalizona. Без сладкого, прогулка, чтение, тренировка Гиподинамия

Гиподинамия Регуляция сердечного ритма в процессе творческой целенаправленной деятельности

Регуляция сердечного ритма в процессе творческой целенаправленной деятельности Пиелонефрит у детей

Пиелонефрит у детей История болезни, техника и методология педиатрического диагноза

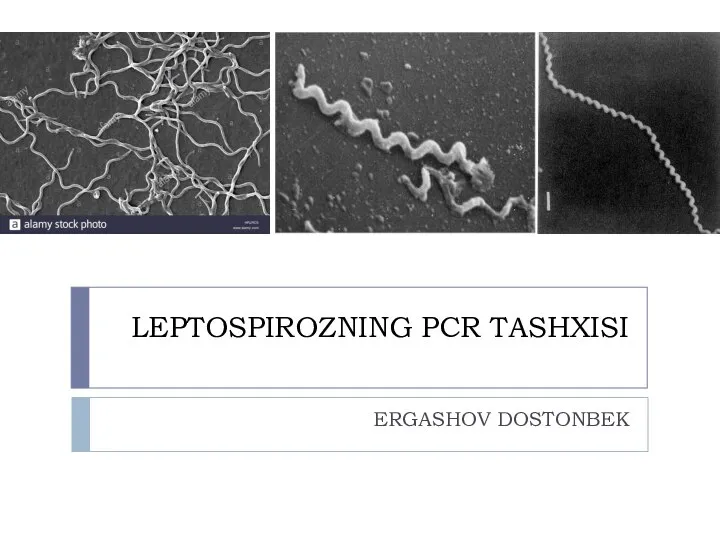

История болезни, техника и методология педиатрического диагноза Leptospirozning PCR tashxisi

Leptospirozning PCR tashxisi Перинатальные инфекции

Перинатальные инфекции Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы

Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы