Содержание

- 2. Психическое расстройство — это психологический конструкт для определения комплексного феномена, который используется в различных социальных контекстах.

- 3. Важнейшими достижениями в разработке проблемы психической патологии на современной этапе можно считать все большее признание методологии

- 4. Биопсихосоциальная модель - это динамическое единство, включающее различные подструктуры, находящиеся в процессе постоянного изменения и взаимного

- 5. Понятие «эндогенное (спонтанное, аутохтонное) расстройство» указывает на отсутствие видимой внешней причины развития заболевания, то есть на

- 6. Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν — «ум, мышление, мысль») Шизофрения. – Эндогенное прогредиентное

- 7. Эпидемиология шизофрении Ежегодная заболеваемость, по-видимому, равна 0,1-0,5 на 1000 человек населения. Показатель заболеваемости (на 1000 человек)

- 8. Существуют 4 основные генетические модели шизофрении: моногенная, предусмаитривает наличие единственного (главного) гена, отвественного за возникновение заболевания

- 9. Модель наследования шизофрении не является классической, а генетический анализ осложнен неполной пенетрантностью, полигенностью и эпистазом (взаимодействием

- 10. Понятие «ЭПИГЕНЕТИКА» было предложено C.H.Waddington (1942) для обозначения взаимодействия генов со средой при формировании фенотипа. Он

- 11. Француский психиатр Бенедикт Августин Морель (1809 – 1872). создал концепцию дегенеративных психозов и утверждал, что душевные

- 12. Концепция шизофрении, как самостоятельной нозологической единицы сложилась в конце XIX века В истории учения о шизофрении

- 13. Появление шизофрении как нозологической единицы связано с именем немецкого психиатра Эмиля Крепелина (1856 – 1926), который

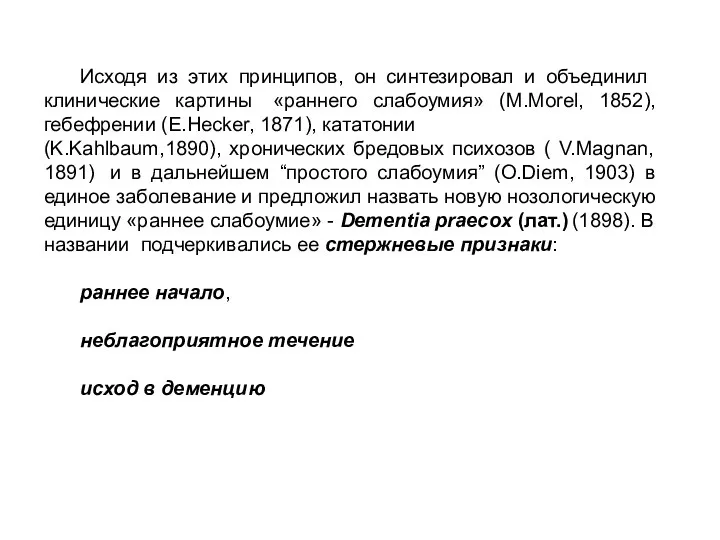

- 14. Исходя из этих принципов, он синтезировал и объединил клинические картины «раннего слабоумия» (M.Morel, 1852), гебефрении (E.Hecker,

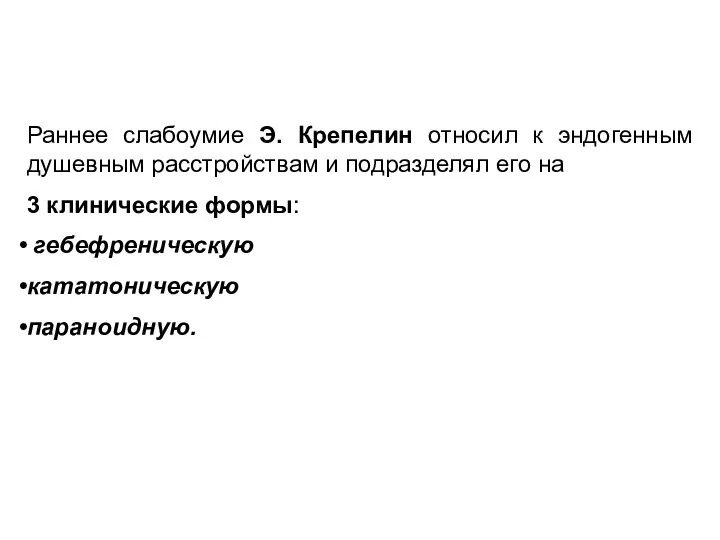

- 15. Раннее слабоумие Э. Крепелин относил к эндогенным душевным расстройствам и подразделял его на 3 клинические формы:

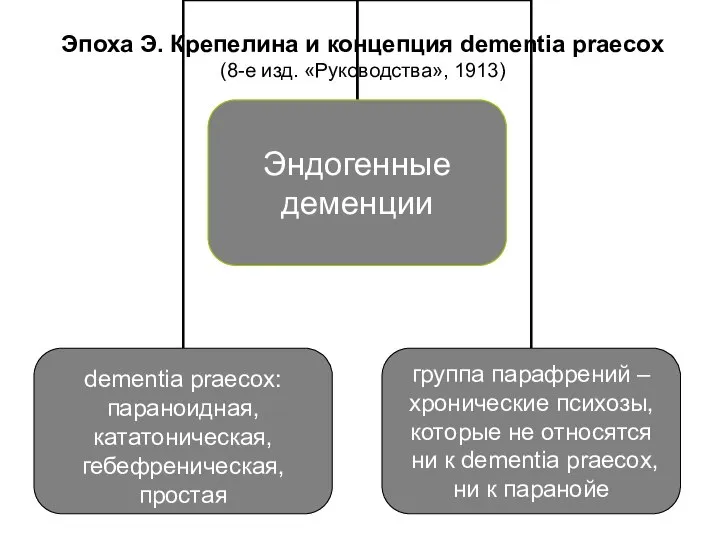

- 16. Эпоха Э. Крепелина и концепция dementia praecox (8-е изд. «Руководства», 1913)

- 17. Основываясь на общемедицинской парадигме Л.Пастера, Эмиль Крепелин предполагал, что каждая нозологическая единица будет обладать собственной этиологией

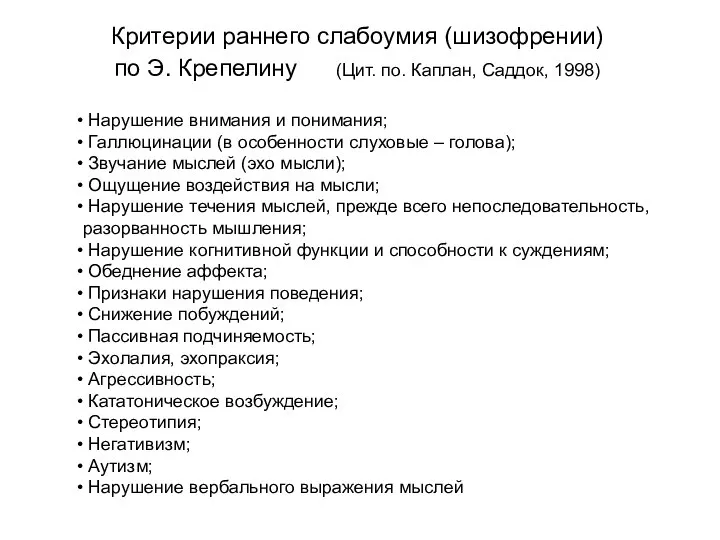

- 18. Критерии раннего слабоумия (шизофрении) по Э. Крепелину (Цит. по. Каплан, Саддок, 1998) Нарушение внимания и понимания;

- 19. Концепция Э.Крепелина была признана большинством психиатров того времени и именно она на многие десятилетия ХХ столетия,

- 20. Противники Э. Крепелина (французская школа: J. Christian, J. Seglas; A. Hoche; В.П. Сербский) Блейлеровский период (группа

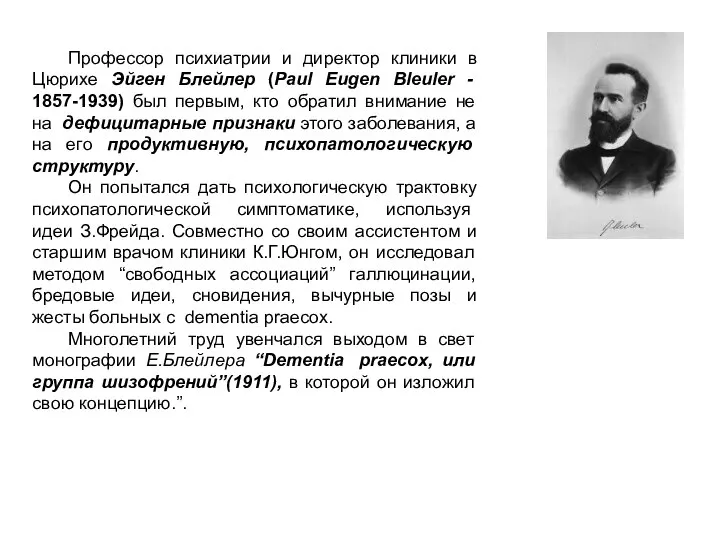

- 21. Профессор психиатрии и директор клиники в Цюрихе Эйген Блейлер (Paul Eugen Bleuler - 1857-1939) был первым,

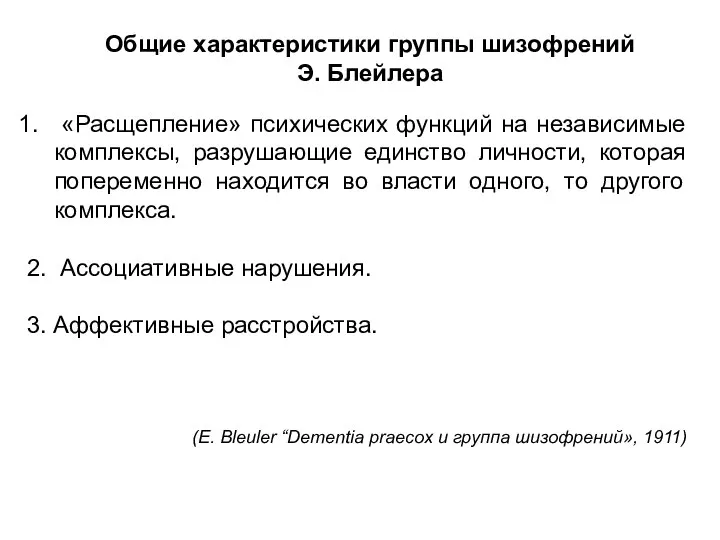

- 22. Общие характеристики группы шизофрений Э. Блейлера «Расщепление» психических функций на независимые комплексы, разрушающие единство личности, которая

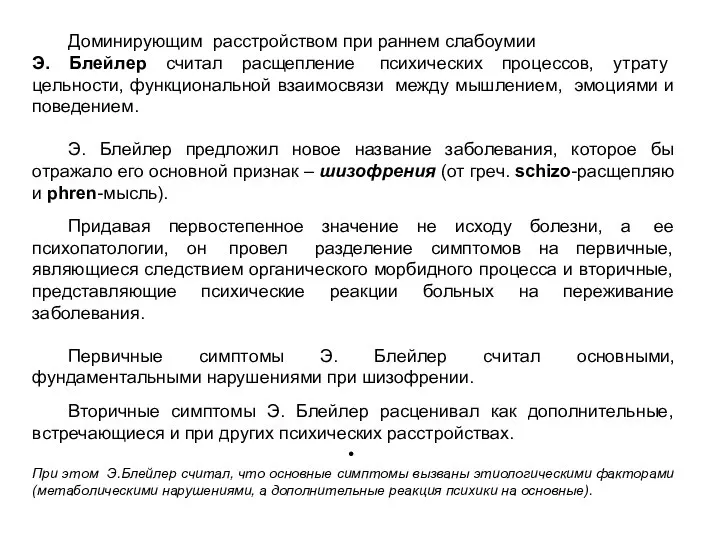

- 23. Доминирующим расстройством при раннем слабоумии Э. Блейлер считал расщепление психических процессов, утрату цельности, функциональной взаимосвязи между

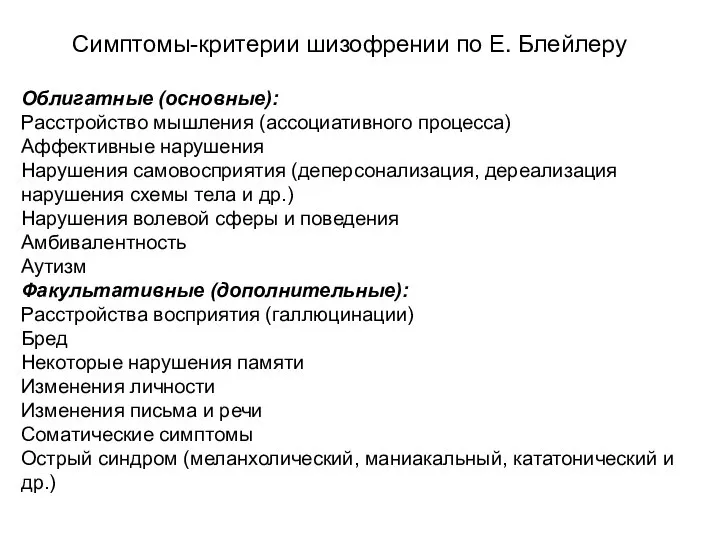

- 24. Симптомы-критерии шизофрении по Е. Блейлеру Облигатные (основные): Расстройство мышления (ассоциативного процесса) Аффективные нарушения Нарушения самовосприятия (деперсонализация,

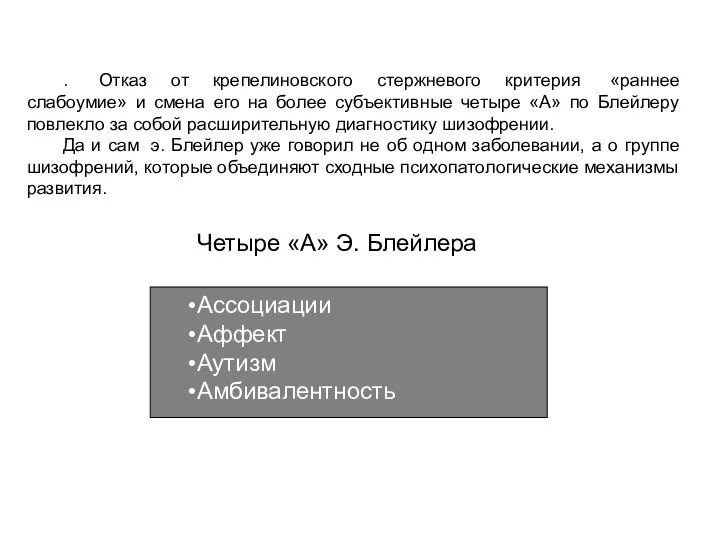

- 25. . Отказ от крепелиновского стержневого критерия «раннее слабоумие» и смена его на более субъективные четыре «А»

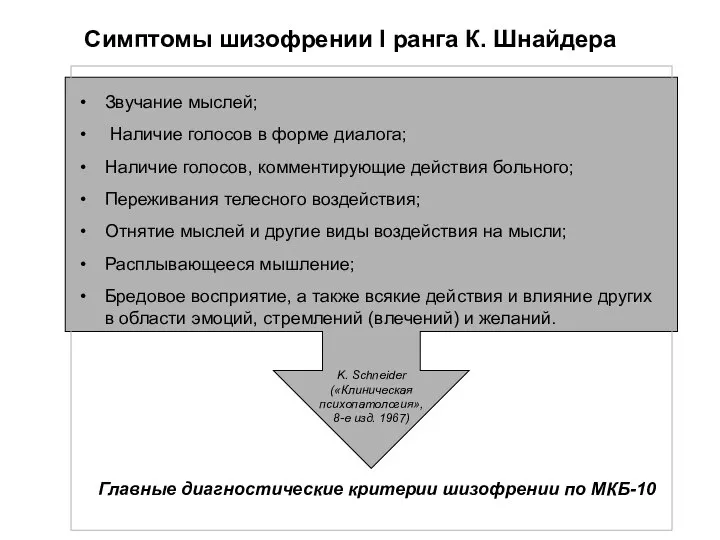

- 26. Симптомы шизофрении I ранга К. Шнайдера Звучание мыслей; Наличие голосов в форме диалога; Наличие голосов, комментирующие

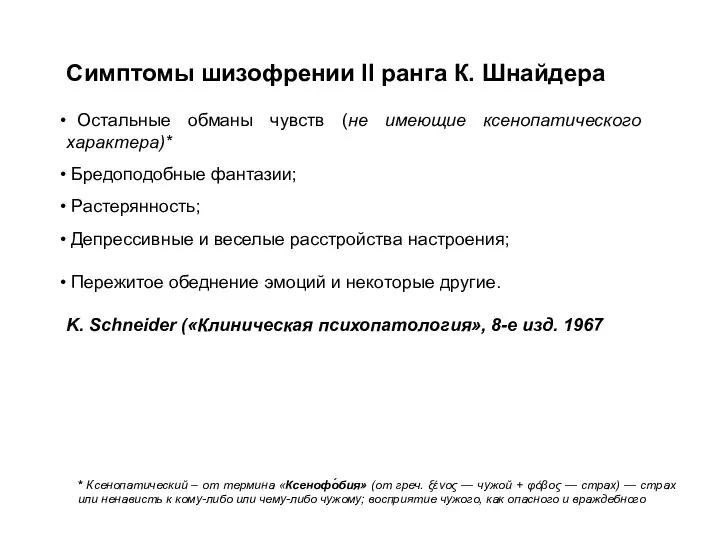

- 27. Симптомы шизофрении II ранга К. Шнайдера Остальные обманы чувств (не имеющие ксенопатического характера)* Бредоподобные фантазии; Растерянность;

- 28. Практические рекомендации: Диагностика шизофрении Основные симптомы: 1.Нарушение ассоциативных процессов 2. Волевое снижение 3.Постепенное эмоциональное уплощение 4.

- 29. Основные клинические формы шизофрении 1. Простая форма Характеризуется нарастанием основных симптомов болезни: эмоциональным обеднением, выражающимся в

- 30. Основные клинические формы шизофрении 2. Гебефреническая (юношеская) форма Это наиболее злокачественная форма шизофрении. Чаще встречается в

- 31. Основные клинические формы шизофрении 3. Параноидная форма Самая частая форма. Возникает в возрасте 25-30 лет, но

- 32. Синдром психического автоматизма наиболее характерен для шизофрении, особенно для её параноидной формы, и малоблагоприятен в плане

- 33. Синдром Кандинского-Клерамбо (В. X. Кандинский, русский психиатр, 1849—1889; М.G.G.de Clerambault, французский психиатр, 1873—1934; синонимы: синдром психического

- 34. Ассоциативный (идеаторный) автоматизм Проявляется ощущением «вкладывания» чужих мыслей, явлением открытости (ощущение, что собственные мысли становятся известны

- 35. Основные клинические формы шизофрении 4. Кататоническая форма Для этой формы характерны в основном двигательные нарушения, которые

- 36. Типы течения шизофрении Три основные формы течения шизофрении: Непрерывнотекущая Рекуррентная (периодическая) Приступообразно-прогредиентная (шубообразная) с разной степенью

- 37. К непрерывнотекущей шизофрении были отнесены случаи заболевания с постепенным поступательным развитием болезненного процесса и четким разграничением

- 38. Рекуррентная (периодическая) шизофрения (Шизоаффективное расстройство) Для приступообразного течения, отличающего рекуррентную или периодическую шизофрению, характерно наличие фазности

- 39. Приступообразно-прогредиентная (шубообразная) Промежуточное место между указанными типами течения занимают случаи, когда при наличии непрерывнотекущего болезненного процесса

- 40. Приведенная классификация типов течения шизофрении отражает противоположные тенденции в развитии болезненного процесса — благоприятную с характерной

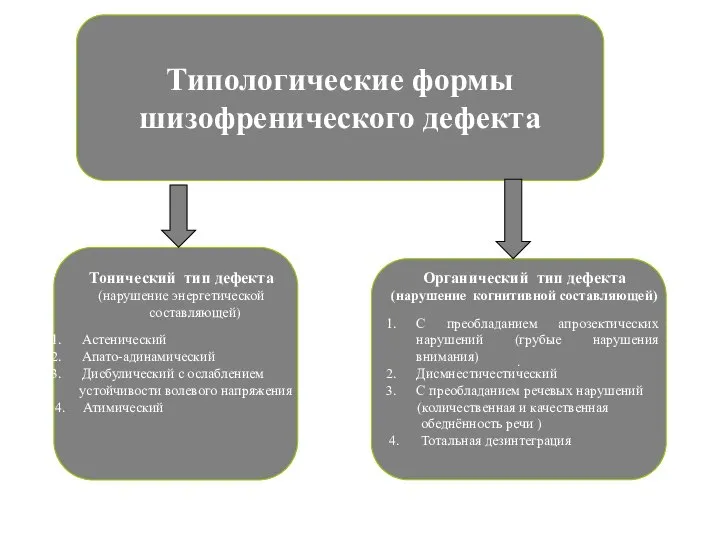

- 41. Типологические формы шизофренического дефекта . Тонический тип дефекта (нарушение энергетической составляющей) Астенический Апато-адинамический Дисбулический с ослаблением

- 42. . Прогностические признаки при шизофрении Благоприятные Острое начало Наличие предшествующих вредностей Хорошо приспособленная личность Наличие аффективных

- 43. В клинической практике для оценки динамики состояния пациента используется термин «исход/результат» («outcome») [Andreasen N.C et al.,

- 44. Термин «исход/результат» («outcome») [Andreasen N.C et al., 2005] Употребляется в двух значениях: Исход заболевания в целом,

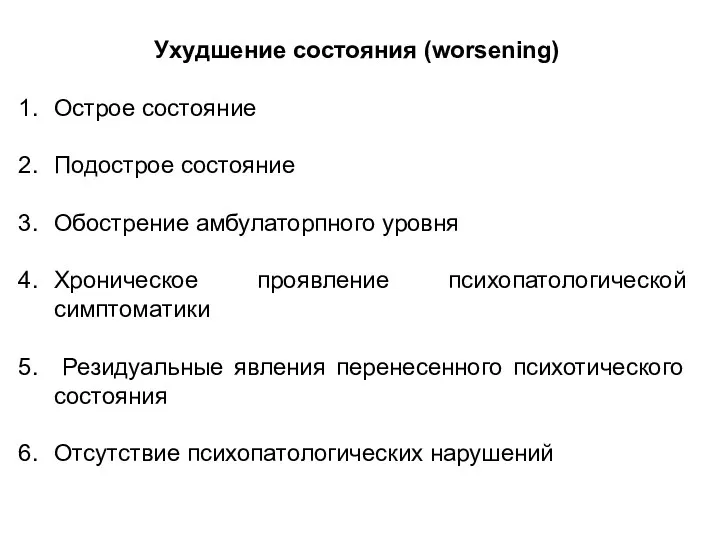

- 45. Ухудшение состояния (worsening) Острое состояние Подострое состояние Обострение амбулаторпного уровня Хроническое проявление психопатологической симптоматики Резидуальные явления

- 46. Реакция эндогенного типа (Endoform reaction) Под реакциями психогенно/соматогенно спровоцированными проявлениями эндоформного типа понимаются состояния, характеризующиеся эпизодическими

- 47. Пререцидив (Prerelaps) Ухудшение состояния, которое возникает в связи с психотравмирующим воздействием. Является инициальным этапом рецидива. Может

- 48. Улучшение состояния (improvement) Улучшение психического здоровья может быть: Эпизодическим Кратковременным Началом периода еще неустойчивого, но с

- 49. Интермиссия (intermission) (от лат. intermissio- задержка, прекращение, промежуток) Состояние между двумя психотическими приступами, характеризующееся полным восстановлением

- 50. Выздоровление / восстановление (Recovery) Выздоровление / восстановление (Recovery по Е. Frank et al., 1991) оценивается при

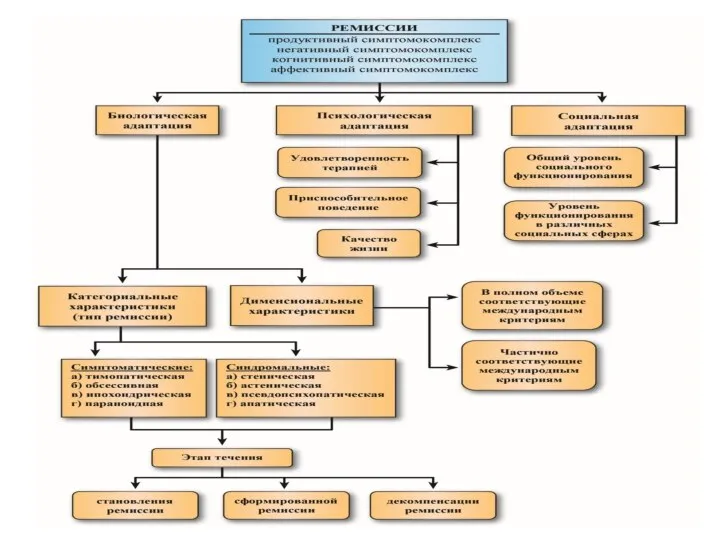

- 51. Ремиссия (Remission) Ремиссия (лат. remissio-уменьшение,ослабление) представляет собой временное ослабление симптомов активного периода заболевания. Выделяют следующие варианты

- 52. Ремиссия (Remission) В последние годы в изучении ремиссионных состояний доминируют два направления, касающиеся подхода к содержательному

- 53. Симптоматический тип ремиссий Симптоматический тип ремиссий характеризуется наличием разного рода резидуальных расстройств активного периода заболевания (отдельные

- 54. Синдромальный тип ремиссий Синдромальный тип ремиссий – связь с симптомами активного периода не прослеживаются. Характеризуется дефицитарной

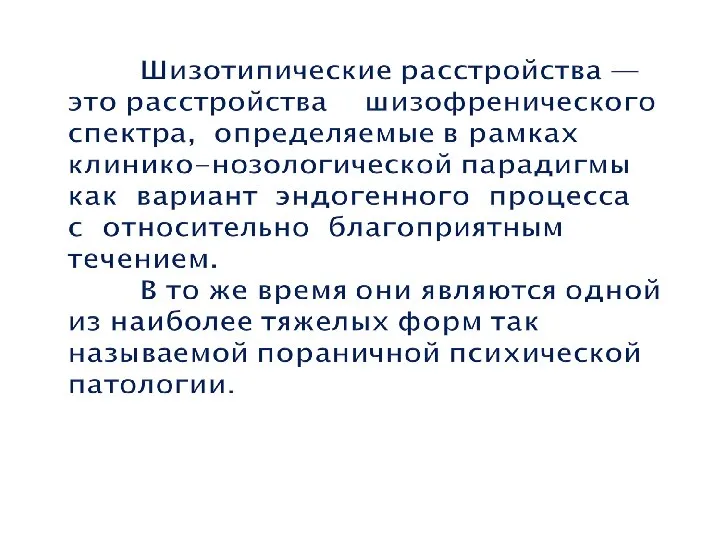

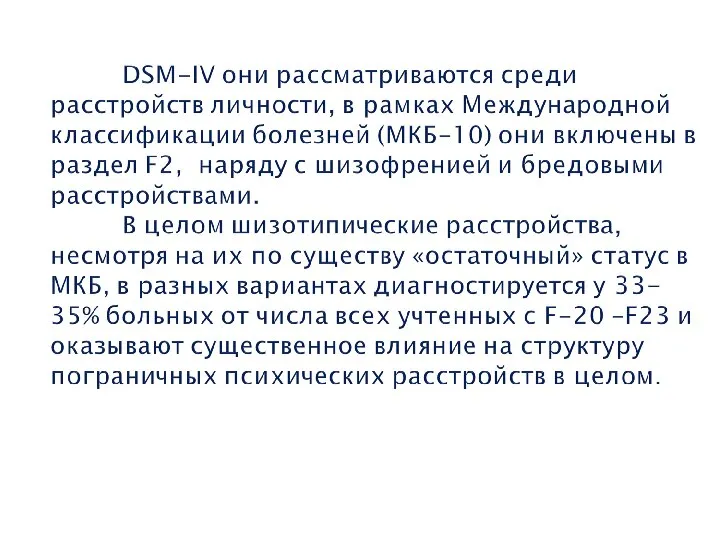

- 56. Согласно понятию «шизофренический спектр» - термин S. S. Kety [1968] и D. Rosenthal [1975] - шизофрению

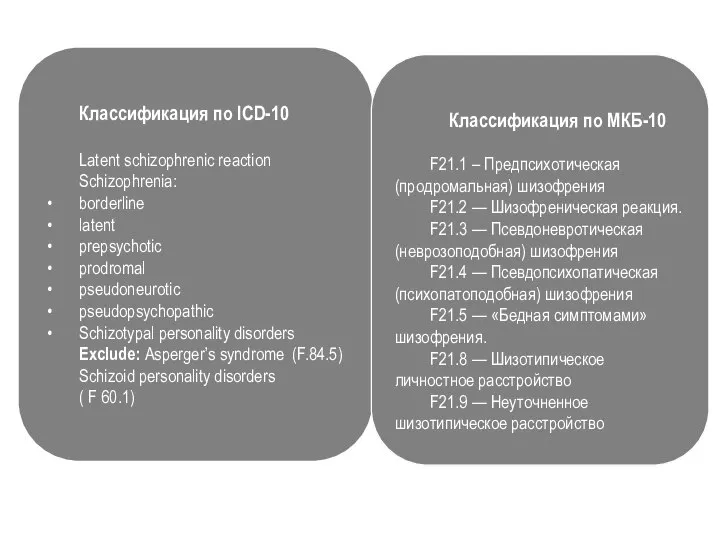

- 59. Классификация по ICD-10 Latent schizophrenic reaction Schizophrenia: borderline latent prepsychotic prodromal pseudoneurotic pseudopsychopathic Schizotypal personality disorders

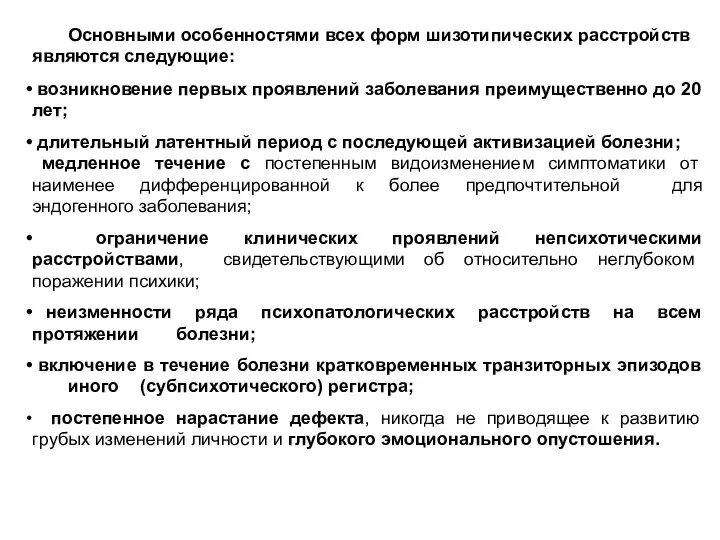

- 61. Основными особенностями всех форм шизотипических расстройств являются следующие: возникновение первых проявлений заболевания преимущественно до 20 лет;

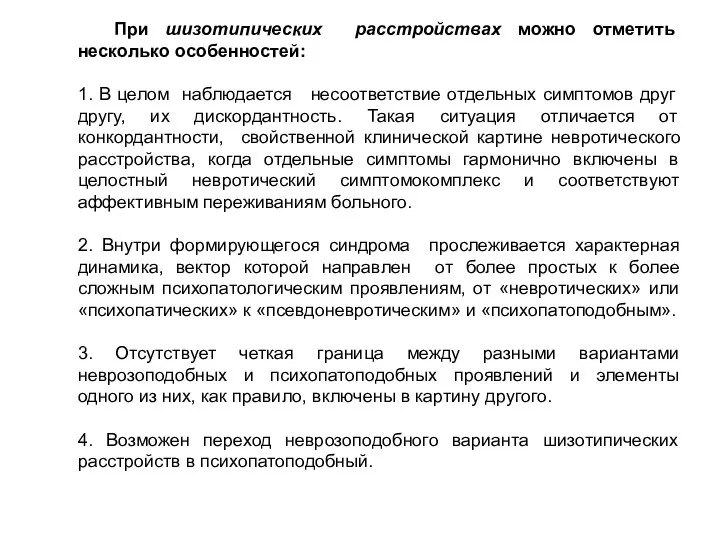

- 62. При шизотипических расстройствах можно отметить несколько особенностей: 1. В целом наблюдается несоответствие отдельных симптомов друг другу,

- 63. Категориальный подход подразумевает наличие четких границ между нормой и патологией, а внутри патологических состояний — между

- 64. Другой, получивший в последние годы распространение в западной психиатрии и прежде всего в США, дименсиональный подход

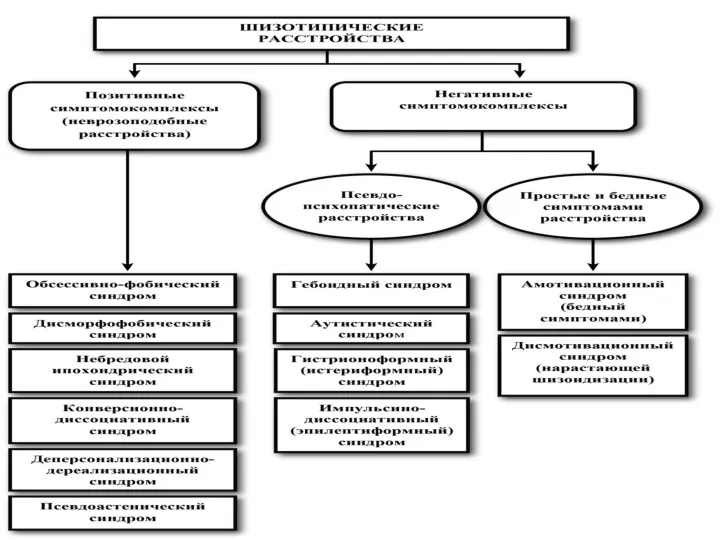

- 65. Все шизотипические расстройства проявляются в форме: ПОЗИТИВНЫХ СИМПТОМОКОМПЛЕКСОВ Позитивные симптомокомплексы в структуре шизотипических расстройств представлены широким

- 66. Шизотипическое личностное расстройство (F21.8), — рубрика, близкая к одноимённой нозологии в DSM-IV-TR, где она рассматривается, как

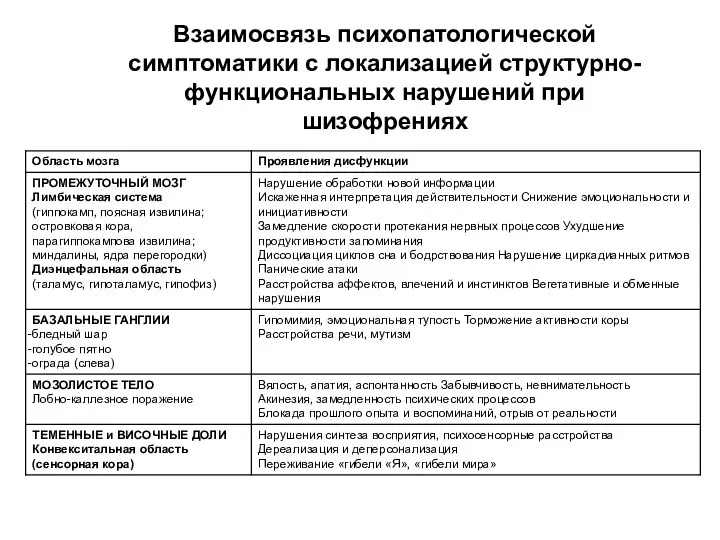

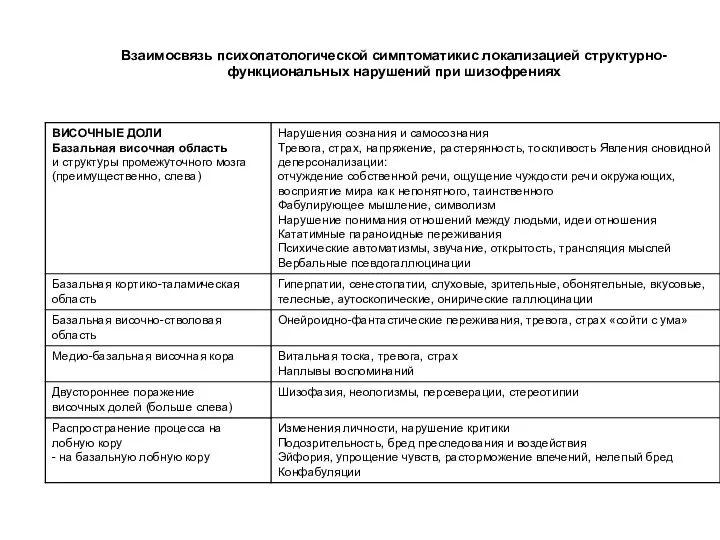

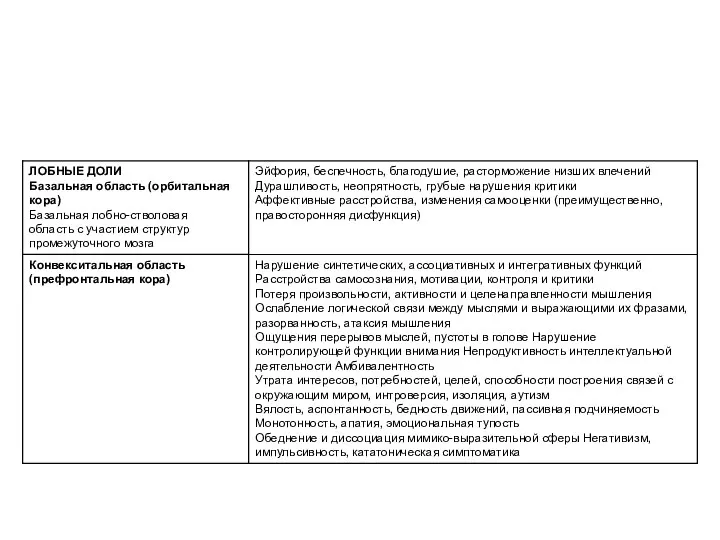

- 67. Взаимосвязь психопатологической симптоматики с локализацией структурно-функциональных нарушений при шизофрениях

- 68. Взаимосвязь психопатологической симптоматикис локализацией структурно-функциональных нарушений при шизофрениях

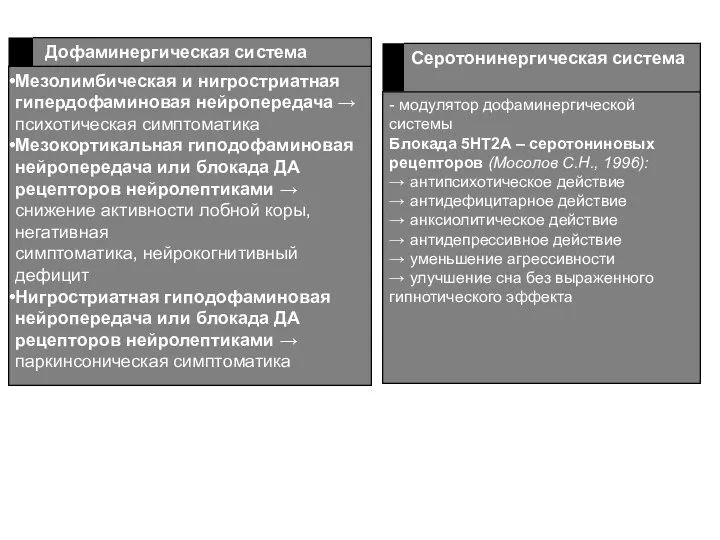

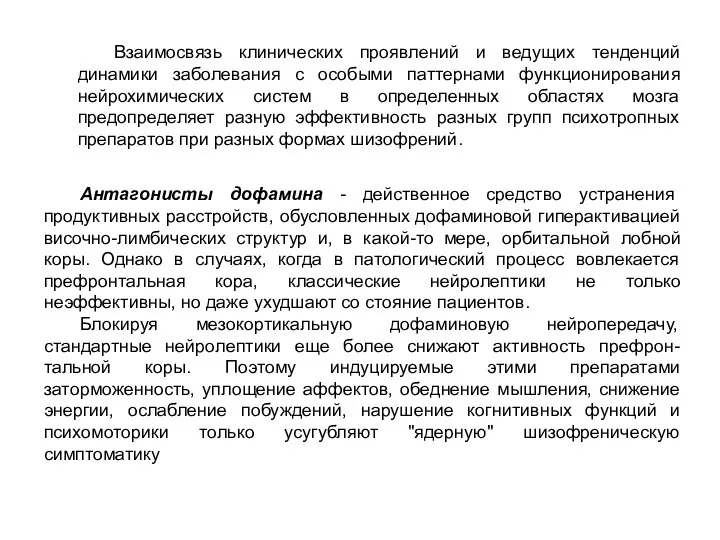

- 71. Взаимосвязь клинических проявлений и ведущих тенденций динамики заболевания с особыми паттернами функционирования нейрохимических систем в определенных

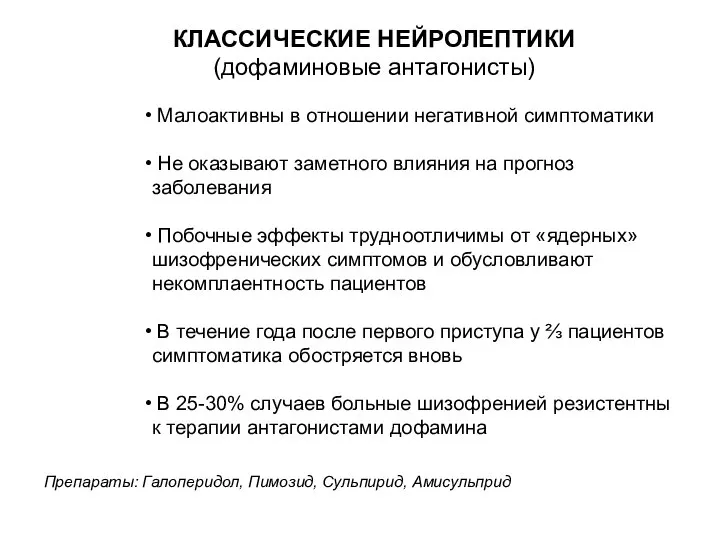

- 72. КЛАССИЧЕСКИЕ НЕЙРОЛЕПТИКИ (дофаминовые антагонисты) Малоактивны в отношении негативной симптоматики Не оказывают заметного влияния на прогноз заболевания

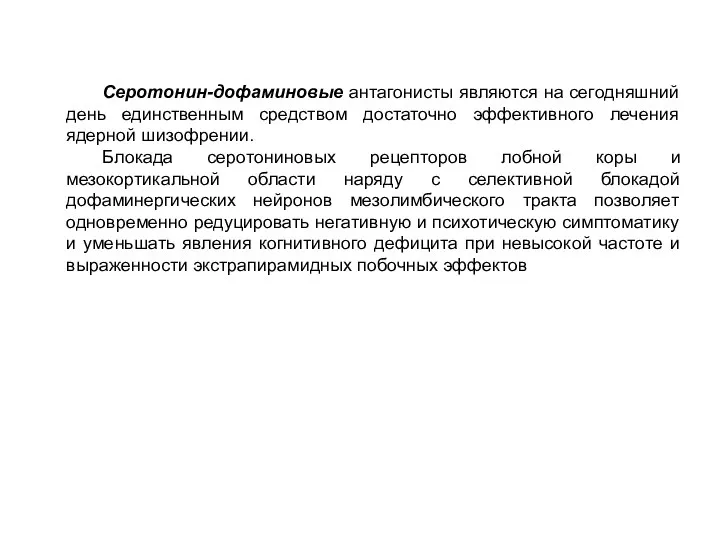

- 73. Серотонин-дофаминовые антагонисты являются на сегодняшний день единственным средством достаточно эффективного лечения ядерной шизофрении. Блокада серотониновых рецепторов

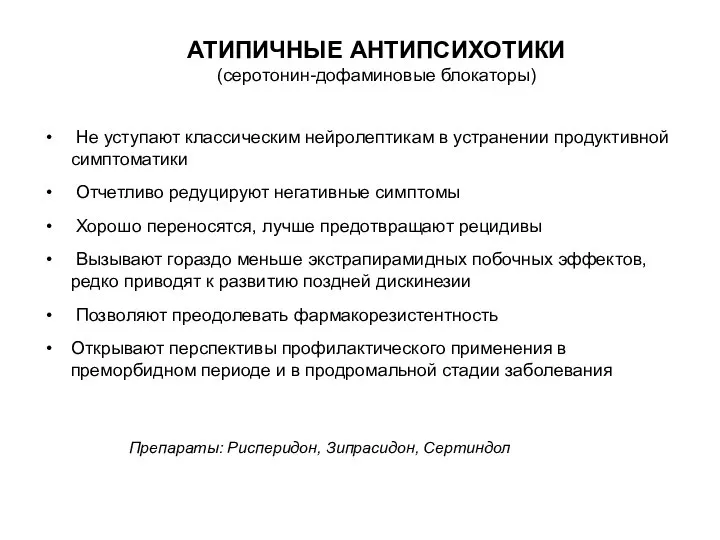

- 74. АТИПИЧНЫЕ АНТИПСИХОТИКИ (серотонин-дофаминовые блокаторы) Не уступают классическим нейролептикам в устранении продуктивной симптоматики Отчетливо редуцируют негативные симптомы

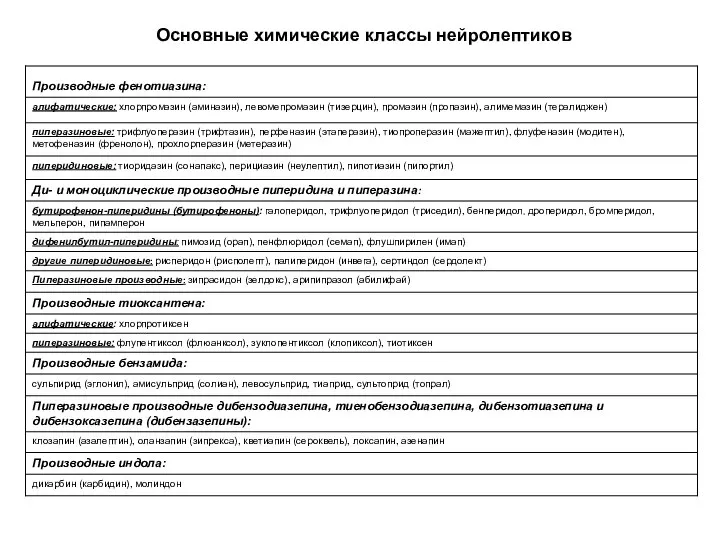

- 75. Примечание: В скобках представлены наиболее распространенные торговые названия, зарегистрированные в России в настоящее время или в

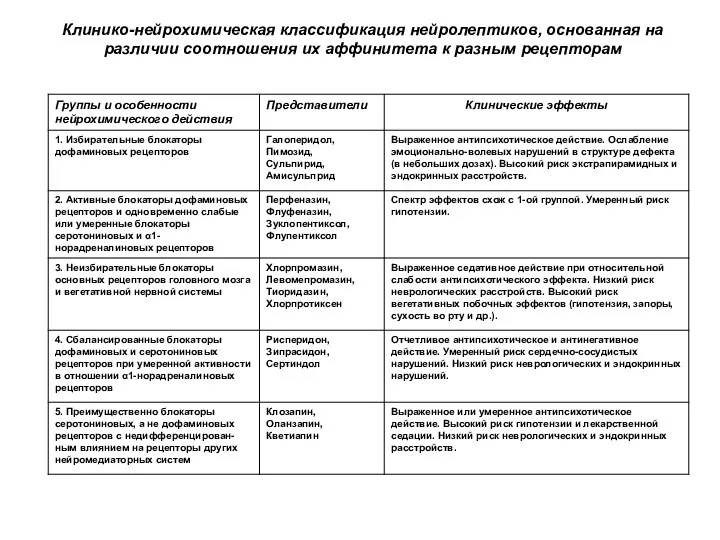

- 76. Клинико-нейрохимическая классификация нейролептиков, основанная на различии соотношения их аффинитета к разным рецепторам

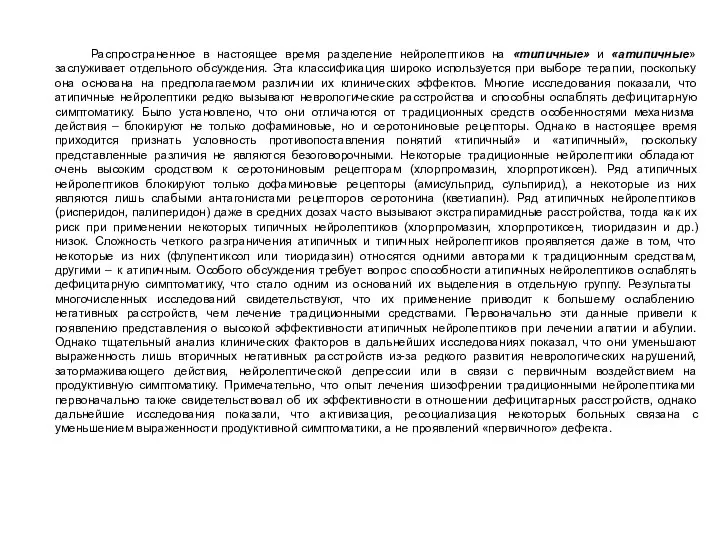

- 77. Распространенное в настоящее время разделение нейролептиков на «типичные» и «атипичные» заслуживает отдельного обсуждения. Эта классификация широко

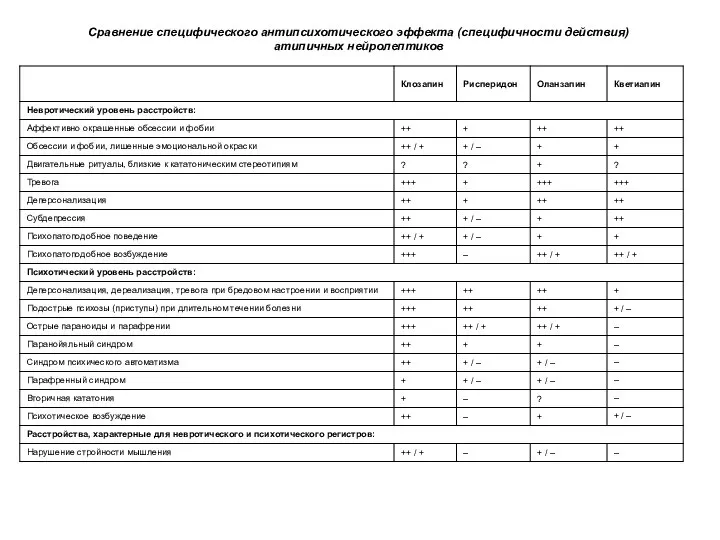

- 78. Сравнение специфического антипсихотического эффекта (специфичности действия) атипичных нейролептиков

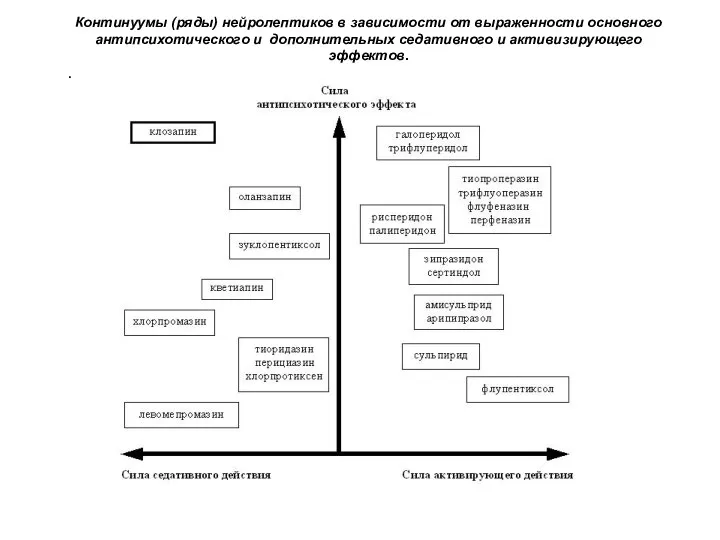

- 79. Континуумы (ряды) нейролептиков в зависимости от выраженности основного антипсихотического и дополнительных седативного и активизирующего эффектов. .

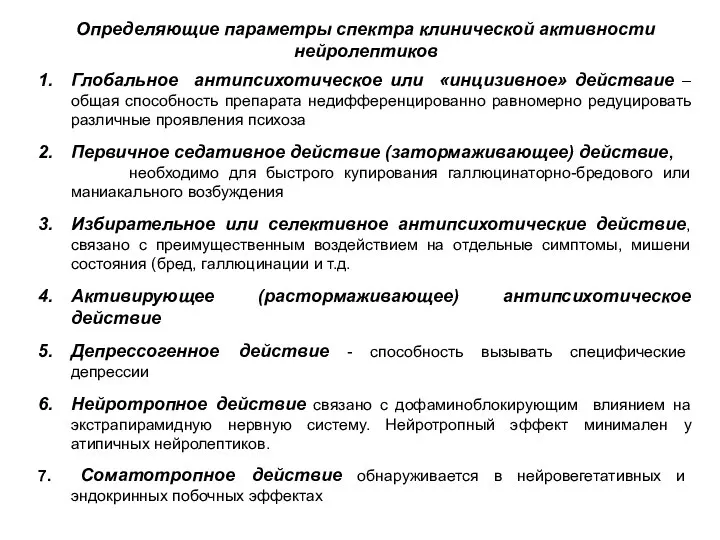

- 80. Определяющие параметры спектра клинической активности нейролептиков Глобальное антипсихотическое или «инцизивное» действаие – общая способность препарата недифференцированно

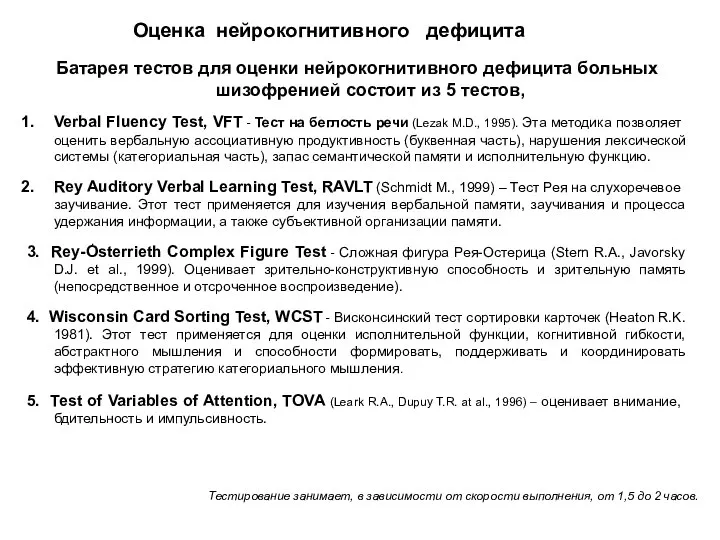

- 81. . Батарея тестов для оценки нейрокогнитивного дефицита больных шизофренией состоит из 5 тестов, Verbal Fluency Test,

- 82. Когнитивная дисфункция является стержневой при шизофрении и может быть выделена в отдельный кластер патологии, наряду с

- 83. Фундамент современных представлений о когнитивных нарушениях при шизофрении был заложен Э. Крепелиным (1919) и Э. Блейлером

- 84. Когнитивная дисфункция одна из главных медицинских проблем 21 века, поскольку является важнейшей составляющей функциональной недостаточности при

- 85. Когнитивные нарушения у больных шизофренией: Не имеют прямого отношения к основным симптомам заболевания и обычно остаются

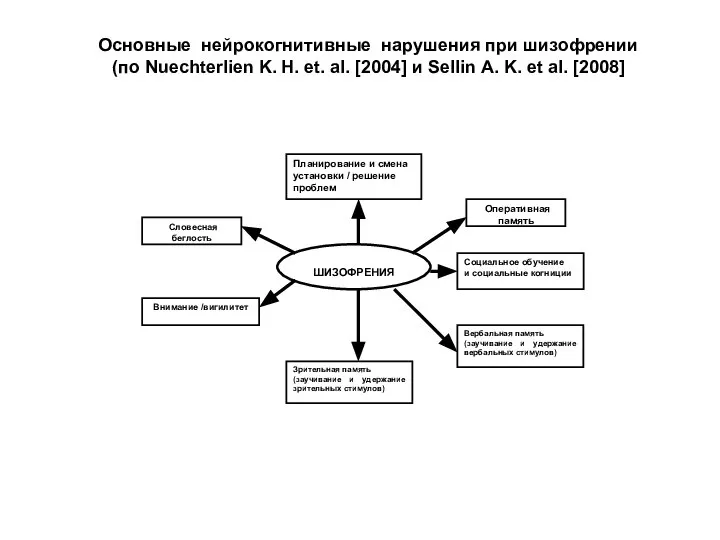

- 86. Основные нейрокогнитивные нарушения при шизофрении (по Nuechterlien K. H. et. al. [2004] и Sellin A. K.

- 87. Три типа нейрокогнитивных расстройств: Первый тип когнитивных нарушений связан с функциями внимания, вигильностью (вигилитетом) – нарушение

- 88. Каков же типичный «когнитивный профиль» при шизофрении? - Близкий к норме результат теста на чтение -

- 89. Когнитивные нарушения: Могут возникать до развития продуктивных расстройств и по сути являются генуинным нарушением информационных процессов

- 90. Стойкие ежедневные галлюцинации в любой сфере, сопровождаемые транзиторными, рудиментарными бредовыми идеями, без отчетливой аффективной окраски или

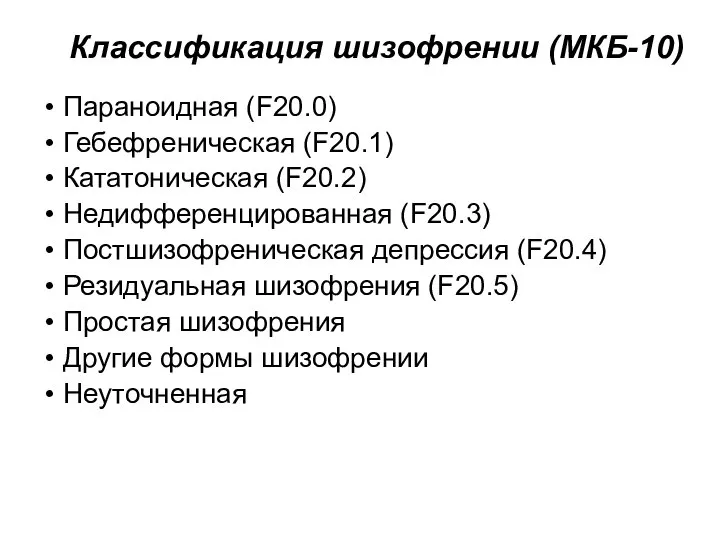

- 91. Классификация шизофрении (МКБ-10) Параноидная (F20.0) Гебефреническая (F20.1) Кататоническая (F20.2) Недифференцированная (F20.3) Постшизофреническая депрессия (F20.4) Резидуальная шизофрения

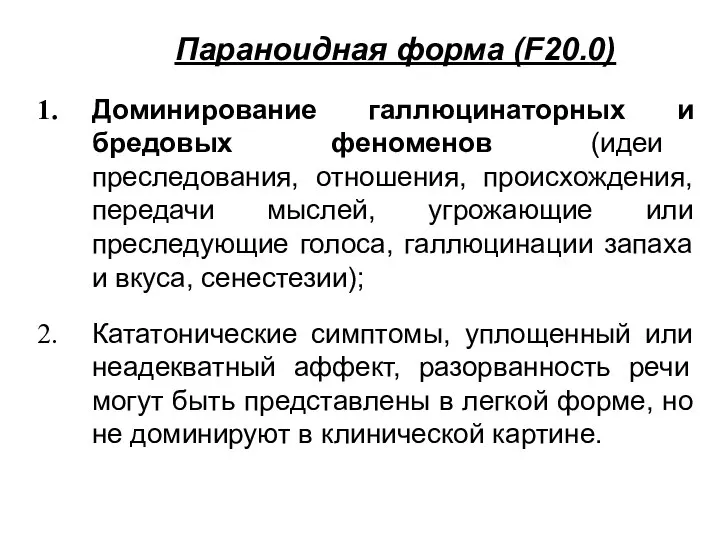

- 92. Параноидная форма (F20.0) Доминирование галлюцинаторных и бредовых феноменов (идеи преследования, отношения, происхождения, передачи мыслей, угрожающие или

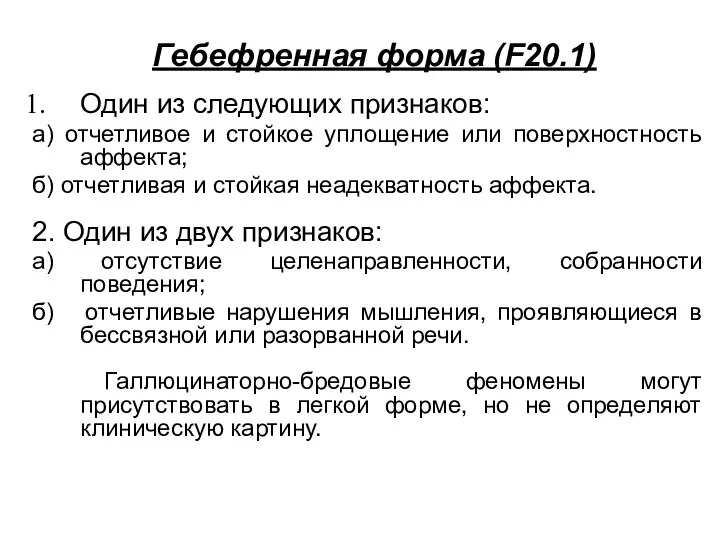

- 93. Гебефренная форма (F20.1) Один из следующих признаков: а) отчетливое и стойкое уплощение или поверхностность аффекта; б)

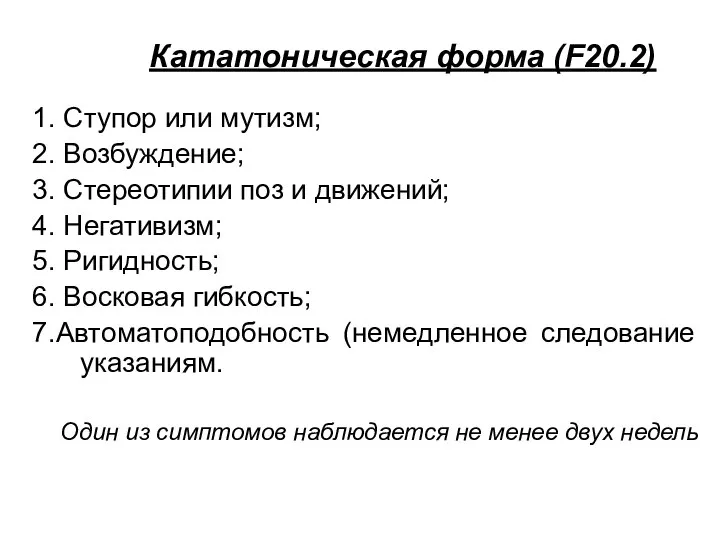

- 94. Кататоническая форма (F20.2) 1. Ступор или мутизм; 2. Возбуждение; 3. Стереотипии поз и движений; 4. Негативизм;

- 95. Недифференцированная форма (F20.3) Имеются общие критерии шизофрении; 2. Нет критериев отдельных типов; 3. Симптомы столь многочисленны,

- 96. Шизофреническая депрессия (F20.4) Состояние в течение года соответствует общим критериям шизофрении; По меньшей мере один из

- 97. Депрессии при шизофрении: история вопроса E. Kraepelin (1923) наряду с параноидной, гебефренической, кататонической и простой формами

- 98. Депрессия и шизофрения Депрессивные состояния переносят от 50 до 80% больных шизофренией [Цит. по Иванов, Незнанов,

- 99. Гипотезы развития депрессивных симптомов при шизофрении (Иванов М.В., Незнанов Н.Г., 2008) Дефицитарная; Личностно-реактивная; «Морбогенная»; Фармакогенная; Сосуществования

- 100. Эпидемиология депрессии у больных шизофренией Среди больных шизофренией депрессия развивается в 29 раз чаще, чем в

- 101. Депрессивные состояния при шизофрении являются этиопатогенетически гетерогенными, что получило свое отражение в многочисленных гипотезах, формирования депрессивной

- 102. В настоящее время попытки объяснения биологических причин развития депрессии у больных шизофренией сфокусированы на рассмотрении обоих

- 103. Существует точка зрения, что таким механизмом может выступать окислительный стресс (ОС), как компонент общей стрессорной реакции

- 104. Современные взгляды на развитие депрессии у больных шизофренией Интерес представляет гипотеза, предложенная в 2013 году Anderson

- 105. Резидуальная форма (F20.5) Психомоторная заторможенность или сниженная активность; 2. Отчетливое уплощение аффекта; 3. Пассивность и снижение

- 106. Простая форма (F20.6) 1. Постепенное нарастание все трех признаков на протяжении не менее года: а) отчетливые

- 107. Приступоообразный (приступообразно-прогредиентный или рекуррентный) характер течения с острым (часы-дни) началом. 2. Температура бывает от субфебрильной до

- 108. Шизофрения в позднем возрасте Больные шизофренией в старости Поздняя шизофоения

- 109. Классификация шизофрении в позднем возрасте (Altamura & Elliott, 2003).

- 110. Больные шизофренией в старости (Э.Я. Штернберг и др., 1981; В.А. Концевой, 1999) Злокачественное течение встречается редко,

- 111. Особенности поздней шизофрении Поздняя шизофрения чаще встречается у женщин (Jeste & McClure, 1997); большинство исследований сообщают

- 112. Особенности течения шизофрении у детей и подростков Шизофрения у детей и подростков возникает в несколько раз

- 113. Особенности течения шизофрении у детей и подростков У подростков, наряду с продуктивной симптоматикой, характерной для более

- 114. Особенности течения шизофрении у детей и подростков Параноидная шизофрения для детей нехарактерна. Если она развивается, то

- 115. Вялотекущая шизофрения у детей – одна из самых частых форм болезни. На первый план выступают относительно

- 116. Рекуррентная шизофрения у детей возникает редко. Приступы рудиментарны и атипичны: проявляются немотивированными страхами; вегетативными кризами с

- 117. Приступообразно-прогредиентная шизофрения – одна из самых частых форм у детей и подростков. В детстве приступы бывают

- 118. Реабилитация является системой государственных, социально-экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, психологических и других мероприятий, направленных на предупреждение развития

- 119. Концепция реабилитации включает: Профилактику; Лечение; Приспособление к жизни и труду после болезни; Личностный подход к больному

- 120. Реабилитация психически больных имеет свои особенности, которые связаны в первую очередь с тем обстоятельством, что при

- 121. Все реабилитационные мероприятия должны быть нацелены на вовлечение самого больного в лечебно-восстановительный процесс. Этот принцип реабилитации

- 122. Первый этап — восстановительная терапия предотвращение формирования дефекта личности. Второй этап — реадаптация различные психосоциальные воздействия

- 123. : 1. Эра моральной терапии (moral therapy). Этот реабилитационный подход, получивший развитие в конце XVIII -

- 124. 3. Развитие внебольничной психиатрии. Перенесение акцента в оказании психиатрической помощи на внебольничную службу и осознание того

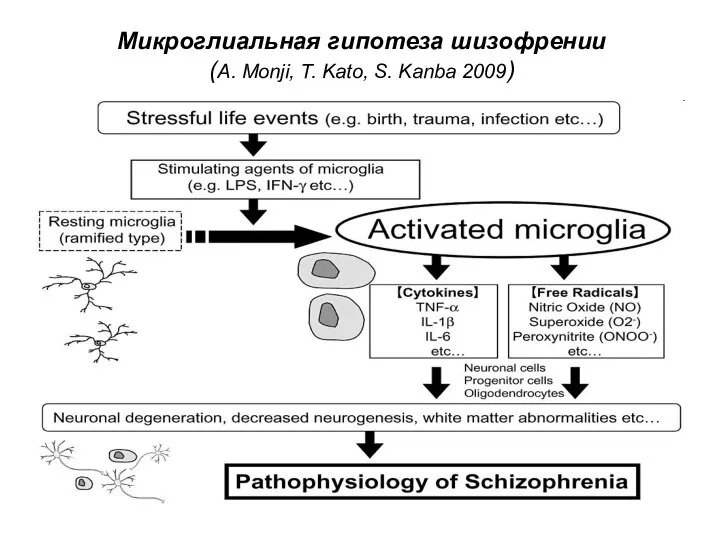

- 125. Микроглиальная гипотеза шизофрении (A. Monji, T. Kato, S. Kanba 2009)

- 126. Согласно микроглиальной гипотезы, именно дисфункция глиальных клеток может играть важную роль в развитии патологии мозга. Активаторы

- 127. Своеобразие репликационного цикла вирусов семейства Retroviridae легло в основу формирования данной теории. Основное содержание ретровирусной теории

- 128. «Neurodevelopmental» гипотеза шизофрении. Перечисленные выше гипотезы не отражают весь комплекс и взаимосвязи наблюдаемых при шизофрении и

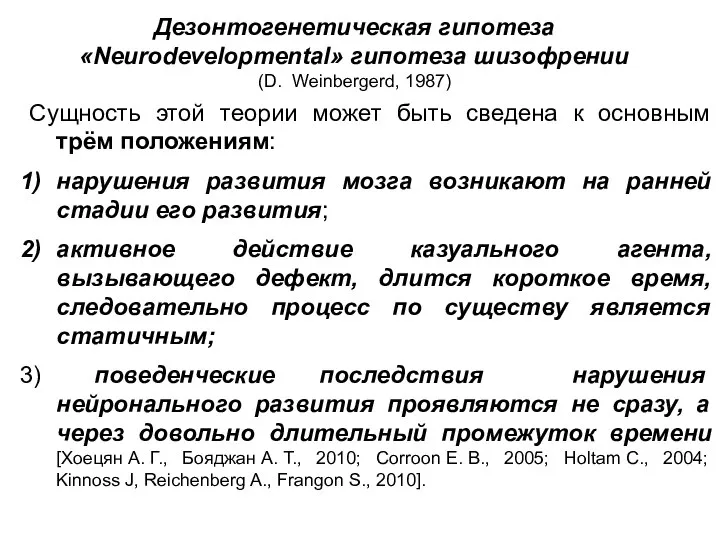

- 129. Сущность этой теории может быть сведена к основным трём положениям: нарушения развития мозга возникают на ранней

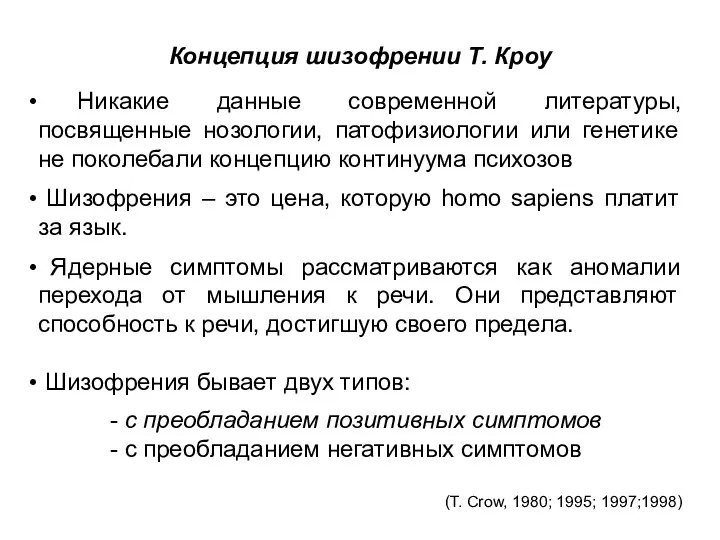

- 130. Концепция шизофрении Т. Кроу Никакие данные современной литературы, посвященные нозологии, патофизиологии или генетике не поколебали концепцию

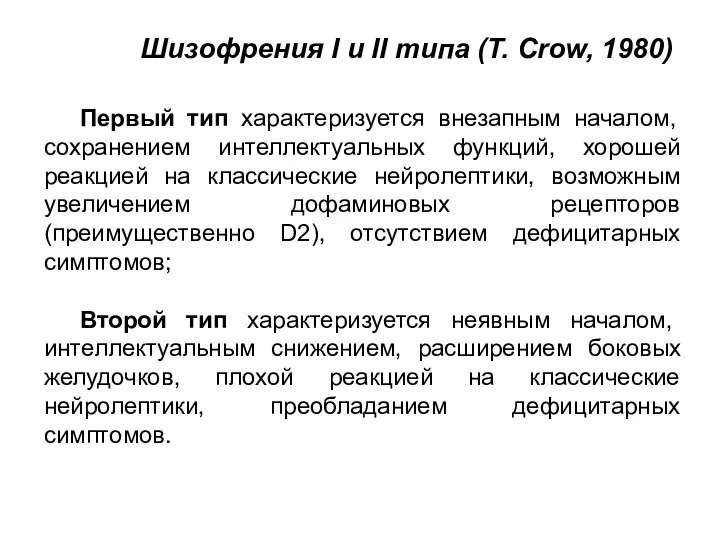

- 131. Шизофрения I и II типа (T. Crow, 1980) Первый тип характеризуется внезапным началом, сохранением интеллектуальных функций,

- 133. Скачать презентацию

![Термин «исход/результат» («outcome») [Andreasen N.C et al., 2005] Употребляется в двух](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1441965/slide-43.jpg)

![Согласно понятию «шизофренический спектр» - термин S. S. Kety [1968] и](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1441965/slide-55.jpg)

Экстремальные состояния. Шок

Экстремальные состояния. Шок Обследование ВНЧС

Обследование ВНЧС Биохимия. Микробиология. Генетика

Биохимия. Микробиология. Генетика Особенности беременности и родов у юных первородящих и первородящих старшего возраста

Особенности беременности и родов у юных первородящих и первородящих старшего возраста К уроку 16. Средства ухода за зубами и полостью рта

К уроку 16. Средства ухода за зубами и полостью рта Общая фармакология (лекция 2)

Общая фармакология (лекция 2) Pneumonia

Pneumonia Физиология крови

Физиология крови Клинико-психологическое сопровождение в рамках третичной профилактики пожилых с болезнью Альцгеймера на ранней стадии

Клинико-психологическое сопровождение в рамках третичной профилактики пожилых с болезнью Альцгеймера на ранней стадии Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико – санитарную помощь

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико – санитарную помощь Иридоиды. Классификация

Иридоиды. Классификация Психологические особенности детей с нарушениями интеллекта, слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата

Психологические особенности детей с нарушениями интеллекта, слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата Консультация для родителей. Одежда детей осенью

Консультация для родителей. Одежда детей осенью Дошкольный возраст. Педиатрия

Дошкольный возраст. Педиатрия Разработка и совершенствование деятельности аптечных учреждений в сфере мерчандайзинга

Разработка и совершенствование деятельности аптечных учреждений в сфере мерчандайзинга Медицина в годы Великой Отечественной войны

Медицина в годы Великой Отечественной войны Методы обследования в гинекологии

Методы обследования в гинекологии Головные и лицевые боли. Невралгия тройничного нерва

Головные и лицевые боли. Невралгия тройничного нерва Миокард инфарктінің

Миокард инфарктінің Психология девиантного поведения

Психология девиантного поведения Острые коронарные синдромы. Инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия

Острые коронарные синдромы. Инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия Рак пищевода

Рак пищевода Наследственные болезни

Наследственные болезни Заболевания тела матки: миома и саркома

Заболевания тела матки: миома и саркома Инфекциялық эндокардит

Инфекциялық эндокардит Физиология боли: ноцицептивная сенсорная система. Антиноцицептивная система. Лекция 11

Физиология боли: ноцицептивная сенсорная система. Антиноцицептивная система. Лекция 11 Пороки осанки. Сколиоз. Врождённые деформации шеи, позвоночника и грудной клетки

Пороки осанки. Сколиоз. Врождённые деформации шеи, позвоночника и грудной клетки Мукогингивальная пластика. Современное состояние вопроса

Мукогингивальная пластика. Современное состояние вопроса