Содержание

- 2. ИССЛЕДОВАНИЕ – это специально организованный процесс изучения чего-либо. Как правило, научное исследование направлено на поиск новых

- 3. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ характеризуется рядом признаков. Оно основывается на следующем: основанием является картина мира, принятая в той

- 4. Принято научные исследования условно делить на две формы: Эмпирическое исследование направлено на поиск фактов, практический результат.

- 5. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – научное исследование, направленное на получение нового теоретического знания. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – это сформулированные

- 6. СУТЬЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ является следующее (М.А.Данилов): 1) охват рациональным мышлением существующего знания, как фактуального (единичного), так

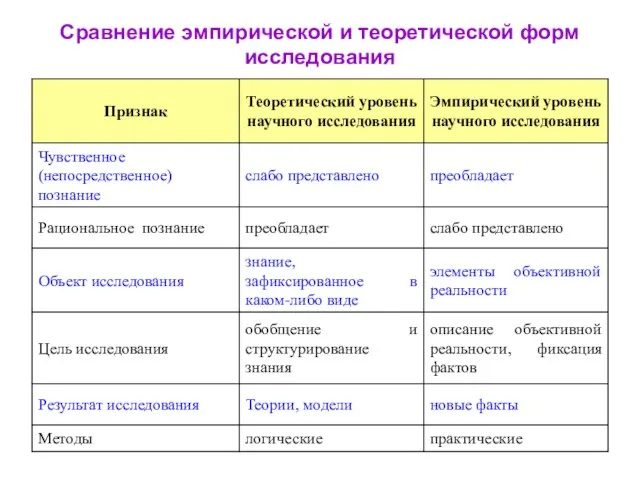

- 7. Сравнение эмпирической и теоретической форм исследования

- 8. Факт (от лат. factum — сделанное, свершившееся) – это единичные сведения об объекте исследования, считающиеся доказанными.

- 9. Теоретическое знание требует и своих приемов (методов) познания, ориентированных на проверку гипотез, обоснование принципов, построение теории.

- 10. Методы теоретического исследования СРАВНЕНИЕ - познавательная операция, выявляющая сходство или различие объектов (либо изменения одного и

- 11. Методы теоретического исследования ОБОБЩЕНИЕ – процесс установления общего для тех или иных объектов или явлений, то

- 12. Методы теоретического исследования АБСТРАГИРОВАНИЕ – это процесс мысленного отвлечения, при котором общие существенные свойства объекта познания

- 13. Методы теоретического исследования ФОРМАЛИЗАЦИЯ — это выражение знания, результатов мышления, в точных понятиях или утверждениях через

- 14. Методы теоретического исследования При формализации абстрактные модели объектов создаются путем отображения их содержания и структуры в

- 15. Методы теоретического исследования Формализация как метод исследования даёт возможность: 1) упростить объект исследования, что облегчает решение

- 16. Методы теоретического исследования Объектом формализации может быть теоретический материал. Формальными единицами выступают при этом понятия, которые

- 17. Методы теоретического исследования ИДЕАЛИЗАЦИЯ - это мысленное конструирование объектов, у которых допускается один или несколько максимально

- 18. Методы теоретического исследования Идеализация дает возможность: 1) значительно упростить сложные системы; 2) исключить свойства и отношения

- 19. Методы теоретического исследования МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ осуществляется с идеализированными объектами – это система последовательных логических операций с

- 20. Методы теоретического исследования АНАЛИЗ (греч. analisis – разложение) – разделение объекта на составные части с целью

- 21. Методы теоретического исследования Виды анализа: разделение, отделение части от целого; определение состава; выявление уровней объекта познания

- 22. Методы теоретического исследования СИНТЕЗ (греч. synthesis – соединение) – объединение, реальное или мысленное, различных сторон, частей

- 23. Методы теоретического исследования ИНДУКЦИЯ (лат. inductio – наведение) – логический прием исследования, связанный с обобщением результатов

- 24. Методы теоретического исследования ДЕДУКЦИЯ (лат. dedactio – выведение) – это переход в процессе познания от общего

- 25. Методы теоретического исследования МОДЕЛИРОВАНИЕ – это метод исследования объектов на их моделях. МОДЕЛЬ (лат. modulus –

- 26. Теоретическое познание отражает явления и процессы со стороны их универсальных внутренних связей и закономерностей, постигаемых путем

- 27. Объекты теоретического исследования

- 28. Применительно к научному исследованию, ТЕОРИЯ – форма научного знания, дающая обобщенное представление о предмете (объекте) исследования.

- 29. ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ – это процесс построения теории. На этом пути могут иметь место ошибки и заблуждения, приводящие

- 30. Бэкон Фрэнсис (1561-1626)

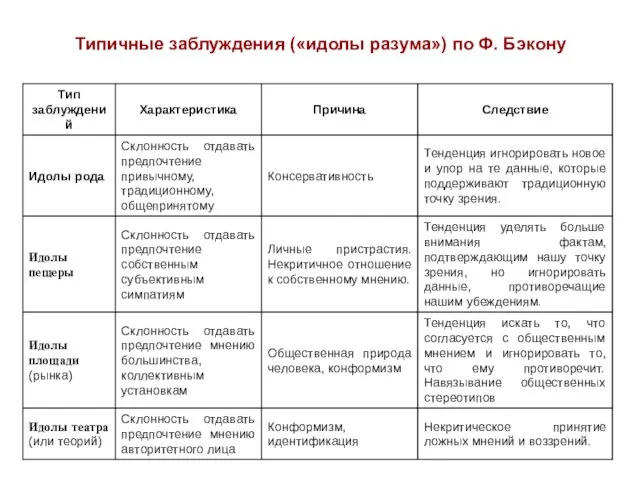

- 31. Типичные заблуждения («идолы разума») по Ф. Бэкону

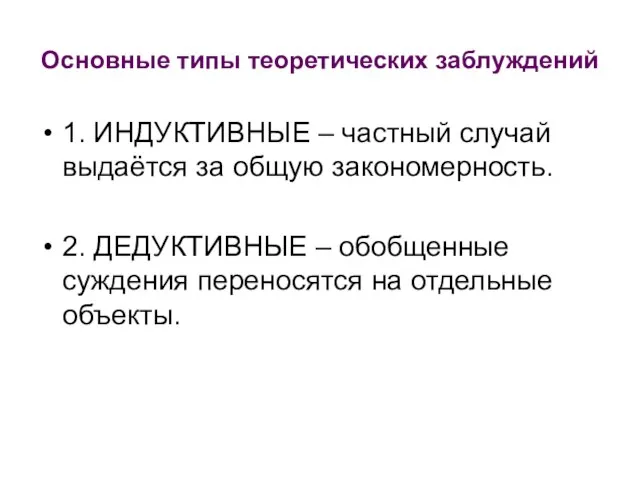

- 32. Основные типы теоретических заблуждений 1. ИНДУКТИВНЫЕ – частный случай выдаётся за общую закономерность. 2. ДЕДУКТИВНЫЕ –

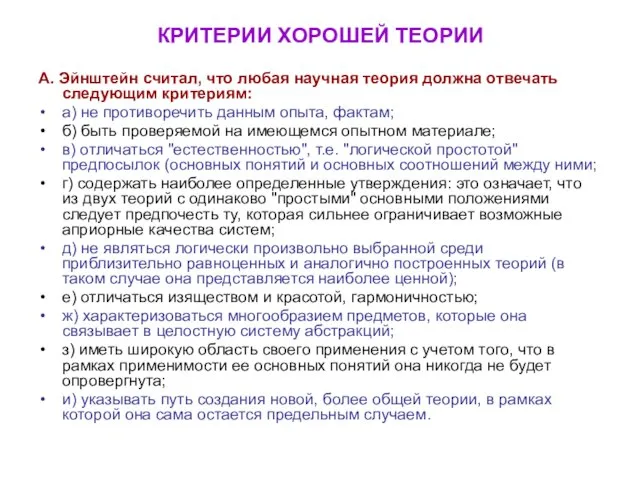

- 33. КРИТЕРИИ ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ А. Эйнштейн считал, что любая научная теория должна отвечать следующим критериям: а) не

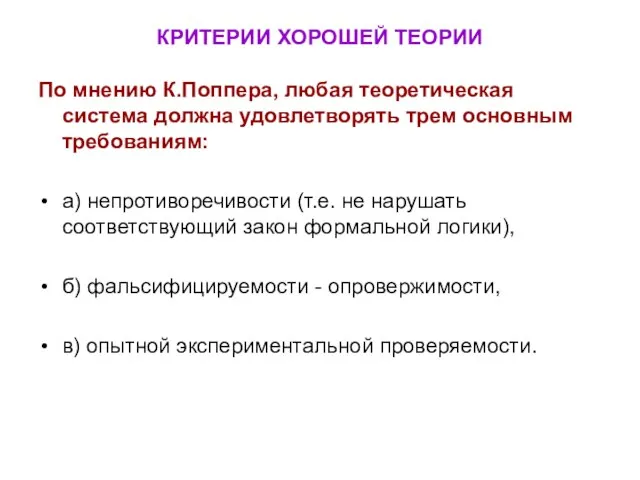

- 34. КРИТЕРИИ ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ По мнению К.Поппера, любая теоретическая система должна удовлетворять трем основным требованиям: а) непротиворечивости

- 35. ОТЛИЧИЕ ТЕОРИЙ ОТ ДРУГИХ ФОРМ ОБОБЩЕННОГО ЗНАНИЯ 1. Теория - это не отдельные взятые достоверные научные

- 36. ФУНКЦИИ ТЕОРИИ 1) Информационная. Теория как система содержит информацию, сведения о реально существующей системе (материальной или

- 37. ВИДЫ ТЕОРИЙ По глубине проникновения в сущность изучаемых явлений различают теории: 1) ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ (описательные) описывают наблюдаемые

- 38. ВИДЫ ТЕОРИЙ По критерию точности предсказаний выделяют 2 класса нефеноменологических теорий: 1) ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, в которых

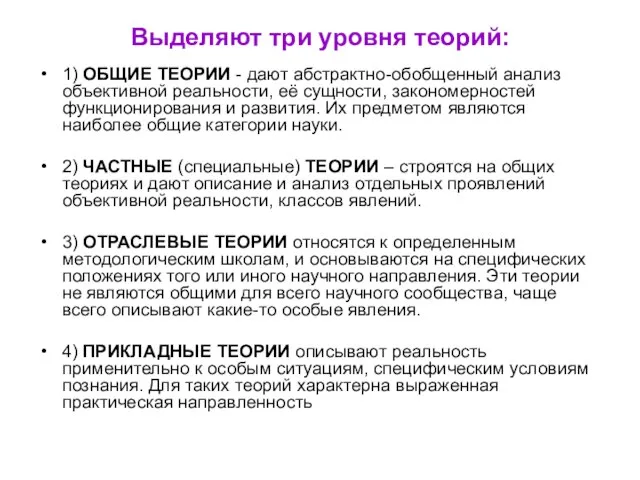

- 39. Выделяют три уровня теорий: 1) ОБЩИЕ ТЕОРИИ - дают абстрактно-обобщенный анализ объективной реальности, её сущности, закономерностей

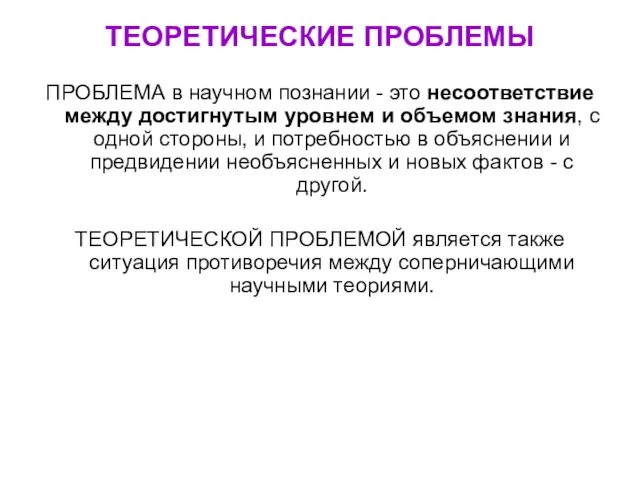

- 40. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМА в научном познании - это несоответствие между достигнутым уровнем и объемом знания, с

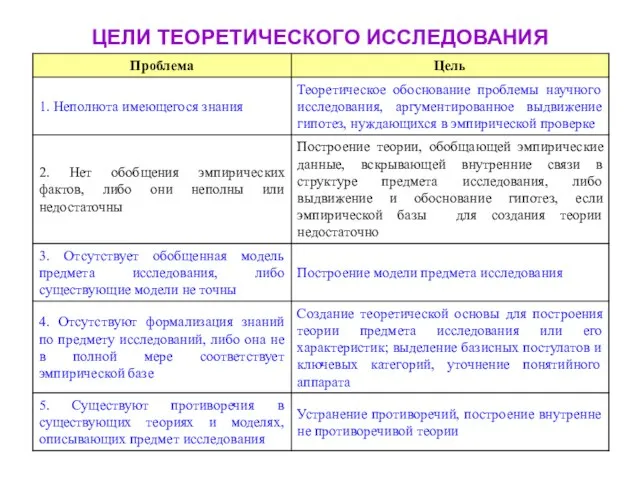

- 41. ЦЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

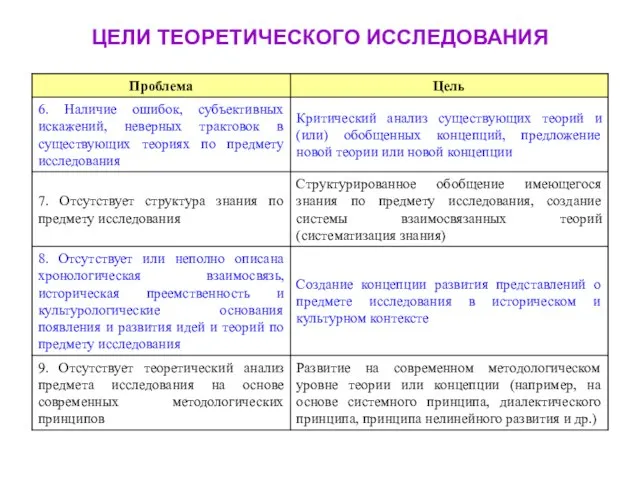

- 42. ЦЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- 43. СТРАТЕГИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 1. Аксиоматическая стратегия – способ построения научной теории, при котором некоторые утверждения принимаются

- 44. Общелогические методы теоретического исследования 1) Сравнение, ранжирование. 2) Группировка, систематизация, классификация, типизация. 3) Анализ и синтез.

- 45. АЛГОРИТМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 1. Постановка автором теоретической проблемы в той или иной предметной области. 2. Формулирование

- 46. АЛГОРИТМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 7. Критика аргументов существующих теорий (собственная или чужая). 8. Обоснование пересмотра существующих концепций

- 48. Скачать презентацию

Отношения в коллективе торгового предприятия

Отношения в коллективе торгового предприятия Психологосоциальная подготовка к выпускным экзаменам

Психологосоциальная подготовка к выпускным экзаменам Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект Воля. Три уровня регуляции

Воля. Три уровня регуляции Познавательные процессы (воображение)

Познавательные процессы (воображение) Тарату логистикасы

Тарату логистикасы Что нужно знать перед вступлением в брак

Что нужно знать перед вступлением в брак Теории возникновения агрессивного поведения

Теории возникновения агрессивного поведения Психологический тест: Потерпевшие кораблекрушение

Психологический тест: Потерпевшие кораблекрушение Презентация1

Презентация1 Техники снятия напряжения и борьбы со стрессом

Техники снятия напряжения и борьбы со стрессом Уровни общения

Уровни общения Детское-родительское взаимоотношения при взаимодействии с учетом личностных особенностей ребенка

Детское-родительское взаимоотношения при взаимодействии с учетом личностных особенностей ребенка Активные формы и методы работы в рамках психолого-педагогического сопровождения развития ребенка

Активные формы и методы работы в рамках психолого-педагогического сопровождения развития ребенка Самосаботаж. Почему мы разрушаем собственную жизнь

Самосаботаж. Почему мы разрушаем собственную жизнь Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО Общение как взаимодействие

Общение как взаимодействие Личностно-ориентированная технология

Личностно-ориентированная технология Изучение влияния типа темперамента на самосознание

Изучение влияния типа темперамента на самосознание Динамические процессы в малой группе

Динамические процессы в малой группе Невербальные каналы коммуникации

Невербальные каналы коммуникации Влияние цвета на настроение человека

Влияние цвета на настроение человека Нейрокомфорт. БАД не является лекарством

Нейрокомфорт. БАД не является лекарством Детский праздник книги Герои кино – герои книг

Детский праздник книги Герои кино – герои книг Имидж лидера: технология создания и продвижения

Имидж лидера: технология создания и продвижения Психология социальной безопасности

Психология социальной безопасности Гуманистическая психология

Гуманистическая психология Основы личной безопасности сотрудников ОВД

Основы личной безопасности сотрудников ОВД